PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

「いろは坂」を上り終わり大きな 「石門」前

に到着。

この石門は山門跡となる。

「石門」前には「 当山今月(11月)の行事」案内木札 が並んでいた。

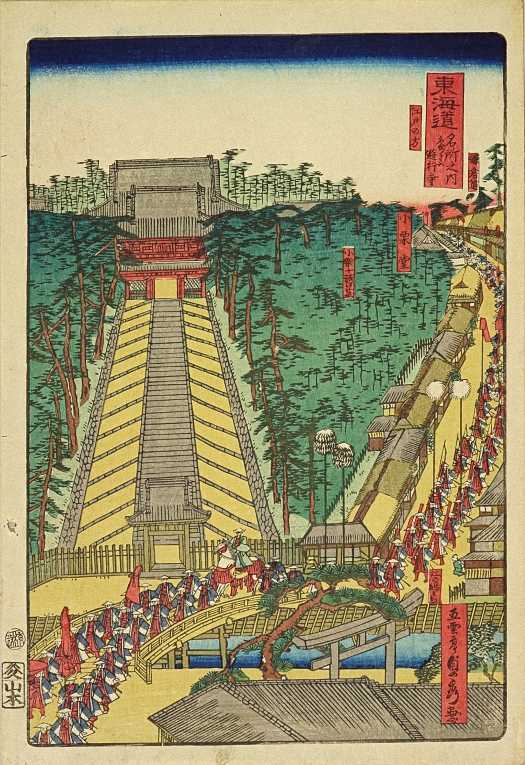

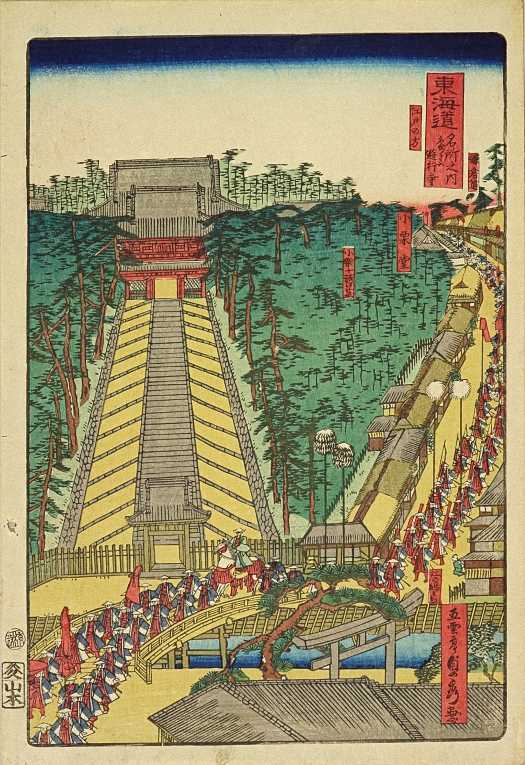

貞秀の錦絵にも描かれた楼門の山門は明治13年(1880)に焼失。

楼門に掛っていた「藤澤山」の扁額(公式サイトによると東山天皇の直筆による勅額)は

本堂内にあるとのこと。

貞秀「東海道名所之内 (御上洛東海道) 藤沢 遊行寺」 をネットから。

東海道の名刹 藤澤 遊行寺 」の幟。

石門には 時宗の「宗紋・「隅切三」(すみきりさん)」 が。

一遍上人は 延応元年(1239)、 伊予(いよ・愛媛県松山市)の豪族である河野家の次男 として

誕生した。 幼名は松寿丸といい、父は河野七郎通広(こうのしちろうみちひろ) 、祖父は

河野四郎通信(みちのぶ )。

一遍の俗名は河野時氏といって伊予国の土豪の家系。

隅切と呼ばれる、4角形の隅を切り落としたような8角形の枠に、漢数字の「三」を配しており、

この8角形が、食器や供物を載せる盆「折敷」(おしき)に似ているため、この枠のある紋を

伊予国(現在の愛媛県)の 「大三島神社」の神紋 でもあると。

「三」の文字は大三島神社の「三」 であると言われているとのこと。

上って来た「 いろは坂 」を振り返る。

阿弥陀様の四十八願にたとえて、四十八段 と呼ばれていた。

春には両脇の桜で花のトンネルとなり、訪れる人々の憩いを今も与えている。

平成19年(2007)に大改修が行われた。

地元では、 いろは四十八文字から、「いろは坂」の愛称 で親しまれているのだ。

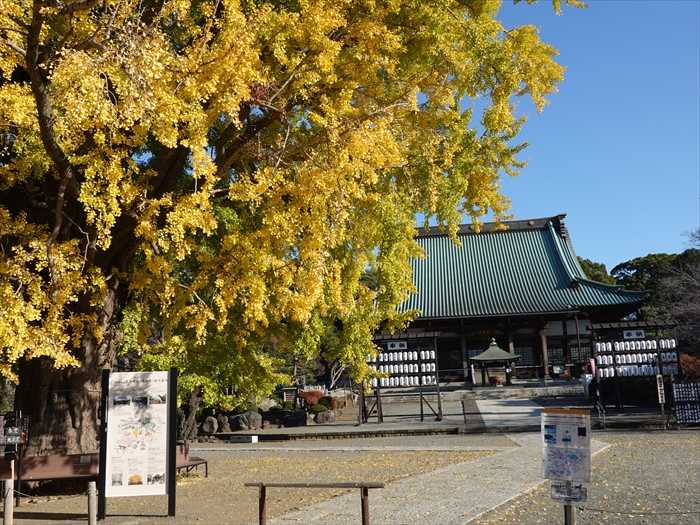

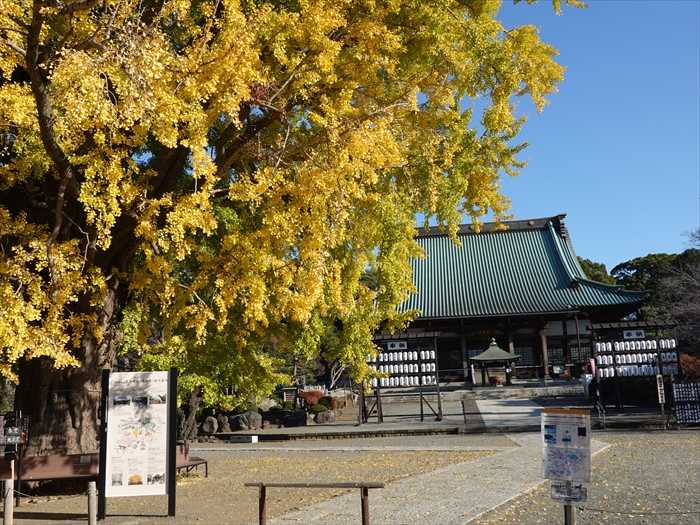

そして正面に真っ黄色に色づいた「 大イチョウ 」。

この日は、この黄葉した「 大イチョウ 」を観るのが主目的であった。

青空を背景に黄金に輝く「 大イチョウ 」。

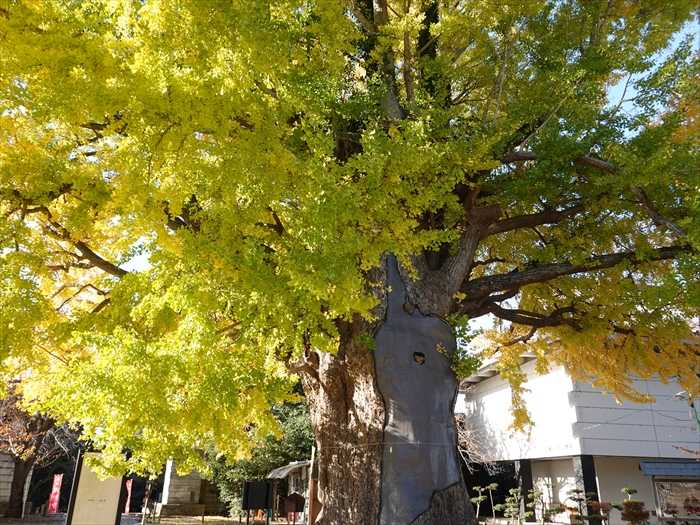

場所を移動して。

北側は、黄葉へのプロローグの箇所も。

「大イチョウ」前から「石門」越しに「いろは坂」を振りかえる。

「大イチョウ」の先に「本堂」。

ズームして。

「 本堂 」を望む。

ズームして。

「 時宗総本山清浄光寺(遊行寺)境内案内 」。

近づいて。

![f8e03dcd751d6e66424a9c1d1619a6f9[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0aac28df33d4e4c302df229c568ca02e8c4545c2.15.2.9.2.jpeg)

ここにも「境内案内図」。

「大イチョウ」に近づいて様々な角度から。

「 遊行寺墓苑案内所 」。

入口の「 観音像 」。

上記「 遊行寺墓苑案内所 」の先・右手奥にはトイレがあったが・・・。

『 小噺「厠(かわや)」

とネットから。

再び「大イチョウ」を追う。

宝物館の前にあった「 明治天皇 御膳水 」。

「 明治天皇 御膳水 」。

明治天皇はたびたび遊行寺にお泊りになった ことがあり、その時に使われた「 井戸 」とのこと。

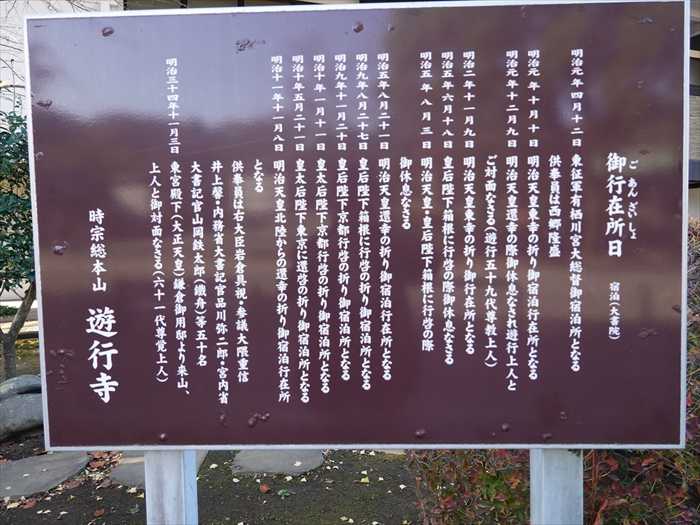

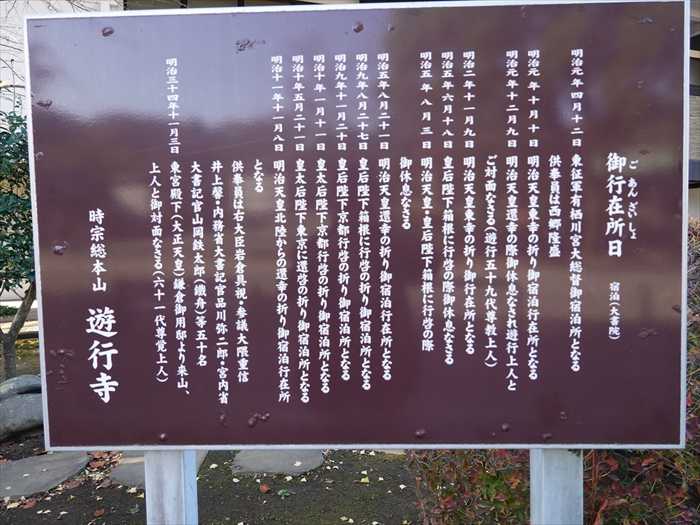

「 御行在所日 宿泊(大書院)

「 遊行寺宝物館 」。

これが「 袴石 」。

「 徳川と遊行寺 」👈リンク

会 期 令和5年9月23日(土)~12月18日(月)で開催中であった。

そしてこちらが「寺務所」への「 黒門 」。

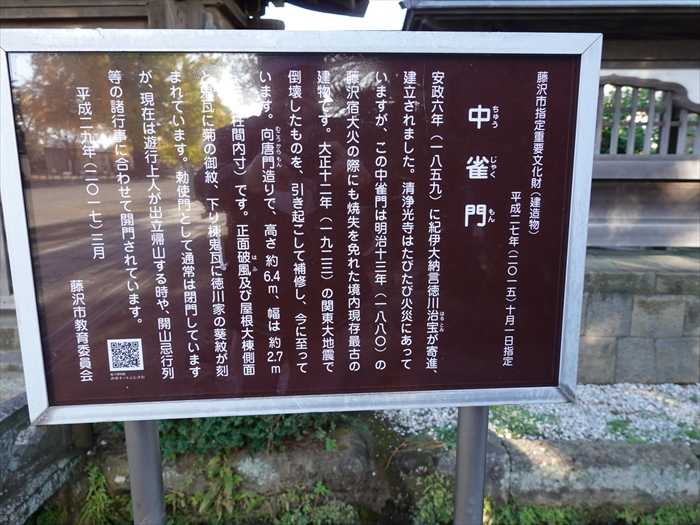

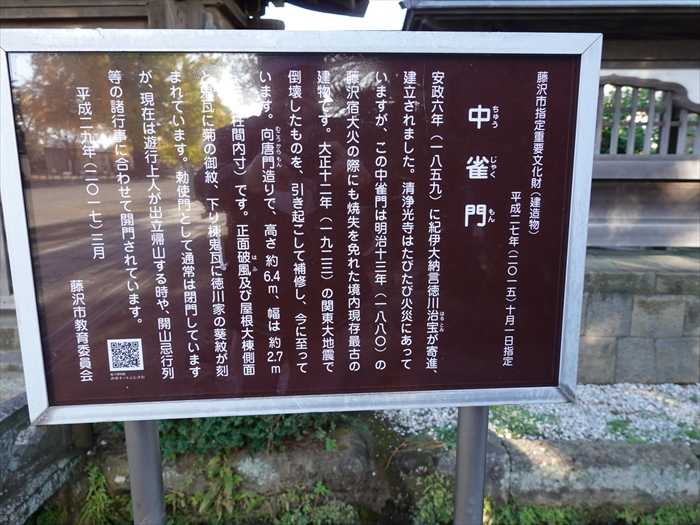

そしてその右側に「 中雀門 」。

中雀門は 安政6年(1859) に 紀伊大納言徳川治宝が寄進、建立 された。

向唐門(むかいからもん)様式で作られている。

境内の建造物の中でもっとも古く、紀伊大納言徳川治宝公の寄進により、安政六年(1859)に

建てられた。 明治の大火を含め度重なる火災でも焼け残っていたが関東大震災で倒壊、

その後以前の姿に復元され平成二十年四月大改修が完成した。

「 藤沢市指定重要文化財(建造物)

平成二七年(二◯一五)十月一日指定

中雀門

平成二九年(二〇一七)三月 藤沢市教育委員会」

正面破風及び屋根大棟側面と鬼瓦 に 菊の御紋が。

正面破風にズームして。

「中雀門」の 見事な彫刻 を更に追う。

「中雀門」の精緻で素晴らしい鳳凰など鳥の彫刻群。

そして再び「大イチョウ」を振り返って。

こちらからも、北側のイチョウの葉は、まだ緑が残り黄葉のプロローグに。

黒門横の板塀にも 禅宗様の 「 火灯窓・花頭窓 」を想起させる模様が。

うすねずみ色の「黒門」から「寺務所」正面を見る。

再び「中雀門」を斜めから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

この石門は山門跡となる。

「石門」前には「 当山今月(11月)の行事」案内木札 が並んでいた。

貞秀の錦絵にも描かれた楼門の山門は明治13年(1880)に焼失。

楼門に掛っていた「藤澤山」の扁額(公式サイトによると東山天皇の直筆による勅額)は

本堂内にあるとのこと。

貞秀「東海道名所之内 (御上洛東海道) 藤沢 遊行寺」 をネットから。

東海道の名刹 藤澤 遊行寺 」の幟。

石門には 時宗の「宗紋・「隅切三」(すみきりさん)」 が。

一遍上人は 延応元年(1239)、 伊予(いよ・愛媛県松山市)の豪族である河野家の次男 として

誕生した。 幼名は松寿丸といい、父は河野七郎通広(こうのしちろうみちひろ) 、祖父は

河野四郎通信(みちのぶ )。

一遍の俗名は河野時氏といって伊予国の土豪の家系。

隅切と呼ばれる、4角形の隅を切り落としたような8角形の枠に、漢数字の「三」を配しており、

この8角形が、食器や供物を載せる盆「折敷」(おしき)に似ているため、この枠のある紋を

伊予国(現在の愛媛県)の 「大三島神社」の神紋 でもあると。

「三」の文字は大三島神社の「三」 であると言われているとのこと。

上って来た「 いろは坂 」を振り返る。

阿弥陀様の四十八願にたとえて、四十八段 と呼ばれていた。

春には両脇の桜で花のトンネルとなり、訪れる人々の憩いを今も与えている。

平成19年(2007)に大改修が行われた。

地元では、 いろは四十八文字から、「いろは坂」の愛称 で親しまれているのだ。

そして正面に真っ黄色に色づいた「 大イチョウ 」。

この日は、この黄葉した「 大イチョウ 」を観るのが主目的であった。

青空を背景に黄金に輝く「 大イチョウ 」。

場所を移動して。

北側は、黄葉へのプロローグの箇所も。

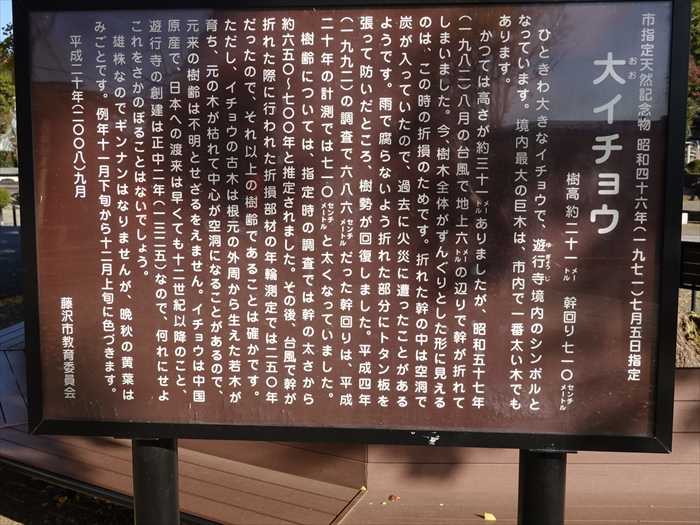

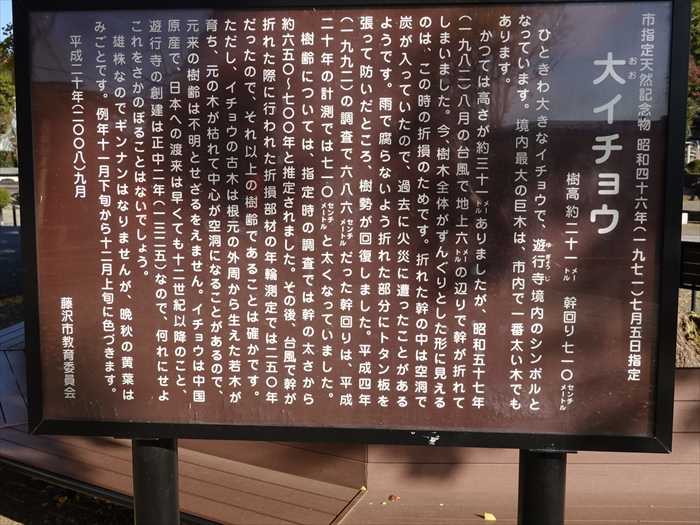

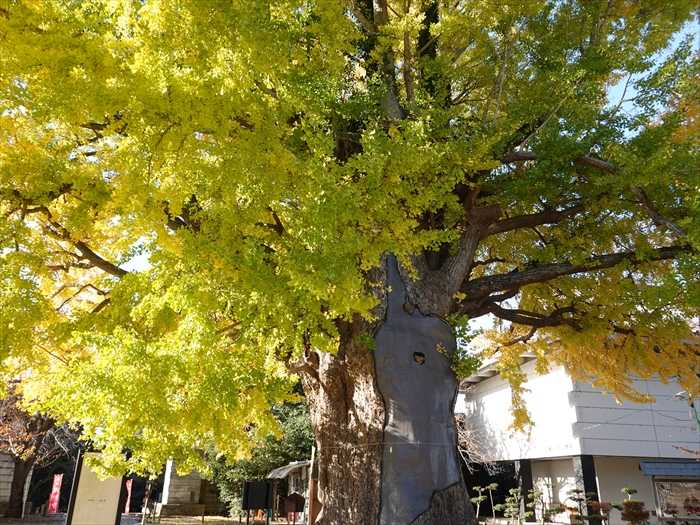

「 市指定天然記念物

昭和四十六年(一九七ー)七月五日指定

大イチョウ

樹高約 21m 幹回り 710cm

樹高約 21m 幹回り 710cm

ひときわ大きなイチョウで、 遊行寺境内のシンボル

となっています。境内最大の巨木は、

市内で一番太い木

でもあります。

かつては 高さが約31m

ありましたが、昭和五十七年 (一九八二)八月の台風で 地上6mの

辺りで幹が折れてしまいました。

今、樹木全体がずんぐりとした形に見えるのは、この時の

折損のためです。折れた幹の中は空洞で炭が入っていたので、 過去に火災に遭った

ことが

あるようです。雨で腐らないよう折れた部分にトタン板を張って防いだところ、樹勢が

回復しました。 平成四年(一九九二)の調査で686cmだった幹回りは、平成二十年の計測では

710cmと太くなっていました

。

樹齢については、指定時の調査では幹の太さから約六五〇~七〇〇年と推定されました。

その後、台風で幹が折れた際に行われた折損部材の年輪測定では二五〇年だったので、

それ以上の樹齢であることは確かです。

ただし、イチョウの古木は根元の外周から生えた若木が育ち、元の木が枯れて中心が空洞に

なることがあるので、 元来の樹齢は不明

とせざるをえません。

イチョウは中国原産で、日本への渡来は早くても十二世紀以降のこと、遊行寺の創建は

正中二年(一三二五)なので、何れにせよこれをさかのぼることはないでしょう。

雄株なのでギンナンはなりませんが、晩秋の黄葉はみごとです。

例年十一月下旬から十二月上旬に色づきます。

平成二十年(二〇〇八)九月〔藤沢市教育委員会〕」

「大イチョウ」前から「石門」越しに「いろは坂」を振りかえる。

「大イチョウ」の先に「本堂」。

ズームして。

「 本堂 」を望む。

ズームして。

「 時宗総本山清浄光寺(遊行寺)境内案内 」。

近づいて。

![f8e03dcd751d6e66424a9c1d1619a6f9[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0aac28df33d4e4c302df229c568ca02e8c4545c2.15.2.9.2.jpeg)

ここにも「境内案内図」。

「大イチョウ」に近づいて様々な角度から。

「 遊行寺墓苑案内所 」。

入口の「 観音像 」。

上記「 遊行寺墓苑案内所 」の先・右手奥にはトイレがあったが・・・。

『 小噺「厠(かわや)」

遊行寺の大イチョウ前にいるお坊さんに、おばあちゃんが話しかけました。

「和尚さん。厠(お手洗い)は、どちらですか」と尋ねました。

お坊さんは「そこの茶屋の後ろにありますよ」と答えると、おばあちゃんは厠に向かいました。

すぐに戻って来て言いました。

「和尚さん、カミがないですよ」。

お坊さんはすかさず「ここは、紙ではなく仏ですよ」。

お坊さんが紙をお渡しすると、おばあちゃんは「なんまいだ…」と数え始めました。』とネットから。

再び「大イチョウ」を追う。

宝物館の前にあった「 明治天皇 御膳水 」。

「 明治天皇 御膳水 」。

明治天皇はたびたび遊行寺にお泊りになった ことがあり、その時に使われた「 井戸 」とのこと。

「 御行在所日 宿泊(大書院)

明治元年四月十ニ日 東征軍有栖川宮大総督御宿泊所となる

供奉員は西郷隆盛

明治元年十月十日 明治天皇東幸の折り御宿泊行在所となる

明治元年十ニ月九日 明治皇還幸の際御休息なされ遊行上人とご対面なさる

(遊行五十九代尊教上人)

明治ニ年十一月九日 明治天皇東幸の折り御行在所となる

明治五年六月十八日 皇后陛下箱根に行啓の際御休息なさる

明治五年八月三日 明治天皇・皇后陛下箱根に行啓の際御休息なさる

明治五年八月ニ十一日 明治皇還幸の折り御宿泊行在所となる

明治九年八月二十七日 皇后陛下箱根に行啓の折り御宿泊所となる

明治九年十一月ニ十日 皇后陛下京都行啓の折り御宿泊所となる

明治十年一月十一日 皇太后陛下京都行啓の折り御宿泊所となる

明治十年五月ニ十一日 皇太后陛下東京に帰啓の折り御宿泊所となる

明治十一年十一月八日 明治天皇北陸からの還幸の折御宿泊行在所となる

供奉員は右大臣岩倉具視・参議大隈重信

井上馨・内務省大書記官品川弥ニ郎・宮内省大書記官山岡鉄太郎(鐵舟)等

五十名

明治三十四年十一月三日 東宮殿下(大正天皇)鎌倉御用邸より来山、

上人と御対面なさる(六十一代尊覚上人)

時宗総本山 遊行寺」

明治天皇が度々この遊行寺を訪ね宿泊していることを知ったのであった。時宗総本山 遊行寺」

「 遊行寺宝物館 」。

これが「 袴石 」。

宝物館入り口の前にある袴石(はかまいし)は、もと遊行寺橋際に建てられていた、

かつての江の島詣での道者がくぐった鳥居の袴石

。

一般に 江の島一の鳥居

とよばれ、 最初に建てられたのは明和6年(1769)頃

で、寄進者は

江戸麹町の秩父屋孫七です。のちに朽ちたが再度建てられ、明治13年(1880)の大川屋火事で

焼失したが、その翌年14年4月に三代目として建立されましたが、しかしこの鳥居は

藤沢駅通り拡張工事にともなって取り除かれた。この袴石はその時のものです。

碑には世話人として「祠官筥崎伝尹」とあります。

「 徳川と遊行寺 」👈リンク

会 期 令和5年9月23日(土)~12月18日(月)で開催中であった。

そしてこちらが「寺務所」への「 黒門 」。

そしてその右側に「 中雀門 」。

中雀門は 安政6年(1859) に 紀伊大納言徳川治宝が寄進、建立 された。

向唐門(むかいからもん)様式で作られている。

境内の建造物の中でもっとも古く、紀伊大納言徳川治宝公の寄進により、安政六年(1859)に

建てられた。 明治の大火を含め度重なる火災でも焼け残っていたが関東大震災で倒壊、

その後以前の姿に復元され平成二十年四月大改修が完成した。

四脚門で、高さ約6m、幅約2m70cm。

「 藤沢市指定重要文化財(建造物)

平成二七年(二◯一五)十月一日指定

中雀門

安政六年(一八五九)に紀伊大納言徳川治宝(はるとみ)が寄進、建立されました。

清浄光寺はたびたび火災にあっていますが、この中雀門は明治十三年(一八八〇)の藤沢宿大火の

際にも焼失を免れた境内現存最古の建物です。大正十ニ年(一九ニ三)の関東大地震で倒壊した

ものを、引き起こして補修し、今に至っています。向唐門(むこうからもん)造りで、

高さ約6.4m、幅は約2.7m(左右柱間内寸)です。正面破風及び屋根大棟側面と鬼瓦に菊の御紋、

下り棟鬼瓦に徳川家の葵紋が刻まれています。勅使門としは閉門していますが、現在は

遊行上人が出立帰山する時や、開山忌行列等の諸行事に合わせて開門されています。平成二九年(二〇一七)三月 藤沢市教育委員会」

正面破風及び屋根大棟側面と鬼瓦 に 菊の御紋が。

正面破風にズームして。

「中雀門」の 見事な彫刻 を更に追う。

「中雀門」の精緻で素晴らしい鳳凰など鳥の彫刻群。

そして再び「大イチョウ」を振り返って。

こちらからも、北側のイチョウの葉は、まだ緑が残り黄葉のプロローグに。

黒門横の板塀にも 禅宗様の 「 火灯窓・花頭窓 」を想起させる模様が。

うすねずみ色の「黒門」から「寺務所」正面を見る。

再び「中雀門」を斜めから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.