PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【小は大を兼ねるか… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【小は大を兼ねるか…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「蓬莱山古墳」を後にして、田園調布4丁目の高級住宅街を北方向に向かって進む。

左折して、多摩川方面の下り坂を進む。

正面に武蔵小杉の高層ビル群が見えた。

右に折れると左側には大山、丹沢山の姿が。

さらに西に向かって進む。

「大田区田園調布四丁目 34-2」と。

右手にあったのが「 秋葉のクロマツ 」。

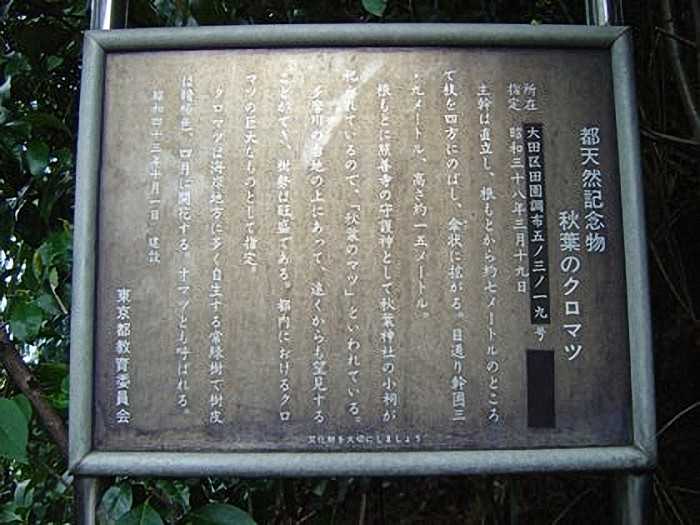

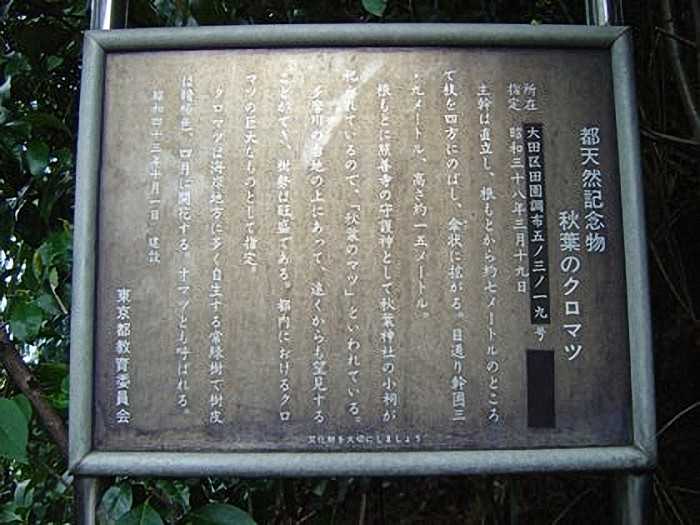

「 都天然記念物 秋葉のクロマツ

所在 大田区田園調布五ノ三ノ一九号

指定 昭和三十八年三月十九日

主幹は直立し、根もとから約7mのところで枝を四方にのばし、傘状に拡がる。目通り幹囲3.9m、

高さ約15m。

根もとに照善寺の守護神として秋葉神社の小祠が祀られているので、「秋葉のマツ」と

いわれている。

多摩川の台地の上にあって、遠くからも望見することができ、樹勢は旺盛である。都内における

クロマツの巨大なものとして指定。

クロマツは海岸地方に多く自生する常緑樹で樹皮は暗褐色、四月に開花する。オマツとも呼ばれる。

昭和43年10月1日 建設

東京都教育委員会」

推定の樹齢は約300年といわれ、多摩川近くの台地上に生育していることから遠くからも

「秋葉のクロマツ」を廻り込みながら住宅街を歩く。

そして見事に紅葉する木々も。

塀の紅葉も見事。

そして坂を上り終えた場所にあった案内柱「 馬坂(うまさか)

「この坂道は、大正の頃まで、馬がひく荷車で台地へ上る唯一の坂道であるため、馬坂と

呼ばれた。昔は荷車が通るだけの狭い道幅であったが、耕地整理により道幅も現在に近いものに

なったといわれる。また、寺坂と呼ばれたこともあった。」

「馬坂」を振り返って。

「大田区田園調布五丁目5」と。

そして「馬坂」を引き返して、下り、右手にあった「 照善寺 」を訪ねた。

「 照善寺 」。

先ほど訪ねた「秋葉のクロマツ」が生育している場所は、昔は照善寺の所有地内であったと。

照善寺は山号を「常光山」、院号を「無量光院」といい、1586年(天正14年)にこの地に

できた草庵をもとに、1639年(寛永16年)に相蓮社廣誉全公が開山となって創建した寺院で

浄土宗に属する。

「東門」を入ると左手にあったのが「 地蔵堂 」。

境内の南側にも山門があった。

正面に「 本堂 」。

「 常光山無量光院照善寺 」、 本尊:阿弥陀三尊 。

「本堂」の向きからして、上記山門が正式な正門か?

「 宗歌

月影の いたらぬさとは なけれども ながむる人の 心にぞすむ 宗祖 法然上人御詠 」。

月の光は、野山や里をくまなく平等に照らしていても、その月をながめる人でなければ

その美しさは心に伝わらない、という意味であると。

「月影」は仏さまの光。「ながむる」とはみ教えを聞く「ご聴聞(ちょうもん)」のことと。

法然坊源空像 。

「 求道青年法然坊源空 廿四歳 」と。

保元元年(1156) 法然上人は24歳の時、広く人々を救うための仏教を求めて

釈迦像の前に七日間おこもりになったのだと。

角塔婆「 奉修 本尊阿弥陀如来遷座供養之寶塔 」と。

廻り込んで。

四角柱状の卒塔婆 のこと。 四角塔婆 ともいう。年忌法要等の際に墓の傍に建てる薄い板状の

板塔婆に対する柱状の塔婆。本堂落慶式、秘仏開帳、祖師大遠忌、十夜等の法会において境内に

建てられる。 幅五、六寸(一五センチから一八センチ)、長さ一丈(約三メートル)くらいから、

大きいものになると幅一尺(約三〇センチ)以上、長さ二丈(約六メートル)をこえるものもある 。

特に長野善光寺で、七年に一度行われる本尊開帳のときに建てられる回向柱えこうばしらと

いわれる角塔婆はよく知られている。形状は五輪塔を模したもので、上から空輪・風輪・火輪・

水輪を刻し、一番下の地輪の部分を長くしてある。浄書するときには、下部の土中に埋める部分に

文字がかからないように、また四面の文字が均一におさまるように、字配りに工夫が必要である。

秘仏開帳や大寺院の十夜法要などには、本堂の本尊と角塔婆の間を、本尊から内陣と外陣の

境までは五色の紐で、そこから角塔婆までは白布を紐のようにしてつなぐ。角塔婆の正面を、

本堂の本尊と同じ向きにする場合と、向かい合わせにする場合とがある。本堂の向きによっては、

角塔婆の正面が東方の面(発心門)とならない場合もあるとのこと。

「本堂」に近づいて。

屋根の飾り「 巴蓋(ともえぶた) 」には獅子の姿が。

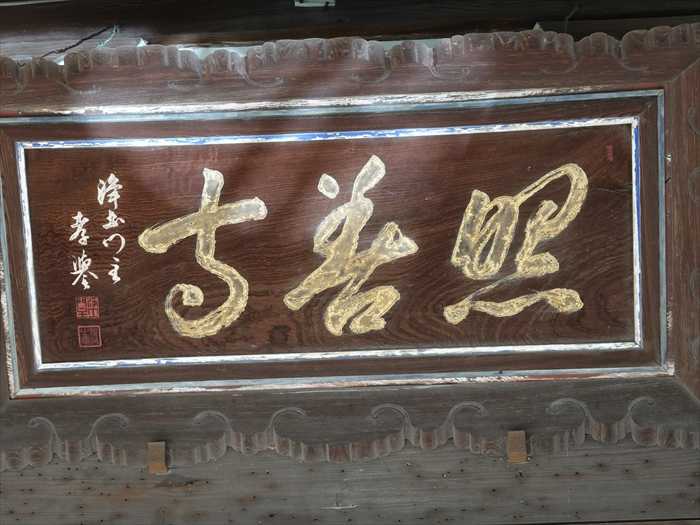

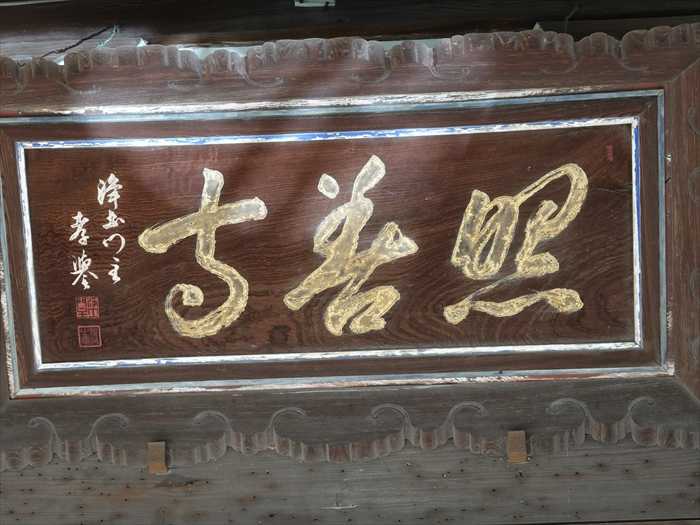

扁額「照善寺」。

内陣を観る。

さらにズームして。

本堂脇の墓所入口にあったのは無縁塚か?

石仏が多数集められており、その中の一基が馬頭観音。

舟型に三面六臂の馬頭観世音菩薩を陽刻、頭上に馬頭を持つので馬頭観音ということがわかる。

施主名落合次郎兵衛とのみあり、年紀は不明だが明治ではなく江戸時代のものかと思われる。

石仏群の左端のひときわ大きな2基の石仏はどちらも庚申講中によるものである。

右の石仏の尊像は阿弥陀如来像。造立年は寛文12年(1672)12月で、尊像脇には

「石佛造立旨趣者」「為庚申供養成就」そして講衆十人とある。左の石仏は地蔵菩薩立像で、

こちらの造立年は寛文5年(1665)7月。尊像脇には「於當寺地蔵建立趣者」

「為庚申講供養成就也」とある。下部には落合氏、長氏の願主名が残っている。

聖観世音菩薩像であっただろうか。

穏やかなお顔に近づいて。

本堂の左側には墓地が。

再び地蔵堂を。

地蔵堂の屋根には「 火焔宝珠 」が。

境内から「 山門 」を再び。

掲示板には・・・・。

山門の扁額は「 常光山 」。

振り返って。

山門手前の左側の石碑には「 浄土宗 照善寺 」と。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

左折して、多摩川方面の下り坂を進む。

正面に武蔵小杉の高層ビル群が見えた。

右に折れると左側には大山、丹沢山の姿が。

さらに西に向かって進む。

「大田区田園調布四丁目 34-2」と。

右手にあったのが「 秋葉のクロマツ 」。

「 都天然記念物 秋葉のクロマツ

所在 大田区田園調布五ノ三ノ一九号

指定 昭和三十八年三月十九日

主幹は直立し、根もとから約7mのところで枝を四方にのばし、傘状に拡がる。目通り幹囲3.9m、

高さ約15m。

根もとに照善寺の守護神として秋葉神社の小祠が祀られているので、「秋葉のマツ」と

いわれている。

多摩川の台地の上にあって、遠くからも望見することができ、樹勢は旺盛である。都内における

クロマツの巨大なものとして指定。

クロマツは海岸地方に多く自生する常緑樹で樹皮は暗褐色、四月に開花する。オマツとも呼ばれる。

昭和43年10月1日 建設

東京都教育委員会」

推定の樹齢は約300年といわれ、多摩川近くの台地上に生育していることから遠くからも

「秋葉のクロマツ」を廻り込みながら住宅街を歩く。

そして見事に紅葉する木々も。

塀の紅葉も見事。

そして坂を上り終えた場所にあった案内柱「 馬坂(うまさか)

「この坂道は、大正の頃まで、馬がひく荷車で台地へ上る唯一の坂道であるため、馬坂と

呼ばれた。昔は荷車が通るだけの狭い道幅であったが、耕地整理により道幅も現在に近いものに

なったといわれる。また、寺坂と呼ばれたこともあった。」

「馬坂」を振り返って。

「大田区田園調布五丁目5」と。

そして「馬坂」を引き返して、下り、右手にあった「 照善寺 」を訪ねた。

「 照善寺 」。

先ほど訪ねた「秋葉のクロマツ」が生育している場所は、昔は照善寺の所有地内であったと。

照善寺は山号を「常光山」、院号を「無量光院」といい、1586年(天正14年)にこの地に

できた草庵をもとに、1639年(寛永16年)に相蓮社廣誉全公が開山となって創建した寺院で

浄土宗に属する。

「東門」を入ると左手にあったのが「 地蔵堂 」。

境内の南側にも山門があった。

正面に「 本堂 」。

「 常光山無量光院照善寺 」、 本尊:阿弥陀三尊 。

「本堂」の向きからして、上記山門が正式な正門か?

「 宗歌

月影の いたらぬさとは なけれども ながむる人の 心にぞすむ 宗祖 法然上人御詠 」。

月の光は、野山や里をくまなく平等に照らしていても、その月をながめる人でなければ

その美しさは心に伝わらない、という意味であると。

「月影」は仏さまの光。「ながむる」とはみ教えを聞く「ご聴聞(ちょうもん)」のことと。

法然坊源空像 。

「 求道青年法然坊源空 廿四歳 」と。

保元元年(1156) 法然上人は24歳の時、広く人々を救うための仏教を求めて

釈迦像の前に七日間おこもりになったのだと。

角塔婆「 奉修 本尊阿弥陀如来遷座供養之寶塔 」と。

廻り込んで。

四角柱状の卒塔婆 のこと。 四角塔婆 ともいう。年忌法要等の際に墓の傍に建てる薄い板状の

板塔婆に対する柱状の塔婆。本堂落慶式、秘仏開帳、祖師大遠忌、十夜等の法会において境内に

建てられる。 幅五、六寸(一五センチから一八センチ)、長さ一丈(約三メートル)くらいから、

大きいものになると幅一尺(約三〇センチ)以上、長さ二丈(約六メートル)をこえるものもある 。

特に長野善光寺で、七年に一度行われる本尊開帳のときに建てられる回向柱えこうばしらと

いわれる角塔婆はよく知られている。形状は五輪塔を模したもので、上から空輪・風輪・火輪・

水輪を刻し、一番下の地輪の部分を長くしてある。浄書するときには、下部の土中に埋める部分に

文字がかからないように、また四面の文字が均一におさまるように、字配りに工夫が必要である。

秘仏開帳や大寺院の十夜法要などには、本堂の本尊と角塔婆の間を、本尊から内陣と外陣の

境までは五色の紐で、そこから角塔婆までは白布を紐のようにしてつなぐ。角塔婆の正面を、

本堂の本尊と同じ向きにする場合と、向かい合わせにする場合とがある。本堂の向きによっては、

角塔婆の正面が東方の面(発心門)とならない場合もあるとのこと。

「本堂」に近づいて。

屋根の飾り「 巴蓋(ともえぶた) 」には獅子の姿が。

扁額「照善寺」。

内陣を観る。

さらにズームして。

本堂脇の墓所入口にあったのは無縁塚か?

石仏が多数集められており、その中の一基が馬頭観音。

舟型に三面六臂の馬頭観世音菩薩を陽刻、頭上に馬頭を持つので馬頭観音ということがわかる。

施主名落合次郎兵衛とのみあり、年紀は不明だが明治ではなく江戸時代のものかと思われる。

石仏群の左端のひときわ大きな2基の石仏はどちらも庚申講中によるものである。

右の石仏の尊像は阿弥陀如来像。造立年は寛文12年(1672)12月で、尊像脇には

「石佛造立旨趣者」「為庚申供養成就」そして講衆十人とある。左の石仏は地蔵菩薩立像で、

こちらの造立年は寛文5年(1665)7月。尊像脇には「於當寺地蔵建立趣者」

「為庚申講供養成就也」とある。下部には落合氏、長氏の願主名が残っている。

聖観世音菩薩像であっただろうか。

穏やかなお顔に近づいて。

本堂の左側には墓地が。

再び地蔵堂を。

地蔵堂の屋根には「 火焔宝珠 」が。

境内から「 山門 」を再び。

掲示板には・・・・。

山門の扁額は「 常光山 」。

振り返って。

山門手前の左側の石碑には「 浄土宗 照善寺 」と。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.26 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.