PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

この日は 一昨日・8月14日(水)、実家の盆参り

に夫婦で行って来ました。

といっても我が実家は我が家から 徒歩にて数分の場所 。

お盆は地域によっても違いますが、 我が実家では8月15日を中心として8月13日~16日の

4日間 、故人を偲び、ご先祖様や精霊が家族のもとに帰って来て一緒に過ごす日なのです。

13日の日に夕方早めに迎え火で故人を招き、16日には夜遅くに送り火で見送りをします。

お盆は仏教行事としての 正式な呼び名は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」 と言い、

「お盆」は盂蘭盆会から変化して現在では親しみやすくそう呼ばれる様になったようです。

家の門の近くの屋敷内に小さな四角の土の盆塚(祭壇)を

造り 、その周囲に オガラ を刺し、盆花を添えて準備をして、

近くで、 藁とオガラを燃やし、お迎え火 としています。

私が 子供の頃は、この 盆塚・盆の土盛(祭壇) を作るのがこの時期の私の仕事 でした。

畑の土を持って来て、土を箱に詰めるのではなく、板を利用して四角く土を固め、ここに上る

坂道階段も造った事を今、懐しく想い出しています。

オガラとは麻の茎の皮をむいたもので、オガラの火に向かって煙に乗って先祖がやってくると

言われています。

8月13日のお盆の始まりの夕方に焚くことで、この世に帰ってくる時が来たよ、帰る場所は

ここだと知らせているのです。 迷わず帰ってこれるようにと目印を出している

併せて、この場所に、キュウリとナスで造った 精霊馬(しょうりょううま) を置きます。

ご先祖様は東から来ると言われているので、迎え火、送り火の時は

キュウリは西向き、ナスは東向きに置くというのが我が実家のやり方 です。

そして 我が実家のこの日の祭壇 です。

私が子供の頃には、細い竹を門型に組み、そこに 鬼灯(ホオズキ)や稲 等を吊るしていました。

鬼灯(ホオズキ)はふっくらした形と炎の様なオレンジ色から、お盆に帰ってくる、

ご先祖様や精霊が迷わずに帰って来れるように、そして「鬼灯」の文字からもわかるように

灯りとしての道しるべになる様に提灯(ちょうちん)に見立てられ、

仏壇や盆棚、精霊棚に飾られたのです。

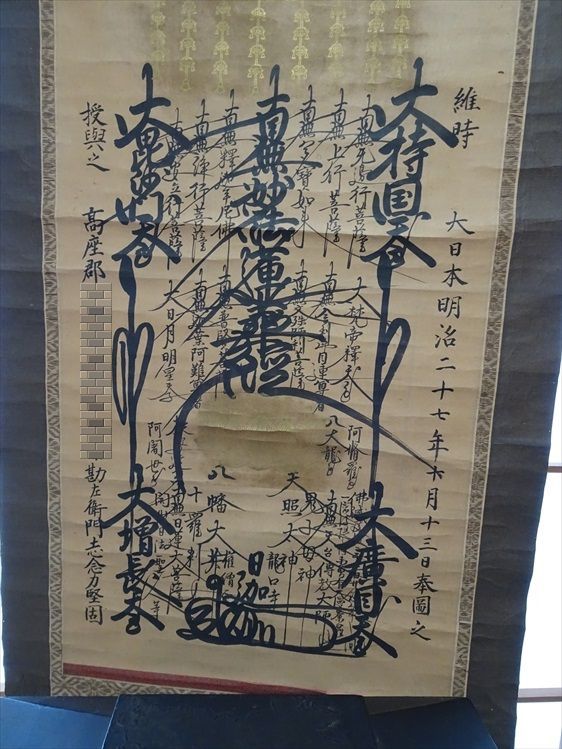

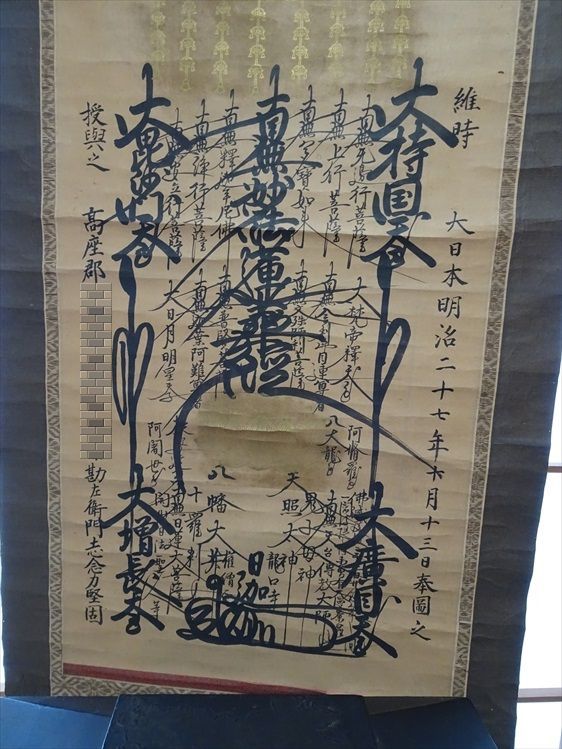

我が 実家は日蓮宗、南無妙法蓮華経、明治34年 と記された掛け軸。

左下の「勘左衛門」とは曾祖父の名前 です。

盆棚・精霊棚に近づいて。

我が農園で採れた野菜類を、実家に運び、兄がお供えして くれました。

スイカ、カボチャ 、そして キュウリとナスで作った「精霊馬 」です。

手前には「精霊馬」の食事 も。

ナスを刻んで、里芋の葉の上に載せています。子供の頃は「 水の子 」と呼んでいた記憶があります。

その隣には、清水の入ったお皿。透明で綺麗な水は「穢れのない浄土」を表すため、仏壇には

必須のお供え物なのです。

そして我が実家では、樒(しきび)の葉のついた枝を束ねて。参拝者はこの樒(しきび)の葉を

水につけて「精霊馬」の食事の上に優しく触れて水をかけるのです。

樒は、高さ10mほどの常緑高目で、マツブサ科シキミ属に分類されます。

春になると薄い黄色の花を咲かせます。漢字では櫁、梻と表記されることもあります。

シキビ、ハナノキ、ハナシバと呼ばれたり、独特の強い香りなので、香の葉(こうのは)、

香の木(こうのき)、香の花(こうのはな)、香芝(こうしば)とも呼ばれたりします。

香の葉はミソハギの代用品である と聞いた記憶も。

ミソハギは別名には「精霊花」「盆花」「盆草」「霊の屋草」など、お盆に関係する名前が

あります 。「精霊棚」、「水の子」に水をかけるために使う花であることから「 水掛草 」の

別名もあるのだと。

下記のミソハギの写真をネットから。

」です。

「精霊馬 」とは、 お盆の時期に飾られる、ご先祖様を迎えたり、送るったりするための乗り物 の

ことです。“馬”という名称が用いられていますが、キュウリは馬、ナスは牛をそれぞれ表現。

「 馬は、ご先祖様の霊が帰ってくるときは早く家に帰ってきてもらうため 。 牛は、帰るときには

お供え物をもって、ゆっくりと景色を楽しみつつ帰ってほしいため 」という願いが込められて

います。

よって馬用のキューリは長くて元気なものを、牛用のナスは土産物をたくさん運べるように

太ったものを選ぶと聞いています。

そしてご先祖様には、この日は赤飯と煮付けを奉納。

今日は、オハギでしょうか?

我が実家を守って下さっている仏像様です。

手前には日蓮聖人像が。

ズームして。

我が実家では「 念持仏 」 と呼ばれている仏像 。

昔からあるとのことですが、この歴史は知りません。

「 開運!なんでも鑑定団 」に!?(笑笑)。

◯◯家先祖代々の霊位。

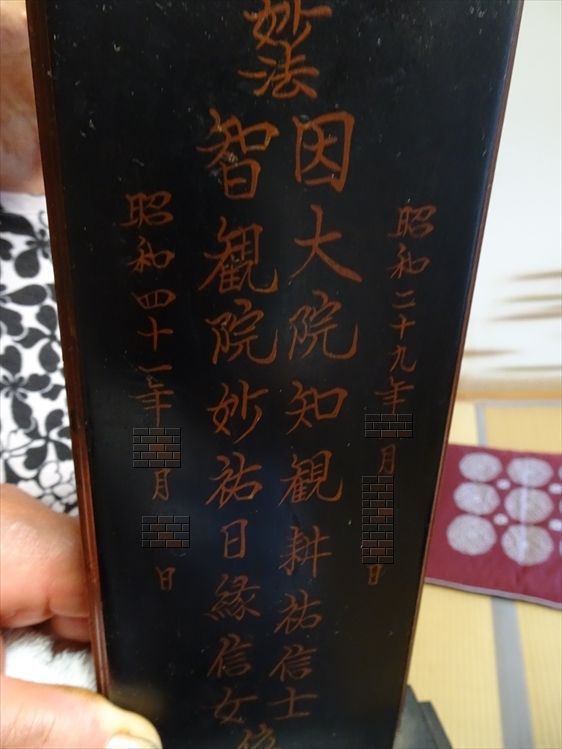

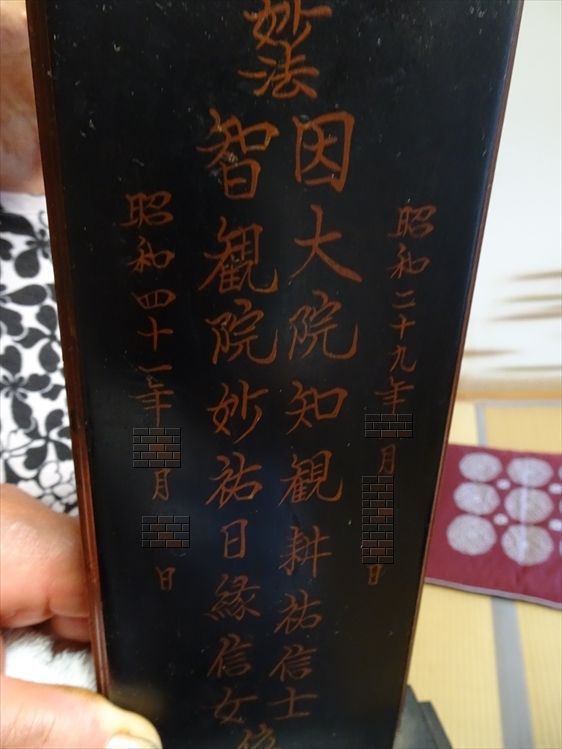

我が 両親の位牌 です。 個人情報でしょうが!?

毎年、この位牌を見て命日を再確認しています。

76歳で亡くなりました。昭和から平成に変わった年、私は39歳でした。

まだまだ話をしたかった、聴きたかった!!

父の命日は 中国で天安門事件 (1989年) 👈️ リンク が起きた日 なのです。

そして今年は父が亡くなってから35年、母は31年経ったのです。

両親に合掌そして感謝!!

我が祖父母の位牌。

祖父が亡くなったのは私が4歳、祖母は16歳の年齢の年でした。

明治時代の先祖の位牌。

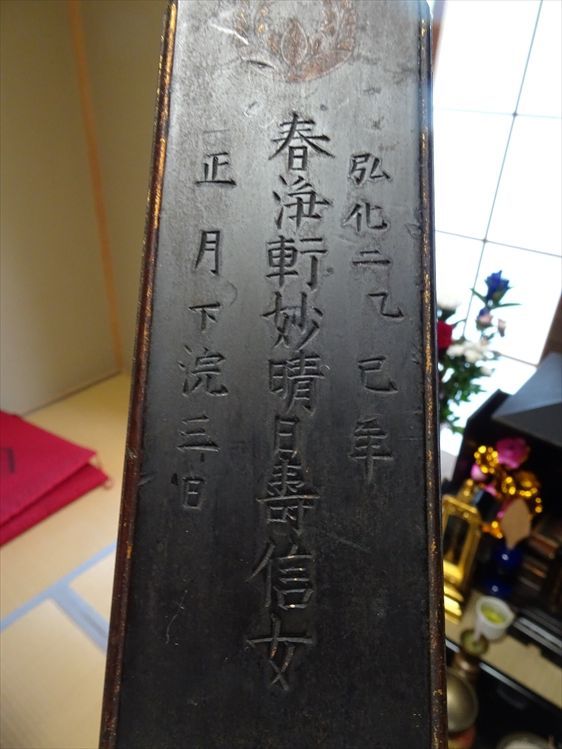

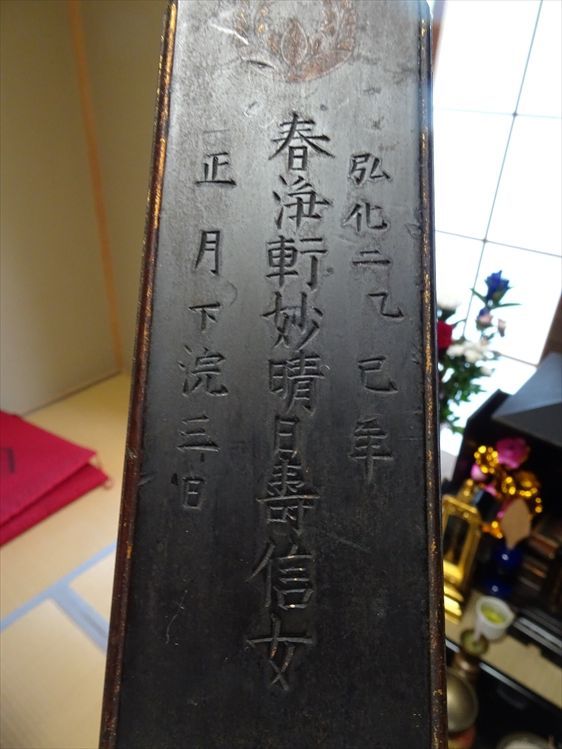

「弘化」の文字の入った位牌。

「弘化」とは1844年から1848年までの期間を指す。176年 ~ 180年 前の位牌。

「仁孝(にんこう)天皇、孝明(こうめい)天皇の代の元号。前元号は天保(てんぽう)。

次元号は嘉永(かえい)。1844年(天保15)12月2日改元。江戸城大火などの凶事を

断ち切るために行われた(災異改元)。

弘化年間の江戸幕府の将軍は徳川家慶(いえよし)(12代)。

1846年(弘化3)に仁孝天皇が崩御し、皇子の孝明天皇が即位した。」と。

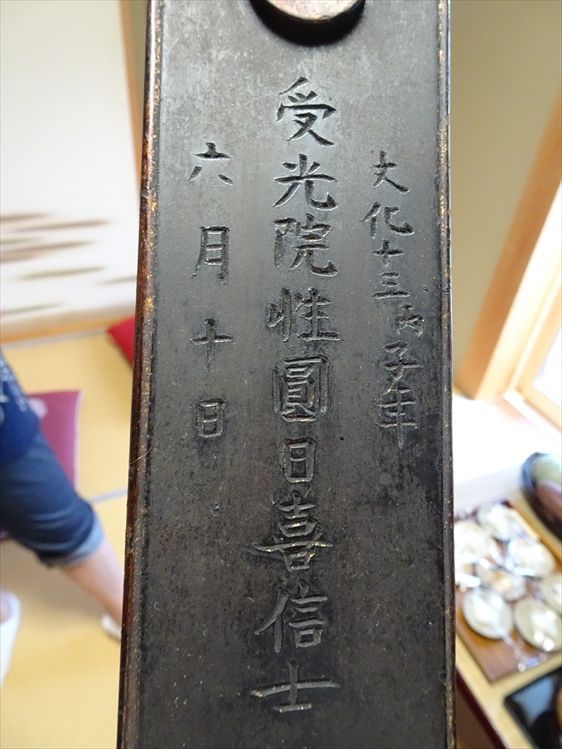

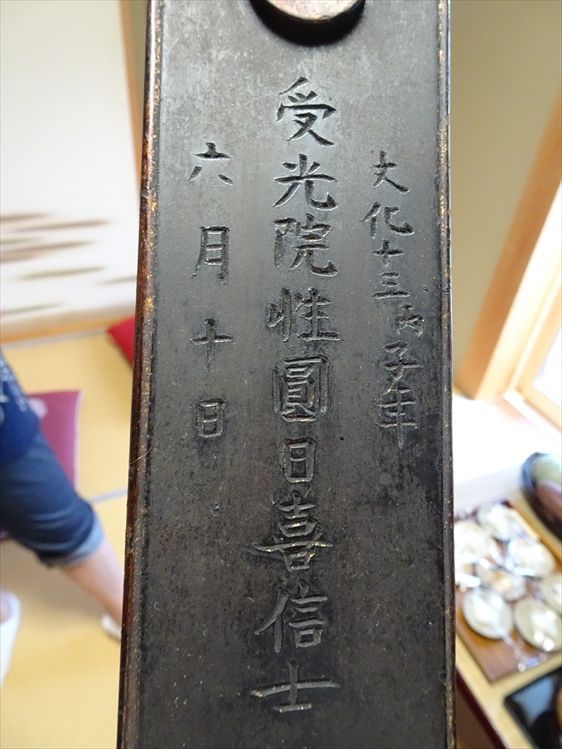

「文化十三年」の文字のある位牌。

「文化十三年」は1816年、208年前の位牌。

「文化」は享和の後、文政の前。1804年から1818年までの期間を指す。

この時代の天皇は光格天皇、仁孝天皇。

江戸幕府将軍は徳川家斉。町人文化が顕著に発展した時期であると。

そして12時過ぎに我が実家の 檀家寺の住職が盆供養 に来てくださいました。

木魚は持参されて。

我が〇〇家は 江戸時代 ・ 寛永年間の1630年代からスタート した事が解っているのです。

亡き父が檀家寺に通い調べ上げたのです。よって現在までの「過去帳」もあるのです。

それによると、 私は初代から数えて18代目の次男坊 なのです。

約400年で18代ですので約22年/代という計算になります。

久しぶりに兄妹4人が全員夫婦で元気に集まり、ご先祖に感謝しながら思い出話を

ご先祖の前でビールを飲みながらしばし語りあったのでした。

お盆は祖先、故人だけでなく、身近な人とのかかわりを更に深める機会になっているのです。

来年も、 全員が元気でこの場所にと!! と語りながら実家を後にしたのでした。

・・・完・・・

といっても我が実家は我が家から 徒歩にて数分の場所 。

お盆は地域によっても違いますが、 我が実家では8月15日を中心として8月13日~16日の

4日間 、故人を偲び、ご先祖様や精霊が家族のもとに帰って来て一緒に過ごす日なのです。

13日の日に夕方早めに迎え火で故人を招き、16日には夜遅くに送り火で見送りをします。

お盆は仏教行事としての 正式な呼び名は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」 と言い、

「お盆」は盂蘭盆会から変化して現在では親しみやすくそう呼ばれる様になったようです。

家の門の近くの屋敷内に小さな四角の土の盆塚(祭壇)を

造り 、その周囲に オガラ を刺し、盆花を添えて準備をして、

近くで、 藁とオガラを燃やし、お迎え火 としています。

私が 子供の頃は、この 盆塚・盆の土盛(祭壇) を作るのがこの時期の私の仕事 でした。

畑の土を持って来て、土を箱に詰めるのではなく、板を利用して四角く土を固め、ここに上る

坂道階段も造った事を今、懐しく想い出しています。

オガラとは麻の茎の皮をむいたもので、オガラの火に向かって煙に乗って先祖がやってくると

言われています。

8月13日のお盆の始まりの夕方に焚くことで、この世に帰ってくる時が来たよ、帰る場所は

ここだと知らせているのです。 迷わず帰ってこれるようにと目印を出している

併せて、この場所に、キュウリとナスで造った 精霊馬(しょうりょううま) を置きます。

ご先祖様は東から来ると言われているので、迎え火、送り火の時は

キュウリは西向き、ナスは東向きに置くというのが我が実家のやり方 です。

ご先祖様がいち「早く」家にたどり着いてほしい願いを込めて、 キュウリを足の速い馬・駿馬

に

見立てて作ります。

我が家でゆっくりしていただいたあとは、あちらの世界にお戻りいただかなくてはいけません。

名残り惜しい気持ちを込めて、「ゆっくり」と帰っていただくために、 ナスを牛に見立て

て

ご先祖様をお送りするのです。

また、様々なお供え物をあちらの世界に持って行っていただくように、 牛に荷物を持たせると

いう意味合い

もあるとの事です。

蓮の花の盆花

です。

蓮の花を供えると、祖先が花びらを舟にして帰ってくるのだと昔、祖母から

。

そして 我が実家のこの日の祭壇 です。

私が子供の頃には、細い竹を門型に組み、そこに 鬼灯(ホオズキ)や稲 等を吊るしていました。

鬼灯(ホオズキ)はふっくらした形と炎の様なオレンジ色から、お盆に帰ってくる、

ご先祖様や精霊が迷わずに帰って来れるように、そして「鬼灯」の文字からもわかるように

灯りとしての道しるべになる様に提灯(ちょうちん)に見立てられ、

仏壇や盆棚、精霊棚に飾られたのです。

我が 実家は日蓮宗、南無妙法蓮華経、明治34年 と記された掛け軸。

左下の「勘左衛門」とは曾祖父の名前 です。

盆棚・精霊棚に近づいて。

我が農園で採れた野菜類を、実家に運び、兄がお供えして くれました。

スイカ、カボチャ 、そして キュウリとナスで作った「精霊馬 」です。

手前には「精霊馬」の食事 も。

ナスを刻んで、里芋の葉の上に載せています。子供の頃は「 水の子 」と呼んでいた記憶があります。

その隣には、清水の入ったお皿。透明で綺麗な水は「穢れのない浄土」を表すため、仏壇には

必須のお供え物なのです。

そして我が実家では、樒(しきび)の葉のついた枝を束ねて。参拝者はこの樒(しきび)の葉を

水につけて「精霊馬」の食事の上に優しく触れて水をかけるのです。

樒は、高さ10mほどの常緑高目で、マツブサ科シキミ属に分類されます。

春になると薄い黄色の花を咲かせます。漢字では櫁、梻と表記されることもあります。

シキビ、ハナノキ、ハナシバと呼ばれたり、独特の強い香りなので、香の葉(こうのは)、

香の木(こうのき)、香の花(こうのはな)、香芝(こうしば)とも呼ばれたりします。

香の葉はミソハギの代用品である と聞いた記憶も。

ミソハギは別名には「精霊花」「盆花」「盆草」「霊の屋草」など、お盆に関係する名前が

あります 。「精霊棚」、「水の子」に水をかけるために使う花であることから「 水掛草 」の

別名もあるのだと。

下記のミソハギの写真をネットから。

」です。

「精霊馬 」とは、 お盆の時期に飾られる、ご先祖様を迎えたり、送るったりするための乗り物 の

ことです。“馬”という名称が用いられていますが、キュウリは馬、ナスは牛をそれぞれ表現。

「 馬は、ご先祖様の霊が帰ってくるときは早く家に帰ってきてもらうため 。 牛は、帰るときには

お供え物をもって、ゆっくりと景色を楽しみつつ帰ってほしいため 」という願いが込められて

います。

よって馬用のキューリは長くて元気なものを、牛用のナスは土産物をたくさん運べるように

太ったものを選ぶと聞いています。

そしてご先祖様には、この日は赤飯と煮付けを奉納。

今日は、オハギでしょうか?

我が実家を守って下さっている仏像様です。

手前には日蓮聖人像が。

ズームして。

我が実家では「 念持仏 」 と呼ばれている仏像 。

昔からあるとのことですが、この歴史は知りません。

「 開運!なんでも鑑定団 」に!?(笑笑)。

◯◯家先祖代々の霊位。

我が 両親の位牌 です。 個人情報でしょうが!?

毎年、この位牌を見て命日を再確認しています。

76歳で亡くなりました。昭和から平成に変わった年、私は39歳でした。

まだまだ話をしたかった、聴きたかった!!

父の命日は 中国で天安門事件 (1989年) 👈️ リンク が起きた日 なのです。

そして今年は父が亡くなってから35年、母は31年経ったのです。

両親に合掌そして感謝!!

我が祖父母の位牌。

祖父が亡くなったのは私が4歳、祖母は16歳の年齢の年でした。

明治時代の先祖の位牌。

「弘化」の文字の入った位牌。

「弘化」とは1844年から1848年までの期間を指す。176年 ~ 180年 前の位牌。

「仁孝(にんこう)天皇、孝明(こうめい)天皇の代の元号。前元号は天保(てんぽう)。

次元号は嘉永(かえい)。1844年(天保15)12月2日改元。江戸城大火などの凶事を

断ち切るために行われた(災異改元)。

弘化年間の江戸幕府の将軍は徳川家慶(いえよし)(12代)。

1846年(弘化3)に仁孝天皇が崩御し、皇子の孝明天皇が即位した。」と。

「文化十三年」の文字のある位牌。

「文化十三年」は1816年、208年前の位牌。

「文化」は享和の後、文政の前。1804年から1818年までの期間を指す。

この時代の天皇は光格天皇、仁孝天皇。

江戸幕府将軍は徳川家斉。町人文化が顕著に発展した時期であると。

そして12時過ぎに我が実家の 檀家寺の住職が盆供養 に来てくださいました。

木魚は持参されて。

我が〇〇家は 江戸時代 ・ 寛永年間の1630年代からスタート した事が解っているのです。

亡き父が檀家寺に通い調べ上げたのです。よって現在までの「過去帳」もあるのです。

それによると、 私は初代から数えて18代目の次男坊 なのです。

約400年で18代ですので約22年/代という計算になります。

久しぶりに兄妹4人が全員夫婦で元気に集まり、ご先祖に感謝しながら思い出話を

ご先祖の前でビールを飲みながらしばし語りあったのでした。

お盆は祖先、故人だけでなく、身近な人とのかかわりを更に深める機会になっているのです。

来年も、 全員が元気でこの場所にと!! と語りながら実家を後にしたのでした。

・・・完・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.