全て

| カテゴリ未分類

| 生活をよくする

| 本の紹介

| 共に生き、共に育つ

| たのしいべんきょう

| 個人的な日記

| 体育

| 音楽♪

| 道徳 等

| 問題解決

| 考え方

| 話し合い・話す・聞く

| 特別支援教育

| 小学校

| 阪神間 地域情報

| PC・デジタル関係

| 教材・教具

| 食育(自立生活・家庭科)・園芸

| 仕事術

| 旅行(温泉含む)

| 英語学習

| 環境保護・エコ

| 作文・書くこと・漢字

| よのなか(社会)

| いのち

| 人間関係・コミュニケーション

| 子育て

| 地震・防災

| 算数

| 心理・カウンセリング・セラピー

| 読む・音読・朗読

| エクセルでのプログラミング

| 北播丹波 地域情報

| 教員免許

| 教育改革

| 休校期間お役立ち情報

| 映画 等

| 創造性をはぐくむ

| プレゼン

| 通級

| 健康

| ゲーム

カテゴリ: 特別支援教育

先週の土曜日に、民間教育サークルの特別支援教育セミナーに行ってきました。

そこで配られた「 正進社 教材カタログ 2019年度版 」を見て、びっくり。

発達障害の子どもたちなど、必要な子どもたちに向けた様々な工夫を取り入れて改善されていることが分かりました。

小学校市販テストの合理的配慮については、以前に「ルビうちテスト」が増えてきたことなどを、このブログで書きました。

▼ 業者テストの「ルビうち」が標準対応に!

(2017年06月10日の日記)

今は、さらにそのほかの工夫もどんどん導入されているんですね!

「正進社 教材カタログ 2019年度版」から、少し紹介したいと思います。

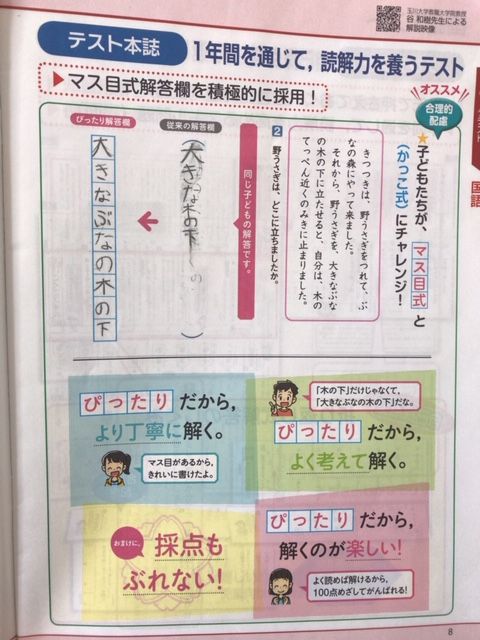

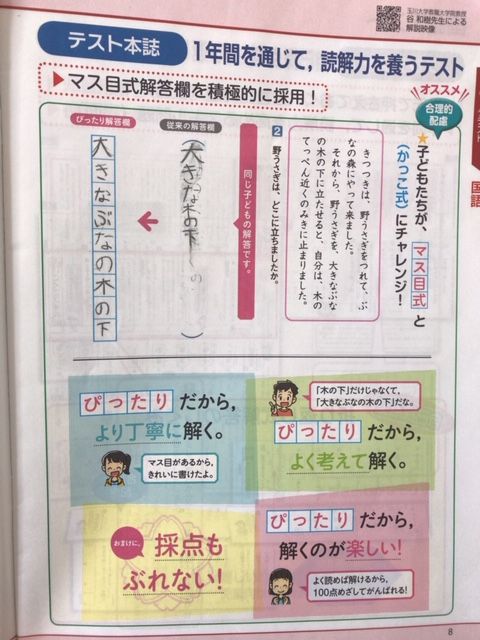

(1) マス目式解答欄

解答文字数がはっきり分かるというのは、実はかなり大きな支援になります。

( )という枠だと、思いっきり枠からはみ出してしまう子がいます。

答えもその中に含んではいるんだけれど、どこまでが必要なのかの判断ができずに、長く書きすぎてしまうのです。(逆に、短く書きすぎてしまう子もいます。)

そういった子どもたちに、この マス目式解答欄 、とてもいいですね!

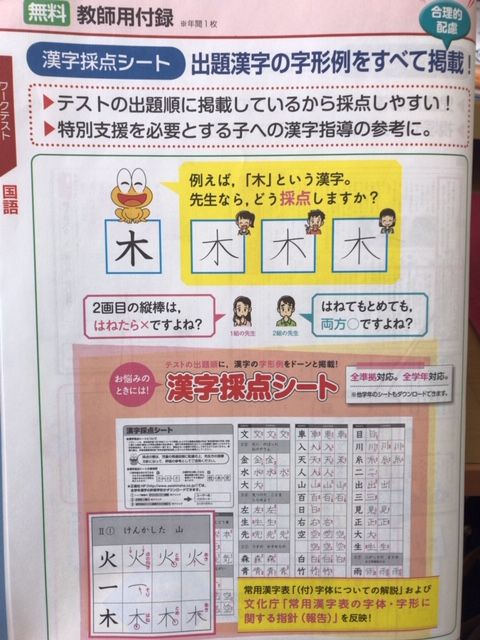

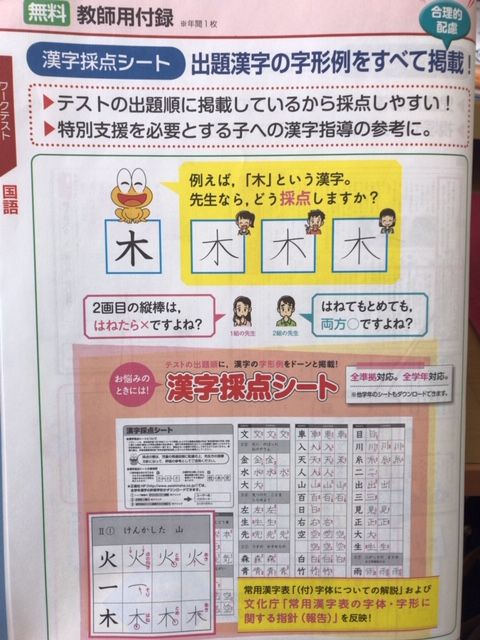

(2)漢字採点シート

漢字の採点基準が複数の先生でバラバラ・・・ということはわりとよくあることのように思います。

「合理的配慮」という意味で、書字障害の子どもの漢字の採点で大目に見る、といったこともされています。

この教師用付録の画期的なところは、文化庁の出している表を載せているところ。

文化庁は、簡単に言うと、「これも、あれも、OK」ということを言っています。

その漢字だと分かれば、トメ・ハネ等の細かいところで減点したり、間違いと見なす必要はないのです。

必ずしも文化庁指針のとおりに採点しなければならないわけではありませんが、そういった報告が出ていることをご存じない先生方も多数おられるわけで・・・

正進社さんのこの指導資料は、先生方への情報提供という点でも、非常に有意義だと思います。

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)について - 文化庁

なお、上のPDFの中でも、以下のような記載がされています。

========================

実際の教育現場では,使用する教科書や,それに基づく教材等に示された字形以外の字形は誤りとする評価が行われることがある。(略)「字体についての解説」についての理解そのものが十分に広がっておらず,その内容が知られないまま,指導した字形に沿った評価が行われる場合があるとの指摘もなされた。

========================

知られていない「字体についての解説」を教師に知らせる役割を教材会社が担ってくださるのは、ありがたいです。

なお、この件については、マチポンブログさんの記事が、かなりわかりやすいので、よければ合わせてお読みください。

文化庁指針(漢字のとめ・はねなど)への誤解と早とちり②

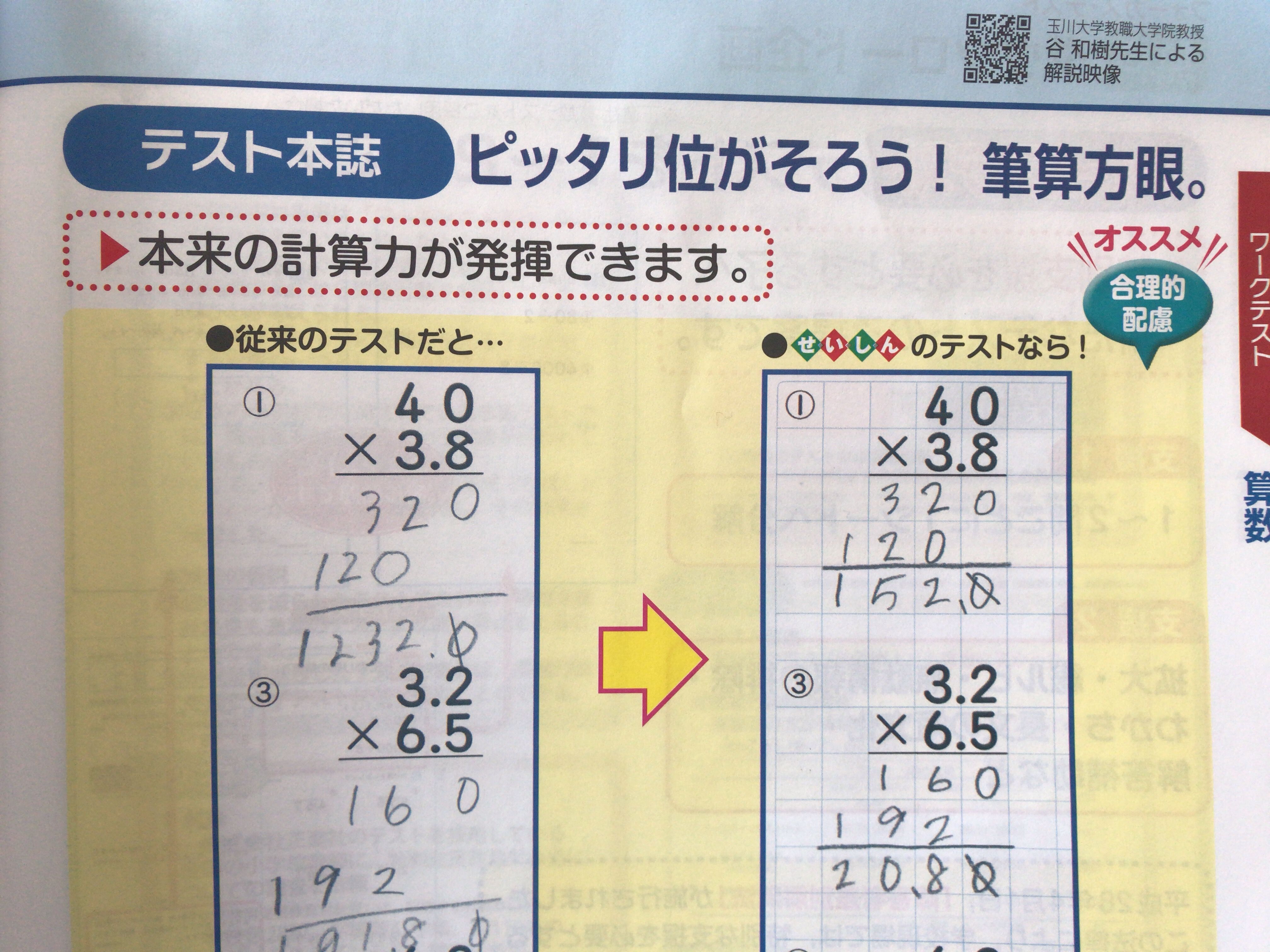

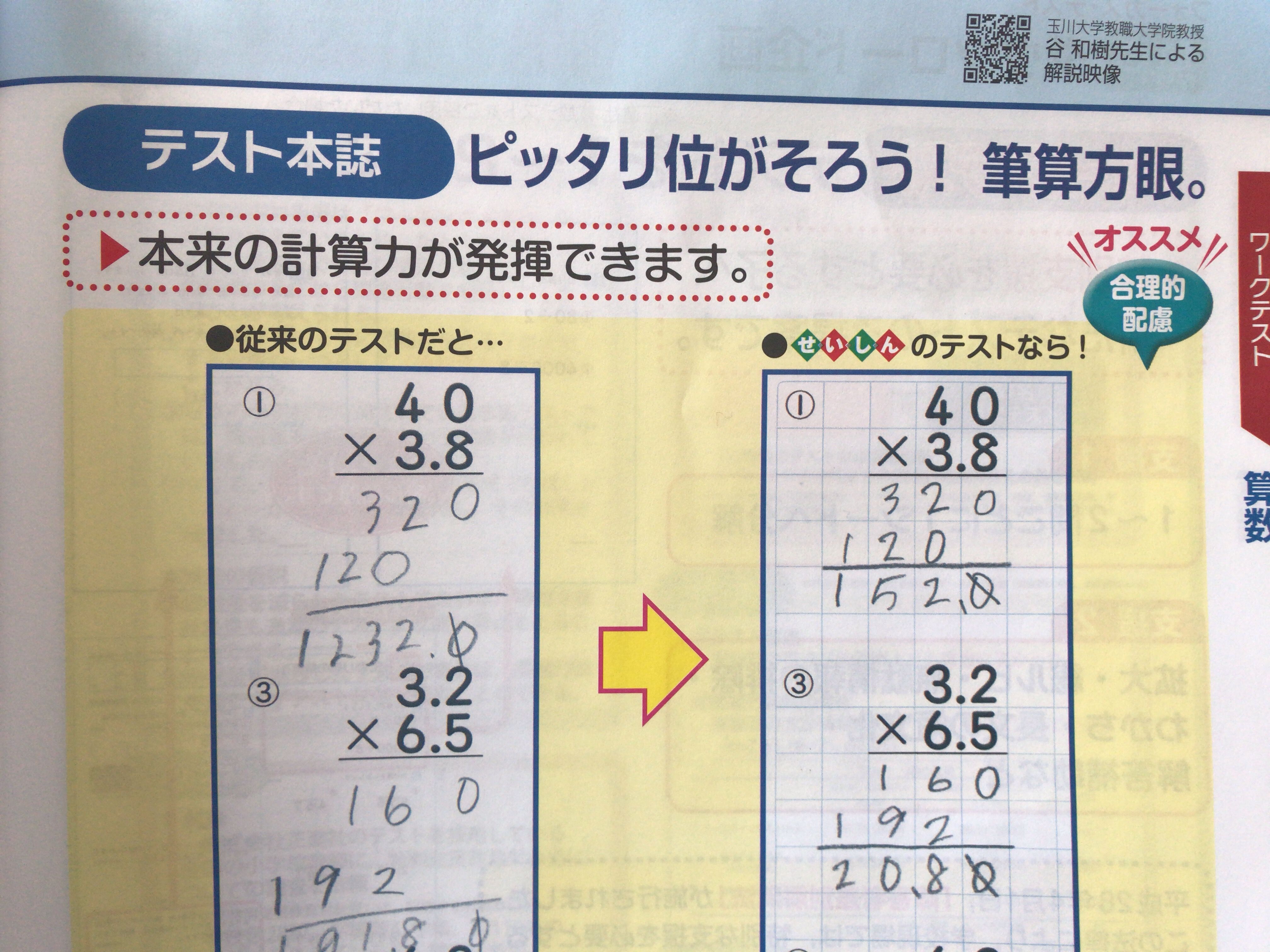

(3)筆算方眼

これも、支援を要するお子さんの場合、有効だと思います。

筆算を練習させるノートには、マス目がありますものね。

テストの時も、マス目があったほうが、いい。

他社の業者テストでも、これは、見たことがあります。

中学・高校と進んで行くにつれて、マス目なしでも書ける力は必要になってくる気もしますが。

習いたての頃は、マス目ありで、いいんじゃないでしょうか。

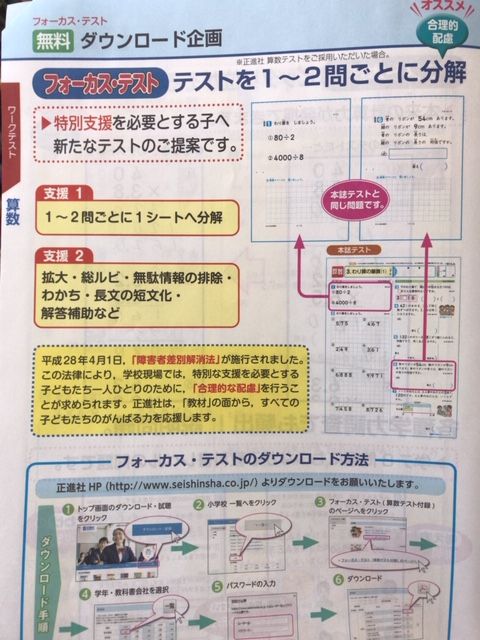

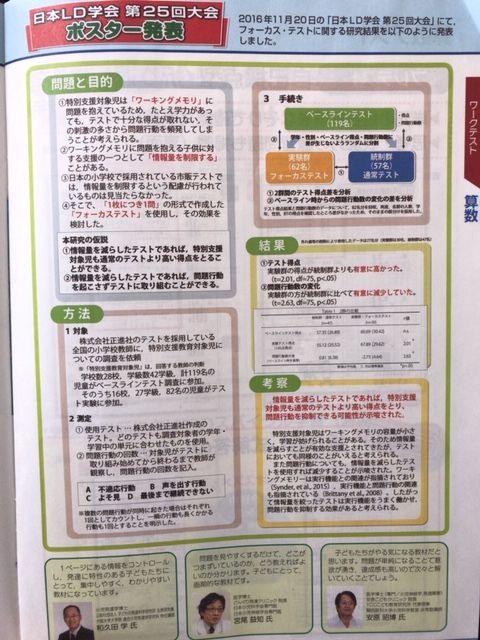

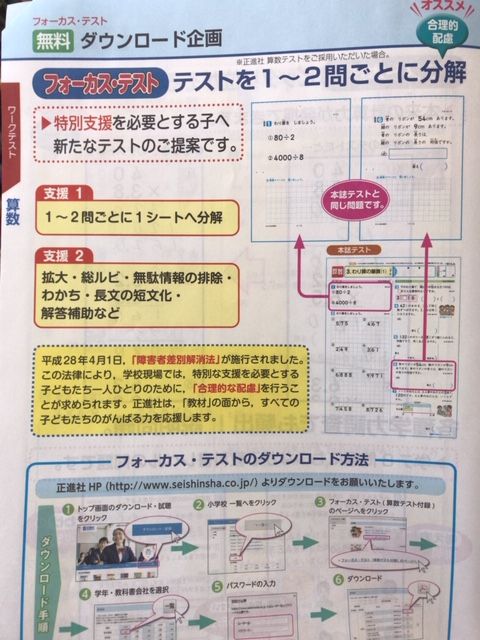

(4)フォーカス・テスト

特別支援学級の学習指導では、問題が多すぎると、1枚あたりの問題数を少なくして、たくさんのプリントに分ける、といったことをされているところがわりとあります。

これを業者がやってくれるとは、なかなかすごい。

「全国学力学習状況調査」のように、問題が冊子になっていて複数のページに分かれていると対応できない、という子の場合にも、あらかじめこういう形式の問題をさせておくと、いい気がします。

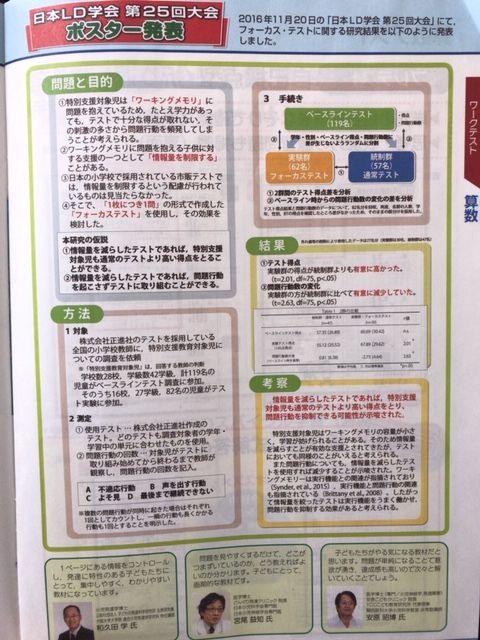

なお、この「フォーカス・テスト」については、LD学会でもポスター発表されたそうで、そのときの発表内容も記載されています。

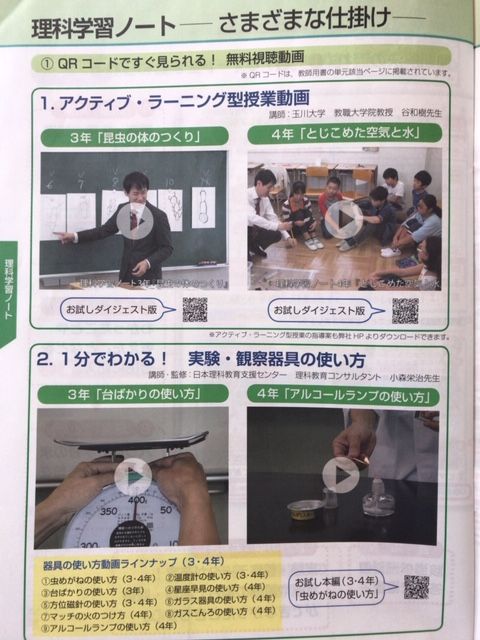

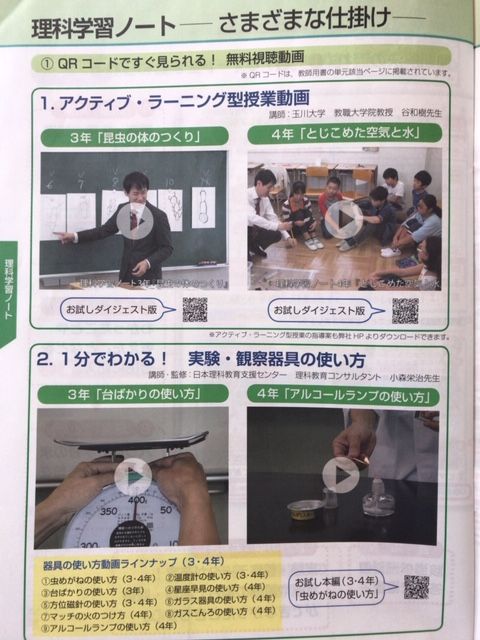

(4)QRコードで動画閲覧

最近はQRコードをいろいろなところで見かけるようになってきました。

こちらのパンフレットにもQRコードが載っていて、目的の動画をすぐに見ることができます。

子どもたちにとっても、先生たちにとっても、有効な支援になると思います。

そこで配られた「 正進社 教材カタログ 2019年度版 」を見て、びっくり。

発達障害の子どもたちなど、必要な子どもたちに向けた様々な工夫を取り入れて改善されていることが分かりました。

小学校市販テストの合理的配慮については、以前に「ルビうちテスト」が増えてきたことなどを、このブログで書きました。

▼ 業者テストの「ルビうち」が標準対応に!

(2017年06月10日の日記)

今は、さらにそのほかの工夫もどんどん導入されているんですね!

「正進社 教材カタログ 2019年度版」から、少し紹介したいと思います。

(1) マス目式解答欄

解答文字数がはっきり分かるというのは、実はかなり大きな支援になります。

( )という枠だと、思いっきり枠からはみ出してしまう子がいます。

答えもその中に含んではいるんだけれど、どこまでが必要なのかの判断ができずに、長く書きすぎてしまうのです。(逆に、短く書きすぎてしまう子もいます。)

そういった子どもたちに、この マス目式解答欄 、とてもいいですね!

(2)漢字採点シート

漢字の採点基準が複数の先生でバラバラ・・・ということはわりとよくあることのように思います。

「合理的配慮」という意味で、書字障害の子どもの漢字の採点で大目に見る、といったこともされています。

この教師用付録の画期的なところは、文化庁の出している表を載せているところ。

文化庁は、簡単に言うと、「これも、あれも、OK」ということを言っています。

その漢字だと分かれば、トメ・ハネ等の細かいところで減点したり、間違いと見なす必要はないのです。

必ずしも文化庁指針のとおりに採点しなければならないわけではありませんが、そういった報告が出ていることをご存じない先生方も多数おられるわけで・・・

正進社さんのこの指導資料は、先生方への情報提供という点でも、非常に有意義だと思います。

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)について - 文化庁

なお、上のPDFの中でも、以下のような記載がされています。

========================

実際の教育現場では,使用する教科書や,それに基づく教材等に示された字形以外の字形は誤りとする評価が行われることがある。(略)「字体についての解説」についての理解そのものが十分に広がっておらず,その内容が知られないまま,指導した字形に沿った評価が行われる場合があるとの指摘もなされた。

========================

知られていない「字体についての解説」を教師に知らせる役割を教材会社が担ってくださるのは、ありがたいです。

なお、この件については、マチポンブログさんの記事が、かなりわかりやすいので、よければ合わせてお読みください。

文化庁指針(漢字のとめ・はねなど)への誤解と早とちり②

(3)筆算方眼

これも、支援を要するお子さんの場合、有効だと思います。

筆算を練習させるノートには、マス目がありますものね。

テストの時も、マス目があったほうが、いい。

他社の業者テストでも、これは、見たことがあります。

中学・高校と進んで行くにつれて、マス目なしでも書ける力は必要になってくる気もしますが。

習いたての頃は、マス目ありで、いいんじゃないでしょうか。

(4)フォーカス・テスト

特別支援学級の学習指導では、問題が多すぎると、1枚あたりの問題数を少なくして、たくさんのプリントに分ける、といったことをされているところがわりとあります。

これを業者がやってくれるとは、なかなかすごい。

「全国学力学習状況調査」のように、問題が冊子になっていて複数のページに分かれていると対応できない、という子の場合にも、あらかじめこういう形式の問題をさせておくと、いい気がします。

なお、この「フォーカス・テスト」については、LD学会でもポスター発表されたそうで、そのときの発表内容も記載されています。

(4)QRコードで動画閲覧

最近はQRコードをいろいろなところで見かけるようになってきました。

こちらのパンフレットにもQRコードが載っていて、目的の動画をすぐに見ることができます。

子どもたちにとっても、先生たちにとっても、有効な支援になると思います。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[特別支援教育] カテゴリの最新記事

-

「兵庫県特別支援教育第四次推進計画」に… 2024.03.14

-

東京都の都立高校はすべての高校で「通級… 2024.02.08

-

兵庫県教育委員会が「特別支援教育に関す… 2023.12.27 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Category

カテゴリ未分類

(57)生活をよくする

(204)共に生き、共に育つ

(174)たのしいべんきょう

(146)体育

(12)本の紹介

(176)音楽♪

(275)道徳 等

(12)問題解決

(104)考え方

(146)個人的な日記

(161)話し合い・話す・聞く

(36)特別支援教育

(188)小学校

(78)阪神間 地域情報

(36)PC・デジタル関係

(328)教材・教具

(24)食育(自立生活・家庭科)・園芸

(15)旅行(温泉含む)

(75)環境保護・エコ

(26)仕事術

(74)英語学習

(26)作文・書くこと・漢字

(20)よのなか(社会)

(47)いのち

(27)人間関係・コミュニケーション

(90)子育て

(33)算数

(11)地震・防災

(16)心理・カウンセリング・セラピー

(30)読む・音読・朗読

(9)エクセルでのプログラミング

(21)北播丹波 地域情報

(4)教員免許

(2)教育改革

(34)休校期間お役立ち情報

(21)映画 等

(15)創造性をはぐくむ

(5)プレゼン

(12)通級

(2)健康

(3)ゲーム

(1)Keyword Search

▼キーワード検索

Free Space

<読書>

※過去の「読書メモ」のリストを作成中。

<ICT活用>

Wordの音声入力が進化していた!

GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」

GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。

GIGA スクール以後の、今後の方向性について

<特別支援教育>

オリジナル標語

自傷行為のある子への取り組み

「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える

運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう

<「今日行く」ユースフル>

駐車場検索のやり方

三宮格安駐車場

♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク

<「教育」ユースフル>

教材・教具

携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)

※リンク※

★にかとまのホームページ ※NEW

にかとま情報局

エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ

にかとまの音楽のページ

※過去の「読書メモ」のリストを作成中。

<ICT活用>

Wordの音声入力が進化していた!

GIGAスクール児童生徒端末を活かす「ミライシード」

GIGAスクール構想の1人1台は何のため?何をする? 低学年向けパワーポイント資料を作成しました。

GIGA スクール以後の、今後の方向性について

<特別支援教育>

オリジナル標語

自傷行為のある子への取り組み

「読み書き障害」の理解啓発の必要性を訴える

運動会のBGMで耳をふさぐ子がいたら、BGMのエフェクトを試してみよう

<「今日行く」ユースフル>

駐車場検索のやり方

三宮格安駐車場

♨旅行 毎月5と0の付く日は、楽天トラベルの予約がオトク

<「教育」ユースフル>

教材・教具

携帯コミュニケーションボードCoBo(コボ)

※リンク※

★にかとまのホームページ ※NEW

にかとま情報局

エクセル野球シミュレーションゲーム「ダイナミック・ベースボール」のページ

にかとまの音楽のページ

Calendar

2025.11

Comments

Natashajer@ Откажитесь от стереотипов — это вашим наибольшим достижением — вот почему!

о Ваш сайт — это отличный пример для в…

© Rakuten Group, Inc.