2025年01月の記事

全54件 (54件中 1-50件目)

-

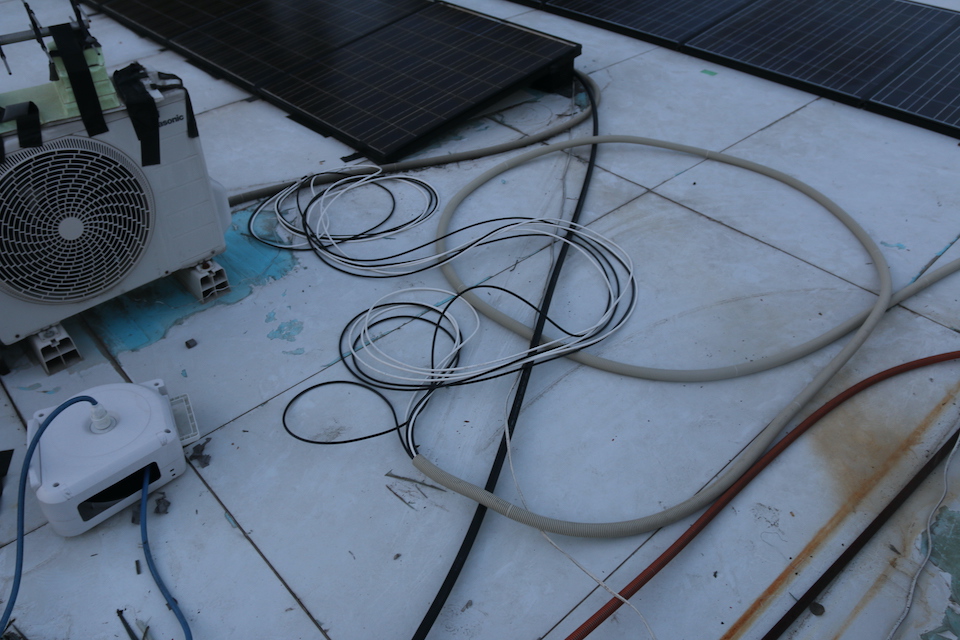

脱(耐)原発ハウス (Solar house) 705( PVモジュール(太陽電池パネル)増設4

つづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501310001/お昼頃ビールとおつまみを買いに行って、寒いのにビールを飲みながらとか我ながら理解できないが、ケーブルを電線管に通す作業に取り掛かった。この工程が最も大変なので麻酔をかけながらの作業だ。電線管が細いので通し難い。φ22mmの電線管しか屋内に引き込めないので仕方がないが、夏場に最大電流で発電している時はケーブルの発熱が心配になる。ケーブルが絡まるので巻き癖を取るのに手間取った。巻き癖があると通らない。10m弱あるので、何時間もかかった。電線管にケーブルを通して、PVモジュールが風で飛ばないようにアクリル防水テープで貼り付けたら、6時を回って辺りは暗くなってきた。5時間の重労働だったが、身体が慣れたのか立ちくらみがしなくなった。屋内への引き込み屋内配電盤までケーブルがとどいた。8時までかかった。もう僕の人生でPVモジュールの設置はこれで終わりだろう。この後は、逆流防止のダイオードとブレーカーを通して余った端子に繋ぎこんで終わる予定。

2025.01.31

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス (Solar house) 704( PVモジュール(太陽電池パネル)増設3)

つづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501240002/やっとPVモジュールを屋根上に乗せたので配線作業に取り掛かった。傾斜を付けて黄砂が溜まりにくいようにするための断熱材の枕を24枚作って、仮組み。配線材は±2本の3組計6本をφ22mmの電線管に通す作業はこれからだが、立ったり座ったりすると立ちくらみがするので、野外作業はできない歳になったようだ。ちょっと休憩。午前中からやっているのだが、なかなか進まない。今日中に屋内に配線を引き込みたいのだが。

2025.01.31

コメント(0)

-

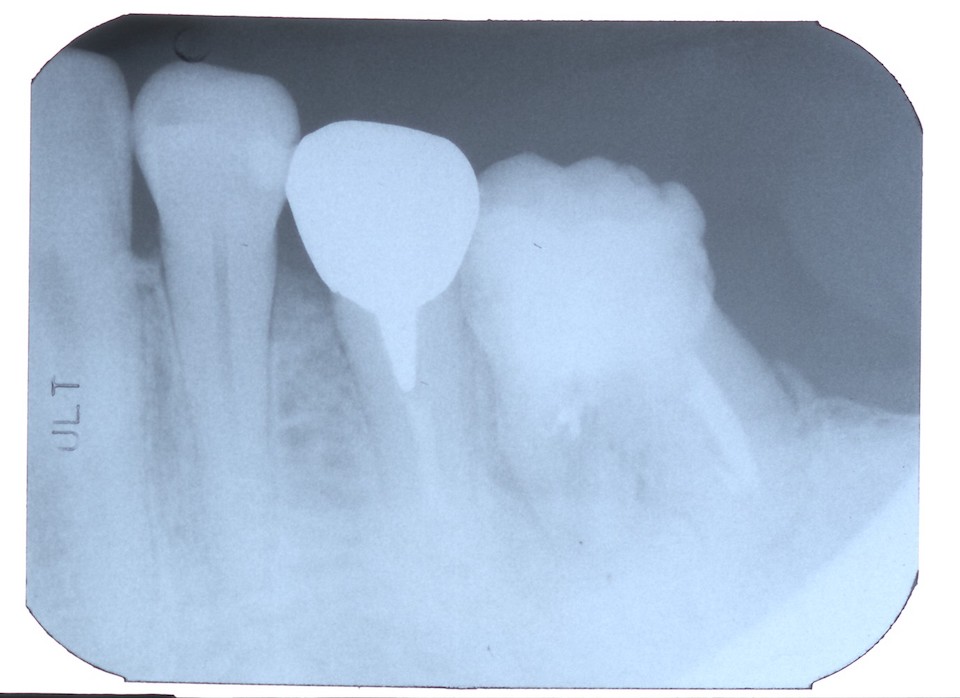

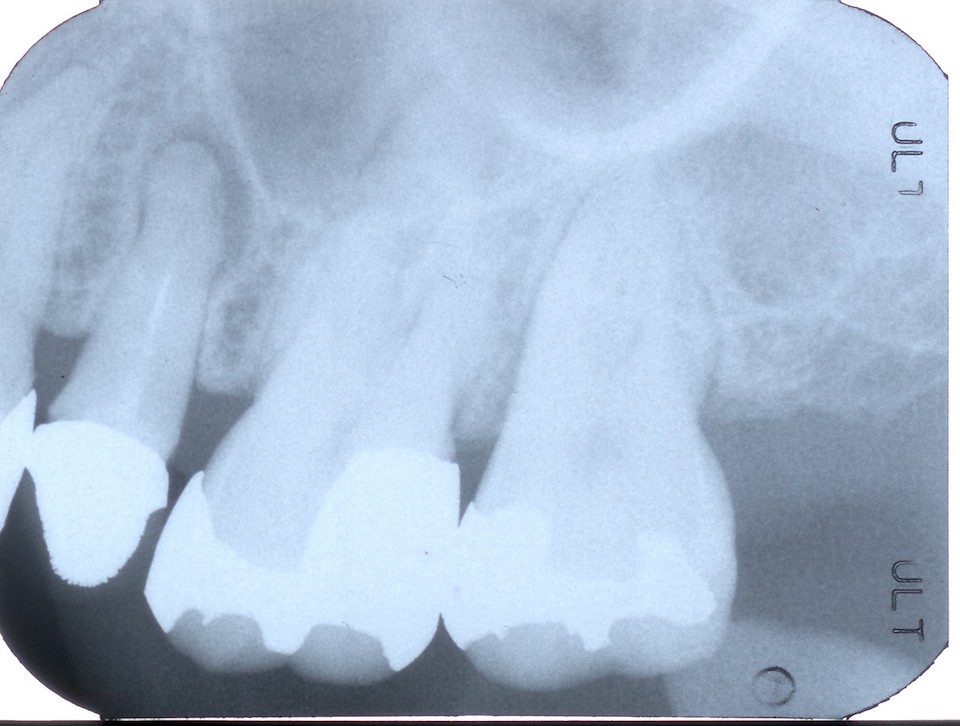

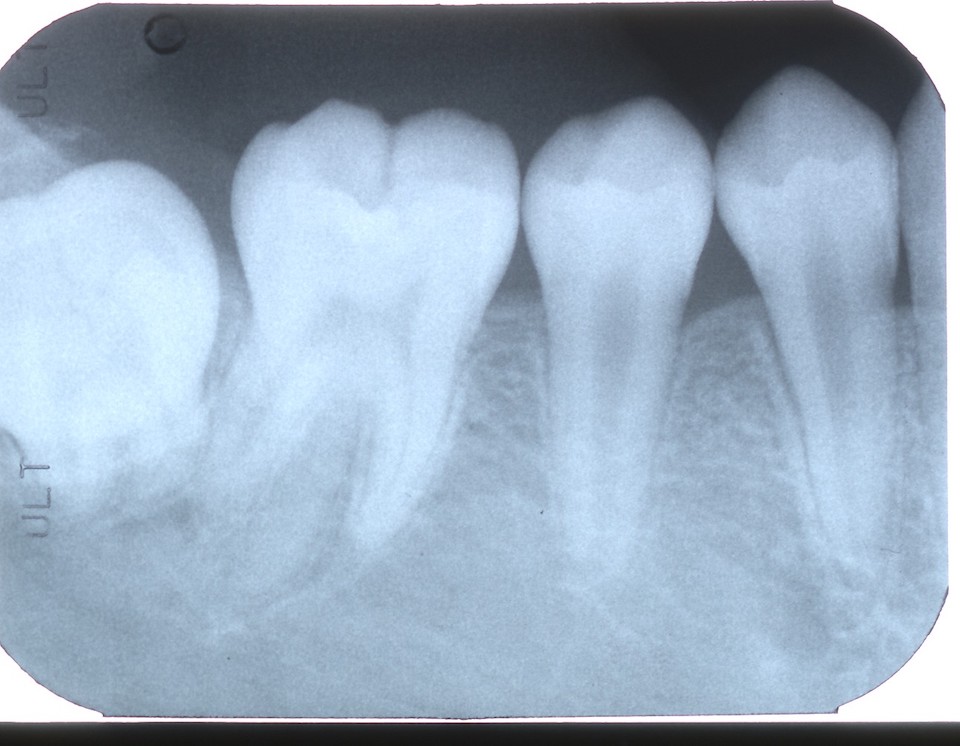

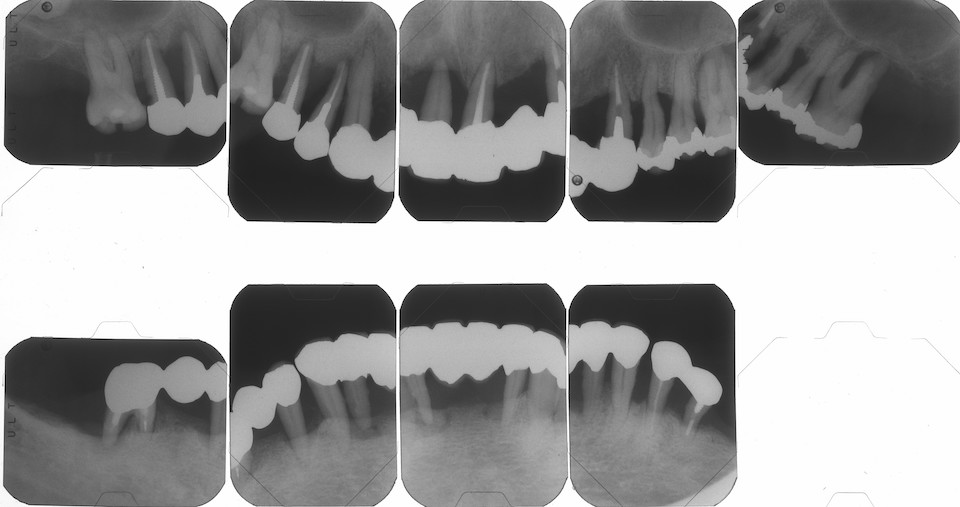

ストリップスを使わない隣接面CR5.8(CRの2次カリエス?)

40代男性、左上1、近心隣接面カリエス前歯なのでちょっと気になると言うことなので、再CR充填処置をしてみた。いつものストリップスを使わないCR充填技法だ。基本的に使う器具材料はシンプルなものなのでここのFreepage List の「 使用している材料器具」を参照してください。では時系列でどうぞ

2025.01.31

コメント(0)

-

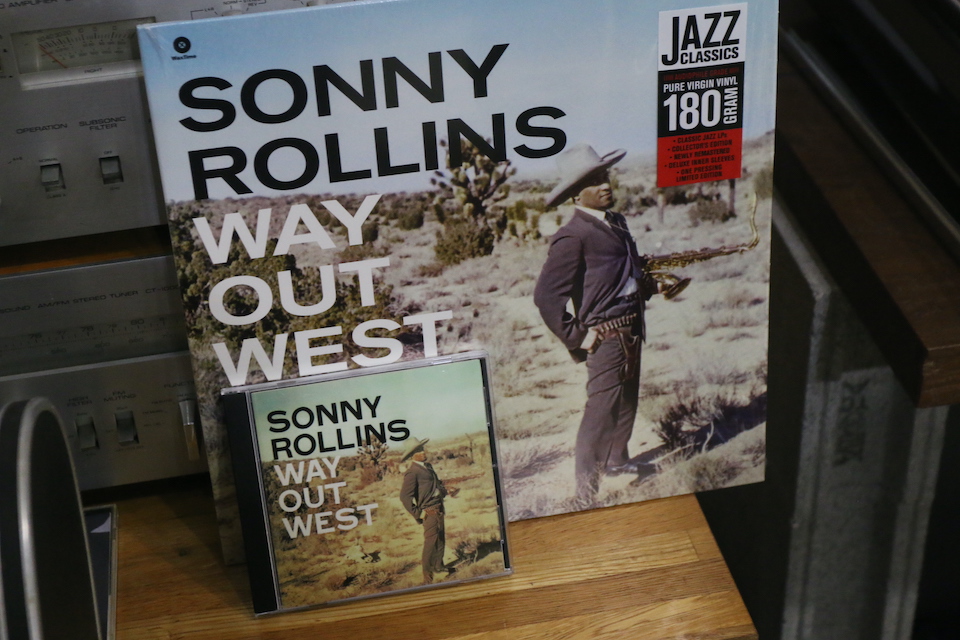

音の良いレコードシリーズ40

SONNY ROLLINS WAY OUT WESTこれも言わずと知れた1957年超高音質録音版アナログLPレコード 771659 WaxTime Recordsと20bitK2版CDとの比較試聴をしてみた。LPレコードは以前作ったディスクリートの2段増幅のシンプル回路機、CDはPCM-501ES改(OPA828使用)でノンオーバサンプリングDAC。結果から言うと、ほとんど変わらない音質だった。どちらも良い音だ。アナログもデジタルも追求すれば音質はほとんど変わらない。ただアナログ特有の針音とかチャンネルセパレーションの問題はあるが、それらは音質には影響を与えない。人間の聴覚というものは面白いものだ。この録音の音質が良い理由はやはり録音エンジニア ロイ・デュナンによるものだと思う。録音機器は気に入らなければ自作・改造は当たり前という、これも僕に似ている。こうでなくては高音質は得られないと思う。シンプルに徹した録音システム、機器の自作も改造もできる録音エンジニアとか現在この時代にいるのだろうか?先のリンク先によれば、難しいとある。部分引用してみる。僕に十分な寿命が残されているとすれば、僕が再現しても良いが。。ーーーロイはこれ以上シンプルにできないというシンプルなシステムで、クリーンかつナチュラルなサウンドを実現したユニークなエンジニア。当時のシステムを今再現することは難しい。ーーー

2025.01.30

コメント(5)

-

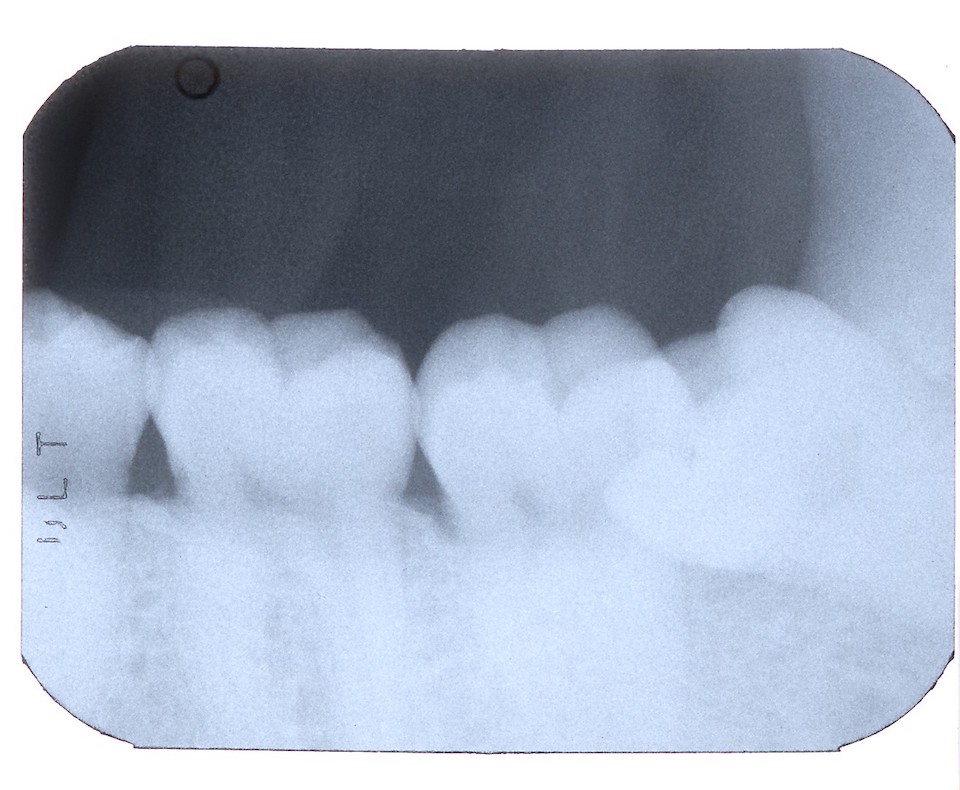

他院での治療のつづき

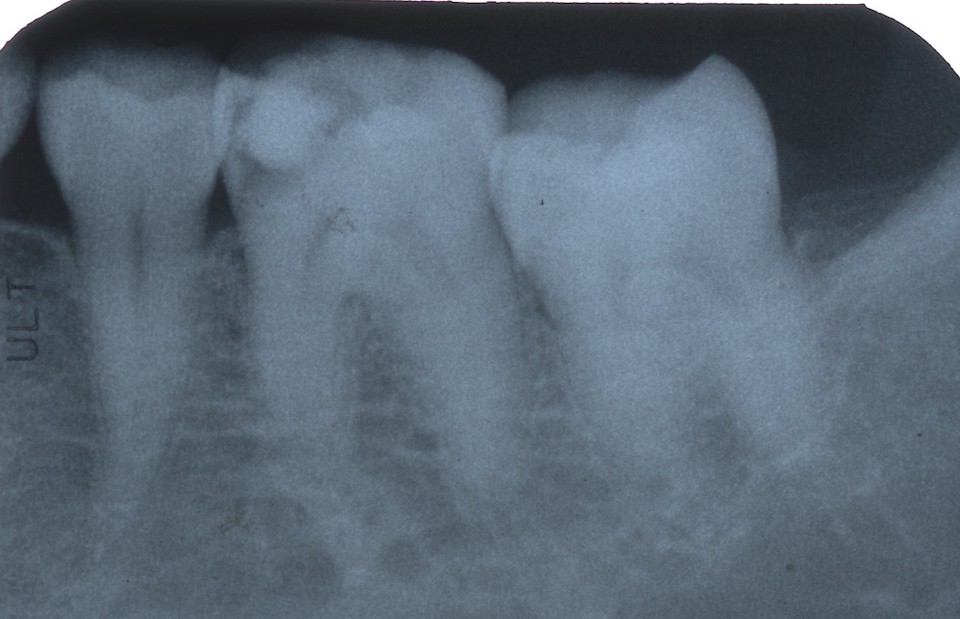

40代女性、左下6、冷水痛+、歯ぎしり等の外傷性咬合外傷性にクラックから隣接面カリエスになりやすい。虫歯の進行も速い。痛くなったのかもしれないが某自然派系の歯科医院で治療を受けたそうだが、沁みるのが取れないということで、僕がつづきをした格好になった。他院での治療というのはよく分からないことが多い。各先生毎に考え方も治療法も異なるからだ。今回はトンネリング技法で虫歯をあらかた取り、歯髄鎮静効果があるとされる亜鉛華ユージノールセメントで仮封してあった。僕はそうは思わないが。このセメントには辺縁封鎖性は無い、と言っても良いので、沁みるのは良くならない。イオンの漏洩が問題だからだ。近心隣接面は除去され、歯肉が露出していたので出血した。辺縁封鎖が上手くいかないかもしれない。その時はその時だ。こういうところも他院でのつづきが難しいところだ。途中経過の情報がないからだ。追加で接着面の軟化象牙質を除去し、いつも通りα-TCP+3MIX+CRで充填治療した。では時系列でどうぞレントゲン写真から

2025.01.29

コメント(0)

-

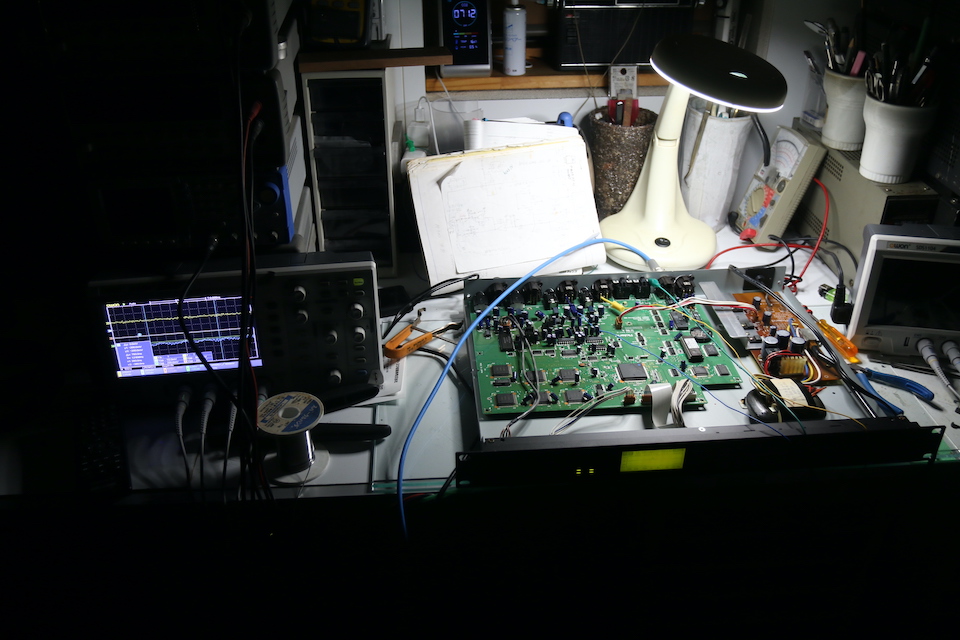

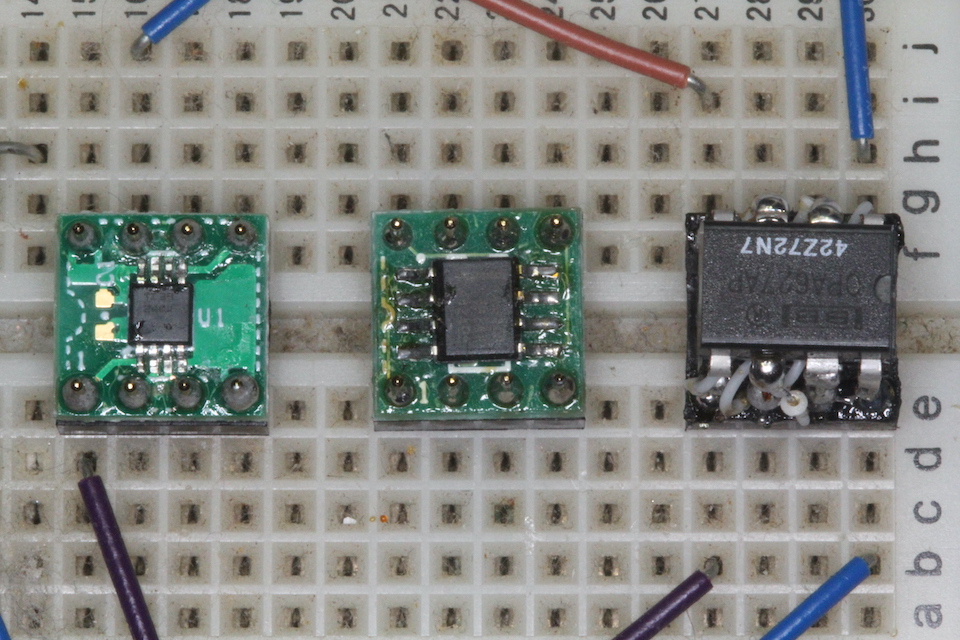

OPA2828 vs 2回路化OPA828 vs OPA627AP vs OPA627AU 試聴

Roland AP-700のIV変換用のNE5532の代わりにしようと2回路化したOPA系のOPアンプを比較試聴してみた。SONY PCM-501ESにデジタル入力を増設してをDACにした機器で試聴した。サンプル/ホールド回路のNE5532を撤去して交換比較試聴した。S/H回路は純粋アナログ回路ではないので、参考まで、です。音質の傾向はほとんど同じでブラインドでは違いは判らないほどです。どれも僅差なのだけれど、それを拡大して書いてみます。傾向としてはパッケージは大きい方が好ましいという印象だった。放熱の問題なのか?2回路化OPA627APは安定した音、分解能は良く、ダイナミックレンジは広い、ノイズ、歪み感はない。2回路化OPA627AUはOPA627APと音質傾向は同じだが、ガザガザした歪みっぽい音が聴こえる(ような気がする)。2回路化OPA828これもOPA627APと似ている音だが、歪み感はない。ただ低レベルのDレンジが狭いというかノイズフロアが上がったような印象。最初から2回路入りのOPA2828はOPA828よりさらに低レベルのDレンジは狭くなる印象で、躍動感が薄れていく

2025.01.29

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ14

70代男性、左上7、歯根破折、自発痛-口蓋根が横に折れていたので、なんとか治せないかと思って開けてみた。ところが横に折れているだけではなく縦にも折れていた。3パーツに分かれていたのだ。仕方がないので、そっ閉じしたw

2025.01.29

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ39

OUT TO LUNCH ERIC DOLPHYBlue Note ST-841631964年エリック ドリフィー36歳最晩年の録音言わずもがな超高音質レコーディングアルバム前回もそうでしたが、Blue Note の音質は特に優れているように思う。その理由はレコーディングエンジニアのRUDY VAN GELDERによるところが大きいのだろう。彼の本業は検眼医だったそうで、録音機材も録音方法も秘密にしていたとか。真似されるのが嫌だったのか、教えてもどうせできないと思ったのか。。どうすればこのような高音質の録音ができるのか、僕には分かるけれども、教えてもできやしないのも分かる。僕に似ているかもwEric Dolphy は36歳で亡くなったけれど、Rudy Van Gelder は長生きした。2016年92歳没

2025.01.27

コメント(0)

-

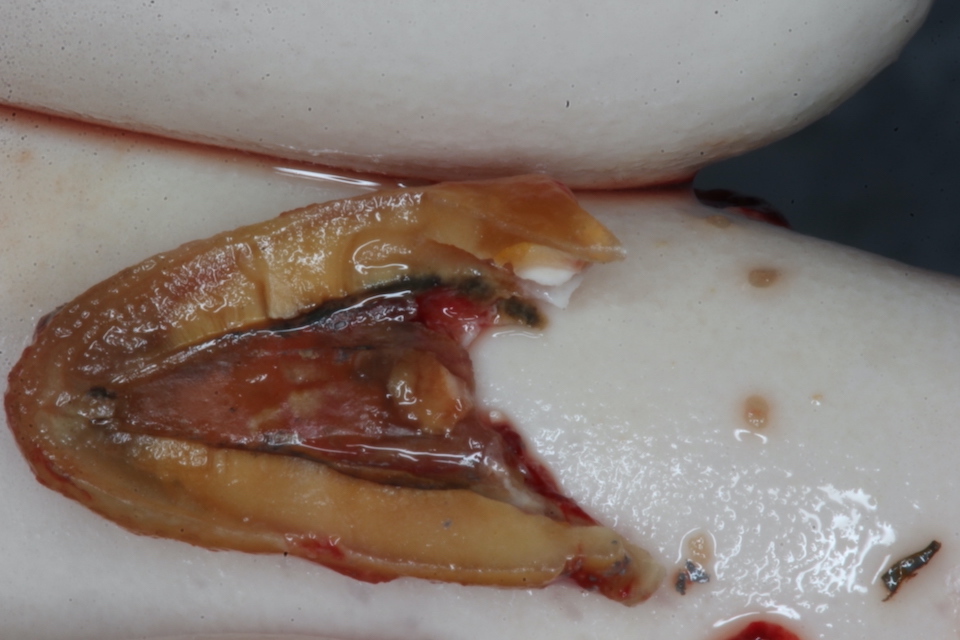

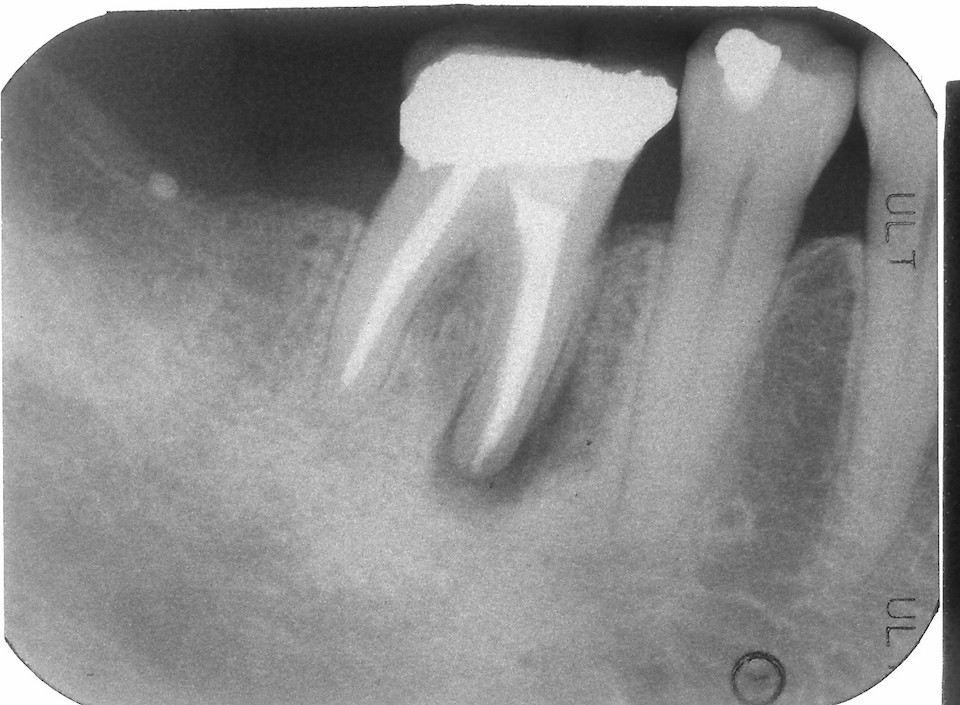

今日の抜歯再植術シリーズ32.1

70代男性、左下7、歯根破折、自発痛++前回のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501250000/今日は破折した歯根の接着面を新鮮面を出しきれいにしてスーパーボンドの筆積み法で貼り合わせポストを入れてCR併用で再建し、抜歯窩に挿入固定するだけだ。以下時系列でどうぞ根管充填材と歯質との間には隙間が存在し、細菌の代謝産物の黒色物質のFeSで覆われている。緊密な充填など絵に描いた餅にすぎない。遠心根の切断面もスーパーボンド+CRで覆っておく

2025.01.27

コメント(0)

-

実家の整理

実家を片付けるにあたって、母が陶芸の趣味があったので実家には陶器がたくさんある。半分くらいソーラーハウスに引っ越してきた。シーサーが1対あったのでソーラーハウスの南北の角に設置した来週は寒くなるというので煙突掃除もしたソーラーパネルも2枚屋上に揚げた。後2枚。色々と作業をして一日が終わってしまった。。

2025.01.26

コメント(0)

-

HS-10000(10000番)の鳴らし込み1.8(The Cape Verdean Blues)

つづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501190004/「The Cape Verdean Blues」1965年ステレオ録音。Blue Note ST-84220http://toppe2.web.fc2.com/Horace_Silver/The_Cape_Verdean_Blues.html一瞬、狭帯域感を感じるが、混濁感はない。近年の録音のように最後まで聴いても苦痛を感じない。何が違うのだろうか?

2025.01.25

コメント(2)

-

今日の抜歯再植術シリーズ32.0

70代男性、左下7、歯根破折、自発痛++年末から腫れ出して、先週は激痛で苦しんだ。数年前から炎症を繰り返していたので、クラックが入っているのは確認していたが、とうとう耐えきれなくなって、抜歯再植をすることになった。この方 10年以上前に右上7も歯根破折で抜歯再植していたので、硬いものは気を付けてはいたそうだが、またやってしまった。歯は経年劣化する。特に神経を取った歯は劣化が早く、人生の最後まで持たない。とにかく神経を取るというのはダメだ。人生50年なら問題ないが、今はそうもいくまい。外科系、閲覧注意!2025/01/20抜歯再植前2025/01/22分割途中。破折線が見えると思う再植後2025/01/22抜歯前分割途中、近心根だけを抜歯再植するつもり抜歯窩は膿瘍掻爬の後、3MIX添加生食水で洗浄しておく歯根は3つに分かれているつづく

2025.01.25

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス (Solar house) 703( PVモジュール(太陽電池パネル)増設2)

つづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501190002/屋上に担いで登らないといけないのだが、膝が痛くなった。今日は2枚で終わり。屋根に運ぶのは後4枚。2枚ずつ直列につないで3系統にして屋内に引き込む予定。

2025.01.24

コメント(0)

-

イナバの物置設置0.9

つづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501120001/コンクリート床にアンカー固定をしようとしたら、深く掘りすぎてビスが届かず難儀した。長めのビスにナットやワッシャーをかませて調節した。朝からやって、夕方にはなんとか完成beforeafter

2025.01.24

コメント(0)

-

舌癌の疑い0.0

70代男性、左側舌縁やや下部白斑、接触痛ー左側7の歯根破折で再植治療中に気が付いたのだが、再植処置中にスーパーボンドでも付着したか?と思って擦ったが取れないので、白板症というより舌癌を疑った。口腔外科に紹介状を書くつもり。最近ガンが多い。高齢化もあると思うが、なんだか異常状態だと思う。口腔ガンはこの30年で1件しかみなかったのだが、去年からすでに2件目だ。コロナワクチンの影響を疑いたくなる。拡大像

2025.01.24

コメント(2)

-

音の良いレコードシリーズ38

この時に引き続き 今日もアナログのLPレコードThe Genius of Charlie Parker #5Charlie Parker / Plays Cole Porter ヴァーヴレコード MV 2044 モノラル録音https://www.kinginternational.co.jp/genre/bn-244107チャーリー パーカー最晩年の34歳、1954年の録音だそうで、音はピーク感はあるがクリア。50〜60年代のジャズ録音に比べると80年代以降の録音は聴くに耐えない。音が混濁して平面的だ。金田式の録再機のようなシンプルなアナログシステムで録音できないものだろうか?

2025.01.23

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ24.1(外傷性う蝕>歯冠破折)

80代男性、左上7、隣接面カリエス前回は鏡像だったので、処置中もこんな感じで見えるのかと思われるかもしれませんが、そうではありません。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501130000/今日は実際にはどのように見えるのかという画像をアップしてみますので、前回の画像と見比べてみてください。CR再建はボトルシップというウィスキー瓶の中に船の模型を作る作業よりも難しいのです。瓶の注ぎ口からしか器具をアクセスできないのは同じだけれど、あらゆる角度から見ることはできません。日常的に口の中を見慣れている歯医者ほど、どうやって処置をするのか分からない作業だと思う。もちろんストリップスも使い(え)ません。

2025.01.22

コメント(2)

-

経年劣化による歯根破折(分割抜歯症例)0.1

60代女性、右下6、近心根破折https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501220000/神経を取った歯は経年劣化で通常の咬合力でも破折する。丈夫な冠を被せても歯根は折れる。60にもなったら硬いもの、弾力のある食べ物はなるべく食べないようにするしかない。外科系、閲覧注意!歯肉はかなり腫れていて排膿している。透析患者さんなので術後管理が難しいので再植して保存は見送った。破折している近心根のみの分割抜歯とする。この後は手前の5番と連結固定する予定。破折した近心根の近心半が見えると思う。止血材を入れて縫合して押さえるつづくかも

2025.01.22

コメント(0)

-

経年劣化による歯根破折(分割抜歯症例)0.0

60代女性、右下6、近心根破折数年前から腫れたりしていたので、数年前からヒビが入っていたのだと思う。神経を取った歯は死んでしまうので、経年劣化がひどい。なるべく神経は取らない方が良い。2021/06/21とうとう割れたようで年末ひどく痛んだそうだ。透析患者さんなので再植はしなかった術後の管理が難しいkらだ。近心根のみ抜歯。2025/01/14割れた前半分だけ抜けたが、後ろ半分は残っている。2025/01/21全部抜いた。実像写真は次回。

2025.01.22

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.7(CR破折、咬合性外傷)

40代女性、左上6、CR破折2次カリエス、咬合性外傷硬いものが好きらしく、このところ歯牙破折や隣接面クラックからのカリエスが目立つ。右下6も縦に破折しており、抜歯の適応となっている。できれば抜歯再植して保存してあげたいが、咬合性外傷のコントロールが付かないと長持ちしないと思う。右下6の画像、破折しているが処置は次回の予定。左上6のCRの2次カリエスの処置。普通のストリップスを使わないCR充填隣の5番の隣接面にはクラックがあり、そこから虫歯になっている

2025.01.21

コメント(0)

-

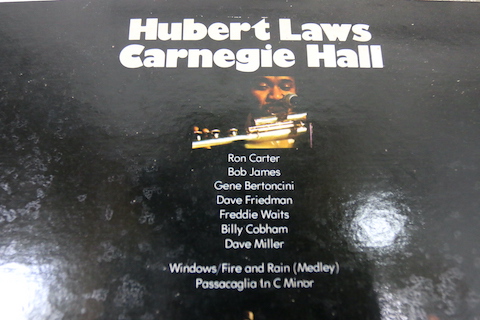

音の良いレコードシリーズ37

1973/1/12のカーネギーホールでのライブ録音高音質レコード、音の鮮度が高い。https://knrecords.com/?pid=169205131

2025.01.20

コメント(0)

-

4番抜歯だがフルブラケットにしない症例1.0

11歳女子、下顎前突かぶりもの(チンキャップ+ヘッドギア)を使って頑張ったのだけれど、下顎前凸感はどうしても残る。下顎前突は遺伝的要素が強いので、簡単には治らない。前回に引き続き、下顎の4番を抜歯して今度もブラケット無しで頑張る予定。矯正治療の便宜抜歯がどういうものか、一般の方は見る機会がないと思うのでご供覧。外科系、閲覧注意つづく

2025.01.20

コメント(0)

-

HS-10000(10000番)の鳴らし込み1.7

今日は純粋アナログで聴いている。いつものYAMAHA B-Iと自作フォノイコライザーアンプとテクニクスのレコードプレーヤーSP-10MK3とダイナベクターのトーンアームDV507とフォノカートリッジKARAT 17Dで。試聴機器は入口からDynavector Karat17D>Dynavector DV-507>Technics SL-10mk3>自作フォノイコライザー>東京光音 2CP-601 50kΩA>YAMAHA B-I>HITACHI Lo-D HS-10000試聴LPレコードはThe Genius of Charlie Parker #7CHARLIE PARKER - Jazz perennial Verve RECORDS MV 26171950年前後のモノラル録音。高域にピーク感があるが鮮度の高い音。古いアナログの音は何故か良く感じる。気の所為か?概ね80年代以降の録音は良くない。録音システムがシンプルではないのだ。利便性の代わりに失われたものが多いと思う。室温14.3度なので、KARAT 17Dはダンパーレスとは言え、こなれるまで針圧2.0gで。極小ダイアモンド・カンチレバーなので調整がシビア。取り付け角度やゴミに弱い。調整不良だと音が歪む。本体底面から盤面まで0.3mmしかない。

2025.01.19

コメント(0)

-

ギター練習0

45年前のTAKANAKA 仕様(?)の弟のギターがある。長年の仕事のし過ぎで壊れた腕のリハビリに練習してみようかと思って、ギタースタンドとミニギターアンプとヘッドフォンを購入してセットしてみた。鳴らしてみるとハム音が気になるし、ボリュームは死んでいるし。。でも気にしないことにする。

2025.01.19

コメント(0)

-

脱(耐)原発ハウス (Solar house) 702( PVモジュール(太陽電池パネル)増設1)

現状150W級のPVモジュールが30枚:15ストリング:4.5kWの太陽電池発電システムを24Vバッテリーをバッファとして自作充電コントローラで運用している。この度、PVモジュールを6枚:3ストリング:0.9kW増設することにして倉庫から引っ張り出した。高齢化で体力が落ちているので、ソーラーハウスの屋根に乗せられるかどうか心配。増設して合計5.4kWにすると20%発電量が増すことになる。曇りの日や大きな電力機器を使っている時は頼もしいが、ぴーかんに晴れて発電量が増えた時には充電コントローラの処理容量を越えてコントローラの並列制御用のMOS FETが焼損することが心配になるので、適正消費電力になるようにこまめな切り替えが必要になる。

2025.01.19

コメント(0)

-

咬合性外傷による虫歯5.1

20代男性、左上6、外傷性歯冠破折、自発痛ー3年前治療したのだが、今度は前回残しておいた自分の歯のエナメル質部分が破折した。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202204300001/最近は悪夢も見ないし、それほどストレスも溜まっていないと思うけど。。と言っていたけど、2週間ほどナイトガードをしていなかったら欠けたそうだ。かなり重症の歯ぎしり食いしばりがあるので仕方がない。元々内部の象牙質は失われていて、外側に残していたエナメル質が欠けて飛んでいった形だ。前回の画像とよく見比べて欲しい。どうやって内部の虫歯を除去してエナメル質を残すかその方法がわかるはずだ。今回はかけたエナメル質部分だけをCR修復した。内部はほとんどCRになっているCR積層法で修復している。光っている部分がCRだ。

2025.01.19

コメント(0)

-

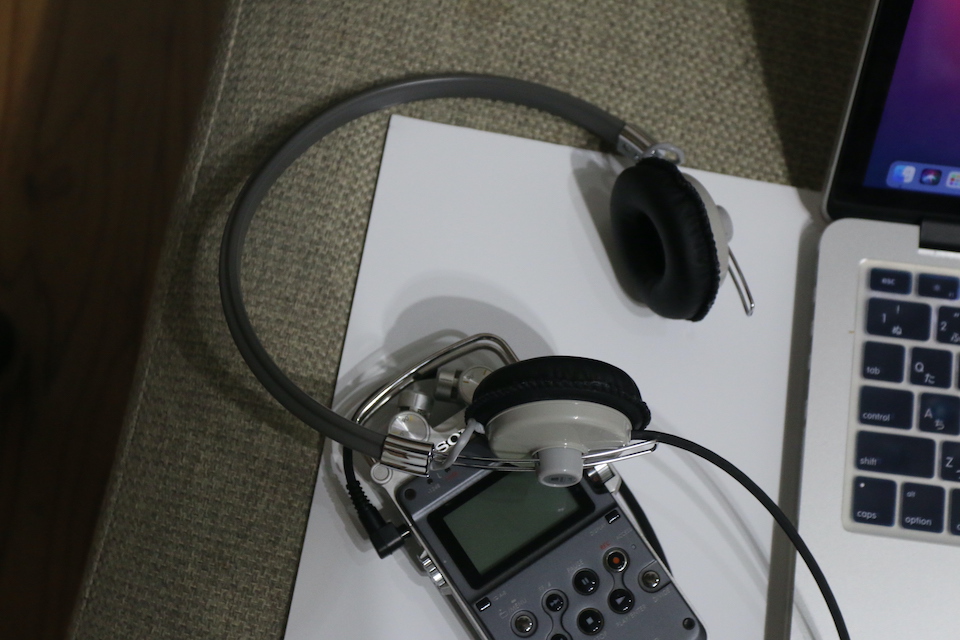

ST-90-05-H ASHIDAVOX

レトロなデザインのヘッドフォンが気になっていたのだが、ついに買ってしまった。軽くて、耳の圧迫感も少ない。生録音源で試聴してみたが音もナチュラルだった。日本製なのにそんなにお高くはない、おすすめです。

2025.01.19

コメント(0)

-

4番抜歯だがフルブラケットにしない症例0.0

11歳男子、前歯部蒼生歯列の大きさに比べて歯牙の大きさが大き過ぎて綺麗に並ばないようで、しばらく歯列拡大床装置を装着して頑張ったが諦めて抜歯することにした。この子の父も同じ歯並びだということで、取り掛かるのが1年半前からということもあり非抜歯矯正は諦めた。この手の抜歯矯正の場合はフルブラケットにするのが常識ではあるのだが、コストのこともあるし、僕も面倒ということもあり(儲からないが)、床装置だけでやってみることにした。床装置は歯列を拡大することはできても小さくすることには不向きなのだが、唇側弧線をしめていくことでできないことはない。舌側は歯列に当たらないようにあらかじめ隙間を作っておく。3ショットずつ3種類の画像をアップしてみます。2023/12/022024/08/212024/09/18下顎咬合面2023/12/022024/06/012024/09/18上顎咬合面2023/12/022024/06/012024/09/18

2025.01.18

コメント(0)

-

ヘルペス性口内炎+根尖性周囲炎というか膿瘍?1.1

40代女性、右側口蓋疱疹、左側口蓋腫脹前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501160003/今日は左側の口蓋側の腫脹の処置の話だ。特に自発痛はなくて押さえると痛いということだった。レントゲン写真では口蓋根の歯根膜腔が拡大している様に見える。何かの炎症所見だ。とりあえずインレーを除去して歯髄が生きているかどうかの確認をすることにしたセメントを除去していくと隙間があり2次カリエスになっていた。ここから歯髄に細菌感染したことも考えられる。処置中に痛みを感じない様だったので、歯髄は失活していると思われた。このままでは歯髄処置ができないのでCRで辺縁封鎖を考えて修復を始めた。ある程度修復したら髄腔を開けて内部を見てみた。少なくとも冠部歯髄は死んでいた。髄腔を開けた時に腐敗臭はしなかった。細菌感染していないのかもしれない。歯髄壊死してはいるので非細菌性の歯髄炎かもしれない。外傷性に歯髄壊死することはまま見かける。どちらにしても処置方法は同じで以下の通りだ。頬側の根管は閉じていたのでこれ以上追求しても事態は余計悪くなるだけだ。2次象牙質により根管の自然閉塞だと考える。口蓋側の根管だけが開いていたので、ここだけエンドチップで超音波洗浄する。洗浄後は3MIX+α-TCPの精製水練りでの1次根管充填3MIX+α-TCPの通常練りで2次根管充填CRでカバーして経過観察腫れが引く様なら咬合面を修復して終わるつもり

2025.01.17

コメント(0)

-

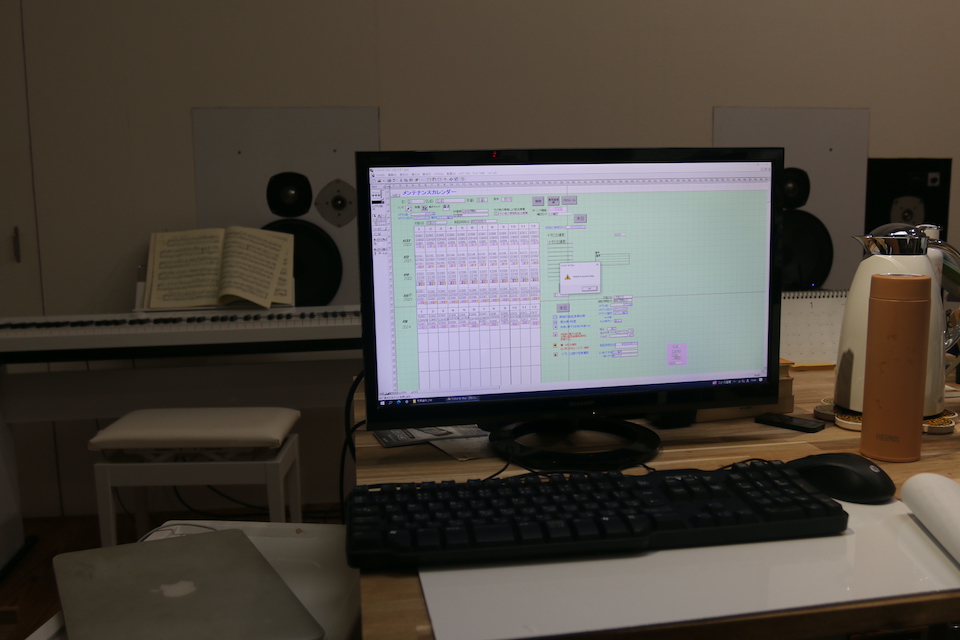

今日はお休み1.0

とはいいながら1ヶ月も放置していたサブカルテを含めた患者管理用のデータベースソフトを更新するしかなくていじっていた。ソフトは苦手だ。さっきやっていたことを忘れるから先に進まないwドナルド フェイゲンのナイトフライのSACD/CD盤を聴いていたのだが、巷で言われるほどには高音質ではない。悪くはないが所詮デジタルマルチ録音の音だ。それをわざわざアナログにして聴くほどのこともないだろう。事務仕事用のサブテーブルをレコードラックと同じ形で奥行きが違うだけのデザインで作った。キャスターを入れると材料費は1万円を越える。最近の材料の高騰は異常だ。レコードラックの足の配置をサブテーブルと同じに変えた。昨日、違いがわかりますかね?

2025.01.16

コメント(0)

-

ヘルペス性口内炎+根尖性周囲炎というか膿瘍?1.0

歯科関係の記事がこのところなかったので、久しぶりにアップ。実は血糖値を常時モニターしていると仕事モードになると結構血が爆上がりする。何も食べなくてもだ。ということで本業関連の記事は控えることにしようと思っている。40代女性、右側口蓋疱疹、左側口蓋腫脹右側右側は帯状疱疹だか単純ヘルペスだか分からないが、数日前からチリチリとした痛みが続いているらしい。坑ウイルス薬(バラシクロビル500mg)を2T×5days処方したら1週間後には治っていた。薬で治るとかちょろい。。最近は薬が進歩していて怖いほどだ。いつ効かなくなるかとか、供給が止まるとか、それが怖い。左側左上6の口蓋側が腫れている。これは細菌感染か何かの様に見える。浮腫の様にも見えるのでアレルギー性の要素もあるのかもしれない。これは薬で簡単に治ることはない。次回はその処置の話の予定。

2025.01.16

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ36

Nightfly Donald Fagen 1982年の32chデジタル録音で当時の録音としてはダイレクトカット盤ほどではないが音は良いと思う。定番中の定番でどこかで聴いたことがある方も多いだろう。SACD/CDハイブリッド盤も聴いてみたが、こちらで十分かもしれない。音質は同じだと思う。ただ試聴CDプレーヤーは自作/改造品なので、無改造の CDプレーヤーとアナログレコードを聴き比べたら、アナログの方が高音質に感じると思う。これは市販の高級機ですら音質の追求が甘いと思うからだ。

2025.01.16

コメント(0)

-

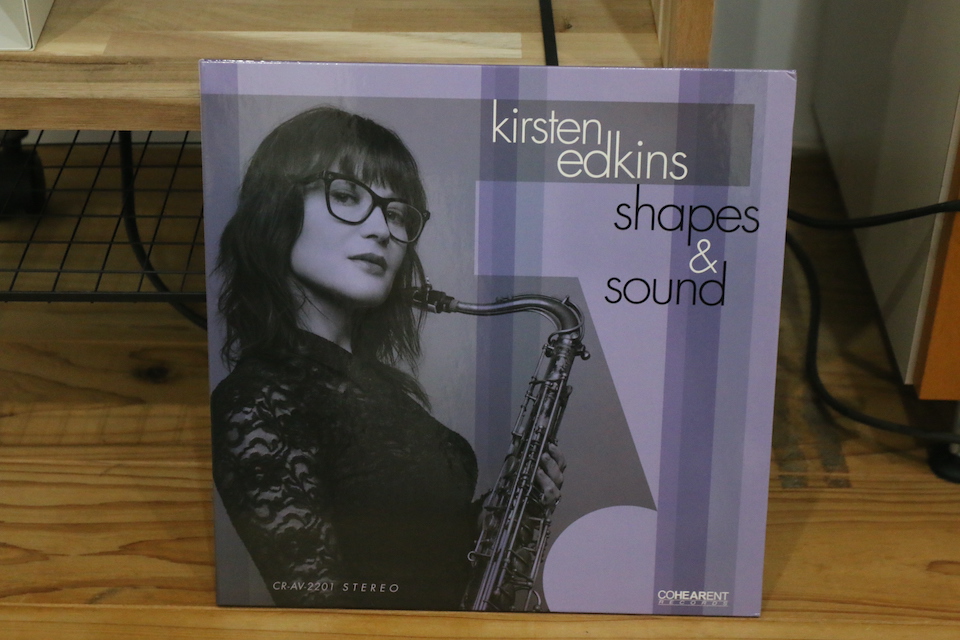

音の良いレコードシリーズ35

Kirsten Edkins – Shapes & Sound純粋アナログシステム2が始動したので新規購入したLPレコードを聴いてみたのだが、音は良いのだが、製作過程に問題があるように思えた。このレコードはスタンパーからレコード盤を剥がすときにまだ柔らかかったのか、めくれ変形があった。まあ、音が聴けないことはないと思うが。一度廃れたLPレコード量産を復興させるのは簡単ではないのだろう。音は良い。おすすめだと思う。2023年リリースでオールアナログ/オール真空管録音というのが売りのようだ。お値段はそこそこするが、オーディオの未来は明るいかもしれない。AAA 180-gram vinyl releaseDebut album recorded for launch of new record label by award-winning mastering engineer Kevin Gray!Recorded all-analog/all-tube at Gray's new studio, Cohearent Recording

2025.01.16

コメント(0)

-

HS-5000と自作6C33C-BアンプとExclusiveP3aとDynavector Karat17D

前回作ったレコードラック兼レコードプレーヤー台にExclusiveP3aを設置して自作のMCカートリッジ用フォノイコライザーを純粋アナログシステムで聴けるようにした。なかなか音が良かった。

2025.01.16

コメント(0)

-

若い子の歯科治療シリーズ1.6(転んで欠けた、、)

8歳女子、左上1、切縁破折、沁みる。。歯並びがなんとなく悪いので、矯正管理をしているのだが、転んで歯が欠けたということで急遽来院。沁みるということは象牙質が露出しているということ。近心隣接面にもクラックがある。まだ若いのにこれから虫歯やもっと深刻な歯牙破折になることが懸念される。歯根のもっと深いところにクラックが入っていなければ良いのだが。とりあえずCRで欠損部位を修復して経過観察。クラウン装着など、これ以上のことはするべきではない。beforeafter

2025.01.14

コメント(0)

-

70年代シリーズ122

70年代は僕の子供の頃で、ラジカセやオーディオ機器に憧れていた時代だった。今考えても良い時代だったと思う。エネルギー消費量も今の半分だったが、資源エネルギーの減耗の時代を迎えて、今後そうならざるを得ないとは思うが、心配することはないだろう。年末に作ったラックの余りスペースに70年代を中心に当時の機器を展示してみた。上段左からYAMAHA UC-I(1974年頃、YAMAHA B-Iのスピーカー切り替え、メーター専用アダプター)SONY CF-1050(1971年頃発売ラジカセ)SONY CF-1300(1970年頃、極初期ラジカセ)SONY 4-203(これは60年代、前回の東京オリンピックの年の1964年製のマイクロテレビ)中段左からSONY MS-3300(1970年、マトリックスサウンドFM/AMラジオ)SONY TC-2850SD(1973年、初代ドルビーノイズリダクションシステム付きカセットデンスケ)下段左からSONY R-7MB(オープンテープの空リール)床上左から、前回ご紹介したSONY ST-5070(FM/AMチューナー)SONY TA-1070(プリメインアンプ)SONY TC-3250(カセットデッキ)2

2025.01.14

コメント(0)

-

LPレコードラック製作

アナログのLPレコードを本格的に聴けるようにしようと思ってLPレコードラック兼アナログプレーヤー台を作った。既製品を探してもなかなか適当なものがないのでDIYで。いつものアカシア集成材をホムセンでカットしてもらって組み立てただけだが、木材の値上がりが激しい。20〜25%値上がりしているように感じた。t20mm×1820mm×500mmのアカシア集成材と足4本で税込1万円弱。

2025.01.13

コメント(0)

-

70年代シリーズ121(SONY Listen シリーズ)

この時の写真に使われている機器で、憧れの音楽生活ですwhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201507250001/1975年頃の製品SONY TA-1070、ST-5070、TC-3250SD

2025.01.13

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ24(外傷性う蝕>歯冠破折)

80代男性、左上7、自発痛ー、咬合性外傷80代にしては歯牙は良く保存されている。それは神経を取って被せるなどのいわゆる歯科治療がなされていないからだ。日本人の口腔内が銀歯(これからは安物のCAD/CAMハイブリッド冠)だらけなのは保険診療では世界標準のざっと1/10の価格なので、患者も言われるがまま、歯科医師も削りまくることが当たり前の業務、そうしないと食べていけないと思い込んでいるからだ。予防しようとか誰も深刻には考えていない。80年以上も生きていると歯牙も劣化し疲労が蓄積していき、クラックから隣接面カリエスができ、突然割れる。この奥歯の治療のCR充填治療は直視できず、ストリップスも使えず、技術的に難しいので、一般には神経を取って被せる、よくてインレーを型取りして装着するということになるのだが、何度も通って苦労する割には持たない。あっさり破折して抜歯になるのがオチだ。僕はCR充填で再建するので構造体としての歯牙の形態をいじらないので、比較的よく持つ。治療中削るときは痛くなかったが、写真を撮る時が痛かったとか。そっちか?。。一回で終わるんだから、許して欲しいwでは時系列でどうぞ

2025.01.13

コメント(2)

-

イナバの物置設置0.8

2台では足りないようなので、3台目を増設することにした。クソ寒い中、水糸を貼って基礎のコンクリート板をモルタルで調整しながら水平に設置した。腰が痛うなってしもうたわい。

2025.01.12

コメント(0)

-

若い子の歯科治療シリーズ1.54(咬合面う蝕のメカニズム)

まだつづく、これでこの子は最後https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501110000/14歳女子、左下7、咬合面う蝕、外傷性咬合(開口)まだ萌えてきて2年ほどしか経っていないのに、すでに虫歯!とお母さんも嘆いている。急速進行型の虫歯ではある。唾液検査の結果では唾液の量は少なく、pHは酸性に傾いている、ミュータンス菌の量は多い、とカリエスリスクは高め。寝る前は重そう歯磨きはしているということだったのだが、それくらいでは間に合わないのだろう。この手の虫歯を「フッ素爆発」とフッ素反対派の方は言っているが、そういう問題ではない。電気化学説では単なる象牙質とエナメル質のイオン化傾向の違いによる異種金属接触腐食だ。異種金属接触腐食は酸性環境で起こりやすい。特に歯質は水素イオンの伝導性を持つのでこれが起こりやすい。また開口でこの奥歯しか咬合していないので、機械的なストレスも多い。カリエスリスクはどうしても高くなってしまう。虫歯の進行を抑えるには、いつも口腔内を重そうでアルカリ性にして、咬合性外傷をコントロールするしかない。時系列でアップしてみます。ある程度元の形を留めている軟化象牙質はα-TCPがあると再結晶するのでその部分は残している中心窩には尖っている上顎の口蓋近心咬頭が強く当たるので、咬合調整時には上顎のその咬頭も少し丸く調整した。

2025.01.12

コメント(0)

-

若い子の歯科治療シリーズ1.53

つづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501100000/現在14歳女子、左下6、CR接着剥がれ、咬合性外傷3年経って、漏洩がありそうなのでCRを除去して内部を見てみた。α-TCPは略溶けてしまっていた。溶けてしまうまでは歯質を守ってくれる。これを電気化学ではカソード防食という。つまり虫歯とは金属の錆などと同じ電気化学的な腐食なのだ。α-TCPはほとんど残っていない。隙間が空くと虫歯が進行するが、先にα-TCPが溶けて歯質を守ってくれる。軟化象牙質もあまり残っていないが、綺麗にしようなどと思わなくてもよい。3MIX+α-TCPで覆罩CR充填2回法、1回目で辺縁の段差がないように仕上げて、2回目以降で副溝などを付与する

2025.01.11

コメント(0)

-

若い子の歯科治療シリーズ1.52

前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202412240000/当時11歳女子、左下6、自発痛-、咬合性外傷小さい頃からテニスをやっていて食いしばり癖がある。しかも開口系の噛み合わせで、大臼歯部に咬合ストレスが集中する。虫歯自体は典型的な象牙質とエンメル質のイオン化傾向の差による異種金属接触腐食によるものだ。3年後のこの歯がどうなったか次回アップすることにする。穴の入り口は狭いが内部の象牙質が溶けてしまって、柔らかい軟化象牙質と呼ばれる状態になっている。軟化象牙質を全部取ると露髄するので、このまま3MIX+α-TCPで覆罩する。これが3年後どうなっているか次回にアップ予定。軟化象牙質を少しでも残すと虫歯は再発すると言われているが、それは誤りだ。辺縁漏洩がなければ虫歯は再発しない。インレーやクラウンなどのセメント合着系の修復物は漏洩しやすいので、結果的に虫歯が再発しているだけのことなのだが、歯科業界ではまだこの事実に気がついていない。つづく

2025.01.10

コメント(2)

-

歯冠破折+自然脱落(超高齢化の現実)

90代男性、右下4、歯冠破折、右下5、自然脱落閲覧注意!、、高齢化すると(元々なのだが)歯磨きもしないし、できない、あまり痛みも感じない。年末くらいからなんかヘン、、食事がしにくい、ということでいらっしゃった。こういうのが高齢者の実態かもしれない。問題が起こったときにしかいらっしゃらないので口腔管理もできない。今度問題が起こったら、歯科ではない、肺炎や敗血症で亡くなるかもしれない。こちらも応急処置しかできない。歯冠が折れた歯根面はCRで覆って、抜けた歯の穴は膿瘍掻爬して縫合、投薬。クラスプ(バネ)は型取りして、1つ前の3番にかけ直す。

2025.01.09

コメント(0)

-

半埋伏智歯の抜歯

20代女性、左下8、傾斜歯、半埋伏歯、時々痛い外科系、閲覧注意!閲覧注意は続きますね。。別に意図している訳でもないのだが。こういう歯はトラブルの原因なので若いうちに抜いておいた方が良い。手前の7番の遠心が虫歯になって一緒に抜くハメになったりする。僕も長年の仕事のやりすぎと高齢化で手が萎えてしまった。こういう力仕事は口腔外科にご紹介なのだが、それもつまらん仕事を寄越すな、、と言われそうなので自分で抜歯することにした。スライスカットを入れて、手前の7番との間に隙間を作る。こうしないと抜けないスプーン型のエレベーターで脱臼させる抜歯鉗子で揺すって骨を緩ませる少し緩んだら、抜けるように輪切りにしていく抜くときに邪魔になる部分を削る抜けました! おめでとうございます!止血剤を入れて縫合縫合といっても2針程、投薬3日。お裁縫は下手なので辛い作業。。1週間後抜糸

2025.01.08

コメント(0)

-

7番の傾斜歯の矯正治療1.0

15歳男子、右下7舌側傾斜、萌出困難今日も閲覧注意かも。。外科系この右下7番は12歳臼歯と言って12歳前後に萌え(生え)てくるのが普通なのだが、そうではない場合もある。よくあるのは近心傾斜で、1つ前の6番にひっかって出てこれない例なのだが、この症例は舌側に傾斜していて、顎骨が吸収されずに萌えてこれずに低位になっているままというものだ。電気メスで歯肉切除、歯冠の一部が見えてきた骨を破骨鉗子で被さっている骨をかじり取って除去したので、歯冠全体が見えてきた除去した骨創面がまた塞がらないようにデュラシールで仮封鎖。自力で出てこない場合はブラケット装着して、部分矯正で引っ張り出す予定つづく

2025.01.07

コメント(0)

-

口腔内作製義歯1.0

閲覧注意!、、 誰でもこうなる可能性は高いのだが、現実を見たくない人はスルーしましょう。70代女性、咬合性外傷、下顎(ホントの)即時義歯2017年のレントゲン写真8年前に抜けそうな状態でいらっしゃってなんとか8年持ったけれど、とうとう来たみたい、グラグラで痛くて噛めない、、ということで僕も潔く保存は諦めて義歯にすることにした。その場で歯根をカットしてブリッジをそのまま使って即時義歯とした。歯根をカットすると咬合位置関係が分からなくなるので、舌側(内側)にレジンで床を作ってからカットした。神経が生きている歯が左右の3番の2本あったので、カットして露髄面を3MIX+α-TCPで覆罩してCRでカバーした。また使えそうな以前直覆した左下4もカット面をCRでカバーした。生きている歯根の輪切りなど歯科医師でも見ることはないかもしれない。薄ピンク色の歯髄の断面が見えると思う。このまま直覆して歯髄を保存できることも多くの歯科医師は知らないしできるとも思っていない。α-TCPの厚み部分だけ歯髄を掘り込む3本保存しようとしたが、調整中に右下3は噛むと痛いというので抜いた。抜くというと大変そうな印象もあるが、ピンセットで引っ張るだけで抜ける程度だ。口腔内で作った義歯セットしたところ結局2本しか残っていない。骨隆起があることが外傷性咬合を物語っている。

2025.01.06

コメント(0)

-

OPA2828のDIP化 (Roland AP-700のI/V変換用)2

2次のアクティブLPFやDCカットのCとか保護のリレーとか音質劣化の原因になりそうなものをバイパスして、いざ接続も完璧、、と思って電源を入れたら、なんかヘン、発振している。なんと、、I/V変換用のICをソケットに差し忘れていた。。しおしお(これだけでDACやGICのNE5532が飛ぶとも思えないのだが。。)調べてみるとDACのPCM1702の1つの出力が10kΩでグランドに落とすと-400mVになっている。GIC型のLPFが発振している。PCM1702の在庫もない。今日は1日かかってAP-700を1台壊しただけ。。しおしおただ、収穫はあった。プチプチノイズの原因はICの丸ピンの汚れだった。ピンの汚れを取ってソケットに差し直したらノイズは治った。一体なんだったのか。。しおしお

2025.01.05

コメント(0)

-

今日の充填治療56(メタルインレー脱離)

40代男性、左下7、メタルインレー脱離お正月前に脱離したそうで、奥さんに息子さんのために渡していたルミコン(仮セメント)を詰めてもらったそうだ。近未来では少子高齢化で患者は増えるが人手が足らず、このようなセメントで自分で応急処置をせざるを得ない事態になるだろう。いつも通りの充填なのでコメントは省略します、時系列でどうぞ

2025.01.04

コメント(0)

-

OPA2828のDIP化 (Roland AP-700のI/V変換用)

Roland AP-700のI/V変換に使われているNE5532をOPA627APの2段重ねで2個入り化したものに交換しようと作っていたのだが、これで手持ち在庫は払底してしまった。生産中止になったOPA627の次世代品と言われているOPA828は以前切り替え試聴したのだが概ね代替可能という結果だった。そのOPA828の2個入りパッケージOPA2828を取り寄せてみたので(OPA627AP×2に比べるとかなり安いが無茶小さい)、DIP化してみた。左端のOPA2828はSSOPなのでピンピッチは0.65mmしかない。濡れの良くない鉛なしのハンダではかなり難しい。手作業しかできない人間にとっては小さ過ぎるがこれしか入手できない。機械実装しか考えていないのだろう。中央はOPA828の両面ハンダ付けDIP化品、SOPでピッチは1.27mm、これくらいまではなんとかハンダ付けはできる。右端はOPA627AP×2を2階建てDIP化したもの。DIPのピンピッチは2.54mmなので手配線は楽勝でできる。

2025.01.04

コメント(0)

全54件 (54件中 1-50件目)

-

-

- 闘病日記

- 橈骨遠位端骨折 尺骨茎状突起骨折 …

- (2025-11-14 10:22:39)

-

-

-

- 今日の体重

- 2025/11/14(金)・=世界糖尿病デー…

- (2025-11-14 12:00:00)

-

-

-

- 医師による催眠療法

- 同じ悩みを繰り返す理由──潜在意識が…

- (2025-11-14 08:14:50)

-