2025年11月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

今日の抜歯再植術シリーズ39.0

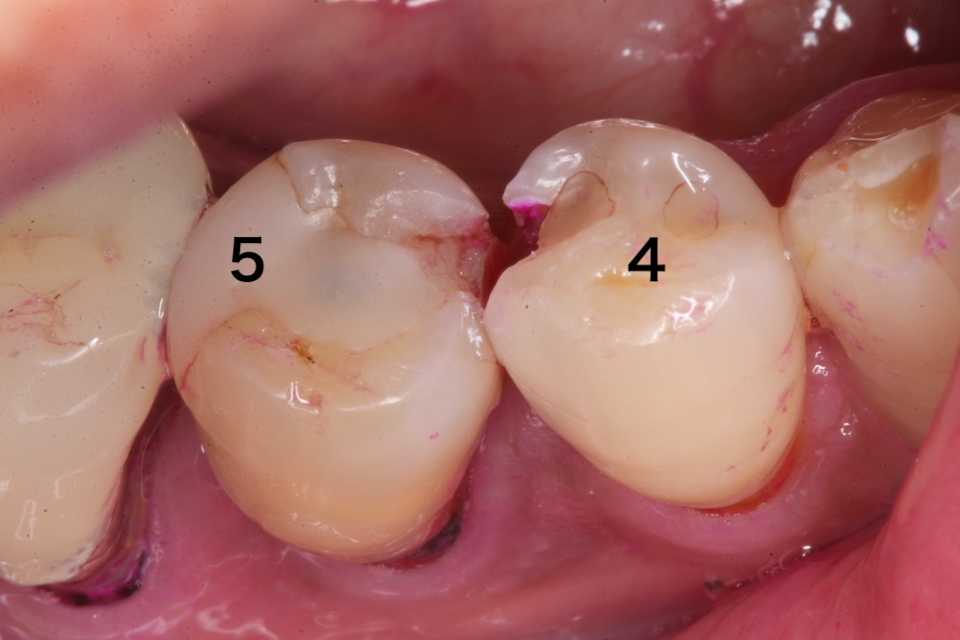

40代男性、右上5、歯根破折この方仕事中も歯を食いしばって頑張っておられる。で破折してしまった。右上6も破折しているのだが、今回は接着で誤魔化した。今日は抜いて抜歯窩の膿瘍掻爬洗浄まででは時系列でどうぞまずはレントゲン写真でのbefore/after からbeforeafter根管充填材には隙間がある。黒い物質は硫酸塩還元細菌が出す硫化鉄。ここには細菌が侵入していたことを示している。つづく40代男性、右上5、歯根破折この方仕事中も歯を食いしばって頑張っておられる。で破折してしまった。右上6も破折しているのだが、今回は接着で誤魔化した。今日は抜いて抜歯窩の膿瘍掻爬洗浄まででは時系列でどうぞまずはレントゲン写真でのbefore/after からbeforeafter鋭匙ピンセットで膿瘍を摘み出す。つまみだしたら、3MIX添加の生食水シリンジで洗浄消毒する抜いた破折歯根片を合わせてみた。根管充填材には隙間がある。黒い物質は硫酸塩還元細菌が出す硫化鉄。ここには細菌が侵入していたことを示している。つづく

2025.11.13

コメント(0)

-

試作スピーカー31.8(マニュアルコントローラーの固定)

X軸、Y軸、Z軸のコントローラーが3つもゴロゴロしていると操作時に目を逸らして探さないといけなかったり、リード線がキレたりするので、Y軸上に固定した。ちょっとは使いやすくなったか。それにしてもひどい。お中華製ばかり。国産はアルミ板とリニアシャフトとリニアブッシュだけ。。円/元為替レートが購買力平価比で6倍も安いのを放置しているからだ。なかなか調子がいい。早く作ればよかった。

2025.11.13

コメント(0)

-

残根上のCR(ダイレクトボンディング)8

80代男性、左上3、CK脱離幸い歯根が破折していなかったので、遠くの方ということもあり口腔内で歯冠を作ることにした。また後ろの4番は歯根破折か何かでフィステルがあり、手前側の2番の遠心のCR下には虫歯が見えるので、再治療前提ではある。では時系列でどうぞ左上4にはフィステルがあるのがイヤだな〜。高齢だし行けるところまで行くしかないか〜幸い歯根は折れていない。横方向にクラックが見えるが。取れたCKには折れた歯根の一部が部が付いて来ている。きれいにしてディンプル(窪み)を付けてCR(ダイレクトボンディング)の食い付きを良くする。α-TCPで根管充填CR(ダイレクトボンディング)を築成していく。3ヶ月後の来院日維持溝を形成する。CRで歯冠を築成していく。築成だけで歯冠を作ることができる。型取り(スキャニング)して口腔外で作らなくてもその場でも作れる。CR(ダイレクトボンディング)は経費が材料費だけなので、このテクニックを身に付ければこれからの厳しい歯科業界を楽に生きていくことができると思う。裏面

2025.11.12

コメント(0)

-

α-TCPがないとできない症例2

40代女性、右上7、インレー2次カリエスご飯を食べた時に外れたそうだが、だいぶ前から外れかかっていたようだ。内部の覆罩セメントの下はひどい虫歯だった。これでも神経はあるので、少しは知覚がある。軟化象牙質(虫歯)はα-TCPで再硬化するので、執拗に露髄してまでも全部取る必要はない。少し弾力を感じるくらいなら残しても大丈夫だ。通常は神経を取ってクラウンを被せるしかないような症例でもCR(ダイレクトボンディング)で修復可能だ。では時系列でどうぞペラペラのエナメル質しか残っていないが修復は可能だ。外傷性咬合の持ち主にはツライものがあるが。3MIX+α-TCPで全ての軟化象牙質を覆う必要もない。α-TCPは歯質内を泳動して硬化するようだ。1次CR、フニシングラインを過不足なく覆う。この過程が漏洩を防ぐために重要だ。

2025.11.11

コメント(0)

-

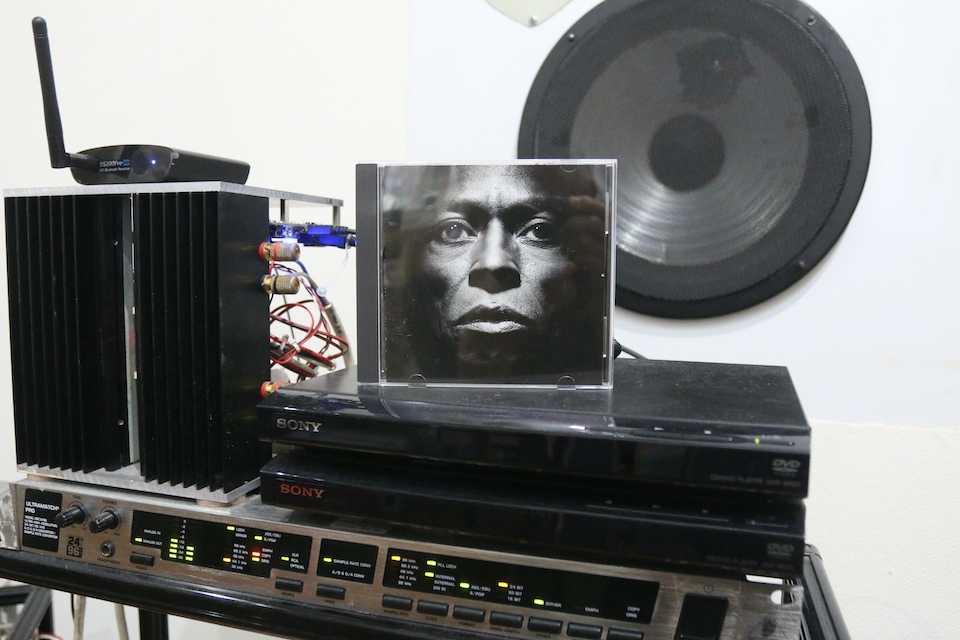

音の良いレコードシリーズ58(マイルス・デイヴィス TUTU)

今日はHS-400+LM3886マルチチャンネル+miniDSPの定電圧ドライブで聴いています。1986年の録音にしては(?)音が良いです。WARNER RECORDS WPCR29203

2025.11.10

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ1.42

楽天ブログの不具合が治ったっぽい。よかった。50代女性、左下7、頬側歯茎部カリエス異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が大きい方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。ハイドロキシアパタイト(歯質の主成分)は水素イオン(プロトン)を伝導するということはセラミックス分野の研究者の間ではよく知られている。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。この症例ではエナメル質と象牙質の境目が虫歯になっており、象牙質が虫歯になっている。エナメル質より象牙質の方がイオン化傾向が高いというのと、ほっぺに隠れるところで酸素濃度が歯の他の部分よりも低いということにより電位差が生じる。これを酸素濃度差電池という。いずれにしろ虫歯は細菌感染症ではなくハイドロキシアパタイトの電気化学的な腐食現象だ。では時系列でbeforeon the wayafter

2025.11.10

コメント(0)

-

楽天ブログ不具合のため一時的に引っ越します。

https://mabo400.hatenablog.com/

2025.11.09

コメント(0)

-

前歯の欠けのCR(ダイレクトボンディング)で修正

40代女性、右上1、咬合性切縁破折前歯の先端はCRではつい硬いものを噛むと欠けやすいのだが、これが最も歯には優しい。見かけもよくしてね、ということで切縁の長さを揃えた。beforeafter

2025.11.09

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR(ダイレクトボンディング)8.5

楽天ブログに不具合が発生しているようです。反応が遅く、更新が遅れそうです。。50代女性、右下6、CR(ダイレクトボンディング)再治療昔からCR(ダイレクトボンディング)は前歯部限定の処置で奥歯には向いていないとされてきた。その理由は、CR、ボンディング材の素材の物性が咬合力に耐えられず、摩耗、咬耗、脱離しやすいということだった。しかし、材料の改良によりその辺りの問題はほぼ払拭されたと言っても良いだろう。1番の問題は奥歯のCR(ダイレクトボンディング)の手技が技術的に難しいので歯科医師なら誰でもできるというわけではなかった。このところの歯科用合金の高騰(露ウ戦争以後約4倍の高値、パラジウムの輸入先が主にロシアだったことによる)により保険診療では持ち出しになっています。またCAD/CAMレジン冠が保険導入されたとは言え、保険点数は低く、経費を除くと歯科医院の技術料はほとんど残りません。元々日本の歯科の保険診療報酬は60年近く据え置かれていて、薄利多売(削りまくり、被せまくり)を強いられてきたというところに、最近の資源エネルギー不足、極端な円安による物価高が追い討ちをかけているという構図です。このことは従来の削って型取りして被せるという一連の診療体系が経済的な側面から危機に瀕していることで、僕も15年以上前からこの診療体系から逃れる努力をしてきました。それがCR(ダイレクトボンディング)による臼歯部の修復や、値上がりしつつあるとは言えまだやすい銀合金(パラジウムの1/10の価格)に耐摩耗性を増すためのハイブリッドレジンによる咬合面仕上げを試行錯誤してきました。多分、国は保険歯科医療を崩壊させ、歯科医療を保険から外そうと考えているのでしょう。ここまで赤字経営を強いられると歯医者にもいっそ保険診療をやめてくれといい出す輩も出てきている。日本の歯科医療は世界的には1/10以下の負担で診療を受けられる社会主義的な診療報酬体系だったのですが、これが壊れると一般の患者が1番困るということになります。なぜなら、安いが上に削り散らされて、被せものの耐用年数が過ぎ、これからの高齢者の口腔内は悲惨なことになり、歯科治療費は爆上がりになり、歯科医療が受けられなくなる。で、今日はCR(ダイレクトボンディング)の再治療です。数年前にメタルインレー脱離でCR(ダイレクトボンディング)で修復したが、外傷性咬合があるので、数年後には破折している。部分的な修理も可能なCR(ダイレクトボンディング)はこれからの日本の歯科治療には必須のテクニックになるだろう。CR(ダイレクトボンディング)は金属よりも安価で、外注技工料も必要なく、スキャナー、高価なCAD/CAMマシーンも導入する必要もなく、その場で終わる。歯医者も患者もウインウインだ。では時系列でどうぞよく見ると遠心にクラックが見えますね。。

2025.11.07

コメント(0)

-

差し歯の末路1

60代男性、右下4、CK脱離、残根ご飯を食べていたら取れた、ということだったが、だいぶ前から2次カリエスで緩んでいたものと思われ、内部は黒い硫化鉄で覆われていたのでひどくはないが虫歯になっていた。通常、残根の場合、歯根内部が虫歯でまたポストを作ることができず(やたらポストにこだわっている)再治療は難しいので抜歯となる。しかし一々抜いていたのでは、こちらは入れ歯を作ったり修理したり面倒だし、患者も悲しい。でも再建する方法はある。虫歯の再硬化を狙って3MIX+α-TCPで根管充填、CRコア+ピンレッジで密閉し、型取り。流石に遊離端(端っこ)なので前の3番と連結固定を図る必要があるが、もう一度自分の歯で噛めるようになる。ピンレッジはCAD/CAM(機械)で作ることはできない。では時系列でどうぞピンレッジ+CRコア技工室作業口腔内セット

2025.11.05

コメント(0)

-

パッチン義歯2.1(削らないブリッジ)

40代男性、右上6欠損この時のつづきというか、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202207210000/義歯を作っても装着をサボっていてハマらなくなった。これで2度目。コロナでしばらく寝込んでいたとか言い訳をしていたのだが、義歯は無理と判断して、口腔内でブリッジを作った。歯をこれ以上削りたくない、、とか騒いでいるので、削っていない。スーパーボンドとCRだけで口腔内で作っている。補強線は入れている。beforeafter)

2025.11.04

コメント(0)

-

α-TCP 1.2(ファーネスの改造0.5:ヒーター断線、、2)

ポーセレンファーネスの切れた電熱線(ヒーター)はたぶんカンタル線だと思う。ここに修理を依頼するかな。。https://ouji-heater.sakura.ne.jp/heating-wire-processing.htmlで、分解してみた。電熱線(ヒーター)が断線しているところが1箇所、断線しそうなところが2箇所あった。細くなっているので、その部分の抵抗値が増し、発熱が大きくなり断線するのだろう。アルゴンアークで溶接できるか?電熱線を曲げて接触させた。この部分をTIGで自家溶接したい。サンドブラストして溶着面をきれいにした。この状態で20Ωの導通がある。

2025.11.04

コメント(0)

-

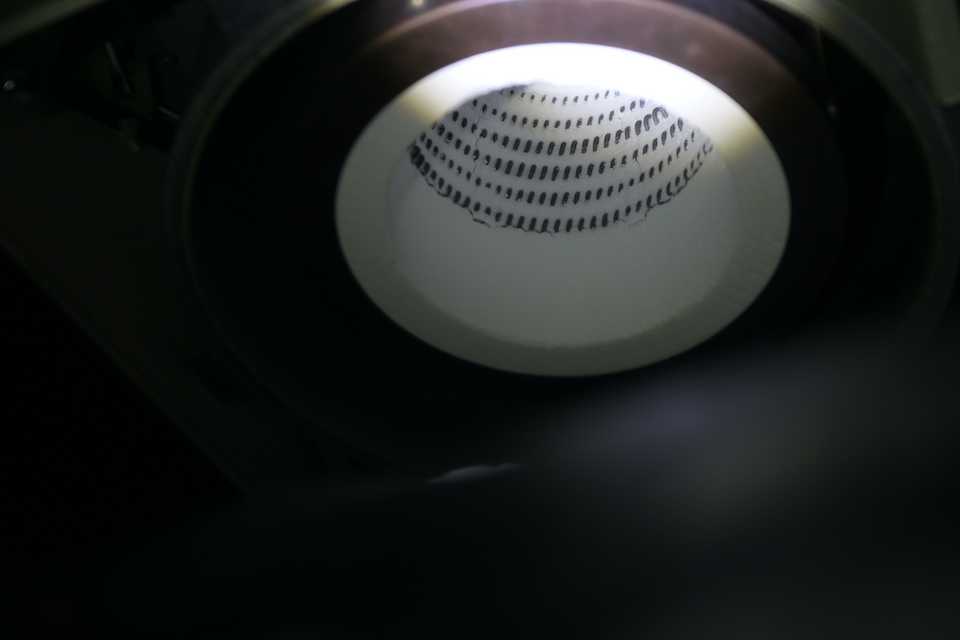

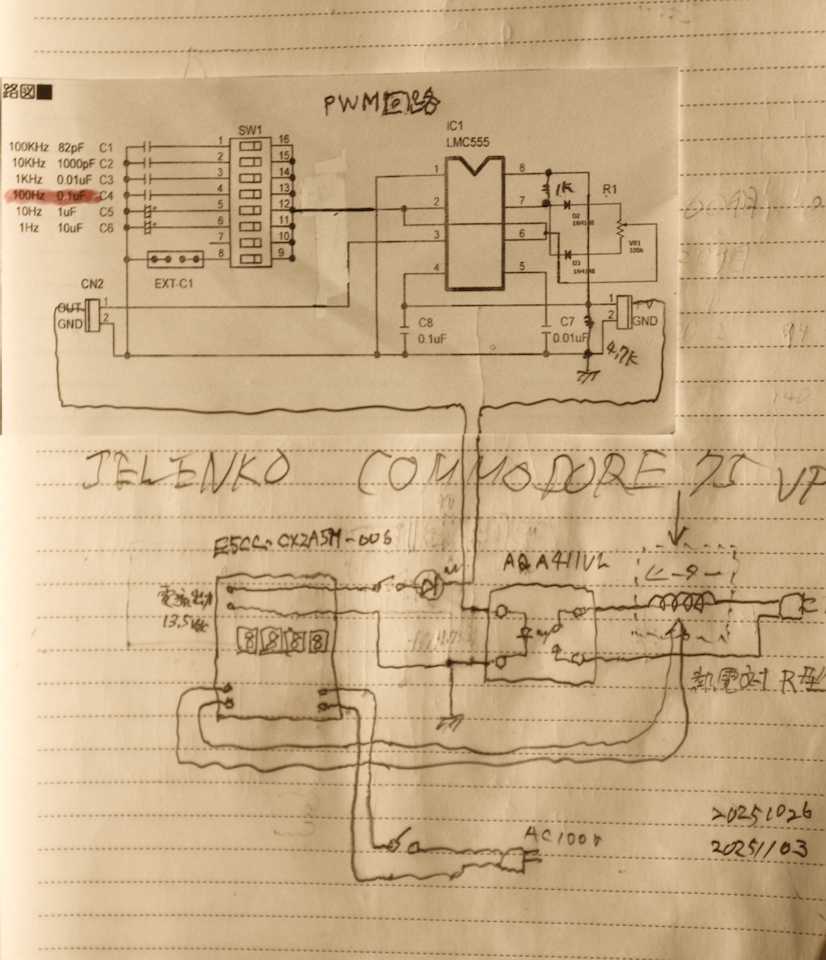

α-TCP 1.1(ファーネスの改造0.5:ヒーター断線、、1)

懸念していたとおり、900℃付近で断線してしまった。やはりAC100Vに直結していたので温度上昇が速すぎたのだと思う。めんどくさがらずにPWM制御にすればよかった。。PWM回路はステッピングモーター駆動用に使っていた秋月電子のLMC555の発振器キットを改造して作った。これをオムロンの温度制御器とパナソニックのSSR(AQA411VL)の間に入れるだけ。約120Hzで発振していたので非同期でそのまま使った。もう少し高い周波数でスイッチングさせた方が綺麗に制御できるとは思うのだが、SSRの入力信号の周波数に関する情報が入手できなかったので、このまま行こうかと思う。実験してみれば分かると思うが。全回路図電球の明るさを制御してみた1番暗い、絞り切ったところだんだん明るくなってこれが半分の電力どんどん明るくなるもう眩しくて目がやられるこれが最大気になったので周波数を変えて実験してみた。電球に掛かる電圧を見ている。AC100Vは280Vp-pになる。SSRは高いスイッチング周波数も受け付けるようだ。60Hzだと不連続半波整流波形で、ヒーターに優しくなさそうだったので、パス。1200Hzも1波抜かしの半波整流になる。また小さい領域にするとパルスが細すぎて制御できない、全OFFになるのでパス。で結局120Hzスイッチングに落ち着いた。絞り切ったところから。絞り切ると60Hz(商用電源周波数)は半波しかひっかからない。トーンバースト波の方がヒーターに優しそう(?)MAX

2025.11.03

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR(ダイレクトボンディングによる実際の手技)8.4

40代男性、右下45、隣接面カリエス、自発痛-、外傷性咬合この方、歯ぎしり等の外傷性咬合があるように見えるが、ご本人は危機感が乏しいようで、ナイトガードも忘れているそうです。外傷性に隣接面や歯茎部に微小クラックが入り虫歯になる。砂糖クリーム入りコーヒー等の頻回摂取等があれば隣接面カリエスは急速進行してしまう。『CR(コンポジットレジン)』では検索に引っかからないそうなので、今日から『ダイレクトボンディング』という検索ワードを付けることにしました。ま、同じことです。長いから嫌なんだけれど。右下5の遠心のCRはコロナ騒ぎが始まる前の2019年の処置で、6年以上経過しているのですが、摩耗することもなく、2次カリエスになることもなく良好に経過していることがわかります。最近のCRやボンディング材の性能は十分ですので、外傷性咬合があっても問題なく長期使用にも耐えることがわかると思う。今日は処置上の具体的な手技に関してもコメントしておきます。ここも参照してください。では時系列でどうぞ歯髄に近い部分には軟化象牙質があるが、露髄するまで除去する必要はない。虫歯は細菌感染症ではなく金属腐食と同じハイドロキシアパタイトの電気的腐食で、α-TCPで軟化象牙質は再硬化するからだ。2次象牙質が見えている(色の濃い部分)。窩洞の周辺部だけは幅1mm以上新鮮歯質を確保しないとボンディング材の性能を生かせない。それより内側は軟化象牙質があってもα-TCPで再硬化する。α-TCPで完全に覆う必要もない。α-TCPは軟化象牙質中を泳動して行きながらハイドロキシアパタイトに変化するようだ。要するに虫歯は治る。外傷性咬合が長年続いているので、2次象牙質が分厚くなって切削時に痛みを感じない。麻酔は使わず、軟化象牙質は痛みを感じないが、健全象牙質は痛みを感じることを利用して、どこまで削除して良いか判断するのだが、痛みを感じないと逆にどこまで削って良いか判断が難しい。一々スプーンエキスカベータで触りながらの処置なので時間がかかる。3MIX+α-TCP1次CR、マージンを過不足なく覆う。フロアラブル系のCRの表面張力とぬれの間の微妙な相互作用を利用する。慣れればストリップス(マトリックス、隔壁)は不要だ。この数年ストリップスは使わなくなった。フロアラブルレジンは押し出すだけで使い、チップ先端で塗り広げようと思ってはならない。はみ出たCRは細い探針を歯面にそわせてかき上げると良い。隣接面のCRは十分狭い接触面積だとエキスカベータでこじると剥がれる。鎌型スケーラーでバリを取って、デンタルフロスも通ることを確認して、バイトを確認して終わる。

2025.11.03

コメント(0)

-

自動現像機のレストア

レントゲンのデジタル画像には何度見てもがっかりさせられる。アナログフィルムに比べると解像度がかなり落ちるのを無理やり補正しているのだろう。実際の状態とかなり違うので虫歯かどうかの正確な判別ができない。全部虫歯に見える。こんなもので診療できるとかお笑いだ。みんな文句を言わないのだろうか?デジタルというだけで正確と思い込んでいるのだろうか?どうせ削るのでどうでもいいと思っているのか?これはひどい虫歯ですね。。と患者にアッピールできるからか? ま、後者かもwジジイになると長い経験があるので、レントゲン写真がなくても見ただけでおよそどういうことになっているか分かるが、今のデジタル画像を見て臨床経験を積んでも分かるようになるのだろうか?歯科用CTとかおもちゃでしかない。このアナログフィルムの現像機のも30年経過して不調だ。とっくに製造中止というかメーカー自体が消えてしまって修理部品すら手に入らない。幸い現像液等の消耗品はまだ入手可能だ。中古を1台ゲットしておいたので、2個1で部品を交換してレストア。ゴムベルトは作らなくても、ウレタンφ2.5と3.0mmは汎用品(バンコードエンドレス)が売っているようだ。

2025.11.02

コメント(0)

-

ブリッジ脱離で2次カリエス+Perでグラグラ0.1

50代女性、左上5-7ブリッジ脱離、7番2次カリエス+Per(根尖性歯周炎)、強度の外傷性咬合前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510310000/2週間ほどして、3MIXが効いたようで動揺が止まった。そのままCRで咬合を回復してさらに1週間後、経過は良いようなのでブリッジ等を再装着する治療に取り掛かった。まず既存の5番のFCKを外してCR(ダイレクトボンディング)で歯冠修復した。CRで口腔内で歯冠修復などできるのか?と大方の歯医者は思うかもしれないが、慣れればそれほど難しくはないし、強度的にもそれほど問題はない、欠ければそこだけ修復すれば良いのだから、むしろ問題が発見しやすいと考えれば良い。クラウンはセメントが脱離していても表面からは見えないので気が付かずに内部が虫歯になってしまうことも多い。患者サイドからすれば、CR(ダイレクトボンディング)で歯冠修復ができない言い訳を延々とする歯医者はぶきっちょさんだと思っても良い。一般的には歯医者も知らないのだが、クラウン等のセメントは実は上手くすれば要らないのだ。鋳造クラウンが作られるようになった最初期、セメントがまだ発明されていない時代があって、そのまま歯にクラウンを被せていた。それでも虫歯にならなかった。これはどう言うことかというと、嫌気性の硫酸塩還元細菌だけが侵入できるほどの狭い隙間なら、その細菌の代謝産物の硫化鉄(FeS)でその隙間が埋まり、硫化鉄はハイドロキシアパタイト中のプロトンの伝導を阻害するので虫歯にならないのだ。では時系列でどうぞセメントは効いていない。いくら接着力が強くても時間が経過すれば脱離する。これはアンダーカットがあっては口腔外で作って口腔内にセットすることができないという既存の歯冠修復法が抱える本質的な問題なのだが、みんな完全スルーしている。それどころか、アンダーカットがあっては歯学部での実技試験に通らない。これは口腔外で歯冠修復物を作り口腔内にセットするのがあまりも当然に行われて来たので、口腔内で直接修復物を作る(それが可能だという)発想自体が生まれないと言うことだ。これは一種の洗脳で、やってみればそれほど難しくはない。一方CR(ダイレクトボンディング)ではアンダーカットがあっても良い、というよりむしろアンダーカットがあった方が良い。外力により脱離しにくいのだ。これはCR(ダイレクトボンディング)の長期的安定性の理由でもある。黒い色素は硫化鉄(FeS)で、硫酸塩還元細菌の代謝産物だ。内部には細菌が侵入していることを示している。綺麗にしてCR(ダイレクトボンディング)で修復を始める咬合を確認して次回につづく

2025.11.01

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 新型コロナウイルス

- 2020/06/28SUN!新型コロナ!

- (2025-11-09 08:57:36)

-

-

-

- 歯医者さんや歯について~

- 今日の抜歯再植術シリーズ39.0

- (2025-11-13 22:02:57)

-

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-