全1328件 (1328件中 1-50件目)

-

DD51牽引 貨物列車:八高線(その1)

DD51牽引 貨物列車:八高線(その1)かつては八高線に多数のセメント列車が設定されており、重連仕業も多かったことから、高崎第一機関区には多数のDD51が配置されていました。比較的に近場なので、国鉄時代に数度撮影に行ったことがありました。昭和61年2月4日 重連単機昭和61年2月4日 重連セメント列車昭和61年2月4日 DD51811牽引 セメント列車昭和61年10月9日 DD51810牽引 セメント列車昭和61年10月9日 DD51811ほか重連牽引 セメント列車昭和61年10月9日 DD51815ほか重連牽引 セメント列車列車の重量換算によって重連牽引か単機牽引を分けていたようで、必ずしも重連ではありませんでした。昭和60年に列車掛の乗務が廃止になったと記憶していますが、この昭和61年時点においてはまだ車掌車(ヨ8000)が連結されているのを確認することができます。ここで撮影されたSGなしの800番台のDD51ですが、808~814号機が昭和45年6~7月に掛けて新製配置となっております。同年の2~3月に掛けてSG月の500番台である686~690号機も新製配置されていることから、この時期に一斉に無煙化が図られたものと思われます。このうち500番台のカマと814号機については、民営化を待たずに昭和62年2月に廃車となってしまい、わずか17年弱で命を落としています。また、ここで撮影された800番台は、814号機を除き民営化後もJR東日本に継承されましたが、平成10年から平成13年に掛けて役目を終えています。

2025.10.14

コメント(0)

-

クハ180:特急「とき」

クハ180:特急「とき」181系クハ180は、横軽通過用に連結器の開放装置を装備した車両で、クハ489-0番台車と同様に開放テコを常設していました。これは、補機となるEF63の双頭連結器にある自動連結器のナックルが固定式(一体)であるため、機関車側での開放作業が出来ないことによるものです。開放作業を特急列車側に求めたために出来上がったスタイルと言えるでしょう。運用は「あさま」用と言って良いと思いますが、同じ長野車の運用である「あずさ」にも使用されていました。しかし、協調運転が出来ないことから編成が8両までとされたため、輸送上のネックになっていました。その後、189系の誕生によって12連化が可能となり、これに合わせて昭和51年、早々に専業である「あさま」から撤退することになります。そして、任を解かれたクハ180は、181系唯一となる「とき」に使用されるようになりました。昭和52年頃 上野駅にて文字マーク時代の「とき」。やはりこの組み合わせが良いですね。昭和54年頃 蕨~西川口間にて53・10改正から約1年後、ボンネット型にもイラストマークが導入されました。古い181系には色合いと言い、似合いませんね。昭和54年頃 上野駅にて昭和56年頃 蕨駅にて昭和56年8月 南浦和~蕨間にて昭和56年8月 蕨~南浦和間にて撮影時期不明 蕨~西川口間にて写真を本格的に撮り始めた頃は、どうもこの車両があまり好きではなかったらしく、クハ180の写真が殆ど無い状態でした。したがって、文字マークのクハ180は上野駅で撮った1枚だけのようです。ロングスカート車への注目が強かった頃でしょう。その後、全国に先駆けてボンネット車へイラストマークが入るようになり、181系のイメージを損ねることとなってしまいました。この頃から特急列車の写真への写欲が薄らいでしまいましたが、それでも貴重となったクハ180は良く撮っていたようです。クハ180は全て100番台に該当する形式で単一ですが、何故か-5のタイフォンだけは開閉式のカバーが付いていました。

2025.10.13

コメント(0)

-

JR東日本 DE101705&DE101752

JR東日本 DE101705&DE101752令和7年10月9~10日にかけて、ぐんま車両センター(高崎車両センター)に所属していたDE101705とDE101752が、共にEF81140に牽かれて秋田へ向けて廃車回送されたそうです。今回は、DE10シリーズとしてDE101705号機とDE101752号機を2両まとめてご紹介したいと思います。平成20年8月22日 高崎駅にて DE101705「SLみなかみ」号に乗りに行った際、帰路にて撮影したもの。高崎駅に到着後、D51は直ぐに切り離され、DE10が牽引してセンターへと回送されます。茶色に塗り替えてからかなりの期間を在籍していましたが、同機に出会ったのはこのときのみでした。1705号機昭和49年 7月31日 川崎重工製 篠ノ井機関区新製配置昭和50年 1月 1日 東新潟機関区昭和50年 2月27日 北見機関区昭和60年 9月15日 東新潟機関区昭和61年10月 9日 高崎第一機関区~高崎運転所 塗装変更昭和62年 4月 1日 JR東日本へ継承 昭和62年10月以降、組織変更等により宇都宮運転所~高崎車両センター~ぐんま車両センター※北海道時代の旋回窓は、高崎第一機関区転入時に改造されたそうです。平成22年11月20日 尾久車両センターにて DE101752こちらは尾久公開で捉えた1752号機。このカマも上京が少なかったのか、捉えたのはこの時だけだったようです。1752号機昭和52年 9月20日 日本車輛製 盛岡機関区新製配置昭和53年10月29日 熊本機関区昭和58年~59年 宇都宮運転所昭和61年 3月12日 田端機関区昭和62年 4月 1日 JR東日本へ継承以降、組織変更等により宇都宮運転所~高崎車両センター~ぐんま車両センター※九州仕様の赤ナンバーは、平成16年1月に白ナンバーに変更されたそうです。

2025.10.12

コメント(0)

-

ED75牽引貨物列車:東北本線(国鉄~JR)

ED75牽引貨物列車:東北本線(国鉄~JR)平成30年1月2日、東北本線黒磯駅における交直流切替が地上方式から車上方式に切り替わりました。母親の田舎が南東北である私からすれば、毎年2~3度は通う東北本線で、黒磯駅と言えば関所のような存在でした。これは、普通列車の乗り換えばかりではなく、必ず停車する急行列車でも、通過となる特急列車にしても駅又は駅構内で受ける儀式であり、このことは幼少の頃から身体に叩き込まれてきたものでした。そんな黒磯駅でしたが、全国で一般的な駅間による車上切替方式へと移行され、車内灯が消え静寂を味わい、パンタの上げ下ろしと同時に電気が点灯してコンプレッサがフル回転して唸るような体験を味わうことができなくなってしまいました。今回は、ED75が牽引する貨物列車に及び黒磯駅に係るものとし、走行区間については東北本線全線としました。昭和58年10月5日 黒磯駅にて ED7583他重連牽引 上り貨物まずは国鉄時代。黒磯駅5番線脇の上り側線に停車中のED75重連牽引の貨物列車。当時だと、EF15かEF60、或いはEF65へのバトンタッチとなるシーンです。本来なら出発待機は直流機が連結されていますが、到着してすぐに撮影したものかもしれません。83号機は、民営化直前の昭和62年2月6日付で廃車となっています。昭和58年10月5日 黒磯駅にて ED7578これも同日に黒磯駅で撮影した78号機。おそらく、上の写真の側線のさらに隣の留置線で留置中の78号機と思われます。本来、交流機の留置場所は仙台寄りにあり、ここに交流機を留置しているところはあまり見たことが無いような気がします。所属札が「長」になっており、当時の長町機関区所属を表しているのも懐かしい。78号機も、民営化直前の昭和62年2月6日付で廃車となっています。昭和59年10月14日 矢吹~泉崎間にて ED7516他重連牽引 高速貨物列車59・2の貨物大合理化後に撮影したものですが、先頭は若番の16号機であり、運良く即廃車を免れたカマでしょうか?後に連なるはコキ50000を中心とした高速貨物列車で、車掌車連結廃止前ということもあり、コキフ50000が連結されています。16号機も、民営化直前の昭和62年2月7日付で廃車となっています。昭和59年10月14日 矢吹~泉崎間にて ED75704牽引 ワム貨物列車こちらも同日に撮影したもの。本来なら奥羽本線や羽越本線でしか見ることのできなかった700番台が牽引しています。59・2大合理化で初期車を大量に整理したため、車齢の若い700番台も広域で異動したようです。後まで写っていないので詳細は分かりませんが、ワム80000ばかり組成されていますので、紙輸送の列車かもしれません。704号機は、JR貨物に継承され、平成8年3月29日付で廃車となっています。昭和62年8月 撮影場所不詳(多分渋民辺り) ED75143他重連牽引 コンテナ列車こちらはJR化間もない頃に撮影した写真で、かなり北部になります。列車は短編成ながら重連牽引となっており、先頭の143号機にはJRマークが貼ってあります。殆どのカマはJR移行時にステッカーが貼られたと思っていたのですが、次位の機関車(カマ番不明)には貼られていないようです。編成の中間にはコキフ50000が連結されていますが、既に一部の長距離列車?を除いて列車掛の乗務は廃止されており、しばらくの間はコキ代用として使用されていたようです。平成2年7月1日 高久~黒磯間にて ED75143牽引 コンテナ貨物列車さらに南下して高久駅に近いところ。今の輸送と同じようなスタイルですが、この列車にはまだコキフが連結されているようです。長距離の直行コンテナ列車では、少しの間だけ車掌業務が残っていたような話を聞いたことがあります。143号機は、JR貨物に継承され、平成20年4月1日付で廃車となっています。平成2年7月1日 矢吹~泉崎間にて ED75120牽引 車扱い貨物列車再び南部地域での撮影。ワムとタンク車が連結された短編成の車扱い貨物列車のようです。JR化直後はまだ車扱いの特殊なタンク車を使用した列車が多数設定されていましたが、徐々にトラック輸送への切替が進み、今では石油類やごく一部を除いて殆どが廃止又はコンテナ輸送へと切り替えられてしまいました。120号機は、JR貨物に継承され、平成12年8月2日付で廃車となっています。平成23年7月8日 須賀川~安積永盛間にて ED751029牽引 コンテナ貨物列車こちらは今と全く同じようなスタイルのコンテナ列車です。1000番台を使用していますが既にP型の役割は終わっていますので、一般型と700番台は共通であったと思います。それでもまだEH500は製造数が少なく、ED75が主力の時代でした。1029号機は、JR貨物に継承され、平成18年3月30日付で廃車となっています。EH500が台頭するまでは殆どの列車が黒磯駅で機関車交換を行い、EH500へ完全に移行された後もEH500の走行距離を抑えるため交換作業を残していました。しかし、津軽海峡線における運用をEH800に移行したことによりその調整も解除され、EH500のスルー運転化が可能に。今回の切替方式の移行もこのことによって実現できたものと思われます。

2025.10.11

コメント(0)

-

銚子電鉄 デハ1000形:デハ1001

銚子電鉄 デハ1000形:デハ1001銚子電鉄デハ1000形は、元営団地下鉄銀座線で使用されていた車両です。1994年(平成6年)に入線し、平成27年1月にデハ1002が運用を終えて除籍されましたが、残っていたもう1両のデハ1001が平成28年2月28日の運転をもって運用を終えました。同車が銚子電鉄に導入されてから1度しか訪問しておらず、当時の旧型ばかり着目し、1000形はあまり撮っていませんでした。天気も悪くて写欲が湧きませんでしたが、復路に1区間のみ乗る機会がありました。撮影は、平成20年5月3日、外川駅にて。外川駅に停車中のデハ1001。当時は桃太郎電鉄の塗装となっていました。経営状況の厳しい同鉄道が、ハドソンの援助を受けて実現した。楽しいラッピングですが、オリジナルの良さが全く無くなり、鉄道ファンとしてはあまり魅力を感じません。車内もとにかく桃太郎電鉄一色と言ったところ。このような車両に乗っても落ち着かないですが、もし支援がなかったかなり荒廃したまま運用されていた可能性もあります。この時は2連運用となっており、デハ702と手を組んでいました。同じ鉄道の電車ながら連結器が統一されておらず、中間連結器によって連結され、さらには総括制御が出来ないため、2名の運転手による協調運転となっていました。平成24年8月からは銀座線使用時と同じカラーとなって活躍していましたが、車内は桃太郎電鉄のままであったようです。日立電鉄の廃止以降、銀座線用車両の活躍する最後の路線でしたが、伊予鉄道からの譲渡車に後進を譲り、引退となりました。デハ1001は、昭和の杜博物館で保存されているそうです。

2025.10.10

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:EF6635

国鉄 直流型電気機関車:EF6635EF66シリーズで、35号機です。平成22年5月18日 西国分寺駅にて現場仕事のお昼の移動途中、空いた時間を利用して西国分寺駅に寄った時のものです。列車ダイヤを全く知らなかったのですが、着いてすぐに接近放送が入り「ラッキー」。と思ったのも束の間、無情にも手前番線に接近放送が・・・完全にカブられてしまいました。でも、反対から現れたEF66が見えます・・・隠れません。なんと、手前の列車は長大編成ながらも、コンテナが1個も載っていなかったのです。だから、フツーにEF66の牽引するタンカー列車が撮れてしまいました。この列車が来ることも、このスジがEF66であることも、タンカー列車であることも、カブられることも、手前の列車がカラだったことも、すべての偶然が重なった不思議な絵になりました。35号機は、2013年度に除籍になったそうです。

2025.10.09

コメント(0)

-

国鉄 153系:東海道本線 普通列車

国鉄 153系:東海道本線 普通列車過去ログで153系を使用した急行列車をいくつもご紹介しておりますが、今回は東海道本線で急行「伊豆」の間合いで使用されていた普通列車運用の写真をいくつかご紹介したいと思います。昭和52年初頭 平塚駅にて一眼レフを買って初めて撮ったフィルムからの写真です。雪と153系の唯一の組み合わせとなってしまいました。こちらは10連の普通列車ですね。昭和56年9月 品川駅にて 下り普通列車この年から、自らの存在を脅かすことになる185系特急形電車が登場しました。153系は185系の登場と共に徐々に置換えが始まったため、普段はあまり撮ることのなかった153系も撮ることが多くなったような気がします。しかし、東海道の153系は普通列車との共通運用が多かったため、写真を撮っても急行か普通かすら判らない存在でもあったため、このような角度でサボが写っていないと判断が付きませんでした。昭和56年9月28日 保土ヶ谷~戸塚間にてまだ東戸塚駅の開業前でしたかね。急行だと思っていましたが、拡大して見たら、どうも普通列車のサボのようです。東京口の153系は、113系普通列車との編成を合わせるため、10+5の編成、4・5号車へのグリーン車連結と、完全に同一の編成となっていました。もちろん、10両編成も15両編成もありましたが、2ドアゆえに混雑時の対応では遅れの原因ともなり、185系の導入と共に徐々に普通列車の運用から外れていきました。一方、東海道線西部では、宮原電車区に配置されていた新快速用を含む153系の老朽化に伴い117系に置き換えとなり、急行「鷲羽」の廃止と合わせて153系が無配置となります。ここから状態の比較的に良かった車両を大垣電車区等に異動させることにより、中京地区で使用されていた155系・159系を淘汰の上、冷房化の促進を図りました。この異動には新快速色の153系も含まれていたため、特に名古屋~米原間を中心とする運用には、同色を混結した普通列車が日常的に運用されていたようです。昭和55年8月 大垣駅にて 普通列車に転用された153系「新快速」色ヘッドマークがつかないのは残念ですし、混色でない整った編成は無かったようです。また、このときの旅程で大阪に立ち寄ったとき、急行「比叡」の中間にクハ153低窓の「新快速」色を連結していたのを見ました。先頭だったら良かったのですが。昭和55年8月 木曽川~岐阜間にて新快速色を最後部に連結した大垣区の153系普通列車です。もしかしたら、上の写真と同じ編成かもしれません。8両編成ですが、3両は非冷房のままの車両となっていますので、残り期間を考えると、冷房化されないまま廃車になったものと思われます。昭和58年4月16日 西小坂井駅 側線にて クハ153501高窓車のトップナンバーである501号です。既に廃車前提の休車として留置されており、非冷房のモハユニットや、155系も手を携えて最期の時を待っていました。昭和57年11月改正でかなりの範囲で急行列車が整理されたため、165系や169系に大量の余剰が生じました。このうち、神領電車区や大垣電車区に165系を移動させることにより、残存していた非冷房の急行形を一掃したようです。この時点で冷房改造車であった153系も殆どが運用をなくし、生涯を終えました。それは、飯田線における80系全廃と時を同じくしており、新性能車としては比較的短い命だったことを窺わせました。153系:新快速153系:急行「比叡」153系:修学旅行列車 急行「こまどり」165系:東海道本線 普通列車113系:東海道本線 普通列車JR東日本 211系:東海道本線(東京口)E217系:東海道本線 普通列車

2025.10.08

コメント(0)

-

「北斗星」用客車:スシ24500(JR東日本)

「北斗星」用客車:スシ24500(JR東日本)今回は、寝台特急「北斗星」の食堂車として使用されたスシ24500番台です。形式写真と言えるほどキチンと撮ったものはありません。こんな車両があったという気持ちのみの資料です。「北斗星」誕生当時、まだ東海道スジ等で食堂車を連結した寝台特急は何本も残っていましたが、分割民営化後にJR東日本に継承されたオシ24は限られており、「北斗星」の運転開始に伴って必要となる食堂車は、新たに製作することなく余剰車として保留となっていたサシ481及びサシ489からの改造車で賄うことになりました。平成22年11月20日 スシ24505 尾久セ平成24年2月5日 スシ24505平成24年6月3日 スシ2450?平成25年3月24日 スシ2450? 回9501レ珍しく試運転編成に組み込まれ、さらに最後部という変わったポジションに連結されました。平成25年11月24日 スシ24507平成25年12月8日 スシ24507平成26年3月9日 スシ24504 尾久セ平成26年11月3日 スシ24507平成26年11月15日 スシ24×2 尾久セ尾久車両センター公開時、珍しく2両連結された状態で留置されていました。平成27年1月12日 スシ24504平成27年2月7日 スシ25506平成21年11月26日 唯一撮っていた上野駅での積み込み風景。こうした光景をもっと撮っておけば良かった。平成27年8月23日 上り「北斗星」最終列車 スシ24506最後は506号でした。電車特急の食堂車として活躍した期間は20年を下回り、改造により「北斗星」として活躍した期間は27年を超えます。ブルトレとして誕生したどの食堂車たちよりも長生きすることとなり、何より一番驚いていたのは、天寿を全うした彼らたちだったと思います。

2025.10.07

コメント(0)

-

上田交通:5000系

上田交通:5000系長野県上田駅と別所温泉を結び、丸窓電車が話題となった上田交通。直流750V電化で旧型の小型車両による運転となっていましたが、昭和61年10月1日に1500Vへの昇圧。これに伴い、東急電鉄で余剰となっていた5000系を譲り受け、上田交通5000系として2両×4編成が運用されるようになりました。平成元年11月1日 上田交通別所線 下之郷~中塩田間にて当時の愛車、トヨタスプリンター1500SRと一緒に記念写真。5000系はローカル私鉄の近代化に貢献しましたが、非冷房車であったことから7年弱しか活躍することができず、後進で同じく東急電鉄から譲り受けた7200系によって全車が置換えられました。

2025.10.06

コメント(0)

-

JR東日本 DE101649

JR東日本 DE101649DE10シリーズで、今回はDE101649号機をご紹介したいと思います。昔はどこにでも居たDEには写欲が湧かず、特に国鉄時代にはあまり撮ることはありませんでした。1649号機は東北地区に根を下ろしていたカマであり、撮る機会もなかったはずでしたが、1度だけSL撮影の際に撮ったものがありました。平成13年7月8日 安積永盛~須賀川間にて 送り込み回送2001年夏臨でD51498牽引の12系客車による「SLうつくしま未来博号」が設定されました。それまでのSL列車は郡山~会津若松間であり、須賀川始発となるSL列車が珍しい。平成13年に「美しま福島未来博」が開催され、このイベントに合わせて設定されたらしいです。詳細な記録を取っていなかったので調べたところ、前年同時期にも設定されたようで、2年連続の運転となったようです。須賀川は母親の実家に行くときの拠点駅であったため、地方駅では断トツに利用回数の多かった駅でした。そんな思い入れもあったため、磐越西線内の撮影に行く前に東北線内で迎えました。郡山~須賀川間はDEによるPP送り込み回送が行われ、これを務めていたのが1649号機でした。1649号機は、川崎重工製で昭和48年12月16日落成。新庄機関区(→新庄運転区)に配置され、そのまま民営化に際してJR東日本に継承され永く活躍しました。平成12年12月2日に磐越東線営業所(郡山総合車両センター)に異動となり、客車列車が大削減される中も生き残りました。誕生から50余年、令和7年10月1日、とうとうその役目を終え、秋田送りとなってしまったようです。国鉄に入社した時は「新しいカマ」であり撮影の対象にすらしていなかったDE10も、東日本では残りわずかとなってしまいました。

2025.10.05

コメント(0)

-

平成30年 品川駅線路切換工事関連:京浜東北線

平成30年 品川駅線路切換工事関連:京浜東北線※本記事は、2019-11-16に投稿したもので、当時の表現になっています。平成30年6月17日、品川駅の線路切換工事に伴う区間運休が実施され、上野東京ライン及び京浜東北線で行先変更が発生しました。このうち、地元を通る上野東京ラインでは、上野行き以外の東海道本線直通列車は東京行きに変更され、また、京浜東北線では上野~品川間が運休とされたため、南行電車が東十条行き又は上野行きになるという、非日常的な行先に変更されての運転となりました。E233系 東十条行 8603B京浜東北線は10:40までの行先が変更となるため、どの南行電車を撮ってもOK。最初の1枚は構図を失敗しましたが、行先表示の写りが良かったのでトリミングして完成品としてみました。E233系 上野行 8661A最初に目の前を通過した電車が上野行きで、東十条行き→上野行きと続いてきたので、どうも交互に行先を変えているようです。E231系 上野東京ライン 東京行上野東京ラインの東京行きも目的の1つで、いきなり来た233系を撮ったのですが、残念ながら上野行き。その次は残念ながらE231系でした。その次もE231系・・・E233系 東十条行 8605A東十条行きをもう1枚狙ってみましたが、残念ながら表示が切り替わらず・・・蕨駅 改札案内表示停車中の上野東京ラインを撮影するため、赤羽駅まで移動することにしました。次の電車は上野行き。E233系 上野行 8605Bこれに乗って移動開始。こんな事態に結構なお客さんが乗っています。上野行き 車内表示行先が小さく、次の停車駅が表示されますが、発車した直後だけ行先が大きく表示されます。赤羽駅 ホーム案内表示上野東京ライン狙いで赤羽駅に下車したものの、来た列車はなんと「熱海行」。上野東京ラインは7:40までが行先変更となっており、この撮影時点で既に変更終了時間に到達してしまったようです。東十条行 車内表示次に来た南行電車はお隣の東十条行き。ネタ取りのため乗ってみます。表示を撮影したのですが、終点になると行先表示が出なくなってしまうんですね。知りませんでした。昔は南行最終電車が東十条行きだったのですが、多分、赤羽駅の高架化辺りの改正で赤羽行きに変わってしまったようで、現在は存在しません。東十条では当然に中線に到着。もう40年以上も京浜東北線を利用していますが、大宮方から中線に入ったのは人生初です。赤羽駅でも工事による行先変更を放送していましたが、今の人たちってほんっとに人の話を聞いていないんですね。試合系の若者団体を含め大量の乗客が乗り込み、東十条駅で降ろされて疑問を呟いたり文句言ったり。呆れます。そんなこんなで、東十条駅南行ホームは朝のラッシュ帯でも見たことの無いような大混雑となりました。西日暮里駅 ホーム案内表示この後の想像がついたので西日暮里駅で下車し、ここで最後の撮影。ここでは乗換客も少なく、休日の朝らしいひっそり状態でした。東十条行きがなくなってしまうため、上野行きが10分に1本となります。E233系 上野行 8711A進入は「京浜東北線」にやられました。しかも1/320秒で文字切れ。E233系 上野行 8703A今度は成功したと思ったものの、拡大したらブレてました・・・朝早くから起きていたので、この辺で撮影を終わって地元に戻ります。E233系 上野行 8807AE233系 東十条行 8861A帰路の車内でチェックしていましたら、東十条行きの写真が少なかったようなので、蕨駅にて延長して撮影しておきました。E233系 東十条行 8813A郵便局のATMに寄って、さらにダメ押しで。この後もまた実施されるんですかね?まあ、良い記録になりました。上野行きの処理について、私の予想では田町まで山手線の線路を走らせ、折り返して戻ってくると踏んでいたのですが、それだったらもうちょっと先まで客扱いができる筈。しかし、実際に上野行きに乗ってみたところ、そのまま外側線を走行しました。情報によると、上野駅の鶯谷寄り引上線を使用して折り返しを実施したらしいです。中線への引上げ、出線はいずれも山手線を横切ることになるので、滅多に使用されることはありません。とても珍しい作業になった訳で、これを確認に行かなかったことをちょっと後悔しました。

2025.10.04

コメント(0)

-

E231系:みどりの山手線(伊右衛門)

E231系:みどりの山手線(伊右衛門)前回の50thヘッドマーク付の後、広告ラッピングが施されました。その第1弾が「伊右衛門」です。運転期間は、平成25年2月18日から3月17日の4週間で、ADトレインと合わせて設定されています。平成25年3月10日 日暮里駅付近にてダイヤ改正前、日暮里駅で写真を撮っているときに偶然通り掛かったもの。狙っていたわけではないのでしょーもないアングルなのはご愛嬌です。お茶なので緑色を利用してイメージそのまま行けるという発想でしょうが、当時のコメントとしても「個人的には、何だかそういう発想そのものが下品に見えてしまうんですけど。」といった内容が残されています。「せっかくの50周年はどこへ?」とも。

2025.10.03

コメント(0)

-

国鉄旧型電機 EF1545(八王子機関区)

国鉄旧型電機 EF1545(八王子機関区)EF15シリーズ、今回は八王子機関区所属の45号機です。昭和54年頃? 撮影場所不明当時は駅撮りのスナップの記録を取っていないので、全くもって不明な写真です。別編集した際、東京機関区の所属で上野駅で撮影したものとばかり思っていたのですが、同機は東京機関区に所属した経緯は認められず、上野駅に居る可能性はないと判断しました。では何処で撮影したのか?私が良く駅撮りをした記憶だとすると品川駅か東京駅となりますが、ここでも同機が貨物列車をホームまで引いてくる可能性はありません。だとすれば、新宿駅か八王子駅くらいしか該当駅は無いのですが、新宿や八王子と言うのは撮影で訪れたのがほんの数回で、まったく記憶に甦ってきません。何でこんなドアップで撮っているのかと言えば、この頃はFD300mmを手持ちで振り回していて、何でもかんでも望遠で撮っていたんです。かなり無理がありますし、ブレちゃってます。周りの状況が判ら無い分、分析するのが難しい記録となってしまいました。45号機昭和26年12月26日 川崎車両製 沼津機関区昭和55年 3月35日 廃車 八王子機関区

2025.10.02

コメント(2)

-

485系:特急「いなほ」(非貫通型)

485系:特急「いなほ」(非貫通型)「いなほ」は、上野~秋田を上越・羽越本線経由で結んでいた特急列車です。誕生当初は羽越本線に非電化区間が残っていたため、「つばさ」のキハ181系化により押し出しとなったキハ81系が使用されていました。昭和47年に羽越本線が全線電化となり、これに合わせて青森運転所の485系が使用されるようになります。また、上野~青森間を結ぶ1往復が増発され、2往復体制となりました。今回は、485系300番台、1000番台、1500番台非貫通型の写真を並べます。昭和51年 大宮駅にてオートハーフでの写真なのでブレてしまっています。まだ駅撮り写真も駆け出しの頃、良い写真があまり残っていません。昭和52年頃 上野駅にて一眼レフを手に入れた頃で、やや構図に安定感が出てきました。17番線と18番線の間には大きな荷役ホームがありました。私的には、一番昭和の上野駅らしいシーンだとおもいます。昭和54年頃 蕨~南浦和間にて53・10改正からイラストマーク化されました。このころから自分で現像するようになったため、モノクロ写真が多くなります。昭和55年頃 川口駅にて趣味誌に掲載する写真の撮影を依頼され、苦し紛れで沢山撮りました。しかし、結果はみんなボツ。確かにこんな映りじゃ・・・。昭和56年頃 蕨~西川口間にて編成がキレイに整っていることから、秋田区の1000番台ではないかと思われます。当時は1日2往復の「いなほ」が設定され、秋田行きは秋田車、青森行きは青森所の編成が運用され、秋田区は食堂車を除き全て1000番台に統一されていました。昭和56年5月 蕨~南浦和間にてまたまたこちらは南浦和間ですが、カラーで撮っています。併走する京浜東北線のスカイブルーも今となっては懐かしいですね。昭和56年5月 西川口~蕨間にて昭和57年1月 西川口~蕨間にてまた全く同じような構図ですが、撮影した日がかなり違うようです。上の写真はイマイチ判別が利きませんが、下の写真は後部の方にAU12(キノコ型クーラー)を積んだユニットが連結されていますので、青森所の300番台のようです。昭和57年6月 赤羽駅にて高架化前の赤羽駅大宮方の跨線橋から撮った写真。当時は京浜東北線だけが土盛り高架で、ホームの切れた直ぐのところに大踏切がありました。このホームは傾斜が付いて踏み切りにすり合わせしてあり、3・4番線ホームの名物であったミルクスタンドに運ぶ牛乳をリヤカーいっぱいに積載して上り下りしていたものです。昭和57年11月6日 上越線 湯檜曽~水上間にて1週間後に上越新幹線の開業、さらには「いなほ」の上越区間の廃止を目前にした日に撮影に行きました。あまり良く憶えていないのですが、非常に天気が悪かったようで、大変写りの悪い写真になってしまいました。昭和61年9月9日 奥羽本線 鷹ノ巣に近いところ(多分)新幹線アクセス特急転身後の姿です。前後にクハ481-1500番台を連結した編成。この頃の運用は良く分かりませんが、新潟・秋田・青森の車両が入り乱れて運用されていたのではないかと思います。JRになってからは、「つばさ」にも1500番台が運用されていましたので、どの時点で何処に1500番台が居たのか良く分かりません。485系:特急「いなほ」(貫通型)485系:特急「鳥海」

2025.10.01

コメント(0)

-

東急電鉄多摩川線:7700系

東急電鉄多摩川線:7700系平成30年度、東急電鉄の7700系が完全撤退になりました。元々は東横線や田園都市線などでの使用を目的とした7000系で、昭和37年に誕生しています。本線系からの撤退に当たり、短編成化した上で大井町線や目蒲線などで使用されたそうですが、ステンレス製の車体は劣化が見られないため、電装品や内装を更新して車体はそのままに7700系として生き永らえてきました。製造時から半世紀が過ぎ、さすがに老朽化のためとして引退となりましたが、15両が養老鉄道へ譲渡され、まだまだ活躍が期待できそうです。晩年は池上線と東急多摩川線での共通運用となっていましたが、仕事で何度も訪れたことがある池上線に比べ、東急多摩川線はたった1度しか乗車したことがなく、その時も凄い雨だったので撮影はできませんでした。現場仕事に就く前、多摩川橋梁を渡る500系「のぞみ」を撮影に行った際、1度だけ撮影していたものがありました。※撮影は、平成21年2月28日 東急多摩川線 多摩川~沼部間にて。この時は3編成の運用のうち、7700系は1本だけしかなかったようです。運用されていたのは7706F。デジカメが入院となっており、キャノンF-1でネガ撮影。その後15年振りに乗車機会がありましたが、後継の1000系すら危ない状況になっていました。

2025.09.30

コメント(0)

-

E2系基本番台:北陸(長野)新幹線「あさま」

E2系基本番台:北陸(長野)新幹線「あさま」高崎~長野間の新幹線として暫定的に開業した長野新幹線(当初は長野行新幹線)。JR東日本では、新幹線で初めて急勾配に対応し、さらに交流60Hz区間への乗り入れと言うことで2電源方式を採用したE2系が量産されました。(東北新幹線用として、1000番台も同時に製造・運用開始。)長野新幹線用は8両編成となっており、東北新幹線用の10両編成と区別され、東北新幹線のピンク帯に対し、長野新幹線では赤帯とされました。よって、外観でも容易に区別することができます。平成7年の製造から平成9年に営業運転を開始、20年が経過した平成29年3月をもって、北陸新幹線「あさま」として使用されてきたE2系基本番台が全車引退となりました。平成24年8月25日 N4編成 「あさま508号」 大宮駅にて平成25年12月23日 番号不明 回送? 王子駅付近平成25年12月23日 N6編成 「あさま519号」 北とぴあから平成25年12月23日 N11編成 「あさま518号」 北とぴあから平成25年12月23日 N11編成 あさま521号 北とぴあから平成26年3月9日 N2編成 「あさま525号」 大宮駅にて平成26年3月9日 N4編成 「あさま524号」 大宮駅にて平成26年6月14日 N10編成 「あさま508号」 大宮駅にて平成26年6月14日 N21編成 「あさま561号」 大宮駅にて北陸新幹線が金沢まで開業した際、「あさま」用のE2系は全面置き換えになると発表されていましたので、事あるごとにマメに撮影したつもりでしたが、あくまでもついでであったためか、ロクな写真はありませんでした。

2025.09.29

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:EF5866(竜華機関区)

国鉄 直流型電気機関車:EF5866(竜華機関区)EF58シリーズ、今回は66号機です。66号機は、昭和58年度時点で残っていた、最後の大窓原形・ヒサシ付き車で、原形車の少ない紀勢本線のEF58の中でも群を抜いて人気がありました。当時、既に全国的にも大窓原形車は61号機とこの66号機の2両だけとなっていましたので、人気があったのも当然だと思います。しかし、悲しいことにシールドビーム2灯化(いわゆるブタ鼻)になっていました。これは竜華区に所属する他形式を含めた機関車全車に施工されており、原形ライトに戻して欲しいと願っていたのは私だけではないと思います。昭和59年7月6日 見老津~周参見間にてこの頃はまだレンタカーもリーズナブルではない時代。基本的にロケは徒歩でした。変化の多い沿岸は、風光明媚とは裏腹に、線路を見つけるのですら大変なものでした。増して、トンネルに入られたら線路を見失ってしまいます。初めて出会った66号機。しかし、ロケーションは厳しいものでした。思わず早切りしてしまったのですが、当時はM645を使用しており、今の様に無駄と分かっても連写をすることなど物理的にできませんでした。昭和59年7月7日 白浜駅にて前日、納得の写真を撮れていないと分かっていたので、日程の最終日にもう一度66号機に逢えることを願って2日目の撮影に入りました。そして、撮影場所に行くために乗車しようと白浜駅に向かったら、いきなり66号機が来たんです。駅撮りでも良いからキッチリ押えておきたい、そんな一心で撮りました。旧型客車から12系化された紀勢本線の客車列車でしたが、編成を見るとみょーなのが判ります。手前からマニ50+オハ12+オハフ13+オハ12+スハフ12といった具合で、要は中間に車掌室が来るようにしています。おそらく、無人駅での集札の利便性と、曲線部の駅での安全確認・視認性の向上のためと思われ、同じような例で身延線の115系2600番台化でも見られました。この写真を撮りに行って間もなく、牽引機はEF60化、そしてさらに直ぐに165系化されることになりますが、末期の66号機は大変な人気であり、最後はシールドビームからオリジナルの1灯に復元されました。その後、その人気からしばらく保存されたそうですが、平成8年3月、残念ながら解体されてしまったそうです。KATOから特定機であるEF5866が発売されたそうです。40年前なら間違いなく買っていましたが、さすがに今になって購入する気にはなれません。シールドビーム機を揃える必要はないかな。3040-1 KATO カトー EF58 66 竜華機関区 Nゲージ 鉄道模型(ZN150118)3040-1 EF58 66 竜華機関区[KATO]《発売済・在庫品》3040-1 EF58 66 竜華機関区 カトー Nゲージ[鉄道模型]カトー (Nゲージ) 3040-1 EF58 66 竜華機関区

2025.09.28

コメント(0)

-

253系1000番台:臨時特急「むさしのかいじ」

253系1000番台:臨時特急「むさしのかいじ」平成26年度秋臨において、武蔵野線経由の中央線直通臨時特急「むさしのかいじ」が設定されました。使用車両は東武直通用車両である253系1000番代で、一般営業列車として東武直通以外の特急運用は初めてであり、武蔵野線内を走る特急列車としても初として注目の列車となりました。平成26年9月27日 新座駅にて 臨時特急「むさしのかいじ」武蔵野線らしい構図として西浦和で撮ろうと思いましたが、既にかなりの人数が居たため新座駅としました。こちらは先着で私1人、その後も含めて3名と少数でした。武蔵野線では退避ができないため、スピードは抑えているようです。新座駅でも45km/h程度の速度でした。このような状態のため、従来も通過列車を急行にしていたものと考えられます。ヘッドマーク付き車両であることから「むさしのかいじ」又は「かいじ」などを掲出するのでは?と期待しましたが、残念ながら「特急」のみの表示となりました。臨時特急「むさしのかいじ」運転日平成26年9月27日及び28日の2日間のみ9162M~9165M 大宮 8:14 甲府10:219166M~9167M 甲府17:07 大宮19:07同列車は、平成26~28年の3年間のみ運転され、その後運転された記録はありません。485系:東武鉄道直通特急「日光」189系彩野編成:東武鉄道直通特急「日光」485系:東武鉄道直通特急「きぬがわ」189系彩野編成:東武鉄道直通特急「きぬがわ」

2025.09.27

コメント(0)

-

E231系:みどりの山手線(50th)

E231系:みどりの山手線(50th)平成25年、山手線のラインカラーがうぐいす色になってから50周年を迎えるということで、車体をうぐいす色にラッピングした編成が登場しました。平成25年1月16日から運行を開始したみどりの山手線は、好評のうちに平成25年12月28日をもって運行を終了しました。1年間走るというのはかなり長いプロジェクトであり、飽きが来てしまうのでは?とも思ったものですが、ここに変化を付けて様々な列車を設定した辺り、国鉄時代にはなかった頭の良さを感じました。平成25年2月4日 新宿駅にてまだ走り始めて間もない頃、50thのヘッドマーク付きで運転されました。通勤時に埼京線で追い越したため、ケータイで撮ったのがこの写真。そのうちきちんと撮ろうとは思っていましたが、撮影のついでに待つもののタイミングが悪くて撮影することができませんでした。この後、約1年にわたって様々な装いで運転されました。追ってその記録をご紹介したいと思います。

2025.09.26

コメント(0)

-

ED751015(国鉄~JR貨物)

ED751015(国鉄~JR貨物)ED75形電気機関車を整理している中で、偶然ですが異なるシチュエーションで2枚の同号機を見つけましたので、ここにご紹介したいと思います。昭和55年3月 青森駅にて ED751015牽引 24系 特急「ゆうづる」過去ログ『ED75牽引:寝台特急「ゆうづる」』でご紹介済みの特急「ゆうづる」を牽引するED751015です。1000番台は20系や10000系貨車を牽引するため、元空気溜引通しと電磁ブレーキ指令回路を追加し、ブレーキ増圧装置を搭載した区分番台です。後に20系カヤ21にこの仕組みを搭載し、さらにコキ10000系の撤退すると用途区分が失われ、他の一般型と共通で運用されるようになりました。平成20年5月24日 大宮車両所にて 検査入場中のED751015上の写真から28年後、ふれあい大宮フェスタで公開された、検査入場中の1015号機です。民営化によってJR貨物所属となり、後年になって裾部に白いラインが配されました。59・2の貨物大合理化で初期車に大量の余剰車が発生し、さらにまだ経年の浅い700番台ですら余剰車が改造等で失われています。そんな中でも比較的に古株の1015号機は生き永らえていましたが、既にこの時代でもレッドデータとなっています。おそらくはこの検査が最終で、最後に見られたピカピカの姿ではないかと思われます。東北を代表する高速機として誕生し、僚機の中でも活躍期間が長かった幸運なカマではないかと思います。ED751015号機昭和43年 5月16日 新製 福島機関区昭和43年 6月 7日 転属 青森運転所昭和61年11月 1日 転属 盛岡機関区昭和62年 4月 1日 継承 JR貨物 盛岡機関区平成20年 4月 1日 転属 仙台?平成24年 3月改正以降 廃車

2025.09.25

コメント(0)

-

銚子電鉄 デハ1000形:デハ1002

銚子電鉄 デハ1000形:デハ1002銚子電鉄デハ1000形は、元営団地下鉄銀座線で使用されていた車両です。1994年(平成6年)に入線以来、20年間にわたって活躍してきましたが、平成27年1月10日のさよなら運転をもって引退しました。平成20年5月3日 中ノ町駅隣接の銚子電鉄車庫にて平成23年11月から丸ノ内線方南町支線カラーに塗り替えが行われ、引退まで懐かしい姿で活躍していました。私が訪れた時はまだ入線時のオリジナル塗装から鉄子カラーに変更された姿で、その後同鉄道を訪れる機会が無く、残念ながら最後の姿は見ることが出来ませんでした。引退後は保存されたようですが、調べたところ余り状態は良くないようです。銚子電鉄 デハ1000形:デハ1001

2025.09.24

コメント(0)

-

JR貨物 DE101719

JR貨物 DE101719DE10シリーズで、今回はDE101719号機をご紹介したいと思います。平成23年2月25日 大宮駅にて1719号機は、川崎重工製で、昭和50年2月6日に北見機関区の配置の北海道育ち。旋回窓を装備したカマです。民営化と同時に五稜郭機関区へ異動となり、JR貨物に配置されました。平成2年頃は鷲別機関区へ異動となり20年ほど道内で活躍しますが、平成22年4月に仙台総合へと異動となり、旋回窓を装備したまま石巻線の貨物運用などで活躍したようです。写真は、大宮駅に撮影に行った際、大宮総合車両センターの入出場線に留置されていたシーンを撮影したものです。この写真を撮影したのち、EF65に牽引されて出場していきました。車体がキレイではないことから、台検か要検後に巣に帰ったものと思われます。同機は、令和4年度に廃車になってしまったようです。

2025.09.23

コメント(0)

-

西武鉄道:新101系・301系

西武鉄道:新101系・301系かつては西武鉄道の主力を務めていた3ドア車である新101系のうち、本線系を走る101系と、8連の301系がいよいよ引退となるようです。西武鉄道では以前から4ドア化を進めており、徐々にその勢力を弱めていった3ドア車たちですが、多摩湖線、国分寺線、多摩川線などの支線用4連を除いて運用を離脱するようです。そこで、現場に行ったときなどの本線系の新101系を探してみたのですが、見た記憶が多い割りに、意外に撮った枚数は非常に少なかったようです。平成22年7月14日 大泉学園駅にて 1304 通勤準急 小手指行き平成22年7月14日 大泉学園~石神井公園間にて 1304 準急 池袋行き平成23年1月18日 西所沢駅にて 241 狭山線 西武球場前行き平成23年1月18日 清瀬~東久留米間にて 301系 急行池袋行き撮影できていた新101系・301系はたったこれだけで、他に沢山撮っていたのはすべて3000系でした。平成23年10月25日 池袋駅にて 271編成こちらも本線系の車両ですが、2両編成は小回りが利きますので、どういった扱いになるのか、去就が注目されました。しかし、編成量数合わせに登場したためか、他の新101系に先駆けて廃車が始まっていたとのことです。リバイバル塗装として活躍していた同編成も、平成27年12月28日付で廃車されてしまったとのことで、その後流鉄に譲渡されたそうです。

2025.09.22

コメント(0)

-

【検証】上野駅発 急行列車の列車番号

【検証】上野駅発 急行列車の列車番号※2020/11/7投稿の記事で、当時の表現になっています。昨日のことですが、お友達のしなのさかいさんと東北急行の列車番号が話題となりました。このブログでは写真がメインですので、あまり列車番号に触れたことが無いのですが、写真から列車名を特定する際、特に電車列車や気動車列車(特急形を除く)では列車番号が掲げられていることから、重要なヒントになることが多々あります。地元でむかし何気に撮っていた写真の列車名を特定するのに非常に役に立ったことから、上野発の列車番号について簡単にまとめておきたいと思います。ちなみに、特急列車では1~2ケタや方面別に4ケタとするケースがあり、急行列車では3ケタまたは4ケタが一般的。普通列車は3ケタが多く、列車の本数が多い路線や、途中止まりだと4ケタだったりするケースがあるようです。これに、電車列車にはM、気動車列車にはDが付記され、客車列車の場合は数字のみとなります。では、上野駅発の急行列車について読み解いてみましょう。1~2ケタは列車名ごとに表記されますので、3ケタ目を見てみましょう。ボリューム抑止のため、下り列車での表現といたします。常磐線は別方面として今回は除きます。※交通公社時刻表1975年7月号より抜粋。×1×× 東北本線 「いわて」1×× 「まつしま」「あづま」11×× 「いいで」「八甲田」「北星」「新星」など×2×× 磐越西線方面 「ばんだい」※別記×3×× 信越本線 「信州」3×× 「妙高」×3×××4×× 奥羽本線方面 「ざおう」「おが」「津軽」「出羽」など ×5×× 東北本線~日光線・両毛線方面 「なすの」「日光」「わたらせ」×6×× 上信越~北陸方面 「軽井沢」「よねやま」「越前」「能登」×7×× 上越線方面 「佐渡」×8×× 上越・羽越方面 「天の川」「鳥海」 ※「尾瀬」下りのみ×9×× 高崎線~両毛線・吾妻線方面 「ゆけむり」「草津」「あかぎ」など ※「尾瀬」上りのみ概ねこのような感じで、季節列車は6000番台、臨時列車は8~9000番台が4桁目に付された列車番号になります。ただし、時刻表を見ると例外が少なからず存在しているようです。臨時列車はメインのスジの番号が優先され、日によって方向が違うケース(臨時「ざおう」→臨時「まつしま」では400番台を付番)が見られました。そして、非常に厄介なのが急行「ばんだい」です。下り列車ですと、「ばんだい」の1号は郡山から4101M、2号は7201M、3号は4103M、4号は4209M、5号は7211M、6号は4215Mとなっていました。なぜか1号と3号が100番台になっています。実はこの2つの列車には共通点があって、併結相手が「まつしま」ではなく「いわて」であるということです。ただし、なぜこのケースだけ100番台を名乗っているのか?というところまでは判りませんでした。ちなみに、この時代の「いわて」は3往復が設定されており、上りの「いわて」はすべて単独で、「ばんだい」とは併結がなかったようです。そのためか、上り「ばんだい」はすべて200番台の番号が設定されていました。最近のNゲージでは、列車番号の表示ができるものが出現しているようで。表示の設定に参考になればと思います。まあ、時刻表を見れば分かるんですけどね。

2025.09.21

コメント(0)

-

国鉄旧型電機 EF15150(長岡運転所)

国鉄旧型電機 EF15150(長岡運転所)EF15シリーズです。今回は長岡第二機関区所属のEF15150号機です。昭和52年頃 西川口~蕨間にて EF15150+EF58 重連単機回送これは毎日定期で運転されていたEF15とEF58の重連回送です。確か、午前中に9~10時くらいに走っていたのではないかと記憶しています。当時、竜華区のカマによる異種機重連を除けば珍しい存在でありましたが、あまりにも日常的な風景であったことと、重連とは言え単機だったためにカメラを向けることは無く、偶然フィルムの中から見つけました。150号機昭和32年 9月25日 東芝製 新製配置 長岡第二機関区昭和56年11月24日 廃車生涯移動することも無く、また、貸し出し等も全くされた実績も無く、同区生抜きのカマだったようです。

2025.09.20

コメント(0)

-

583系:寝台特急「彗星」

583系:寝台特急「彗星」「彗星」は、昭和43年10月ダイヤ改正で誕生した、新大阪~宮崎を結んだ寝台特急列車です。運転開始当初から20系客車を使用していました。大改正ごとに増発が行われ、大分・宮崎・都城の各行先が誕生し、最大で5往復(臨時列車を除く)まで成長しています。使用車両は20系の他、14系・24系などの新鋭車両もあり、さらに2段式寝台の24系25形も導入されています。一部の列車は「あかつき」と併結されており、この場合はヘッドマークの取り付けが省略されていました。昭和50年3月、新幹線博多開業に伴うダイヤ改正により運転本数が縮小され、583系が新たに設定され、日中は九州内特急「にちりん」にも使用されるようになりました。昭和55年8月 山崎~神足間にてクハネ581を最後部とした583系「彗星」です。この区間での定期運転はありませんので、新大阪から向日町運転所へ回送列車ですね。当時は3往復の定期列車が設定され、うち2往復に583系(581系)が使用されていました。昭和53年10月のダイヤ改正までは、583系らしい緑文字マークが使用されていましたが、同改正以降は、客車のテールマークと同様のデザインのヘッドマークを掲げて運転するようになりました。583系運用の誕生当初は、寝台をセットしない普通車指定席が4両連結されていたこともあり、その時代には定期「彗星」の長距離区間の指定席券が存在したことになります。「彗星」では、583系が北陸以外の西日本から撤退するまで、客車・電車のコラボ運転が設定されており、関西特急に華を添えていました。カニ24・スハネフ15:寝台特急「彗星」

2025.09.19

コメント(0)

-

カヤ27:「カシオペア」用電源車

カヤ27:「カシオペア」用電源車「カシオペア」がラストランを迎え、ここしばらくは保留となっていましたが、近年の傾向に従い、意外にも早く廃車回送されました。カハフだけは残されたようですけども、その他は先般長野送りになっています。そして、最後に残っていたカヤ271が廃車回送されたようです。この車両に関しては、正式には「カシオペア」のための車両ではなく、故障代替のために改造により誕生した車両です。個人的には運用されている場面に一度も遭遇できなかったのが残念な車両でした。そのため、殆どは尾久車両センターにおける展示の写真のみとなっています。平成20年11月22日 尾久セ平成21年11月14日 尾久セ平成24年11月10日 尾久セ平成26年3月9日 尾久セ平成26年11月15日 尾久セ平成27年11月14日 尾久セ平成29年11月11日 尾久セ令和元年5月25日 大宮総合車両センターにて殆どが尾久車両センターの公開時に撮影したもので、居る場所もほぼ変わらないですね。最後に訪問した時だけは、何故かカハフが外れ、カヤ27が連結されて編成ごと会場に居たですが、展示目的ではないようで、公開場所から撮影できる位置にはいませんでした。何とも意地が悪いというか。「カシオペア」には結局乗る機会がなかったので、特に思い入れはありませんが、前職の後輩が新婚旅行で北海道へ行った帰りに「カシオペア」を利用したところ、「運悪く展望車が連結していなくてがっかりした」というエピソードは今でも覚えています。もう25年も前のことだと思いますけど。故障が少なかったためか出番が少なく、「非常勤電源車」などと揶揄されており、「北斗星」用寝台客車の引退で客車が無くなった際、訓練運転に借り出されていたこともありましたけど、その姿を捉えることもありませんでした。また、この車両の特異な誕生経緯は、過去ログ『カニ24510:マニアックな電源車』でご紹介済みです。EF81代走:寝台特急「カシオペア」(その1)EF81代走:寝台特急「カシオペア」(その2)EF64・EF81牽引:「カシオペアクルーズ」EF81カシガマ牽引:寝台特急「カシオペア」EF641051牽引:迂回 特急「カシオペア」EF510-500牽引:寝台特急「カシオペア」

2025.09.18

コメント(0)

-

JR貨物 DE101556

JR貨物 DE101556DE10シリーズで、今回はDE101556号機をご紹介したいと思います。平成22年11月6日 隅田川駅にて(公開)平成23年10月15日 大宮車両所にて1556号機は、日本車輛製で、昭和47年2月1日に門司機関区の配置の九州育ち。門司~香椎機関区と国鉄時代を過ごしましたが、民営化前に上京して品川機関区配置となり、川崎を経て新鶴見に定着しました。写真は、おおみや公開にて検査に来ていた同機が展示されたもので、まだ整備前の様です。国鉄時代の九州機のように、ナンバー部分が最後まで赤だったようですね。同機は、平成27年度に廃車になってしまったようです。

2025.09.17

コメント(0)

-

251系:特急「スーパービュー踊り子」

251系:「スーパービュー踊り子」平成2年に満を持して登場した伊豆観光特急の251系。ちょうど30年の節目を持って引退することとなりました。251系については、過去ログ『251系:「スーパービュー踊り子」(回送編)』で回送列車をご紹介しておりますが、今回は、ヘッドマークが無いために回送列車との区別はつかないものの、営業列車として運転された特急「スーパービュー踊り子」を集めてみました。平成20年11月3日 大宮駅にて 「スーパービュー踊り子1号」国鉄型や臨時列車など、駅撮りでも楽しかった時代。251系は興味の対象外でした。251系「スーパービュー踊り子」を撮ったのもこれが最初のようです。平成20年3月9日 網代~伊豆多賀間にて 「スーパービュー踊り子2号」平成20年3月9日 湯河原~真鶴間にて 「スーパービュー踊り子4号」14系「ゆとり」の引退運転の日、初めて伊東線内と東海道本線で撮影しました。平成20年11月3日 大宮駅にて 「スーパービュー踊り子1号」また大宮での撮影。これもついで。今考えてみれば、いずれ大宮総合車両センターに配置になることを見据えた区間設定だったのかもしれません。田町からわざわざ新鶴見を介して時間を掛けて回送してきても、大宮から乗車する客などほとんどなく、ホームは回送列車のように閑散としていました。平成24年8月4日 「スーパービュー踊り子1号」地元にて初めて撮影した営業列車。これもじつはついで。平成28年3月20日 RE-2編成 「スーパービュー踊り子1号」時は流れて、251系は大宮総合車両センターに配置。それでも、平時は新宿や東京へ回送されますが、繁忙期のみ大宮始発で運転されました。この年は花のラッピングが施されたため、「撮影する目的」で出掛けました。これについては、過去ログ『251系:春のラッピング(2016)』でご紹介しています。令和2年2月27日 新宿駅にて 「スーパービュー踊り子3号」夜行列車の全廃、貨物列車の国鉄型撤退などもあり、地元での撮影も殆どなくなってしまいました。251系廃止に当たり、「スーパービュー踊り子」としての撮影も終焉。そんなとき、時差通勤で偶然に捉えることができたもの。本来なら間に合わなかった筈ですが、ダイヤ乱れからの出発遅延により撮影できました。新宿駅にて251系が引退となったため、この「スーパービュー踊り子」の愛称も過去のものに。新宿駅にてこちらの乗車案内板も過去帳入り。一緒に並ぶ先輩の185系よりも先に引退することを、251系?本人はどう思ったでしょうか?令和2年3月8日 「スーパービュー踊り子1号」そして、大宮始発としての最後のお見送りは、もちろん地元で。雨が降っていたので、初めて動画で記録しておきました。まさしく、涙雨です。あまり思い入れのあった車両ではありませんが、JR創生期を築いた車両として、その功績は大きかったと思います。251系:臨時特急「ビュー谷川」

2025.09.16

コメント(0)

-

銚子電鉄:デハ801

銚子電鉄:デハ801銚子電鉄800形は、昭和25年に製造された元伊予鉄道の電車で、昭和60年に譲渡を受け、銚子電鉄に入線しています。デハ801は、伊予鉄道時代に片運化、さらに両運化改造されたということで、運転台の形状が銚子寄り、外川寄りで大きく異なります。※撮影は、平成20年5月3日です。銚子駅にてこの日はデハ801が運用に入っていました。犬吠駅ホームからこの日はGWでもあったため犬吠埼への観光客が多く、団体のバス利用者が圧倒的に多いですが、銚子電鉄の利用者もかなり多くありました。特に、例のぬれせんべいの件もあったためか、駅ではお布施の如く入場券や名産品などを買い求める客が多く、ごった返していました。そんな中、我々の乗るデハ801は車体も小さいため、埼京線並みのラッシュ状態でした。銚子~中ノ町間にて中ノ町車庫からの帰途、次の電車ではJRの接続が間に合わなくなるため、駅間を走りました。途中で乗って来た電車が折り返して来たために撮ることが出来たショット。特に車両の知識がなかったので、前後で違う顔だということを知りませんでしたが、結果的に駅間をダッシュしたことで両サイドの写真を撮ることが出来ました。デハ801も700形の2両と同様に、平成22年に廃車となっています。廃車後は終端の外川駅に保存されていましたが、写真を見る限り状態は良くないようです。その後はどうなったでしょうか?

2025.09.15

コメント(0)

-

Fw:マイクロエース ワサフ8802タイプ 入線

Fw:マイクロエース ワサフ8802タイプ 入線先般マイクロエースから発売されたワサフ8802タイプについて、『マル鉄回顧録』で記事を作成いたしました。ぜひご覧ください。マイクロエース ワサフ8802タイプ 入線なお、同製品が「タイプ」となっている部分について、他の方の写真を見て判ったことがありました。車掌室側のデッキ幕板部に表現されている、テールランプを繋いでいると思われる電線配管について、どうもワサフ8800は裏側に付設されているようで、写真で見る限りは配管のない非常にスッキリした表情になっているようです。既存製品の塗り替え製品である以上、この辺りは仕方ないですね。目を瞑ることにしましょうwA7262 ワサフ8802タイプ(青)[マイクロエース]《発売済・在庫品》A7262 マイクロエース ワサフ8802タイプ (青) Nゲージ 鉄道模型(ZN148088)[鉄道模型]マイクロエース (Nゲージ)A7262 ワサフ8802タイプ(青)

2025.09.14

コメント(0)

-

国鉄旧型電機 EF15192(大宮工場保存車)

国鉄旧型電機 EF15192(大宮工場保存車)EF15シリーズで、引退後に永らく大宮工場(現大宮総合車両センター)で保存されていたEF15192号機です。平成5年11月28日 大宮工場にて EF15192&ED1610平成5年に行われた大宮工場の公開において、新鋭の「夢空間」やキハ391系ガスタービン動車などの保存車が展示されました。当時としても全面撤退となって久しい旧型電機でしたが、それでもまだその車両の現役を知っている年代のファンも多いためか、その人気は地味だったように思います。192号機昭和33年 9月18日 川崎製 新製配置 稲沢第二機関区昭和38年 8月13日 米原機関区昭和39年 9月28日 新鶴見機関区昭和56年 2月 6日 甲府機関区昭和60年 3月14日 八王子機関区昭和60年11月20日 廃車(大宮工場にて保存)平成29年10月 末頃 解体処分

2025.09.14

コメント(0)

-

国鉄 ワキ8000系貨車:ワサフ8800

国鉄 ワキ8000系貨車:ワサフ8800ワキ8000系列は、パレット輸送用に製造されたワキ10000系列を基本とする構造で、荷貨物兼用車として製造された車両です。台車は高速型のTR203を履いていましたが、電磁弁を用いない CL 方式(応荷重増圧装置付)自動ブレーキとしたため、最高速度は95km/hだったそうです。中間車のワキ8000は、貨車記号を有しながらも、専ら荷物列車に連結されて使用されることが殆どであり、緩急車を設備するワサフ8000も同様となっていました。昭和50年3月10日、寝台急行「北星」が20系による寝台特急に格上げされると、それまでマニ36等で行っていた仙台地区の新聞輸送をそのまま寝台特急「北星」に引き継ぐことになり、20系に連結させる車両として専用形式とも言えるワサフ8800~8802が製造されました。これは、20系客車に旧型客車を連結させると20系客車のブレーキ性能を害してしまうためであり、また、それまでのワキ8000系列においても元空気溜管と電磁指令ブレーキ回路のための制御信号線を付加する必要があったことから、専用車を用意する必要があったためとなっています。外観はそれまでのワサフ8000と大差が無いようですが、性能が大幅に違うことから番台区分をし、外観も20系と同様に青色とした非常に特徴を持つ車両となっていました。昭和50年夏頃 ワサフ8800を連結した寝台特急「北星」(再掲)昭和50年3月改正で誕生した20系寝台特急「北星」は、運転開始当初よりワサフ8800を連結して新聞輸送を担いましたが、当時建設真っ只中の東北縦貫自動車道が昭和50年11月に仙台地区まで延伸開業したことによりトラック輸送に切り替えられ、僅か8か月でその使命を終えることになってしまいました。その後、用途を失ってしまったワサフ8800は、本来の使命である20系寝台客車と併結される機会もなく、他のワキ8000系列と同様に、主に東北地区の荷物列車に使用されていたようです。EF58の運用が終焉となる頃、地元などでも荷物列車の写真を撮る機会が非常に多かったですが、残念ながらその後のワサフ8800を撮影した記憶も目撃した記憶もありませんでした。昭和60年3月26日 東大宮~蓮田間にて 回9101レ荷物列車の運転が終焉を迎える頃の写真。EF5889が牽引する12系転属車の回送列車です。おそらく、一関~青森方面の旧型客車を淘汰するための代替車送り込み回送ではないかと。全てがオハフ13のようです。そして、機関車次位に連結されているのがワサフ8800です。被写体が遠くて車番までは残念ながら判別できません。久し振りに会ったワサフ8800に感動してしまいましたが、この移動が何を意味するかは今もって良く分かりません。もしかしたら、ただの控車だったかもしれません。特異な経緯で誕生したワサフ8800ですが、本来の活躍はあまりにも短く、その割には非常にインパクトが強い車両でした。

2025.09.13

コメント(0)

-

JRバス関東 三菱ふそうエアロキング:「Premium Dream」

JRバス関東 三菱ふそうエアロキング:「Premium Dream」三菱ふそうエアロキングシリーズです。エアロキングが好きで、機会があれば写真を撮っておいたのですが、過去に撮った写真に1枚だけプレミアムドリーム号がありました。※撮影は、平成23年9月12日、八丁堀駅付近にて。JRバス関東 D674-10502 Premium Dream三菱ふそうエアロキング 2010年式 足立230 う 1002現場回りの仕事で、待ち合わせ時間に偶然通り掛かった同車を撮影したもので、最初は何のバスか分かりませんでした。帰宅後に調べて初めて知った次第。撮影日から見て、誕生からまだ1年くらいだったようで、ほぼ新車の時代だったみたいです。

2025.09.12

コメント(0)

-

24系夢空間客車:団体列車「夢空間」ラストラン

24系夢空間客車:団体列車「夢空間」ラストラン廃車後にららぽーと新三郷に保存されていた2両の24系「夢空間」客車。この度、新たな保存先として清瀬市中央公園で車両(外観)の整備が行われたようで、お披露目があったようです。試作の意味合いが強かった24系「夢空間」客車は、展示物として製作されたものでしたが、結局は営業運転もされて20年間走り続けることが出来たのはラッキーだったと言えるでしょう。同じスタイルの量産はありませんでしたが、「カシオペア」という豪華寝台列車へ発想を引き継いだことは間違いありません。そして最後の時を迎えます。平成20年3月29日 西川口~蕨間にて 回8543レラストランは品川発となるため、通称オクシナ回送で尾久から品川へと回送されます。回8543レは尾久発の東大宮行き。「夢空間」最後のはなむけか、牽引機にEF8195を抜擢したようです。平成20年3月29日 蕨~西川口間にて 回8540レ東大宮に到着した「夢空間」編成は、機回しを行い、そして山手貨物線を経由して品川へと向かいます。実質的には陽も沈んでしまいますので、この回送をもって最後の「夢空間」となります。ただ、前回も課題を残してしまった夜間撮影。上手くいくか分かりませんが、30日の上り列車を撮れる保障もありませんので、夜中に見送ることにしました。真っ暗ですが、夜行列車が本業のブルトレ、そして「夢空間」そんな彼らの最後の仕事に打ち込む姿を残してあげたかった。平成20年3月29日 西川口~蕨間にて 団体列車 9115レ静寂な闇の中を彼らがやってきました。今までは当たり前として励んできたこの仕事も、今日、そして明日戻ってくると、もう2度と走ることは無いんです。そして、30日の日曜日。到着時間が家族団らんであるべき時間でもあり、また雨も降っていたので見送ることは出来ませんでした。結局、この29日の営業運転最終便が私の見たラストランとなりました。24系夢空間客車:臨時特急「さよなら『夢空間・北斗星』号」24系夢空間客車:臨時寝台特急「夢空間わくら」(展示)EF8180牽引:臨時寝台特急「夢空間北斗星82号」以下はオマケ画像で尾久車両センターで展示されたときの写真です。平成20年11月22日 オシ25901平成21年11月14日 スロネ25901平成22年11月20日 スロネ25901平成22年11月20日 DD51888平成29年11月11日 EF81139平成29年11月11日 EF651102平成29年11月11日 オハネフ25 14

2025.09.11

コメント(0)

-

205系前期車:武蔵野線(その3完)

205系前期車:武蔵野線(その3完)武蔵野線205系ですが、最後に残っていたM20編成も令和2年10月19日の運用を最後に離脱することになりました。205系の牙城となっていた武蔵野線も、いつの間にか最後の1編成の撤退でその歴史の幕が下ろされることになりました。今回は最終章として、M11編成以降で撮影した写真をまとめてみます。また、これ以外にも既にアーカイブ済みのものがありますので、文末のリンクからご覧いただければと思います。M11 平成26年7月20日 南浦和~東浦和間にてM12 平成23年1月18日 新座駅にてM15 平成27年9月19日 南浦和~東浦和間にてM17 平成31年3月3日 西浦和駅にてM19 平成27年7月18日 与野駅付近にて 「しもうさ」号M21 平成26年8月15日 葛西臨海公園駅にてM24 平成22年5月18日 府中本町駅にてM29 平成26年9月27日 新座駅にてM30 平成27年7月18日 与野駅付近にて 「むさしの」号M31 平成31年3月3日 クハ205-55 運転台これらもすべてM車が5000番代となっていた編成です。武蔵野線からの205系撤退により、サハ205は廃形式となってしまうようです。思えば、101系から103系化されたことにより、トンネルの続く新秋津~西国分寺間では隣同士でも会話ができないほどの騒音が響き渡り、友人と乗っても10分間の沈黙を強いられたものでしたが、205系になってからはそうした環境も飛躍的に改善されたものです。今回、209系・E231系化されたことにより、さらに車内環境が改善されることになることでしょう。武蔵野線の205系の殆どがジャカルタへ輸出されたため、雰囲気は違えど異国での活躍が約束されています。機会があれば会いに行っても良いかもしれません。パスポート持ってませんけど・・・。205系前期車:武蔵野線(その1)205系前期車:武蔵野線(その2)103系:武蔵野線武蔵野線:京葉線内快速運転101系1000番台:武蔵野線

2025.09.10

コメント(0)

-

JR西日本バス 三菱ふそうエアロキング:JRハイウェイバス

JR西日本バス 三菱ふそうエアロキング:JRハイウェイバス三菱ふそうエアロキングシリーズです。その昔、仕事で朝の東京駅へ行く機会があり、その度にエアロキングを探しては撮影したものですが、その後はそういった機会も無くなりました。特に、上手く時間が合わない限りは、JR西日本バスに出会う機会はなかなかありませんでした。※撮影は、平成22年9月9日、東京駅八重洲口にて。JR西日本バス 744-4972 三菱エアロキング 2004年車今まで1度だけ撮影したことのあるJR西日本バスのエアロキングです。過去に一度整理した当時、既にそれなりの年数が経過しているので調べて見ましたら、この時は一般の「ドリーム号」仕様ですが、その後「Premium Dream」仕様に化けてしまったようです。そんな西日本JRバスの「Premium Dream」も、2022年頃にはすべての運用が終わってしまったようです。

2025.09.09

コメント(0)

-

ED75700番台牽引:寝台特急「日本海」

ED75700番台牽引:寝台特急「日本海」奥羽本線の秋田~青森間の電化は、昭和46年8月だそうです。羽越本線の電化とも絡み、ED75700番台が同時に誕生し、日本海側交流区間の客車列車や貨物列車の輸送を担っていました。もっとも、私が経験した限りでは、羽越本線の客車列車はEF81牽引列車しか見たことがありません。寝台特急「日本海」も、羽越本線~奥羽本線に非電化区間があったときはDD51が牽引していましたが、電化後は秋田を境として羽越本線をEF81、奥羽本線をED75700番台が牽引していました。昭和61年9月8日 鷹ノ巣~前山間にて ED75700番台牽引 「日本海2号」昭和61年9月9日 前山~鷹ノ巣間にて ED75743牽引 「日本海1号」昭和61年9月9日 前山~鷹ノ巣間にて ED75700番台牽引 「日本海3号」まだ運転免許を取って間もない頃、東北方面をほぼ一周して帰ってくる冒険に出掛けた時のものです。目的は色々ありましたが、この時のメインはこのED75牽引「日本海」でした。この前年からヘッドマークが復活し、さらに「日本海」の牽引機がEF81によるスルー運転になるということで、ED75牽引の「日本海」がなくなってしまうという情報が入ったためでした。EF81牽引に移行される列車は「日本海」のみであり、同線を走行する「あけぼの」や、まだ残存していた50系使用の普通列車などには変化がなかったようです。当時は風景重点で撮影していたため、牽引機の特定ができないような写真ばかりでしたが、「日本海」の牽引機としては地味な区間でもあったため、自分の資料としても貴重な記録となっています。EF81牽引:寝台特急「日本海」20系寝台客車 ナハネフ21:寝台特急「日本海」24系寝台客車:寝台特急「日本海」

2025.09.08

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:EF6633

国鉄 直流型電気機関車:EF6633EF66シリーズで、33号機です。平成21年8月23日 柏原~近江長岡間にてJRになって更新後、過去の更新色や試験色を含めても初めての撮影でした。JR貨物色よりも原色に印象が近くなって少し安心したものでした。この時点でも廃車が進んでおり、遠征で撮影することができたのはラッキーでした。平成26年4月13日 4083レ平成26年9月27日 4083レ平成27年5月9日 4083レ地元での撮影可能時間帯に初めてEF66の定期運用が設定されました。地元で0番台を撮影できたのは、私が写真を撮り始めてから40年来で初めてです。時代が変わったとは言え、東海道の王者が地元を走るようになるとは夢にも思いませんでした。33号機は、2018年度中に除籍になったようです。

2025.09.07

コメント(0)

-

ED76500番台牽引:50系51形客車列車

ED76500番台牽引:50系51形客車列車北海道電化区間で活躍していたED7500番台です。元々のED76という形式は、昭和40年の九州熊本電化に際してED72形の改良増備機として誕生しました。そして、昭和43年の北海道初の電化区間となる小樽~岩見沢間電化に際し、客貨両用の牽引を主眼において誕生したのがED76形500番台です。メカ的なことは私は良く理解できないのですが、B-2-Bという軸配置の特徴を除けば、実質的に別形式と言える機関車だそうです。電化当初の昭和43年に501~509号機が、翌44年の旭川電化開業に際し510~522号機が誕生しています。今回は、活躍晩年に50系51形を牽引していた頃の写真です。平成元年7月3日 札幌駅にて ED76510平成2年9月6日 豊幌~上幌向間にて ED76510平成2年9月6日 豊幌~上幌向間にて ED76511平成2年9月6日 豊幌~上幌向間にて ED76515平成2年9月6日 豊幌~上幌向間にて ED76521平成2年9月6日 豊幌~上幌向間にて ED76522ほとんど同じく間で撮影したもので、北海道特有の直線区間、変わり映えのしない51形客車なので、絵的には面白みに欠けます。また、プリントからのスキャンで画質が悪いのはご勘弁。元々電化区間であっても電車の供給が追いついていなく、電化区間外から乗り入れてくる列車は客車又は気動車ですし、電化区間内のみの普通列車でも、気動車編成が多く走っていました。昔は通勤時間帯の長大編成に客車が使用されていましたので、ED76500が活躍する場面は多く見られたようですが、711系の増備や721系の誕生と電車の両数が増加してくると、年式の新しい50系客車とはいえ、たちまち運用から外されるようになり、晩年は通勤時間帯にホンの数本が残るのみとなってしまいました。ED76500番台牽引:旧型客車列車

2025.09.06

コメント(0)

-

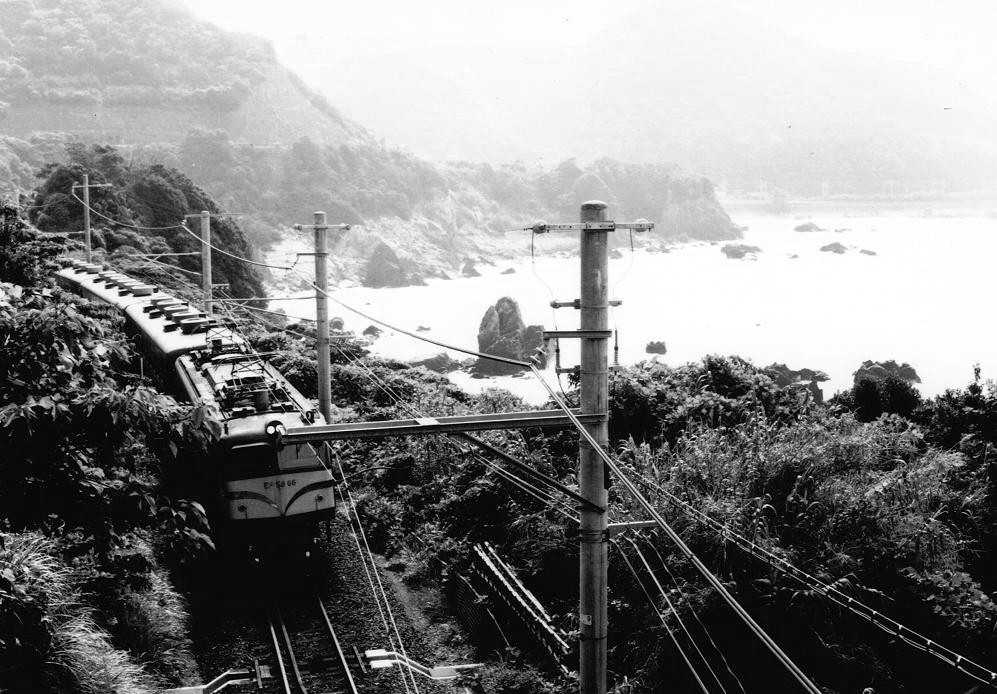

国鉄 清水港線:622レ→621レ

国鉄 清水港線:622レ→621レ清水港線シリーズの最終回で、最後は乗車編です。清水港線は貨物輸送が主体の路線であるため、唯一残っていた旅客営業列車も客貨混合列車となっていました。私が全国に出掛けられるようになってからは混合列車は殆どなくなってきており、実物を見たのは釧網本線のみでした。必然的に見ることができる清水港線は、本当にドキドキものでした。1日目は清水駅から徒歩で終点の三保駅まで。翌日の団体列車用12系お座敷客車「いこい」の据え付けが終ると、上り列車として組成されたのがこの写真。昭和59年3月22日 三保駅にて DD13140牽引 622レこの日はタキ5450形が1両のみで、混合列車としては寂しい編成でした。この列車に乗って清水駅へと戻ります。折戸~巴川口間にて清水港線の車内からの見どころはこの区間。1駅間、殆どがカーブで終ります。かなりの乗車率で、ほぼ100%がテツでしょう。巴川口~清水埠頭間にてそして巴川可動橋へ。画面が曲がってしまいましたが、臨場感そのままアップします。記憶が全くないのですが、写真を撮るために最後部の一番後ろの座席に乗っていたようです。昭和59年3月23日 巴川口駅にて DE101524牽引 621レ翌日は早朝に三保駅を発車する臨時団体列車を撮影し、その足で巴川口駅から下り列車に乗り込みます。ホームでカメラを構えていると、やってきたのはなんとDE10が牽引する列車でした。当時、DE10は全国に腐るほどいましたので、本当にガッカリしたものですが、清水港線の列車でDE10牽引の列車写真は殆ど出てきませんので、もしかしたらかなり貴重な記録かもしれません。※追記 タキの形式が何か、非常に気になって調べたところ、なかなかそれらしい資料が見つからなかったのですが、どうもアルミナ専用のタキ2000形っぽいです。アルミナ専用のタキは数形式がありますが、いずれも昭和電工か日本軽金属所有ということで、日本軽金属が三保工場を構えている点とも一致しています。この日は4両ものタキを連ねており、混合列車らしい画になる編成でしたが、この写真はタイミングを逸してしまったようでした。三保駅にて短い旅を終え、終点の三保駅に到着した621レ。タキが長過ぎたためか、客車の殆どがホームに入っていません。最後部に乗っていたため、車内を歩いてホームに降りた記憶があります。ここで短かった2日間は完結となり、記憶は全く無いのですが、多分、バスに乗って帰って来たのではないかと思います。ここでの列車番号は他の方の情報を元に表示していますが、昭和57年の時刻表では663レ・668レとなっており、完全な貨物列車扱いになっていたようです。59・2の貨物大合理化の際に一般貨物列車が消滅し、列車番号が客車列車用に変化したのかもしれません。7014-1 DD13 後期形(再販)[KATO]《09月予約》7014-1 KATO カトー DD13 後期形 Nゲージ 再生産 鉄道模型 【9月予約】[鉄道模型]カトー 【再生産】(Nゲージ) 7014-1 DD13 後期形

2025.09.05

コメント(0)

-

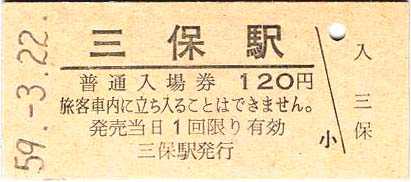

清水港線三保駅 入場券・普通乗車券・車内補充券

清水港線三保駅 入場券・普通乗車券・車内補充券廃止直前の清水港線訪問に際し、記念きっぷ以外にも通常発売のきっぷを買ってありましたのでご紹介したいと思います。三保駅発行の普通入場券です。当時の一般的な様式で、料金は120円でした。こちらは普通乗車券で、140円の料金帯となる三保駅から巴川口・清水までとなります。静岡局では昭和60年頃から東京印刷場が所管するようになったようですが、この頃はまだ名古屋印刷場調整のようで、飯田線などでも良く見られた区間式の様式となっています。最後に車内補充券です。この乗車券だけ翌日の昭和59年3月23日に購入しています。地図式ではない補充券で、記載駅名を見るとかなり大雑把です。さらに観察すると、発行箇所名が「三保駅乗務員発行」となっており、聞き慣れない表示です。当時の組織状況など知る由もありませんが、おそらくは清水港線運用の乗務員はこの路線専用の列車掛(車掌ではない)で、車掌区を組織するほどの規模がないために駅付けになっていたのではないかと推測します。この補充券は確か車内ではなく駅の臨時の立ち売りだったように記憶しており、補充券と記念きっぷを買っている方には業務用の封筒に入れてくれるという、他には例のないサービスが行われていました。

2025.09.04

コメント(0)

-

小田急箱根高速バス 三菱ふそうエアロキング:「箱根一直線」

小田急箱根高速バス 三菱ふそうエアロキング:「箱根一直線」三菱ふそうエアロキングシリーズです。今回は、新宿駅~御殿場・箱根を結んでいた、小田急箱根高速バスで使用されていたエアロキングです。※撮影は、平成19年3月23日、新宿駅西口にて。小田急箱根高速バス 三菱ふそうエアロキング 「箱根一直線」仕事帰り、京王プラザホテル近辺で時間調整を行っているところを良く目撃しましたが、当時はデジカメを持ち歩く習慣がなかったので、なかなか撮影することがありませんでした。この時はたまたまデジカメを持っていて、残業帰りに駅近くで見掛けたために撮影することができたようです。時間も21時半過ぎで、シャッタースピードが1/8秒となっており、かなり無理のある写真です。明るいうちに撮影したいと思っていましたが、それから出会う機会がないと思っていましたら、どうも比較的に早く売りに出されてしまったようです。当時、当たった他の方の情報によると、2台在籍したうちの1台である同車は、北海道の銀嶺バスに譲渡されたようです。その後の情報を調べても記述が見つからないので、さらに譲渡されてしまったか。まあ、さすがに廃車されてしまっているでしょうね。

2025.09.03

コメント(0)

-

JR東日本 DE101099

JR東日本 DE101099DE10シリーズで、今回はDE101099号機をご紹介したいと思います。JR東日本のDE10やDE11は基本的に入換専用機なので、仕業交替や入出場回送くらいしか地元で見ることができません。1099号機に関しては、ほぼ大宮総合車両センターで公開があった時くらいしか目撃したことはありませんでした。平成22年5月22日 「くつろぎ」ヘッドマーク付き平成23年10月15日 「あけぼの」ヘッドマーク付き平成24年5月26日 「あけぼの」ヘッドマーク付き平成24年7月16日 EF81141+DE101099 配9751レ秋田車両センターへの入場回送のようです。貨物列車を構えていて、突然背後から襲われました。平成25年5月25日おおみや公開における185系の試乗運転が終了し、工場へ戻すシーンに遭遇しました。工場ならではの電車を牽引するシーンが撮れました。平成26年5月24日最後は旧型客車を牽引するシーン。1099号機の経歴を調べたら、かなり異色な異動経歴でした。昭和46年5月20日落成。東新潟機関区に配置されますが、どうも数日で長岡機関区へと異動。さらに翌月には福知山機関区に異動となり、昭和59年3月31日まで活躍します。一旦、品川機関区へ配置されたようですが、わずか2週間で米子機関区へと転出、2年後の昭和62年3月には田端機関区へと舞い戻ってきます。この時点でJR東日本かJR貨物へかの選択に嵌ったようです。JR東日本へ継承後は、組織改編の中で田端→宇都宮と終始入換や工臨などに用いられたものと思われます。平成28年9月15日付で廃車となりますが、SL運転を実施する当たって東武鉄道がDE10を導入することになり、同機が譲渡されました。

2025.09.02

コメント(0)

-

583系:快速「エキスポライナー」

583系:快速「エキスポライナー」昭和60年に開催された「国際科学技術博覧会」(つくば万博)開催に伴うアクセス輸送に設定された臨時列車シリーズ。今回は、583系による快速「エキスポライナー」をご紹介いたします。昭和60年5月頃 与野駅にて多分、仕事中か明番の時に撮影したものと思われます。影の状態から朝方のようで、武蔵野線の短絡線を通って土浦方面へと向かいます。昭和60年8月25日 神立~高浜間にて東北本線での撮影を終えた足で、そのまま万博関連の列車を撮影に行った際に捉えたもの。つくば万博では、会場周辺の宿泊施設が極端に少なかったため、20系や583系による「エキスポドリーム号」としてホテル代用列車が設定されました。さらには、583系の昼寝運用の活用として、大宮~水戸のアクセスにも利用されており、お盆輸送のピーク時には向日町電車区の583系も動員されてましたが、残念ながらこちらはGETできませんでした。また、デジカメのなかった当時では夜間撮影にも限界があり、用意された「エキスポドリーム」のヘッドマークが記録できなかったのも残念です。EF8113牽引 20系客車:快速「エキスポライナー」EF80・EF81牽引 12系客車:快速「エキスポライナー」キハ58系:快速「エキスポライナー」401・403・415系:快速「エキスポライナー」国際科学技術博覧会(つくば万博)関連きっぷ

2025.09.01

コメント(0)

-

EF66牽引グレードアップ寝台客車:寝台特急「あさかぜ」

EF66牽引グレードアップ寝台客車:寝台特急「あさかぜ」「あさかぜ」は、東京~博多間を結ぶ寝台特急列車。昭和31年11月に誕生した、戦後初の寝台特急です。牽引機は、誕生時からEF58となっており、その後、EF60500番台~EF61~EF65500番台~EF651000番台後期と、他の東京発着ブルトレと同様の経緯を辿り、さらに、ロビーカーの連結により牽引定数の増強が必要となり、EF66が牽引するようになりました。昭和62年2月15日 根府川~早川間にて EF6653牽引新幹線博多開業により徐々に九州夜行が傾き始めてきた頃、ロビーカーを連結したりカルテットなど個室寝台の連結により旅客減に歯止めを掛けようとして様々な工夫を行われてきましたが、その中でも陳腐化しつつある25形車輌を思いっきりリフレッシュし、かつての「動くホテル」として絶賛された時代を取り戻そうと施工されたのが車輌の「グレードアップ化」でした。グレードアップした客車たちは金帯を纏い、700番台を名乗りました。何とかその後も生き延びた「あさかぜ」でしたが、スピード優先の時代には勝てず、結局は力尽きてしまいました。しかし、その精神は「北斗星」用の客車へと受け継がれています。また、同車に使われていた700番台客車は、「あさかぜ」からの撤退によって「はくつる」へと活躍の舞台を移しましたが、それも老朽化と共に役目を終えました。尾久客車区に保存留置され、日に日に色褪せていく姿を見て、ブルトレ時代の終わりを寂しく感じていた記憶が蘇ってきます。しかし、20系から始まった高級寝台列車「あさかぜ」は、永遠に心の中の”スター”である事に変わりはありません。

2025.08.31

コメント(0)

-

国鉄 交直流型電気機関車:EF8113~16

国鉄 交直流型電気機関車:EF8113~16田端機関区のEF81シリーズです。直流区間が短い常磐線は、交直流機関車が必須の路線となっており、水戸以遠の交流区間対応は別としても、首都圏側ではED46(←ED92)に始まった交直流機がEF80の誕生へと発展していきます。その後、日本海縦貫線対応とした3電源のEF81へと製造が移行され、首都圏にも少数ながら配置されています。この際、田端機関区では82~94号機が初めての配置となっており、いわゆる若番車というのを見ることはできませんでした。昭和59年2月、貨物輸送を大幅に見直した大改正を実施。客車列車の衰退も相まって、機関車の生死にも大打撃を与えました。常磐線では老朽化が著しくなってきたEF80の後継機としてEF81が各地から転属してくるようになり、EF80の廃車が進む都度、比較的に若い番号のEF81が見られるようになりました。昭和60年 与野駅にて EF8113牽引 快速「エキスポライナー」貨物運用が大幅に削減されましたが、つくば万博が開催されたために臨時・団体客車列車多く設定されたため、EF80の残党と共に「エキスポライナー」の牽引にあたりました。昭和63年12月24日 高崎線にて EF8113牽引 貨物列車高崎線を行く一般貨物列車を牽く13号機で、既にJRに移行しています。国鉄時代には高崎線へ運用されるEF80やEF81の運用はなかったと思われますが、JR化で柔軟な運用で対応するようになったようです。昭和60年9月5日 万博中央~牛久間にて EF8114牽引 貨物列車万博輸送の列車写真を撮りに行ったときに偶然撮影したものですが、この時に初めて若番車が関東へ来たと知ったように記憶しています。平成元年3月12日 大甕~勝田間にて EF8116牽引 貨物列車平成になってから撮ったもので、大合理化は受けていますが、まだ一般貨物が走っていたんですね。15号機もおそらく配置になっていたのではないかと思いますが、写真が見当たりませんでした。初期のEF81は、前面に通風孔が一対設置されているのが特徴です。寝台特急「ゆうづる」の牽引にも当たっていたはずですが、当時は「まだまだこれからの車両」と言うことで着目していませんでした。そして、これら初期型は、いつの間にやら姿を消してしまいました。13~16号機は、いずれも昭和44年誕生の日立製で、富山第二機関区配置から始まり、やはりEF80を置き換える目的で田端機関区へと異動となっています。13号機、14号機は平成13年、16号機は平成16年に廃車となっています。

2025.08.30

コメント(0)

-

DD13140牽引 貨物列車:清水港線

DD13140牽引 貨物列車:清水港線清水港線に置きまして、ロケハン移動中に偶然出会った貨物列車の写真を1枚だけですがご紹介いたします。※撮影は、昭和59年3月22日、清水ふ頭付近にて。DD13140牽引 貨物列車清水駅から線路伝いに歩き始めると、急に踏切が鳴り出しました。夕方の上りまで列車は無い筈と思い込んでいたのですが、ここにDD13が貨車を牽いてゆっくりとやってきました。貨物列車と言うよりは入換列車のような感じでした。左横に操車係が写っているので、入換扱いの可能性が高いですね。緩急車の連結廃止前であったことから機関車次位にはヨ8000がしっかりと連結されています。カーブがきつくて後方に何が何両繋がっていたのか思い出すこともできませんが、59・2大合理化後でありながらも清水港線では車扱い一般貨物輸送が残っていたことの証明になる写真です。

2025.08.29

コメント(0)

-

東武鉄道 キハ2000:熊谷線

東武鉄道 キハ2000:熊谷線東武鉄道熊谷線は、埼玉県熊谷市から北へ伸びる、わずか4駅間のミニ路線でした。本来は、終点の妻沼(めぬま)から利根川を渡り、反対側から建設していた小泉線とつながる計画でしたが、第二次世界大戦の影響や利根川橋梁の工事に困難さから建設は休止になり、結局は利根川を越えることはできませんでした(昭和49年に正式に工事中止決定)。同線は、東武鉄道の旅客営業線では最後まで残った非電化路線としても有名な存在でした。キハ2000形が3両配置され、原則単行運転でラッシュ時には重連が組まれていたこともあったようです。全線が1閉塞(へいそく)区間で、途中に交換設備はありませんでした。私が高校3年生になったとき、当時の国鉄でも赤字ローカル線の廃止が騒がれていた頃、東武鉄道の中でも異端であり超赤字であった同線の廃止が取り沙汰されるようになり、同級生と初めて訪れることになりました。撮影は、すべて昭和56年8月28日 妻沼駅にて。終点 妻沼駅にたたずむキハ2000妻沼駅を後にするキハ2000キハ2000の運転台熊谷に向けて出発を待つキハ2000この日は生憎の雨模様。しかもモノクロであったため、かなり硬調な写真になってしまいました。我が家から一番便の良い場所にあったローカル線ですが、まだ高校生でクルマを運転できたわけではありませんので、なかなか訪問の機会はありませんでした。

2025.08.28

コメント(0)

-

国鉄DE10573→衣浦臨海鉄道KE655(2代目)

国鉄DE10573→衣浦臨海鉄道KE655(2代目)DE10シリーズで、今回は国鉄時代に撮影していたDE10573号機をご紹介したいと思います。573号機は昭和45年2月14日落成。新製時から佐倉機関区の配置となり、房総地区で活躍しました。昭和58年頃に品川機関区へ配置換えとなりますが、国鉄の分割民営化を目前とした昭和62年2月3日付で廃車となりました。この時代の新鋭機関車は、貨物輸送の大合理化により、20年どころか10年そこそこで廃車になってしまったカマが多数存在しました。昭和56年9月 成田駅?にて DD51898ほか重連とDE10573(再掲)まだ佐倉機関区が存在していた最晩年の頃の写真です。最近調べていて分かったのですが、同機は国鉄時代に廃車後に清算事業団へと引き継がれ、なんと、昭和63年1月20日付で衣浦臨海鉄鉄道が購入し、KDE655として活躍しているそうです。その期間は、国鉄時代を遥かに上回る38年超えとなっています。

2025.08.27

コメント(0)

全1328件 (1328件中 1-50件目)