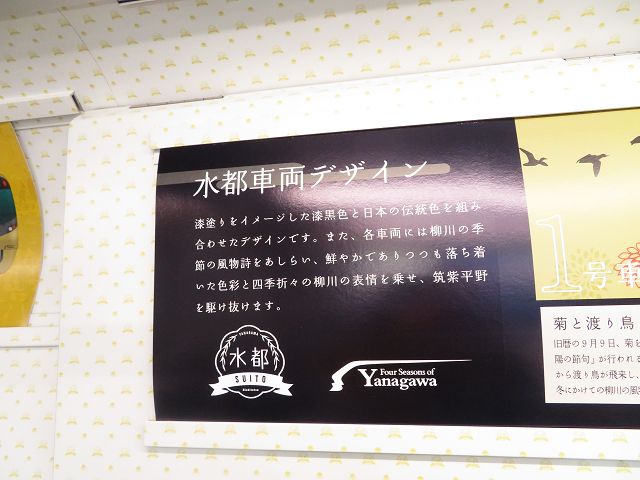

カテゴリ: 鉄道 / Trains

2019年8月4日、西鉄の柳川観光列車・水都に乗車し、大牟田駅から二日市駅へ行きました。

水都の2号車ですが、初代柳川藩主「立花宗茂(たちばなむねしげ)」ゆかりのものを中心に、ディスプレイに展示されています。1号~6号車の壁には、乗車記念カードがそれぞれケースに入っており、6種全てゲットしました。

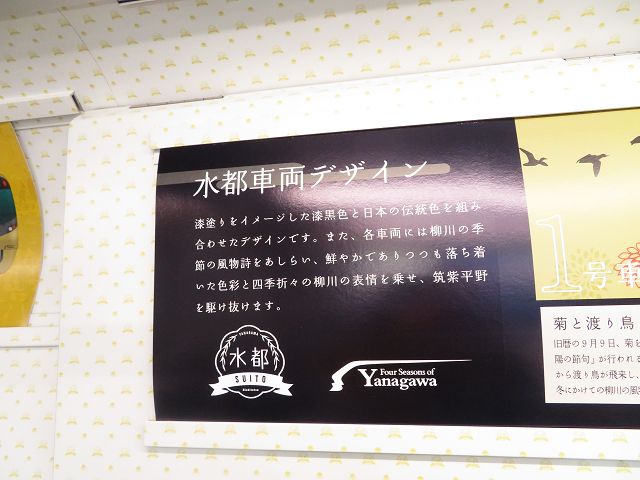

↑ 西鉄の「水都(すいと)」。

↑ 1号車のドア。

↑ 1号車の車内。

↑ 初代柳川藩主 立花宗茂:たちばなむねしげ(1567~1642)。

大友宗麟(おおともそうりん)、義統(よしむね)、豊臣秀吉、徳川秀忠、家光のもとで誠実にはたらき、勇猛な武将として戦国の世を駆け抜け、初代藩主として柳川藩11万石の基礎を築いた。

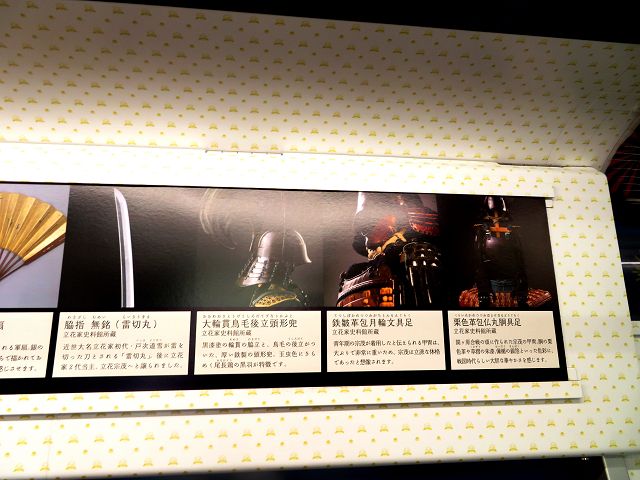

① 金箔押桃形兜(きんぱくおしももなりかぶと) 立花家資料館所蔵。

戦場で宗茂を守った親衛隊全員が、揃いで着用した兜。側面が桃の形に似ている鉄製兜は、金箔が貼られ、立花家では「金甲:きんこう」と呼ばれてきた。

宗茂が戦場で用いたと伝えられる軍扇。銀の三日月が、中央を外した形で描かれており、宗茂の洗練されたセンスを感じさせる。

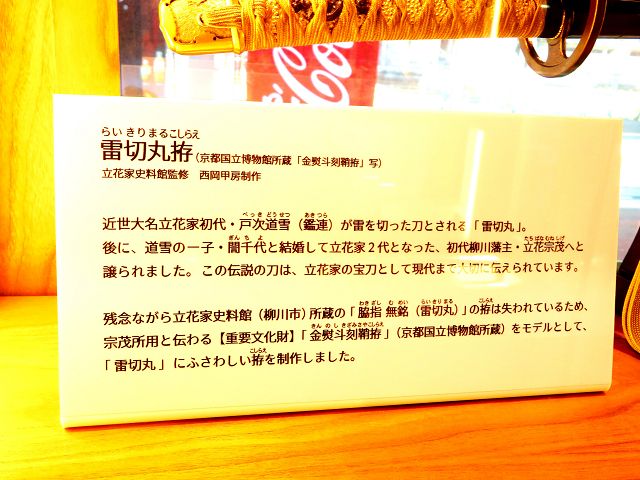

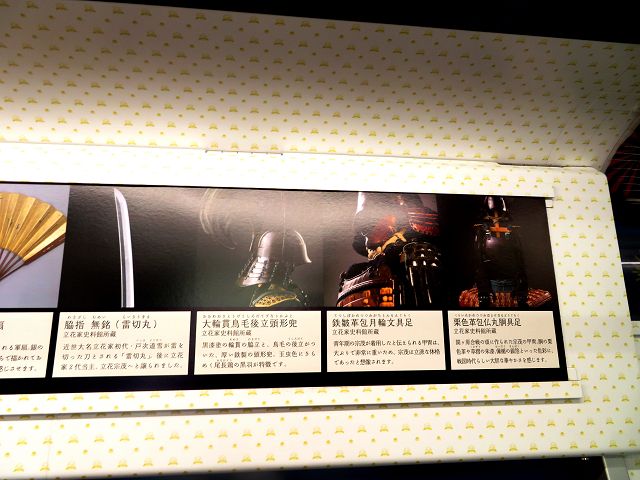

③ 脇差 無銘(わきざしむめい)雷切丸(らいきりまる)。 立花家資料館所蔵。

近世大名立花家初代・戸次道雪(べっきどうせつ:立花道雪)が雷を切った刀とされる「雷切丸」。後に立花家2代当主、立花宗茂へと譲られた。

④ 大輪貫鳥毛後立頭形兜(おおわぬきとりげうしろだてずなりかぶと)。立花家資料館所蔵。

黒漆塗の輪貫(わぬき)の脇立(わきだて)と、鳥毛の後立(うしろだて)がついた、厚い鉄製の頭形兜。玉虫色にきらめく尾長鶏(おながどり)の黒羽が特徴。

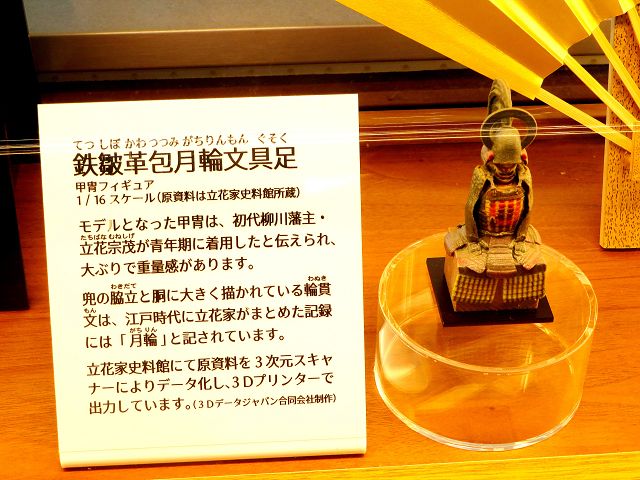

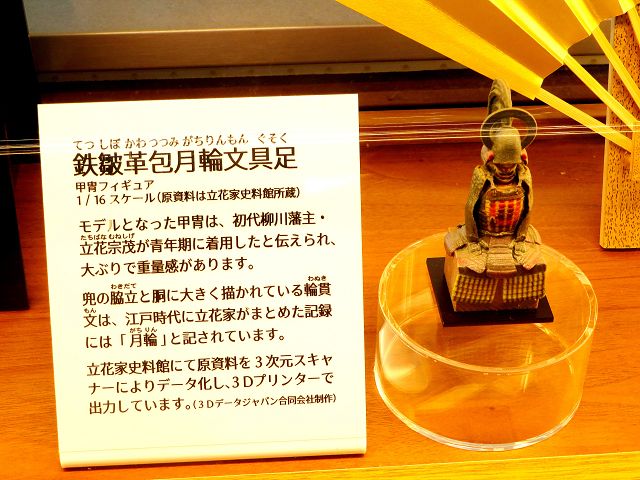

⑤ 鉄皺皮包月輪文具足(てつしぼかわつつみがちりんもんぐそく) 立花家資料館所蔵。

青年期の宗茂が着用したと伝えられる甲冑(かっちゅう)は、大ぶりで非常に重いため、宗茂は立派な体格であったと想像される。

⑥ 栗色革包仏丸胴具足(くりいろかわつつみほとけまるどうぐぐそく) 立花家資料館所蔵。

関ケ原合戦の頃に作られた宗茂の甲冑(かっちゅう)。胴の栗色革や草摺(くさずり)の朱漆、佩楯(はいだて)の銀箔(ぎんぱく)といった色彩に、戦国時代らしい大胆な華やかさを感じる。

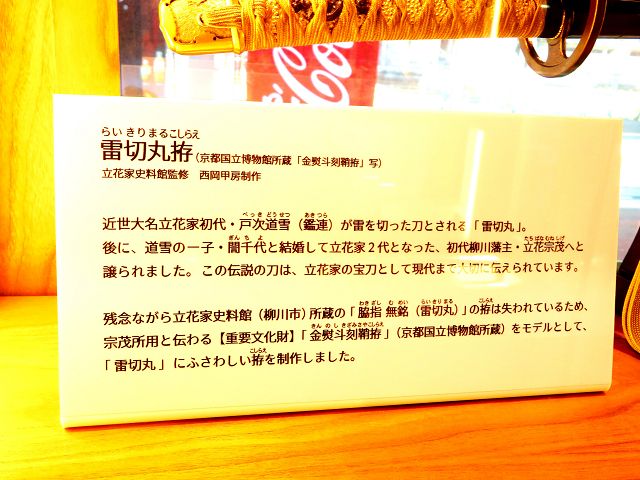

↑ 雷切丸拵(らいきりまるこしらえ)京都国立博物館所蔵「金熨斗刻鞘拵」写)

立花家資料館監修 西岡甲房制作。

「貝合わせ」という遊びに使われる。

江戸時代には、他の貝とは合わない二枚貝の特性が、貞節の象徴とされ、合貝とそれを納める「貝桶:かいおけ」は、お姫様の婚礼調度には欠かせなかった。

展示している合貝は、ハマグリ貝に立花家伝来の「花葉写生帖(はなばしゃせいちょう)」、「果物写生帖(くだものしゃせいちょう)」から選んだ。

鉄皺皮包月輪文具足(てつしぼかわつつみがちりんもんぐそく) 立花家資料館所蔵。

モデルとなった甲冑は、初代柳川藩主・立花宗茂(たちばなむねしげ)が青年期に着用したと伝えられ、大ぶりで重量感がある。

立花宗茂が戦場で用いたと伝えられる軍扇。

↑ 乗車記念スタンプとシートがある。

↑ 2号車。

↑ 1号~6号車の壁には、乗車記念カードがそれぞれケースに入っており、6種類を取ることができる。

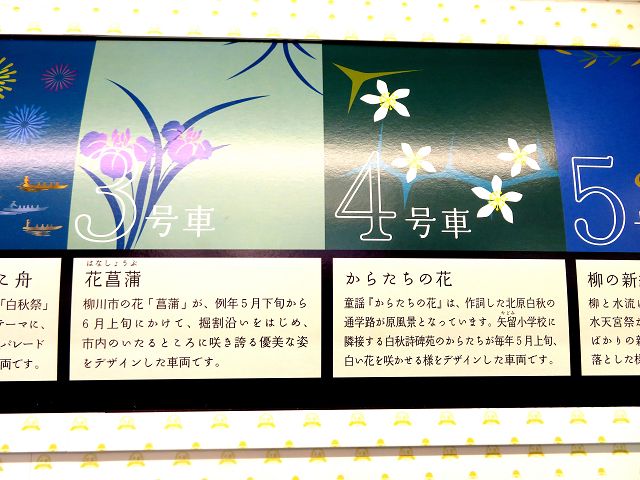

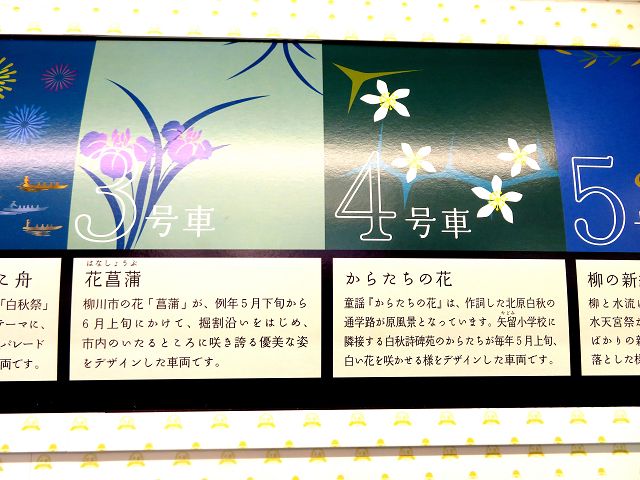

↑ 3号車。

↑ 4号車。

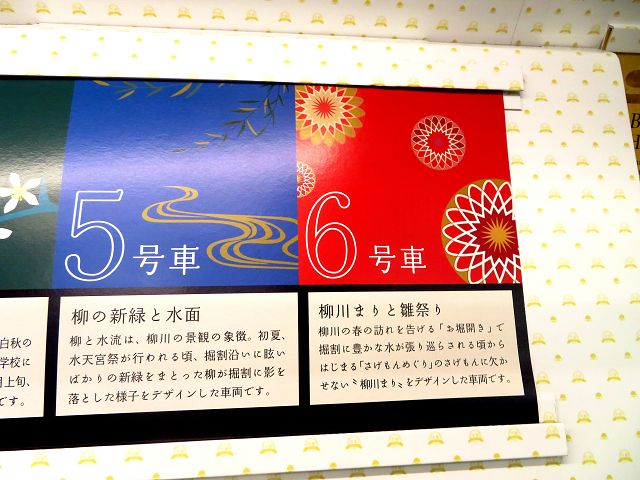

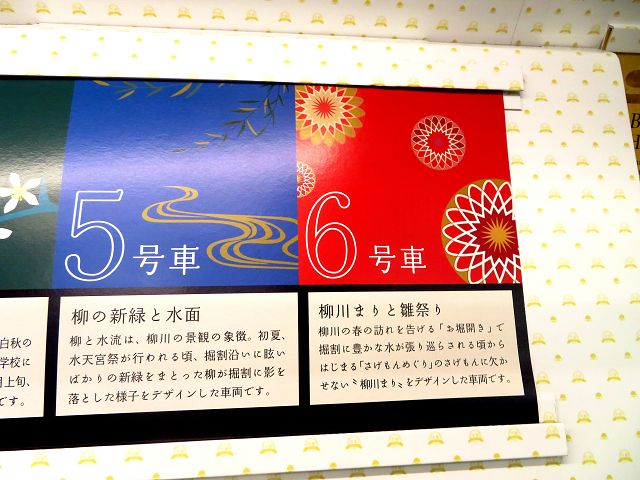

↑ 5号車。

↑ 6号車。

↑ 西鉄 大牟田駅。

↑ 柳川の矢部川大橋(斜張橋)。

↑ 柳川の風景。

↑ 西鉄 柳川駅。

↑ 成田山久留米分院の巨大観音像。

↑ 巨大観音像。

↑ 西鉄 二日市駅で下車した。

水都の2号車ですが、初代柳川藩主「立花宗茂(たちばなむねしげ)」ゆかりのものを中心に、ディスプレイに展示されています。1号~6号車の壁には、乗車記念カードがそれぞれケースに入っており、6種全てゲットしました。

↑ 西鉄の「水都(すいと)」。

↑ 1号車のドア。

↑ 1号車の車内。

↑ 初代柳川藩主 立花宗茂:たちばなむねしげ(1567~1642)。

大友宗麟(おおともそうりん)、義統(よしむね)、豊臣秀吉、徳川秀忠、家光のもとで誠実にはたらき、勇猛な武将として戦国の世を駆け抜け、初代藩主として柳川藩11万石の基礎を築いた。

① 金箔押桃形兜(きんぱくおしももなりかぶと) 立花家資料館所蔵。

戦場で宗茂を守った親衛隊全員が、揃いで着用した兜。側面が桃の形に似ている鉄製兜は、金箔が貼られ、立花家では「金甲:きんこう」と呼ばれてきた。

宗茂が戦場で用いたと伝えられる軍扇。銀の三日月が、中央を外した形で描かれており、宗茂の洗練されたセンスを感じさせる。

③ 脇差 無銘(わきざしむめい)雷切丸(らいきりまる)。 立花家資料館所蔵。

近世大名立花家初代・戸次道雪(べっきどうせつ:立花道雪)が雷を切った刀とされる「雷切丸」。後に立花家2代当主、立花宗茂へと譲られた。

④ 大輪貫鳥毛後立頭形兜(おおわぬきとりげうしろだてずなりかぶと)。立花家資料館所蔵。

黒漆塗の輪貫(わぬき)の脇立(わきだて)と、鳥毛の後立(うしろだて)がついた、厚い鉄製の頭形兜。玉虫色にきらめく尾長鶏(おながどり)の黒羽が特徴。

⑤ 鉄皺皮包月輪文具足(てつしぼかわつつみがちりんもんぐそく) 立花家資料館所蔵。

青年期の宗茂が着用したと伝えられる甲冑(かっちゅう)は、大ぶりで非常に重いため、宗茂は立派な体格であったと想像される。

⑥ 栗色革包仏丸胴具足(くりいろかわつつみほとけまるどうぐぐそく) 立花家資料館所蔵。

関ケ原合戦の頃に作られた宗茂の甲冑(かっちゅう)。胴の栗色革や草摺(くさずり)の朱漆、佩楯(はいだて)の銀箔(ぎんぱく)といった色彩に、戦国時代らしい大胆な華やかさを感じる。

↑ 雷切丸拵(らいきりまるこしらえ)京都国立博物館所蔵「金熨斗刻鞘拵」写)

立花家資料館監修 西岡甲房制作。

「貝合わせ」という遊びに使われる。

江戸時代には、他の貝とは合わない二枚貝の特性が、貞節の象徴とされ、合貝とそれを納める「貝桶:かいおけ」は、お姫様の婚礼調度には欠かせなかった。

展示している合貝は、ハマグリ貝に立花家伝来の「花葉写生帖(はなばしゃせいちょう)」、「果物写生帖(くだものしゃせいちょう)」から選んだ。

鉄皺皮包月輪文具足(てつしぼかわつつみがちりんもんぐそく) 立花家資料館所蔵。

モデルとなった甲冑は、初代柳川藩主・立花宗茂(たちばなむねしげ)が青年期に着用したと伝えられ、大ぶりで重量感がある。

立花宗茂が戦場で用いたと伝えられる軍扇。

↑ 乗車記念スタンプとシートがある。

↑ 2号車。

↑ 1号~6号車の壁には、乗車記念カードがそれぞれケースに入っており、6種類を取ることができる。

↑ 3号車。

↑ 4号車。

↑ 5号車。

↑ 6号車。

↑ 西鉄 大牟田駅。

↑ 柳川の矢部川大橋(斜張橋)。

↑ 柳川の風景。

↑ 西鉄 柳川駅。

↑ 成田山久留米分院の巨大観音像。

↑ 巨大観音像。

↑ 西鉄 二日市駅で下車した。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鉄道 / Trains] カテゴリの最新記事

-

JR東日本パンフ(新潟・彌彦神社) 2025.11.10

-

レールに乗ってJAFRA・どこすき広告(2025… 2025.10.06 コメント(2)

-

JR東日本パンフ(岩手銀行赤レンガ館) 2025.09.27 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(89)河合奈保子さん

(618)歌謡曲/映画/テレビ

(224)海外のお土産

(25)ウォーキング

(64)メーテル

(46)美術 / Art

(304)ガンダム・イデオンなどロボット

(14)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(32)星 / Stars

(84)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(235)飛行機の機窓/飛行機

(40)カメラ / Camera

(6)本、雑誌、記録

(103)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(38)ペット / Pet

(49)国内旅行(関東・甲州・信州)

(312)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(115)国内旅行(中国地方)

(80)国内旅行(九州)

(71)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(59)気象・災害

(25)昆虫/Insects

(5)花・植物

(14)車窓

(16)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾/Taiwan

(1)カナダ/Canada

(11)インドネシア

(1)料理

(28)スポーツ

(104)病気

(7)ニュース

(4)人生・老後

(4)© Rakuten Group, Inc.