カテゴリ: 城

2025年10月13日、広島城天守閣の中を見学しました。

原爆投下前から後の広島城の変遷がパネルで掲示されていたので、紹介します。

ーーーーーーーーーーー

【原子爆弾が投下される以前の広島城】

明治維新後、旧広島城内一帯は軍の管轄下におかれ、軍事施設が次々につくられていった。

その一方で、旧城内にあった建物や、周囲を取り囲んでいた櫓などの城郭建築のほとんどは取り壊されたり火災で焼失して失われてしまった。その結果、原爆投下時には、本丸の天守閣と中御門(なかごもん)、二の丸の表御門(おもてごもん)、太鼓櫓(たいこやぐら)、多聞櫓(たもんやぐら)の一部などが残るだけとなっていた。

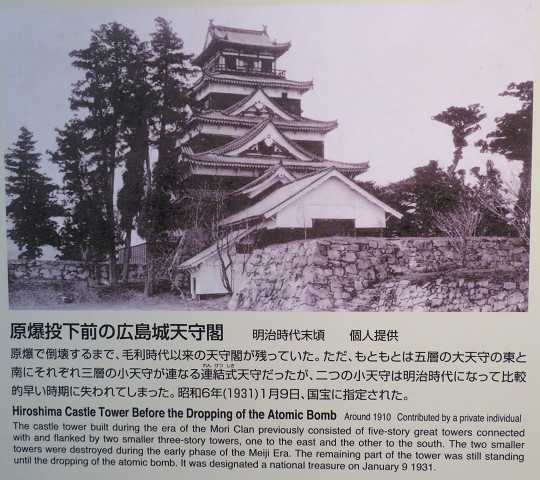

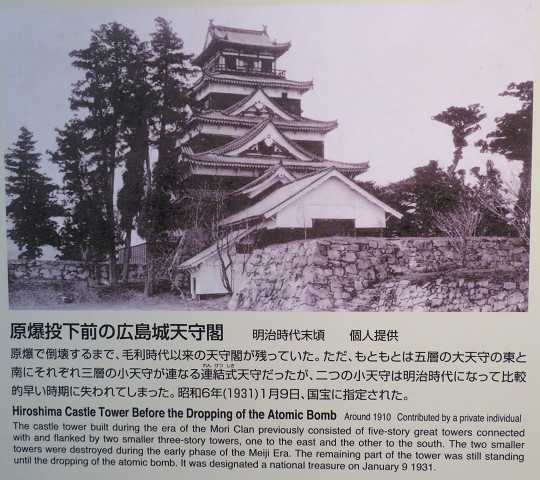

↓ 原爆投下前の広島城天守閣(明治時代末頃 個人提供)

原爆で倒壊するまで、毛利時代以来の天守閣が残っていた。ただ、もともとは五層の大天守の東と南にそれぞれ三層の小天守が連なる連結式天守だったが、二つの小天守は明治時代になって比較的早い時期に失われてしまった。昭和6年(1931)1月9日、国宝に指定された。

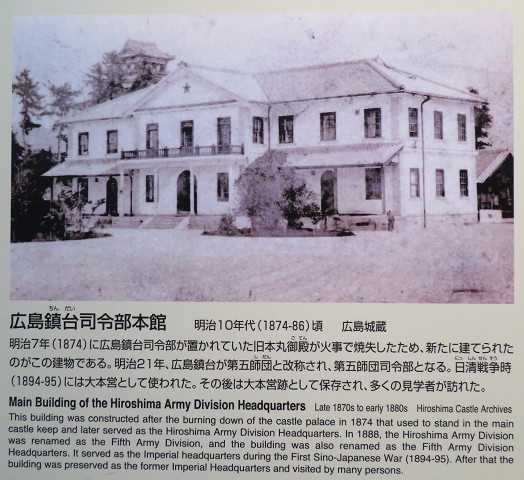

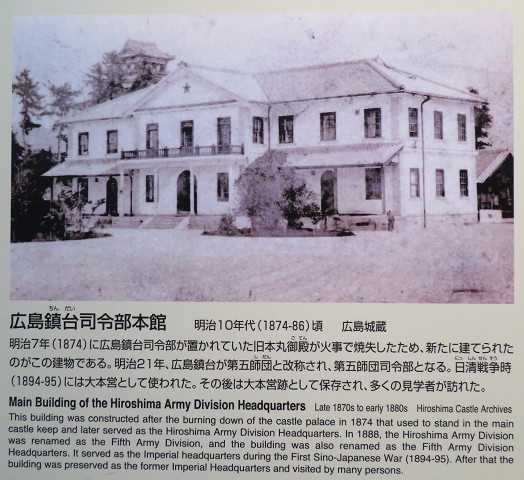

↓ 広島鎮台(ちんだい)司令部本館 明治10年代(1874~86)頃 広島城蔵

明治7年(1874)に広島鎮台司令部が置かれていた旧本丸御殿が火事で焼失したため、新たに建てられたのがこの建物である。明治21年、広島鎮台が第5師団と改称され、第5師団司令部となる。日清戦争時代(1894-95)には大本営として使われた。その後は大本営跡として保存され、多くの見学者が訪れた。

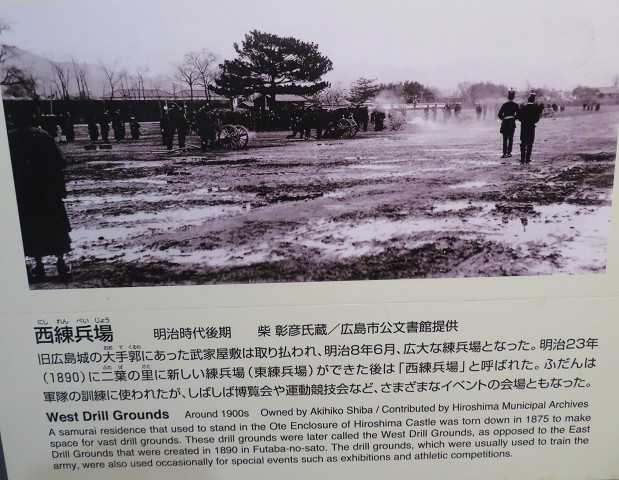

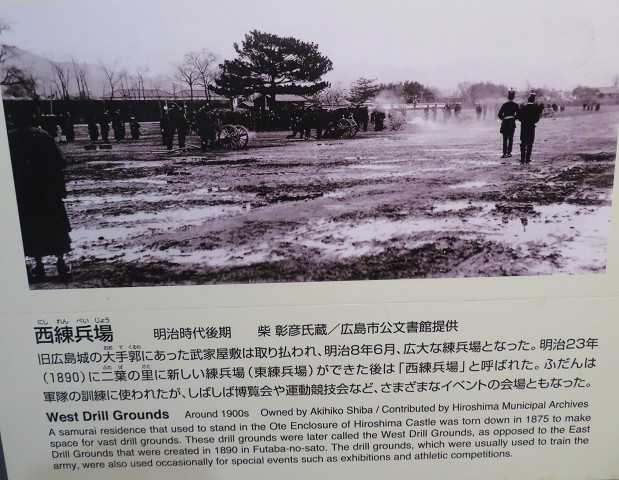

↓ 西練兵場 明治時代後期 柴彰彦氏蔵/広島市公文書館提供

旧広島城の大手廓(おおてくるわ)にあった武家屋敷は取り払われ、明治8年6月、広大な練兵場となった。明治23年(1890)に二葉の里(ふたばのさと)に新しい練兵場(東練兵場)ができた後は「西練兵場」と呼ばれた。普段は軍隊の訓練に使われたが、しばしば博覧会や運動競技会など、さまざまなイベントの会場ともなった。

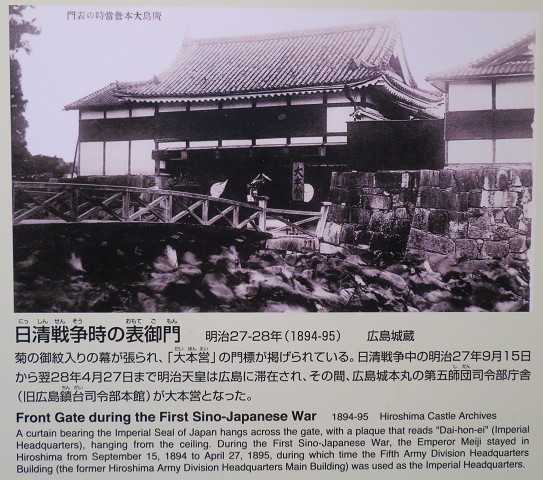

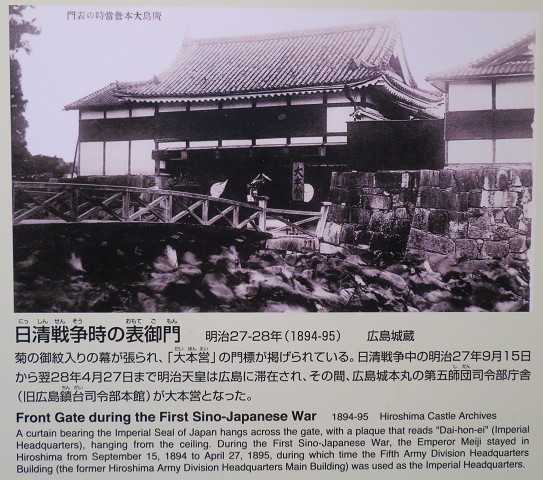

↓ 日清戦争時の表御門(おもてごもん) 明治27ー28年(1894ー95)広島城蔵

菊の御紋入りの幕が張られ、「大本営」の門標が掲げられている。日清戦争中の明治27年9月15日から翌28年4月27日まで明治天皇は広島に滞在され、その間、広島城本丸の第5師団司令部庁舎(旧広島鎮台司令部本館)が大本営となった。

↓ 帝国議会仮議事堂 明治27年(1894)10月 広島市公文書館提供

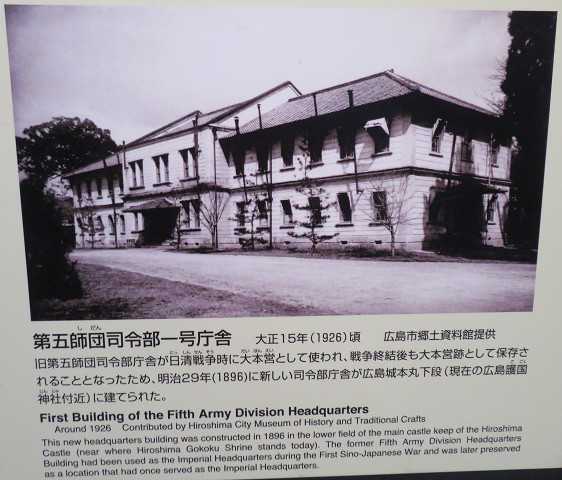

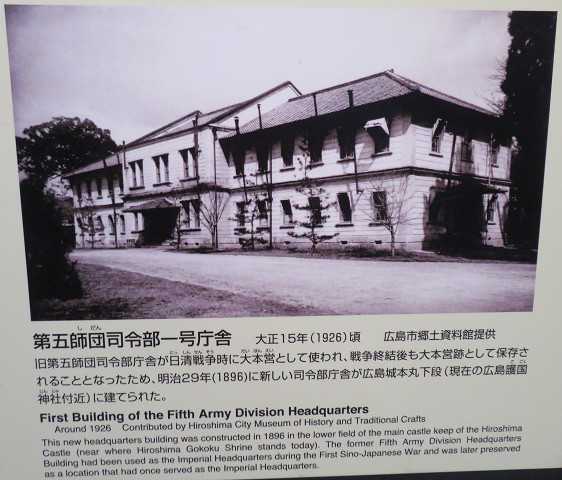

↓ 第五師団司令部一号庁舎 大正15年(1926)頃 広島市郷土資料館提供

旧第五師団司令部庁舎が日清戦争時に大本営として使われ、戦争終結後も大本営跡として保存されることとなったため、明治29年(1896)に新しい司令部庁舎が広島城本丸下段(現在の広島護国神社付近)に建てられた。

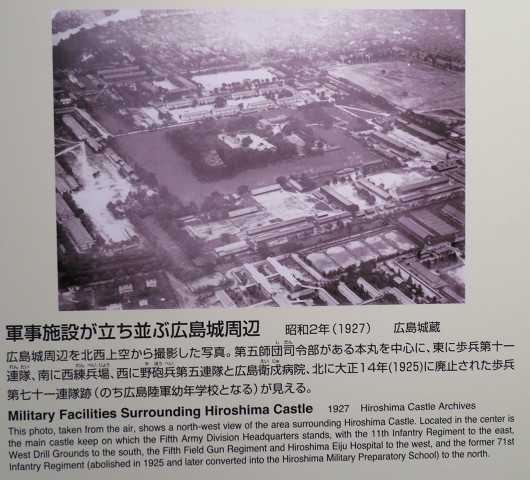

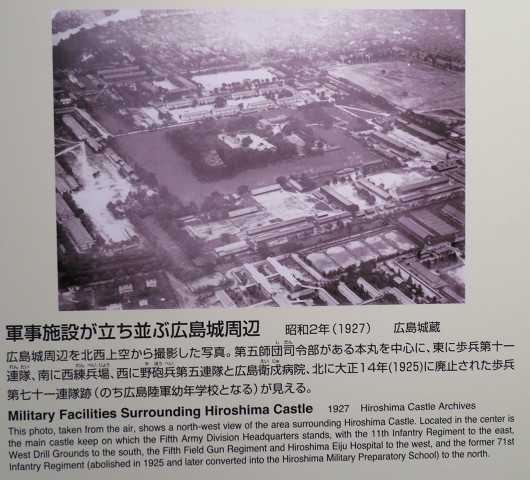

↓ 軍事施設が建ち並ぶ広島城周辺 昭和2年(1927)広島城蔵

広島城周辺を北西上空から撮影した写真。大五師団司令部がある本丸を中心に、東に歩兵第十一連隊、南に西練兵場、西に野砲兵第五連隊と広島衛戍(えいじゅ)病院、北に大正14年(1925)に廃止された歩兵第七十一連隊跡(のち広島陸軍幼年学校となる)が見える。

↓ 歩兵第十一連隊 1920年代頃 広島市郷土資料館提供

歩兵第十一連隊は明治8年(1875)の誕生以来、広島鎮台(のち第五師団)の期間となった部隊。

兵営は広島城の内堀の東側(現在の中区上八丁堀付近)一帯を占めた。

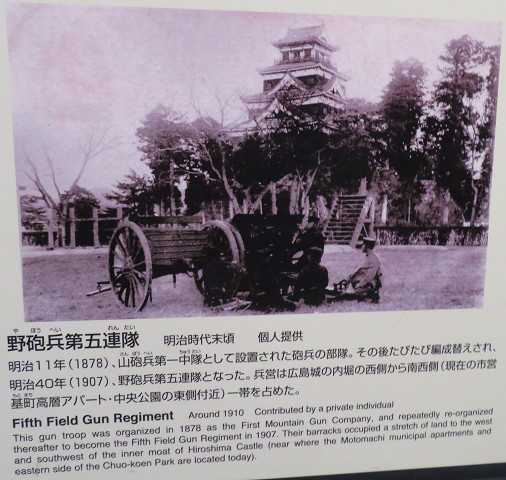

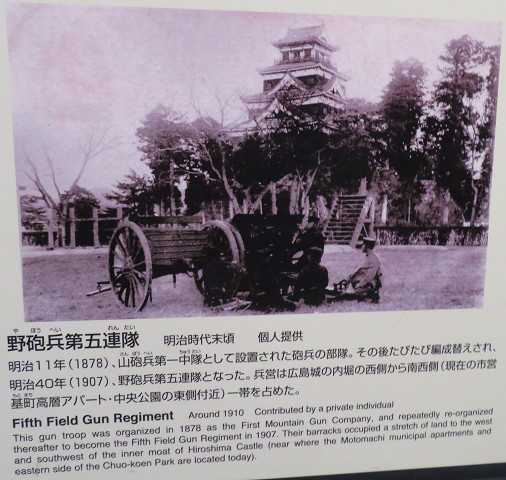

↓ 野砲兵第五連隊 明治時代末頃 個人提供

明治11年(1878)、山砲兵大中隊として設置された砲兵の部隊。その後たびたび編成替えされ、明治40年(1907)、野砲兵第五連隊となった。衛兵は広島城の内堀の西側から南西側(現在の市営基町高層アパート・中央公園の東側付近)一帯を占めた。

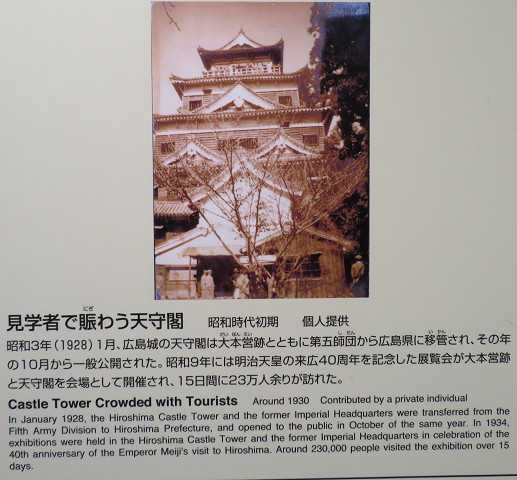

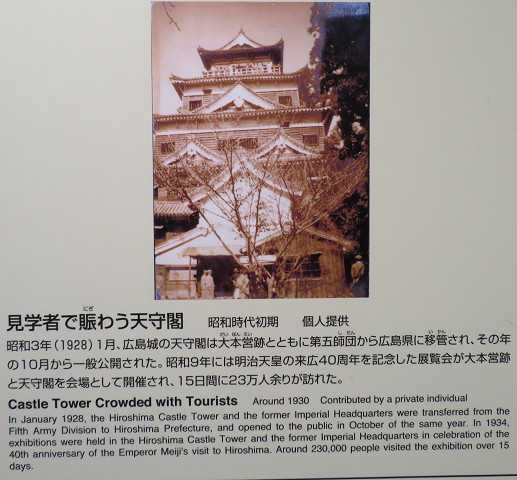

↓ 見学者で賑わう天守閣 昭和時代初期 個人提供

昭和3年(1928)1月、広島城の天守閣は大本営跡とともに第五師団から広島県に移管され、その年の10月から一般公開された。昭和9年には明治天皇の来広40周年を記念した展覧会が大本営跡と天守閣を会場として開催され、15日間に23万人余りが訪れた。

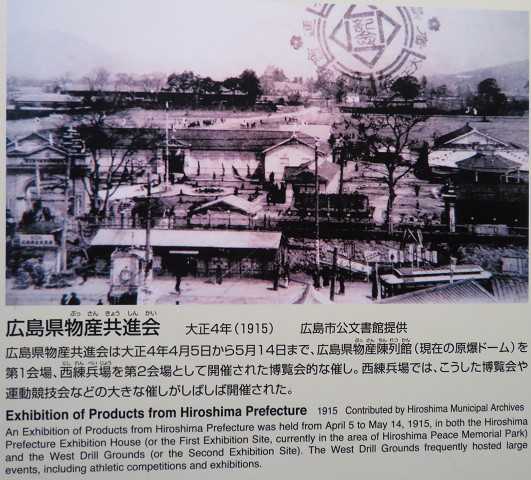

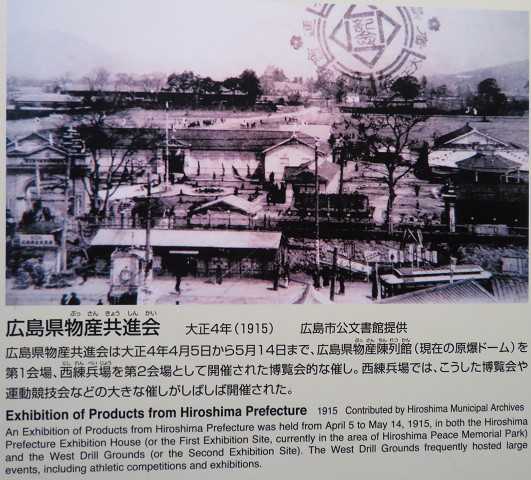

↓ 広島県物産共進会 大正4年(1915年) 広島市公文書館提供

広島県物産共進会は大正4年4月5日から5月14日まで、広島県物産陳列館(現在の原爆ドーム)を第1会場、西練兵場を第2会場として開催された博覧会的な催し。西練兵場では、こうした博覧会や運動競技会などの大きな催しがしばしは開催された。

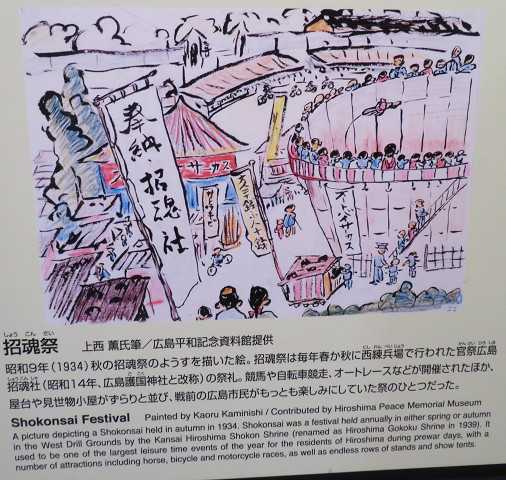

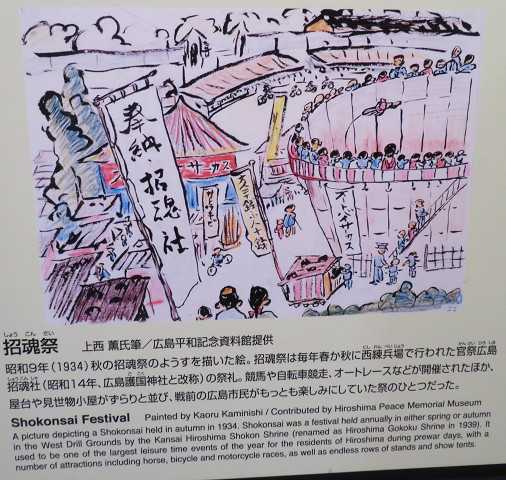

↓ 招魂祭(しょうこんさい) 上西薫氏筆/広島平和記念資料館提供

昭和9年(1934)秋の招魂祭のようすを描いた絵。招魂祭は毎年春か秋に西練兵場で行われた官祭広島招魂社(昭和14年、広島護国神社と改称)の祭礼。競馬や自転車競走、オートレースなどが開催されたほか、屋台や見世物小屋がずらりと並び、戦前の広島市民がもっとも楽しみにしていた祭のひとつだった。

ーーーーーーーーーーー

*1945年8月6日 8時15分 広島市に原爆が投下された

【原爆の被害】

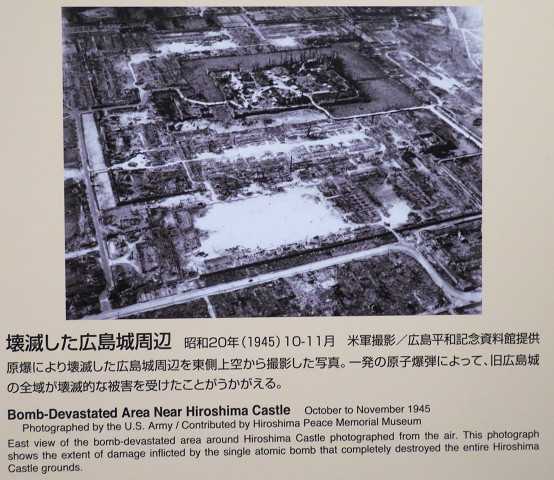

旧広島城内は爆心地からほぼ1.5Km圏内にあったため、江戸時代以来残っていた天守閣・中御門・表御門・太鼓櫓等の城郭建築は原爆によってすべて失われた。同時に、場内にあった軍事施設のほとんどは倒壊・焼失するなど壊滅的な被害を受け、場内にいた約1万人の兵員が死亡したとされる。

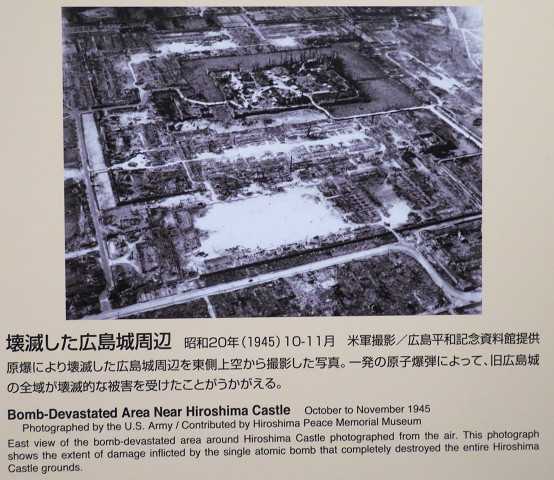

↓ 壊滅した広島城周辺 昭和20年(1945)10ー11月 米軍撮影/広島平和記念資料館提供

原爆により壊滅した広島城周辺を東側上空から撮影した写真。一発の原子爆弾によって、旧広島城の全域が壊滅的な被害を受けたことがうかがえる。

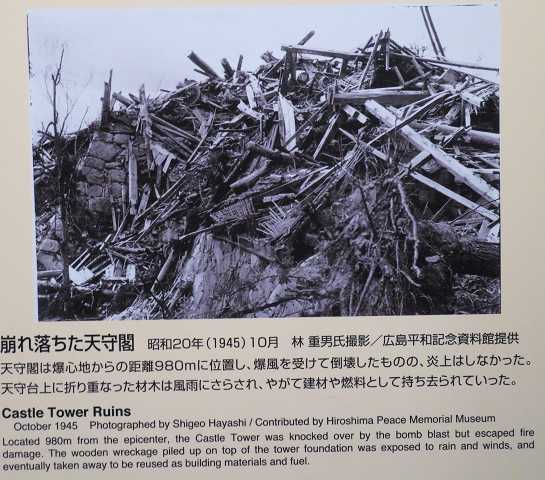

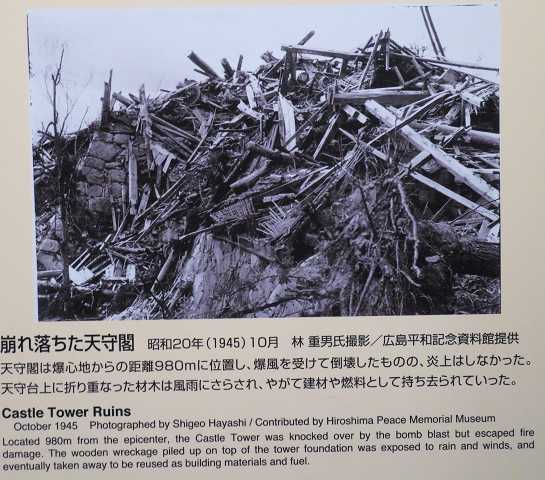

↓ 崩れ落ちた天守閣 昭和20年(1945)10月 林重男氏撮影/広島平和記念資料館提供

天守台上に折り重なった材木は風雨にさらされ、やがて建材や燃料として持ちされれていった。

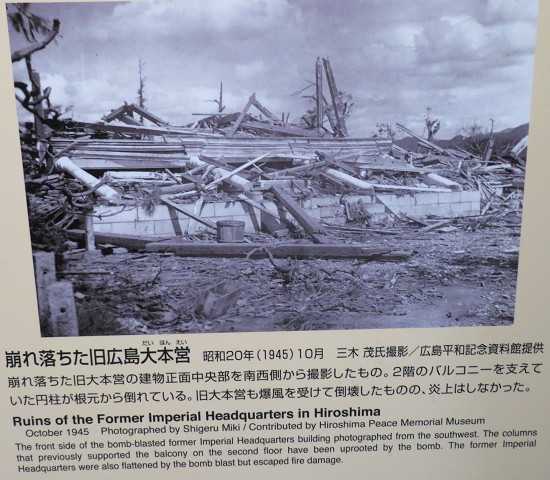

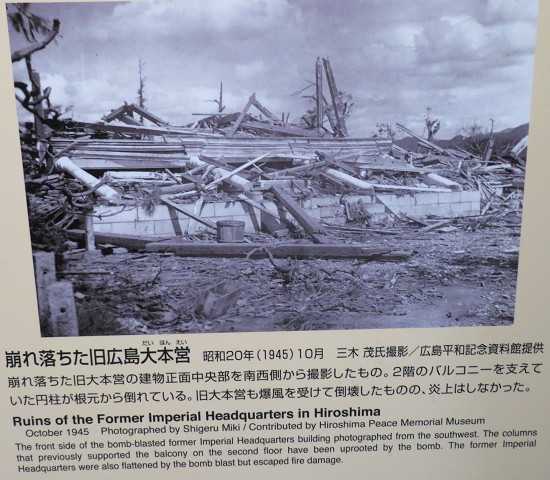

↓ 崩れ落ちた旧広島大本営 昭和20年(1945)10月 三木茂氏撮影/広島平和記念資料館提供

崩れ落ちた旧大本営の建物正面中央部を南西側から撮影したもの。2階のバルコニーを支えていた円柱が根元から倒れている。旧大本営も爆風を受けて倒壊したものの、炎上はしなかった。

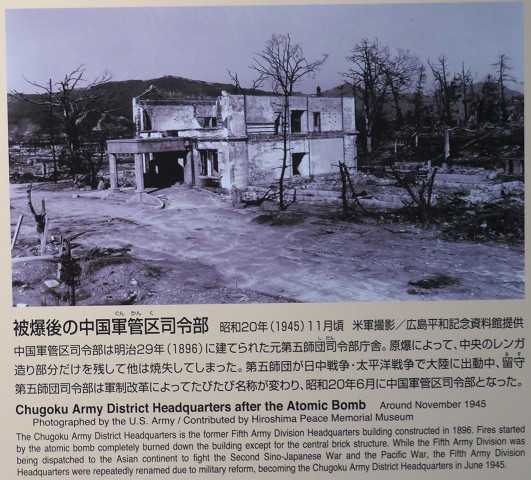

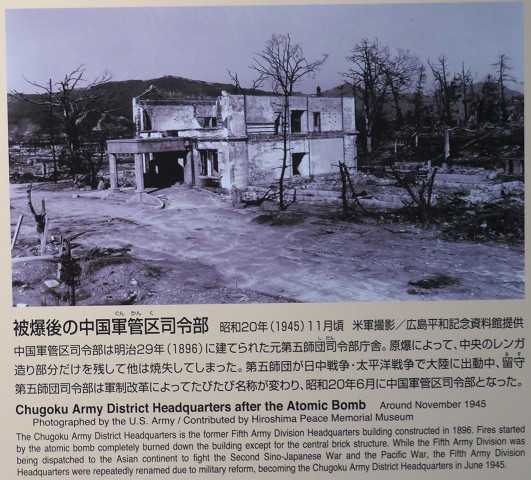

↓ 被爆後の中国軍管区司令部 昭和20年(1945)11月頃 米軍撮影/広島平和記念資料館提供

中国軍管区司令部は明治29年(1896)に建てられた元第五師団司令部庁舎。原爆によって、中央のレンガ造り部分だけを残して他は焼失してしまった。第5師団が日中戦争・太平洋戦争で大陸に出勤中、留守第五師団司令部は軍制改革によってたびたび名称が変わり、昭和20年6月に中国軍管区司令部となった。

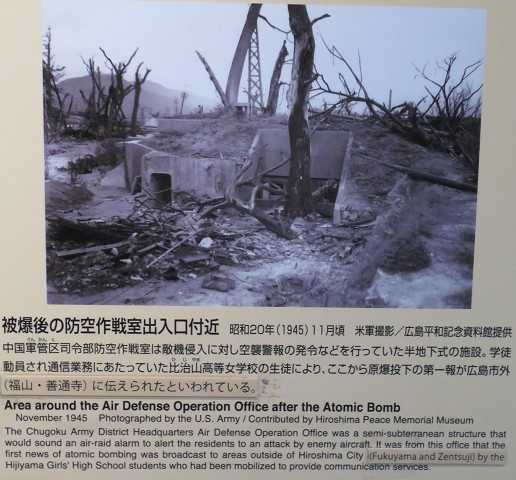

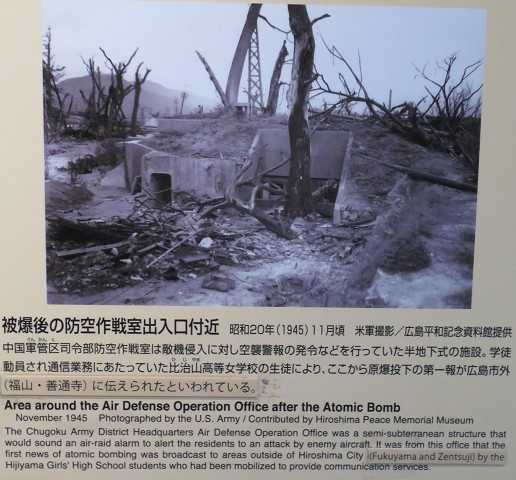

↓ 被爆後の防空作戦室出入口付近 昭和20年(1945)11月頃 米軍撮影/広島平和記念資料館提供

中国軍管区司令部防空作戦室は敵機親友に対し空襲警報の発令などを行っていた半地下式の施設。学徒動員され通信業務にあたっていた比治山高等女学校の生徒により、ここから原爆投下の第一報が広島市外(福山・善通寺)に伝えられたといわれている。)

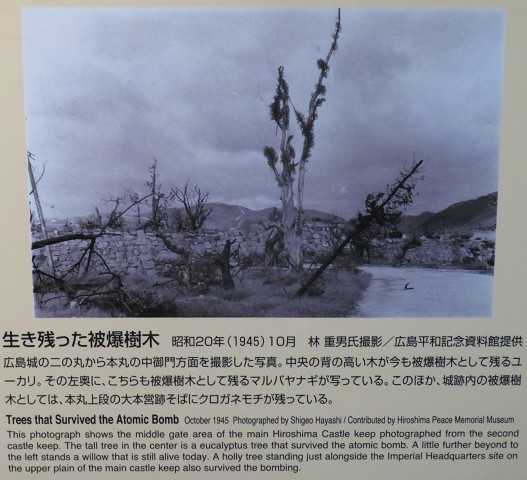

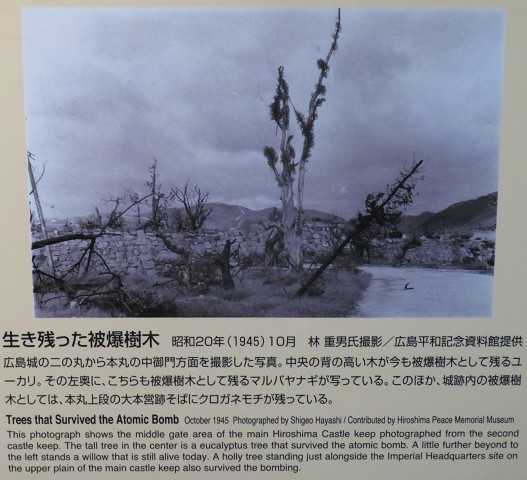

↓ 生き残った被爆樹木 昭和20年(1945)10月 林重男氏撮影/広島平和記念資料館提供

広島城の二の丸から本丸の中御門方面を撮影した写真。中央の背の高い木が今も被爆樹木として残るユーカリ。その左奥に、こちらも被爆樹木として残るマルバヤナギが写っている。このほか、城跡内の被爆樹木としては、本丸上段の大本営跡そばにクロガネモチが残っている。

【広島城の戦後】

原爆によって軍事施設が壊滅したあと、旧広島城内には原爆で家を失った人々の住宅が立ち並んだ。その後次第に周辺の整備が進み、官公庁街や市民の憩いの場としての中央公園などが形作られていった。

一方、天守閣は原爆で倒壊した後、しばらくの間失われていたが、昭和26年(1951)の体育文化博覧会で木造の天守閣が一時的に復元され、昭和33年、現在の天守閣が鉄筋コンクリートで復元された。

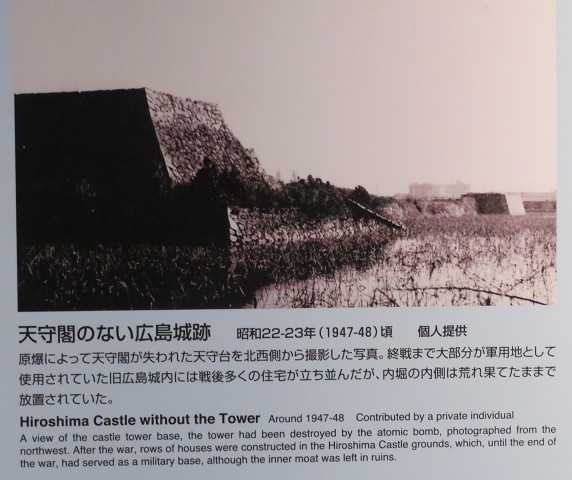

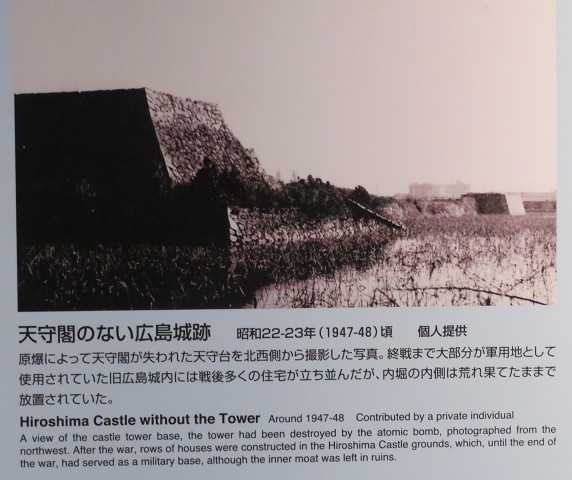

↓ 天守閣のない広島城跡 昭和22ー23年(1947-48)頃 個人提供

原爆によって天守閣が失われた天守台を北西側から撮影した写真。終戦まで大部分が軍用地として使用されていた旧広島城内には戦後多くの住宅が立ち並んだが、内堀の内側は荒れ果てたままで放置されていた。

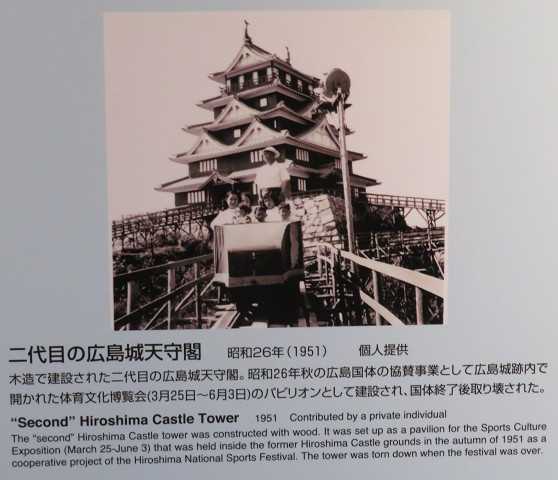

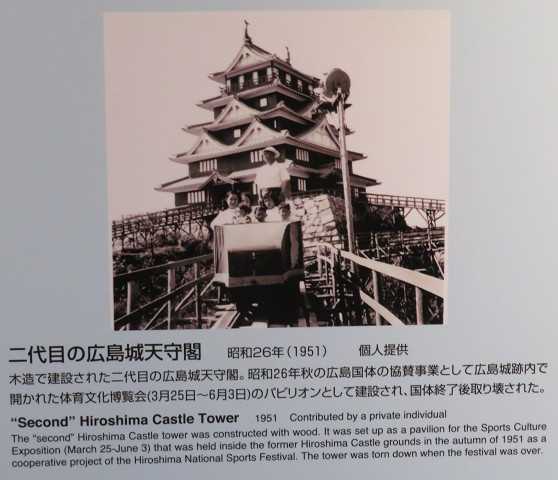

↓ 二代目の広島城天守閣 昭和26年(1951) 個人提供

木造で建設された二代目の広島城天守閣。昭和26年秋の広島国体の協賛事業として広島城跡内で開かれた体育文化博覧会(3月25日~6月3日)のパビリオンとして建設され、国体終了後取り壊された。

↓ 紙屋町交差点から見た広島城跡 昭和27年(1952) 広島市公文書館提供

二代目天守が取り壊され、再び天守閣がなくなった広島城跡を紙屋町交差点から撮影した写真。

軍用地だった旧城内をマッカーサー道路(現在の鯉城通り北端部分)が貫通し、その左側に市営住宅が立ち並んでいる。

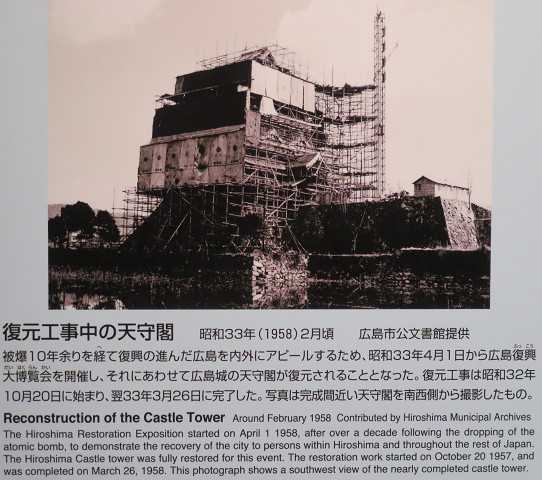

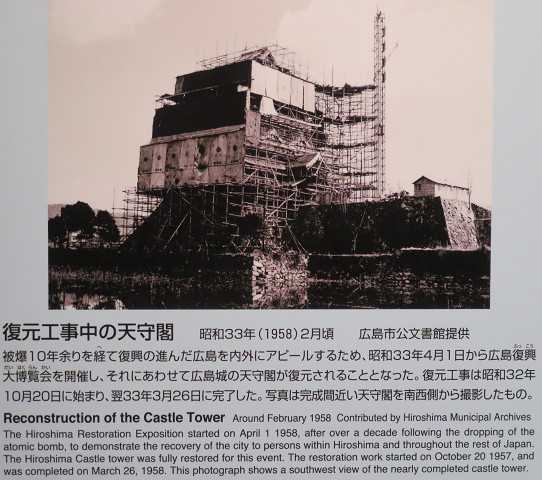

↓ 復元工事中の天守閣 昭和33年(1958)2月頃 広島市公文書館提供

被爆10年余りを経て復興の進んだ広島を内外にアピールするため、昭和33年4月1日から広島大博覧会を開催し、それにあわせて広島城の天守閣が復元されることとなった。復元工事は昭和32年10月20日に始まり、翌33年3月26日に完了した。写真は完成間近い天守閣を南西側から撮影。

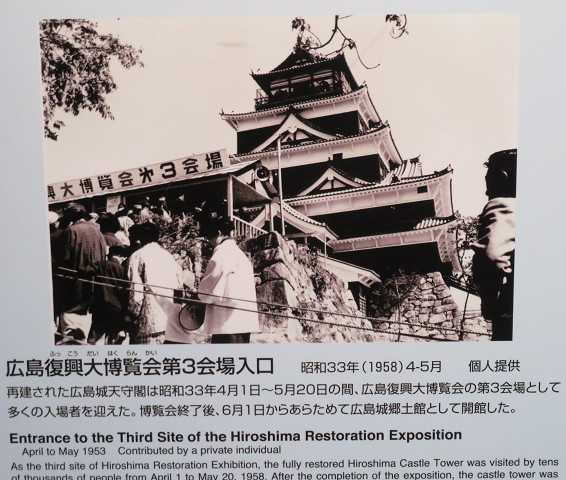

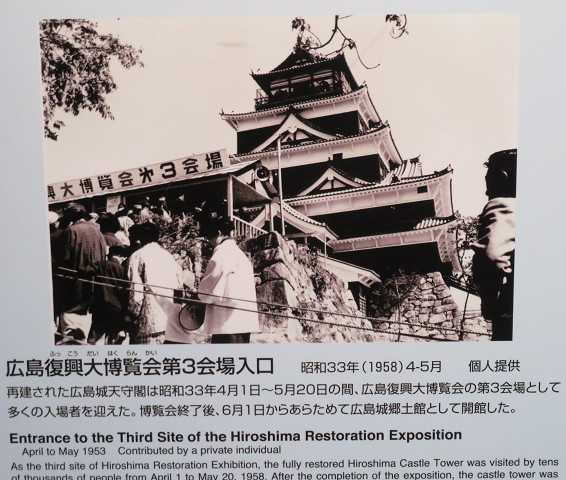

↓ 広島復興大博覧会第3会場入り口 昭和33年(1958)4-5月 個人提供

再建された広島城天守閣は昭和33年4月1日~5月20日の間、広島復興大博覧会の第3会場として多くの入場者を迎えた。博覧会終了後、6月1日からあらためて広島城郷土館として開館した。

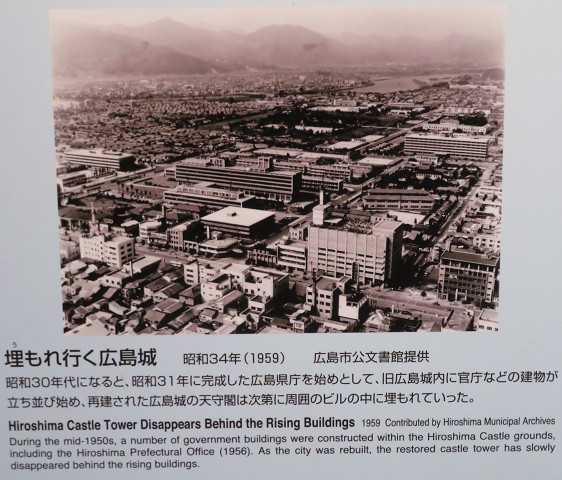

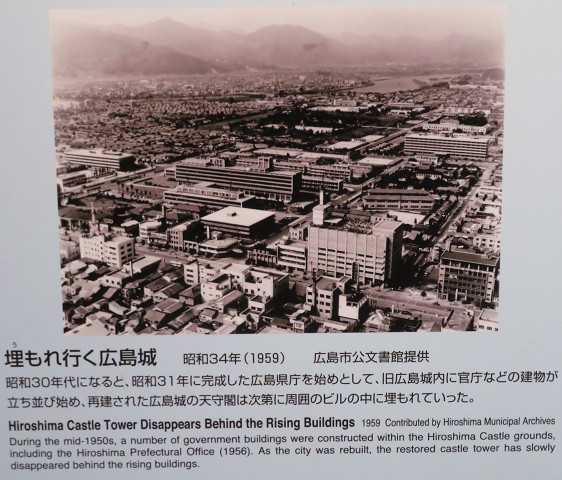

↓ 埋もれ行く広島城 昭和34年(1959) 広島市公文書館提供

昭和30年代になると、昭和31年に完成した広島県庁を始めとして、旧広島城内に官庁などの建物が立ち並び始め、再建された広島城の天守閣は次第に周囲のビルの中に埋もれていった。

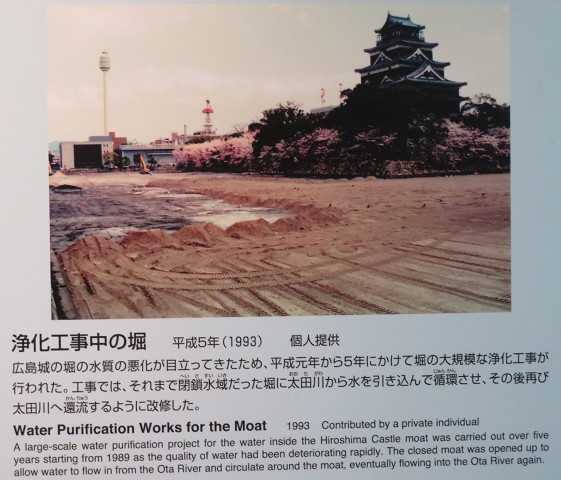

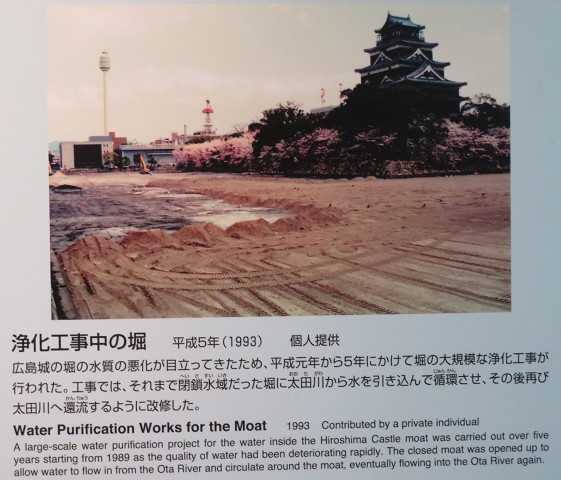

↓ 浄化工事中の堀 平成5年(1993) 個人提供

広島城の堀の水質の悪化が目立ってきたため、平成元年から5年にかけて堀の大規模な浄化工事が行われた。工事では、それまで閉鎖水域だった堀に太田川から水を引き込んで循環させ、その後再び太田川へ還流するように改修した。

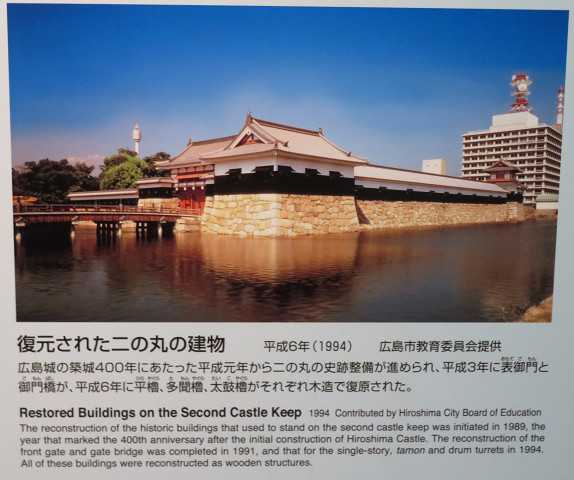

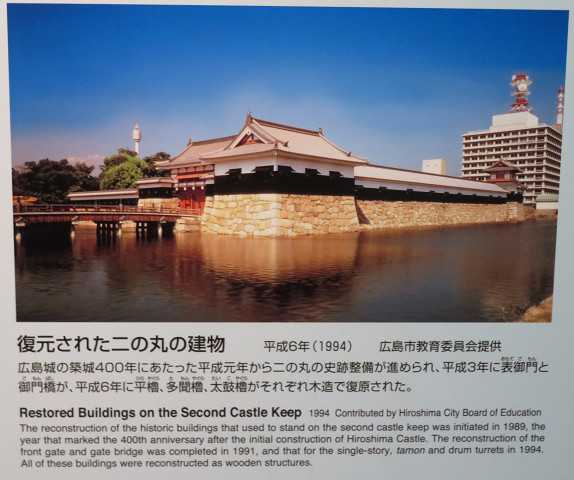

↓ 復元された二の丸の建物 平成6年(1994) 広島市教育委員会提供

広島城の築城400年にあたった平成元年から二の丸の史跡整備が進められ、平成3年に表御門と御門橋が、平成6年に平櫓、多聞櫓、太鼓櫓がそれぞれ木造で復元された。

↓ 天守閣再建50周年を迎えた広島城とその周辺 平成20年(2008年)3月 広島市広報課提供

旧広島城内は、現在では史跡広島城跡を中心に、市民の憩いの場となっている中央公園や官公庁、学校、住宅地、商業施設などに姿を変えている。

原爆投下前から後の広島城の変遷がパネルで掲示されていたので、紹介します。

ーーーーーーーーーーー

【原子爆弾が投下される以前の広島城】

明治維新後、旧広島城内一帯は軍の管轄下におかれ、軍事施設が次々につくられていった。

その一方で、旧城内にあった建物や、周囲を取り囲んでいた櫓などの城郭建築のほとんどは取り壊されたり火災で焼失して失われてしまった。その結果、原爆投下時には、本丸の天守閣と中御門(なかごもん)、二の丸の表御門(おもてごもん)、太鼓櫓(たいこやぐら)、多聞櫓(たもんやぐら)の一部などが残るだけとなっていた。

↓ 原爆投下前の広島城天守閣(明治時代末頃 個人提供)

原爆で倒壊するまで、毛利時代以来の天守閣が残っていた。ただ、もともとは五層の大天守の東と南にそれぞれ三層の小天守が連なる連結式天守だったが、二つの小天守は明治時代になって比較的早い時期に失われてしまった。昭和6年(1931)1月9日、国宝に指定された。

↓ 広島鎮台(ちんだい)司令部本館 明治10年代(1874~86)頃 広島城蔵

明治7年(1874)に広島鎮台司令部が置かれていた旧本丸御殿が火事で焼失したため、新たに建てられたのがこの建物である。明治21年、広島鎮台が第5師団と改称され、第5師団司令部となる。日清戦争時代(1894-95)には大本営として使われた。その後は大本営跡として保存され、多くの見学者が訪れた。

↓ 西練兵場 明治時代後期 柴彰彦氏蔵/広島市公文書館提供

旧広島城の大手廓(おおてくるわ)にあった武家屋敷は取り払われ、明治8年6月、広大な練兵場となった。明治23年(1890)に二葉の里(ふたばのさと)に新しい練兵場(東練兵場)ができた後は「西練兵場」と呼ばれた。普段は軍隊の訓練に使われたが、しばしば博覧会や運動競技会など、さまざまなイベントの会場ともなった。

↓ 日清戦争時の表御門(おもてごもん) 明治27ー28年(1894ー95)広島城蔵

菊の御紋入りの幕が張られ、「大本営」の門標が掲げられている。日清戦争中の明治27年9月15日から翌28年4月27日まで明治天皇は広島に滞在され、その間、広島城本丸の第5師団司令部庁舎(旧広島鎮台司令部本館)が大本営となった。

↓ 帝国議会仮議事堂 明治27年(1894)10月 広島市公文書館提供

↓ 第五師団司令部一号庁舎 大正15年(1926)頃 広島市郷土資料館提供

旧第五師団司令部庁舎が日清戦争時に大本営として使われ、戦争終結後も大本営跡として保存されることとなったため、明治29年(1896)に新しい司令部庁舎が広島城本丸下段(現在の広島護国神社付近)に建てられた。

↓ 軍事施設が建ち並ぶ広島城周辺 昭和2年(1927)広島城蔵

広島城周辺を北西上空から撮影した写真。大五師団司令部がある本丸を中心に、東に歩兵第十一連隊、南に西練兵場、西に野砲兵第五連隊と広島衛戍(えいじゅ)病院、北に大正14年(1925)に廃止された歩兵第七十一連隊跡(のち広島陸軍幼年学校となる)が見える。

↓ 歩兵第十一連隊 1920年代頃 広島市郷土資料館提供

歩兵第十一連隊は明治8年(1875)の誕生以来、広島鎮台(のち第五師団)の期間となった部隊。

兵営は広島城の内堀の東側(現在の中区上八丁堀付近)一帯を占めた。

↓ 野砲兵第五連隊 明治時代末頃 個人提供

明治11年(1878)、山砲兵大中隊として設置された砲兵の部隊。その後たびたび編成替えされ、明治40年(1907)、野砲兵第五連隊となった。衛兵は広島城の内堀の西側から南西側(現在の市営基町高層アパート・中央公園の東側付近)一帯を占めた。

↓ 見学者で賑わう天守閣 昭和時代初期 個人提供

昭和3年(1928)1月、広島城の天守閣は大本営跡とともに第五師団から広島県に移管され、その年の10月から一般公開された。昭和9年には明治天皇の来広40周年を記念した展覧会が大本営跡と天守閣を会場として開催され、15日間に23万人余りが訪れた。

↓ 広島県物産共進会 大正4年(1915年) 広島市公文書館提供

広島県物産共進会は大正4年4月5日から5月14日まで、広島県物産陳列館(現在の原爆ドーム)を第1会場、西練兵場を第2会場として開催された博覧会的な催し。西練兵場では、こうした博覧会や運動競技会などの大きな催しがしばしは開催された。

↓ 招魂祭(しょうこんさい) 上西薫氏筆/広島平和記念資料館提供

昭和9年(1934)秋の招魂祭のようすを描いた絵。招魂祭は毎年春か秋に西練兵場で行われた官祭広島招魂社(昭和14年、広島護国神社と改称)の祭礼。競馬や自転車競走、オートレースなどが開催されたほか、屋台や見世物小屋がずらりと並び、戦前の広島市民がもっとも楽しみにしていた祭のひとつだった。

ーーーーーーーーーーー

*1945年8月6日 8時15分 広島市に原爆が投下された

【原爆の被害】

旧広島城内は爆心地からほぼ1.5Km圏内にあったため、江戸時代以来残っていた天守閣・中御門・表御門・太鼓櫓等の城郭建築は原爆によってすべて失われた。同時に、場内にあった軍事施設のほとんどは倒壊・焼失するなど壊滅的な被害を受け、場内にいた約1万人の兵員が死亡したとされる。

↓ 壊滅した広島城周辺 昭和20年(1945)10ー11月 米軍撮影/広島平和記念資料館提供

原爆により壊滅した広島城周辺を東側上空から撮影した写真。一発の原子爆弾によって、旧広島城の全域が壊滅的な被害を受けたことがうかがえる。

↓ 崩れ落ちた天守閣 昭和20年(1945)10月 林重男氏撮影/広島平和記念資料館提供

天守台上に折り重なった材木は風雨にさらされ、やがて建材や燃料として持ちされれていった。

↓ 崩れ落ちた旧広島大本営 昭和20年(1945)10月 三木茂氏撮影/広島平和記念資料館提供

崩れ落ちた旧大本営の建物正面中央部を南西側から撮影したもの。2階のバルコニーを支えていた円柱が根元から倒れている。旧大本営も爆風を受けて倒壊したものの、炎上はしなかった。

↓ 被爆後の中国軍管区司令部 昭和20年(1945)11月頃 米軍撮影/広島平和記念資料館提供

中国軍管区司令部は明治29年(1896)に建てられた元第五師団司令部庁舎。原爆によって、中央のレンガ造り部分だけを残して他は焼失してしまった。第5師団が日中戦争・太平洋戦争で大陸に出勤中、留守第五師団司令部は軍制改革によってたびたび名称が変わり、昭和20年6月に中国軍管区司令部となった。

↓ 被爆後の防空作戦室出入口付近 昭和20年(1945)11月頃 米軍撮影/広島平和記念資料館提供

中国軍管区司令部防空作戦室は敵機親友に対し空襲警報の発令などを行っていた半地下式の施設。学徒動員され通信業務にあたっていた比治山高等女学校の生徒により、ここから原爆投下の第一報が広島市外(福山・善通寺)に伝えられたといわれている。)

↓ 生き残った被爆樹木 昭和20年(1945)10月 林重男氏撮影/広島平和記念資料館提供

広島城の二の丸から本丸の中御門方面を撮影した写真。中央の背の高い木が今も被爆樹木として残るユーカリ。その左奥に、こちらも被爆樹木として残るマルバヤナギが写っている。このほか、城跡内の被爆樹木としては、本丸上段の大本営跡そばにクロガネモチが残っている。

【広島城の戦後】

原爆によって軍事施設が壊滅したあと、旧広島城内には原爆で家を失った人々の住宅が立ち並んだ。その後次第に周辺の整備が進み、官公庁街や市民の憩いの場としての中央公園などが形作られていった。

一方、天守閣は原爆で倒壊した後、しばらくの間失われていたが、昭和26年(1951)の体育文化博覧会で木造の天守閣が一時的に復元され、昭和33年、現在の天守閣が鉄筋コンクリートで復元された。

↓ 天守閣のない広島城跡 昭和22ー23年(1947-48)頃 個人提供

原爆によって天守閣が失われた天守台を北西側から撮影した写真。終戦まで大部分が軍用地として使用されていた旧広島城内には戦後多くの住宅が立ち並んだが、内堀の内側は荒れ果てたままで放置されていた。

↓ 二代目の広島城天守閣 昭和26年(1951) 個人提供

木造で建設された二代目の広島城天守閣。昭和26年秋の広島国体の協賛事業として広島城跡内で開かれた体育文化博覧会(3月25日~6月3日)のパビリオンとして建設され、国体終了後取り壊された。

↓ 紙屋町交差点から見た広島城跡 昭和27年(1952) 広島市公文書館提供

二代目天守が取り壊され、再び天守閣がなくなった広島城跡を紙屋町交差点から撮影した写真。

軍用地だった旧城内をマッカーサー道路(現在の鯉城通り北端部分)が貫通し、その左側に市営住宅が立ち並んでいる。

↓ 復元工事中の天守閣 昭和33年(1958)2月頃 広島市公文書館提供

被爆10年余りを経て復興の進んだ広島を内外にアピールするため、昭和33年4月1日から広島大博覧会を開催し、それにあわせて広島城の天守閣が復元されることとなった。復元工事は昭和32年10月20日に始まり、翌33年3月26日に完了した。写真は完成間近い天守閣を南西側から撮影。

↓ 広島復興大博覧会第3会場入り口 昭和33年(1958)4-5月 個人提供

再建された広島城天守閣は昭和33年4月1日~5月20日の間、広島復興大博覧会の第3会場として多くの入場者を迎えた。博覧会終了後、6月1日からあらためて広島城郷土館として開館した。

↓ 埋もれ行く広島城 昭和34年(1959) 広島市公文書館提供

昭和30年代になると、昭和31年に完成した広島県庁を始めとして、旧広島城内に官庁などの建物が立ち並び始め、再建された広島城の天守閣は次第に周囲のビルの中に埋もれていった。

↓ 浄化工事中の堀 平成5年(1993) 個人提供

広島城の堀の水質の悪化が目立ってきたため、平成元年から5年にかけて堀の大規模な浄化工事が行われた。工事では、それまで閉鎖水域だった堀に太田川から水を引き込んで循環させ、その後再び太田川へ還流するように改修した。

↓ 復元された二の丸の建物 平成6年(1994) 広島市教育委員会提供

広島城の築城400年にあたった平成元年から二の丸の史跡整備が進められ、平成3年に表御門と御門橋が、平成6年に平櫓、多聞櫓、太鼓櫓がそれぞれ木造で復元された。

↓ 天守閣再建50周年を迎えた広島城とその周辺 平成20年(2008年)3月 広島市広報課提供

旧広島城内は、現在では史跡広島城跡を中心に、市民の憩いの場となっている中央公園や官公庁、学校、住宅地、商業施設などに姿を変えている。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[城] カテゴリの最新記事

-

広島城2025【5】広島城天守閣からの眺め(… 2025.10.18

-

広島城2025【3】航空写真に見る基町の変化… 2025.10.16 コメント(2)

-

広島城2025【2】新キャラクター「しろうニ… 2025.10.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

山歩き / Hiking

(89)河合奈保子さん

(617)歌謡曲/映画/テレビ

(224)海外のお土産

(25)ウォーキング

(64)メーテル

(46)美術 / Art

(304)ガンダム・イデオンなどロボット

(14)ゴジラ、ガメラ、ウルトラ、仮面ライダー

(32)星 / Stars

(84)カワセミ / Kingfishers

(18)鉄道 / Trains

(235)飛行機の機窓/飛行機

(40)カメラ / Camera

(6)本、雑誌、記録

(103)英語の本

(2)鳥類 / Birds

(38)ペット / Pet

(49)国内旅行(関東・甲州・信州)

(312)国内旅行 (東海・北陸)

(14)国内旅行(関西)

(115)国内旅行(中国地方)

(80)国内旅行(九州)

(71)国内旅行(四国)

(10)国内旅行(東北)

(1)国内旅行(北海道)

(15)城

(59)気象・災害

(25)昆虫/Insects

(5)花・植物

(14)車窓

(16)パンダ

(4)ヨーロッパの曲

(4)オランダ / The Netherlands

(1)オーストリア/Austria

(1)ドイツ/Germany

(2)フランス/FRANCE

(2)イタリア(ITALY)

(7)イギリス(UK)

(4)アメリカ/U.S.A

(6)中国/China

(40)シンガポール/SINGAPORE

(3)台湾/Taiwan

(1)カナダ/Canada

(11)インドネシア

(1)料理

(28)スポーツ

(104)病気

(7)ニュース

(4)人生・老後

(4)© Rakuten Group, Inc.