2006年12月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

煩悩

煩悩 行為が法律に抵触する以外、人が思う因果を追求すると、物事には最初から正・誤など無いのではなかろうかと思うようになってきた。生きている以上、「物」に捉われることによってそのどちらかの要素に傾倒してしまう事を煩悩というのだろうか。本来、こういうことは31日の大晦日、108つの除夜の鐘を聞きながら考えることなんだろうけど。教科書通りの答えでないと基準が保てない、しかし、教科書通りの答えだけでは応用や創造性に欠ける。この記述も識字力があるから伝わるし、迷惑をかけながらも常識の範囲で生活している。ちゃんと勉強しておけばよかったとおもっている。例えば、私たちの植栽における深植えは常識外であって樹木を弱らせる結果に終わる。しかし、この茅ヶ崎の砂地に限っては70・80年経っている庭の手入れ後、細かなオゴリは穴を掘り、埋めて仕上げるお宅が多かった。必然的に地山が出来、樹勢のよい黒松(雌木)などの緻密な枝構造が出来ることを知っている。つまり、常識外で誤りという負の要素をうまく利用することが出来る。本来、松・槇の葉ムシリや刈り込みは成長抑制を目的としているので時と場合によっては誤りとはいえない。その他では、総括で扱った崩しの延べ段(あえて霰こぼしとは言わない)も安全に歩ける場を設けるのではなく、特に、狭い庭であれば道中、心もとない足元を創ったり、見せたい方向を向かせたりと、単純に目的地の通過点にしない工夫があっていい。これも負の要素を生かした工夫のひとつだ。私たちは植物の成長を願ったり、憂いだりしながらその狭間のなかで植物をみている。特に庭に限って言えば人は本来自然は嫌いのはずだし、(植物は好きだけど虫は嫌い・お花は好きだけど雑草は嫌い)だから庭なんだろうけど。自然の摂理と違って人の都合で決めたルールには多分にどちらかの要素に偏っている。それでないと一定の生活は保たれないからだろう。本来、正誤などは表裏一体のもので人の妄想にしか過ぎないのかもしれない。年末は明日の30日までです・・・・

2006年12月29日

コメント(6)

-

リノベーションガーデンと久ぶりの古典です。

総括に使った今年作った庭の写真です。 久しぶりの古典です。うちが古典的なものを造ることはあまり知られていません。基本なのでバッチリ造ります。本日の日記 今週、この3日間ずっと缶詰状態、やっとレイアウトの目途が付いたので午後から由比ガ浜→二階堂→逗子の経路で現見です。今日は風が強く飛砂があって車のフロントが汚れています。波が崩れているのでサーファーは一人もいません。昨日、全国の県別特徴の番組を見ていて思ったのですが、沖縄のジャンケンって「最初はシーサー・ジャンケンポン」なんですよね。そしたらかみさんが、ここ湘南でも「最初はサーファー・ジャンケンポン」っていうのもいいんじゃないの?すかさず、いいよね~。もちろん湘南限定で・・・・「最初は サーファー ジャンケン ポイ」ここは、元住友吉左衛門鎌倉別邸→元専売公社総裁宅→鎌倉女子大になっているところですが、15年ほど前、現場調査で内部のビデオを撮ったのですが、帰って夫々チェクしていたのですが或るスタッフの「スケールを持っていない左腕が透けてる」というのです。映っているはずの彼の手は、後ろのツゲ玉の細かな葉っぱが緑濃く映っていました。今でも不思議な体験です。段葛も正月の準備が整っています。ここも参拝客でいっぱいになります。ちょっと変なものが映っているなぁ~と思ったのですが、これは私の指でした。 稲村ヶ崎と江ノ島の夕日です。夕日が見える時間でラッキーです。 それにしても風が強くてバイクのお姉さんとトラックのビニ紐が気になって仕方ありませんでした。そう思ったとたん、フロントに バシっ!!ときましたよ ちょっと!! 134では駅伝の横断幕が架かっています。あと、3日です。

2006年12月28日

コメント(4)

-

崩すということ

昨日は、今年一年を振り返って総括をしました。それぞれの持ち場の中で技術的な指摘や成長など勉強会での応用などです。今回は、「崩し」についてです。とくに、私どもスタッフに延べ段の崩しについて理解が足りないことや、何故ジグザグなのか、また、延べ段の役割など確認の意味で各々に忌憚の無い意見を求めました。この文章では判りにくい部分ですが私たちスタッフには大切な事です。まず、延べ段はデザイン上の形だけではないこと、時折、雑誌で見よう見真似で造られた物を見る。形はそれなりに出来てはいるが、何故崩しているかは明らかに理解できていない。怖い事は、それが形となって表れてしまうこと。既に景色を持つ鎌倉などではあえて特別景色(水場やオーナメント)を設けない現場もある。「何故そこを歩かせるのか、何故、欠け張りがあるのか、」禅問答のようにしつこく追求します。スタッフ間の禅問答です。 問、「写真は、形としてみれば旨く貼れているように見えるが、歩く部分が通っているように見える。また、欠け張りを出しているが崩しといえ、欠け張りの意味が無い様に見える。それについては如何か?」答、「崩しといえども安全に歩行する」ことが大事。」問、「それも一つの答え」 「それでは安全な延べ段であればまっすぐな形が理想か?」「崩しの欠けや張りは何故あるのか?」「また、設計者の意図を何とする。」答、「・・・・・・・」と、この様にあっと言う間に楽しく2時間が過ぎていきます。明日は、珍しく古典の現場とリノベーションされた現場2例です。

2006年12月27日

コメント(2)

-

今夜も日付が変わる時間まで彼女と一緒です。

クリスマスイブもクリスマスの夜も彼女と一緒です。チョットふてぶてしいミーちゃんです。 仕事の邪魔もしています。自宅には4匹のネコがいます。1匹は障害ネコです。総て野良だったネコですが手術後そのまま飼うよう様になりました。ただ飼うとなると4匹が限界です。大変なのは私より家内のほうが大変です。彼女も基本的には野良で、術後家の周りにいます。夕方から事務所に来てそのまま日が変る時間まで一緒にいます。というか「ぬくぬく」してるだけですが。 ひたすら寝ているだけですが・・・・・・

2006年12月26日

コメント(4)

-

天候は最悪の天候だけど諦めない。

今年年末の天気はどうなっているのだろう。この12月、いつもの年より雨が多い。今晩から28日にかけて荒れ模様、今年の行いが悪かったせいだろうか。どうやら秋から発生しているとみられるエルニーニョ現象の影響で、冬型の気圧配置は長続きしないそうだ。このエルニーニョ現象は現場に出ていた頃からの現象だ。12月に入っての悪天候により工期が一週間ほど遅れている現場がある。左官工事が終わらないと総てが終わらない現場。明日の悪天を見越して午後2時に茅ヶ崎を出て現場へ向かった。移動時間に2時間、4時頃からの作業になる。そういえば6年程前、大手不動産系ハウスメーカーの現場が次の日がプレオープンだった前日、帰ってきてもよさそうな時刻に戻らない。まぁ、こんな時もあるだろうとその日が終わり、次の朝の打ち合わせにも事務所に来ない。案の定、間に合わないので朝まで現場にかかっていたという。机に向かって徹夜とは訳が違う。朝一番で現場に向かい労をねぎらった想い出がある。8月のカラッと暑い夏の朝だった。その後もそれに近い事が2、3あるが、いずれも頭の下がる出来事だ。私自身も夜間の施工の経験はあるが、一昼夜現場に居たことはない。ましてやその様な状況になるのはよっぽどの事で、押し迫った状況に限る。12月から1月のこの時期の夜間は9時頃から冷え込み、砂地が凍ることと凍り始める時間帯があることを初めて知ったことだ。その頃、「凍土法」という掘り取り技術があることを何かの本で読んだことがあって、まんざら出鱈目でない事を実感した。20:00、電話したところ塗り終わって養生をし、片付けをしていると報告が入った。

2006年12月25日

コメント(4)

-

昨日は西明日は北、図面はいつ描くの?

21日の足柄方面への打ち合わせ営業と23日の八王子方面への現地調査です。この12月に入っての依頼件数はいつもの月と違い現調、作図、打ち合わせ、変更作図と休みがありません。おまけに提出の期日も守れずに追われるように一日が終わります。東名厚木インター名古屋方面に乗ります。ほどなく中井パーキングに到着時間がちょっと早いので一服厚木インターからは20分ぐらいで開成町に到着です。大井松田インターを降りて足柄大橋を渡ります。この橋には熊にまたがった金太郎が居ます。http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/tosiseibi/machi/keikan/50sen_100sen/hashi100/p082.htm12月23日八王子方面のお宅への現地調査茅ヶ崎を出て八王子方面に向かいます。129号線に入ります。一般国道246号の始点は東京の三宅坂で、終点は沼津。ほぼ、東名高速と同じ場所を走る。赤坂見附から渋谷までは「青山通り」という別名を持つ。神奈川県内では「厚木街道」とか「大山街道」と呼ばれる場所があり、江戸時代はかつて大山街道(矢倉沢往還)と呼ばれ、伊勢原大山神社への参詣道路でもあった。この246が急速に整備発達した理由が生麦事件だということは、あまり知られていない。129号と246が合流しています。渋滞のメッカ相模原方面へ降りて129号線へひたすら八王子を目指します。橋本五差路 複雑怪奇な道路でいつも迷います。129号線から16号線に入ります。狭!!これが16号線?この辺から雑木が目だってきます。ここは、多摩地区の隣、武蔵野の雰囲気がそのまま残っています。また、都内から移設した各大学校舎がたくさんあります。 この建物は美容で有名な山野愛美容学校です。東工大です。何処見ても雑木林のシルエットが美しいです。数年前、k島三郎のお宅や某M星大学で非常勤講師の面接やらで何度かきていますが込んでいる時は2時間半はかかります。それにしても雑木が美しい。

2006年12月23日

コメント(0)

-

茅ヶ崎の文化景観を守る会一周年

今まで数多くの職人を見てきました。その中でも、今まで出あった事のなかった職人がいる。先ず、素直な性格で何でも吸収する。初めてのことでも躊躇しない。性格なのか元からの資質なのかどちらにしても姿勢が秀でていた。何でも吸収するがいらないものは捨てる。やっぱり資質の問題だろうと思う。先日、「茅ヶ崎の文化景観を育む会」が丸一年経ち今月の最終例会を迎えた。市職員、フードコーディネーター、老舗旅館専務、日本画家、作家、建築家、建築史家、美術館長、地酒蔵元と多彩な顔ぶれこの一年で実のある活動が出来ました。リノベーションという歴史建造物を単純に保存するだけでなく、レストラン経営や展示館経営に転化させる動態保存を推進しています。忘年会を兼ねているのでいろいろなお話が出ていましたが建築物の保存についての話にはそれぞれが燃えています。会としての方針は、動態保存が基本で賛同していますが庭については私自身、個人的にはチョット違います。先述したように現在では先々代のお客様は皆無です。寺社仏閣と違って施主の交代があります。それから相続の問題。文化財保護の道もありますが施主のいない建築物や庭は代替りした施主の住まいや庭になります。戦後、施主の意向が子々孫々まで残る時代ではなくなって居ます。希望が無い限り、施主のいない庭は死んだも同然。ここのところ一世代で終わる庭も多く見てきました。庭に至ってはその時代ごとに求められる姿であればよいと思っています。それが和でも洋でも、そのどちらでもない庭でもです。この茅ヶ崎でもおよそ松のスケールにそぐわない宅地が増えています。無理にでも残そうとする考えもどうかと思います。世代を交代された庭が新たな形となって再生することを望みます。当初は、砂防林として植えられ、密集した宅地に枯らさない程度の手入れ。手入れが「手入れをするための手入れ」だとしたらなんの為の手入れか問うのも怖い。

2006年12月21日

コメント(2)

-

今日は鎌倉方面の現場廻りの様子です。

12月に入ってから休みが無く朝から晩まで図面漬けの毎日を過ごしています。現場はそれぞれ職人にゆだねているので安心して作図の毎日を過ごせます。朝7:30から夜25:00頃までカートの前にいます。時折、会合やこの時期の忘年会が気晴らしの時になりますが、新たにブログを始めたことで作図の合間の息抜きになっています。まだ初めて間もないのですが同業者や二代目の心境、独立間もない心情などが描かれていて楽しく拝見しています。これは、鎌倉二階堂の現場廻りに行った時の写真です。ブログUPに思いついたのが既に七里ヶ浜でしたのでこの七里からのUPです。鎌倉八幡宮の一の鳥居が見えてきました。海から八幡宮まで約5キロぐらいでしようか、じきに二の鳥居が見えてきます。この時期の平日は道路渋滞が無くスムーズに進みます。鎌倉警察署前付近二の鳥居が見えてきました。そうこうしているうちに若宮大路です。桜が咲く頃はちょっと花見気分です。初詣となるとここは車ではなく人で埋め尽くされます。八幡様の鳥居が見えます。八幡様の交差点を右に曲がります。八幡様があるのでクランクになっています。岐れ路と書いてわかれみちと読みます。鎌倉らしい地名です。左折して鎌倉宮方向へ現場付近に到着。正面突き当たりが鎌倉宮です。鎌倉宮を右折してひたすら狭い道を行くと瑞泉寺(伝 夢窓国師)があります。帰り際八幡様交差点でこんな風景も・・・・最近は女性車夫もいます。みんな体脂肪ナシ!!なんでしょうね。けっこう汗かいてました。再び、海岸線134号線を坂ノ下付近右上の山全体が極楽寺です。その先、左がわ稲村ケ崎が見えてきます。稲村ケ崎の後ろ側はハゲています。稲村ケ崎を過ぎるて再び七里ヶ浜です。晴れた日、ここは夕日共々江ノ島、富士山が見えて絶景ポイントです。 こんな感じです。七里ヶ浜駅を出た江ノ電は単線のため鎌倉高校前駅を出た電車を待ちうけます。片瀬江ノ島です。よく間違えられるのですが江ノ島は藤沢市にあります。江ノ島を横目で見ながら茅ヶ崎に戻ってきました。ここは、サザンオールスターズの歌のモデルにもなったホテルパシィフックです。その跡地に出来た低層マンションです。当時のパークです。この付近の陸橋から見える富士山も最高に綺麗です。綺麗に見える時間帯は午前中まで午後はガスってよく見えません。

2006年12月20日

コメント(4)

-

自分で造ったものを自分で壊す。現場から手を引いた理由

私が現場から手を引いた理由。約10年、一通りの仕事を覚え閑をもらい、次男ということもあって30代の頃、独立の夢を持ち親元を離れた。その頃の私は6人で出資した会社をつくり其処に自分の身を置いていました。自分で営業しながら現場を収めるという独立採算の方法で会社が元請けとして仕事を発注し、それを請けるというスタイルです。請けた仕事は責任を持ってこなします。2年目が過ぎた頃、2間ほどの竹垣の仕事が入り、当時先代と兄、私とで考えた創作御簾垣があったので写真と共に見積をもって客先に提示し、契約の後に製作した。ところが、造った後、こんな連絡があった。「自分が望んだ竹垣と違う」と・・・自分が望んでいるのは普通の竹垣だという。説明が困難だったようで特長をいうと「そうそう、それそれ」。なんと建仁寺垣のことだった。すぐに建仁寺垣に作り直す。契約も済み、提示もしているのに「何故なのか?」疑問を持ちながら涙ながらに造った垣根を壊した。「自分が勧め、自分の作ったものを自分で壊す」今までに無い憤りと落胆に陥り、このときから総ての現場から手を引き、足袋から靴へ、首にはネクタイを締め、二度と誤りの無いようにと設計と営業に徹するようになったのです。その後、客先から聞いたことですが、どうやら友達が来て「こんな垣根見たこともないわ」と言われ「そう言われてみれば・・・」が何気ない変更の理由だったそうです。自分が作ったものを壊す。つまり、自分の今までを壊すのと同じぐらいの衝撃、その後も繰り返し8年周期に自分を見直すきっかけにもなっています。

2006年12月19日

コメント(8)

-

鎌倉極楽寺のデッキ竣工です。

5年前にお世話になった鎌倉極楽寺のお宅です。当時の地形は45度の斜面、スタッフも恐々ユンボで漉き取りの土を斜面に押し出しましたが平らになる面積は極わずかです。現場までは、上り坂を上がりきったところから今度はバックで降りていきます。左側は斜面なのでチョット怖い思いをします。地名は極楽寺でも奈落の底に向かう気分です。2001年、5年前に竣工した時のフロント部分です。フロント奥から斜面を降りて行きます。5年前に造ったデッキです。レベルは5mぐらいです。中腹の根府川石のテラス、手前に見えるのは植栽した利休梅とニシキギです。奥の野村モミジは既存樹、この山は比較的低い山で椎など照葉樹林が多く夏も涼しいところです。この時期から冬に掛けて台湾リスの樹皮食害が気になります。誰かが放ったものでしょうが他にもフェレットが野生化していると聞いています。私達の扱う植物も生態系を考えると外来種を持ち込むことも考えなくてはなりません。ここでも5年前から推進している雑草の庭です。手入れはしません。鎌倉というところは不思議と雑草も絵になってくれるところなので気になりません。例えばコンクリートに付いた苔や道端にあるハルジオン(北アメリカ原産の帰化植物)などの雑草も、むしろ鎌倉らしい気分になってしまいます。中腹に山桜があり、落ち葉を掃かずそのままにするよう伝えたのですがその次の春、行ってみたところ落ち葉がありません。北側道路斜面から吹き降ろす風で掃いたように綺麗になっていました。5年経った現在ではようやく落ち着いています。鎌倉長谷方面の景色です。中央部分からは稲村ヶ崎の海がちょっと見えます。 今回は、長谷側にデッキを増設。デッキの礎石です。滑動があるため今回は礎石にします。躯体のデッキあがり なんっちゃつて寒いよね~ェ今日から二階堂鎌倉宮近くの現場です。

2006年12月16日

コメント(3)

-

リンクが旨く晴れませんでしたのでもう一度

リンクが旨く貼れませんでしたのでもう一度NHK教育テレビ12月の木曜日「歴史に好奇心」-京都名庭 こう見てよし!- 放送スケジュールJAGjagdesigner.com/のガーデンフォーラムでも講師をして下さった白幡洋三郎先生と尼崎博正先生の出演講座です。ぜひご覧下さい。http://www.nhk.or.jp/shiruraku/200612/thurseday.html

2006年12月15日

コメント(4)

-

所属しているJAG日本ガーデンデザイナーズ協会からのお知らせです

所属しているJAG日本ガーデンデザイナーズ協会からのお知らせです。(シンポジウム)日時: 2007年1月20日(土) 13:30~16:30(受付13:00-)会場: 江戸東京博物館 学習室1 公式サイトhttp://www.edo-tokyo-museum.or.jp/index.html基調講演: 粟野 隆氏 奈良文化財研究所/ランドスケープ史家パネルディスカッション: ○パネリスト ・粟野 隆氏 ・正木 覚(JAG会長) ・常松 武(JAG理事) ○コーディネーター ・須長 一繁(JAG理事)(懇親会)日時: シンポジウム終了後 17:00~予定場所: 「ちゃんこ霧島 両国店」 墨田区両国2-13-7 TEL03-3632-8710 両国駅西口から大通りを渡ってすぐ(マクドナルド左2軒目)定員20名(先着順)予約の都合上、必ず事前にお申込み下さい。(直前でのキャンセルはご遠慮下さい)(参加費) ●シンポジウム(1月20日) 2,500円●懇親会(1月20日) 7,000円〈お申込み方法〉●お申込み、お問い合わせはe-mail/FAXにてJAG事務局 e-mail: info@jagdesigner.com fax: 03-5355-0630またはスタジオ・オフ(大澤)090-3476-5541まで連絡をお願いいたします。●参加費はお振込み、または当日会場でお支払い下さい。郵便口座 00110-8-0083969 日本ガーデンデザイナーズ協会--------------------------------------------------------------------------------2:NHK教育テレビ12月の木曜日「歴史に好奇心」―京都名庭 こう見てよし!― 放送スケジュールJAGのガーデンフォーラムでも講師をして下さった白幡洋三郎先生と尼崎博正先生の出演講座です。ぜひご覧下さい。 href="http://www.nhk.or.jp/shiruraku/200612/thurseday.html">www.nhk.or.jp/shiruraku/200612/thurseday.html講座内容 本放送 再放送第1回 石のドラマ 白幡洋三郎 12月7日午後10:25~10:50 12月14日午前5:05~5:30第2回 水のドラマ 尼崎博正 12月14日午後10:25~10:50 12月21日午前5:05~5:30第3回 市中の山居~茶庭・坪庭 尼崎博正 12月21日午後10:25~10:50 12月28日午前5:05~5:30第4回 遊んでこそ、庭 白幡洋三郎 12月28日午後10:25~10:50 1月11日午前5:05~5:30崎の旧漢は機種依存文字だそうです。私の苗字も旧漢をつかっていますが、尼崎先生申し訳ございません。

2006年12月15日

コメント(0)

-

庭は何処でもどんな形になっても庭は庭

築山庭造伝 前編後編、石組園生八重垣伝、芥子園樹石画譜、芥子園風景画譜、山水並に野形図・作庭記、南坊録抜萃・露地聴書、余景作り庭の図・他三古書、都林泉名勝図会、園冶は、江戸時代後期の作庭の指南書といわれている。この書が日本の庭を画一化し、堕落せしめた原因の一つではないかと指摘される方もいる。一方では、七代目小川冶兵衞のように各寺々を回り、それをモデルに庭造りしているのも事実。むしろ、そのような庭つくりの出来るデベロッパーとしてのプロデュースの方が突出していたという。純粋に「好い所」を組み合わせる構成の意味合いではデザインの一つといえる。何処かの先生のように「緑のデザイン」をするなどと訳のわからないデザインより判り易い。様式や型はどの国にもあり、伝統芸能には無くてはならない伝え方の一つとして捉えてもよいのではないかと思っている。確かに、パターンとして認識してしまうと画一化され面白いものにならないという捉え方もあるが、国内の古典(あえて現代の庭と対比した時の表現)に関して扱っている石や造形物には「規格」が無い。無いからこそ「型」としての基本が理解出来き、批判もまた出来る。そしてそこには不易の域も存在する。よい例が竹垣だ。竹垣の材料が変化しても物理的な変化に乏しい。この国の国民性が作り出したものとして最も機能的で豊富なデザインであってもその昔、新しい竹垣のデザインとして紹介された竹垣がシュロ縄で模様を凝らし、鯉を振り下げる程度が進化であり、矢来垣が既に在ったこの国の竹垣が木製のラティスに成り代わる程度の問題だ。庭つくりの進化は住生活に伴って日々変化しているものだ。新たな素材を探し、新たな景色を求める。「そこでどの様に過ごす」のかを追求することで庭つくりの未来はバラ色だ。これまでの庭つくりの技術や要素を活かして新たな庭を作り出そう。粗末なようでそうでないという意味合いで「侘び・寂び」の表現として露地庭書にはよく使われる歌に次のようなものがあります。「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮」この歌は『新古今集』で歌われている藤原定家の歌です。一般的にこの歌は、「浦の苫屋の秋の夕暮れ、見渡しても花も紅葉も見あたらない」と解釈されているのが一般的といわれていますが、次のような捉え方もできます。見渡せば花もモミジもない。だけど、浦の苫屋には秋の夕暮がある。

2006年12月13日

コメント(0)

-

修行時代

若い者にブログの文章が長いと指摘されてしまいました。簡潔なブログ作りを目指します。今日は、今年の2月事務所移転時に出てきた懐かしい20年前の写真です。20代後半のバリバリの現役の頃の私がいます。この庭の当主は当時、全国規模に発展したNスーパーの社長宅の庭で60年前、先代の造った庭です。リクエストは三つの荒々しい滝だったそうです。子供の頃、この滝から轟く水音が怖かったのを思い出します。現在、このお宅は駐車場になっており、存在しないことから公開をすることにしました。遥かに見えるのは20年前の私です。樹高16メートルのこの松は当時流行っていた材線虫によって枯れてしまった。その昔、これら総ての松を本手入をしておりました。権威掌握の象徴ともいえますが当たり前のように行われていたことです。 この茅ヶ崎の中でも私の所では、一本の丸太と梯子だけで足場を作る「差込」という技法で枝物の手入れをしておりました。写真が無いので想像し難いと思いますが、これがまた実に合理的な手法でした。先代は出初の梯子を教えていましたので様々な脚使いを見ることが出来、逆さ梯子が出来る頃には体脂肪の無い、バッタのような腹筋を保っていました。今では「着ぐるみ」を着ているような体型でなんとも情けないですね。

2006年12月11日

コメント(5)

-

カメラマンと撮影同行

昨日は一日中撮影、曇天のなか雨が降らないことを祈りつつ撮影現場へ午前中は逗子小坪、お化けトンネルに近い住宅地。午後は、鎌倉佐助、銭洗い弁天に程近い現場です。この時期の撮影は落葉樹の多い庭だけに寂しい庭の撮影になります。プロのカメラマンに撮影をお願いして15年が経つ。当初、自分で撮ろうと思ってカメラを購入した。しかし、フレームの中の構図と撮りたいモノのギャップが多く、自分で撮ることを断念した。カメラの進歩は誰でも綺麗に撮れることを約束してくれる。だが、やはりプロはプロなのだ。その写真から感ずるものが違う。この十年で何人ものカメラマンを見てきた。純粋に怒りを憶えたのは三人、この三人に共通しているのは被写体からは何も感じるものが無かったことだ。写真も或る意味作品のはずだ。今までのカメラマンの中であきれたカメラマンが過去三人いる。一人は元TVカメラマン。もう一人は、元旅行記カメラマン。どちらも報道に近い仕事で「有のままを撮るのが仕事」だ。最後の一人は4年前、掲載自体を断るまで怒らせたカメラマン。いずれもスケジュールが合わなかったり身近な知り合いからの紹介やらで、「とりあえず撮ってみましょう。」で始まる。なにせ、カメラの進歩で画素に関しては申し分ない仕上がりなのにまったくその被写体からは驚くほど何も感じるものが無かった。かわいそうに今まで誰からも学べなかったようだ。お分かりでしょう。彼らはある意味、被写体に恵まれていてニュースな被写体や既知の旅行先を撮ればよいことで感情移入はまったくいらない。人のこころを動かす唄や映画は其れなりに双方の抑揚がないと人のこころを動かせない。楽譜にも書けない抑揚。有のままではカメラの性能を除けば只のスナップ写真にしか過ぎない。スナップ写真でも音や匂い、その場の雰囲気まで感じさせるものもあるというのに道具に救われるカメラマンもいる。その後、あの時のカメラマンはどうしているだろう。昨日は、道路が空いていて逗子辺りだと1時間前に出ないと間に合わないところ35分で着いてしまった。撮影場所に向かうには早すぎるので近くの披露山で待ち合わせをすることにしました。フォトグラファーの大橋賢氏とは今年の6月頃からお仕事をして頂いています。大橋さんは或るグラビアのカメラマン、仕事柄超~有名人の撮影もしています。撮影現場一件目の逗子のお宅向かい側に先ほどの披露山、披露山はその昔尾崎行雄(桜の苗木3000本を東京市から米国(ワシントン)に贈る。憲政擁護運動を起こし、犬養毅とともに「憲政二柱の神」として陣頭に立つ。)の別邸があり、風雲閣で永眠(95歳)している。カメラマンの大橋さんです。カメラマンのアングル1カメラマンのアングル2カメラマンのアングル3大橋さん、とっても苦しそうです。午後は、鎌倉の佐助の現場です。5年ほど前から挑戦している雑草の庭です。準備中の大橋さん。カメラマンのアングル1カメラマンのアングル2

2006年12月09日

コメント(2)

-

手入れの基本的な理由

先日の手入れの件で若師を諌めた。手入れを覚えたての頃は余程木を切ることが面白いらしい。止める事の無い徒長を飛ばした。理由を聞くと、「うっとしいかったので・・・」と答えが返ってきた。先端をとめる事が、「うっとしいさ」を解消する問題だろうか?株立ちや落葉樹の枝先を詰めることによって本来のしなやかさが失せてしまう事も考慮しなければならない。「庭師とは何か」の項で触れた様に、あえて「刈り込み植木屋」と書いたが「うち」にも存在した。まだ、若いので取り返しのつかない事ではない。しかし、大切なことは「なぜ」切るかだ。物事には必ず理由があり飛ばす必要の無いものまで切り飛ばすとは・・・手入れの基本的な理由には幾つかの理由がある。1、障害となる為。(歩行障害/建造物への障害)これは総てに共通している。計画の段階で庭師として論外のはず。2、鑑賞のため。これは「庭師」が庭全体を通して判断することなので手入れの頻度をコントロールすることは当然の仕事。単なる作業とは違う。3、相互理解のうえ、約7ヶ月間の清涼感を得るため、無計画の植栽に多い例では、「只、刈るのみ」になるのは当然。約7ヶ月間の清涼感を得るため、手入れをする本人が良かれと錯覚しやすい。彼はこの錯覚に陥ってしまった。時としてそれは本人が望んでいることに気がつかない。何でも刈り込まれた木では本来の木の特性を無視しているのと同じこと。もちろん例外もある。計画的にその様に設えているのであれば立派な理由になる。雑木を扱った庭では、手の入れ方の多くを自然の模範としているが、先端が折れたりする理由は、風圧、ムシや病気によって先端を失うことはあっても故意に失うことはない。また、懐の込入った枝も日陰によって淘汰される。自然樹形では特別な理由のない限り、枝組織はそれ程乱れることは無いはずである。年を重ねる手入れの度に、自然樹形から遠のき、樹形が硬くなるのはどうかと思う。

2006年12月07日

コメント(6)

-

旧吉田茂邸

大磯西小磯にある吉田邸の処分が明らかになって来た事もあり、今年或る方の配慮で吉田茂邸に伺う事が出来た。建築家山口洋一郎・圭子ご夫妻と共に訪れた吉田邸です。建物は何度かの建て増しによって構成されている。元は、養父貿易商の吉田健三氏が明治17年に別邸をたてたもの、戦後は吉田元首相が国賓を招くため、建築家吉田五十八氏に設計依頼して新築した。広さ約3ha(3万平方メートル・9075坪)の敷地に立つ2階立ての瀟洒な邸宅は「吉田御殿」と呼ばれ敷かれた砂利は、今では採取できない紛れもない「大磯砂利」だ。67年に亡くなるまで多くの政治家が御殿を訪ねる大磯参りが続いたことでも知られている。国葬は私が10歳頃の事で、国道を多くの警察・党関係者の列を市民が歩道で埋め尽くしていたことを思い出します。国道からやや広めの駐車場を数十メートル歩くとこの塀重門(分類)がある。二本の轍があるところを見ると車寄せも出来るようになっている。中へ入ると開けた芝庭が目に入る。この時期は、丁度梅の花が咲いている時期でした。芝庭を振り返ったところから大磯城山公園がみえる。その先には池が見えてきます。最初に受けた印象ではどうもしっくり来ない池に見えました。池の形やあつかっている石に疑問です。説明によると心字池だそうです。中島はカメの形に作られていました。どうも胡散臭い印象です。遠くに母屋が見えます。吉田五十八設計の瀟洒な数奇屋造りの家です。これから七賢堂へ向かいます。もう一度振り返り池庭を見ます。さあ、どうでしょうか?どうも池の石の据えかたといい、石の質といい、らしく見えますがおかしいと思いませんか?どうしても...渡り石・・・コメント無し池のほとりに干潟があります。先ほど見た池の石とは違い、ここには地元の石が使われています。据えかたも「捨石」としていい据えかたです。干潟を渡る八つ橋です。橋挟みの石が見えます。七賢堂へ向かう途中、吉田茂像があります。以前は松林から海が見えていたそうですがここでは400本ほど被害に遭い松林から見る海の風情では無くなっている。早く焼却しないと羽化しちゃうよ。吉田茂像です。遠く海の方向を向いているのかと思ったのですが、東向きでした。海へは背を向けているわけではないのですが・・・・それは、そうですよね。背中向いていたら失礼になる。としたら設置方法が違うんじゃないかな。遠巻きに見る七賢堂。自分でも性格が出ていると思います。蒼々たる歴代の首相の名があります。ここで手を清めお参りしたのでしょうか、七賢堂脇の手水があります。古い母屋が見えてきました。三尺程度の狭いミカゲの石段を上っていきます。吉田邸玄関です。ここは、先ほど上がってきた石段の登りきった処で撮った玄関部分です。どうでしょう。上りきった目線に数奇屋造りの庇が目に飛び込んできます。吉田五十八の計算どおりなのでしょうか...当日は、まだお住まいになっているということで、室内の写真は撮影禁止でした。残念ながら室内の写真は、公開の時ゆっくり見てください。

2006年12月05日

コメント(0)

-

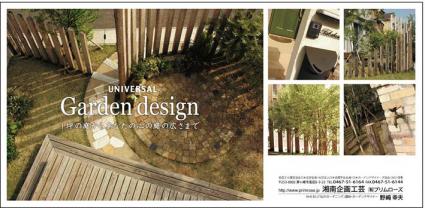

下半期広告掲載

この掲載紙は、神奈川南部の読売新聞にて配布されています。画像の大きさがそろっていません。6月号7月号8月号9月号10月号11月号12月号

2006年12月03日

コメント(0)

-

上半期2006年の掲載画像

今年の掲載は例年似なく、庭を主に掲載してきました。明日は、下半期の掲載をお知らせします。2006年1月2006年2月2006年3月2006年4月2006年5月2006年6月

2006年12月02日

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 花のある暮らし・・・

- バラ&色白チューリップ球根

- (2025-11-15 16:54:23)

-

-

-

- ガーデニング・家庭菜園・園芸・花な…

- パートレット洋梨の剪定は終わってい…

- (2025-11-15 10:48:49)

-

-

-

- 蘭を咲かせましょう!

- レリオカトレヤ カリアズ ミニ ク…

- (2025-11-15 08:41:18)

-