2019年04月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

関金温泉

元弘年間(1331-1333)に関金城主、山名小太郎が開湯したと言われ、倉吉市の南西方役107kmの関金町関金宿にある。(現在は倉吉市) 温泉は西北に開いた小渓谷の約400m間に分布し、鳥取花崗岩の風化帯および裂罅に賦存する温泉である。杉山(1962)によれば温泉分布地帯の中央部を走行N44°E,傾斜NW60°の断層が走り、この断層により東南側では、深度40m以浅で自噴泉が湧出しているのに対して、西北側では深度100m以深に泉脈があり、その水位も深度10m以深である。 湧出量は1源泉あたり0,3-24L/minで14泉源で約170L/minを湧出してる。泉温は52-28℃を示している。泉質はph7,5-7,9の弱アルカリ性泉であり、含有化学成分は少なく蒸発残差600mg/L以下で単純泉に属する。 関金温泉の化学成分の特徴は放射性核種であり、ラドンは38,6Mache含まれており、この値は高温泉のラドン含量としては高い値である。 (鳥取の地質より)

2019年04月25日

コメント(0)

-

湯関温泉 エグ芋の事

久米郡矢櫃郷にあり、此湯は銀湯なるよしにて、漆痩の類特に相癒す。 湯壺三つあり湯の修造三朝に同じ。境地も略三朝に同じく、山中なり。 此村に弘法大師のエグ芋という芋生ず、昔弘法大師、此の里を過ぎ給いしに、或る民家にて婦人芋洗い居たり、大師之れを乞給いしに、その婦人大師たるを知らず、呑みて此芋はエグしと言い、詐りて参らせ去りしかば、それよりして此の所に生ずる芋、エグうして食うに堪えざるに至れりと言う。 今に弘法のエグ芋と称す。伯耆民談記 松岡布政著 音田忠男訳寛保2年(1742)著

2019年04月23日

コメント(0)

-

里見忠義が明かす伯耆事情

今まで里見忠義をおっていろんな発想をし、わずか8年の年月で伯耆で卒した足跡をしらべてみました。 あまりにも無い資料と文豪曲亭馬琴の南総里見八犬伝のコピーが優先して、実相にふれることができませんでした。 たまゆらの人生、薄幸な病弱なお殿様の姿、古郷にかえる夢ばかりえがいてるお殿様。池田の武士から迷惑物にされ死後もほったらかしにされてた。などの風評が先行していました。 里見の里より学者の先生方がお調べに来られて、足跡がよみがえり、実相がうかびあがってきました。 着々と大阪討伐を企て、京都東山の方広寺大仏再建での鐘銘問題での「国家安康」「君臣豊楽」で家康をないがしろにしたという言いがかりつけるなど起こしてる時、江戸の銃後のまもりに、房総はあまりにも心ざわりだったようです。 幕閣抗争で敗れた大久保忠燐との連座が見解で、鹿島へ国替えをいいつけ、館山城を破壊して鹿島から倉吉へ国替え命令をしました。頭首忠義を9月の重陽の日に江戸大久保忠燐屋敷に謹慎させたまま。 10月1日に東海道辺の大名は大阪へむけて出立させ、11日には家康駿河出発。里見忠義一行は江戸を10月10日すぎて出発。駿河にたちよって23日に駿河を出発倉吉にむかった。その時家康はもう大阪に出立した後だった。 正木大膳は1年前から、駿河に呼び寄せられており、家康から里見忠義に同道せよと命じています。大膳の家臣上野仲国は9月に館山に行っており、10月29日に駿府へかえり、2日ご伯耆へ出立したもようで、忠義一行は館山城が破壊されたことは承知の上だったことのようです。 正木大膳は、倉吉の矢田某との腕相撲の話があるが、すぐまた駿河に呼び戻されており、忠義が堀で亡くなった時にはおらず、亡くなってから池田藩の因幡に妻子をつれて預けられています。2人の家来もつれており、上野仲国は、大膳が亡くなってから房総へ帰り、高梨半兵衛は、お国替えに岡山へ同道して池田の家臣になったようです。 倉吉での里見忠義事情がこんなにわからないのは、池田光政が姫路から左遷の形で鳥取へ来て、里見事情と相似てる状況があるからで。ここを支配した家老伊木長門守忠貞の自身の記録も無く、岡山へ国替えになった虫明でも幕府に気をつかい、監視の目をさけていたことが伺えるからです。 忠義一行の下田中への移住、堀への移住もこれという記録がない。 これはきっと意図的で、預かりの範疇で便宜を与えていたに違いありません。 6歳のまだ元服も遠い家長の伊木忠貞を取り巻く家臣もあまり知られてないが、祖父忠次の弟の子伊木半兵衛がいて、取り仕切ったことは、倉吉でももっと認識したいものです。 伊木家2代忠繁が亡くなり、3代目を半兵衛が3男三十郎を衆を纏め決めた事、国替えで岡山第一家老として光政を援け大藩をなした人物を見出しました。とはいえ栴檀の気配ありとて齢6さいです。 先の地、播州三木で初代伊木忠次の右腕として城の立て直し、池田家初代勝入斎のお寺建立等の実績ある半兵衛なればこそ、天文の洪水から荒らされ手立てだにする治者なき所に来て、堤防をつけ街を守り、長門土手となずけ、陣所横に勝入寺を建立しました。 忠次が、かって荒木村重の反乱で、派城をせめた時、敵将がわが子を預け託して落ちていった小岸の姓の者も中年の域にあり、半兵衛のもと活躍していました。又織田信長と戦った斉藤の臣もいました。 人生の機微をしる伊木グループの里見一行扱いは、正木大膳が忠義が亡くなってから改めて妻子と家臣ともに預けられた因幡での扱いのように大事に扱われでしょう。大膳は、お国替え前の寛永7年に光政のところで病死しました。大岳院で忠義公と今は眠っています。 参考文献 さとみ物語

2019年04月15日

コメント(0)

-

伯耆倉吉の真の里見忠義像

里見安房守忠義は、鳥取県中部で倉吉と関金が町村合併されるに及んで、両地を跨って活躍したことを記念して、武者行列を、墓所である倉吉の大岳院から出発して、終焉の地である関金まで途中はバスに乗っての行幸を考えられました。 十指をこす齢を重ねた武者行列も、千葉からの応援や弥益観光客もふえ、にぎやかになっていますが、里見家をモデルにしたという、南総里見八犬伝と混同されて、歴史的実像が掌握できません。 平成20年に「今よみがえる里見忠義の足跡」と伯耆倉吉里見忠義関係資料調査報告書が千葉の先生方により、来訪され、真実が大分発見されました。 しかし、記録が少ないのと、途中支配がかわり、池田藩、家老伊木長門守忠貞の預かりとなり、池田藩自体の記録も少なく、15年間で岡山池田藩とのお国替えになり、里見の在倉関8年間は幻のようなものになりました。 池田光政姫路42万石から因伯32万石に転封されたのも、里見忠義が転封されたのも同じ左遷です。 北条後家といわれる家康の次女督姫が輝政の嫁になり、家康の外孫として忠継、忠雄など優遇されるに反し輝政先妻の子利隆の子である光政には、冷風です。 「幼少にて姫路は困難」と光政は鳥取にきて、岡山藩主池田忠雄が死去、光仲が3歳で今度は、光政が岡山との国替えに15年で移転します。倉吉の伊木忠貞も同道します。 里見忠義は、元和8年(1622)に亡くなったので、お国替え1632ですので、幕府との処理、連絡は伊木忠貞時代になされています。 伊木家の頭首、忠貞は倉吉に来た時は6歳であったことは、あまりしられてません。

2019年04月13日

コメント(0)

-

桜井のわかれ

車を運転してたら、青葉茂れる桜井の~ と口の端に国民学校に覚えた歌がうかんできました。 正成とその子正行のわかれが異様にあわれにうかんできます。でも2番までです。 どうしても歌の歌詞をたしかめたくてしらべてみました。 やはり物悲しい気持ちが身近にかんじました。 青葉茂れる桜井の里のわたりの夕まぐれ木世の行く末をつくづくと木(こ)の下蔭(したかげ)に駒とめて忍ぶ鎧(よろい)の袖の上(え)に散るは涙かはた露か正成涙を打ち払い我が子正行(まさつら)呼び寄せて父は兵庫に赴かん彼方の浦にて討死せん汝はここまで来たれどもとくとく帰れ 故郷へ父上いかにのたもうも見捨てまつりて吾一人いかで帰らん 帰えられんこの正行は年こそはいまだ若けれ もろともに御供仕えん死出の旅汝をここより帰さんはわが私の為ならず己討死なさんには世は尊氏のままならん早く生い立ち 大君に仕えまつれよ 国のためこの一刀は往し年君の賜いし者なるぞこの世のわかれの形見にと汝にこれを贈りてん行けよ正行故郷へ老いたる母の待ちまさんともに見送り 見返りて別れを惜しむ折からにまたも降りくる五月雨の空に聞こゆる時鳥誰れか哀れと聞かざらんあわれ血になくその声を

2019年04月08日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- 🥢11月が最旬!ねっとり極旨「里芋」…

- (2025-11-20 11:27:57)

-

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

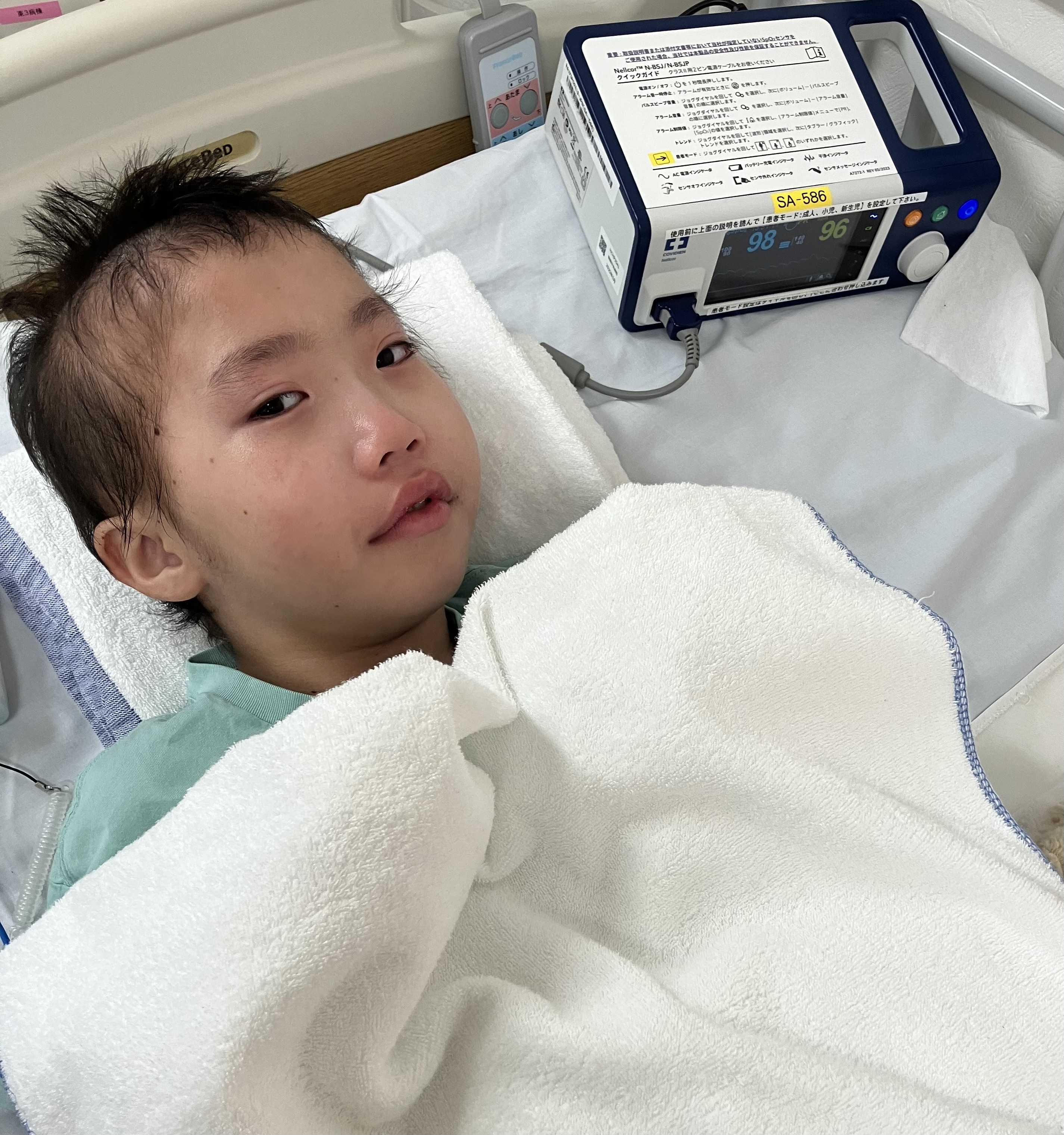

- 闘病記

- 長男🐻退院のメド👀(入院3日目)

- (2025-11-20 12:00:11)

-