2022年11月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

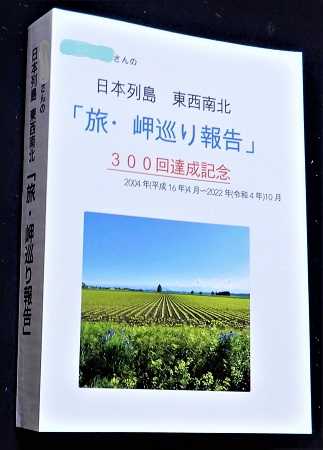

岬麻呂旅便り・300回達成記念冊子

昨日、岬麻呂氏から「岬麻呂さんの 日本列島 東西南北 『旅・岬巡り報告」300回達成記念」と題する冊子が届きました。全551頁に及ぶ立派なフルカラー印刷の冊子です。岬麻呂氏が300回旅達成を記念して発行されたのかと思いましたが、それにしては、「岬麻呂さんの・・」というところが変。 「あとがき」を見ると、岬麻呂氏が旅便りで「温泉とビール一杯の会」としてご紹介されたこともある、旅のお仲間でもある吉〇さんというお方が、これまでに岬麻呂氏から送られて来た全ての旅報告のハガキを保存されて居られ、それをコピーして、このような立派な冊子にして下さったもののようです。(「旅・岬巡り報告」300回達成記念冊子) いやはや、お友達がこのように記念冊子を作って下さるとは、岬麻呂氏のご人徳でありますな。 ヤカモチも、多分、この吉〇さんとは面識があるのだろうと思いますが、今は、もう記憶に残ってなくて、そのお顔などが思い浮かびません。お会いすれば、ああ、と思い出すのだろうと思うのですが(笑)。 まあ、何にしても、岬麻呂氏への祝300回の素敵なプレゼントです。 ヤカモチにもそれが送られて来ましたので、早速に岬麻呂氏へはお礼のお電話をさせていただきましたが、吉〇さんにも「ありがとう」であります。 マンホールカードつながりで、岬麻呂氏とお友達になられた、ブロ友のひろみちゃん8021さんにも、この冊子が贈呈されているようですから、彼女もこの件を記事にアップされるかもしれません。その場合には重複記事となりますが、それも亦よし、であります(笑)。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2022.11.29

コメント(12)

-

隣地工事

隣地の建築工事の写真を折々に撮影していたので、本日はこれを並べてみることにします。 隣地を買い取った業者が、旧来の建物を解体し、宅地を嵩上げする宅造工事を行い、分譲住宅4棟を建築するということのようですが、その分譲住宅の2棟が完成し、残り2棟の建築工事が始まっているというのが、現在の状況。 2017年5月旧家屋解体工事開始 2018年3月宅造工事開始 2018年11月宅造工事完了 2021年4月第1期(2棟)建築工事開始 2022年7月第1期(2棟)建築工事完了 以上がその経緯であるが、宅造工事完了までは、過去に記事にしているので、今回はその続編ということになる。<参考>隣地の宅造工事 2018.12.3. 隣の空き地の雑草たち 2017.10.6.(建築工事が始まる 2021年4月24日撮影)(2021年4月30日撮影) (2021年5月11日撮影) 基礎杭の工事でしょうか。 掘削したボーリング孔にコンクリートを流し込む、現場打ち杭という奴ですかな。かなりの盛土をしているので、その上に建築する建物の不同沈下を防止するための基礎杭である。 左が朝9時頃の写真、右が午後6時半頃の写真。 次は、建物基礎の工事。(2021年6月28日撮影)(2021年7月1日撮影)(2021年7月6日撮影)(2021年7月13日撮影) 基礎工事完了。(2021年8月5日撮影) 建方工事が始まるようです。(2021年9月20日撮影)(2022年2月9日撮影) 建て方工事に入り、上棟。 工事用シートに覆われて、中の様子は見えなくなりました。(2022年2月17日撮影) (2022年3月4日撮影) 建物はほぼ完成。 (2022年5月2日撮影) (2022年7月2日撮影) 今年の5月段階では、2階ベランダや敷地回りのフェンスや前庭などの外構工事は未着手ですが、7月の写真ではそれらの工事も完了しています。 現在、完成の2棟については、分譲販売中ですが、未だ売却済みとはなっていないようで、販売の看板や旗が立っています。 冬立ちぬ 隣は如何な 人来るや (待尾馬笑 老日記) (元句)秋深き 隣は何を する人ぞ (松尾芭蕉 笈日記) この2棟の奥では第2期分の2棟の工事が始まっています。 ということで、本日現在の、隣地の状況です。(本日現在の隣地の状況) ついでに、本日現在の花園中央公園桜広場の写真です。 朝の銀輪散歩の折に撮影しました。 当記事の記事カテゴリを「近隣散歩」と設定しましたが、隣地の記事だけでは、「散歩」ではなく「三歩」でしかありませんので、花園中央公園の写真で「辻褄合わせ」であります(笑)。(本日の花園中央公園桜広場) 暦の上ではもう冬ですが、紅葉は今しばらくは楽しめる花園中央公園であります。冬枯れは しばし待てとか もみぢ葉の 下照る道を 落ち葉踏みつつ (偐家持)<参考>近隣散歩関連過去記事は下記です。 近隣散歩(その1) 2009~2013 近隣散歩(その2) 2014~

2022.11.28

コメント(5)

-

ウバメガシの実

先日、恩智川畔でウバメガシの木を見つけたということを書きました。<参考>墓参・めぐりあいのふしぎ 2022.11.5. その時に調べたことですが、ウバメガシの実は熟すると生で食べられるということを知りました。しかし、なっていた実は、その時はどれもみな未だ青いどんぐりで、成熟していませんでした。 ウバメガシは雌雄同株で、花期は4~5月。 花が咲いた年の翌年の秋になってようやく実が熟すのだという。2年もかけて熟すのだそうな。ということは、花が咲くのも隔年置きということであるか。<参考>ウバメガシ・Wikipedia 先日、そのウバメガシの木を見に行くと、実は既に茶色になって成熟している様子。多くが殻から落ちてしまっていると見えて、殻だけが枝に残っているという状態のものが目立ちました。中には殻に実がついたままで、それが弾けているというのもありました。 そういう実を一つ、二つ摘んで、果皮を剥いて、中身を試しに齧ってみました。不味くはないものの、美味しいというものでもない。 焼いたり蒸したりして熱を加えると、状況は変わるのかもしれないが、そこまでの手間を掛けて食べるものでもないだろうと思って、試してはいない(笑)。(ウバメガシの実) 外皮が弾けて大きく割れています。 ひっくり返すとこんな風。(同上) 外皮は簡単に二つに割れ、中の実が取り出せます。(同上) 渋皮のついた実。 渋皮を取り除くと、こんな風です。(同上) ナッツという感じです。 ピーナッツと同じで、これもパカッと二つに割れます。片割れを齧ってみたが、ピーナッツのような美味しさはない。まあ、栗も生だとこんな感じのようにも思うので、こんなものかもとも思ったりも。また、熟し方が不十分ということも考えられるから、一個齧っただけで断言するのは、正しくないとも言えるが、何個も齧ってみたい味ではない。と言うか、苦みも渋みもなく、青臭くもなく、癖もなく、何と言って特段のものがない、言うなれば「味の無い」味であります。<参考>花関連の過去記事 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011

2022.11.24

コメント(2)

-

近隣公園などの紅葉

関西も紅葉真っ盛り、近隣の公園の紅葉もそれなりに美しくなって、銀輪散歩の目を楽しませてくれます。 ちょっと古い写真もありますが、ファイルにあるブログ未掲載の紅葉・黄葉の写真を記事アップして、もみぢ便りであります。(加納緑地公園の黄葉) 銀輪散歩のかたわら、目についたものを写真に撮るのは、基本はブログ記事のネタにでもなるか、ということであるのですが、そのようにして撮った写真は、PCに取り込んでピクチャ・ファイルに保存。この段階で、写りの悪いものや、これは使えないだろうと思われるものは削除・破棄となります。 削除・破棄を免れたものは、取り敢えずフォト蔵のマイピクチャの一時保存ファイルに登録し、PCの方の写真は、ヤカモチが決めているブログ掲載サイズ(500×375)にダウンサイズしますので、元画像はPCには残らず、フォト蔵のマイピクチャのファイルにのみ保存ということになります。 ブログ記事に掲載済みとなった写真は、PCから削除しますので、ダウンサイズした写真もPCには残らないことになります。 このようにしていても、全ての写真がブログ記事に掲載されるとは限らず、PCに残り続ける写真が結構あります。 そのような写真も、例えば今回の「もみぢ」の写真を中心とした記事をアップするような場合には、少し古くても、出番が回って来るということがあるという次第。 このような形で、わがPC保存のブログ用写真は新陳代謝を繰り返しているのでありますが、出番待ちの写真が増え過ぎて、その整理分類のためのファイルが増え続けると、特定の写真を取り出そうとするも、どのファイルに保存されているのかが、直ちには分からず、取り出しに手間取るということが生じます。従って、時にはそのような写真を掲載するための記事を書いて、PC保存の写真を少なくすることも必要となります。 言わば在庫整理のための記事アップであります。 こんな前置きを述べては、誰も記事を読む気にならないというものでしょうが、それはそれでよし、であります(笑)。(同上・メタセコイアとケヤキ)(同上・メタセコイア)(同上・ケヤキ) ヤカモチの近隣散歩の起点公園とも言える花園中央公園。(花園中央公園)(花園中央公園のマイMTB) 花園中央公園の桜広場も、今は紅葉広場です。(同上・桜の紅葉)(同上) 以下は、古い写真。 これは、近隣公園でのものではなさそうですが、「もみぢ」ということで、便乗掲載です。(松と欅と銀杏)(同上)(銀杏)(同上)天皇の内大臣藤原朝臣に詔して、春山万花の艶きと、秋山千葉の彩れるとを競ひ憐ましめたまひし時に、額田王の、歌を以てこれを判めし歌冬ごもり 春さり来(く)れば 鳴かざりし 鳥も来鳴(きな)きぬ 咲かざりし 花も咲けれど 山をしみ 入(い)りても取らず 草深(くさふか)み 取りても見ず 秋山の 木(こ)の葉を見ては 黄葉(もみち)をば 取りてそしのふ 青きをば 置きてそ嘆(なげ)く そこし恨(うら)めし 秋山そ我は (万葉集巻1-16)春はただ 花のひとへに 咲くばかり もののあはれは 秋ぞまされる (拾遺集511)

2022.11.23

コメント(2)

-

オオシロオビアオシャクと名前不詳の蛾

中也銀輪散歩で見かけた蛾の写真を紹介して置きます。 蛾は苦手という人はパスしてください。 ひとつは、権現山・熊野神社の境内で見かけた、オオシロオビアオシャクと思われる蛾です。下記<参考>のブログ記事の文中、熊野神社のところで、その蛾のことに言及していますが、追って、「虫」カテゴリの記事でとり上げようと、写真は敢えて掲載しないで置きました。<参考>中也銀輪散歩・お墓参りとザビエル記念聖堂 2022.11.16. 翅を広げた状態だと5cm程度ある大型の、薄緑色の蛾です。(オオシロオビアオシャク)<参考>シャクガ科・Wikipedia シャクガ科、アオシャク亜科の蛾。アオシャクの仲間も沢山の種類がいるので、オオシロオビアオシャクとは異なる種類の蛾である可能性も否定できないが、多分オオシロオビアオシャクだろうと思います。(同上) カメラを地面近くに下げて、蛾の目線と同じレベルで撮影。(同上) ちょっとピントが甘くなってしまって、蛾の表情は不鮮明ですが、彼と視線を合わせた状態です。 警戒をしているのか、まったく動かない。 しかし、敵ではないと認識したのか、警戒を解いた風で、広げていた翅をたたみ始めた。(同上) 翅をたたむと、随分とコンパクトになった。 それでも動かないので、枯れ葉を下に差し入れて、それにとまらせて、神社境内の隅の木々の間の草むらに置いてあげた。 神社の参道脇の地面なので、参拝する人影が殆どないとはいえ、人に踏まれないとも限らないという訳で、「保護した」という次第(笑)。 もう一つは長門峡駅で見かけた蛾。(名前不明の蛾) これは、長門峡駅前の案内看板にとまっていた蛾。 これも下記<参考>の記事の文中で言及しているが・・。<参考>中也銀輪散歩・長門峡(その2) 2022.11.12. 最初は、枯れ葉が引っかかっているのかと思ったのだが、よく見ると蛾でありました。それも交尾をしたままじっとしていて、生きているのか死んでいるのかもわからない状態。 上の方の蛾が多分メスだろう。腹部が下のオスのそれに比べてふっくらとしているから、卵がいっぱい詰まっているのだろう。 枯れ葉に似ているから、カレハガの仲間かもと考えた「が・蛾」、これもシャクガの一種かもしれない。「蛾の世界はそんなに単純ではないのだ」と彼らも言っているようでもあるので、ここは正体不明として置きましょう。<参考>虫関連の過去記事はコチラ。

2022.11.22

コメント(2)

-

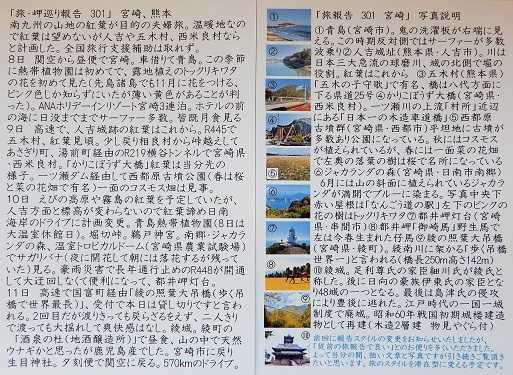

岬麻呂旅便り301・宮崎、熊本

友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。前回の旅便り記事で、新しい報告スタイルを検討されているので、従来のスタイルでの記事は、これが最後になるかもしれないと申し上げましたが、同氏からの旅便りを受け取って居られる同氏のご友人諸氏の多くが、「従前の旅報告でよい」との意見を寄せられたようで、当分の間は、従前のスタイルを継続されるようであります。 ということで、当ブログもこれまでのスタイルを継続することとします。 今回も紅葉シリーズの旅でありますが、「南九州の山地の紅葉が目的の夫婦旅」とのことで、宮崎、熊本方面へのご旅行でありました。(旅・岬巡り報告301・宮崎、熊本&同写真説明) では、メールで送信いただいた写真を、その旅程順に紹介するという従来パターンで、我々も同氏ご夫妻の旅にご同伴させていただくこととしましょうか。11月8日関西空港→宮崎空港→青島・熱帯植物園→ANAホリデーインリゾート宮崎(3連泊)→皆既月食 先ずは青島の熱帯植物園へ。(青島) トックリキワタの花。 ピンク色の花と黄色の花。 黄色の花は今回初めてご覧になったとのことです。(トックリキワタ<ピンク色>)<参考>トックリキワタ・Wikipedia カポック・Wikipedia(同上<黄色>) ウィキペディアによると、トックリキワタはアオイ科に分類される落葉高木らしいが、花はピンク色で基部は淡い黄色、まれに白色の花もあるほか、赤紫色の花もあるらしい。徳利木綿という名の通り、徳利型の実をつけ、実の中には綿に包まれた沢山の種子があるらしい。 同じ科のカポックの実の綿は、先日TV番組でその映像を目にしたばかりなので、それに似た様子なんだろうと想像がつく。 カポックの実のカポック綿は、繊維が極めて細く、短く軽いらしいが、これを薄い和紙で挟んだシート状に加工し、それを布の下地にして、ダウンコートのダウンの代わりに使ったという防寒着が注目されているというようなことを、その番組では報じていたが、このトックリキワタやフウセントウワタの綿なども同様な使い方が可能かもしれない。(皆既月食) この日は皆既月食の日。岬麻呂氏は宮崎で皆既月食をご覧になって居られたようです。その写真を送って下さいました。11月9日人吉城跡→R445→五木村→相良村→あさぎり町、湯前町経由→R219横谷トンネル→西米良村、かりこぼうず大橋→一ツ瀬ダム経由→西都原古墳公園 旅の2日目は、高速道路で人吉市へ。 人吉市は、ヤカモチが入社した当時の総務課長であった竹〇氏のご出身地であるので、人吉とか球磨川という名を聞くと同氏のことを連想するのであるが、同氏はヤカモチの大学の先輩でもあり、囲碁は同氏に教えていただいて覚えたのでもあってみれば、囲碁の師匠でもある。 現在も梅田スカイビルでの囲碁の会のメンバーのお一人にて、囲碁をご一緒するお仲間なのであるが、コロナ禍となってからは、ずっと欠席されているので、長らくお会いしていない。 さて、その人吉の、人吉城跡であります。(人吉城跡・南側の堀) 堀のたたずまい、とてもいい感じです。 城の北側を球磨川が流れていて、そちらは球磨川が堀の役目を果たしているようですから、南側の堀ということで、球磨川とは反対側にある堀になります。 その球磨川がデザインされた人吉市のマンホールです。城跡付近で撮影されたものだろうと思います。(人吉市のマンホール) はい、その球磨川と人吉城の北側石垣であります。(人吉城跡・球磨川沿い、北側の石垣) 球磨川というと、日本三大急流の一つとされるので、急流のイメージですが、この付近はゆったりとしています。 「紅葉はこれから」ということです。 人吉市の北方40kmほどの山間にある五木村まで行くと、紅葉は丁度見頃になっていたようです。(五木村) 五木村というと「五木の子守唄」しか思い浮かびませんが、村全体が九州山地の山岳地帯にあるため、深い峡谷が縦横に走り、平坦部が非常に少ない急峻な地形、人口が880人程度とのこと。 村の中心部を含む村内可住地域のほぼ全てが、球磨川の支流である川辺川に建設が予定されている川辺川ダムの水没予定地になっているとのこと。 そのため、代替地を建設し順次移転を進め、ほぼ完了しているらしい。 しかし、その川辺川ダムは、計画策定から既に50年余が経過しているのに、未だ完成せず、ダム本体の工事着手やそのための調査すらも始まっていないという。(同上) 五木村からR445を相良村まで戻り、そこから峠越えであさぎり町、湯前町経由、R219の横谷トンネルを潜って宮崎県の西米良村へ。 はい、西米良村のマンホールです。(西米良村のマンホール) その西米良村にあるのが、日本一の木造車道橋、かりこぼうず大橋。 一ツ瀬川の上流、「村所」近辺にある橋だそうな。(かりこぼうず大橋) この付近も紅葉は少し先のよう。 一ツ瀬ダムを経由して、西都市へ。 西都原古墳公園のコスモス。 写真左奥の森の前に見えるやや白っぽく見える落葉樹の列は桜の木で、春は桜の名所になっていて、このコスモス畑も一面の菜の花畑らしい。(西都原古墳公園のコスモス)もみぢ葉は さほどにあらね 西都原 見よ一面に コスモスの花 (咲都原家持) 今回は紅葉がテーマの旅であるが、一面のコスモス、コスモスで、紅葉のことは忘れてしまい、蜂か蝶になって上空を飛んでいる気分になります。 どれひとつ、あの古墳の向こうまで飛んでみるとしようか(笑)。(同上・鬼の窟)11月10日青島熱帯植物園→堀切峠→鵜戸神宮→南郷・ジャカランダの森→温室トロピカルドーム→R448→都井岬灯台 この日の写真は、宮崎市のマンホールから始まります。 以前に送ったものと同じデザインであるとの断り書きが付されていましたが、確かにヤカモチにも見覚えある図柄のマンホールです。(宮崎市のマンホール) この日は、「えびの高原や霧島の紅葉を予定」されていたようだが、これまでの様子から、紅葉は未だ少し時期尚早のようと判断されて、日南海岸のドライブにご変更されたとか。 それに、初日8日に青島熱帯植物園をお訪ねになっているが、その日は大温室が休館日に当たっていて、見ることができなかったということもあって、その大温室見学ということも、計画変更のもう一つの事情として、あったのやもと想像しています。 はい、どうであれ我々は結構、結構。お付き合いしますよ(笑)。(堀切峠) 日南海岸への入り口の峠、堀切峠。フェニックス並木と青い海。景色の良い場所として人気があるようですから、定番の撮影スポットなんでしょう。(ジャカランダの森) 南郷のジャカランダの森も岬麻呂旅便りですっかりお馴染みになりましたが、今はあの青い花が咲く季節ではないので、沈黙しているようにも感じられます。 岬麻呂氏は「写真中央下赤い屋根は『なんごう道の駅』、左下のピンクの花の樹はトックリキワタ」と説明されていますが、このサイズでの写真ではちょっと分かり辛いと思います。クリックしてフォト蔵の大きいサイズの写真画面でご覧いただくと、ああなるほど、とご納得いただけるかと。 こちらは、サガリバナ。 温室トロピカルドーム(宮崎県農業試験場)でご覧になられたものとのことです。(サガリバナ) 夜に咲いて、朝には落花してしまう花であるが、運よく落花せず、岬麻呂氏ご夫妻の訪問を待っていてくれたとのこと。(日南海岸) 日南海岸、そして、その先端の串間市、都井岬へ。(御崎馬) 都井岬の御崎馬の母馬と仔馬。 まあ、「みさき」麻呂氏ですから、都井「みさき」も「みさき」馬も外せないということになりますか。(同上) 何やらご機嫌な馬の親子です。 仔馬は今年の春に生まれたそうです。(都井岬灯台) 都井岬灯台です。日向なる 都井の岬の 灯台と 共にし青き 海見る君や (偐家持)(本歌)日向の国 都井の岬の 青潮に 入りゆく端に ひとり海見る (若山牧水)(同上)11月11日国富町経由→綾の照葉大吊橋→綾城→「酒泉の杜」(昼食)→宮崎市・生目神社→宮崎空港→関西空港 最終日は、綾の照葉大吊橋であります。(綾の照葉大吊橋) 綾市の綾南川に架かる吊橋。 「歩く吊り橋世界一」と言われる、橋長250m、高さ142mの吊り橋。(同上) ちょっとこれは怖いですね。渡るのは遠慮して置きましょう。(同上)(綾城天守閣)<参考>綾城・Wikipedia 綾城は、足利尊氏の家臣・細川小四郎義門が築いた城と言われる。 築城時期は、1331年~1334年の頃。 その子、細川義遠が綾氏を名乗る。 城主が、綾氏、伊東氏、島津氏と変遷し、慶長20年(1615年)に江戸幕府の一国一城令により廃城となった。 現在の綾城は、昭和60年(1985年)に、構築された模擬天守で、当時の綾城がこのような建物であったという訳ではない。 宮崎市内に戻り、生目神社に参拝。(生目神社)<参考>生目神社・Wikipedia 生目神社の「生目」の由来については色々説があるようですが、詳しくは上記<参考>をご参照下さい。 今回は570kmのドライブであったとのこと。旅報告・写真説明の末尾に「旅のスタイルを滞在型に変える予定です。」と書かれていますから、今後はこのように長距離を走り回るのではなく、もっとのんびりとしたスタイルへと徐々に変えて行かれるのかもしれません。<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。

2022.11.21

コメント(5)

-

アクセス数について

前月10月13日以降、当ブログのアクセス数が激減し、回復しないまま、むしろ、徐々に減少するような傾向にある。 10月12日のアクセス数は2089、10月13日に1019と大きく減少。更に翌日14日は739と1000を割り込み、以降1000を超えることはなく、一昨日11月17日は477、昨日18日は452と500にも達しない数となっている。 ブログ管理ページを開くと、アクセスレポートという表示があって、直近80日のアクセス数の推移が折れ線グラフで表示され、各日別のアクセス数を知ることができる。(アクセスレポート) これを見ても一目瞭然で、10月12日以前は、2000件のラインを超えたり、届かなかったりという推移であるのに対して、14日以降は1000件のラインに届かない状態で推移し、ここ二日間は500件のラインを下回っていて、今日も500件に届くかどうか微妙な状態である。 これが当ブログだけに生じていることなら、ちょっと問題ということになるが、どうも、そういうことは考えにくいので、多分、楽天ブログ全体に生じていることなんだろうと思われる。 予ねてより、そもそもアクセス件数のカウントはどのような基準で計測されているのだろうという疑問を持っていました。 例えば、どなたかが、当ブログのホームページにアクセスされたとして、その人が個別記事のタイトルをクリックして記事ページを閲覧し、更に、コメントを見よう、或いはコメントを書こうとしてコメントページを開かれたとすると、その人は、ホーム、個別記事ページ、そのコメントページと三つのページを閲覧されたことになる。 この場合は1回の訪問だからアクセス1件と数える方法もあれば、三つのページを開かれたので3件のアクセスと数える方法もある。 過去記事など多数のページを連続してご覧になると、1回のアクセスで20も30ものページにアクセスということになる。 このように数え方の基準次第で、同じ現象でも、アクセス数は劇的に異なる数となってしまう。 今回の10月中旬に生じたアクセス数の激変は、楽天ブログ側で、アクセスカウンターの計算基準に何らかの変更を加えられた結果ではないか、というのが私の推論。 楽天ブログのブロ友の皆さんにも同じ現象が生じているとすれば、この推論がほぼ正しいということになるかと。 皆さんのブログのアクセス数の状況はどうでしょうか。 中也銀輪散歩の記事アップが完了したので、ちょっとした無駄話でありました。

2022.11.19

コメント(10)

-

中也銀輪散歩・秋の日の歌

(承前) 最終日(11月4日)、ホテルからトレンクルを宅配便で送り返し、帰阪であります。 時間に余裕があるので、少しばかり周辺を散策。(温泉舎<ゆのや>) 温泉舎は「湯田温泉のビジュアル化」をコンセプトに設けられた施設。 地下500mから湧き上がる湯田温泉の源泉を見ることができるタンクで、のぞき穴からそれを見ることができる。 湧出量は毎分125リットル、温度約62度とある。 泉質は、アルカリ性単純泉・PH9.5である。 湯田温泉には7つの源泉があるそうだが、ここはその一つ。(同上・飲泉場)(同上・源泉から湧き出しているお湯が温度計の中に見える。)(同上・説明板) 説明板には、湯田御茶屋の鳥瞰図とその説明が記されている。 説明文は、写真をクリックして表示される特大サイズ写真で何とか読めるが、その画像の右上にある「元画像」とある処をクリックすると、更に大きいサイズの写真が開くので、それでお読みいただくといいでしょう。 下部には湯田温泉ゆかりの人物、木戸孝允、井上馨、種田山頭火、中原中也の4名が簡単に紹介されている。(同上・足湯ではなく、源泉からのお湯が流れる小川のモニュメント) 足湯かと思ったが、錦川通りを流れていた川をイメージしたお湯の流れる小川のモニュメントだとのこと。 早とちりして足を浸けなくて良かった。尤も、小川も子どもの頃は魚などを捕まえるべしで、裸足になって足を踏み入れたものであるから、立ち入り禁止の表示がなければ、自由に足を浸してもいいのではないかとも思うが。(同上・中原中也ゆかりの宿・西村屋の松)<参考>西村屋・Wikipedia 中原中也が結婚式を挙げた旅館・西村屋の玄関先にあったという松が、ここに移植されている。数年前に西村屋が倒産、廃業して無くなってしまったが、松だけは此処に引っ越して来て、西村屋をしのぶよすがとなっているようです。(同上・西村屋の松説明碑)(同上・生目通り側から) 温泉舎の裏手になる東側の通りは生目通り。 生目通りに出て右に行くと錦川通りに出る。中也ゆかりの宿・西村屋のあった場所の北側の通りである。これを東に進むと、こんな看板が目に入った。(お茶屋臨野堂跡) 上の写真の左端に写っている道路が錦川通り。 緑色の工事仮囲いシートの背後に立体駐車場が見えるが、その辺りからこの臨野堂跡地の「磯くら」の道向かいにある住宅の背後にかけてが、西村屋のあった場所かと思う。(同上・由来説明碑) 萩に城を構えた江戸時代の毛利氏は、山口に客館、湯田にお茶屋を設けて、藩主の休息所とすると共に、他藩からの来客の接待所にしていたとのこと。幕末期には、吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎など勤王の志士の密議の場にもなったという。 温泉舎に描かれていた湯田御茶屋と臨野堂との関係がイマイチよくわからんが、湯田御茶屋の一部が臨野堂ということなのか。 中也銀輪散歩とて、長州だの薩摩だの幕末・維新のことなどはつい忘れてしまっていたのだが、ここは長州なのだとあらためて思った次第。 道の斜め向かいには、瓦屋跡の碑があって、坂本龍馬の像もあったりするのでした。(史蹟・瓦屋跡碑) 瓦屋というのは、瓦を作っていたのではなく、此処にあった旅館の屋号であるようです。現在、隣が松田屋ホテルであるから、瓦屋の後身旅館が現在の松田屋であるかと思ったが、松田屋ホテルの公式サイトを見ると次のように説明されている。「瓦屋」とは湯田温泉の「松田屋」に隣接していた瓦ぶき二階建ての旅館でした。江戸当時、湯田の町ではほとんどの建物が藁ぶきでしたが藩主のお茶屋と瓦屋だけが瓦ぶきだったといわれ、屋号もそこに由来しています。 瓦屋も松田屋ホテルも老舗旅館にて、勤王の志士たちがよく利用した宿であったという次第。 瓦屋跡碑の隣の「山田顕義と瓦屋」という碑には、維新の戦での軍人としての功績が認められ、明治新政府に於いて、初代司法大臣となった山田顕義の妻はこの瓦屋旅館の長女・龍子であると書かれている。 また、日本大学の創立者はこの山田顕義であるとも書かれている。日大と湯田温泉との意外な関係であります。 碑の後ろに見えているのが龍馬さんです。(龍馬像) 龍馬さんは「わしゃ、土佐じゃきに。」と言っておられますが、山口龍馬会が建立されたもののようです。薩長同盟成立に奔走した坂本龍馬も、この瓦屋や松田屋に宿泊し、またお茶屋「臨野堂」で密議をこらしたのであってみれば、龍馬さんは此処に立っていなくてはならないのかも。 しかし、野外での立ち尽くしは「ちっくと、こたえるぜよ。」と脇の角柱に寄り掛かって居られます。因みに、背後の「影」は描かれたもので、本物の影ではありません。 この瓦屋、松田屋と道を挟んであったのが西村屋。その玄関はどちら側にあったのか存じ上げないが、ネットで「在りし日の西村屋」の写真を探すと、こんなのが見つかりました。 11年前に友人の、偐山頭火氏が宿泊された頃の西村屋はこんな風であったのでしょう。(在りし日の西村屋)(同上)※左端に枝が見えるのが温泉舎に移植された松の木のそれであるか。 さて、その西村屋跡と瓦屋跡・松田屋ホテルの間を南北に通じている道が元湯通り。元湯通りを南に行くと、県道204号・湯の町街道である。これを渡ると、道の名は湯の町通りに変わり、東側に中原中也記念館、西側に観光回遊拠点施設「狐の足あと」という観光交流施設がある。(狐の足あと) 此処は、初日(11月1日)に中原中也記念館を見学した後も、珈琲休憩した場所であるが、この日も此処で珈琲休憩です。 店の外にテラス席がある。灰皿が置いてあり、其処では喫煙も可能ということなので、ヤカモチ向きであります。 中也記念館の方を眺めながら、珈琲。初日の時は、丁度、小学校の下校時間帯に当たっていたので、目の前の湯の町通りを、下校の小学生が通って行く。遠くで、犬がワオーンと遠吠えする声。すると、中也記念館の陰から現れた、ランドセルを背負った男の子が、「ワオーン、ワオーン」鳴きまねをする。ヤカモチも「ワオーン」と鳴くと、目が合ってニッコリ。何やら嬉しそうに「ワオーン、ワオーン」と言いながら去って行きました。 中原中也の詩に「サーカス」というのがあって、「幾時代かがありまして 茶色い戦争がありました」で始まるそれには、「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」というフレーズが繰り返し出て来るのであるが、その「ゆあーん」を思い出したりも。 すると、今度は男の子のランドセルに背後から揃えて伸ばした両手を乗せて女の子が続くという形で、「ギーッコン」だったか「ガタン、ゴトン、ギー」だったか、何やら声を合わせて発しながら、踊るように拍子をとりつつ、「汽車汽車シュッポシュッポ」のようでもあり、それとは違うようでもある、ご機嫌な風に行く二人が現れた。 これも中也の何かの詩にあったようなフレーズを連想させたのだが、それが何の詩で、どんなフレーズであったかは思い出せぬまま、そのご機嫌な二人を見送りました。 この日はそのような光景もなく、井上公園から、公園通りを通って、ブラブラと歩きながら、湯田温泉駅へと向かいます。 湯田温泉には、無料の足湯が6ヶ所あるらしい。 先ほど立ち寄った温泉舎のそれも足湯みたいに見えたが、湯田温泉駅や井上公園にあるのは、その無料の足湯である。(井上公園の足湯) 上の写真は4日のものではなく、1日に撮影のものです。 同じく、1日に撮影の井上公園での写真がもう1点あるので、ついでに掲載して置きます。(所郁太郎顕彰碑)<参考>所郁太郎・Wikipedia 所郁太郎という人は存じ上げなかったが、緒方洪庵の適塾出身の医者で、井上馨が刺客に襲われて瀕死の重傷を負った際に治療にあたってその命を救ったという人物。井上馨の銅像の隣に顕彰碑が置かれているのも頷ける。 湯田温泉駅到着。 中也の「夏の日の歌」にある「田舎の驛」はこの湯田温泉駅のことだそうな。 夏の日の歌 (詩集「山羊の歌」所収) 青い空は動かない。 雲片一つあるでない。 夏の眞晝の静かには タールの光も清くなる。 夏の空には何かがある、 いぢらしく思はせる何かがある、 焦げて圖太い向日葵が 田舎の驛には咲いてゐる。 上手に子供を育てゆく、 母親に似て汽車の汽笛は鳴る。 山の近くを走る時。 山の近くを走りながら、 母親に似て汽車の汽笛は鳴る。 夏の眞晝の暑い時。(湯田温泉駅 「中也と歩く湯田温泉マップ」より) 今日は夏の日ではなく秋の日。秋の空には何があるのか。 駅には、焦げて図太い向日葵は、咲いてはいない。 駅の足湯が所在なげにしている。 予定していた列車よりも一つ早いのがやって来たので慌ただしく乗る。 山の近くを走る時も、汽笛の音はない。 新山口駅到着。(新山口駅 新幹線ホームから) 一番奥が山口線のホーム。 カメラを右に振ると・・。(同上) のぞみがやって来ました。 乗車します。 以上で、中也銀輪散歩終了です。(完)<参考>銀輪万葉・中国、四国篇はコチラ。<追記>「湯田温泉駅、中也と歩く湯田温泉マップ」のイラストと過去記事「銀輪万葉・中国、四国篇」のリンクを追加記入(2022.11.19.)

2022.11.18

コメント(2)

-

中也銀輪散歩・亀山公園界隈、瑠璃光寺ほか

(承前) ザビエル記念聖堂を出て、亀山公園へと向かいます。 聖堂の前庭から亀山山頂へと上る階段を上ると亀山公園・パークロードへと下る道に出る。 其処にあったのがこの石碑。(大内義長の裁許状の碑)<参考>大内義長・Wikipedia 大内義長は、毛利元就によって滅ぼされる大内氏最後の当主。(同上・副碑) 大内義長がキリスト教会建立を許可した裁許状の碑。 此処に山口カトリック教会、ザビエル記念聖堂が存在するのは、この大内義長の裁許状があってのものということになるか。日本最初のキリスト教会だという。 亀山山頂へは更に階段を上らなければならないが、山頂は遠慮して下り道を選択。誘ふとて 何か上らん 亀山に 見れば下りの 道もこそあり (偐家持)(本歌)誘ふとて 何か恨みん 時きては 嵐のほかに 花もこそ散れ (大内義長辞世の歌) 下り道の入り口にあったのが、国木田独歩の碑。(国木田独歩文学碑)<参考>国木田独歩・Wikipedia 山林に自由存す 国木田独歩 国木田独歩も少年期を山口で過ごしているのでしたか。 彼が通った今道小学校というのは、現在の白石小学校で、熊野神社から山口市役所前へと走って来た道の左側にあった小学校である。そして、山口中学校(現・県立山口高校)に進学している。中原中也も山口中学に進学しているから、独歩は中也の中学の先輩ということになる。 年齢差が36歳もあるから先輩・後輩と言っても余り関係はないか。それに二人とも中途退学している。独歩は、学制改革もあって、親の反対を押し切って、東京専門学校(現・早稲田大学)に入学し、中也は、成績上位で入学するも、その後の学業成績が悪くて落第、外聞が悪いとして、親によって京都の立命館中学校に転校させられている。 36歳差ということは、干支が同じということである。 両者共に未(ひつじ)である。 ヤカモチが入社した頃、当時の仕事始めは、社長の年頭の挨拶で始まる立食パーティー形式の新年互例会だけで解散で、実質的な仕事はなしで退社というのが恒例。その互例会の準備、運営、後片付けは総務部が担当していた。本社総務部に配属されていたヤカモチはそういう仕事も行っていた。 互例会終了後は、本社各部に戻りそれぞれのやり方で新年を祝って、適宜に退社という形になるのだが、総務部は、それぞれの部署が皆引き上げるまでは居残っていることになる。 社長室でも、社長を囲んで、役員や部長などが入れ替わりつつの歓談となるのが恒例となっていたが、総務部は役員秘書業務も担当していたので、秘書担当の社員がそのお世話係として同席するほかに担当外の若手社員や女子社員も同席することが多くあった。 或る年の新年互例会の日のこと、社長室でのその新年の歓談にヤカモチも同席していたことがあって、干支の話になり、社長がヤカモチと同じ干支であることを知り、「同じ干支ですね。」と申し上げたところ、「おお、君もそうか。ふた回り違いということだね。」と社長。「そうなりますね。」とヤカモチ。そう言ったものの「??」。「いや、違いますよ、社長。三まわりです。」と訂正したところ、同席の別の役員が「社長、歳を12もサバを読んだらあきまへんで。」とか何とか突っ込みを入れて、「笑い」というような場面のあったことを思い出すが、ひょっとすると、社長はわざと「ふた回り」とジョークを言ったのかもと思ったりもしている。 それはさて置き、36歳の年齢差がどんな感じのものかを、若き日のヤカモチと当時の社長との比較に於いて体感しているヤカモチであります。(同上・副碑) 山に沿ってジグザグに下って行くスロープの道は、ジグとザグとのつなぎ目が必ず階段になっているという中途半端な構造。 これは、自転車で走り下ることを防止するための意図された設計なのか、斜度が急過ぎることから階段を取り入れざるを得ないという立地上の問題なのかは不明。 そんなことで、折角の下り坂にもかかわらず、走り下ることはできず、トレンクルを押したり、手に提げたりしての移動でありました。 後で地図で見ると、反対方向に行けば、自転車に乗ったままで博物館前に下れたようです。 下り切ったところは、博物館と県立美術館との中間くらいの亀山公園の森の中。 亀山公園を横断する広い道路はパークロード。 ケヤキが黄葉して美しい。(パークロード)(同上)(亀山公園) この近くに、独歩や中也が通った山口中学(現・県立山口高校)の跡地がある筈なのだが、その痕跡を見つけることができませんでした。まあ、パークロードに沿って走っただけで、余り熱心に探した訳でもないので、仕方ないか。 ということで、今回の銀輪散歩の予定には入れていなかった瑠璃光寺に向かうこととする。 瑠璃光寺への坂道を上って行くと、瑠璃光寺の手前にあったのが洞春寺の山門。(洞春寺山門)<参考>洞春寺・山口県観光サイト 洞春寺・周防山口館【大内庭園】 洞春寺は、毛利元就の菩提寺。 元々は、大内盛見の菩提寺・国清寺があった場所。 瑠璃光寺からの帰りに立ち寄ってみようと、山門だけを撮ってやり過ごしたが、帰途はそのことを忘れて立ち寄らぬままに帰ってしまったので、洞春寺については、上記<参考>のサイトをご覧ください。(同上・説明碑) 瑠璃光寺到着。 瑠璃光寺五重塔は、予ねてその名は知っていたが初めての訪問。 一帯は香山公園となっていて、瑠璃光寺境内と公園との境目がよく分からない・・と言うか、境内そのものが公園と呼ばれているのでもあるか。(瑠璃光寺・五重塔)<参考>瑠璃光寺・Wikipedia 瑠璃光寺は、大内氏25代当主・大内義弘がこの地に建立した香積寺が始まり。五重塔は、義弘を弔うため、弟の26代当主・大内盛見が建設を始めたものとのこと。 大内氏が毛利元就によって滅亡した後も香積寺は毛利氏の庇護のもと存続するが、関ヶ原の戦で毛利輝元が西軍総大将となったことから、毛利の版図は周防・長門の2ヶ国に減封となり、輝元は萩城に移る。この時、香積寺も萩に移転する。元禄3年(1690年)になって、その跡地に移転して来たのが山口市仁保高野にあった瑠璃光寺(元々は、陶弘房を弔うために夫人が建立した安養寺で、のちに瑠璃光寺と改称)で、これが現在の瑠璃光寺だとのこと。(同上) 塔の上にひとひらの白雲。と来れば・・。ゆく秋の 長門の国の 瑠璃光寺の 塔の上なる 一片の雲 (偐信綱)(本歌)ゆく秋の 大和の国の 薬師寺の 塔の上なる 一ひらの雲 (佐々木信綱) 寺の本堂に向かおうとすると、中門前に人の群れ。 黒い霊柩車らしき車が参道に停車している。(同上・告別式?)(同上) 大勢のお坊様が立ち並び始めました。 お葬式の感じでもない雰囲気。(同上)<参考>晋山結制法要解説 見ると、「保寧山瑠璃光寺四十八世晋山結制式」と書かれている。 黒い車が霊柩車かと、早とちりしてお葬式を連想してしまったが、そうではなかった。 晋山結制式というのは、その寺の住職の就任式のようです。 お坊さんが立ち並んで居られるのは、晋山結制式が無事に終了し、その最終段階のプログラムである記念写真を撮るためのもののようです。 まあ、何にしても、まさにお取込み中。寺院の拝観はできそうもないので公園内をブラブラ。(同上・大内弘世公像)<参考>大内弘世・Wikipedia 寺の前にあったのは大内氏24代当主・大内弘世の騎馬像。 弘世は前述の義弘、盛見らの父親である。 台座の説明碑によると、山口を、京都に倣った都市計画に基づく市街整備を行い、後の大内文化に繋がる基礎を築いたとして、此処に像が建立されたのであろう。 しかし、近年の発掘調査では、弘世の時期は、山口市の現在の市街地からは南東に外れた大内御堀地区に本拠地を置いたままであったようで、山口市の都市化を示す遺物で弘世期まで遡るものは見つかっていないとのこと。 尤も、前頁で触れた白狐伝説が現れたのは弘世公の時代のこととされているらしい。(同上・説明板) 公園のベンチで一休み。 正面に五重塔が見える。(香山公園) 左に視線を移動させると、背後の山、香山の山頂、稜線が見える。 万葉集では、香具山を香山と表記するものもあったように記憶するが、ここの香山は「こうざん」と読むようです。 であれば、枕草子の「香炉峰の雪やいかに・・」なども思い出されるのであるが、雪も簾もなき公園のベンチ。遺愛寺ならぬ瑠璃光寺の鐘も鳴る気配がないから、千切れ雲のひとつ、ふたつ流れゆくも見む、であります。(香山) 振り返るとこんな建物がありました。(枕流亭) 説明碑を読むと、薩長連合の密議がこの建物の2階で重ねられたのだということらしい。 この場所にあったのではなく、山口市内道場門前の一の坂川の流れにのぞむ河畔にあったのが何度か移築され、昭和35年(1960年)に此処に移築されたもの。(同上・説明碑) 漱石枕流の枕流であるが、夏目漱石は漱石を採用し、薩長連合は枕流を採用したのであるか。 尤も、枕流亭は、山口の旧家、安部家の離れであったそうだから、安部家の当主の命名であるのかも。間違いを指摘されてもそれを認めず屁理屈こねてでも言い返すというのは、政治家には不可欠の資質のようだから、薩長連合の密議には相応しい名前かも。そう言えば、安部と安倍で一字異なるが、安倍ナントカという元首相もその資質は十分にありましたね。(同上・1階内部) 内部には自由に入れるよう。 1階の部屋には、薩摩の大久保利通や長州の木戸孝允など、密議を重ねたという面々の写真が並べられている。(同上・2階内部) 2階に上がってみると、二間続きの部屋。 部屋からは、正面に五重塔が見える。 五重塔を眺めながら話を進めていたのか、と一瞬思ったが、この建物は当時はここに建っていたのではないことに気付き苦笑。(同上・2階からは正面に五重塔) 五重塔のある入口近くの、ボランティアガイドの皆さんの待機所テントの近くにトレンクルを駐輪させていただいていたので、其処に戻って、銀輪散歩再開であります。 トレンクルで下り坂道を快走。その所為もあったか、洞春寺を通り過ぎてしまう。 国道9号に出て右折、南西に進むと山口県庁の前に出た。(山口県庁) クラシックな建物が目に入ったので、門の中まで少し入って外観だけ撮影です。説明碑をよく見ると一般に公開されているようだったが、その時はそれに気付かず、中也銀輪散歩という自縛もあったか、内部見学ということまで考えが及ばずでありました。(同上・旧県庁舎と県会議事堂説明碑) こちらは、旧県庁舎。(同上・旧県庁舎) こちらは、旧県会議事堂。(同上・旧県会議事堂) 県庁舎から南西に更に進むと旧山口藩庁の門。(山口藩庁門)(同上・説明碑) 道なりに進むと、山口歴史民俗資料館の建物の前に出る。 これが46年前に訪れた、中也展が開催されていた建物かとしばらく眺めてみたが・・。 道路からエントランスまでの距離がかなりあり、立派な建物である。道路脇スグのところに建物があって、建物ももっとチャチな感じであったように記憶するので、やはり、ここではないなというのが、その時の結論でした。帰宅して、その時の展示目録を見つけたことで、歴史資料館での開催であったことに間違いないことが判明したので、今は記憶の方を修正にかかっているのであるが、漱石枕流よろしく、歴史民俗資料館の建物は建て替えられたのではないのか、と自身の記憶が間違いではないことの理屈を考えてもいるので、往生際が悪いのであります。 県庁西門口交差点を南に下ると、ザビエル記念聖堂進入口の前の道路である。 そこで、山口大学教育学部付属中学校という標識が目に入ったので、その方向に道を入ってみる。実は「中学校」を「小学校」と見間違っていたのである。(山口大学教育学部付属中学校) 先に述べたように、中也は下野令小学校から山口師範付属小学校に転校している。それは現在の山口大学教育学部付属小学校のことである。 山口師範付属小学校の跡地ということを示すものを撮影できなかったので、その後身である小学校の写真でも撮って置くかと思っての寄り道であったのだが、門の前に立って、中学校であることに気付き、またも苦笑である。山口大学教育学部付属小学校は既に通り過ぎていて、坂の上である。 ということで、引き返すことはせず、でありましたので、ウィキペディアの写真を転載させていただきます。(山口大学教育学部付属小学校 ウイキペディアより転載) 山口市役所前から、国木田独歩が通っていたという小学校の後身である白石小学校の横を通り、錦川通りへ繋がる、往路の道(「権現通り」というらしい。)を帰ることとする。 中原中也の詩碑と山頭火の句碑が並んでいる地点の少し手前、防長苑という旅館のある角で、広い通り(「ふれあい北通り」というらしい。)を左折、南東に進むと湯田温泉1丁目交差点。交差点を渡り(交差点を渡った先からは「ふれあい南通り」と名が変わる。)、150mほど行くと右側に湯田幼稚園がある。此処が下野令小学校跡地だとのこと。中也が山口師範付属小学校に転校するまで通っていた小学校である。 その後身である現在の湯田小学校は、この道を「ふれあい北通り」の方へ500mほど戻ったところにある。(湯田幼稚園 旧下野令小学校跡地) 下野令小学校のあったこの場所は、中也の生家である中也記念館の場所からは、5~600mくらいであるから、子どもの足でも徒歩7~8分の距離である。 本日の中也銀輪散歩はここまで。 続きは明日です。(つづく)<参考>銀輪万葉・中国、四国篇はコチラ。

2022.11.17

コメント(2)

-

中也銀輪散歩・お墓参りとザビエル記念聖堂

(承前) 前頁の続きです。 今日(11月3日)は、中原中也のお墓参りから始めます。 中也のお墓と言っても、彼個人の墓ではなく、中原家累代の墓であるのだが、それは中也生家跡である中原中也記念館からの道順で言うと、記念館北側道路である県道204号(湯の町街道)を西へ走り、下湯田交差点で右折、北へ進み、次の交差点で左折、湯田自動車学校を左に見て道なりに進むと国道9号の吉敷交差点に出る。 国道9号を渡って、左斜めに進むと、道は国道435号になる。(国道9号・吉敷交差点) 上の写真の国道9号を渡り、黒壁の「かつや」とある建物とその右側の白い3階建て建物との間の道を左に進むと国道435号。 国道435号を吉敷交差点から400mほど進んだ辺りに、道路左側に「中也の墓」と書かれた小さな標識が立っている。そこで左斜めに戻る形で細い道に入って行くと、右手に墓地が見える。(墓地入口付近) 入口右手に、ナンテンの木があり、隣にマユミの木ともう少し大きい木が植えられた場所があり、それを回り込むようにして、左奥に進むと中也の墓の前に出る。上の写真で言うと、写真の中央奥の位置である。奥、右寄りに見える建物の手前左側に三角形に墓石の頭部が見えているのが中也の墓である。 上の写真は、墓参を済ませた後、中也の墓の方角にカメラを向けて撮ったものである。 後ろからやって来られた男性が、通り過ぎる時に「中也の墓か?」と声を掛けてくださったが、それはヤカモチが中也の墓の位置が分からずに何処にあるのかと窺っている風に見えたからのようで、墓の場所を教えて上げようという感じの話し方であった。「ああ、今、お参りして来たところです。」とヤカモチ。 さて、そのお墓はこれです。(中原家累代之墓) 墓の脇にたてられている「中原家墓所」の説明碑のアップです。(同上・説明碑)<参考>中原中也・Wikipedia 説明碑によると、墓石の「中原家累代之墓」と刻まれた文字は中也が山口中学2年の時の書だという。 この累代之墓の背後に、もう1基の墓石が建っていて、それには「中原政熊夫婦墓」の文字が刻まれている。(中原政熊夫婦墓) 中原政熊というのは、中也の母・フクの叔父にして養父であるから、中也からすれば、大叔父にして養祖父ということになる。 中原政熊・コマ夫妻には実子がなかった。中原医院を開業していた政熊は、兄の遺児であるフクを引き取って養女にしたのである。フクの実父は中原助之。助之は37歳で病没。その一人娘がフクであった。 中原フクの結婚相手は、軍医であった柏村謙助。従って、生まれた当初は、柏村中也であったのだが、その後、中也8歳の時、1915年10月に謙助は中原政熊夫婦の養子となり、中原に改姓するので、中也も柏村中也から中原中也になったという次第。 中原中也記念館で貰った「中也と歩く湯田温泉マップ」の「中也のお墓」の項には「僕の眠る『中原家累代之墓』だよ。今でもたくさんの人が来てくれて、僕の好きなたばこやビールなんかをお供えしてくれてるんだ。」と書かれているが、ヤカモチは手ぶらでの墓参。手を合わせただけであったのは礼を欠く墓参であったのかも。(「中也と歩く湯田温泉マップ」)※写真をクリックすると大きいサイズの写真画面が別窓で開きます。 墓参を終えて、来た道を戻り、中也の詩碑と山頭火句碑が並んで建っているという錦川通りに向かうが、一つ手前の北側の通りを走っていたようで、広い通りに出て、そのことに気付く。 錦川通り戻って仕切り直し。中也の詩碑です。(中也詩碑) もう少し接近して撮影。(同上) 「童謡」 中原中也(1933.9.22.) しののめの、 よるのうみにて 汽笛鳴る。 心よ 起きよ、 目を覺ませ。 しののめの、 よるのうみにて 汽笛鳴る、 象の目玉の、 汽笛鳴る。(同上・副碑) 右隣にあるのが、山頭火句碑。(山頭火句碑) ちんぽこもおそそも湧いてあふれる湯 山頭火 上の中也の詩と違って、こちらの山頭火の句は小学校の教科書には載りそうもない句であります。 ヤカモチの友人の偐山頭火氏も11年前に湯田温泉を訪ねて居られて、この句碑の写真をブログに掲載されている。<参考>九州行乞の旅「旅立ち」 2011.5.20. 九州行乞の旅「防府から湯田温泉を行く」 2011.5.21. 九州偐行乞の旅 酒・温泉そして駄句 河内温泉大学図書館 同氏の旅は、山頭火の足跡を追っての九州への旅でありましたが、湯田温泉にもその足跡を訪ねて立ち寄られたもの。その折には、中也が結婚式を挙げた西村屋に宿泊されている。 その西村屋は数年前に倒産して、今は影も形もなくなって、立体駐車場とマンション風の細長い高層建物に変じてしまっているようだ。 それはさて置き、山頭火関連は上記<参考>の同氏ブログ等をご参照いただくこととし、当記事では句碑を紹介するのみとします。(同上・副碑) 錦川通りを北東へ。400m程で権現山の熊野神社である。 ここは、中也が学校をサボって登ったりしたのだそうな。 大人になってからも、里帰りをした折などは、息子を肩車したりして登ったこともあったという。(熊野神社) 急な石段。一気に上ると息が切れる。(同上・説明碑) 説明碑によると、この丘は、山頂に熊野権現を祀る熊野神社があることから権現山と呼ばれるようになったらしいが、標高は40mとのこと。 湯田温泉街が一望とのことだが、高さがそれほどでもないので、この程度の眺めである。(熊野神社からの眺め) 湯煙が温泉街らしい眺めであるが「一望」と言うにはいささか高度不足にて、「失望」である。(同上)(熊野神社・社標石と拝殿)(同上・拝殿) 拝殿前には、カラフルな提灯が列になって吊るされていて、風が吹くとリズミカルに揺れて面白い動きをする。「恰も魂あるものの如く、提灯が揺れる。」と中也なら言うのでもあるか。 すると、いのちあるものの如く青い葉がひらひらと舞い散って来た。 見るとそれはオオシロオビアオシャクという大型の蛾であった。命あるものでありました。まあ、木の葉だって命あるものではありますが。地面にとまって、じっと動かずにいるので、木の葉にとまらせて境内の片隅の草むらに移動させてあげました。 長門峡のヘビではないが、人に踏まれてもいけないので(笑)。 さて、ヘビでも蛾でもなく、この権現山は白狐伝説にまつわる地でもあるので、以下に紹介して置きます。〇白狐伝説 昔々、湯田の権現山の麓のお寺の境内に小さな池がありました。 その小池に、毎晩一匹の白狐が、 傷ついた左足をつけにきます。 この様子を見ていた和尚さんが、 不思議に思い、その池の水をすくってみると温かかったのです。 そこで池を深く掘ってみると、 熱い湯がこんこんと湧き出るとともに、 薬師如来の金像があらわれたのです。 この仏像は拝んで湯あみをすると 難病も治る「白狐の湯」として評判となり、 温泉は栄えるようになったそうです。(同上・本殿と拝殿) 本殿の裏にかけて小径があって、白狐の小径とある。(白狐公園と白狐の小径の標識) 白狐の小径を辿ると、隣の一段高い山、障子岳に通じているのかもしれない。その障子岳からなら、湯田温泉街が一望なのかもしれないが、展望所があるという保証もないので、小径はパス(passとpathの洒落のつもり)であります。その流れで白狐公園もパスしてしまったが、今思うと、白狐伝説の寺や池がその公園にあったのであれば、パスミスであったことになる。 元の道に戻って、道なりに進むと山口市役所の前に出た。(山口市役所前、奥の塔は山口カトリック教会・ザビエル記念聖堂のもの) 市役所の前は工事中であったが、この付近が山口師範付属小学校跡地の筈であるが、何処と確定できるものは見つけられませんでした。 中也は地元の下野令小学校(現・湯田小学校)に通うが、成績が優秀であったので、両親が山口師範付属小学校に転校させたようである。 1918年、中也が小学校5年生の頃のことである。ここでも中也は成績優秀で、ひょうきんなところもあって、クラスの人気者であったらしい。 さて、ザビエル記念聖堂に向かいます。1976年10月に、山口市歴史民俗資料館での中原中也展を見に出かけた際にザビエル記念聖堂に立ち寄っているのでそれ以来の訪問である。尤も、その時の聖堂は1991年に火災で焼失しているので、新しい聖堂は初訪問ということになる。 ザビエル記念聖堂は山口市消防本部の先を右に入り坂道を上り切った高い場所にある。記憶では坂道を上ったというのは欠落しているが、46年も昔のことであるから、当然か。(ザビエル記念聖堂)※山口ザビエル記念聖堂・Wikipedia 目の前に現れたのは、近代的と言うか、現代的と言うか、威圧するような巨大な聖堂。旧聖堂の姿ははっきりとは思い出せないのであるが、もっと優しくエレガントな、伝統的スタイルの、礼拝堂らしき姿であったような気がするので、少なからず失望と言うか、違和感を覚えました。(同上・説明板) 1階が展示館になっていて、2階が礼拝堂になっている。 展示館は有料になっている。 坂道を上って2階の礼拝堂に入ろうとしたら、出口と表示されていて、入り口は1階の展示館の方になっている。 坂道を下って1階から入場。 館内は撮影OKなので、パチリ、パチリと。(同上・展示1) ジョルジュ・ルオーの「キリストの顔」とヨーロッパ各地のミサ典書の展示であります。(同上・展示2) 十字架が隠されている燈籠など、キリスト教受難の時代の色々なものも展示されている。(同上・展示3) 受難時代のそれと言えば、踏絵ですな。(同上・展示4 踏絵)(同上・展示4 踏絵の説明) 紙踏絵というのもあったのですな。(同上・展示5 紙踏絵)(同上・展示5 紙踏絵の説明) キリシタン大名の大友宗麟の書状なども展示されている。(同上・展示6 大友宗麟の書状など) 左から、書状、所領預ヶ状、感状である。(同上・展示6 宗麟の書状)(同上・展示6 宗麟の所領預ヶ状)(同上・展示6 宗麟の感状)(同上・展示7 屏風絵) ザビエルの屛風絵です。描かれている絵の説明は下掲をご参照下さい。(同上・展示7 屏風絵説明)※上掲と下掲は、写真をクリックして大きいサイズの写真でお読み下さい。(同上・展示8 フランセスコ師の善行の評判)(同上・展示9 島原の乱の砲弾など) 島原の乱の砲弾、十字架が描かれたお椀、十字架が刻印された瓦。(同上・展示10 旧ザビエル記念聖堂の鐘) 1991年に焼失した旧ザビエル記念聖堂であるが、鐘は焼けずに残ったようです。 旧聖堂の内部の写真も展示されていて、46年前にヤカモチが見たのはこれであったかと撮影しましたが、ガラス張りの額に収められたその写真は、ヤカモチのカメラワークが悪かったようで、ガラス面の反射などもあって使えない写り具合にて没としました。 2階の礼拝堂へと行きましたが、この日は、オルガンコンサートが開催されるとあって、その準備中のよう。 コンサートが終わるまでは礼拝堂内部は撮影禁止とある。ということで撮影せずです。 ザビエル記念聖堂は亀山につながる高台の一画にあり、聖堂の前庭に出ると、正面に亀山山頂へと上る階段が見える。 聖堂の敷地からの出入り口は、上って来た坂道と亀山公園へと通じる目の前の階段との二つだけのよう。階段を上って亀山公園へと向かう。 しかし、今日はここまで。 続きはページを改めることとします。(つづく)<参考>銀輪万葉・中国、四国篇はコチラ。

2022.11.16

コメント(0)

-

中也銀輪散歩・長門峡(その2)

(承前) 前頁記事が、鈴ヶ茶屋到着、そこでの昼食というところで終わりましたので、そこから始めます。 注文した料理が出て来るまでの間に、撮影したのが以下の写真(長門峡23・鈴ヶ茶屋からの阿武川の眺め) 長門峡を流れる川の名前を紹介していなかったようですが、阿武川という名の川です。この付近一帯は阿武郡という地域なので、川の名も阿武川である。(長門峡24・同上) カメラを少しひくと、こんな眺めです。川岸一杯に食事席の床が設置されている。 蜜柑を持っていたら、欄干にそれを乗せて「夕陽の如き蜜柑、欄干に置きたり。」とでも洒落てみたいところである。(長門峡25・同上) 対岸の紅葉がひと際美しい。(長門峡26・鈴ヶ茶屋の食事席) 食事を終えて、テーブル席に移動し、そこに置かれた灰皿を前にタバコを一服。そこから撮影すると、食事席はこんな雰囲気になっています。 茶屋の方のお話では、営業は11月一杯までで、12月になると冬の休業に入るとのこと。 標高もそこそこあるのか、山口県の北海道とも呼ばれると何かに書かれていたように記憶するが、冬は雪が多く、結構な積雪になるのかも。 自転車・トレンクルを置かせていただいてもよいか問うたところ、「どうぞ。」ということであったので、茶屋の建物脇に駐輪させていただくこととし、身軽になって出発である。(長門峡27・阿武川と鈴ヶ茶屋) 茶屋を出て振り返ると、こんな景色。もみじ橋、竜宮淵へと向かう。(長門峡28・高島洞門) 鈴ヶ茶屋を出て10分足らず、高島洞門に至る。 この先に、もう一つ北海洞門というのがある。 これら洞門の名は、長州阿武郡(現・萩市)出身の日本画家であり地質学者でもあった高島北海(1850~1931)に因んだ命名である。 そもそも長門峡という名は高島北海が命名したもので、長門峡が今日のように景勝地として発展する基礎を築いたのは彼だと言えるようだから、地元の人たちは、洞門にその名を残すことにしたのだろう。(長門峡29・同上) 岩をくり貫いた短いトンネルである。 洞門を抜けた辺りが佳景淵である。(長門峡30) キャーッという女性の声。 どうやら、道を横切ったヘビを踏んでしまったらしい。 踏まれたヘビの方が「キャーッ」だろうと思うが、女性がヘビを踏んだ場合には、この星では、踏んだ方が「キャーッ」と悲鳴をあげるものであるらしい。(長門峡31) 自転車を持ち込んでいる姿は人目につくようで、ヤカモチを追い抜いていった人が折り返して帰って来たのでもあるか、すれ違った人から「自転車は?」と声を掛けられた。「茶屋に置いて来ました。」とヤカモチ。 まあ、そんな色々なことありつつの渓谷散歩であります。(長門峡32) もみじ橋が見えて来た。(長門峡33・もみじ橋) この付近で右側から川が流れ込んでいて、もみじ橋を渡った対岸の道は、その川に沿って上流にある生雲ダムまで通じる遊歩道になっているのだが、落石の危険性が高いとして通行止めになっていた。(長門峡34・同上) こちらの遊歩道からは、もみじ橋へは梯子階段で上らなければならない。 生雲ダムへと行く訳ではないので、スルーしてもよいのだが、折角なので橋に上って対岸まで渡ってみた。 足に力を入れて身体を揺すってみると、橋が少しばかり揺れる。(長門峡35・もみじ橋の上から上流側を望む) 橋の上から、やって来た上流側とこれから向かうことになる下流側の景色を写真に撮る。(長門峡36・もみじ橋の上から下流側を望む) 眼下を覗くと・・。 水は、流れ流れてありにけり、でありました。(長門峡37・もみじ橋の上から眼下を見る) もみじ橋を過ぎるとすぐに北海洞門である。(長門峡38・北海洞門) 北海洞門を出て振り返ると、もみじ橋と洞門が一つのショットに。 これはこれで一つの景観である。(長門峡39・もみじ橋と北海洞門)(長門峡40) 白糸の滝と名付けられた小さな滝もあった。 折り返し点の竜宮淵も間近です。(長門峡41・白糸の滝)(長門峡42) 坂を上り切ると竜宮淵である。(長門峡43・竜宮淵) はい、竜宮淵です。 水中に竜宮があるとして、竜宮淵と名付けられたらしいが、静かな水面に山影、紅葉、空を映し、得も言われぬ景色である。 竜宮淵という名もいかにもという気がする。 水中を泳ぐ魚の姿も見える。(長門峡44・竜宮淵と竜宮茶屋) 竜宮淵を臨む位置にあるのが、竜宮茶屋。(長門峡45・竜宮淵) 前方に竜宮淵駐車場らしきものが見えたが、そこまでは行かず、ここで引き返すことにした。ここは、もう萩市である。 この日の翌日である11月3日には、「長門峡もみじまつり」として、竜宮淵駐車場を会場に、物産の販売、鮎のつかみどり、じゃんけん大会、もちまきなどの催しが行われたようだが、これは後になって知ったこと。まあ、何にしても一日早い訪問ですから関係のないことであります。 もみじまつりが始まる前日ということからして、本格的な紅葉には少し早い訪問であったと言えるのかもしれないが、まずまず満足の長門峡であったのは間違いない。竜宮まで垣間見たのだから。(長門峡46・佳景淵) 往路では気がつかなかった佳景淵という名標に気が付く。 そして、高島洞門という名標。 名標の向きが、萩市側からやって来る人には見やすい向きになっているが、山口市側、長門峡駅側からやって来る人には見落としやすい向きになっているのは何故か。(長門峡47・高島洞門まで帰って来ました) 昼食をとった鈴ヶ茶屋まで帰って来て、珈琲休憩。 ホットコーヒーで一息入れて、煙草を喫っていると、往路でしばらくの間相前後して歩いていた若い女性3人組が、座敷席で遅い昼食かオヤツ休憩を取っているのが目に入った。 自転車・トレンクルを受け取り、再びこれを押しながら、長門峡駅側入り口の方へと帰る。 トレンクルを押しながらでは歩速がイマイチなのか、後ろからやって来たその若い女性3人組に追いつかれてしまう。「お先にどうぞ。」と道を譲って先に行っていただく。 細く狭すぎる道は、トレンクルを肩に担いで歩く方が速いので、ところどころで、そんな風にして歩く。道幅の広いところではトレンクルに乗ったりもする。 千瀑洞口付近であったか、河原に居た女性がこちらに向かって手を振っている。先ほどの3人組の女性たちである。こちらも手を振って挨拶を返す。 やがてトレンクルに乗っても走れる程度の道幅になったので、銀輪家持になって、一気に走る。 道の駅に帰って来たのは午後3時10分前後。道の駅を出発したのが11時ちょっと前であったから、4時間10分余の長門峡散歩であったことになる。 予定よりも早い帰還となったので、道の駅周辺を銀輪徘徊してみることにした。(ゆめの宝船) 道の駅西端の一画にあったのが「ゆめの宝船」というチェーンソーアート作品。作者は林隆雄という人。(同上・説明板) 道のあるまま、気の向くままに走ってみたが、これというものには出会わず。道の駅へと引き返す。(道の駅長門峡近辺)(同上)(同上・もみじ茶屋) 道の駅で、お土産を買ったり、ソフトクリームを食べたり、珈琲を飲んだり、喫煙所でタバコを喫ったりして時間潰し。 と言うのも、JR山口線で長門峡から湯田温泉へと帰る列車は、12時台発の1本の後、17時36分発まで無いのである。(道の駅長門峡の喫煙所からの眺め) 道の駅での時間潰しも限界とて、長門峡駅へと移動。16時50分過ぎに駅に到着。トレンクルを折りたたみ、輪行バッグに収納して、誰とても人影のない無人の長門峡駅のホームやその周辺をブラブラして約40分。 駅舎には、通勤用か通学用か3台の自転車が駐輪されていた。 駅前の案内板にはシャクガの仲間でもあるか、大きな蛾が2匹、交尾したまま固まっていた。(長門峡駅ホーム・ちゃう毛んきゃう) 右から左へと書かれた昔風の駅名表示板。ちゃうもんきゃう、という旧仮名遣いの表示や「も」の字が「毛」の字であったりするのを面白がったりするも、さすがに40分待ちというのは、いささか持て余すのでありました。 暗くなりかかった頃にようやく列車がやって来て、乗車。 車内は予想に反して混みました。乗車した時は座れる席があったが、途中からは、結構な人が立っていました。 12時台発の1本の後、5時間も便がないのだから当然か。 以上で、長門峡散歩は終了。明日は、中也のお墓参りなど、山口市内を銀輪散歩する予定です。(つづく)<参考>銀輪万葉・中国、四国篇はコチラ。

2022.11.14

コメント(4)

-

中也銀輪散歩・長門峡(その1)

(承前) 旅の2日目。今日は長門峡に出かけます。 ホテルを愛車トレンクルで出発。 と言っても長門峡へと走る訳ではなく、湯田温泉駅まで。長門峡駅までは鉄道旅であります。 駅前でトレンクルを輪行バッグに収納してホームへ。(湯田温泉駅ホーム) 写真奥が新山口方面。 駅に到着すると列車待ちの人影が10名余。 9時36分発山口行き、山口駅で益田行きに乗り換えということで、湯田温泉駅にやって来たのだが、早く着き過ぎたようで、列車待ちの皆さんは9時23分発で新山口方面に向かわれるようです。程なく列車がやって来て走り去った後は、ヤカモチのみが残りました。 9時36分山口行きに乗り込み、山口駅で跨線橋通路を通り向かいのホームから発車の益田行きに乗り換え。10時25分長門峡駅到着。(長門峡駅ホーム) ホームのベンチ横に設置された、熊さんが頭に乗っかっている木彫りの柱には、「ちょうもんきょう」と「あとう」の文字。 ここは旧阿東町(山口県阿武郡阿東町)であるが、現在は山口市になっている。(同上・駅舎) 駅前の看板には、「篠生地域づくり協議会」という字が見えるから、この付近は旧篠生村であった地。 調べてみると以下の通りの推移。 篠生村、生雲村、地福村、徳佐村、嘉年村が合併、阿東町に(1955年4月1日) 阿東町が山口市に編入(2010年1月16日) 無人駅である。下車した他の乗客は二人。 トレンクルを組み立て出発。 駅正面の坂道を下ると、国道9号線に出る。 これを左に進み、最初の信号で道路を渡ると道の駅「長門峡」。(道の駅・長門峡) ここの観光案内所で、長門峡の遊歩道は自転車乗り入れ、持ち込み禁止かどうかを尋ねると、「禁止ではありませんが、狭い山道で自転車で行くことは無理です。」との答え。また、昼食について尋ねると、途中に茶屋があって食事ができるとの説明。 行けるところまで自転車で行き、行けなくなったら押して歩いたり、肩に担いでということも可能な、軽量小型のトレンクルなので、自転車で出発であります。(長門峡遊歩道マップ) 道の駅駐車場北東隅に遊歩道マップの案内板。 終点の竜宮淵まで5.1km、片道所要時間100分というのを確認して出発であります。(長門峡碑) 遊歩道マップの案内看板の先に長門峡碑。その背後の小山にも、長・門・峡の三文字が刻まれた石碑。 道の駅は長門峡の入り口と言ってよい位置にある。 長門峡を歩く人の多くは、道の駅まで車でやって来て、ここに車を停めて歩くのであろう。(「長・門・峡」碑) 長門峡碑を左に見て、北へと進むと篠目川。洗心橋がある。(洗心橋) 中也の詩「冬の長門峡」に触れて以来、一度は行ってみたいと思っていたが、思うばかりでこれを果たさずに来てしまったヤカモチ。 「冬の長門峡」ではなく「秋の長門峡」であるのはいささか不満ではあるが、とにもかくにも長門峡にやって来たのでありました。(洗心橋から篠目川上流<西>方向を望む。) 中也の「冬の長門峡」には「やがても蜜柑の如き夕陽、欄干にこぼれたり」という一節があるが、長門峡で夕日の沈む西方向に橋の欄干が見えるところと言えば、この洗心橋のほかにはあるまい。 洗心橋を渡ると右側が遊歩道入口である。(長門峡遊歩道入口) 写真の奥が遊歩道入口であり、その手前右手に中也の詩碑がある。(中也詩碑「冬の長門峡」)(同上) 冬の長門峡 中原中也 (「在りし日の歌」所収) 長門峡に、水は流れてありにけり。 寒い寒い日なりき。 われは料亭にありぬ。 酒酌みてありぬ。 われのほか別に、 客とてもなかりけり。 水は、恰も魂あるものの如く、 流れ流れてありにけり。 やがても蜜柑の如き夕陽、 欄干にこぼれたり。 あゝ!――そのやうな時もありき。 寒い寒い 日なりき(長門峡1・丁字川出合淵) 名前から推察するに、左から流れて来る川と右から流れて来る篠目川とがここで合流して淵となっているのだろう。 この付近はまだトレンクルで走れる。(長門峡2・マイトレンクル) 沢山の写真を撮ったが、それが名の付いた場所なのかそうでないのかなどは不明にて、間違っていてはいけないので、撮影時系列に番号で表示することとし、明らかに何処とヤカモチにわかる写真のみ、その名称を記載することとします。(長門峡3) 紅葉は十分に見頃であるが、この日は11月2日。3日から紅葉祭が始まり、シャトルバスも運行するとのこと。なんにせよ少し時期を逸するというか外すというか、それがヤカモチ式であり、今回もその式でありました。(長門峡4) 現地に来るまでは、長門峡駅側の入り口が川の下流で、奥の萩市の竜宮淵が上流だと思い込んでいたが、来てみると逆で、入り口側から竜宮淵へと川は流れ下っているのでありました。 遊歩道は川の左岸に沿っているので往路は右に川を見ることになる。 従って、往路の写真で川が左に写っている場合は、進行方向を向いての撮影でなく、やって来た方向を振り向いての撮影ということになります。上の「長門峡4」はまさにその振り向いて撮った写真であります。(長門峡5・ベンチ) この付近は道幅もそこそこあり、ベンチなども設置されているが、やがて人ひとりがやっと通れるくらいの狭い岩場の道となり、トレンクルとは言え、押して歩くのも邪魔という感じになります。 反対方向から人が来られるとすれ違うのに自転車は邪魔。ご迷惑をお掛けすることになる。 まあ、それは先のこと、しばらくは乗って走ったり、押して歩いたりしながら進む。(長門峡6) 水は透明に澄んで・・・。 長門峡に、水は澄みに澄みてありにけり、であります。(長門峡7) 淵となっている場所は水鏡となって、対岸の紅葉や緑や空の青を映して、見れども飽かず、の眺めであります。(長門峡8) 見上げると凝灰岩の崖に紅葉が彩りを添えています。(長門峡9・もみぢ葉) もみぢ葉の 色に瀬音の 寄り添ひて 秋風白く われにささやく (偐家持)(長門峡10・千瀑洞口) 途中、東屋のあるところが、千瀑洞口という名所にて対岸に絶壁がそそり立っている。河原に下りる階段があったので、河原に下りてみた。道草しつつの、ノロノロウオークであります。(長門峡11・同上) 山であれ、川であれ、人は小石を手にするとこのように積み上げるものであるらしい。 「積み上げる」というのはラテン語では、cumulo又はcumulareのようだから、ホモ・サピエンスはホモ・クムラーレでもあるのだろう。(長門峡12・同上) 渓谷を歩いていると視線はつい下方に向きがちになるが、時々は見上げなければならない。見上げた絶壁の景色も素晴らしい。(長門峡13) 多くは、山陰、木陰の道であるが、日差しの道になると、未だ暑い。 汗を拭いながら行く。(長門峡14) 若い二人連れがヤカモチを追い抜いて行きました。(長門峡15) 下流へと向かっているのだが、道はアップダウンが交互にあって、下っているのか上っているのかは定かではない。(長門峡16) いよいよ、自転車が邪魔な細い道となって来ました。(長門峡17) 水が澄んでいるので、水中を泳ぐ魚の姿もよく見える。(長門峡18) 自転車を持ち込んでいる変わり者はヤカモチのみ、途中で出会った男性に、お愛想で「自転車で迷い込んでしまって、どうしようかと思っています。」と申し上げたら「竜宮淵の先の駐車場から国道に出られますよ。」などと教えてもいただいたが、その先の地理が不案内、地図も用意していないから、自転車で山口市街まで戻るのは無理。「そうですか。ありがとうございます。」と申し上げたものの(笑)。(長門峡19) 水面に映る景色が美しい。(長門峡20・川瀬淵) 水面に映す影清み・・で、川瀬淵も美しい眺め。 川瀬淵という名が分かるのはたまたま下のような写真を撮っていたからであります。(長門峡21・川瀬淵の名標) 竜宮淵へ2300mと表記されているから、もう半分以上は過ぎていることになる。間もなく鈴ヶ茶屋到着である。(長門峡22・鈴ヶ茶屋) はい、鈴ヶ茶屋到着です。 既に正午を過ぎていたので、ここで昼食とします。 昼食は「鮎の塩焼き定食」としました。 食レポはしないのがヤカモチ流なので、ここで一息入れることとし、後半はページをあらためて続けることとします。(つづく)<参考>銀輪万葉・中国、四国篇はコチラ。

2022.11.12

コメント(2)

-

中也銀輪散歩・中原中也記念館

当ブログ開設の日である2007年4月29日が中原中也生誕100年の日に当たっているということは、これまでにも何度か述べていますが、その中也の故郷である湯田温泉と彼の詩にも登場する長門峡を、11月1日から4日にかけて、訪ねて来ました。 中原中也は1907年に湯田温泉で生まれている。中也の生家・中原医院の跡地は、中原中也記念館が建設され、中也関連の常設展示施設となっている。今回はその記念館を訪ねるのが第一の目的。 新幹線で新山口駅経由、山口線で湯田温泉駅へ。(湯田温泉駅) 湯田温泉は父と二人でこちら方面を旅行した折に宿泊しことがあるが、それは50年も昔のことである。 湯田温泉駅から「おいでませ駅通り」を歩いて温泉街の方へ。(湯田温泉地図) 突き当たって右に少し入ったところにあるポケットパークに掲示されていたのが上の地図案内板。 そこから公園通りを北へ。井上公園に立ち寄って行く。 ここに中也の「故郷」の詩碑がある。(井上公園案内図) その名の通り、この公園は井上馨の生家、井上家の屋敷跡である。 中也の詩碑が目当ての立ち寄りであるが、色々とあるようなので、見て行くことにしましょう。(何遠亭跡の碑)(何遠亭)(何遠亭説明碑) いわゆる「七卿落ち」で京都を追われた三条実美らは長州に身を寄せるが、三条実美を迎えるため、井上家の屋敷に増築した建物が何遠亭である。 この建物は、山口県文書館所蔵の「七卿方山口御下リ之節御旅館差図」を参考に、およその間取りを再現したものだという。(侯爵井上家舊邸地の碑) 前庭には、三条実美の歌碑もある。(三条実美の歌碑)<参考>三条実美・Wikipedia君がため おもひ来にけり 旅ころも なれし二木の 蔭は忘れず(同上・副碑) 公園には、山頭火の句碑もある。(山頭火句碑)ほろほろ酔うて 木の葉ふる 句碑の文字は山頭火自筆のものだそうな。(同上・副碑) そして、中也の詩碑です。(中也の詩碑「帰郷」) 文字は小林秀雄のものだという。 右の「中原中也」の文字は、中也が小学五年生の時の自筆の字らしいが、小学五年生にしては達筆過ぎる美しい字である。(詩碑側面) 側面に刻された文章は大岡昇平によるもの。 詩碑に刻まれているのは「帰郷」の一節であるから、その全文は中原中也記念館で貰った「中也と歩く湯田温泉マップ」に掲載のものを下に掲載して置きます。ヤカモチも好きな詩にて、全文を暗唱できる詩の一つでもある。(中原中也「帰郷」)(井上馨像)<参考>井上馨・Wikipedia 井上馨像もある。没後100年記念像とあるから、2015年に建立されたものなんだろう。(同上) 公園北西の隅に高々とひときわ目立っているのが七卿遺蹟之碑。 この碑については、中原中也の父、中原謙助もその建立に尽力したらしいから、まあ中也と全く関係ないということでもない。(七卿遺蹟之碑)(同上) 碑文によると、碑の建立は大正14年(1925年)1月のようだから、中也が17歳の時に建立されたことになる。中也は4月29日生まれだから、満18歳になる3ヶ月前の頃である。 この頃の中也はと言うと、京都で長谷川泰子と同棲していた時期になるかと思う。(同上・副碑)(井上公園全景) 井上公園から中原中也記念館へと通じる道は、中也通りと名付けられている。(中也通り) 中也通りを行く。 奥の突き当り左側が中原中也記念館である。 中也通りの一つ北側を東西に走る道が県道204号(湯の町街道)であるが、その道と中原中也記念館の前の南北に走る道・湯の町通りとが交差する角に掲示されているのが、この案内看板。(中原中也記念館の案内看板) 記念館専用駐車場は、県道204号(湯の町街道)に面しているから、記念館を訪ねる人はコチラからやって来るのが普通なんだろう。 中也通りとは名ばかりにて、中也を偲ばせるものは何とてもない普通の道でありました。 はい、記念館に到着であります。(中原中也記念館) 中原中也記念館は1994年2月18日開館であり、初めての訪問である。 もう昔のことで、いつのことであったかはっきりとはしないのであるが、多分32~35年位前のこと、会社の山口研修所で社員研修の講師を依頼され、出張したことがある。 講義を終えたらすぐに本社へと帰るべきであるが、出張直前に、中原中也の展示施設が出来て開館したというようなことを新聞記事か何かで知り、これは丁度良い機会と、出張にかこつけて訪ねてみようという魂胆で出かけて来たので、何か適当な口実を設けて、帰社が遅くなるので自宅に直帰するというような電話を入れて、小郡(当時は「新山口」ではなく「小郡」という駅名であった)から山口駅に向かい、中也の展示施設を訪ねたことがある。 中原中也記念館というのは、その施設のことだろうと思っていたので、再訪になるかと、ネットで調べてみて、1994年2月開館と知り、またその場所が記憶と合致しないこともあって、疑問を持ちました。 その昔の訪問時は旧ザビエル記念聖堂に立ち寄ってから展示施設へと向かったと記憶するところ、旧ザビエル記念聖堂は1991年に火災で焼失している。従って、それは1990年以前のことであり、現在の中原中也記念館ではないということが判明。 記念館の人にそのことを話すと、それは山口歴史民俗資料館ではないか、という話で、一応、納得したのであるが、その資料館の建物の姿や建物と前面道路との関係がヤカモチの記憶と合致しないこと、中也の関係資料のみを展示する常設の施設であったという記憶とも合致しないので、疑問が残ったままになっている。※末尾の<追記・注>参照(同上・中原中也誕生之地碑) 記念館の前には、カイヅカイブキだろうと思うが、その木が高々とあって、根元に「中原中也誕生之地」と刻された石碑が建てられている。 その奥は車が数台駐車できる駐車場となっていて、金属製のテーブルと椅子が2~3組設置され、見学者が休憩できるスペースにもなっている。 記念館入口は右側奥にある。(同上・入館入口) アプローチの右側コンクリート柱の柱間には、中也の詩のパネルが展示されている。 館内は撮影禁止なので、写真での紹介はできません。 この日は、「中也の本棚・日本文学篇」というテーマで、中也が愛読した本や影響を受けた同時代の文学に焦点を当てた展示となっていました。 パンフレットによると、2023年2月12日まで、この展示のようです。(第19回テーマ展示「中也の本棚」パンフレット)(同上)(同上・中原中也記念館2022年度年間カレンダーより) 館内写真がなく愛想のないことですが、中也最後の詩である「四行詩」を掲載して、ひとまず筆を置きます。(中原中也最後の詩「四行詩」) おまへはもう静かな部屋に帰るがよい。 ヤカモチも、いささか疲れました。 おまへはもう筆を置いて少し休むがよい。 中也の低い声もする。 というようなことで、続きはまた後日に(笑)。(つづく)<追記・注> 上記の疑問点が、書斎の本棚から中原中也全集第1巻を取り出して開いてみたところ一気に解決しました。その本に、昔訪ねた中也展の展示目録が挟まれていたのでした。それによると、会期は昭和61年10月1日~11月30日、場所は、記念館のお方が仰っていた通り、山口市歴史民俗資料館でありました。時期も32~35年前ではなく、46年前のことでありました。参考までにその写真を掲載して置きます。(中原中也特別展目録)(同上2)(同上3)(同上4)

2022.11.11

コメント(4)

-

囲碁例会・大阪城公園と梅田の里山

今日は囲碁例会の日。 囲碁例会は毎月第1、第2水曜日に開催されるが、今月は、第1水曜日は山口県の長門峡その他に銀輪散歩に出かけていて欠席したので、28日ぶりの囲碁例会出席ということになる。 長門峡その他の銀輪散歩は、追って記事にする予定でいるが、多くの写真を撮り過ぎて、どうまとめてよいのやら迷っています。 それはさて置き、今日は囲碁例会の記事であります。 今日もよく晴れた好天気。10時10分頃にCB(クロスバイク)で自宅を出たものの、かなり走ったところで、スマホを忘れていることに気が付き、引き返すというミスがあって、出直しとなり、自宅出発は10時30分近くになってしまいました。 往路コースは、中央大通りから大阪城公園を経由して梅田スカイビルへという、いつものコース。(大阪城公園) 梅田スカイビル到着は11時55分。 ガーデン・ファイブ棟1階のカフェ・レストランで昼食。 昼食後、梅田スカイビル敷地内の「梅田の里山」を少し散策してから、ガーデン・ファイブ棟5階の囲碁会場の部屋へ。(梅田の里山) 梅田の里山は、もう稲刈りが終わったようで稲が干してありました。(同上) 梅田の里山では、ナナカマドが実を付けていましたが、少し色づき始めた程度。葉の紅葉も進んで居らず、何やら見すぼらしい風情。 コムラサキやムラサキシキブの実は未だ少し色は浅めではあるが、既に紫色の実になっていました。 柿も実を沢山つけて黄色くなっていました。 花で目に付いたのはツワブキ。(梅田の里山のツワブキ)(同上) 会場の部屋に入ると、未だ誰も来られてなくて、ヤカモチが一番乗り。 今日は、出席は3名だけとお聞きしていたので、碁盤1面と碁笥を設営して、待つこと数分。平〇氏がご来場。 早速にお手合わせ。 序盤は圧倒的に優勢で、楽勝かと思ったが、中盤以降、ヤカモチがつまらぬ無理筋なちょっかいを出したあたりから形勢がおかしくなり、結局、逆転負けとなりました。6目半の負け。 メンバーチェンジして、対局中にご来場の福麻呂氏と平〇氏が対局。 ヤカモチは観戦。黒がやや優勢に展開し、平〇氏の勝ち。 最後に、ヤカモチと福麻呂氏が対局することとなり、これはヤカモチの勝ちとなり、本日のヤカモチは1勝1敗で、可もなく不可もなしでありました。これで、今年の通算成績は24勝16敗となり、残すところ12月の2回の例会のみとなりましたので、今年は勝ち越しがほぼ決定であります。 帰途は、なにわ筋を南へ。靭公園経由、大阪城公園という最近の復路定番コース。 大阪城公園で小休止。(大阪城公園の紅葉) 大阪城公園の紅葉もかなり進んで来たが、銀杏などは多くは未だ黄緑色にて黄金色に輝くのはもう少し先のようです。(同上) 帰宅は、暮れなずむ午後5時過ぎでありました。 今日は、復路では花園中央公園に立ち寄らずでありましたが、昨日の銀輪散歩で立ち寄った際には、桜の葉が美しく色づいていましたので、その写真も掲載して置きます。(花園中央公園の桜の紅葉)<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~

2022.11.09

コメント(4)

-

召天者記念礼拝

今日は召天者記念礼拝の日。 2月にご逝去された智麻呂氏の遺影も並べられての礼拝であり、夫人の恒郎女さん、お嬢さんも列席されるとあって、ヤカモチも礼拝に出席して来ました。若草読書会からは、景郎女さん、槇麻呂氏も出席。 日本キリスト教団の教会では、11月の第一主日(つまり第一日曜日)を「聖徒の日、永眠者記念日」とされていて、「召天者記念礼拝」を行う。 その起源は、ローマ・カトリック教会が11月1日を「諸聖人の日(万聖節)」と定め、亡くなった聖人たちを記念する日としていたことに遡る。 英語では「オール・セインツ・デイ(All Saints' Day)」と言い、別名では「ハロウマス(Hallowmas)」である。 ハロウ(Hallow)とは「聖なるものとする」という意味。マス(mas)とは「お祭り」という意味。ハロウマスとは「聖なるものとする祭」という意味である。 ハロウマスの前夜(イブ、Eve)がハロウイブ(Hallow Eve)、即ちハロウィン(Halloween)である。これはハロウイブが訛ったものである。 ハロウィンは、キリスト教の行事ではなく、アイルランドのケルト人の土俗宗教の祭(収穫祭)である。 ケルト人の暦では、新年は11月1日から始まる。その前夜、つまり大晦日の夜には、死んだ人の霊が家族のもとに帰って来ると信じられていた。日本のお盆に似た考え方である。 この時には、同時に悪霊や魔女も出て来て悪さをすると考えられていたので、仮面を被ったり、カボチャ(新大陸発見前はカブ)をくりぬいて作ったランタンに火をともして魔除けにする習慣が生まれたとか、死者の霊を怖がる子どもたちが仮面をつけて変装することで死者の霊に見つからないようにしたとか、色々な説があるらしい。 プロテスタントの教会では、カトリック教会のように聖人ではなく、召天した教会員などを偲び、これを記念する日としている。 今日はよく晴れた好天気。 自宅から小阪教会までは自転車で20~30分の距離。 ヤカモチはマイCB(クロスバイク)でGOでありました。 昨日に景郎女さんから、故智麻呂氏追悼記念文集の寄稿者や同文集を贈呈したいお方が何人かご出席になるという情報を得ていたので、景郎女さんにお渡しする12冊と贈呈分7冊を背中のザックに詰め込んで、9時過ぎに家を出ました。 小阪教会到着は9時半になるかならない位の時間。 礼拝堂にはまだ人影も少なく、芳名帳への氏名記載はヤカモチが一番でありました。(小阪教会・礼拝堂内部) 牧師さんの説教壇の前には、小阪教会関係の召天者の遺影がズラリと並べられていました。受付で受け取った召天者名簿には170名のお方のお名前が掲載されていましたから、遺影写真が並べられているのはその一部のようです。智麻呂氏の遺影は、小阪教会初代牧師の森田先生と並んで中央に置かれていました。 しばらくして、槇麻呂氏が来られ、段々と人が増え、恒郎女さんとお嬢さんたち、景郎女さんもお見えになりました。 寄稿者の、敦郎女さん、和〇さん、合〇さん、福〇さん、河〇さん並びに寄稿者ではないが文集贈呈対象の田〇さん、矢〇さんに文集をお渡しする。 牧師さんには、恒郎女さんからお渡しいただいている筈。 10時15分。定刻になったので、礼拝が始まる。(召天者記念礼拝) 礼拝終了後、珈琲をご馳走になり、槇麻呂氏と一緒に、小阪駅前まで行き、駅前の店で昼食。 昼食後、店の前で槇麻呂氏と別れ、CBで来た道を自宅へ。 東花園駅まで帰って来たところで、花園ラグビー場・花園中央公園に向かうと、大勢の人の群れ。Hanazono Expoと書かれた幟旗が立ち並んでいたので、何やら市民祭りのようです。 NHK朝ドラが五島列島・福江島と東大阪市がその舞台となっていることもあってか、ラグビースタジアムの前の広場では、五島列島の物産を販売する屋台もいくつか並んでいたほか、多目的広場ではご覧のような賑わいでした。(花園中央公園多目的広場) 通り抜けただけで、詳細は関知せず、であります。<参考>若草読書会関係の過去記事はコチラ

2022.11.06

コメント(4)

-

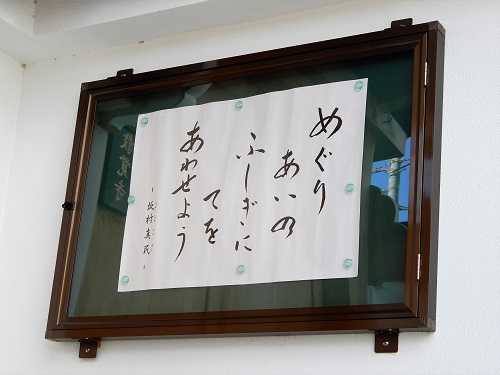

墓参・めぐりあいのふしぎ

今日は、月例の墓参。 墓参の道の途中にあるお寺の今日の門前の言葉は、これ。(今日の門前の言葉) めぐりあいのふしぎに てをあわせよう ―坂村真民― 我々は日々色んなものを目にし、色んな出会いをしている訳であるが、多くは、目にしても見ていなかったり、心に深くとめるということをしない。或いは、それを当たり前のこととして、不思議なこと、有難きことという風には感じないで、スルーしているものである。 それは、脳が、潜在意識が、無意識に選別しているからで、目に入るもの、耳に聞こえるもの、触れるもの、そのすべてに反応していては、脳の情報処理能力の関係で、対応が遅くなり、次の適切な行動が素早くとれなくなるということを回避するための省略・割愛という自己防衛機能でもあると言える。しかし、それに流されてばかりいると大切なものを見落としたり、間違った理解をしたり、偏見にとらわれた解釈をしたり、ということが生じることになる。 時には立ち止まって、しっかりと向き合って物事、相手、対象を見る、見つめ直すということが必要。それは視点を変えて「見る」「見つめ直す」ということでもある。 そうすると、当たり前に見えていたものが、不思議なこと、そう誰にでもあることではないのだということに気づいたりもする。すると感謝の心も生まれて来るというものである。 ありがとう、という言葉は、そもそも、ざらにはないこと、有り難きこと、という意味だから、感謝の心は、その「有り難きこと」に気づくことから始まるということなんだろう。 坂村真民の詩や随筆などは読んだことがないので、よくは存じ上げないが、そうは言うものの、これを実践するのはかなり大変なことだ、などと思いつつ、ぐうたらヤカモチは墓への坂道を上る(笑)。 柱も庭も乾いてゐる 今日は好い天気だなどと中原中也の詩の一節を口ずさんだりしながら、坂道を上る。(墓参・西方向の眺め) 墓地からは、西方向の大阪平野の眺めを写真に撮ることが多いが、今日は、東方向、山側の眺めも撮って置こう。 ヤカモチさんは早速に「視点」を変えてもみました(笑)。(墓参・東方向の眺め) 坂村真民の詩にこんなのがある。 二度とない人生だから 一輪の花にも 無限の愛を そそいでゆこう 二度とない人生だから つゆくさのつゆにも めぐりあいの ふしぎを思い 足をとどめて みつめてゆこう (坂村真民「二度とない人生だから」) 墓参を済ませて、道端の花を目にはしたものの、立ち止まることもせず、従って、写真に撮ることもせず、帰宅してしまったヤカモチ。 ならばと、以前の銀輪散歩で撮った花の写真を並べてみましょう。 二度とない人生なのだから。(セイタカアワダチソウ) 最近は、セイタカアワダチソウも周囲の植物と共存して馴染んで居り、ひと頃のような我が物顔の群生は余り見かけない。彼も「めぐりあいのふしぎに、てをあわせる」ということを知ったのかも。 アベリアと共存しています。(同上) ホシアサガオも未だ咲いている。(ホシアサガオ)(同上) 小さな、極小の朝顔である。女性は「小顔」に見えたがるもののようだが、ここまで小さくなくてもいいだろう。 同じ「小顔」タイプの朝顔でマメアサガオというのもある。(マメアサガオ)(同上) こういう小さな花を見ると「ガンバレ」という気にもなる。(同上)(同上) 次は、花ではないが、ウバメガシです。 他の樫よりも葉は小型である。(ウバメガシ) ウバメガシは備長炭の材料として有名であるが、実を沢山付けていました。ウバメガシの実は、褐色に熟すと生で食べられるらしいから、一度試してみるか。(ウバメガシの実) 枝の先端では葉が輪生になるのがウバメガシの特徴。(同上) 未だ青いので食べられません。(同上)(同上) 以上は、10月29日、恩智川沿いの道で目にしたものであります。 それぞれとの「であいのふしぎ」を思い、足をとどめて、てをあわせてゆこう。 墓参から帰り、昼食を済ませてから、午後1時過ぎに中川邸を訪問。 前ページに掲載の追悼記念文集「中川先生と私」33冊を、取り敢えず恒郎女さんにお届けして置きました。 たまたま一番上のお嬢様、今日郎女さんが来て居られたので、持参のショートケーキで珈琲タイムのお喋りを少しばかりして、帰宅でありました。<参考>花関連の過去記事 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011 墓参関連の過去記事はコチラ。

2022.11.05

コメント(2)

-

「中川先生と私」

「中川先生と私―中川智夫先生追悼記念文集―」 これは、今年2月15日にご逝去された故智麻呂氏を追悼する記念文集のタイトルであります。若草読書会メンバーのうち在阪組有志7名(恒郎女、凡鬼、景郎女、小万知、槇麻呂、ひろみの郎女、ヤカモチ)が編集委員となって、編纂した文集であります。 今年5月からその準備に入り、41名のお方からご寄稿を頂戴し、このほどそれが完成し(全76頁)、納品されてまいりました。発刊は智麻呂氏没後1周年にあたる2023年2月15日という形なのですが、ご寄稿いただいた皆さまには先立って各1冊をお礼の意味で贈呈させていただこうという次第にて、今月中には皆さんに郵送その他でお届けする予定であります。 そんなことで、ヤカモチもこのところこの文集の編集やら印刷発注などで少し時間を取られていたのでありますが、これで一段落であります。(「中川先生と私」<表紙>)(同<裏表紙>) 印刷の出来栄えも期待通りのもので、ひと安心。ヤカモチも少し肩の荷がおりました。

2022.11.04

コメント(6)

-

ハーモニカコンサート

先月29日、馴染みの喫茶店「ペリカンの家」でほんわかかなさんのハーモニカコンサートがあり、参加して来ました。 詳細は、下記のYouTubeでご覧のなれますのでどうぞ。 ※ペリカンの家ハーモニカライブ(ほんわかかなさんのハーモニカコンサート)<参考>ペリカンの家関係記事はコチラ。

2022.11.01

コメント(6)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 株主優待コレクション

- ペコちゃんのツインほっぺを購入しま…

- (2025-11-16 00:00:05)

-

-

-

- 楽天市場

- 9~12月連続企画!桃さんROOMコラボ…

- (2025-11-16 07:12:09)

-

-

-

- 懸賞フリーク♪

- からだおもいデジタルカタログギフト

- (2025-11-16 00:56:51)

-