17日、新潟県村上市の沖合の小島、粟島に遊ぶ。当初は村上の三面川を自転車で走るつもりで出掛けたのだが、その前に岩船港を見てみむと足を延ばす。

港に大きな船が停泊しているので近寄ってみると、船腹に「フェリーあわしま」とあった。沖の粟島へ行くフェリーが丁度出港するところなのだ。乗船客の切符の検札をしている係の人が「乗りますか。」と声を掛けてきた。「帰りの船は何時か」と訊くと、午後3時だという。島で3時間過ごせる計算なので、乗ってみることに。行き当たりばったりの銀輪万葉だから、こういうこともありだ。岩船港発10時半粟島内浦港着12時の1時間半の船旅。

青い日本海に遠く浮かぶ粟島が少しずつ近付いて来る感じがいい。その昔、黄金色の夕日沈む海に浮かぶこの島は、西方浄土の入口とみなされたとか。そんなことも成程と納得される眺めである。

西方浄土入口くんだりまで行ったお陰で、三面川沿い走行は次の機会となりました(笑)。

(フェリーあわしま・岩船港)

(岩船港)

船が白い波を立て進む。海面をしきりにトビウオが飛翔する。やがて、はっきりと島影が見え、少しずつそれが大きくなって来る。

(粟島)

(粟島)

(内浦港)

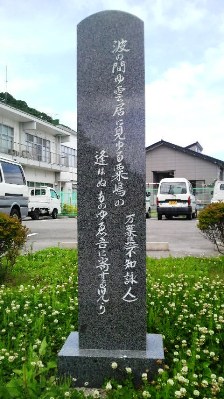

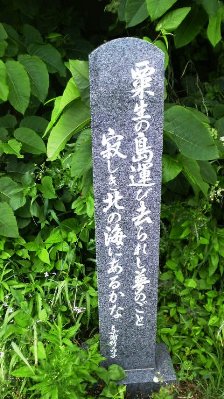

(万葉歌碑と芭蕉句碑)

内浦港12時上陸。何とここに万葉歌碑が。新潟の万葉歌といえば、沼名 (ぬな) 川(姫川?)を歌った1首(巻13-3247)と弥彦山を歌った2首(巻16-3883~4)だけの筈だが。

波の間ゆ 雲居に見ゆる 粟島の

逢はぬものゆゑ 吾に寄する児ら(巻12-3167)

近年、この歌は、威奈大村が慶雲2年(705)に越後の国守に任ぜられ岩船の柵に滞在している時に詠んだものという説がなされているらしい。

威奈大村については、四天王寺所蔵の国宝銅盒子(骨蔵器)の銘文に「威奈鏡公の第三子で、慶雲四年に病に臥し、46歳で越の城にて没した」という記事がある。威奈鏡公(鏡王)は額田王の父とも言われるから、威奈大村は額田王の兄弟ということにもなる。

ひょいと乗ったフェリーで着いた島で、万葉との思わぬ出会いがあった。この説、どのような根拠で主張されているものかは知らぬが、面白い。

(与謝野晶子歌碑)

(野馬公園の野馬像)

(野馬公園の野馬像)

粟島には野生馬が生息していたらしい。昭和7年に最後の1頭が死んで絶滅したとのこと。

この野生馬、源義経が奥州へ落ちのびる途中、解き放した馬が泳ぎ渡ったものだという伝説が残っているらしいが、いくら何でもそれは無理な話。

この馬の像は皇居前の楠正成像の馬のモデルになったものとの説明書き。確かにポーズは似ている。

(粟島の道)

(粟島の道)

今回は衝動的に船に乗ってのハプニング。ゆっくり島めぐりもできず。次は島で1泊するつもりで来島するか。

自転車で一周するもよし、山道を歩くもよし。何もない島だが、何と言っても西方浄土の入口なのだ(笑)。全てを忘れ一日ぼんやり過ごすのも悪くはなかろう。

(この磯にはウミウシが沢山いた。)

(展望台)

(展望台)

(展望台からの眺め)

(イワユリ)

(瀬波の海岸)

(瀬波の海岸)

(村上駅)

村上駅前で夕食を済ませてホテルへ。翌18日は生憎の雨、サイクリングは中止、早々に帰途につく。

波の音 運べる風の 白き道

ゆけど粟島 あふ人もなき (偐家持)

青き海 青き島影 粟島の

浮かみて遠く 波の間に見ゆ (偐家持)

「思い出す」と「懐かしい」が かぶっていますでしょうか

私は 高校2年の夏 サイクリングクラブのメンバーと 東北に ツーリングに 行きました

青森まで電車 竜飛岬まで漁船チャーター

そこから 五所川原 十和田湖 松島で それぞれに分かれました

私は 日本海側を南下し 村上から 粟島へ

船に自転車をくくりつけ粟島に 島を一周し 野宿することに

民宿のバイトの姉ちゃんに 布団部屋みたいなところを 紹介してもらいました

その後 黒姫 戸隠などを 通って 帰ってきました

こんなに きれいだったんだと 思い出しています

ながながと 自分のことだけ すみません

あまりにも 偶然と言うか 懐かしかった ものですから

西方浄土の入口ですか

これまた 時空を超えた 御縁でしょうか

けん家持さんの 行動力のお陰で 思い出にひたって おります

私は なぜか 佐渡へは いったことが ありません

通は 粟島かな などと 密かに思っていました

(2009.06.20 21:04:45)

へえ~そうですか、ビターcさんは青春時代に島にいらっしゃいましたか。いいですね、そういう思い出は。何よりの宝です。

それにしても貴兄の高校時代のよき思い出の地に、図らずも今回、小生が立ち寄ったという偶然も面白いですね(笑)。今回は粟島のほんの一部を見ただけですから、何とも言えませんが、印象としてはとても気に入りました。ただ、小さな島ですから、夏休みなんかは若者で一杯になるのかも知れませんね。昼食を食べた店の主人もそんなこと仰っていましたから、そういう時期を外して行くのがいいようですな。ただ、大阪からはちょっと行くのに不便です。西方浄土の入口だから仕方ないのかも知れませんが(笑)。 (2009.06.20 22:03:56)

輪行ですか^^

>ひょいと乗ったフェリーで着いた島で、万葉との思>わぬ出会いがあった。

どこにいらっしゃっても万葉との出会いに恵まれるようですね。

野生馬のお話面白いですね。どこから来たのでしょう。

(2009.06.20 22:19:51)

けん家持さんは不思議な方?!です。

砂浜に突然ある亀の形の石も不思議だし、初めて目にする粟島の旅を楽しませていただきました。 (2009.06.21 09:42:06)

野生馬は本当にどこから来たのでしょうね。誰かが船で運んだのでしょう。昔、自転車を船にくくりつけて島に渡った高校生もいたようです(笑)から、馬を船にくくりつけて島に渡った人がいても可笑しくはありませんな。

島には縄文遺跡が5ヵ所も発掘されているそうですから、古くから人が住んでいたようです。

(2009.06.21 12:04:12)

砂浜の亀みたいな石も面白いでしょう。潮満ち来れば海に帰り行くかや眠り亀。

島に滞在する時間がもっとあったら、島を一周したのですが、昼食時間も含めて3時間弱ではちょっと無理。本土側でホテルを予約してしまっていたので、島での宿泊は諦めました。次の機会には、全島の様子をご紹介いたしましょう(粟島観光協会理事長 浜野亀石)、いつのこっちゃ(笑)。

(2009.06.21 12:23:08)

熱帯魚のような亀のような砂浜の岩おもしろいです。

海に戻したら竜宮城へ案内してくれますかね。。。

(2009.06.21 23:47:16)

おはようございます。今日は雨です。やっと梅雨らしいお天気ですが、銀輪通勤はお預けですね。

フェリーでの短い船旅、結構よかったです。帰りは甲板にビニールシートを敷いて大の字で居眠りでしたが(笑)。

亀と見た石、確かに熱帯魚のようにも見えますね。クマノミみたいな。

亀なら竜宮城へ案内してくれたかも知れませんが、そうしたら、このブログを書けるのは何千年も先のことになってしまっていたことでしょう(笑)。

(2009.06.22 09:45:56)

万葉歌碑、芭蕉句碑と目に見えない縁の糸に手繰り寄せられての旅をされたようですね。

翌日は雨で銀輪も中断されたご様子、オタマジャクシの雨でなくって良かったです。 (2009.06.22 10:20:21)

あわて乗り あわ立つ波の あは島へ 一刻半の 旅あわただし (慌て者の粟島)

トビウオの飛翔を愛で、ウミウシのグウタラを冷やかし、イワユリの美しさを褒め、浜辺の亀石に微笑み、人影もなき海辺の道を銀輪で走る。結構きつい登り坂もありましたが、愉快でした。

しまなみ海道もそうですが、青い海を眺めながら走るのは気持ちいいものです。

(2009.06.22 13:08:45)

PR

キーワードサーチ

カレンダー

コメント新着

New!

龍の森さん

New!

龍の森さん思い出の佐賀へ(その…

New!

MoMo太郎009さん

New!

MoMo太郎009さんThe Beekeeper New! lavien10さん

紅葉を愛でる地ビー… New! ふろう閑人さん

ピアノを処分

New!

ビッグジョン7777さん

New!

ビッグジョン7777さんデジカメ2台と タブ… New! ひろみちゃん8021さん

坂田晃一 NHK大河… New! くまんパパさん

PSB (パーフェクトサ…

☆もも☆どんぶらこ☆さん

☆もも☆どんぶらこ☆さん東京タワー

七詩さん

七詩さん晴のち曇ブログ fusan2002さん