カテゴリ: 博物館など

日本のよろい

」を覗いた。夏休みの企画らしく、「トーハクでサムライ気分・・」と題して、鎧を着る体験コーナーも用意されていた。フル装備では、とても自由に動き回れそうにもない。

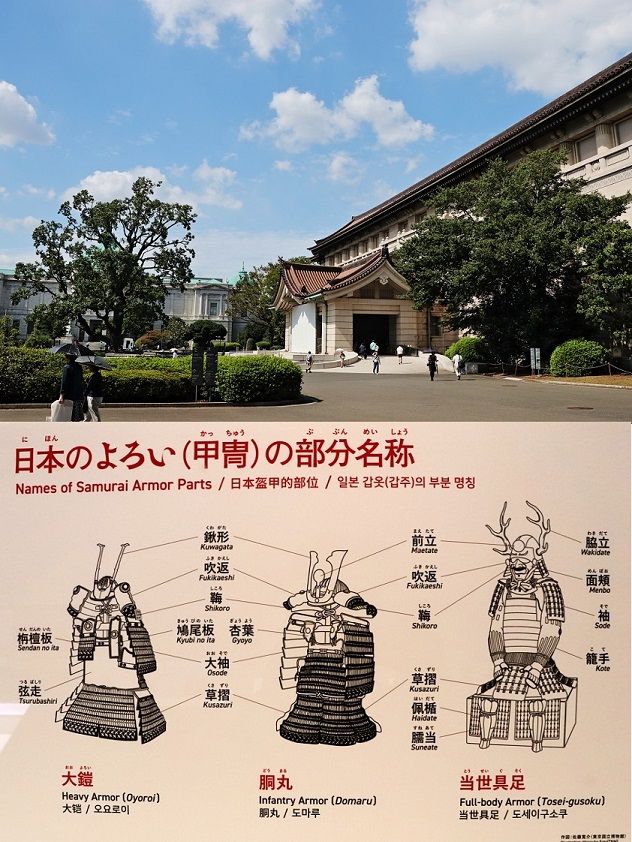

日本のよろい(甲冑)は、身を守るものであるが、戦場での 活躍をアピール するもの。人目をひくデザインや色鮮やかなものが多い。日本のよろいが世界の鎧と比べて美しいのは、鉄・銅・革・漆・絹糸など様々な材料と技術を集めた芸術品だから・・。鎧の4つの種類と部分名称の説明書きがあった。

大鎧 (おおよろい)は、平安時代後期に登場したもので、馬に乗って戦う上級武士(騎馬武者)が見につけたもの。腰を守る草摺(くさずり)が4枚。 胴丸 は、歩いて戦う武士(徒武者)が来たもので、胴の合せが右脇にあり、草摺が8枚さがっている。

腹巻 は、鎌倉時代の徒武者が着たよろい。胴の合せが背中にあり、草摺7枚が標準。 当世具足 (とうせいぐそく)は、安土桃山時代に登場する。全身をすき間なく守るよろい。「変わり兜」とセットになることもあるという。戦さが無かった江戸後期、ホコリを被った多くの鎧が武家屋敷に飾り置かれていた。

日本のよろい(甲冑)は、身を守るものであるが、戦場での 活躍をアピール するもの。人目をひくデザインや色鮮やかなものが多い。日本のよろいが世界の鎧と比べて美しいのは、鉄・銅・革・漆・絹糸など様々な材料と技術を集めた芸術品だから・・。鎧の4つの種類と部分名称の説明書きがあった。

大鎧 (おおよろい)は、平安時代後期に登場したもので、馬に乗って戦う上級武士(騎馬武者)が見につけたもの。腰を守る草摺(くさずり)が4枚。 胴丸 は、歩いて戦う武士(徒武者)が来たもので、胴の合せが右脇にあり、草摺が8枚さがっている。

腹巻 は、鎌倉時代の徒武者が着たよろい。胴の合せが背中にあり、草摺7枚が標準。 当世具足 (とうせいぐそく)は、安土桃山時代に登場する。全身をすき間なく守るよろい。「変わり兜」とセットになることもあるという。戦さが無かった江戸後期、ホコリを被った多くの鎧が武家屋敷に飾り置かれていた。

写真-1 トーハク総合文化展の「日本のよろい」を鑑賞。

写真-2 平安後期、騎馬武者が着た「大鎧(おおよろい)」。

写真-3 平安後期、徒武者が着た「胴丸(どうまる)」。

写真-4 鎌倉時代に登場した「腹巻」。

写真-5 安土桃山-戦国時代の「当世具足」と「変わり兜」。

写真-6 4体の試着用よろいを準備してあった。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[博物館など] カテゴリの最新記事

-

リユース宮殿 処理施設 2022年03月18日

-

焼き物 in トーハク 2019年10月31日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(58)北海道岬めぐり

(38)江戸川

(409)江戸・東京

(406)散歩想観

(226)花景色

(349)桜景色

(26)国内旅景色

(391)海外旅景色

(59)エジプト紀行

(54)アドリア海他クルーズ

(53)北欧バルト海クルーズ

(57)RCクルーザ旅景色

(25)NZ国の旅景色

(37)日本南海クルーズ

(36)土木遺産、歴史遺構

(89)ダム、堰、水門

(47)利根川水系

(78)世界遺産

(60)荒川・多摩川水系

(47)富士見吾景

(163)空と雲景色

(41)いわて三陸の旅

(23)ふるさと樽景色

(54)山や滝、湖沼

(72)びわ湖周行

(21)川や海

(43)道、街道

(27)走思歩観

(44)博物館など

(16)韓国旅景色

(39)西日本桜クルーズ

(31)© Rakuten Group, Inc.