2024年09月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

スポット探訪 京都・東山 龍池山大雲院・祇園閣

これはチケットの半券です。今日、「第49回 京の夏の旅」の一環で特別公開されている「大雲院 祇園閣」を公開期間期間最終ぎりぎりのところで拝見に行ってきました。大雲院の傍を幾度か通るたびに、祇園閣の内部の拝見と最上階から京都市内を展望してみたいなと思っていました。8月11日の朝日新聞の京都版で、”「山鉾」から京の街一望」 祇園閣 来月まで特別公開”という記事を読み、行こうと決めながら諸般の事情で遅くなってしまいました。「龍池山」と号する「大雲院」は、八坂神社の南東方向で、東大谷廟参道の少し南側、円山音楽度とは道路を挟んで西側に位置します。 円山音楽堂側から眺めますと、大雲院の南東角は角きりされていて凹地になっています。そこにブロンズ製の地蔵菩薩像が祀られています。 地蔵尊像の北側に大雲院の総門があります。総門の前に立ちますと、正面の西方向に本堂が見え、本堂の屋根の背後に祇園閣の屋根が見えます。特別公開のための仮設受付所は、南門の前に設置されていました。境内には南門から入り、順路表示があり、拝観順路が設けてありました。南門の前の南方向の道路は通称「ねねの道」です。「ねねの道」の東側には「高台寺」、西側には「円徳院」があります。 南門を入ると、順路指示に従い、右折して東に進みます。南辺の築地塀沿いに庭が見えます。 地蔵尊像 双体仏 境内の南東側に鐘楼があります。この鐘楼には興味深い来歴があります。元は豊臣秀頼が北野神社に寄進した鐘楼。残念ながら拝見していませんが、梵鐘には室町時代延徳2年(1490)年の銘があり、元は祇園感神院(現・八坂神社)にあったそうです。(資料1)明治維新で神仏分離令が発令され、両社にとって、鐘楼と梵鐘は無用の長物になります。それらを、「明治3年、島津家(宮崎県)が佐土原藩士の菩提を弔うために大雲院に寄進したもの」(資料1)なのだとか。 鐘楼のすぐ西側に見えるのが、「佐土原藩戦没招魂塚」です。 その西側には、この碑が建立されています。私には判読できません。 東側からの眺め鐘楼傍で左折しますと、 東面する形で「平和観音」が建立されています。 近くに、「仏足跡」が置かれています。 総門側から眺めた「本堂」大雲院は、「天正15年(1587)正親町天皇の勅命により織田信長・信忠の菩提を弔うため、開山貞安上人に御池御所(烏丸二条南)を賜り、信忠公の法名大雲院殿三品羽林仙巖大居士に因んで、大雲院と名づけ、織田父子の碑を建て追善供養した」のが起源だそうです。(資料1)豊臣秀吉の命で、同18年(1590)に、寺町四条に移転し、寺地も拡大し伽藍が築かれたのですが、その後この地の周辺は商業の中心となっていきます。そこで現在地に移転し、昭和48年4月にこの本堂が落成しました。現在の本堂は、平安・鎌倉の折衷様式二階建本瓦葺の鉄筋コンクリート造りです。 (資料1) 本堂から右(北)に目を転じると、書院・庫裏と庭に向かう入口が見えます。 本堂正面の左(南)側には、大理石製の釈迦涅槃像が安置されています。 順路表示に導かれ、本堂二階を拝観しました。本堂二階の中央に、丈六の阿弥陀如来坐像が安置されています。この本尊の阿弥陀所如来の体内には、別の阿弥陀如来立像が収められていて、それが大雲院創建当時の本尊とも考えられているといいます。本堂には、掛幅の「五百羅漢図」が展示されていました。二階の外縁を回って、本堂の背後(西側)の「祇園閣」に向かいます。本堂のちょうど裏側に回り込みますと、目の前の石段の両脇に、 一対の狛犬像というよりも、獅子像が配置されています。 正面に「祇園閣」の入口 扉の上部には「祇園閣」と陽刻されています。 ブロンズ製と思える扉の内面には、鶴がレリーフされています。 大雲院が移転してくる前、この地は大倉喜八郎(1837~1928)の別荘だったそうです。サッポロビールや大成建設の創設に携わった明治・大正期の実業家です。無類の祇園祭好きだったと言います。(資料2) 2021年7月撮影これは祇園祭の薙刀鉾の正面を撮りました。大倉喜八郎は、「昭和3年御大典記念に祇園祭の壮観を常に披露したいと希って山鉾を模した祇園閣を建てたといわれている」(資料1)そうです。昭和2年(1927)に落成した楼閣建築。平安神宮や明治神宮を手がけた建築家・伊東忠太氏の設計で、国登録有形文化財になっています。(資料2) 長刀鉾は、真木の上の鉾頭に長刀が掲げてあります。祇園閣の鉾先には金鶴が飾られています。祇園閣は鉄筋コンクリート造三階建で、高さ百二十尺(36m)、地下の基礎も深さ百尺に及ぶそうです。(資料1)祇園閣の入口から中は撮影禁止です。三階から展望できる外の景色も、周辺の人々のプライバシーを考慮し、外の撮影も禁止でした。写真でご紹介できないのは残念です。*入口を入りますと、一階正面には、阿弥陀如来像が安置されています。 これは昭和48年のこの地への移転を機に安置されたとのこと。*楼閣の内部は一階から三階への昇降のための階段が設けられています。*各階段にはアーチ形の内部壁面があります。この内部壁面に敦煌石窟の壁画が模写されています。 これは、「昭和63年秋開創400年記念として、葛新民(中国安徽省・巣胡書画研究会副会長)の筆による」模写だそうです。(資料1) それぞれの模写には、どこの石窟の壁画かについての説明プレートが掲示してあります。 観無量寿経変相図、釈迦説法図、千手観音図等が描かれています。(資料1)*高覧付きの外縁が設けてありますので、三階から外に出て、四周を巡りながら、京都盆地を一望することができます。東は東山の山並みがすぐ近くに見え、北・西・南を遠望できて、京都市内が360度眺望できて、まさに絶景です。祇園閣を出た後、南門側に向かい、右折して西側に歩むと、墓地入口の門があります。 門の少し手前、参道の両側にこの石灯籠が設けてあります。 南側には、梵字が刻された石碑がありますが、悲しいかな判読できません。 石灯籠の西側には、三重石塔 北側の石灯籠の西隣りには、地蔵菩薩石像が安置されています。墓地への入口である門から先は立入禁止になっていました。 門の南側には、この2つの石標が建っています。いただいたリーフレットに掲載の境内略図によりますと、墓地域の中で、祇園閣の北側にあたる位置に「石川五右衛門墓」があるそうです。 門の前から真っすぐ西方向に、「織田信長・信忠碑」が位置していますので、この石扉と石柵で囲まれた一角が、それに該当するものと思いました。これで、今回特別公開された範囲を一巡してきたことになります。ご覧いただきありがとうごさいます。参照資料1)「大雲院」リーフレット 拝観手続きの折にいただいた資料2)「山鉾」から京の街一望 日比野容子記 朝日新聞朝刊 2024.8.11 京都13版補遺大倉喜八郎 :ウィキペディア祇園閣/京都・祇園に聳え立つ異形の望楼の正体とは【伊東忠太の奇想建築】:「サライ」伊東忠太 :ウィキペディア莫高窟 :ウィキペディア佐土原藩 :ウィキペディア日向国 佐土原藩 :「全国史跡巡りと地形地図」佐土原藩隊長・樺山舎人の肩章 :「飯能市」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2024.09.28

コメント(2)

-

観照 庭の花 オーシャンブルーが再び & ゼフィランサス

猛暑日が始まった頃、グリーン・カーテンの役割を果たしてくれるオーシャンブルーがピタリと咲かなくなりました。連続する猛暑日が去り(?)、数日前から、オーシャンブルーが、ふたたび咲き始めました。 それと、 ゼフィランサス(たぶん・・・)が今咲いています。 この花、レインリリーとも呼ばれるそうです。わが庭の花の記録として・・・・・。ご覧いただきありがとうございます。補遺ゼフィランサス :「サカタのタネ」ゼフィランサス :ウィキペディア ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)

2024.09.26

コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -37 東南アジアの龍 (1)

それでは、東南アジアに目を転じます。まずはパブリックな画像を得られたインドネシアから始めます。冒頭の景色は、スラバヤにある「Sanggar Agung Temple」で撮られた景色です。宝珠に対して2頭の巨大な龍が向き合っています。観光客にとっての記念の一枚!(資料1)龍探しをしていて、これが この巨大な建造物の一部であることがわかりました。 (資料2)インドネシアのバリの Vihara Dharmayana Kuta にある龍彫刻像です。 (資料3)また、「nature picture library」 というサイトで、バリのウブドゥという村に所在する寺院の石造龍彫刻像に出会いました。(資料4)併せて、「POND5」というサイトでは、同村の寺院の古いヒンズーの石造龍彫刻ある橋の動画に出会いました。 (資料5)さらに、ウブドゥにある、「Monkey Forest Sanctuary」の龍の橋という動画も目にとまりました。上掲の資料5と同じ場所かもしれません。(資料6)同サイトには、「The Golden Mountain Temple」内にある蛇と龍の透かし彫り装飾彫刻の動画も閲覧できます。 (資料7)「alamy」というサイトでは、バリ島の龍像を集めたページを見られます。(資料8)「dreamstime」というサイトでは、インドネシアの龍像を集めたページが見られます。(資料9)インドネシアには、龍が溢れているような・・・・。「What an Amazing World!」というサイトの 「The House of Indonesian Treasures」という記事の中に、ジャワ島(JAVA)の龍頭のランプが取り上げられています。 (資料10)また、ジャワ島のバンテン州の都市タンゲラン(KOTA Tangerang)には、インドネシア最大の金龍像(高さ9.9m、長さ153m)が造られています。「INDEPENDENT OBSERVER」というサイトの記事と出会いました。 (資料11)シンガポールに移りましょう。 Thian Hock Keng Templen の入口 屋根の上に龍が飾ってあります。 (資料12)東南アジアに目を転じて、龍探しを始めますと、寺院の屋根の上に龍像、それも全身像を飾るという様式が広がっているようです。「Pinterest」というサイトでも、この寺の屋根の龍像と出会いました。 (資料13)他のサイトを探し巡り見つけた龍たちを列挙します。「ホンサンシー寺(鳳山寺)」(1836年創建)の屋根や柱の龍像 (「Tripadvisor」というサイト) (資料14)「Lian Shan Shuang Lin Monastery」の屋根の龍像 (「holidify」というサイト) (資料15)次の2つは、YouTube動画で出会ったものです。Singapore Marina Bay Lunar New Year Dragon Drone Show Highlights シンガポール マリーナ ベイ旧正月ドローン ショー 2/15 YouTube (資料16)旧正月(2/15)に、ドローンを使って、マリーナ・ベイの上空に龍を現出させるショーが実施されたのです。すごいことを考えたもの!「Singapore Icon: Dragon Playground」というYouTube。子供たちの遊具として、龍を象った滑り台のある風景です。表現は現代的である一方、素材が少しレトロな感じを醸し出してきて、いいですね。 (資料17)こんな記事も目にとまりました。「シンガポール日本人学校クレメンティ校」で、「ライオンダンス&ドラゴンダンス鑑賞会」が実施されたという記事です。そうだ、龍踊り、ここにも龍が!! (資料18)ドラゴンダンスは、日本でも数か所で実施されていますね。調べてみました。補遺をご覧ください。この辺りで一区切りと致します。つづく参照資料1) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) Culture of Indonesia From Wikipedia, the free encyclopedia3) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia4) Stone dragon sculpture in a temple in Ubud. Bali, Indonesia :「nature picture library5) Old Hindu Dragon Statues In Temple Site In Ubud, Bali, Indonesia Video :「POND5」6) Dragon Bridge At Monkey Forest Sanctuary In Ubud, Bali, Indonesia :「POND5」7) Detail Inside Of The Golden Mountain Temple, Snake And Dragon Decoration :「POND5」8) Balinese dragon Stock Photos and Images :「alamy」9) Indonesian Art Dragon Stock Photos, Images & Pictures :「dreamstime」 10) The House of Indonesian Treasures :「What an Amazing World! 」11) The Largest Golden Dragon Statue in Indonesia at PIK 2 :「INDEPENDENT OBSERVER」12) Architecture of Singapore From Wikipedia, the free encyclopedia13) Photographic Print: South East Asia, Singapore, Thian Hock Keng Temple, Detail of Dragon Sculpture :「Pinterest」14) シンガポール ホン サン シー寺 :Tripadvisor」15) Lian Shan Shuang Lin Monastery 「holidify」16) Singapore Marina Bay Lunar New Year Dragon Drone Show Highlights シンガポール マリーナ ベイ旧正月ドローン ショー 2/15 YouTube17) Singapore Icon: Dragon Playground YouTube18) ライオンダンス&ドラゴンダンス鑑賞会 :「シンガポール日本人学校クレメンティ校」補遺龍舞 :ウィキペディアdragon dance From Wikipedia, the free encyclopedia4K【長崎龍踊り:東龍倶楽部】第50回 日本橋・京橋まつり ~大江戸活粋パレード~ 2023.10.29 @日本橋一丁目交差点 YouTube鳥肌が立ったぞ!2019長崎くんち 本家、籠町「龍踊り」 YouTube横浜中華街の春節 辰年にちなんで獅子舞ならぬ龍舞も YouTube横浜中華街 春節カウントダウン2024 CNY Yokohama Chinatown 龍舞 & 獅子舞【4K FULL映像】横浜中華街のオススメスポット、迫力の「獅子舞」と「龍舞」! YouTube全長47メートル、練り歩く「龍龍」 神戸で春節祭 YouTube南京町中秋節2022スタート!龍舞LIVE YouTube神戸市立神港橘高等学校 龍獅團 龍舞 @ 南京町春節祭 (南京町広場) YouTube 2020-01-25T16:00 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.24

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -36 韓国の龍

金銅龍頭吐首風鐸 高麗王朝時代 the Metropolitan Museum of Art 蔵 (資料1)韓国での龍探しの旅に移ります。パブリックな画像としてご紹介できるのはウィキペディアで出会ったものがほとんどです。 金銅龍頭装飾 高麗王朝時代 (資料1) 高句麗王朝時代(37BCE~668)の王陵墓の墓室の壁面に描かれた青龍 (資料1,2)この画像の出典は、朝鮮總督府発行『 朝鮮古蹟図譜』2卷 page 116 で、資料1から入手。一方、壁画そのものを撮ったと思われる画像が資料2。こちらは、pdfファイルがDL可能です。発掘調査による出土品の一例としては、平安南道大同郡大同面(現平壌特別市楽浪区域)石巖里9号墳の発掘調査の折に、「金製□具」(一文字変換できず。金の右に交と書く文字で、コウと読みます)が出土。国立中央博物館蔵。 (資料3)「薄い金板の上に数百個の金粒を一つ一つ付けて作った職人の腕を見るたびにため息が自ずから出てきます。中央に1匹の大きな龍がうごめいて、その周りに6匹の小さな龍がぴったりとついています。正確に考案されたデザインと一寸のミスも許さない腕前は驚異的でもあります。大きな龍の胴部は背骨に沿って2条の金糸の上に太い金粒を一列につけて龍の基本的な輪郭がはっきりと見えるよう工夫されています」(資料3)という装飾品です。 龍頭山公園の龍彫刻像 釜山市 (資料1) 竹製龍像 ソウル市龍山(Yongsan)区の首都圏電鉄鉄三角地駅に近い漢江路(Hangang-no)そばに設置。龍山区の124周年記念を祝うためにとのこと。龍探しをしていて、韓国には、景福宮、昌徳宮、徳寿宮、昌慶宮、慶熙宮と称される朝鮮王宮が各所に所在しています。(資料4) 朝鮮王宮に目を転じてみます。この朝鮮王宮で龍と出会えることを、旅行記のブログ記事等から知りました。「ガンタロー旅日記」には、景福宮の恩生政殿の欄間に描かれた龍の絵が紹介されています。赤龍の双龍図です。(資料5)前回ご紹介した旅人のくまさんさんのブログ記事「韓国旅行記28(6/30)」で、徳寿宮にある中和殿前の石段の中央部に設けられた線刻双竜図の敷石と、中和殿の天井中央部の龍のレリーフ像と出会いました。 (資料6)併せて、同氏のいくつかの韓国旅行記シリーズで次の景色にも出会えました。感謝!同徳寿宮の光明門(クァンミョンムン)には大きな梵鐘が吊るされていて、梵鐘の龍頭が凡そですが見られます。また、自撃漏(チャギョンル)と呼ばれる水時計の二本の筒の部分に巻き付く形で昇竜がレリーフされています。 (資料7)昌徳宮の仁政殿には、玉座の左側付近に、金箔地に真向龍図が見られるそうです。(資料8)「読めばすぐ行きたくなる海外旅行ガイド」のサイトでは、昌徳宮の尊徳亭の天井中央部に描かれた双龍と出会いました。 (資料9)「namuwiki」というサイトの「慶熙宮」には、東国大学正閣院(崇正殿)の天井の龍像と復元した嵩正殿の天井の龍像の景色が掲載されています。 (資料10)陶磁器に見る龍という視点で、龍探しをしました。 龍形青磁水差し 高麗朝時代(918-1392) 国宝No.61 国立中央博物館蔵パブリックな画像として入手できたのはこれ1点。 (資料11)探してみますと、次の3か所のサイトで、陶磁器に描かれた龍と出会いました。ragon jar second half 18th century the MET 蔵 (資料12) Korean Dragon Jar Minneapolis Institute of Art 蔵 (資料13)Korean Dragon Jar mid-17th century 「BRITANNICA」 (資料14)さらに、旅人のくまさんさんのブログでは、国立中央博物館の陶磁器の展示として、朝鮮時代(17~18世紀)の「白磁 鉄画 雲龍文 壷」「白磁 青画 雲龍文 壷」と、「白磁 鉄画 雲龍文 壷」2点が紹介されています。 (資料15) 陶磁器の視点で探せたのはこれくらいです。「KOREA.net」というサイトで、「Exhibitions in Seoul shed light on Year of Blue Dragon 」(Jan 09, 2024)という特集記事と出会いました。上掲と重複しますが、ここに挙げておきます。 (資料16)「shutterstock」というサイト(画像販売サイト)では、「south kore dragon」という項目で韓国の龍関連画像を数多く集積して列挙されています。韓国ではどういう形で龍がみられるかのソースとしては役立ちますので、載せておきます。 (資料17)特異な龍の使われ方に偶然出会いました。Daewonsa Temple というお寺です。龍口が入口になっていて、中に入っていくと、そこはお寺のホールだそうです。瞑想する場所、美術品の展示、数多くの黄金に輝く仏像が安置されているとか。龍は100mの長さに及ぶそうです。龍の胎内巡りの趣でしょうか。最後に、「National Folk Museum of Korea」(韓国国立民俗博物館」のサイトで、「Dragon」についての解説記事と出会いました。 (資料19)動画が併載されています。韓国語でのナレーションですので、私には理解できませんが、映像で様々な龍を眺めることができます。上掲で取り上げたもの以外にも様々な箇所の龍が出てきます。さて、この辺りで終わります。韓国の龍を今後も探せて集積できれば、続編をまとめてみたいと思います。つづく参照資料1) Korean dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) World Heritage Koguryo Tomb Murals ICOMOS-Korea3) 金製□具 :「國立中央博物館」4) 国家遺産の紹介 朝鮮王宮 :「国家遺産庁」5) 竜の絵 景福宮の恩政殿 :「ガンタロー旅日記」6) 2014秋、韓国旅行記28(6/30) :「4travel.jp」7) 2014秋、韓国旅行記28(4/30) :「4travel.jp」8) 2010春、韓国紀行21(3/23) :「4travel.jp」9) 韓国の旅 -世界遺産・昌徳宮の見どころ- :「読めばすぐ行きたくなる海外旅行ガイド」10) 慶熙宮 :「namuwiki」11) Korean pottery and porcelain From Wikipedia, the free encyclopedia12) Dragon jar second half 18th century the MET13) Korean Dragon Jar Minneapolis Institute of Art 14) Korean Dragon Jar mid-17th century :「BRITANNICA」15) 2014秋、韓国旅行記28(23/30) :「4travel.jp」 16) Exhibitions in Seoul shed light on Year of Blue Dragon :「KOREA.net」 Jan 09, 202417) south kore dragon :「shutterstock」18) The Dragon Temple: Exploring Daewonsa Temple :「WANDERING TRAVELER」19) Dragon :「National Folk Museum of Korea」補遺Journal of Korean Art and Archaeology Vol. 9 :「JKAA」Yongdusan Park From Wikipedia, the free encyclopedia 龍頭山公園Seoul Metropolitan Subway From Wikipedia, the free encyclopediaYongsan District From Wikipedia, the free encyclopedia李朝陶磁の魅力 友の会通信 :「大阪市立陶磁美術館」白磁青花龍文壺 :「JIN 11」Korean pottery and porcelain From Wikipedia, the free encyclopedia景福宮の動物像に秘められた「高宗のコード」 :「東亜日報」Goryeo From Wikipedia, the free encyclopediaNational Museum of Korea From Wikipedia, the free encyclopediaDaewonsa Temple :「Koreaetour」Daewonsa Temple Pohang, South Korea :「Atlas Obscura」National Folk Museum of Korea ホームページThree Kingdoms period :「BRITANNICA」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.21

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -35 中国の龍 (6)

翡翠龍像装飾瓶 the Metropolitan Museum of Art 蔵 (資料1)「中国の龍」を一旦終えるにあたって、見過ごしていた作品群についてまとめてみます。翡翠という素材に龍を彫刻した作品が様々にあります。 翡翠雲龍文装飾 前漢時代・戦国期 Aurora Museum 蔵( Pudong, Shanghai)(資料1) 翡翠龍文装飾帯留 南宋時代 上海博物館蔵 (資料1) 翡翠龍文装飾帯飾板 元時代 上海博物館蔵 (資料1) 翡翠龍文円装飾帯飾板 明時代 上海博物館蔵 (資料1) 翡翠龍文装飾帯飾板 明時代 ギメ美術館 (資料1) 翡翠龍像付中国封印 チベット博物館蔵 ラサ (資料1)翡翠の作品以外に、次の3点を取り上げておきます。 雲龍文透彫球形磁器台座付 明時代・16世紀 乾隆帝期 国立故宮博物院蔵 台北(資料1) 青銅龍頭形取手 漢時代 the Metropolitan Museum of Art 蔵 New York (資料1) 梵鐘龍頭 揚州市武当 (資料1)これまでの龍探しで、パブリックに画像を利用できるのはこれくらいです。龍探しをしていて、インターネットの旅情報ブログ記事等で出会ったものがあります。リンクさせることで、ご紹介します。クリックしてご覧ください。4travel.jp のサイトに掲載された旅人のくまさんの中国旅行記.西安市にある西安博物院に、龍像がレリーフされた「四神石棺」と、「龍紋石柱」が掲載されています。いずれも唐時代の作です。西安はかつて長安と呼ばれた都市です。 (資料2)この他にもこの旅行記に掲載されている龍像を探してみました。「玉龍首」(Jade Dragon-head)」 唐時代 西安市雁塔区曲江池・唐芙蓉園遺跡出土西安博物院所蔵 (資料3)『龍紋口沿山水人物居士紋銀碗』(Silver Bowl with Dragon-shaped Lip and Figures and Story Seene Pattern) 晩清代(1644~1911年) (資料4)『馬克杯』(Repousse Mug) 清代(1644~1911年)晩期 (資料4)石灯籠の竿の部分の龍像 と 石造供物台の柱に巻き付く龍像これらは西安の空海所縁のお寺、青龍寺遺址の発掘調査後に、青龍寺が復興され、そこに造立されたものです。(資料5)西安市にある大慈恩寺には、紫禁城でご紹介したものと同種のものがあるそうです。石階段の中央部に双竜や雲文をレリーフした石造装飾が設置されています。(資料6)また、大雁塔の石造壁面には、八角形に刳り抜いた中に真向龍のレリーフ像を嵌め込んだ装飾が見られるそうです。 (資料7)南京博物館で展示中の龍の文化財の画像を見つけました。 (資料8)2024.1.30時点の報道記事ですが、興味深い内容です。また、Medinaさんのブログ記事「中国は大連、南京、宣興、無錫、上海の旅」に出会いました。南京博物院に展示の乾隆帝期の陶磁器、乾隆帝の龍袍、南京夫子廟内の龍壁が掲載されていて、そこに龍がいます。(資料9)「photo AC」というサイトでは、「重慶市の写真素材」という項目で、武龍 天生橋 龍の彫刻というのに出会いました。(資料10)これで中国の龍をひとまず終わります。つづく参照資料1) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) 2019年秋、中国旅行記25(24/34) :「4travel.jp」3) 2019年秋、中国旅行記25(26/34) :「4travel.jp」4) 2019年秋、中国旅行記25(27/34) :「4travel.jp」5) 2019年秋、中国旅行記25(30/34) :「4travel.jp」6) 2019年秋、中国旅行記25(31/34) :「4travel.jp」7) 2019年秋、中国旅行記25(31/34) :「4travel.jp」 8) 「逆じゃない?」=南京博物院で展示中の龍の文化財が議論呼ぶ―中国 :「Record China」9) 中国は大連、南京、宜興、無錫、上海の旅 (Part2 南京編 ):「4travel.jp」10) 「重慶市」の写真素材 :「photo AC」補遺上海博物館 :ウィキペディア上海博物館 ホームページ 英語版チベット博物館 :ウィキペディアQianlong Emperor From Wikipedia, the free encyclopediaYangzhou From Wikipedia, the free encyclopediaWudang Mountains From Wikipedia, the free encyclopedia ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.18

コメント(2)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -34 中国の龍 (5)

明皇家瑠璃龍紋瓦当 南京明孝陵 太廟遺址出土 (資料1)建造物の中に見られる龍という観点に目を転じます。冒頭の画像は屋根の先端部分に使われる瓦で瓦当と称されるものです。この瓦当は陵墓から出土したもので、龍像が浮き彫りにされています。 こちらは北京にある紫禁城で撮られた屋根瓦の一部です。上掲と同様に、軒丸瓦の瓦当面に龍像が浮き彫りにされています。その姿は様々なバリエーションが見て取れます。また軒平瓦の瓦当面にも龍像が見られます。 (資料1) 中国古代瓦 双龍文半瓦当 京都国立博物館蔵京博所蔵品の中にも中国古代瓦に龍が見られます。ここに列挙しておきます。(資料2)中国では古代から龍が造形されていたことがわかります。建物の柱にも龍を見ることができます。 柱に装飾彫刻された龍像 蒙古・金朝(1115-1234) (資料1) 孔廟(孔子廟)の柱の龍像 中国・山東省曲阜 清時代 (資料1)曲阜は孔子の生誕地です。 こちらも上掲孔廟に建つ大成殿の柱を装飾する龍像群です。 (資料1)龍が溢れていて壮観です。 こちらは、山西省にある晉祠という寺の建物の柱に装飾された龍像です。(資料1,3) 石柱下部の装飾彫刻龍像 宋時代 Kunming City Museum 蔵(雲南省)(資料1) A B紫禁城 大和殿石階段のレリーフ 北京市 A(資料1)、B(資料4) 紫禁城 乾清宮内部 北京市 (資料4)正面の欄間の箇所に金龍像が見えます。また、正面に見える玉座や背後の衝立と思われる箇所にも龍が彫刻されているようです。さらに調べてみますと、中国の建造物には龍像が様々な形で装飾として使われていることがわかります。「Easy Tour China」というサイトで、「Dragon in Ancient CHinese Architecture」という記事を見つけました。中国の古代建造物に見られる龍像の紹介による旅行案内です。 (資料5)また、北京市に所在する「紫禁城」では、上掲の他にも様々な箇所で龍像を見ることができるるようです。「gettyimages」というサイトに集積された画像からわかります。 (資料6)「iStock」というサイトには、「Chinese Dragon Roof」(屋根上の龍像)という項目で、719枚の写真が開示されています。 (資料7) この辺りで、一区切りと致します。つづく参照資料1) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) 中国古代瓦(J甲508) 京都国立博物館蔵 :「国立博物館所蔵品統合検索システム3) Jinci From Wikipedia, the free encyclopedia4) 紫禁城 :ウィキペディア5) Dragon in Ancient CHinese Architecture :「Easy Tour China」6) 紫禁城 :「gettyimages」7) Chinese Dragon Roof :「iStock」補遺Shanxi From Wikipedia, the free encyclopediaJin dynasty (1115-1234) From Wikipedia, the free encyclopedia ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.16

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -33 中国の龍 (4)

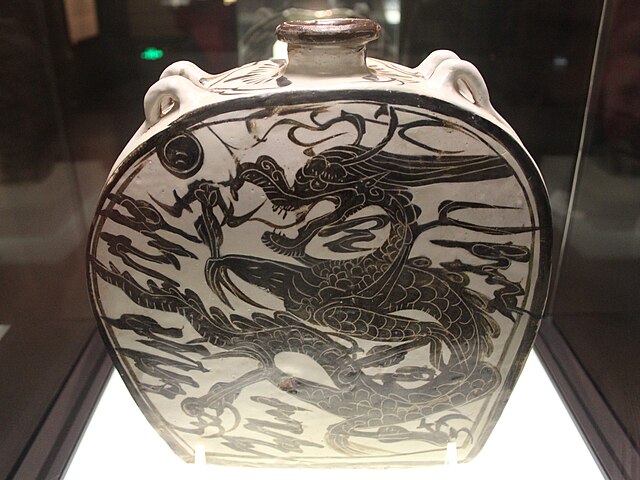

龍文扁壺 北宋時代 Capital Museum 蔵 見つけた資料の末尾に掲載されている陶磁器を見過ごしていました。冒頭の扁壺の他に次の7点の陶磁器を続きとして、まずご紹介します。(資料1) 龍文青花瓶 元時代(1271-13689 江西省出土 紅地黄龍雲文蓋付壺 明時代(1521-1567) 龍文青花皿 明時代(1521-1567) Museum of East Asian Art Berlin 蔵 龍文青花椀 Shanghai Museum Pottery Gallery 蔵 双龍宝珠雲文皿 清時代 17世紀末~18世紀初期 National Museum in Warsaw 蔵 火焔宝珠龍文椀 Los Angeles County Museum of Art (LACMA) 蔵 白地赤龍文蓋付壺 清・康熙帝時代 国立故宮博物院蔵 さらに、英語版ウィキペディアで新たな陶磁器関連資料を見つけました。そこで出会った龍もここでご紹介します。北京にある紫禁城所蔵の展示品です。 (資料2) 藍釉白龍紋盤 青花龍文蓋付壺 明・嘉靖帝時代(Jia Jing period) 赤龍文壺 赤龍波濤文壺 緑地黄龍雲文壺 明・萬暦帝時代(Wanli Reign, Ming Dynasty. 1573-1620) 赤地黄龍雲文蓋付壺 龍探しの連鎖として、次の作品と出会いました。 雲龍文壺 元時代(1279-1368) Los Angeles County Museum of Art 蔵(資料4) 陶磁器の領域は、まだまだ龍を見つけ出せるかもしれません。一旦、ここまでを補足といたします。衣服に視点を移します。次の二例は九龍を刺繍した宮廷で着用された上着(court robe)です。 龍袍 清時代 チベット the Metropolitan Museum of Art 蔵 (資料1) 龍袍 清時代 チベット the Portland Art Museum 蔵 (資料1)龍を刺繍したこのような官服(礼服)は龍袍(ロンパオ)とも称されていますので、この名称で表記しました。東京国立博物館のホームページで、「北京故宮博物院200選 研究員おすすめのみどころ(龍袍) 」というブログ記事を見つけました。ご一読いただくと、龍袍が身近なものになると思います。 (資料2)龍袍を着た皇帝の肖像画が描かれています。 (資料1) 唐太宗(598-649) 立像 唐時代 洪武帝(1328-1398)坐像(明太祖坐像) 明時代 国立故宮院蔵 成化帝(1447-1487)坐像(明憲宗坐像) 明時代 国立故宮院蔵 部分拡大図これら皇帝は龍袍を身に着けています。これらの龍は五本爪。五本爪の龍は皇帝の権威を示す龍だそうです。調べていて、こんなところにも・・・・と。 (資料1) 儀式用甲冑に見る龍 清時代 18世紀 the Metropolitan Museum of Art 蔵時代は異なりますが、冠にも龍が見られます。 契丹冠 遼朝(916-1125) 契丹冠 遼朝(916-1125) この2つの冠にも龍が象られています。東モンゴルに建国された遼という王朝です。モンゴル族系の契丹族の王朝です。契丹という名称の方がよく知られているように思います。現時点で入手できた範囲でまとめとてみました。つづく参照資料1) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) Category:Ceramics in the Hall og Literary Glory From Wikimedia Commons, the free media repository3) Los Angeles County Museum of Art From Wikipedia, the free encyclopedia4) 北京故宮博物院200選 研究員おすすめのみどころ(龍袍) :「東京国立博物館」補遺扁壺 :「文化遺産オンライン」Jiangxi From Wikipedia, the free encyclopediaKangxi Emperor From Wikipedia, the free encyclopediaHall of Literary Glory (Wenhuadian) :「Travel China Guide」 中国・北京、紫禁城内の建物の一つJiajing Emperor From Wikipedia, the free encyclopediaWanli Emperor From Wikipedia, the free encyclopediaLiao dynasty From Wikipedia, the free encyclopedia ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.13

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -32 中国の龍 (3)

黒地黄龍文瓶 中国・元時代(1279-1368) ギメ東洋美術館蔵 (資料1) 龍文壺 中国・元時代(1279-1368) (資料2)陶磁器の分野に目を転じてみますと、冒頭の2点に出会いました。ソースに記載の名称は英語表記ですので、私なりに翻案して表記します。専門的な表記ではない点、ご了解ください。パブリックで載せられる画像は他に見つけられませんませんでした。しかし、龍探しをしてみると、それなりに陶磁器に表現された龍図と出会いました。以下、リンクを張り、ご紹介します。クリックしてご覧ください。国立故宮博物院の3D文物鑑賞のページに、「明 永楽 青花穿蓮龍紋天球瓶」が公開されています。クリックしてご覧ください。 (資料3)ボストン美術館のホームページで検索してみますと、Meiping-shaped vase with dragonと出会いました。清時代18世紀初期の作品です。他にも3点がリストに出てきましたが、残念ながら現時点では画像が未掲載でした。 (資料4)大英博物館の所蔵品にも、検索窓口から調べると閲覧できる作品があります。しかし、直接にリンクしてアクセスはできないようですので、キーワードで検索できることだけ触れておきます。google で検索して入手したものについて、リンクできるものをご紹介します。龍波濤文皿 明時代15世紀 (資料5)龍波濤文皿 明時代15世紀 The Metropolitan Museum of Art 蔵 (資料6)龍蓮文皿 中国 16世紀初期 The Metropolitan Museum of Art 蔵 (資料7)龍文皿 中国 17世紀初期 Philadelphia Museum of Art 蔵 (資料8)墨彩龍文盤 康熙年間(1662-1722) (資料9)青花龍文皿 19-20世紀 Oriental Art AUCTIONS (資料10)検索中に、東京富士美術館所蔵の作品に出会いました。併せてリンクでご紹介します。白磁龍文盤 明・弘治年間(1488-1505) 景徳鎮窯 (資料11)五彩龍花蝶文方盤 明・嘉靖年間(1522-1566) 景徳鎮窯 (資料11)現時点で、陶磁器に見られる龍に出会えたのはこれだけです。序に、次の1点をご紹介しておきましょう。 雲龍文打出金張水筒 中国・明時代 15世紀 the Smithsonian American Art Museum 蔵(資料1)----- 2024.9.12 追補 -----京都国立博物館所蔵のもので見つけたものを加えます。 (資料12) 青花黄彩雲龍文盤 大清康熙年製銘 中国 ---------------------------これで一区切りと致します。つづく参照資料1) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) Dragon From Wikipedia, the free encyclopedia3) 国立故宮博物院 3D文物鑑賞 4) ボストン美術館 ホームページ5) 龍波濤文皿 :「BRUUN RASMUSSEN 」6) 龍波濤文皿 :「The Metropolitan Museum of Art」7) 龍蓮文皿 :「The Metropolitan Museum of Art」8) 龍文皿 :「Philadelphia Museum of Art」9) 墨彩龍紋盤 :「OLINPIA AUCTION」10) A CHINESE BLUE AND WHITE DRAGON DISH :「Oriental Art AUCTIONS」11) 東京富士美術館 ホームページ12)青花黄彩雲龍文盤(G甲618)京都国立博物館蔵:「国立博物館所蔵品統合検索システム」補遺ギメ東洋美術館 :ウィキペディア国立故宮博物院 :ウィキペディアボストン美術館 :ウィキペディアMFA Boston(Museum of Fine Arts, Boston) ホームページ 検索ページ大英博物館 ホームページ 検索ページ青花 :「コトバンク」中国陶磁室 元~明時代 :「大阪市立東洋陶磁美術館」打出細工 :「コトバンク」「打ち出し」って何? :「BOTTEGA TA:)KA ~METAL ARTS~」打出し香爐「森閑」 :「文化遺産オンライン」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.10

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -31 中国の龍 (2)

双龍図 裂地 清時代 the Metropolitan Museum of Art 蔵 (資料1) 龍図 裂地 東京国立博物館蔵 (資料1)最初に、織物の裂地として保存されている龍図を2例ご紹介します。英語版ウィキペディアを検索していて、そこに東京国立博物館蔵の龍図裂地も載っていました。さて、前回ご紹介した事例とも関連する記事を見つけました。補足しておきたいと思います。”もうすぐ辰年!北京市所管の公園で「龍」を探そう”(「北京へようこそ」)という特集記事です。クリックして、ご覧ください。 (資料2)前回ご紹介した北海公園の九龍壁を正面から撮った景色が載っています。併せて、頤和園宮殿の建築物前のブロンズ像、天壇公園の祈年傳中庭で見られる龍、中山公園の習礼亭に取り入れられた龍の要素、香山公園の勤政殿の至るところに描かれた龍の紋様、昭廟に見られる龍の紋様と彫刻、景山公園の寿皇殿建築群の龍の彫刻・彩画・紋様、北京動物園の南門頂部の龍紋が紹介されています。絵巻物の形式で描かれた九龍図に出会いました。 絵巻物の全容がコレ! 陳容筆「九龍図」 1244年作 宋朝 (資料3)Museum of Fine Arts (Boston, USA) 蔵右端から順番に部分図として切り出し、眺めていきましょう。 インターネットで龍探しをしていて、中国の「捜狐(SOHO.com)」というサイトで、歴代の龍の名画家特集と推察するページと出会いました。(私には現代の中国語の知識がありませんので、理解できる漢字を介しての内容判断によります。)クリックしてご覧ください。 (資料4)もう一つ、「美篇」というサイトで、「中華第一龍図」というタイトルと推測できる記事に出会いました。南宋の陳容という画家の作品他を取り上げています。こちらもクリックしてご覧ください。後半で取り上げている龍図は、上掲の「九龍図」のようです。この九龍図はかなり有名な龍図として位置づけられているものと思われます。五龍図というようなバリエーションもあるようです。伝陳容という形ですが・・・・・。つづく参照資料1) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) もうすぐ辰年!北京市所管の公園で「龍」を探そう :「北京へようこそ」3) 中国の龍 :ウィキペディア4) 捜狐(SOHO.com)の記事 (タイトルは歴代画龍名家排名か? :二次推測により)補遺捜狐 :ウィキペディア北海公園 :ウィキペディア頤和園 :ウィキペディア天壇 :ウィキペディア天壇公園 :「Chaina Highlight」香山公園 (北京市) :ウィキペディア昭廟 :「コトバンク」景山公園 :ウィキペディア景山公園 :「Peaple's Chaina 人民中国」陳容 Chen Rong :「コトバンク」伝陳容筆 五龍図巻 :「e國寶」龍図 二副対のうち 伝陳容筆 :「徳川技術館」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.09

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -30 中国の龍 (1)

青銅鏡 唐時代・8世紀 3本爪の龍 米国フリーア美術館蔵 (資料1) 青銅鏡 唐時代・8世紀 3本爪の龍 米国フリーア美術館蔵 (資料2)国内の博物館等で所蔵されている中国渡来品に見る龍はこのシリーズの各項目でも触れてきました。発想を転換し、中国の龍について、中国並びに海外諸地域で所蔵されている中国の龍に絡んだ作品等を探すという視点に広げてみます。まずは、日本でもなじみのある銅鏡を冒頭に取り上げました。入手できたのは唐時代のものでした。 双龍青銅像 秦時代 秦始皇帝陵の近くで出土 (資料1)同様に発掘品と思われるものにいくつか出会いました。 青銅龍(部分図) 古代中国 三星堆出土 現四川省徳陽市広漢県 (資料1)先日、NHKで古代中国における三星堆の青銅器文明の特集番組で、三星堆遺跡を初めて知りました。その中では見ていませんが、やはり龍が造形されているようです。この画像に出会いました。 石材に彫刻された翼をもつ龍像 劉宋(363-422)時代 (資料1) 龍上の兵士 墳墓のタイル 西漢時代 Luoyang出土 (資料1) 墳墓の棺に彫刻された龍 遼時代(916-1125) (資料1) 龍の置物 死後、天に行けるように墓に供えられたそうです。The Walters Art Museum蔵 (資料2)時代を遥かに遡りますと、商(殷)晩期の「蟠龍紋盤」に出会いました。台湾にある国立故宮博物院のサイトで、3D文物鑑賞として見ることができます。(資料3)変わり種は、 古代中国で発掘された恐竜の骨で、「眠る龍」を意味する「メイ・ロン」と名付けられた化石です。(資料2)ヒスイに彫刻された様々の龍像を見ることもできます。 玉龍(龍を彫った玉) 紅山文化の出土品。 (資料2) ヒスイ彫りの龍 周時代(1046 BC - 256 BC) (資料1) 龍のペンダント(ヒスイ) 東周時代 (資料1) ヒスイ彫りの龍 衣服の飾りに使用 戦国時代(403 BC - 221 BC) (資料2) ヒスイ彫りの龍飾り 戦国時代(403 BC - 221 BC) (資料1) 龍・鳥・蛇のヒスイ彫り 戦国時代(403 BC - 221 BC) (資料1) 円形ヒスイの透かし彫り細工 南越時代(203 BC - 111 BC) (資料1)龍の彫刻像そのものを探しますと、 宝珠を手にした金属製の龍 (資料2)金代(1115~1234)に作られたという「座式銅竜」(黒竜江博物館所蔵) (資料4)紹介記事を見つけました。クリックしてご覧ください。その記事によれば、「唐・宋代以降の封建帝王は、みな自ら『真竜天子』を任じ、竜は最高の封建的権威の象徴となった。歴代の工芸品の中に、竜の造型、竜の図案が随所に見られる」そうです。野外に設置された彫刻像にも出会いました。 双竜大理石像 中国・北京市 戒台寺蔵 (資料1) 龍の青銅像 清時代 (資料1)日本で言えば、築地塀に相当する壁面にダイナミックに龍が造形されています。 紫禁城内の「九龍壁」 1772(乾隆37)年建造。紫禁城は北京市に位置し、明清両王朝の皇室専用の宮殿でした。中国で有名な3つの九龍壁の一つだそうです。 (資料5)ならば、残りはどこか? ネット検索しますと、他に3か所があるようです。(資料6) 中国・北京 北海公園の九龍壁。ここは旧皇帝御園だそうです。全長27mの両面ガラス張りの壁だそうです。 (資料6) 皇帝の象徴である五爪の龍が造形されています。 (資料2) 大同の九龍壁 山西省大同市平城区に所在。明代14世紀の建造。中国に現存する最大かつ最古の九龍壁だとか。 (資料6) 平遥古城の九龍壁 中国山西省晋中市平遥県に所在。省都太原から南へ100kmの地点。(資料6)日本には2か所、また世界各地に九龍壁が造られていると言います。(資料6) 序に、青龍を象った壁用のタイルとも出会いましたので、ここで触れておきたいと思います。中国では、青龍は東の方位の守護神と考えられています。その思想は日本にも伝播されてきています。玄武・朱雀・白虎・青龍と並べるとお気づきになりますね。(資料1)「中国の国宝に見られる様々な竜」という記事で龍が特集されています。(資料7)クリックしてご覧ください。ここには、上掲の金代銅座竜(黒竜江省博物館所蔵)が紹介されている他に、上掲の玉竜とは別の玉竜(翁牛特旗博物館所蔵)、曾侯乙尊盤(湖北省博物館所蔵)、□金走竜(西安博物院所蔵)、青花雲竜紋高足碗(吉林省博物館所蔵)が紹介されています。(一文字変換不可。上に流、その下に金という文字を組み合わせてできる漢字です。金箔工芸を意味しています)この辺りで、一区切りと致します。つづく参照資料1) Chinease dragon From Wikipedia, the free encyclopedia2) 中国の龍 :ウィキペディア3) 国立故宮博物院 3D文物鑑賞4) 中原文化の伝播示す 座式銅竜 :「人民中国」5) 紫禁城 :ウィキペディア6) 九龍壁 :ウィキペディア7) 中国の国宝に見られる様々な竜 :「人民網日本語版」補遺三星堆遺跡 :ウィキペディアLiu Song dynasty From Wikipedia, the free encyclopediaJietai Temple From Wikipedia, the free encyclopedia横浜中華街で探す「龍」 九龍陳列窓 :「カナロコ」九龍陳列窓 :「Tripadvisor」大師山清大寺 越前大仏 ホームページ大師山 清大寺 九龍殿・日本庭園◆この庭に隠された仕掛け、アナタは見抜けるか? :「金沢を中心にした観光情報ブログ たのしみや.コム」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.07

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -29 彫刻に見る龍 (3)

京都・中京 誠心院の本堂 向拝 京都・東山 瀧尾神社 中門 京都・伏見 稲荷大社 能舞台 法隆寺 金堂 滋賀 比叡山延暦寺 大講堂 向拝冒頭に列挙したこれらの龍は、京都・奈良・滋賀の寺社探訪の折に出会った龍からサンプリングしたものです。今年1月に、「観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」と題して、過去の探訪記録から龍との出会いを抽出してみました。そのシリーズで、次の項をまとめてご紹介しました。上掲の龍はそこでご紹介したものです。 次の各記事をご覧いただけるとうれしいです。 (資料1)観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ -9 寺社の建物と付属物 京都・洛中(1) 観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ -10 寺社の建物と付属物 京都・洛中(2)/洛東 観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ -11 寺社の建物と付属物 京都・洛南観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ -12 寺社の建物と付属物 京都・奈良・和歌山観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ -13 寺社の建物と付属物 滋賀+α探訪してきた範囲を離れて、寺社の建物にも同様に龍がいるだろうかと関心を広げてみました。そう簡単には行けませんので、インターネットでの龍探しの旅をしてみました。まず、出会ったのが、コレ! 神奈川県鎌倉市腰越にある瀧口明神社の境内に、この「五龍像」を見ることができるようです。祭神は玉依姫命と牛頭龍大神です。 (資料2,3)様々なサイトやブログ記事で、各地の寺社の建物に棲む龍と出会いました。それぞれの地域ではよく知られた龍たちのようです。フリーな画像は得られませんでしたので、それぞれのサイトや記事をクリックして、アクセスし、様々な龍たちと出会ってみてください。事項名の後ろに、サイト名やブログ名を併記しています。☆神奈川の宮彫り ~龍の寺社装飾~ :「観光かながわNow]☆柱に巻き付く見事な龍「先崎鷲神社」(千葉県佐倉市」 :「ゆるっと、狛犬」☆「阿吽の大龍」12年に一度の御開帳 那珂川・鷲子山上神社 :「tochigi-tv.jp」☆徳島県海部郡の神社のだんじりに取り付ける龍の彫刻 :「伊川彫刻店」☆[神崎神社]拝殿内拝天井の龍や本殿に彫られた見事な彫刻 :「とっとりずむ」☆神秘のまち琴浦の至宝ー神崎神社と清元院の龍 :「開運琴浦昇龍めぐり」(琴浦町観光協会)☆蚊屋神社の「龍の彫刻」 :「日吉津村」 蚊屋神社 龍の彫刻 :「文化遺産オンライン」☆五所神社 倶利伽羅不動板碑 :「石仏と石塔!」龍探しをしていて、次のサイトと出会いました。☆木彫刻師 仏画師 菊池□藍 公式ブログ 龍を極める ここに併せてご紹介します。一字変換できませんでした。 「佐原の大祭」に関連する龍像も載っています。今日までの龍探しの旅で、出会えたのはここまでです。各地にある大規模な寺や神社の蟇股の部分には、龍の彫刻がかなりあるのではないかと推測します。これでご紹介の人区切りとします。つづく参照資料1)「観照 辰年 時空を跨ぎ龍の棲息地へ」 記事一覧 遊心六中記:「 楽天ブログ」2) 五頭竜 :ウィキペディア3) 滝口明神社 :ウィキペディア補遺佐原の大祭 :「香取市」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.04

コメント(0)

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ -28 彫刻に見る龍 (2)

倶利伽羅龍図小柄(クリカラリュウズコツカ) 後藤程乗作 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵裏面に「銘 程乗(花押)」が彫り込まれています。 (資料 1-a)冒頭の画像は、刀剣のうち、小柄を装飾する彫刻に見る龍です。刀剣類に龍の彫刻を見ることができます。調べてみて出会うことができた龍をまとめます。 這龍図二所物 (ハイリュウズニトコロモノ)乗真作 紋乗真 光孝(花押) 東京国立博物館蔵(資料 1-b) 三十匹龍図三所物 (ミトコロモノ) 後藤祐乗作 小柄・笄銘 紋祐乗 光孝(花押)室町時代・16世紀 東博蔵 (資料 1-c) 刀 銘山城国西陣住人埋忠明寿/慶長三年八月日他江不可渡之 重文 京都国立博物館蔵(資料 1-d)「倶利伽羅」というワードからの連想で調べて、刀剣と関連する龍に出会いました。宝山寺銅造倶利伽羅龍剣 生駒市デジタルミュージアム (資料2)龍神不動明王・清瀧寺蔵 「倶利伽羅剣を持つ不動明王は、天台僧・安然和尚の『不動十九観』に記されているお姿」だそうです。 (資料3)”伏見・淀「八大龍王弁才天」倶利伽羅龍王の神通力と黄金色イチョウ(伏見)”という記事で、倶利伽羅龍王・岩に立つ宝剣と出会いました。(資料4)田無神社の倶利伽羅龍王(東京・西東京市田無町) (資料 5)こちらは、本殿正面の前方に、「宝剣」巻き付く「倶利伽羅龍王」が木彫像として安置されています。東京都あきる野市にある白瀧神社の境内には、霊泉のそばに石像の倶利伽羅龍王が祀られています。ある探訪記で見つけました。 (資料6)埼玉県の飯能市にある富士浅間神社にも倶利伽羅不動尊の石像が祀られています。これもブログ記事から得た情報です。 (資料7)「蒼龍院の門に立つ倶利伽羅龍王」というブログ記事で、倶利伽羅龍の石仏と出会いました。(資料8)「水辺の神様」というシリーズで埼玉県各地の石仏・石像などを紹介されているブログと出会いました。そこにも、倶利伽羅不動尊として、各地で龍王像が祀られている姿が見えます。(資料9,10) 埼玉県比企郡滑川町羽尾 市野川(右岸) 埼玉県東松山市の下青鳥と正代 川越市豊田本、薬師堂、赤間川(左岸)このまとめの最後に、一つ古代の作品を加えておきます。 龍形帯鉤(リュウガタタイコウ)中国 三国時代・3世紀 青銅 東京国立博物館蔵(資料 1-e)帯鉤とは、「ベルトのバックルに相当する中国の帯留めです。帯鉤裏面にあるボタン状突起にベルトの一端を取りつけ、腰に回したベルトのもう一端を帯鉤の鉤に引っ掛けて使います」(資料11) というものだそうです。このあたりで一区切りと致します。つづく参照資料1) ColBase 国立博物館所蔵品統合検索システム 1-a) 倶利伽羅龍図小柄 後藤程乗作(F-12619) 東京国立博物館蔵 1-b) 這龍図二所物 乗真作(F-13731) 東博蔵 1-c) 三十匹龍図三所物 後藤祐乗作(F-1990) 東博蔵 1-d) 刀 銘山城国西陣住人埋忠明寿(E甲187) 京都国立博物館蔵 1-e) 龍形帯鉤 (TJ-5861) 東博蔵2) 宝山寺銅造倶利伽羅龍剣 :「生駒市デジタルミュージアム」3) お不動様の縁日 :「花咲く祈りの寺☆清龍寺」4) 伏見・淀「八大龍王弁才天」倶利伽羅龍王の神通力と黄金色イチョウ(伏見) :「とっておきの京都プロジェクト」5) 田無神社の倶利伽羅龍王(東京・西東京市田無町) :「龍の謂れとかたち」6) 霊泉に倶利伽羅龍王を祀る~【白瀧神社(東京都あきる野市)】:「ハロちん♪と参拝歩記」7) 倶利伽羅不動尊/富士浅間神社 @埼玉県飯能市 :「ゆる~い日記」8) 蒼龍院の門に立つ倶利伽羅龍王 :「金翅鳥院のブログ」9) 続・水辺の神様の一覧 :「気まぐれ旅写真館」10) 続々・水辺の神様の一覧 :「気まぐれ旅写真館」11) 絡獣形帯鉤 :「文化遺産オンライン」補遺”倶利伽羅(くりから)” 生活の中の仏教用語 :「大谷大学」倶利伽羅龍王伝説 :「倶利伽羅不動寺」帯鉤 :「MIHO MUSEUM」第120回展「帯鉤 ー中国古代金工の美」 :「天理大学付属 天理参考館」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝!(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれませんその節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。その点、ご寛恕ください。)こちらもご覧いただけるとうれしいです。観照 インターネットで【龍/Dragon】探しの旅へ 」一覧表

2024.09.01

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1