PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

。

一つは函谷鉾頬から見て、四条通の南西方向の向かい側に位置する 「月鉾」 、函谷鉾から少し西になる南北の室町通を北に入ると 「菊水鉾」 、交差点を渡って室町通を少し下がれば、池坊短期大学の学舎の前に位置する 「鶏鉾」 です。そこで、 「鶏鉾」の様子を眺めに行きました。

14:38頃です。鉾の引き起こしが終わり、小休止のひとときなのか、胴組の周囲は閑散としていました。そこで鶏鉾の胴組のなわがらみの仕上がりの美を撮って、月鉾に向かうことにしました。

鶏鉾は室町通で北向きを正面にして鉾建てされます。砲身のような角度を持ったテコが北方向に延びています。

なわがらみの技法は同じようですが、 鶏鉾の側面の仕上がりはこれまた、長刀鉾や函谷鉾鉾とも微妙に異なっています。 筋違いの間で縦方向に結わえた縄を束ねる数が、長刀鉾の7つに対し、函谷鉾と同じ5つなのですが、中貫と筋違いを結わえるやり方が三者三様で微妙に違います。それぞれの伝統・流儀が継承されているのでしょう。

この姿は宵山をそぞろ歩きし、山鉾巡行を眺める段階では、見ることができません。懸装品で華やかに装飾された鉾の美に対して、ちょっとマニアックですが、それを支える隠された美ということになります。

胴組の四隅の柱と貫、筋違いを結わえつけるなわがらみの仕上がりが場所により様々な違いを生み出しているところもおもしろいです。

真木を鉾頭から見下ろしていくと

鉾頭にはシンボル飾り が付けられ、 黒塗の木製小屋根 、かなり離れた位置に 天王人形 が結わえられています。

天王人形からかなり離れた位置に、 竹籠製の船形が浅葱麻布で周囲を包まれてい

この画像は真木を背後から撮っています。手許の本によれば、前方では、舟形の両舷に竹筒がかけられ、これに二羽の雄鶏の像が挿して立ててあると言います。この船が 天王台 に相当するようです。

榊にはたくさんの小しでが付けられています。

真木とそれを支持する4本の柱が続きます。全体の形式は各鉾でほぼ共通です。

(お) 束で結わえられ房のように仕上げられています。

手許の本によれば「円板は太陽、紺の苧は黒雲」を表すという説明と、円板は鶏卵を意味し、「神代のはじめ天地渾沌たること鶏子の如し」という『日本書紀』の開闢伝説によるという説明がされているようです。

真木に結わえ付けられた 天王様は老人の姿をした木彫像で、住吉明神だそうです 。

透明の袋で覆われています。雨除けでしょうか。

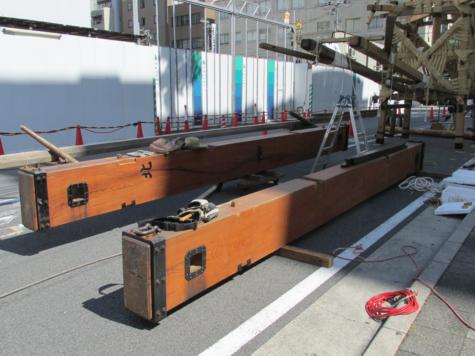

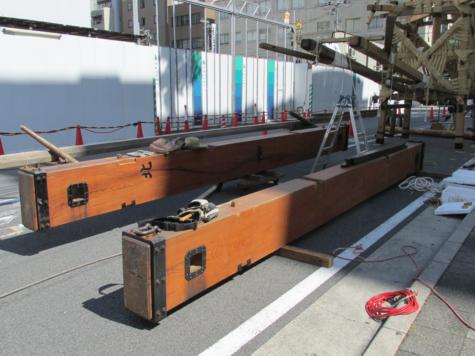

石持の大きな部材が作業待ちになっています。

傍に、こんな飾り金具が置かれています。

横に倒した胴組に真木を取り付けた後、胴組を引き起こすために、引っ張る道具として使われたウインチなのでしょう。室町通に杭の固定穴が鉾建て用に穿たれているのです。そばに鉄蓋が置かれています。普段は、蓋された穴の存在すらほとんどの人は意識もしていないでしょう。私もその一人でした。今年、初めて意識したささやかな発見です。

時刻は、14:46頃でした。

この鶏鉾、2016年に入手した「宵山・巡行ガイド2016」には、「中国・尭の時代、天下がよく治まって太平が続き、訴訟用の太鼓に用がなくなり鶏が巣を作ったという居士を題材にした鉾」と説明されています。つまり、中国古代の「諫鼓 (かんこ) 」の伝説を命名起源にする説明です。手許の本には、この命名起源説を最初に記しながら、「又天の岩戸における永世の長鳴鳥にちなむとも称せられている」という説も紹介しています。

鉾頭の形象の持つ意味合い、天王様が住吉明神ということを合わせると、この鉾にも色々な思いが複合されているようです。

この辺りで、鶏鉾の状況見物を終えて、四条通の月鉾に立ち寄ってみることにしました。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

補遺

鶏鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

祇園祭 -鶏鉾の名宝- :「京都文化博物館」

過去の総合展示の案内ページですが、説明と掲載画像が参考になります。

諌鼓を打て :「CRYSTALBEAR's HOME PAGE」

諌鼓鶏 :「富士宮囃子と秋祭り」

諫鼓鳥 泉町 :「とちぎの人形山車」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

。

一つは函谷鉾頬から見て、四条通の南西方向の向かい側に位置する 「月鉾」 、函谷鉾から少し西になる南北の室町通を北に入ると 「菊水鉾」 、交差点を渡って室町通を少し下がれば、池坊短期大学の学舎の前に位置する 「鶏鉾」 です。そこで、 「鶏鉾」の様子を眺めに行きました。

14:38頃です。鉾の引き起こしが終わり、小休止のひとときなのか、胴組の周囲は閑散としていました。そこで鶏鉾の胴組のなわがらみの仕上がりの美を撮って、月鉾に向かうことにしました。

鶏鉾は室町通で北向きを正面にして鉾建てされます。砲身のような角度を持ったテコが北方向に延びています。

なわがらみの技法は同じようですが、 鶏鉾の側面の仕上がりはこれまた、長刀鉾や函谷鉾鉾とも微妙に異なっています。 筋違いの間で縦方向に結わえた縄を束ねる数が、長刀鉾の7つに対し、函谷鉾と同じ5つなのですが、中貫と筋違いを結わえるやり方が三者三様で微妙に違います。それぞれの伝統・流儀が継承されているのでしょう。

この姿は宵山をそぞろ歩きし、山鉾巡行を眺める段階では、見ることができません。懸装品で華やかに装飾された鉾の美に対して、ちょっとマニアックですが、それを支える隠された美ということになります。

胴組の四隅の柱と貫、筋違いを結わえつけるなわがらみの仕上がりが場所により様々な違いを生み出しているところもおもしろいです。

真木を鉾頭から見下ろしていくと

鉾頭にはシンボル飾り が付けられ、 黒塗の木製小屋根 、かなり離れた位置に 天王人形 が結わえられています。

天王人形からかなり離れた位置に、 竹籠製の船形が浅葱麻布で周囲を包まれてい

この画像は真木を背後から撮っています。手許の本によれば、前方では、舟形の両舷に竹筒がかけられ、これに二羽の雄鶏の像が挿して立ててあると言います。この船が 天王台 に相当するようです。

榊にはたくさんの小しでが付けられています。

真木とそれを支持する4本の柱が続きます。全体の形式は各鉾でほぼ共通です。

(お) 束で結わえられ房のように仕上げられています。

手許の本によれば「円板は太陽、紺の苧は黒雲」を表すという説明と、円板は鶏卵を意味し、「神代のはじめ天地渾沌たること鶏子の如し」という『日本書紀』の開闢伝説によるという説明がされているようです。

真木に結わえ付けられた 天王様は老人の姿をした木彫像で、住吉明神だそうです 。

透明の袋で覆われています。雨除けでしょうか。

石持の大きな部材が作業待ちになっています。

傍に、こんな飾り金具が置かれています。

横に倒した胴組に真木を取り付けた後、胴組を引き起こすために、引っ張る道具として使われたウインチなのでしょう。室町通に杭の固定穴が鉾建て用に穿たれているのです。そばに鉄蓋が置かれています。普段は、蓋された穴の存在すらほとんどの人は意識もしていないでしょう。私もその一人でした。今年、初めて意識したささやかな発見です。

時刻は、14:46頃でした。

この鶏鉾、2016年に入手した「宵山・巡行ガイド2016」には、「中国・尭の時代、天下がよく治まって太平が続き、訴訟用の太鼓に用がなくなり鶏が巣を作ったという居士を題材にした鉾」と説明されています。つまり、中国古代の「諫鼓 (かんこ) 」の伝説を命名起源にする説明です。手許の本には、この命名起源説を最初に記しながら、「又天の岩戸における永世の長鳴鳥にちなむとも称せられている」という説も紹介しています。

鉾頭の形象の持つ意味合い、天王様が住吉明神ということを合わせると、この鉾にも色々な思いが複合されているようです。

この辺りで、鶏鉾の状況見物を終えて、四条通の月鉾に立ち寄ってみることにしました。

つづく

参照資料

『祇園祭再見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

補遺

鶏鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

祇園祭 -鶏鉾の名宝- :「京都文化博物館」

過去の総合展示の案内ページですが、説明と掲載画像が参考になります。

諌鼓を打て :「CRYSTALBEAR's HOME PAGE」

諌鼓鶏 :「富士宮囃子と秋祭り」

諫鼓鳥 泉町 :「とちぎの人形山車」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -1 長刀鉾の鉾建て (1) 胴組の初日 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -2 神輿洗式 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -3 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-1 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -4 長刀鉾の鉾建て (2) 胴組2日目-2 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -5 函谷鉾の鉾建て へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -7 月鉾の鉾建て 点描:美と工程 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -8 菊水鉾の鉾建て 点描:引き起こし へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 -9 鉾の裏方の美:隠れる「なわがらみ」技法 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.