PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(11)Interior

(35)Travel

(91)Travel(ベトナム)

(41)Travel(フランス)

(65)Travel(ハワイ・NY)

(36)Travel(タイ)

(82)Travel (イタリア&シチリア)

(47)Travel(チェコ)

(11)Travel (インドネシア、バリ)

(18)Travel(日本)

(38)Travel(日本、九州)

(39)Travel(日本、中国地方)

(30)Gourmet (Asian)

(10)Gourmet (Japanese)

(11)Gourmet (European)

(23)Gourmet (Sweets)

(71)Gourmet (Curry)

(18)Gourmet (Others)

(7)Gourmet(荻窪)

(13)Gourmet & Shop (西荻窪)

(8)Gourmet(阿佐ヶ谷)

(3)Gourmet & Shop (吉祥寺)

(6)Recipe

(6)Essay

(137)Movie

(158)Movie(フランソワ・トリュフォー)

(3)Movie(ジャン・ピエール・メルヴィル)

(3)Movie (アンドレ・ユヌベル)

(4)Movie(フェデリコ・フェリーニ)

(10)Movie(エットレ・スコラ)

(1)Movie(ドミニク・サンダ)

(3)Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)

(1)Movie(ルキーノ・ヴィスコンティ)

(4)Movie(ジュード・ロウ)

(12)Art (ジャン・コクトー&ジャン・マレー)

(12)Art(オペラ・バレエ・ミュージカル関連)

(6)Figure Skating

(26)Figure Skating(2008-2009)

(90)Figure Skating(2009-2010)

(49)Figure Skating(2010-2011)

(71)Figure Skating(2011-2012)

(1)Figure Skating(2013-2014)

(21)販売書籍のご案内

(1)Figure Skating(2014-2015)

(28)Figure Skating(2015-2016)

(8)フィギュアスケート(2016-2017)

(4)Travel(日本、関東)

(7)フィギュアスケート(2017-2018)

(12)Figure Skating(2018-2019)

(6)Figure Skating(2020-2021)

(3)Figure Skating(2021-2022)

(10)猫

(5)Figure Skating (2023-

(4)手塚治虫

(53)購入履歴

【楽天ブックスならいつでも送料無料】最新!自動車エンジン技術がわかる本 [ 畑村耕一 ]

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい![古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい![古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

カテゴリ: Movie(ドミニク・サンダ)

『ルー・サロメ 善悪の彼岸』の時代背景は20世紀直前のヨーロッパ。ブルジョアジー(資本家)とプロレタリアート(労働者階級)の貧富の差が社会問題になっている。

赤い旗を立てて演説する人。戦争を仕掛けてますます富を蓄える資本家を糾弾している。

「…気がすむんだ」。

この部分、よりイタリア語に忠実に訳すと「裕福な者がますます裕福になる」と言っている。いつの時代、どの国でも、戦争で水ぶくれする資本家がいる一方、戦地に借り出されて悲惨な捨て駒になるのは、貧しい人々なのだ。

知識階級は、こうした社会矛盾を主義・思想で何とか解決しようとしていた。それが19世紀末のヨーロッパであり、ルーもこうしたリベラルな知識階級のサロンに出入りしている。

ニーチェもまた、彼自身の哲学によって人間的な生のありようを追究した。

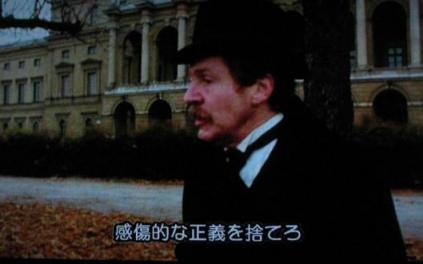

フリッツ(=ニーチェ)は映画の中で、赤旗を立てて演説する人に向かって叫ぶ。

「ヨーロッパはナショナリズムと現実主義という病に侵されている! 国家を破壊しろ……」

「感傷的な正義」と訳された言葉は、イタリア語で聞くとvostro sentimento、つまり「おまえたちの感傷」と言っているだけ。字幕の訳者はおそらく「国家を破壊しろ」にからめて、「そのためには感傷的な正義にかまけるな」と解釈したのだろう。だが、Mizumizuの耳には、この部分は単にragione(理性)に対立するものとしてのsentimento(感情)に流されるな、と言っているように聞えた。「国家を破壊しろ」というのも、いわゆるアナーキズムではなく、個人の内面において国家という枠にとらわれるな――ナショナリズムという病にかかるな――という主張ではないかと思う。

この部分のニーチェの主張のMizumizu流の解釈は、「国家を破壊しろ、感傷的な正義を捨てろ、そうすれば人間は生を取り戻せる」というやや難解な字幕とは違って、「国にとらわれるな、感情に流されるな、そうしてこそ人は本来の生き方ができる」というシンプルなものなのだが、多少の解釈の差は訳す人間が違えば生じてくることで、たいした問題ではない。重要なのは、後に超人の哲学者として思想史にその名を刻むことになるニーチェの叫びを、このとき周囲の人たちは、まったく聞かなかったということだ。

事実、生前のニーチェはその壮大な思想が理解されず孤独だった。映画では、このあと治安部隊によって追い払われる赤旗の演説者の姿が映し出される。演説を聞いていた人々も逃げてしまい、フリッツはむなしくその場に残される。

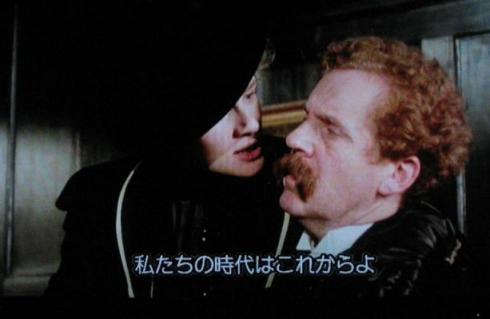

『ルー・サロメ 善悪の彼岸』では、ニーチェの精神が自壊したとき、パウルも心中のように破滅する。だが、ルーは破滅も自壊もしない。映画の最後で彼女は、自宅に戻ったフリッツに会いに来るのだ。

狂気のフリッツは、もはやルーを見ても何も反応しない。そんな彼の肩を抱き、まるで同志を鼓舞するかのようにルーは、

とささやく。

このあとフリッツの家族に見つかって追い出されたルーは、馬車で立ち去る。馬車の中には新しい恋人が彼女を待っている。

このルーの行動は非常に奇妙だ。ふつう女は、昔振った男が重い病にかかったからといって、見舞いに行ったりなぞしない。別れてしまえばそれっきり、それが女というものだ。帰りの馬車の中でルーはフリッツとの思い出にふけるのだが、それは、林の中で、まるで男の子同士が取っ組み合うように2人してふざける場面。ルーは楽しげに声を上げ、顔まで泥だらけになる。ルーが微笑みを浮かべながら回想するのは、フリッツとのこの「じゃれあい」なのだ。

だが、ルーは、フリッツがルーのオンナの部分を肉体的に求めてくると、嫌がって逃げていた。あるいは、多少応じながらも、軽蔑したような表情を浮かべていたのだ。フリッツとの議論なら、何日でも応じるルーだが、自分をオンナとして見るフリッツはうとましいのだ。

このルーのセクシャリティを読み解くのに、打ってつけの小説がある。ジャン・コクトーの『白書』。コクトーは公式には性倒錯者をテーマにした作品は一切発表していないが、匿名で出版したこの小説は倒錯者のオンパレードだ。死んだパウルはルーに、「自分は女になりたかった」と告白するが、コクトーもジャン・マレーへ捧げた秘密の詩の中で、「ヘリオガバルになりたい」と書いている。ヘリオガバルはいうまでもなく、男性奴隷の妻としてふるまったローマ皇帝のこと。

そして『白書』の主人公は、「ずっと昔から男性が好きだった」と自覚している男性の「私」。だが、「私」が惹きつけられてしまう女性もいる。そうした女性を「私」は「男色家の女」と奇妙な呼び方をしている。具体的にそれはジャンヌという名の、見た目は美しい女性だったが、結局のところ彼女の内面は男であり、その男の部分を「私」は愛したのだ。ジャンヌが女性とも関係をもっていたことで、「私」はそれに気づくのだが、要は肉体的には女性で、外見上も特に男性の真似をするわけでもないのだが、内面は男性であり、かつ恋愛対象としても男性(ただし、多分に女性的な部分をもった男性)を選ぶ――それが「男色家の女」であり、世の中にはそうした女がいるというのだ。

ルーはまさにこのタイプ。ルーの自由な生き方は、従来は彼女の主義・思想からもたらされたものだとされてきた。だが、男と女は主義や思想で引き合うわけではない。

ルーはカールとも関係をもつが、その理由について、「獣のマネをするカールがおもしろいから」などとおよそ女とは思えない台詞を吐く。ルーにとってはカールとの関係は好奇心を満たすためのゲームにすぎないし、彼と結婚する気など毛頭なかった。ルーにとって結婚は束縛に他ならない。ルーは束縛を恐れている。犬の脚をきつく拘束して自由を奪うと、雄犬はたけり立ち、自由になろうと時には自分自身さえ傷つけるほど暴れるという。雌犬のほうは同じ状態にしても、しばらくすると諦めておとなしくなる。オスはメスよりも束縛に耐性がないのだ。

男のように束縛を嫌っていたルーだが、カールが自殺未遂をすると、一転して「男らしく」責任をとって愛のない結婚に同意するのだ。

こうした特異なキャラクターを演じるのに、ドミニク・サンダほどふさわしい女優はいない。サンダは非常に美しい女性だが、その整いすぎた顔はどこか中性的だ。彼女はいわば「ドレスを着たオスカルさま」であり、コケティッシュなマリリン・モンローやブリジット・バルドーとは違うのだ。

正気を失ったフリッツの前に立ち、話しかけるルーの姿勢は、まったく女性らしくない。いかにもラフで男性的だ。そして、彼女が馬車の中に待たせている新しい恋人は、

どこか女性的な雰囲気を漂わせている。ルー・サロメの実際の恋人だった詩人のリルケのイメージかもしれない。

ポニーキャニオン ルー・サロメ-善悪の彼岸 ノーカット版-

こんなパッケージで売っている。

「ノーカット版」というコピーといい、これじゃまるでふつうのソフト・ポルノみたいだ。おまけにあの美しいドミニク・サンダがまったく美しくない。

これを見て「買いたくなる人」は、この作品全編に漂う倒錯した雰囲気に期待を裏切られたと感じるはずだ。主演女優のドミニク・サンダのヌードより、オトコのハダカのほうが多いのだから。逆に、こうしたテーマに理解のある人は、こんなパッケージじゃ見たいとは思わないだろう。たとえば男性でパウルの心情が「わかる」人は、福島次郎のようなタイプなのだ。そうした人は、このパッケージでまず引いてしまうだろう。

要するに、宣伝方法がまったく間違っているということ。イチゴのパッケージで中身が強烈なゴルゴンゾーラ・ピカンテ……ぐらいの齟齬がある。イチゴと思って買ってゴルゴンゾーラを食べさせられて、気に入る人も中にはいるかもしれないが、それはごく少数だろう。ゴルゴンゾーラはゴルゴンゾーラを好む人に売るべきなのだ。

赤い旗を立てて演説する人。戦争を仕掛けてますます富を蓄える資本家を糾弾している。

「…気がすむんだ」。

この部分、よりイタリア語に忠実に訳すと「裕福な者がますます裕福になる」と言っている。いつの時代、どの国でも、戦争で水ぶくれする資本家がいる一方、戦地に借り出されて悲惨な捨て駒になるのは、貧しい人々なのだ。

知識階級は、こうした社会矛盾を主義・思想で何とか解決しようとしていた。それが19世紀末のヨーロッパであり、ルーもこうしたリベラルな知識階級のサロンに出入りしている。

ニーチェもまた、彼自身の哲学によって人間的な生のありようを追究した。

フリッツ(=ニーチェ)は映画の中で、赤旗を立てて演説する人に向かって叫ぶ。

「ヨーロッパはナショナリズムと現実主義という病に侵されている! 国家を破壊しろ……」

「感傷的な正義」と訳された言葉は、イタリア語で聞くとvostro sentimento、つまり「おまえたちの感傷」と言っているだけ。字幕の訳者はおそらく「国家を破壊しろ」にからめて、「そのためには感傷的な正義にかまけるな」と解釈したのだろう。だが、Mizumizuの耳には、この部分は単にragione(理性)に対立するものとしてのsentimento(感情)に流されるな、と言っているように聞えた。「国家を破壊しろ」というのも、いわゆるアナーキズムではなく、個人の内面において国家という枠にとらわれるな――ナショナリズムという病にかかるな――という主張ではないかと思う。

この部分のニーチェの主張のMizumizu流の解釈は、「国家を破壊しろ、感傷的な正義を捨てろ、そうすれば人間は生を取り戻せる」というやや難解な字幕とは違って、「国にとらわれるな、感情に流されるな、そうしてこそ人は本来の生き方ができる」というシンプルなものなのだが、多少の解釈の差は訳す人間が違えば生じてくることで、たいした問題ではない。重要なのは、後に超人の哲学者として思想史にその名を刻むことになるニーチェの叫びを、このとき周囲の人たちは、まったく聞かなかったということだ。

事実、生前のニーチェはその壮大な思想が理解されず孤独だった。映画では、このあと治安部隊によって追い払われる赤旗の演説者の姿が映し出される。演説を聞いていた人々も逃げてしまい、フリッツはむなしくその場に残される。

『ルー・サロメ 善悪の彼岸』では、ニーチェの精神が自壊したとき、パウルも心中のように破滅する。だが、ルーは破滅も自壊もしない。映画の最後で彼女は、自宅に戻ったフリッツに会いに来るのだ。

狂気のフリッツは、もはやルーを見ても何も反応しない。そんな彼の肩を抱き、まるで同志を鼓舞するかのようにルーは、

とささやく。

このあとフリッツの家族に見つかって追い出されたルーは、馬車で立ち去る。馬車の中には新しい恋人が彼女を待っている。

このルーの行動は非常に奇妙だ。ふつう女は、昔振った男が重い病にかかったからといって、見舞いに行ったりなぞしない。別れてしまえばそれっきり、それが女というものだ。帰りの馬車の中でルーはフリッツとの思い出にふけるのだが、それは、林の中で、まるで男の子同士が取っ組み合うように2人してふざける場面。ルーは楽しげに声を上げ、顔まで泥だらけになる。ルーが微笑みを浮かべながら回想するのは、フリッツとのこの「じゃれあい」なのだ。

だが、ルーは、フリッツがルーのオンナの部分を肉体的に求めてくると、嫌がって逃げていた。あるいは、多少応じながらも、軽蔑したような表情を浮かべていたのだ。フリッツとの議論なら、何日でも応じるルーだが、自分をオンナとして見るフリッツはうとましいのだ。

このルーのセクシャリティを読み解くのに、打ってつけの小説がある。ジャン・コクトーの『白書』。コクトーは公式には性倒錯者をテーマにした作品は一切発表していないが、匿名で出版したこの小説は倒錯者のオンパレードだ。死んだパウルはルーに、「自分は女になりたかった」と告白するが、コクトーもジャン・マレーへ捧げた秘密の詩の中で、「ヘリオガバルになりたい」と書いている。ヘリオガバルはいうまでもなく、男性奴隷の妻としてふるまったローマ皇帝のこと。

そして『白書』の主人公は、「ずっと昔から男性が好きだった」と自覚している男性の「私」。だが、「私」が惹きつけられてしまう女性もいる。そうした女性を「私」は「男色家の女」と奇妙な呼び方をしている。具体的にそれはジャンヌという名の、見た目は美しい女性だったが、結局のところ彼女の内面は男であり、その男の部分を「私」は愛したのだ。ジャンヌが女性とも関係をもっていたことで、「私」はそれに気づくのだが、要は肉体的には女性で、外見上も特に男性の真似をするわけでもないのだが、内面は男性であり、かつ恋愛対象としても男性(ただし、多分に女性的な部分をもった男性)を選ぶ――それが「男色家の女」であり、世の中にはそうした女がいるというのだ。

ルーはまさにこのタイプ。ルーの自由な生き方は、従来は彼女の主義・思想からもたらされたものだとされてきた。だが、男と女は主義や思想で引き合うわけではない。

ルーはカールとも関係をもつが、その理由について、「獣のマネをするカールがおもしろいから」などとおよそ女とは思えない台詞を吐く。ルーにとってはカールとの関係は好奇心を満たすためのゲームにすぎないし、彼と結婚する気など毛頭なかった。ルーにとって結婚は束縛に他ならない。ルーは束縛を恐れている。犬の脚をきつく拘束して自由を奪うと、雄犬はたけり立ち、自由になろうと時には自分自身さえ傷つけるほど暴れるという。雌犬のほうは同じ状態にしても、しばらくすると諦めておとなしくなる。オスはメスよりも束縛に耐性がないのだ。

男のように束縛を嫌っていたルーだが、カールが自殺未遂をすると、一転して「男らしく」責任をとって愛のない結婚に同意するのだ。

こうした特異なキャラクターを演じるのに、ドミニク・サンダほどふさわしい女優はいない。サンダは非常に美しい女性だが、その整いすぎた顔はどこか中性的だ。彼女はいわば「ドレスを着たオスカルさま」であり、コケティッシュなマリリン・モンローやブリジット・バルドーとは違うのだ。

正気を失ったフリッツの前に立ち、話しかけるルーの姿勢は、まったく女性らしくない。いかにもラフで男性的だ。そして、彼女が馬車の中に待たせている新しい恋人は、

どこか女性的な雰囲気を漂わせている。ルー・サロメの実際の恋人だった詩人のリルケのイメージかもしれない。

ポニーキャニオン ルー・サロメ-善悪の彼岸 ノーカット版-

こんなパッケージで売っている。

「ノーカット版」というコピーといい、これじゃまるでふつうのソフト・ポルノみたいだ。おまけにあの美しいドミニク・サンダがまったく美しくない。

これを見て「買いたくなる人」は、この作品全編に漂う倒錯した雰囲気に期待を裏切られたと感じるはずだ。主演女優のドミニク・サンダのヌードより、オトコのハダカのほうが多いのだから。逆に、こうしたテーマに理解のある人は、こんなパッケージじゃ見たいとは思わないだろう。たとえば男性でパウルの心情が「わかる」人は、福島次郎のようなタイプなのだ。そうした人は、このパッケージでまず引いてしまうだろう。

要するに、宣伝方法がまったく間違っているということ。イチゴのパッケージで中身が強烈なゴルゴンゾーラ・ピカンテ……ぐらいの齟齬がある。イチゴと思って買ってゴルゴンゾーラを食べさせられて、気に入る人も中にはいるかもしれないが、それはごく少数だろう。ゴルゴンゾーラはゴルゴンゾーラを好む人に売るべきなのだ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2008.10.22 16:03:40

[Movie(ドミニク・サンダ)] カテゴリの最新記事

-

『ルー・サロメ 善悪の彼岸』――エリザベ… 2008.10.20

-

パウル・レーと三島由紀夫――仮説としての… 2008.10.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.