PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(652)世界、国際比較(国際統計etc.)

(224)生活全般

(125)基本事情(各国)

(114)アジア州

(247)ヨーロッパ州

(274)北米地区

(182)中南米地区

(112)オセアニア州

(95)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(182)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 宇宙の不思議・開発etc.

★

< 第九の惑星:WIKIPEDIA >

呆け頭が、結論から言うと・・・

第九の謎の惑星を期待して見ていたのであるが、

案の定、「謎」であることが解り、

謎のままになってしまった。

しかし、謎は土星探査機カッシーニによる土星の輪の歪みと、

6個の準惑星の軌道面から解明される可能性が生まれた。

スバル望遠鏡が狙う役割になっている。

その発見によって太陽系誕生の謎も解明されるかも知れない。

呆けの小生の疑問も解明されるかも知れない。

解明されても幸福が来るよりも恐怖がくるかも知れない。

しかし、知っておく方が知らないでいるよりもましである。

★

・

★

2016年1月の天文学者のマイク・ブラウン教授の声明:

「地球の質量の10倍もある謎の惑星Xが存在する」という

一大ニュースが世界を駆けめぐった。

古来から、我々人類が肉眼で見える、大きな星は日(太陽)、

月、火(星)、水(星)、木(星)、金(星)、土(星)

の7つであった。

天文学では天動説(地球中心)から地動説(太陽中心)に変わった。

これにより、太陽系惑星の定義が生まれ、太陽を公転する惑星は

月は地球の衛星に格下げされた。

1781年に7番目の惑星が発見されて天王星(Uranus)と命名された。

1846年に8番目の惑星が発見されて海王星(Neptune)と命名された。

< Wikipediaから:太陽系惑星比較 地球=1 >

1930年に9番目の惑星が発見されて冥王星(Pluto)と命名された。

冥王星の軌道は今までの惑星軌道平面とは異なる楕円形であった。

米国マサチューセッツ工科大学のブラウン教授が

パロマー天文台の広角のサミュエル・オシン望遠鏡で

冥王星とおなじような場所で小さな天体を発見、このことを契機に

次々と同じような天体が発見された。

冥王星の発見された場所近くには小さな天体が集まっている

「エッジワース・カイパーベルト」があることがわかった。

新惑星の候補としてクワオアー(Quaoar=公転周期288年、質量は冥王星の半分)、

セドナ(Sedna=公転周期11,000年、質量は冥王星の3/4)、

エリス(Eris=公転周期557年、質量は冥王星より5%だけ大きい。

明るさは18.8等星>冥王星は14等星だが同距離では19.7等星)

が発見された。

エリスが第十番目の惑星か?

★

エリス発見を契機として惑星の定義が問題となった。

冥王星は意外に、月よりも小さいことが判り、

軌道平面が他の太陽系惑星と異なっており、

軌道も楕円形をもっていたからである。

★

発見者である米国側からも、「惑星」ではなく「ドールフプラネット」

(Dwarf Planet)の概念が構築された。

今までの「惑星概念」は

1.古典的惑星(Classical Planet)と

2.このドールフプラネットで

包含される。

1.古典的惑星は水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星であり、

2. ドールフプラネットは、冥王星、エリスのほか

ケレス(Ceres:直径950km・・・火星~木星間)、

カロン(Charon:直径1,200km・・・冥王星の衛星)

が加わり、4つとなり、惑星は合計12となる。

しかし、このIAU=International Astronomical Union

(国際天文学連合)の定義の原案は不評であり、

太陽系の惑星とは

「十分な大きさがあり、周囲に同じような天体がないこと」と変更された。

8惑星のみが惑星として残り、他の惑星は消え去ってしまった。

日本では「準惑星」としてドールフプラネットの4つを扱うこととなった。

カロンは冥王星の衛星とされ、かわりにブラウン教授の発見したマケマケ、ハウメアが

加わり準惑星は5個となった。

★

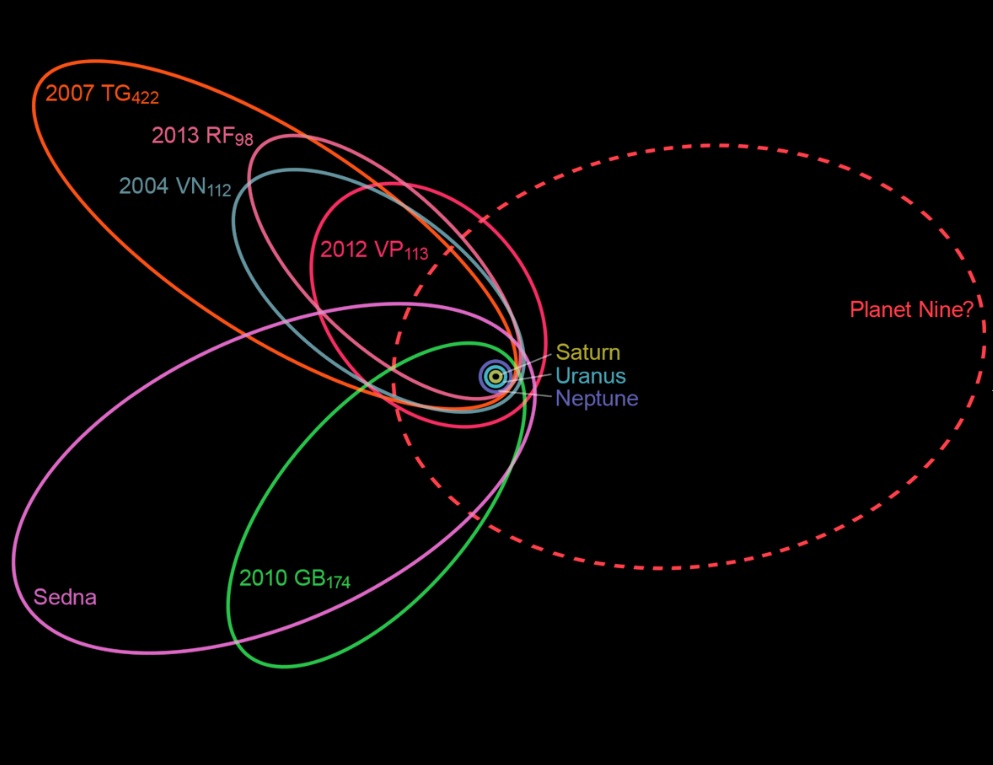

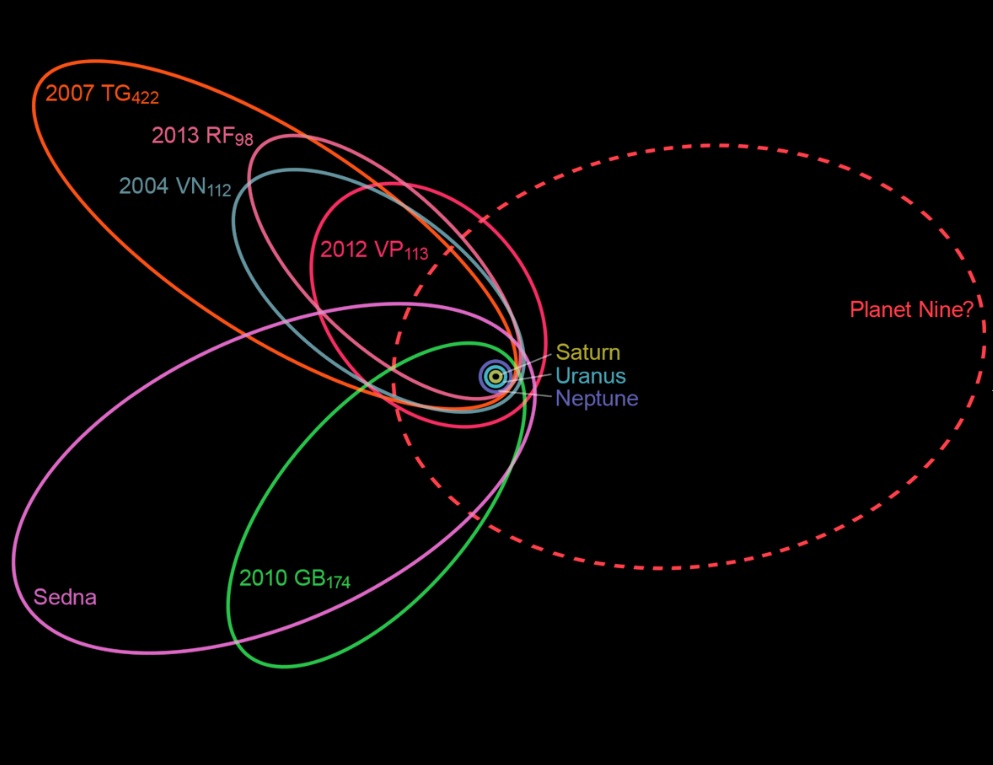

その後発見されたものを含む6つの準惑星の軌道を調べると楕円形をしており、

太陽を挟んで反対側に引っ張られている姿をしていることに気付いた。

ハイパーベルトの小天体が力を合わせても不足している質量が

存在する空間があり、6つの準惑星の反対側に「地球の質量の10倍」で

楕円軌道(公転期間1~2万年)を描く惑星が存在する

というコンピューター計算結果である。

2016年1月、プラネット9の計算上の出現である。

(冒頭にある図示を参照してください。)

<WIKIPEDIAより: 惑星X VS 6個の太陽系外縁天体>

p=公転周期

a=軌道長半径

q=近点・遠点

e=軌道離心率

ω=近点引数

★

土星に派遣されている探査機カッシーニを使って、惑星Xが、土星の輪に引力を

及ぼしていることが判った。

そのプラネット9は太陽系で生まれたのか、他の恒星か太陽系に取り込まれたのか

其れも判らない。

1.その存在を電波望遠鏡で探す方法:マイナス10℃に合わせた電波望遠鏡で探す。

2. 土星探査機カッシーニの情報を合わせて探す方法:南半球の空にすこしかかる場所

→くじら座の周辺に存在しそう。

///

スバル望遠鏡でこの方向を探せば見つかる可能性がでてきたのである。

★

冥王星の近くの準惑星を次々と発見し、

理論的に謎の惑星Xを推論したブラウン博士達は

自分でも探す代わりに、スバル望遠鏡による発見にも期待を寄せている。

★

呆け頭のまとめであり、スッキリしないがレジメとしてみて貰いたい。

もちろんNHKオンデマンドで詳しくご覧下さい。

★

< 第九の惑星:WIKIPEDIA >

呆け頭が、結論から言うと・・・

第九の謎の惑星を期待して見ていたのであるが、

案の定、「謎」であることが解り、

謎のままになってしまった。

しかし、謎は土星探査機カッシーニによる土星の輪の歪みと、

6個の準惑星の軌道面から解明される可能性が生まれた。

スバル望遠鏡が狙う役割になっている。

その発見によって太陽系誕生の謎も解明されるかも知れない。

呆けの小生の疑問も解明されるかも知れない。

解明されても幸福が来るよりも恐怖がくるかも知れない。

しかし、知っておく方が知らないでいるよりもましである。

★

・

★

2016年1月の天文学者のマイク・ブラウン教授の声明:

「地球の質量の10倍もある謎の惑星Xが存在する」という

一大ニュースが世界を駆けめぐった。

古来から、我々人類が肉眼で見える、大きな星は日(太陽)、

月、火(星)、水(星)、木(星)、金(星)、土(星)

の7つであった。

天文学では天動説(地球中心)から地動説(太陽中心)に変わった。

これにより、太陽系惑星の定義が生まれ、太陽を公転する惑星は

月は地球の衛星に格下げされた。

1781年に7番目の惑星が発見されて天王星(Uranus)と命名された。

1846年に8番目の惑星が発見されて海王星(Neptune)と命名された。

< Wikipediaから:太陽系惑星比較 地球=1 >

1930年に9番目の惑星が発見されて冥王星(Pluto)と命名された。

冥王星の軌道は今までの惑星軌道平面とは異なる楕円形であった。

米国マサチューセッツ工科大学のブラウン教授が

パロマー天文台の広角のサミュエル・オシン望遠鏡で

冥王星とおなじような場所で小さな天体を発見、このことを契機に

次々と同じような天体が発見された。

冥王星の発見された場所近くには小さな天体が集まっている

「エッジワース・カイパーベルト」があることがわかった。

新惑星の候補としてクワオアー(Quaoar=公転周期288年、質量は冥王星の半分)、

セドナ(Sedna=公転周期11,000年、質量は冥王星の3/4)、

エリス(Eris=公転周期557年、質量は冥王星より5%だけ大きい。

明るさは18.8等星>冥王星は14等星だが同距離では19.7等星)

が発見された。

エリスが第十番目の惑星か?

★

エリス発見を契機として惑星の定義が問題となった。

冥王星は意外に、月よりも小さいことが判り、

軌道平面が他の太陽系惑星と異なっており、

軌道も楕円形をもっていたからである。

★

発見者である米国側からも、「惑星」ではなく「ドールフプラネット」

(Dwarf Planet)の概念が構築された。

今までの「惑星概念」は

1.古典的惑星(Classical Planet)と

2.このドールフプラネットで

包含される。

1.古典的惑星は水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星であり、

2. ドールフプラネットは、冥王星、エリスのほか

ケレス(Ceres:直径950km・・・火星~木星間)、

カロン(Charon:直径1,200km・・・冥王星の衛星)

が加わり、4つとなり、惑星は合計12となる。

しかし、このIAU=International Astronomical Union

(国際天文学連合)の定義の原案は不評であり、

太陽系の惑星とは

「十分な大きさがあり、周囲に同じような天体がないこと」と変更された。

8惑星のみが惑星として残り、他の惑星は消え去ってしまった。

日本では「準惑星」としてドールフプラネットの4つを扱うこととなった。

カロンは冥王星の衛星とされ、かわりにブラウン教授の発見したマケマケ、ハウメアが

加わり準惑星は5個となった。

★

その後発見されたものを含む6つの準惑星の軌道を調べると楕円形をしており、

太陽を挟んで反対側に引っ張られている姿をしていることに気付いた。

ハイパーベルトの小天体が力を合わせても不足している質量が

存在する空間があり、6つの準惑星の反対側に「地球の質量の10倍」で

楕円軌道(公転期間1~2万年)を描く惑星が存在する

というコンピューター計算結果である。

2016年1月、プラネット9の計算上の出現である。

(冒頭にある図示を参照してください。)

<WIKIPEDIAより: 惑星X VS 6個の太陽系外縁天体>

p=公転周期

a=軌道長半径

q=近点・遠点

e=軌道離心率

ω=近点引数

★

土星に派遣されている探査機カッシーニを使って、惑星Xが、土星の輪に引力を

及ぼしていることが判った。

そのプラネット9は太陽系で生まれたのか、他の恒星か太陽系に取り込まれたのか

其れも判らない。

1.その存在を電波望遠鏡で探す方法:マイナス10℃に合わせた電波望遠鏡で探す。

2. 土星探査機カッシーニの情報を合わせて探す方法:南半球の空にすこしかかる場所

→くじら座の周辺に存在しそう。

///

スバル望遠鏡でこの方向を探せば見つかる可能性がでてきたのである。

★

冥王星の近くの準惑星を次々と発見し、

理論的に謎の惑星Xを推論したブラウン博士達は

自分でも探す代わりに、スバル望遠鏡による発見にも期待を寄せている。

★

呆け頭のまとめであり、スッキリしないがレジメとしてみて貰いたい。

もちろんNHKオンデマンドで詳しくご覧下さい。

★

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[宇宙の不思議・開発etc.] カテゴリの最新記事

-

チバニアンの再考 と 「日本の歴史」の… Mar 31, 2021

-

自由が丘氏の特別寄稿:1623年以来の… Dec 22, 2020 コメント(1)

-

休み中の号外:「はやぶさ2」からの宇宙… Dec 6, 2020

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.