2012年11月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

プロ野球なんぞ、見るもんか!

■あれれ、そうタイトルを書いたが、えらく挑発的だ。書いてしまった自分が一番驚いてしまった。ボクはブログを書く時、いつも最初にタイトルを記す。今日書くのはこのテーマだと覚悟を決めて書く。ただその覚悟のほどはいつも危ういものだから、悲しいかな、書いている途中に本文がタイトルから脱線することが常。ゆえに後から読み返してみて、唖然茫然とする日々の繰り返し。自己嫌悪に陥る毎日なんだ。その反省に立ち、今日はタイトルどおりに書くぞ~、とあらためて覚悟を決めた。■タイトルどおり、ボクはここ数年、まともにプロ野球を見たことがない(ナマ観戦、テレビ観戦を含めて)。こうやって、いつも野球ブログを書いているのに、だ。理由は3つある。(1)大好きだった近鉄バファローズが消滅したこと。(2)近鉄バファローズが演じた「江夏の21球」 「10・19」が歴史上最高の試合であって、それ以上のものは今後絶対に生まれないだろうとボクは信じていること。だったら負け試合を作らないアマチュア野球の真剣さに、ボクの興味が趣く。(3)上記(1)(2)とレベルが違うけれど、ストッキングを履かないプロ野球選手を見るたびにゲンナリしてしまうこと。野球というスポーツはストッキングを履くのが常識なんだ。高校・大学時代はビシッとストッキングを伸ばして履いていた選手たちが、なぜプロに行った途端に履かなくなるのか不思議。オッサンの戯言と言われようが、その点だけは譲れないのだ。■極論暴論なんだけど、ボクは日本国内からプロ野球がなくなったっていいと、実は思っている。ボクの生活に何ら影響はないし、また澤村拓一をポカリとやった阿部慎之介がなぜ称賛されるのか、その感覚をボクには理解できない。プロ野球を取り巻く環境が、立ち位置の中途半端なマスコミを含めて狂っているのだ。こんな団体(NPB)は、行く行くは・・・。あえてプロ野球への興味を言うのであれば、それは将来のプロ野球選手を夢見て日々頑張るアマチュア選手の、その受け皿として機能してほしいと願うぐらいのことだ。■ただタイトルに「プロ野球なんぞ見るもんか」と書いたものの、ボクは昔のプロ野球には大いに興味がある。 一昨日、ボクは知人に連れられて、東京・御徒町のレストランに行った。店に入って間もなく、その知人がボクの耳元で囁いた。「厨房で料理を作っているマスターがいるよね。あの人、だれか知ってる?」「え?」「尾崎行雄さんだよ、東映フライヤーズの」「えぇ~~~」(次回に続く) 今日も1クリックお願いします

2012.11.30

コメント(2)

-

いやはや、日本ハムのフロントはすごい!~川越東高・阿井英二郎監督をヘッドコーチに

■埼玉・川越東高の阿井英二郎監督が、日本ハムのヘッドコーチに就任する(2014年1月~)。阿井さんは群馬・東京農大二高時代に4番・エースとして甲子園出場を果たし、1982年のドラフトを経てヤクルトに入団。主に中継ぎ投手として活躍したが、登板過多で肩の故障に悩まされ、1992年現役を引退した(通算成績17勝17敗、防御率4.79)。その後、会社勤務しながら日本大・文理学部に通い、教員免許を取得。茨城・つくば秀英で2年の教員生活を経て同校野球部監督、そして2005年、川越東高野球部監督に就任した。阿井さんの就任後、川越東高の躍進ぶりは著しい。埼玉県大会での上位進出も珍しくない。その実力は埼玉の「4強」(浦和学院高、花咲徳栄高、聖望学園高、春日部共栄高)に迫る勢い。先日の秋季大会も準決勝進出を果たすなど、埼玉高校野球ファンなら誰でも知っている注目株なのだ。ちなみに、現・早稲田大の高梨雄平(2年)も教え子のひとり。■川越東を強豪に導いた阿井さんがプロ球団のヘッドコーチになるというニュースを見たとき、たくさんの疑問やら妄想やらがボクの頭の中で錯綜した。後ほど整理する必要はありそうだけど、まずはそれらのことを以下に列記したい。(1)プロ・アマの冷戦はすでに雪解けが始まっている、とはいうものの、プロ選手のアマ指導者復帰へのハードルはまだ高い。阿井さんの例にもあるとおり、2年間の教員経験が必要だった。なのにアマの指導者がプロの指導者になるのは、こんなに簡単なのか? という疑問。そもそも、プロ選手がアマ復帰するために高いハードルを設定した理由は、プロ出身者が特定のプロ球団にアマ選手を勧誘しないよう配慮したものである。なのにアマの指導者が簡単にプロの指導者に復帰できるのであれば、それは片手落ちと言える。あらためてルール整備をするのか、もしくは、そのリスクに目を瞑って雪解けを加速させるのか、考えどころではある。(もちろん、ボクは、阿井さん個人にそのリスクがあると言っているのではない。あくまで一般論として)。(2) 阿井さんの例を先駆けとして、アマ球界からプロの指導者へ転身するレールができれば、今後、ほかの人材にも期待できる。例えば、現・早鞆高・大越基監督(元・ダイエー)だって、いずれはプロ球団の指導者になる道が開けるのかもしれない。大学球界に目を転じれば、東京国際大・古葉竹識監督(元・広島監督ほか)や中央大・高橋善正前監督(元・読売コーチほか)、それに慶應義塾大・江藤省三監督(元・読売コーチほか)だって、プロ球団の指導者に簡単に復帰できるのか?あれ、そういえば、大学野球の指導者がプロに復帰するためには、そもそもどんなルールがあったんだっけ?(3)日本ハムがヘッドコーチ職をアマ球界の人材に求めた理由は何だったのか? それほどプロ球団に人材がいないということなのか? という疑問。日本ハム、阿井さんに共通するキーワードは、「選手育成に定評あり」という点。ただ阿井さんの選手育成は、高校球児に限定された実績であって、プロ球団においては全くの未知数である。なのに、あえて阿井さんを獲りに行った理由は何か?それは、コーチ陣が大量に辞めた日本ハムの球団事情と絡めて考えれば、ボクなりに理解はできる。フロント・栗山英樹監督ラインと、コーチ陣の根深い対立が原因にあって、よりフロント主導を強固なものにするためには、徒にプロ球団の指導者歴が長くないほうが扱いやすいという考え方。そうであれば、栗山さんとヤクルト時代のチームメイト、かつ同世代の阿井さんがフロントにとっては好都合である。フロント・栗山監督・阿井ヘッドのラインができあがり、より一層フロント主導の体制を築けるのだ。つまり、阿井さんが日本ハムのヘッドコーチに就任した本当の理由は、フロント主導体制を強固にするための、一枚のカードだったということ。この方法がうまくいけば、さらにフロントはアマ球界に指導者を求める動きを進めるに違いない。元プロ野球選手にこだわらなくとも、帝京高の前田三男監督や日大三高の小倉全由監督だって視野に入ってくるかも。逆に、もし今回の試みの結果がダメであっても、それはそれ。また別な方法を考えれば良いと割り切っているはず。フロントにとっては、いくつもある選択肢の内のたった一枚のカードにすぎないのだから。■とまれ、ボクは日本ハム・フロントの動きには、いつも感心する。古くは江川事件に唯一反対意見を述べた三原脩氏がそうだったし、最近では、(実質的に)ルール違反を犯そうとする読売に対抗し、長野久義(当時、日本大4年)や菅野智之(当時、東海大4年)を強行指名した。また今秋のドラフトでは、メジャーを希望する大谷翔平(花巻東高3年)を強行指名した。理由はいずれも「その年の一番の選手を獲りに行く」という単純かつ当たり前のこと。背筋がピンと伸びたような日本ハムフロントの姿勢と、これまでの行動の積み重ねは、なんの役にも立たないコミッショナーや、自分だけが盟主を名乗る読売を凌駕して、真の意味で野球界を変えていくのではないかと期待してしまう。ボクはプロ野球をほとんど見なくなったけれど、日本ハムのフロントだけは今後も注目していたいと思う。今日も1クリックお願いします

2012.11.23

コメント(0)

-

【明治神宮大会】「負けない」浦和学院が初戦突破~不思議な「勝負のアヤ」

■今日(11月10日)、明治神宮大会が開幕し、<高校の部>1回戦の浦和学院高対高知高戦を観戦した。(写真)神宮球場壁面の垂れ幕(写真)スタメン浦学高 110 020 000 =4高知高 011 000 100 =3(浦)○小島、(高)●坂本優‐酒井‐和田恋■9回裏、1点差を追う高知高は最後の反撃を見せる。一死後、3番・市川豪(2年)が右中間を破る二塁打で出塁し、同点の好機を迎えた。次打者は4番・和田恋(2年)。この試合、ここまで4打数4安打を放ち、浦和学院にとっては最も注意すべき打者である。この場面、勝負するのか、それとも敬遠か? 浦和学院のバッテリーは和田との勝負を避け、空いていた一塁ベースを埋めることを選択した。結果、この判断は功を奏し、後続打者を打ち取って浦和学院が逃げ切った。■ボクはこの場面を見ていて、和田の前に長打(二塁打)が飛び出したことに「勝負のアヤ」を思った。市川が二塁まで行ったから、浦和学院ベンチは和田恋を躊躇なく敬遠したのだ。もし市川の安打が単打だったら、一塁に止まっていたなら、浦和学院はどう対応したのだろう? 和田恋を敬遠したのか。それとも勝負していたのか。ひょっとしたら、和田恋と勝負をしていたのかもしれないと、ボクは想像する。だとすれば、終盤になって「流れ」をつかみ始めた高知に、勝利の女神が微笑むことになったのではないか。試合結果は、まったく逆になる可能性があったのではないかと思っている。この場面で、単打でなく長打が飛び出したことが、「流れ」を変えてしまう「勝負のアヤ」。先日書いた通り、例年と比べ決して強いとはいえないものの、今年の浦和学院は「負けない」ツキを持っているように思うのだ。※この試合、和田恋は絶好調だった。2回に三塁打を放ち、その後に生還すると、3回は同点の適時打を。さらに6回は右中間に二塁打を放ち、7回も適時打を放った。チーム全体の安打7本の内、和田恋はひとりで4本の安打を放つなど、勝敗の行方はこの打者の一振りにかかっていると言えるほどだった。(写真)大活躍した高知高4番の和田恋(わだ・れん)■1年生エース・小島和哉の好投で勝利した浦和学院は、関東地区で3連覇してこの大会に臨んだ。聞くところによると、関東での3連覇は史上初めての快挙らしい。ならば、埼玉だけでなく、関東だけでもなく、そろそろ全国での優勝を見てみたいと思う。2回戦は北信越代表の春江工高(福井県)と対戦する。今日も1クリックお願いします

2012.11.10

コメント(0)

-

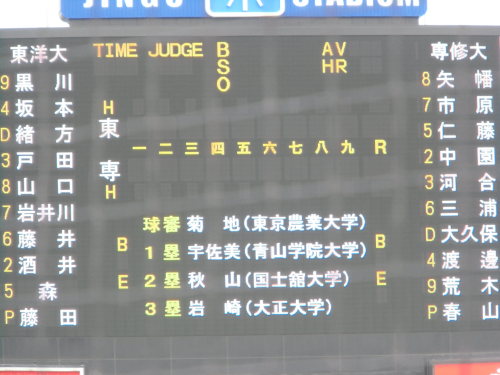

ホントかよ? 東洋大が専修大に初戦黒星~東都リーグ1・2部入替戦1回戦

■今日(11月3日)、東都大学リーグ1・2部入替戦の第1回戦が行われた。対戦カードは今季1部最下位の東洋大と、2部優勝の専修大。(写真)スタメン1部を最下位で終え入替戦出場を余儀なくされたチームの緊張感は半端でないと聞く。もし敗れて2部に落っこちたら? とりわけ4年生はOBや関係者、そして後輩たちへの申し訳なさや不安が一杯になって、試合前の挨拶時は足がガチガチと震えるものらしい。■以前そんな話を聞き、ボクはすっかり入替戦フリークになった。断崖絶壁に立たされた気持ちでプレーする野球は、プロ野球を含めそんなに多くない。高校野球のトーナメントもそれなりに緊張感を伴うが、それは前に勝ち進むためのもの。それに対して、入替戦はやらなくてもよかった試合を、無理やりやらされる後ろ向きなものだ。 それが決定的に違う。そんなわけで、ボクは何度も交流戦を見てきたが、1部最下位だったチームが入替戦に臨むとき、ひとつだけ共通点があると思っている。それは試合前のキャッチボール等の練習では、どの選手も笑顔かつ大きな声を張り上げていること。「俺たちは1部で戦ってきたんだ。お前ら(2部優勝チーム)とは格が違うんだよ、格が・・・」とでも言いたげに、相手に余裕の姿を見せるのだ。本当は強烈な緊張で、ココロが圧し潰されそうであったとしても。(写真)試合前の整列、挨拶。背中が東洋大。足はガチガチ震えていたか?■ところが、だ。試合前の東洋大の練習にはそれがなかった。とても静かに、そして淡々と練習をやっていた。その理由はこれまで見てきたチームと違い、数々の栄冠を勝ち取ってきた名門・東洋大ゆえの余裕なんだろうと、ボクは好意的に解釈した。それが試合が進むうち、まったくの誤解だったことに気づいた。リーグ戦で負け癖がついてしまい、この試合ではカラ元気を出す気力さえ残っていなかったのだ。まるで東洋大ナインには元気も、余裕も、かつての自信も見られなかった。一応9回まで野球をやってはいたが、東洋大の敗戦は序盤に決まっていた。東洋大 100 010 020 =4専修大 031 010 00X =5(東)●藤田-土肥‐佐藤翔、(専)○春山‐大野■それは2回裏のことだった。1点差を追う専修大の攻撃、二死一・二塁の場面。9番・荒木翔平(2年、横浜高)がカウント2-2から放った打球は高く、そしてふらふらと上空に舞った。平凡なライトフライか? ボクにはそう見えたが、ライトは慌てたようにフェンスに向けて走り出し、そして後ろを向いて打球を見送った。打球はスタンドの最前列あたりに落ちて、ポーーーンと大きく跳ねた。逆転の3点本塁打!!!非力に見えた荒木の、よもやの一発。この本塁打で「流れ」は完全に東洋大の手を離れた。リーグ戦で自信を失っていた東洋大は、ツキからも見放された瞬間だった。専修大はその後も3番・仁藤敬太(4年、常葉橘高)の2打席連続適時打で突き放しに成功した。東洋大は専修大を追いかけるだけで精一杯。2番・坂本一将(4年、浦和学院高)、3番・緒方凌介(4年、PL学園高)たちが辛うじて意地を見せたものの、最後まで「流れ」を手繰り寄せることはできなかった。(写真)専修大・荒木。この試合では3点本塁打を放ち、ラッキーボーイに。■今日の敗戦で、東洋大は断崖絶壁に立たされた。もう後がない。明日2回戦に向けての好材料もツキもない。評論家なら「開き直って!」とか言うのだろうけれど、何をどのように開き直ればいいのだろうか。ボクには見当がつかない。ヤバいぞ、東洋大!今日も1クリックお願いします

2012.11.03

コメント(6)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- ヴィッセル神戸

- 第36節 神戸1-1ガンバさん 微かな3連…

- (2025-11-10 14:38:35)

-

-

-

- 楽天イーグルスにアツいエールを送ろ…

- 2004年に発生した中越地震から10月23…

- (2024-10-24 00:22:47)

-

-

-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…

- ホークスを日本一に導いた小久保監督…

- (2025-11-13 22:51:08)

-