2015年06月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

クリヤマコトのレア物アルバム

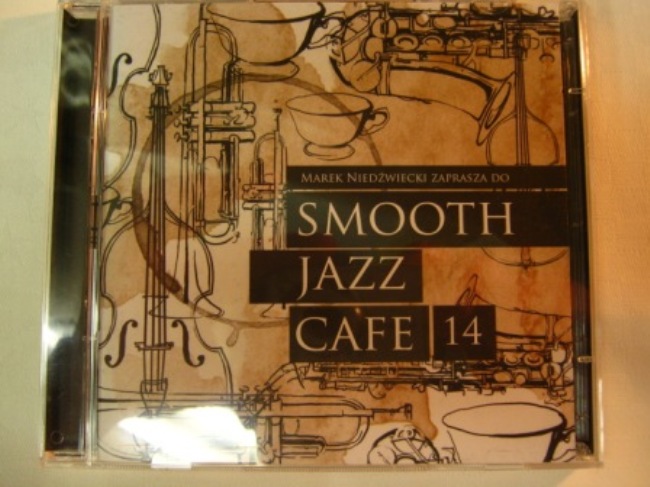

先日、わが友クリヤマコトがお昼に来店。このアルバムをもってきました。じつはこれ、ポーランドのみで販売されているレア物で、、、、 13曲目にシルヴェスター・オストロウスキー&クリヤマコトのソウルメイトが入っています。これは、いわゆるコンピレーションアルバムでクリヤの相棒のシルヴェスターはポーランドジャズ界では国民的存在でクリヤ自身もポーランドではすっかり有名。それが主にアメリカの新旧ジャズ、ソウル、AORなどの大スターたちと並んでカフェミュージックとして編集されたものです。 これはアルバムを編集した人のサイン。クリヤマコトに、よれば、ポーランドの有名なDJかなにか。とのことですが、読めませんな。このサイン入りCDは私がいただきました。 このポップにも書いてありますが、ポーランドで数ヶ月間売り上げ1位をキープしているのだとか!すごいですね。 というわけで、日本で唯一のクリヤマコトのCD直売所であるサンク・オ・ピエにて好評販売中です!これは、先日ポーランド公演に行ったクリヤマコト自身が向こうで買い込んで持ち帰ってきたものです。在庫は3枚のみ!通常日本では手に入りませんよ。 これは、ウサギのモモ肉のロースト、タプナード風味。付け合わせの野菜が、新じゃが、カブ、ニンジン、茄子、黄色ズッキーニ、緑ズッキーニ、伏見唐辛子。だいぶ夏野菜が取れ始めました。 今年は畑の木イチゴが良く採れたので、木イチゴリキュールを作製中です。アルコール分96%のスピリタスというウオッカに漬けこんでいます。このスピリタスがポーランド産のウオッカなんですね。ということで、話しの落ちでした。

Jun 25, 2015

-

フランス、ブレス産地鶏を味わうコース

魚などは特にそうですが、良い素材は触っているだけでも気分が高揚します。ブレスの鶏もそのひとつ。私は鶏をさばくのは得意なので、普通のブロイラーや国産の地鶏などなら、1羽を2分くらいで卸してしまいますが、ブレスの鶏は10分近くかかります。骨格や関節、筋や筋肉がとてもしっかりしているので、とても難しい仕事です。触っていると、自然の中を走り回り、健康でたくましく育った鶏ということがじかに手に伝わってくるようです。素材の方から「ぞんざいな扱いは許さないよ!」と言われている気がしますね。 実際に食べてみると、「本物の鶏とはこういうものか!」と思うような異次元の味わいです。本当に美味しいですよ。それから、ブレス鶏のガラで取ったジュがこれまた美味いです。深い味わいです。 今回ブレス鶏に合わせるワインを五井の相川商店の相川さんに相談したら、ブレスの鶏の濃厚な旨味には気品のあるブルゴーニュ白!ということで、Saint-Romain Clos de la Truffere 2008 domaine Billardサン・ロマン・クロ・ド・ラ・トリュフェール、ドメーヌ・ビアー このワインはやや熟成してひじょうにバランスが良く柔らかな口当たりと豊かな旨味があり、ミネラル感もとても上品です。ブレス鶏の深い旨味と見事に溶け合います。何度もブルゴーニュに出かけてきっとブレス鶏も本場で食べてきたであろう相川さんのセレクトはばっちりですね。そして赤ワインは、Bourgogne Hautes Cotes de Nuits 2008 domaine Alain Jeanniardブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ、ドメーヌ・アラン・ジャニャール 軽くて上品な果実味のチャーミングなワインです。これもよく合いますね!特に胸肉には白ワイン、モモ肉の力強い味わいには赤ワインがマリアージュですね。それから、昨年のボージョレ・ヌーヴォーが少しあります。ボージョレも鶏に良く合うワインですね。半年余り熟成したヌーヴォーは今飲むとこれが美味しいですよ! Puree doux aux oignons nouveaux avec foie gras chaud自家菜園の新玉ねぎの甘いピュレポタージュ、フォアグラのソテーを浮かべて このスープがまた、反則技というくらい美味いです。「バケツ一杯食べたい」という方がいたり、「これは、シェフやりすぎだ」という方がいたり、とにかく評判が良いです。スープ、ポタージュでありながらこれはフォアグラ料理と言っていいと思います。うちの畑の新玉ねぎの驚異的甘みがフォアグラと溶け合ってもうたまらない味わい。これにワインはアルザスのゲヴェルツトラミネールを合わせると、、まあ、言うこと無しです。いい大人が足をバタバタさせたり、泣きそうになったりしてますよ。(実話です) Mousse de Fromage creme au fleure de sel guerandaise et poivre longue CAKE aux abricot demi sec Sorbet de framboisesクリームチーズのムース、ゲランド産のフルール・ド・セルとロング・ペッパー風味 フランス産セミドライアプリコット入りパウンドケーキ フランス産木イチゴの濃厚ソルべ これが、ロングペッパーです。長さは3cmくらい太さは鉛筆より少し細い位。普通の胡椒と同族の植物のようですが、香りはもっと華やかで複雑でエキゾチックです。これをクリームチーズのムースに最高級のゲランドの塩と一緒に使っています。つまり、塩胡椒したスイーツですね。とてもクリーミーで柔らかい味わいのクリームチーズのムースが塩とロングペッパーで引き締まって意外な美味しさです。アプリコット入りのパウンドケーキはバターがリッチにきいていて安心の味わい。木イチゴのソルベは、酸味がきいていてさわやかです。これにはもちろん、、。 さかもとこーひーの6月7月のブレス鶏コース専用ブレンドです。塩やスパイスを使ったムース、酸味のきいたソルベ、オーソドックスな焼き菓子という全く違ったキャラクターの3種類のデザートに見事にマッチします。豆はコスタリカ・ロスアンゼルス、パナマ・エスメラルダ・ダイヤモンドマウンテン、グァテマラ・サンタクララという豪華絢爛のブレンド。デザートとこーひーのマリアージュ、最高ですよ! フランス、ブレス産地鶏を味わうコース、ご予約お待ちしております!

Jun 14, 2015

-

料理の基本、塩と焼きの話

実は、このブレス産の地鶏は、焼くのが大変難しい!ブレス産の地鶏のホームページには、「素人には調理が難しいので、レストランや腕の良い肉屋が焼いたものを食べてください。」と書いてありました。最近ホームページを見たらだいぶ感じが変わっていて、その記述は見つかりませんでしたが、、、。 実際この肉を美味しく焼くのは相当な年季がいります。特に私のように長年焼きにこだわってきた職人じゃないと難しいでしょうね。フランス料理の神様と言われたオーギュスト・エスコフィエは、「料理人は誰でもなれるが、焼肉職人には天性の才能が必要だ。」と言ったそうですが、、、。中世から19世紀ころまで、フランスではcuisinierキュイジニエ(料理人)とrotisseurロティスール(焼肉職人)は別の職業とされていました。料理人は、肉や魚を煮たり蒸したりした料理やソースなどを作る仕事。焼肉職人は肉を焼くのが仕事でジュ(肉汁)は使って良いが、ソースは使えないことになっていたそうです。ちょいと妙な話ですね。 私にとって焼くというのは、やはり特別なことで、20代の後半頃に日々仕事をしていて焼くという調理法は突き詰めるととことん深いということに気づいて、以来今になっても極めたとは思っていません。それでもまあ、一般的なレベルからいえばかなり上手に焼けるとは思うので、サンク・オ・ピエのメニューは焼いたものが多いです。フォアグラのソテーにしても、ときめき鶏のポワレにしても魚のポワレにしてもシャラン産の窒息鴨にしても、基本的には塩を振ってフライパンで焼くだけです。作業自体は誰でも出来ます。 ただ、シンプルだからこその難しさがあります。まず塩を振るにしても綺麗に均一に素材に対して塩を振れるようになるまで、結構訓練が必要です。またその塩の加減ですね。私の場合塩は素材の味わいを引き出すためにぎりぎりいっぱいまで強めに使います。ですから、ほとんどの私の料理はソース無しでも十分に味がついています。その塩の加減なんですが、素材の旨味の強さや脂肪の乗り具合それから水分量などによって変わってきます。例えば、同じ厚さで同じ大きさでも、魚と肉では塩の量が違います。 魚によってもさっぱりした白身の平目と脂の乗ったブリでは、塩加減は大きく変わります。当然平目より脂があるブリの方が味は濃い目になります。だからブリの照り焼きみたいな強い味付けがブリにはあいますね。同じように鶏肉でもさっぱりした胸肉とモモ肉の違い。鶏肉と鴨肉、豚肉と牛肉などなど塩の振り方は微妙な調節が必要です。 人に教えるときには、「塩は眼で振れ。」と言います。素材の表面にどの程度の塩がどんな密度で付着するかを眼でしっかりと確認することが大切なんですね。若いころは塩だけで味を決めて焼いて食べる練習を随分しました。今でもたまに確認のためにやっています。私はプロの料理人にしては珍しく自宅でも料理を作る人なので、自宅で肉を焼く時などはほとんど塩味だけです。自宅でソースなどを作るのは大変ですからね。 それから当たり前ですが、塩も良い物を使わなければなりません。塩田の自然塩が良いです。精製塩の99.5%以上塩化ナトリウムというのは、あれはもう化学薬品であって調味料ではありません。サンク・オ・ピエでは、肉や魚のした味に使う振り塩には、シシリア島のトラパニの塩田の塩を使っています。紀元前から続くという世界最古の塩田の一つと言われています。丸くて柔らかい味わいの塩ですから、安心して使えます。ただし自然塩は湿りやすいので、梅雨時などはしょっちゅう焼いてサラサラにしておくのが面倒ですが、振り塩は私の仕事の生命線なのでしょっちゅう塩焼きしています。他の味や臭いがつかないように塩専用のステンレスのフライパンもあります。 その他にイタリアのトスカーナのチェルビアの塩田の塩、これはsale dolceサレドルチェ甘い塩というくらいで、大変マイルドな塩です。ローマ法王庁に献上しているのでも有名です。この塩はサンク・オ・ピエの前菜のタコやたまにやる魚のカルパッチョなど魚介系の料理にまた自家製のハムやベーコンの塩漬けにもセラミックのソルトミルで細かく挽いて使っています。それからフランスのカマルグ産のフルール・ド・セル(塩の華)柔らかいながらもメリハリがある塩気なので、生のトマトやスイカなどに合いますね。野菜の天ぷらなんかにもよさそうです。最後にフランスのゲランド産のフルール・ド・セル(塩の華)これはメインの肉料理などを盛りつけてから肉の断面などに少量使います。ほぼ完全に味の決まった料理にこの塩を振っても塩辛くならずに旨味がアップする感じがします。そのくらい柔らかい塩気で素材の旨味を引き出してくれる特殊な塩です。ただし、カマルグのもゲランドのものも塩の華は高価でキロ¥10000近くします。だから仕上げにほんの少し使うだけです。まあそれで効果はあるのでじゅうぶんなんです。 さて、素材に的確に塩を振ってフライパンなどで焼くわけですが、肉や魚に関してまず気をつけることは、皮や脂身がついているかいないかで、まったくやり方が違ってきます。魚も肉ももとは生き物です。皮や脂身は体温を保護する働きがあるので、いわば断熱材的効果を持っています。だから皮の側や脂身の側から焼くときは強めの熱を加えてもなかなか火が通らない。反対に赤身にしても白身にしても筋肉は熱伝導が早いですから、乱暴な火入れは焼きすぎや縮みやパサパサの原因になります。 それに魚や鶏や鴨の皮とか豚や仔羊の背脂のところがカリッと香ばしく焼けていればとても美味しいけれど、焼きが甘くてへろへろな鶏皮や魚の皮はちょいといただけません。 よくステーキで、焼き加減は?なんて訊くところがありますよね。(訊いておいてちっともそうじゃなかったりすることが多いのですが、、、)サンク・オ・ピエではステーキの焼き加減というのを基本的に訊きません。うちのステーキの焼き加減はa pointフランス語でア・ポワンつまりちょうど良いという焼きしかありません。それで出していて久しくクレームもありませんし、残されたこともまず無いです。ステーキの肉はカットしたらラップにくるんで温かいところに置きます。店のガス台のプラックの側に30℃位から60℃位までの温度の場所があるので、30~40℃くらいのところに肉を置いておきます。冷たい肉は美味しく焼けません。ステーキのの詳しい焼き方は、ちょっと古いブログですがこちらをご覧ください。http://plaza.rakuten.co.jp/cinqchef5/diary/200501260000/厚さ2cm以下のステーキならこの焼き方です。分厚いのはまた違う焼き方になります。 さて、ブレスの鶏ですから、鶏の焼き方ですが、さっきも書いたとおり鶏の皮は断熱材ですから、皮目は強めの火で脂を落としながらカリカリになるようにしっかり焼きます。皮目を焼き終わった時点で全体の6割程度は火が入るイメージ。ひっくり返したら身の方はさっと焼いたら鍋の脂を捨ててあとは60℃程度の温かい場所で保温しながら余熱で中まで火を通します。少なくとも15分くらいは休ませたいですね。その状態で切ってみると、今さっきやっと芯まで火が入ったというくらいの状態です。こう書けば簡単なようですが、肉をひっくり返してからは、秒単位の正確さが必要なので難しいですよ。肉の弾力や鍋の音、焼ける香りや焼き色など五感をフルに使って判断します。むしろ火からおろしてからが勝負なので、余熱の見極めは長年の経験とある種の才能も必要なんだと思います。 胸肉は皮カリカリで中はしっとり真ん中にほんのかすかに透明感があるくらい。モモ肉も皮はカリカリで身はブレスの鶏ならほんのり赤身があるくらい。この鶏は少しでも焼きすぎると固くなって美味しくないです。真剣勝負ですよ!

Jun 2, 2015

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- バレンタインの季節♪

- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…

- (2025-02-21 23:46:54)

-

-

-

- 今日のおやつ♪

- 午後のおやつは、プレミアムロールケ…

- (2025-11-24 15:22:26)

-

-

-

- 美味しいお店を教えて!

- 野菜・カレー・アイスまで食べ放題の…

- (2025-11-24 15:00:05)

-