2010年11月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

ソラマメの定植

先日の日曜日に、11/3にポットの種蒔きしたソラマメの定植を行いました。順調に成長し、下葉の4枚がしっかりして来ましたの畑に定植したのです。今年もアブラムシ防止用にシルバーマルチを敷きました。シルバーマルチはその反射光が、アブラムシに対して忌避効果があるため、アブラムシが着きにくいので、毎年これを利用しています。そして約40センチメートル毎に穴あけ器で穴あけ。今年も2畝としました。約100本弱を植え付けました。ソラマメの種蒔き、定植時期は慎重を要するのです。あまり早く種蒔きし過ぎると、成長しすぎ、定植後に強い霜に合うとやられて黒変してしまうからです。この冬を無事乗り越え、大きく成長しまたビールのつまみとして堪能したいと願っている農園主です。

2010.11.30

コメント(0)

-

転落とは

湘南新宿ラインで大崎駅まで通っている私であるが、先日は横浜駅で運良く座れて車窓風景を眺めていたところ、武蔵小杉駅に停車時に線路脇の電気盤の名称表示に面白い?ものを見つけたのである。盤の名称が『転落C』。どの様な機能を有する電気盤なのであろうか?乗客等の転落時に救助するための機械の電源盤?それとも・・・・・・・・・・・・・・・・・・????????事故のあってはならないJRが設置している盤の名称として、この名称が認められていることにそして乗客が確認できる場所に設置されていることが、私にとって不可思議なのであった。どなたか、真相のお解りの方は書き込み頂きたく。

2010.11.29

コメント(1)

-

あんぽ柿造り

先日、馬籠に旅行した折、道路沿いの土産物売り場で大きな柿を発見。店のオバチャンに聞くと、干し柿用の渋柿であるとのこと。名前は『蜂屋柿』。養蜂を趣味としていることもあり、名前が気に入り、土産に購入したのです。美濃加茂市蜂屋町原産の渋柿とのこと。果実は長楕円形で頂部がとがっていた。段ボール1箱、9個入りを購入。車によるドライブ旅行であったため荷物にならないのが良いのです。この地の名産の柿のようです。側には普通の甘柿が並んでいたので、比較の意味で二つ並べてもらいシャッターを。大きさが2倍以上の大きな渋柿なのです。自宅に持ち帰り、早速、妻が皮を剥き紐で結わいて天日干し。妻も干し柿が好物ですのでクイックレスポンス。しかしハエやムシが寄ってくるので、妻のこれも早速カバーを設置。家に保管しておいた白いカーテン?花嫁の白いウエディングドレスの如き。これにより甘い生活が来て、半分生のようなジューシーな感触、そいて羊羹のように柔らかさを楽しむことができれば良いのですが・・・・。

2010.11.24

コメント(0)

-

小原 四季咲き桜

観光最終日のこの日も、渋滞を避けるため早朝6時にホテルを出発。今回の旅友は皆『punctual persons』である。岡崎インターから東海環状自動車道・豊田藤岡ICから国道419号線で小原へ向かった。あいにくこの日は雨、そしてこの雨が時々激しく降ってきたのだ。そして最初の目的地『薬師寺』に到着。真言宗瑠璃光山薬師寺は、地元民に川見の薬師さんと呼ばれて親しまれている古刹で、本堂や彫り物などなかなか味があるので、100段の階段を登ってでも見る価値はあるのだがこの日は雨が激しかったため諦め下からの鑑賞となった。創建は室町時代だとか。そしてこの寺の横の山全体は四季桜と紅葉のコントラストが広がっていたのだ。小原地区の四季桜は、江戸時代の豊田市小原北町の藤本玄碩という医師が苗を植えたのが始まりとされ、現在地区内に小原四季桜約8000本もの木が植えられているとのこと。小原の四季桜は、マメザクラ×エドヒガンの種間雑種。開花時期としては、4月上旬と10月下旬から12月上旬までのこの時期で、一番の見頃は、11月中旬~12月上旬頃なのである。もちろん年、気候によって多少の違いがあるが。★小原『和紙のふるさと』小原は、室町時代から和紙の産地として有名なところで、その伝統は今も続いているのだ。和紙工芸館では紙すき体験が出来るのであったが、この日は団体の大型予約が入っているとのことで断念。和紙の原料は「コウゾ」というクワ科の木だ。これを蒸して皮をはいで、水で晒してソーダで煮る。それをよくかき混ぜて、テレビでよく見るような木の板にすくってゆさゆさ揺らして、乾燥させれば出来上がりなのだが。★泥打観音(どろぶちかんのん)この日も泥だらけの観音様に逢えたのだ。この泥打観音には変わった伝説があると。昔、仏像は泥の田んぼの中に埋まっていたと。近くの百姓がきれいに洗って安置したが、次の日また泥の中深く埋まっていた。また洗って元の位置に戻すと、次の日もまた泥の中に埋まっていたというのだ。それ以来皆は泥をぶつけてお参りするようになり、人知れぬうちに泥をぶつけると願い事が叶うというようになったとのこと。私も雨の中、手を汚しながらも泥を投げつけ見事にお顔に命中。★西運寺桜と紅葉が見事に溶け合ったいる寺の参道。桜と紅葉が幻想的な風景を演出。この寺はこの日も雨もあり、人もあまりいないし、桜も紅葉も見頃と好条件。雨に濡れた桜の花がバックの紅葉に映えていた。境内から下の参道を。★小原四季桜公園最後にメイン会場の小原ふれあい公園へ。雨のため案内された駐車場は地面がグチョグチョ。上にある舗装された駐車場の山の斜面は見事に紅葉していた。 この旅行で多いに紅葉を楽しんだのであったが、<紅葉のメカニズム>について幼き頃学んだ事を思い出しながら調べてみた。私たちがいつも当たり前のように楽しんでいる紅葉だが、実は科学的なメカニズムの上に成り立っているのだ。今回はそのメカニズムについて学んだのでここに紹介したい。紅葉・・・冬が近づき寒くなってくると、葉と枝を切り離す『離層(りそう)』と呼ばれる層ができるのだ。この『離層』ができると葉と枝の物質の行き来が難しくなり、葉で作られた糖分が、葉に留まるのだ。その糖分が太陽光と反応すると、赤色色素『アントシアニン』となり、葉の色が赤く見えて来るのである。黄葉・・・植物の葉には『緑色色素(クロロフィル)』と『黄色色素(カロテノイド)』が含まれているが、普段は『緑色色素』の方が量が多いため葉は緑色に見えるとのこと。しかし、寒くなってくると『黄色色素』より『緑色色素』の方が早く分解されるため、『黄色色素』の割合が多くなって黄色の葉に見えると。 美しく紅葉させるには??昼夜の温度差が激しいほど、葉は美しく染まるのである。今年は夏の暑さと急激な温度低下によりこの地の紅葉も素晴らしいものになったのであろう。<紅葉狩りは、なぜ「狩り」なのか?>日本では、紅葉をめでる習慣は平安の頃から始まったとされ、古くから秋になると紅葉を見物する行楽、紅葉狩りに出かける人が多かったのだ。現在も毎年、紅葉の名所と言われる場所には行楽客であふれるほどになる。では、なぜ「狩り」なの?と思われる人も多いのでは?草花を眺めるという意味で使われているが、「ぶどう狩り」や「いちご狩り」のように、実を採るように紅葉を手に採り眺めたからとも言われていると。 この後、車を走らせ豊橋駅で女性群と別れ、帰路につき東名高速に向かおうとしたがこの日は平日のため通常料金。明朝0時過ぎに料金所を出れば勤労感謝の日の祭日のため料金は1000円。これを選択し、浜名湖の大きなリゾートホテルに立ち寄り、温泉につかり時間調整。猪鼻湖(周囲約12kmの浜名湖の支湖で、瀬戸と呼ばれる水道で浜名湖に通じている)を眺められる露天風呂等を楽しむ。そして三ヶ日インターから東名に乗る。最後に足柄サービスエリアで1時間ほど仮眠しこれも時間調整。1000円にするためにはそれなりの努力がいるのであった。0時30分前に厚木の料金所を無事1000円で通過。Sさん宅に到着後車で我が家まで送ってもらったのであった。自宅到着 1時15分過ぎ。全走行距離1000km。 先日のネパール旅行の写真も整理できていないのに、また写真や動画が溜まってしまった。それに他にもやらなければならない事がある・・・農作業、蜂の冬支度等々・・・・。今年も東洋一の香嵐渓の紅葉と小原の四季咲き桜を堪能できたのだから、他の事でバタバタしても仕方がないと観念して、これから頑張る事にしよう。そして今年も残りあと1ヶ月。そろそろ1年を振り返り始める時期なのであろうか。そしてまた来年も、今回と同じメンバーで香嵐渓そして北欧旅行を楽しみたいと思っている定年のカウントダウンに入ったアラカンオジサンなのである。

2010.11.22

コメント(0)

-

妻籠、馬籠へ

香嵐渓から東海環状自動車道~中央自動車道を利用し中津川インターで降り妻籠に向かう。とりあえずカーナビの設定を馬籠・藤村記念館の電話番号に設定するも『該当なし』との表示。他の馬籠の店屋の電話番号で登録するも同じ。不思議に思いながらとりあえず出発したが、同乗のKさんの携帯電話からの調査で原因が判明。この地域の電話番号が局番から変わっていたのだ。長野県山口村だったのが「平成の大合併」で岐阜県中津川市に、県をまたいだ合併が行われていたのであった。馬籠宿は属する県が変わったという全国でも珍しい越県合併の舞台なのであった。そしてこの車のカーナビがバージョンアップされていないためであったのだ。なんとかSさんの車の後を追いかけ妻籠に到着。徳川家康によって「宿駅」が定められ、江戸から42番目の宿場として整備された妻籠宿は中山道と飯田街道の分岐点に位置し、古くから交通の要所として栄えた街。昭和43年に町並みの保存が始められ、昭和51年に国の重要伝統建造物保存地区に選定される。全長約500mの町並みは、江戸時代にタイムスリップした感じで、どれも当時の面影を残し、懐かしさと郷愁を感じる情緒いっぱいの宿場町。宿場町は観光客でごった返していた。妻籠宿本陣江戸時代、大名など身分の高い人が宿泊した本陣、最後の当主だった藤村の兄、島崎広助が東京に出たため明治20年代に建物は取り壊された。現在の建物は1995年建築のもので、江戸時代の間取り図をもとに忠実に復元されたもの、石置き屋根に当時のようすが偲ばれたのだ。街の軒下には渋柿が乾されていた。黄色の柿とその陰のバランスが美しかった。街外れの水車小屋。妻籠の全国唯一のモノ、それがこの木製の黒ポスト。ポストと言えば赤いというイメージだが、この黒ポストは明治20年から実際に使われていたもので「夜明け前」にも開局当時の様子が登場する妻籠郵便局を町並みにあわせて復元する時に一緒に復元したものとのこと。脇本陣奥谷 代々脇本陣・問屋を勤めた家で、現在の建物は明治10年にそれまで禁制であった桧をふんだんに使い、当時の粋を集めて建てたものとのこと。また、島崎藤村の初恋の相手「ゆふ」さんの嫁ぎ先。国の重要文化財。妻籠の観光を終わり馬籠に戻る。途中この日も美しい夕日に出会えたのだ。中山道の難路、木曽路の最南端に位置し、宿場町として栄えた馬籠。全長600mの石畳の坂道に沿って、軒の低い格子造りの家並みが宿場時代の面影を残す。夕暮れの石畳が旅愁を感じさせてくれた。明治28年の大火事により江戸時代からの建物は焼けてしまったが、町の人達の努力で、当時を彷佛させる町並みを復元された。文豪・島崎藤村の生まれ故郷としても知られ、名作「夜明け前」の舞台にもなった宿場町。藤村記念館(島崎藤村生家跡) 島崎藤村のゆかりの品を展示されているとのことだが、既にこの日は閉館。馬籠の入り口に建つホテルの庭の紅葉は見事にライトアップされていた。この日の観光を終わり、中央高速自動車道で岡崎まで帰ろうとしたが、中央高速は事故で大渋滞。Sさんの新型のカーナビが能力を発揮し一般道で帰ることに成功。予定より1時間強の遅れで連泊のホテルに到着。そしてこの日も大宴会。翌日も6時出発を確認してホテルの部屋に戻ったのであった。

2010.11.21

コメント(1)

-

足助城へ

香積寺で紅葉を堪能し、巴川沿いの遊歩道を足助城に向かって歩く。女性軍から足助城への坂道はきついとの声があがりSさんと私で足助城までの坂を登り、車で下まで迎えに来ることを決断。我々二人はどこまで女性群に優しいのであろうか。坂の途中で、今年も道沿いの山の中の『まむし草』の実をSさんが発見。霜にやられて、葉っぱはしおれていたが、赤い実はしっかりしていた。グロテスクだが、秋を彩る実の一つ。おいしそうだが、毒とのこと。坂の途中から、先ほど登った飯盛山の姿が。雲一つ無い絶景。そして漸く足助城の入り口まで辿り着く。 2台の車を走らせ、下で待つ過保護組?を迎えに行く。そして足助城の入場券300円を買い入城。実は昨年ボランティアで足助城のガイドをしてくれた私と同姓のKさんが今年も我々の訪問を朝早くから待っていてくれたのであった。Sさんがネパール土産を渡すと、Kさんも我々のために自家製の大量の梅干しをプレゼントしてくれたのであった。1年ぶりの再会を喜び合う。それにしても相変わらず明るく元気なオバーチャンである。南ノ丸の方に向う。埋められてしまっているが、手前下には堀切が存在していたとのこと。斜面の階段のような所は数年前の豪雨で崩れた壁を修復した跡なのだ。そして山の上には南物見台の姿が見えた。写真の左には真っ赤っかな紅葉が真っ青な青空を背景に光り輝いていた。毎年この紅葉の赤に合うためにこの地を訪れる私なのだ。4年連続の訪問。今年は去年の黒ずんだ赤とは異なり見事な赤で私を迎えてくれたのであった。香嵐渓周辺で、最も鮮やかな赤い紅葉を今年も堪能。城内最高所には、高櫓と長屋の2棟が再現されていた。これも発掘に基づいて建てられたものとのこと。足助観光協会では、観光ボランティア・ガイドを組織しているのだ。香嵐渓、足助城、古い町並みや歴史などを、ガイドブックだけでは得られないエピソードなどを交えて紹介してくれるのだ。高櫓まで案内してくれたボランティアのお二人。今回は先輩格の女性が足助城の成り立ちについて説明してくれたのだ。足助城から城下を見渡すと一筋の道も見えた。ボランティア・ガイドの方の話では、眼下に見える道はかつての街道で、武田軍もあの道を通って足助城へと攻め込んだとか。歴史を感じることが出来たのであった。ホームページそしてガイドのオバーチャンの話によると、足助城は平安時代~南北朝時代にかけて足助に勢力をもっていた『足助氏』の築城で足助七城のひとつに数えられる城。足助城は、発掘調査に基づき整備された、全国でも初めての試みの山城とのこと。足助城は、標高301mの真弓山の山頂を本丸として、四方に張り出した尾根を利用した、連郭式の山城で、真弓山は足助の町並みを眼下に 見下ろす要衝の地とのこと。足助城は、「真弓山城」とも呼ぶが、「松山城」「足助松山の城」とも呼んだようだ。鎌倉時代に足助氏が居城したという、「足助七屋敷(足助 七城)」の一つとも伝えられとのことだが、発掘調査では、この時代の遺物は発見されず、現在残された遺構は15世紀以降に鈴木氏が築城した跡と考えられていると。鈴木氏は、戦国時代に西三河山間部に勢力をもっていた一族。そのうち、足助の鈴木氏は、忠親→重政→重直→信重→康重と5代続き、初代 忠親は、15世紀後半の人と。16世紀に入ると、岡崎の松平氏との間で従属離反を繰り返し、永禄7年(1564)以降は松平氏のもとで高天神城の戦いなどに武勲をあげたと。そして、天正18年(1590)康重のとき、徳川家康の関東入国に従って、足助城を去るが、間もなく家康から離れ、浪人したと伝えられているとのことであった。その流暢な説明の知識と記憶力?に感服。そしてお手製の梅干しを土産に準備してくれたKさんと、来年の再会を約束して足助城を後に妻籠、馬籠に向かったのであった。

2010.11.21

コメント(0)

-

香積寺、飯盛山へ

香積寺は1427年に創建された、曹洞宗の古刹。この地の豪族・足助氏の菩提を弔うため、足助氏の居館(飯盛山城)後に建てられたのだ。足助城主・鈴木氏五代のお墓もあった。香積寺11世三栄和尚は、もみじの開祖と言われる人。お経を読むたびにカエデや杉の木を植えていったことをきっかけに、香嵐渓はもみじの名所となったとのこと。参道の両側には、カエデや杉の木々が生い茂っていた。紅葉のこの時期はもちろん、新緑の季節も魅力的なスポット。植物の生命力を感じることができる参道となっていたのだ。香積寺の山門から見た見事な紅葉。赤、黄、緑のBEST MIX。境内の白壁を背景にした紅葉。今回初めて飯盛山(254m)の山頂に登る。山の途中からの香積寺。平安時代末期に足助氏初代の足助重長により飯盛山城が築かれたのだ。山頂を三段に削って本丸から三の丸まで城塁が置かれ、西側と北側に矢場、東側には2箇所の空堀が切られた。現在もその痕跡が地形として残されているとのこと。足助氏衰亡の後は、その菩提を弔うために居館跡に先ほどの香積寺が置かれたのだ。山門脇には現在も土塁が残る。また、その後この地を治めた鈴木氏は飯盛山城を本城として6つの支城(真弓山城、臼木ヶ峯城、大観音城、城山城、成瀬城、黍生城)を築き、足助七城と呼ばれたとも伝わっていると。現在では山裾を流れる巴川と共に東海地方随一の紅葉の名所・香嵐渓を形成しているのだ。また、カタクリの群生地がある事でも知られ開花も3月下旬は賑わうと。汗をかき、息を切らして登っただけあって、こちらの綾錦の紅葉も見事の一言。雲一つ無い青空に映える紅葉。山頂からは足助の街並みも見えた。登りと下りで見る紅葉は陽光の違いにより、景色が異なるのだ。1本のスックと立つ紅葉。幹が印象的。来年もこの山に登ることを決断しながら飯盛山を下る。

2010.11.21

コメント(0)

-

香嵐渓へ

翌朝は、香嵐渓の紅葉見物のため早朝6時にホテルを出発。通常の朝食は7時からであるが、ホテルのご配慮で出発時には朝食用のおにぎりやコーヒーが準備されていたのである。急ぎながら朝の朝食を取り10分遅れでスタート。昨年も同じ時間に出発したが、駐車場入り口で既に渋滞が始まっていた。よって今年も同じ時間出発を決定。この地の観光は如何に近くの駐車場を確保するかにかかっているのである。香嵐渓近くまでは153号線で順調に車は進んだが、足助大橋の手前で既に大渋滞。暫く進んだが巴川の対岸の道に進路変更を決断。この辺は何回かこの渋滞を経験し、しかも地元の方が同乗している強みか。これにより車は順調に目的地の足助城駐車場に到着。足助城駐車場は標高391mの真弓山頂上付近にあり、駐車場の穴場であることを学習済み。わたしはここに4年連続の観光なのである。足助城址の開園時間は9時、足助城への山門は閉鎖中。8時開門と勘違いしたため、徒歩でこの山を下り、香嵐渓観光を先に済ませることを決断し、20分ほどで真弓山を下りる。香嵐渓の落部駐車場には既に多くの車が駐車していた。そして巴川沿いの遊歩道を歩き始めた。まだ早朝のため、晴天であるが朝の陽光がこの遊歩道に届いていないため真っ赤な紅葉も鮮やかさが今一。帰路に期待し待月橋に向かって脚を進める。すると、既に光を浴び真っ赤に輝きはじめた紅葉が迎えてくれた。三州足助屋敷の銀杏も鮮やかな黄色に変身しスッと立っていた。広場では既に猿が元気に芸を披露していた。対岸の山も日光を浴び錦秋の姿に。山ごと谷ごと見渡す限り ことごとく紅葉していた。そして陽光の移動につれて、色合いが刻々変化するのだ。今朝と翌朝とで色調の濃淡が僅かずつ変わっていくのである。待月橋を渡りビジターセンターの出店を巡る。この後、国道153号線にかかる巴橋を渡る。既に渋滞のまっただ中。再び真っ赤な待月橋が紅葉の合間から見えてきた。こちらも観光客で賑わってきていた。黄色のモミジも赤と同様に存在感を示していた。そして益々陽光が強くなる中、光を透かして鮮やかに輝く紅葉。そして香積寺への坂道を登る。

2010.11.21

コメント(5)

-

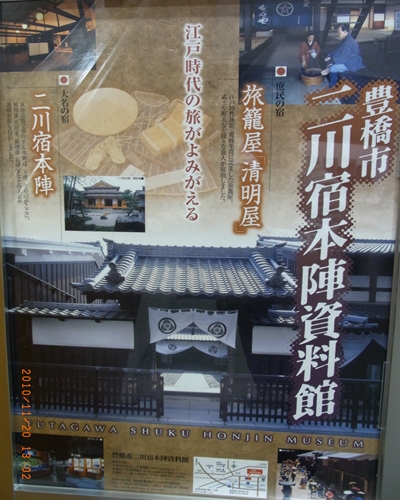

蒲郡 観光

連休を利用して今年もネパール旅行の友と、そして一昨年スペインを共に旅行した女性4人の合計8人で、蒲郡、香嵐渓、足助城、馬籠、嬬恋、小原の四季咲き桜の観光に行ってきました。19日は名古屋で会議のため、私の荷物は参加されるSさん宅へ前日の18日夜持って行き、車で運んでいただくこととしました。豊橋駅へ10時集合。車で合流する3名は東名の事故渋滞で1時間遅れで豊橋駅着。車2台に分乗し観光のスタート。まずは今年も『二川宿本陣資料館』へ向かう。江戸時代に東海道五十三次中33番目の宿場二川宿が置かれていた場所。東海道、二川宿、本陣のコーナーがあり、江戸時代の旅や街道、大名行列を知ることができ、現存する本陣と旅籠屋も見学できるのです。しかし、参加の女性4人の目指すものは変身コーナー。古めかしい着物の中から気に入ったものを選んで、カツラをかぶれば、江戸時代のお姫様、旅人に大変身!もちろん写真撮影もOKなのです。今回初参加のMさんのたっての希望で今年もここに。私も『バカ殿様』に変身しましたが、自分の写真はSさんのカメラで撮影したためアップ不可。よって勝手ながら無許可でSさんの変身ぶりを。無言で必死に準備中の女性軍、いろいろと目移りしている模様。見事に男装に変身した女性軍。いつ来ても癖になりそうコーナー。来年も!!!???多いに変身を楽しんだのち、蒲郡観光へ。まずは昼食に『あんかけスパゲッティ』に挑戦。『あんかけスパゲッティ』とは、名古屋特有の食べ物で、トマトベースの飴状のソースを太麺スパゲティーの廻りにかけ、トッピングした具材と麺を、その飴に絡めて食べる一品。初めての経験であったが『ヤミツキ』になりそうな味。★子安弘法大使高さ18.78mの東洋一の大きさを誇る、安産、子授かり諸願成就の子安弘法大師像。像の背丈は空海の世寿が62歳であったことにあやかり、62尺(18.7m)、釈杖の長さは竹島の標高に合わせ22m、抱いている子供の丈が5m、耳たぶの大きさ1m、目の長さが1mと言われていると。コンクリートにFRPライニングして建造したとお守りを売っている叔母さんの話。やや体の形のアンバランスが妙に印象的。★ラバーズヒル(恋人たちの丘)弘法大師像のすぐ近くにある展望台。蒲郡市内を一望できる絶景や、三河湾に沈む美しい夕日を見ることができるのです。毎年クリスマスの時期にはイルミネーションが点灯。永遠の愛を誓う鐘を大切な人と鳴らしに来る人が多いとのこと。私も旅友と『不倫』??の鐘を。眼下には対岸と387mの竹島橋で結ばれた竹島が。★無量寺(ガン封じ寺)私が参加者の皆さんに参拝を勧めての寺。ガン封じ寺の境内にある中国の敦煌・洛陽や蘭洲の石窟寺院をモデルにした珍しい千佛洞めぐりに挑戦。この洞窟めぐりは、ほの暗い通路の壁面に千体の石仏を配置し、洞窟の奥にはガンダーラの仏や大きな大日如来座像が安置されていた。拝観料無料が気に入ったのでした。境内に張ってあった『養生の四要』。貝原益軒の養生訓からか?養生の四要を見た限りでは、私のガンもさもありなんと・・・・・・・。そして駐車場から続く参道横の癌封じの願いが込められた絵馬の数に圧倒され、しばらく立ち尽くす自分がいたのであった。そしてそのガン封じ祈願のお札。誰の願いが書き込まれるのであろうか?西浦温泉の近くの海岸からの見事な夕日。穏やかな三河湾の赤く染まった海と夕日の絶好の景勝スポット。都会の喧騒を離れ、心を癒す事の出来た瞬間。ホテルは東岡崎駅の近くのビジネスホテル。60歳以上は1泊4500円の割引料金。チェックイン後懇親会へ。皆、久しぶりの再会もあり多いに盛り上がったのであった。

2010.11.20

コメント(0)

-

名古屋 出張

19日は名古屋で会議のため、品川から新幹線で名古屋へ。途中、白い雪をかぶった富士山が見事な姿を見せてくれました。これから日に日に白い雪を身に纏って行くのです。天竜川に」かかる白い橋とBEST MIX。名古屋駅から地下鉄で栄駅へ。地上へ上がるとオアシス21の姿が。空中に浮かぶガラスの大屋根はオアシス21のシンボル。ガラスの上面には薄いベールのように水を流し、無数の光の波紋を描き出しているのです。外周には園路があって地上14mの空中散歩が楽しめまるとのこと。この「水の宇宙船」の軸は名古屋城の方角を向いているのです。そして名古屋 テレビ塔。日本で最初に建設された電波と観光の集約鉄塔。久屋大通公園の中心にあり、高さは180m。地上100mにあるスカイバルコニーからは名古屋市街はもちろん、三河湾や知多半島、木曽御嶽山や中央アルプスまで見渡せるとのこと。 会議終了後、懇親会会場へ。既にテレビ等は夜のライトアップで緑色に変身。これまでゴールドだったカラーをグリーンに変えてライトアップされていたのです。もともと、久屋大通公園一帯で12月17日~25日に開催される予定の名古屋開府400年記念イベント「NAGOYAアカリナイト」に向けて、塔のライトアップの変化を計画していたと名古屋同僚の説明。その計画の一部として、10月11日から開催された生物多様性会議(COP10)を記念してグリーンにライトを変えたと。塔が別のカラーでライトアップされるのは今回が初めてと。公園のイルミネーションも見事。最近のLED技術の進歩は目を見張るばかり。懇親会ではしゃぶしゃぶ食べ放題に挑戦。名古屋駅前のビジネスホテルに宿泊し、翌朝、仕事の荷物はホテルから自宅へ宅急便で送付し、豊橋へ向かったのであった。。

2010.11.19

コメント(0)

-

電気ご使用量のお知らせ(H22年11月分)

東京電力さんから我が家の太陽光発電(京セラ、5.76kw)の『電気ご使用量のお知らせ(H22年11月分)』が届きました。★電気使用量昼:48kwh朝晩:214kwh夜:338kwh合計:600kwh 請求予定金額:9,381円★余剰購入電力量(売電量)売電量:279kwh売電金額:13、392円よって電気料収支は13,392-9,381=4,011円の黒字となりました。昨年12月から売電金額が48円/KWHに変わって1年を経過しました。この間の売電金額:219,168円支払金額:124,477円-----------------------収支 : +94,691円 プラス収入となりました。

2010.11.19

コメント(0)

-

皇帝ダリア

今年も我が家の横の農園の隅にある皇帝ダリアのピンクの花を開き出しました。キク科の植物とのことですので、秋になって日が短くなると蕾が出来、開花を始めるのです。今年も大きく成長しました。背丈は3mを超えるほどです。今年は大きな台風等の強風に遭わなかったため、倒れる幹も少なく、次々に花を開かせています。朝日を浴び始めた皇帝ダリアです。6時37分、大夫日の出の時間も遅くなってきました。これからの気温変化にもよりますが、 晩秋の寒さが弱ければ12月中旬まで開花を楽しめるのです。通常の年でも今月末までは花を開き続けるはずです。花はピンク色で直径約20センチメートルの大輪の花が茎の頂上につけています。晩秋のこの時期、空にそびえて立つ姿は圧巻です。真に『皇帝ダリア』なのです。しかし花が咲き続けていても、寒波や初霜が降りると、あっと言う間に萎れて、黒くなってしまう寒さには極めて弱い花です。これも『皇帝ダリア』、貴族の為か寒さには弱いのです。農園の反対側には、八重の皇帝ダリアもつぼみを付けていますが、この花の開花までは初霜が降りないことを願っているのです。

2010.11.18

コメント(1)

-

今年も芋煮会

ネパール旅行記も『完』をむかえましたので、いつもの『徒然なるままに』の書き込みに戻ります。昨日の日曜日は高齢の、いや恒例の『芋煮会』を我が農園で開催しました。仲間は高校のクラスメート9人。春の悲惨な宴の名誉挽回のために是非開催してくれとの某社長のリクエストに応えての開催となりました。今年は夏の高温、乾燥でサトイモの成長が悪く、収獲もイマイチでしたが何とか芋煮会用の里芋は我が農園で準備できました。今年も我が農園の前の畦道にブルーシートを敷きその上にゴザを敷いた高級宴席です。芋煮の他に焼肉も。そして秋刀魚も楽しみました。秋刀魚の横にはデザートの我が家のミカンが。11時から15時過ぎまでの、4時間にわたる宴会でしたが、今春の反省から酒の量も皆、意識的に抑えている事が解るのでした。それにしても、高校卒業後40年以上の仲間と、年2回ほどの元気な再会を喜び、楽しく語り合う事により、皆元気を吸収して次の再会を約束し合う青空の下での宴だったのです。

2010.11.15

コメント(2)

全13件 (13件中 1-13件目)

1