2010年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

ハモグリバエ

我が農園のスナップエンドウも気温の上昇と共に日に日に成長しています。しかしスナップエンドウには、幼虫が葉肉内にもぐりこみ、トンネル状の穴を開けて食害していくのです。食害した跡は葉の表面に細い曲線を描いたような白っぽい筋が残ります。葉っぱに白い絵の具で絵を描いたように見えるので『絵描き虫』とも呼ばれています。葉を透かしてみると中に白色の幼虫や褐色の蛹がいます。農薬を使用しないで、駆除するのは、こまめに潰すしかないのです爪の先で押さえれば、プチっと、簡単につぶれますがやや気持ちが悪いのです。先日ホームセンターに行った折、このハモグリバエ用の黄色い粘着テープを発見し、購入してきました。黄色はハモグリバエが好む色なのでここに留まり、粘着力により捕獲される仕掛けです。早速スナップエンドの誘引網に取り付けました。既に何匹かのハモグリバエが捕獲されていました。我がミツバチでしょうか?ミツバチも一匹捕まってしまっていたのです。既に濃いピンクの花を付けている株もありました。この粘着シートでハモグリバエの被害を最小限に抑え、甘いスナップエンドウでビールを飲むのが楽しみな『アラカン』農園主なのです。

2010.03.31

コメント(3)

-

花かいどう

我が家の庭の『花かいどう』がかわいい花を撓わに付けています。花の色がなんとも美しく開花前の、赤いつぼみが垂れ下がる姿も他の花にはない個性的な姿なのです。バラ科の落葉小高木で、中国の原産とのこと。楊貴妃の故事から「睡(ねむ)れる花」とも言われているようです。その美しさから、美人の形容として使われる花です。昔、唐の玄宗皇帝も楊貴妃をこの花にたとえて歌を読んだといわれています。花海棠(はなかいどう)の花言葉は『美女の眠り』。花言葉の通り、花柄が細長く、垂れ下がるように花を咲かせる姿は「美しい女性が眠っている姿」を思わせるのです。

2010.03.30

コメント(3)

-

潮干狩り

近所に住む義兄に誘われ、30年以上?ぶりに潮干狩りに出かけた。 昨日のテレビのニュースで駐車場が混雑しているとのこともあり、早朝6:30に出発。場所は車で約1時間の横浜市金沢区 野島公園。渋滞もなく順調に駐車場に到着。「野島公園第2駐車場」。伊藤博文公別邸が復元されて新たに整備された、自動遮断機のついた駐車場である。駐車料金:1時間日200円30分増すごとに100円。既に10台以上の車が。ここ野島公園はキャンプ場・バーベキュー・釣りなどが楽しめ、一日のんびり過ごす事ができるとのこと。公園内にある砂浜 は、横浜で唯一残された自然のものだそうである。準備して行った農作業用長靴、防寒用に上下のカッパを着重ねして、海岸へ出る。遠くに見慣れた造船所?の大型クレーン。そして目の前には八景島シーパラダイスと海苔の養殖場が見えた。曇、強風による波、そして寒さと厳しい条件であった。まだ潮が引き出す前であったが、波打ち際を熊手で引っ掻いてみたが収穫無し。1時間ほどして潮が少しずつ引き出し、じわじわと波打ち際を奥に進む。始めは小粒ばかりで、大きいのが見つからず苦戦。水温が上がると徐々に大粒が見つかるよ と側にいたおじさんの声。ここ野島公園のアサリは誰も撒いていないので入場無料。よってもちろん東京湾産。小ぶりなのも地のアサリの特徴。アサリの他にやや大きい『潮吹』も何個か収穫できた。砂などにもぐっているところを掘り出すと、水管から海水を吹くことからの命名である。千葉県木更津では「つぶ」や「つぶがい」とも呼ばれている貝である。そして『馬鹿貝』も。別名は寿司、刺身、ぬた等でおなじみの「アオヤギ」。「アオヤギ」は「バカ貝」のむき身を言い、多くは舌に見える足の部分を食べるが、最近では抜き身を熱湯にくぐらせたものもスーパーに出回っている。「馬鹿貝」は一見「蛤」に似ており、「蛤」を取ったと勘違いした汐干狩客をガッカリさせる悪者?であるが、「蛤」と大きな違いは貝殻の厚さ。「蛤」は厚く丈夫な殻だが、「バカ貝」は薄く壊れ易い殻をしているのだ。また、変わった気の毒な名前であるが、その名の由来は諸説あるとのこと。 バカ見たいに沢山とれるから 長い舌をダラとだしてバカみたく見えるから 砂浜で太陽に向かい口をポケッと開けてバカみたく見えるから家である貝が壊れやすい事から「破家貝(はかがい)」と言われた と。 寒風の吹く中、鼻水を垂らしながら砂地と格闘すること約3時間。強風、そして海水により底冷えがする感じで長時間やっていると結構辛い。厚い靴下に長靴を履いているが海水に入るとそれなりに冷えるのであった。10Lのバケツに半分量ほどの収穫し潮も満ち始めてきたので終了とした。帰りの時間には、この寒さにもかかわらず多くの家族ずれや老若男女が砂浜に。そして海の中では、禁止のはずのあさり収獲用の大型鋤簾(じょれん・ジョレン)を駆使して頑張っているオジサンの姿も。自宅に戻り、持ち帰った海水で早速砂出しを実施。定番の味噌汁とガーリックとバターを加えて、ガーリックバター風味のアサリの酒蒸しとで早速夕飯に楽しんだのであった。そして中~大潮にタイミング合えば再度アサリ採りにチャレンジしたいと思っているのだ。

2010.03.29

コメント(3)

-

土筆(つくし)

我が農園の近くの空き地(休耕畑)に土筆(つくし)が顔を出しています。 土筆は、正しくは「すぎな」の胞子茎というもので、「付子」とも書くのです。この土筆に引き続いて、細い線状の緑の葉っぱが出てくるのです。両方とも地下でつながっているのです。 「つくし」の名は、「澪標(みおつくし)」(船が港へ入る通路を示した杭)の「つくし」で、突き立った杭のように見えることから。 また、「突く突くし("突き伸びる")が由来とも言われています。漢字の「土筆」は、土に刺した筆のような姿、からなのです。スギナは畑でも蔓延る難防除雑草です。また「つくし」は春の山菜としても親しまれています。やわらかく煮たり、佃煮にして食べるのです。スギナは乾燥させて薬草として利尿作用がある薬となるようです。また「つくし」は花粉症にも効くと言われているのです。そして土筆の近くには蓬の若い芽も顔を覗かせていた。この蓬も野山や土手、道端や空き地など至る所に、これでもかというほど群生するのだ。草全体に独特の香りがあり、春先の若葉は草もちの材料として知られ、この辺ではモチ草と呼んだ方が通りが良いのかもしれない。若葉や若芽は天ぷらにしても美味しいのである。休耕畑(あきはた)に 土筆探して 近寄れば 蒼き蓬は 春の香りを・・・詠み人知らず

2010.03.28

コメント(0)

-

ソラマメ

我が農園のソラマメは昨年11/1にポットに種蒔きし、11/29にシルバーマルチを敷き定植したものです。気温も漸く上昇し成長を始めました。ソラマメの種のまきどきは、早すぎると徒長して越冬中に霜害を受けるのでいつも11月初めとしています。そして冬の間、乾燥と寒さから守る為と、ウイルス病にかかりやすいので、シルバーマルチなどを敷いてアブラムシの防除をするようにしているのです。ソラマメにはタンパク質、糖質、鉄、カルシウム、ビタミンB1、B2、C、食物繊維などが含まれています。さらに動脈硬化や高血圧の予防などの効果があると言われています。食物繊維も含まれているので、便秘予防にも良く、利尿作用もあり、胃の働きも助けてくれるので、酒の肴にはピッタリの野菜なのです。既に花を付けている株もあります。大きな豆になるからでしょうか、花も大きめです。しかし大きさのわりに繊細な花なのです。花びらの中心に黒く見える部分は、実は濃い紫。同じ濃い紫の線が葉脈のように花びらの外側に広がっています。葉脈の周りは水を流してにじんでしまったような薄紫なのです。この花が終わると、可愛らしいそらまめの赤ん坊が出来て来るのです。開花後35日~40日くらい、上を向いていたサヤが、下を向くようになった頃が収穫適期(5月頃)です。ふくらんだ莢に光沢が出て背筋が黒くなり、下を向いたらサヤの付け根から切り採り収獲するのです。採りたてを塩ゆでにして食べると味もまた格別で、とびきり鮮度の良いものを食べられるのは我が菜園で育てる醍醐味なのです。

2010.03.27

コメント(1)

-

だいこんの花

冬の食卓を賑わせてくれただいこんも、この時期になると、とうが立って花を付けている。畑に咲いた大根の花。アブラナ科なので、花の色は違うが形は菜の花によく似ている。人知れず忘れられた茎に咲き人知れずこぼれ散る細かな白いだいこんの花 (向田邦子脚本TVドラマより)そしてこの大根の花の隣には白菜の花が咲いている。白菜の花は黄色い菜の花。そして再びその隣にはブロッコリーの小さな花が賑やかに咲き出した。

2010.03.26

コメント(0)

-

ビオラの定植

昨年10月初めに種蒔きし、ビニールトンネル内で育てたビオラが漸く開花を始めて来たのでプランターに移植しました。冬から春の花壇に欠かせない小輪系のパンジーです。ポットから抜き出すと、土の外側には真っ白な根が蜘蛛の糸のように一面に拡がっていました。イチゴの畝の両側にプランターを仮置きしました。ビオラは品種が豊富で、花色は紫、青、白、黄、橙、赤、黒、・・・・・と非常に多彩です。パンジー以上に丈夫で、病気にも強く作りやすいのです。それぞれ違う表情、雰囲気を色々に楽しませてくれ、その可愛らしさ、花びらの美しさが妙に気に入っています。あんなに小さな種一粒から、いったいいくつの花を咲かせてくれるのでしょうか。その生命力のすごさには感心するばかりなのです。楽器の『ビオラ』はバイオリンより一回り大型ですが、花のビオラはパンジーより小型なのが妙に面白いのです。寒い冬にも負けず越冬し春を迎え、これからしばらくの間次々と咲いてくれ、ビオラの花言葉『誠実』な愛を感じさせ、『私のことを思って』次々に花を見せてくれるのです。そして畑の所々から昨年こぼれた種から濃紫のビオラが芽を出し花を着けている野生派のビオラも私を楽しませてくれているのです。

2010.03.25

コメント(0)

-

シイタケ

1昨年秋に通販でシイタケのホダ木を10本購入しましたが、この春までの収獲は僅かに2本と殆ど収獲出来ませんでしたが、春になり雨も降り、漸く1本のホダ木から3本のシイタケは発芽し成長中です。この成長の記録です。3月13日朝 2ヶ所から芽が出ていることを発見。3月18日朝には下に1本増え3本が成長中。3月21日午後には3本の傘が重なり合ってきました。3月22日の朝の状況、やや成長のスピードが弱まっているようです。3月23日朝、下の2本の傘が縄張り争いを行っています。今朝(3月24日)、雨に濡れながら頑張っていました。そして1番上のものは傘に割れが入り収獲の適期を迎えていました。シイタケ栽培については、私は特に加速せず自然に任せることにしていました。インターネット情報によると、4月中旬が椎茸の出やすい季節と書いてありますので、今週末には発生促進作業として、水への浸漬作業にTRYしたいと考えています。ところで先週末、近くのホームセンターでも巨大なシイタケ??を発見しました。これらも我が家と同じく3本の競演でした。

2010.03.24

コメント(1)

-

スイセンに囲まれて

我が家の庭も暖かい日が続いて、春の花の代表格の各種の水仙が咲き出しました。早咲きものは正月前にはすでに咲き出していましたが(「日本水仙」「房咲き水仙」などの早咲き系は12月から2月頃に開花)、 この時期の3月中旬頃から咲き出すものは、花がひとまわり大きいものが多いのです。スイセンは、地中海沿岸、カナリー島の原産で、ヨーロッパから、小アジアを経由して中国に渡り、それから、古くに日本に渡来したとのこと。名前の由来は、古代中国では、水辺を好んで繁茂する清らかな植物を「水の仙人」と呼んだといいます。この植物が繁殖することによって、「水の仙人」から「水仙」と呼ばれたのだそうです。 日本には、南宋の頃に修行僧が持ち帰ったとされていて、鎌倉時代に中国名の「水仙」をそのまま音読みにして「スイセン」という名になったとされています。 我が家の庭に咲く水仙各種を紹介します。ラッパ水仙。ラッパ水仙は色々な色があります。花びらも一重と八重咲きも・・・。全身真っ黄色で鮮やかなラッパ水仙。下向きに咲き、花びらが反り返っている種類。この水仙は全部真っ白なラッパ水仙。ラッパ部がうす黄色な種類。 口紅水仙。ジェントル・ジャイアントラッパ部が上に比べてやや小さい品種ピンク水仙八重咲き水仙、従来種 八重咲き水仙、ダブルファッション。黄八重水仙、 ピンクパラダイス。房咲き水仙 HPによると、海外では水仙は「希望」の象徴であり、ガン患者をサポートする団体の多くで、春の訪れと共に咲くこの水仙が「希望」のシンボルとして募金活動のキャンペーンに用いられているとのことだ。去年なら読み過ごしていた内容である。しかしスイセンは有毒植物でもあるのだ。同じ科のヒガンバナ同様、『リコリン』をはじめとした有毒成分を含んでいる。リコリンの最小致死量は、体重10kgに対して静脈注射では0.3gだそうですから・・・、体重60kgの大人でもわずか1.8gで死に到ることになるのです。中毒症状として、嘔吐、悪心、腹痛、下痢、脱水症状を引き起こすと。有毒成分は主に球根に含まれると言われるが、葉や花にも無いとは言い切れないらしい。現にニラと間違えてその葉を食した人が猛烈な嘔吐を催したとの報告もあるようだ。以前我が家も庭のムスカリの葉を、ニラの葉と間違えて調理した経験があり十分注意したいものである。【桜より水仙の花少しだけ早くも咲くか彼岸のこの日】・・・・・詠み人知らず

2010.03.23

コメント(1)

-

タネツケバナ

我が農園の下の小川に『タネツケバナ』の群生が小さな白い花を付けていた。タネツケバナは、日本全土の水田の畦や水辺に生える越年草です。冬をタンポポと同じロゼット状態で乗り切り、春になると細目の茎を何本かぐんぐん伸ばし、小さな白い花を咲かせるのです。因みに、ロゼット状態とは地面に葉が広がって立ち上がっていない状態を指すのです。イネの種であるモミを苗代に蒔く前に水に漬ける時期は、この花の咲く頃だということで名付けられたらしい。『ナ』を書き忘れると『種付馬』になってしまう微妙な名前?の雑草。花のあとには、棒のような実ができます。これが熟すと、たくさんの細かい種が飛び散ります。タネツケバナというだけのことはあります。ところで、タネツケバナの花言葉は、"情熱"とか"熱い思い"なのだそうですが......水田の畦道や水辺でちいさく咲いている姿を見ていると、個人的にはもうすこし胸の内に秘めたような静かな花言葉の方がふさわしいと思えなくもありません。この雑草は春の七草のひとつに数えられるナズナとよく似ていますが、全く別の植物なのです。そして近くにはもう一つユニークな形の黄色い花の群生が。キツネノボタン?花の中心に丸いヘビイチゴの実の如き形の直径1cmほどの緑の果実がついていた。果実はイチゴと同じく集合果で、角状の突起それぞれが一つの実とのこと。更に実が生長すると突起が出てきて、実の形からコンペイトウグサと呼ばれているとのこと。この近くには『セリ』の群生もあったので、若芽を摘んで来ました。そして今夜の夕飯のおかずにしたのです。昨日の雨で小川にはきれいな水が流れ、その中に長靴で入り込み束の間の童心に返り、小川に戯れ楽しんだのでした。

2010.03.22

コメント(2)

-

スナップエンドウ

昨年11月下旬に定植したスナップエンドウが冬を元気に越し、だいぶ大きくなり 蔓が伸び始めてきたので、支柱をたてネットを張り、蔓を誘引しました。スナップエンドウはさやが柔らかく、肉厚のさやと豆の両方を食べることが出来るのです。さっと塩茹ですると鮮やかな緑と甘みが、シャキシャキとした歯ざわりと共に楽しめます。塩やマヨネーズで食べるとビールのつまみに最高な一品です。同僚によると天ぷらにするとサクサクとした食感も楽しめるようです。肉料理のつけあわせやダなどにも用いる事が出来るのです。アメリカで育成された新品種で、日本には1970年代に導入されたとのこと。「スナックえんどう」とも呼ばれ、4~7月頃にかけて収穫できるのです。あと半月もすると可愛らしい花が咲き始め、花がしぼむとサヤが育ちだすのです。自宅の横の畑のものも同じようにネットを張りました。隣はイチゴ栽培の畝です。さやがまるまると太ってきたら収穫どきです。豆は収穫したてが一番旨いので、すぐに調理して食卓へ。収穫したてのおいしさを堪能しているのです。今年も昨年の如くまるまると太ったスナップエンドウが楽しめそうです。

2010.03.21

コメント(2)

-

一期一会(いちごいちえ)

先週の初夏を思わせる暖かさによってイチゴの株の中心から新芽が急に伸び始めてきました。新芽が広がってくるとマルチングの時に新芽を傷めるので、その前にマルチングを行うのです。マルチングの前に幸い雨も降り、乾いていた畝も水分を含みましたので、まずは畝の両脇に米糠を散布し土寄せを行いました。米糠には発酵微生物群が必要とするマグネシウム、カルシウム、リン酸、ビタミン類などが多く含まれており、十分に発酵させた米ぬかを肥料として使うことで、土壌にはミミズや微生物が大量に発生するようになるのです。微生物は雑草や作物残渣、土に含まれるミネラルを分解し各種有機物を作ります。その有機物がイチゴの根に吸収されイチゴの株を健全に育て、甘い大きな実を付けてくれるのです。また、微生物はねばねば物質を出して土を団粒化し、ミミズが土地を耕し、水はけがよく通気性に富む土を作ってくれるのです。古い下葉を取り除き、病害虫予防の消毒をした後に、黒いビニールでマルチングを行いました。マルチングの方法は、黒いビニールを畝に覆い、カッターナイフで株の上を十文字に切り、そこから手を入れてイチゴの葉を傷めないように丸めて握り、ビニールの上に導き出したのです。マルチングは地温が下がったり、土壌が乾いたりするのを防ぐために行うのです。そして草取りの手間も省けるのです。また、果実の汚れを防ぎ病気の防止にも役立つのです。この時期の3月中旬に毎年おこなっています。マルチングは我が実家等では、昔は藁を敷きつめていたのですが、残念ながら藁の入手がなかなか出来ないためポリマルチを毎年敷いているのです。既に花を付けている株も在りました。3月初めの花は低温障害により奇形果ができたり着果しなかったりします。3月上中旬までの花はこれを取ってしまうのです。花を取り除いたからといって後から咲く花の実が大きくなるということはありませんが。イチゴは他家受粉です。目の前にいる我がミツバチが飛んできて授粉をしてくれるのです。これにより全体に形の良いイチゴとなるのです。今年開いたイチゴの花たちにとって、命短い働き蜂との出会いはまさしく『一期一会』?なのです。今年も下の写真の如く、昨年と同様に、大きな甘いイチゴが楽しめるよう我がミツバチ嬢の活躍に大いに期待しているのです。

2010.03.20

コメント(0)

-

UFO 外濠に着水

先週の大阪出張の際の早朝の大阪城公園散歩時に外堀に浮かぶUFOを発見したのだ。太陽光発電による水浄化システム「ソーラーUFO」とのこと。太陽光発電水浄化システム「ソーラーUFO」は、CO2を排出せずに水を浄化できるのが特徴で、池や堀などに浮かべて使用するのだ。本体は直径5m、高さ1.6mの円盤型。太陽電池容量は約1.3kWで、1日に約9000リットルの水を浄化できると。 【http://www.ntt-f.co.jp/news/heisei21/h21-0819.html】より上部に取り付けた太陽電池で発電し、その電力を利用して内部の装置で水をろ過したり新鮮な空気を水中に送り込んで水を浄化する仕組み。太陽電池で発電できる昼間には上部から噴水を上げながら水の浄化を行い、夜は昼間蓄えた電気でLEDが点灯させ、PR効果を狙うイルミネーションにもなると言う。 【http://www.ntt-f.co.jp/news/heisei21/h21-0819.html】より直径5m程の円盤型の浮体の上に太陽電池を設置してある。晴天であったが早朝の為、日射量が少ない為噴水も連続に上がらず時々1m程度吹き上げるのだ。株式会社NTTファシリティーズが、CSR活動の一環として、太陽光発電による水浄化システム「ソーラーUFO」を活用した新たな環境面の社会貢献活動に取り組む企画とのこと。近畿経済産業局及びビジネス活動のグリーン化に取り組む大阪市が協力し、大阪城の堀にソーラーUFO(太陽光発電水浄化システム)を設置し、2009年8月よりこの3月まで運転を継続しているようだ。我が職場の横を流れる目黒川にも設置して欲しいと考えながらこの場を後にしたのであった。

2010.03.19

コメント(1)

-

じゃがいも 種芋植え付け

先週末にじゃがいもの植え付けを行った。 今年も種芋はホームセンターで購入した。種類は『シャドークイーン』『インカのめざめ』『キタアカリ』『シンシア』『男爵』の5種類。今年も多品種を少量ずつ種植えしたのである。『シャドークイーン』 濃紫色のカラフルポテト新品種。皮も中身も鮮やかな紫色のじゃがいも。今までの紫じゃがいもよりも3倍のアントシアニンを含むことと、調理後も鮮やかな色が落ちないところが特徴。 『インカのめざめ』このジャガイモは生命力が強く、男爵や北あかりなどと比べると非常に小粒で、色は非常に鮮やかな黄色、栗のような独特な風味・甘味・食感が特徴。南米アンデス地方の小粒種を、日本のような長日条件でも栽培できるよう改良してできた新しい品種。小粒なほど旨いという珍しい新種なのである。煮崩れが少ないので煮物に適し、ポテトチップスやフライドポテトにも向くのだ。まだまだ生産量が少なく、非常に貴重なじゃがいもなのである。インカのめざめはアンデスでは普通のジャガイモの3~5倍の価格で取引され、スウェーデンでは「アーモンドポテト」、北米では「ナッティポテト」と呼ばれているという。 『キタアカリ』キタアカリは、香りが良く、甘く、えぐみがないことと、滑らかな舌触りが特徴。果肉は黄色みを帯び、ホクホク甘いことから別名「栗じゃが」「黄金男爵」などとも呼ばれている。品種としては、昭和62年に登録されたまだまだ若手のじゃがいもであるが、今ではその美味しさが全国に知れ渡り、高い人気と作付量を誇っているのだ。 『シンシア』何故か今年もこの品種を手元に。この品種の名前が好きな『アラカンオジサン』。フランスでNo.1のジャガイモ育種会社、ジェルミコパ社で育成された品種とのこと。日本へはキリンビール(株)が導入し、品種登録、商標登録された品種とのこと。外見は目が浅く、たまご型できれいなかたち。肉色は淡い黄色。休眠が長いため芽が出にくく貯蔵性がよい。これが良いのである。シンシア(Cynthia)には、「月の女神(Dianaの異名)」という意味も。丸くて、ちょっと黄色くて、豊かな味のこのジャガイモにぴったりの命名。 『男爵(だんしゃく)』明治時代にイギリスから持ち込んで日本に定着させた品種。デンプンが多くホクホクした食感が得られるが、煮くずれしやすいのがある意味で弱点。このため、粉吹き芋やマッシュドポテト、コロッケなど潰してから使う料理に適しているのだ。芽の部分が大きく窪んでおり、でこぼこした形状なので皮をむきにくいらしいが。ジャガイモは用意した種芋の芽がすでに出ているのなら、そのままスグ植えてしまっても大丈夫。種芋は大きすぎると、芽が必要以上に出たり、腐りやすくなったりといい事がないのである。よって、包丁で芽の位置を確認しながら半分に切断。切った種芋は、2~3日切り口を乾燥させる為に清浄な日陰に安置するか、切断面に灰を必ず付けます。コレを怠ると、土の中で腐る確立が高くなってしまうのです。今期は時間がなかったので昨年の残りの灰を付けました。切り口を下にし、やや深めに植えます。およそですが、10cm前後。約25cm間隔(やや狭い?)に種芋を配置し、その間に化成肥料と牛糞の施肥を実施。極力芽の位置を上にするのです。土を平らになるまで被せて種芋の植え付け完了としました。あとは、発芽を待ちます。天候にもよりますが、植え付けから10日くらいで発芽予定。そして芽欠き。ジャガイモの場合、間引きではなく、芽かきと呼びます。あらかじめ種芋を等間隔に植えているので、いくら芽を取り除いても株の絶対数が変わらないからです。随時、芽かきをおこなうのです。 ひとつの種芋で芽を1本だけ残す場合、大きく立派なイモができますが、イモの数は少なくなりますので芽を2~3本残すようにしています。芽欠きの後は再度の施肥と土寄せ。 葉が黄色くなったら頃掘り起こして収穫。種芋の植え付けから約60~90日後に収穫となるのです。その日が今から楽しみです。

2010.03.18

コメント(0)

-

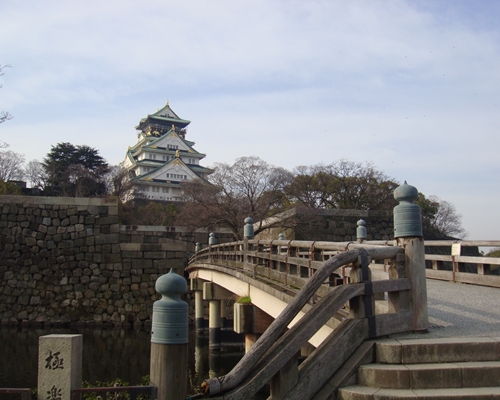

大阪城 早朝散策 その2

堀沿いを更に歩き極楽橋から内堀を渡り天守閣広場へ。歴史のドラマを今に伝える天守閣が大空に雄姿を見せる大阪城公園は、大阪の中央に位置する、総面積105.6haの広大な公園。大手門、千貫櫓、火硝蔵など13棟の重要文化財があり、遠い日の面影を映しているのである。現在の天守閣は昭和6年に260年ぶりに再建されたもの。豊臣期から数えて3代目。初層から4層までは徳川時代風の白漆喰壁とした一方、5層目は豊臣時代風に黒漆に金箔で虎や鶴(絵図では白鷺)の絵を描いているのだ。平成7~9年にかけて、平成の大改修が行われた。この時、建物全体に改修の手が加えられ、構造は阪神・淡路大震災級の揺れにも耐えられるように補強され、外観は壁の塗り替え、傷んだ屋根瓦の取り替えや鯱・鬼瓦の金箔の押し直しが行われたという。また、身体障害者や高齢者、団体観光客向けにエレベーターが小天守台西側に取り付けられていた。15日(月)の朝日新聞の夕刊によると『大阪城の足元 ぽっかり』の記事が。天守閣前のアスファルト道路が突然陥没したと。陥没して出来た穴は約2m径、深さ1mとのこと。陥没した穴が写っている写真を見ると間違いなく私もこの上を先週早朝に歩いていたのであった。落とし穴に落ちずによかった、よかった。 【http://sankei.jp.msn.com/photos/affairs/ disaster/100315/dst1003150004000-p1.htm】より旧大阪私立博物館。ヨーロッパ城郭風の建物である。旧大阪私立博物館は、昭和天皇の即位を祈念して、昭和6年に、市民の寄付によって、大阪城天守閣の再建、大阪城公園の新設と合わせて、第四師団司令部として、建設されたものとのこと。戦後は、大阪市警視庁として、その後は大阪府警本部として使用されてきたが内部を改装し、昭和35年から平成13年まで、大阪市立博物館として使用されていたのである。『桜門枡形』は城内随一の巨石群。真正面が蛸石という城内一の巨石。左側は振袖石で城内3位とのこと。この巨石の上には多聞櫓があったが明治維新の戦火で桜門と共に消失したとパンフレットに。天守閣の真南に位置する桜門から外に出る。桜門の名は秀吉時代に見事な桜並木が在ったための命名。消失した門は明治20年に江戸時代と同じ高麗門形式で再建され現在は国の重要文化財に指定されているのである。そして手前には空内壕が左右に。園内交通「ロードトレイン」が今日の出番を待っていた。広く起伏のある大阪城公園内の移動用に、お年寄りや体の不自由な方をはじめ、子供達も楽しく乗車でき、天守閣や大阪城の見事な石垣が堪能できる乗り物なのである。約1時間の早足での早朝散歩。早朝のため人の数が少ないのが何より良いのである。帰りはNHK大阪放送局が近くにある谷町4丁目駅を利用し、この日の仕事場である淀屋橋駅に向かったのであった。

2010.03.17

コメント(0)

-

大阪城 早朝散策 その1

仕事のために前夜泊にて大阪へ。ホテルでいつものように目が覚めるまま、久しぶりの大阪城公園の早朝散歩に向かった。森ノ宮口から大阪城公園に入る。入り口には既に桜が満開状態、いや『紅葉スモモ』という李(スモモ)の花(木に架かっている札によると)が満開状態であるのだ。ちなみにこの李、葉っぱの色が紫蘇のような赤みをおびていることからこの名前がつけられたということである。森ノ宮口から城の方へ人造の水路に沿って歩くと噴水広場に着いた。噴水には工事用フェンスが。中心に大きな、さび色の石が寄り添うように建っており、それを中心に円形に水溜りと噴水があるが、残念ながら水もなく枯山水状態。桜のシーズンを前に整備工事が行われている模様。それを更に円形の道路がとりまき、何台かのベンチが道にそって並べられている。近くには売店もあり(勿論開店前)、周囲にはベンチが据え付けられてあり、市民が(いやホームレスと思われる方も何人か)それぞれのスタイルでくつろぐ姿が見られた。しばらく歩き玉造口から主目的の梅林へ。大阪城内の濠の横にある梅林。内濠の東側、約1.7haの広さに約1300本近くの梅が植えられているとのこと。梅の種類は早咲きから遅咲きまで約100品種揃っているので、1~3月と長い期間、梅の花を楽しむことができるのだ。間違いなく、大阪市内随一の梅林なのである。梅林全体の開花状況は「白梅は終わりそして紅梅は散り初め」の状態。観梅シーズンを締めくくる"最後の紅梅"『摩耶紅(まやこう)』と『鹿之谷紅梅(しかのたにこうばい)』が見頃となっており今年の観梅シーズンもいよいよ終盤の状況であった。多少の寒の戻りがあったせいか予想以上に紅梅の花の残りはよかったが、残念ながら多くの白梅の花たちのピークは完全に過ぎていたのだ。しかしながら早朝のため、観梅の人も極めて少なく、かつて豊臣秀吉の築城した大阪城天守閣を借景として見ながら梅を眺めて時を過ごす贅沢な朝の時間が過ごせたのであった。この大阪城公園梅林の特徴は、大都会の真ん中にあるということもあり、大都会のオアシス的存在だということ。大阪城と大阪ビジネスパークに隣接したなかで、梅の開花期になり梅の甘い香りが漂いだすと、ここにだけ違った時間が流れているように感じられること間違い無しである。写真は梅にメジロがとまっていたところを撮ったもの。「梅に鶯」というコトワザは中国から伝わってきたそうだが、実際は梅に鶯が寄り付くことは季節的な要因から考えにくく,メジロの見間違えだったのでは・・・とか?そういえばウグイス色ってメジロの色なのである。私のデジカメではこのズームが限界、この様な時に一眼レフカメラが欲しいと感じるのであった。

2010.03.16

コメント(0)

-

NJ2群 降嫁す

今年の1月に予約しておいた蜜蜂群4枚が漸く週末の土曜日に送られてきました。去年から続く蜜蜂不足が相変わらず続いているようです。今回もクロネコヤマトの裸のベニヤ箱に入って宅急便で送られて来ました。土曜日は強風の為、この箱を開けずに、蜂群を予定の設置場所に置き、巣門のみを開けて置きました。昨日の日曜日は朝から好天に恵まれましたので、荷造りを解き釘を抜いて、10枚箱に移動しました。用意しておいた巣碑枠を1枚追加しました。蜂群と貯蜜の状況を調べてみました。巣枠には多くの産卵が確認され、一面に巣蓋の状態まで進んでいるものも巣枠もあり満足の行く群勢のものでした。元気な女王も確認でき、活発に動き回っていました。 貯蜜が少ないようでしたので、直ちに砂糖水と疑似花粉の給餌を行い、豊かな貯蜜状態にしてやりました。手短に内検を完了し、巣箱を閉じ簡単な保温を来ない新居が完成したのです。これで養蜂場は2群となりました。NJ1群は元気すぎるほどの状態で越冬し、群勢を強化している為、既に継箱を乗せた状態となっています。

2010.03.15

コメント(2)

-

NJ1群 内検

先週の土日は低温&雨の為、内検はパスしました。その代わりに園芸容器に、スポンジを入れそこに砂糖水を注入し巣門に置いてやりました。今朝養蜂場に行ってみると、そこに既に多くのミツバチ達が屯していました。既に砂糖水を吸い尽くしたようで、多少の砂糖水をスポンジ上に注いでやると、多くのミツバチ達が更に集まってきました。過保護なミツバチ嬢、『深窓の令嬢』そのものです。風が強い為、内検するべきか悩みましたが、群勢が強い為、王台等を既に作っているのではないかと考え、敢えて内検を実施しました。1ヶ月前ほどに入れた新巣礎枠は、当初は一部を囓られていましたが、今回確認して見ると、完全に巣室を表裏面に完成させ、そこに産卵、巣蓋も確認できたのです。初めての巣室ですので、新鮮な薄茶色で完成しています。女王蜂もこの巣室に訪れ、盛んに移動しながらお尻を巣室に挿入し産卵している姿を初めて確認することが出来たのです。中央に王女が(ややピンボケ)。他の巣枠にも多くの産卵、巣蓋が確認できました。現在、給餌箱1枚と巣枠8枚で構成されていますが、やや過密状態であり、多くの巣蓋も確認されていますので、更なる増群を予想し継ぎ箱を乗せることを決断したのです。新巣礎枠を2枚用意し、蜜貯留の多い巣枠を上段に移動し、空いた空間には保温を目的に、ビニールの緩衝材を詰め、砂糖液を補充し完了としました。 養蜂場のパイプ囲いの横梁パイプに、養蜂師匠の情報に基づき、先週の日曜日に作成した樹枝皮を貼り付けた板を分蜂の止まり木としてぶら下げました。内検後は多くの働き蜂が飛び立ち、巣箱の裏にある菜の花を訪れていることが確認できたのでした。黄色い花粉球を両脚に着けて戻ってきていました。 そして戦前の養蜂家の指南書をオンラインで見つけ購入しました。岐阜の『渡邉養蜂場』の渡邉 寛氏の著述による『安全確實なる蜂王誘入法』。昭和16年発行、価格八銭の古文書の如き内容です。読めない漢字が随所にあり、高校時代の漢文や古文の授業を懐かしく思い出しながら楽しんでいます。そしてBOOK-OFFで旧漢字も解る『漢字辞典』を105円で購入して来たのでした。いよいよ蜜蜂嬢達の活躍の季節が到来したのです。そしてこの古文書で学習した内容が実践でき、群数の拡大に繋げたいのです。

2010.03.14

コメント(0)

-

巨大黄金大仏 発見

巨大な黄金と極彩色の大仏の半身像を発見した。一緒に写っている人からその大きさが解るのである。4月に放送のNHK古代史ドラマ「大仏開眼」のロケ撮影で使用された実物大の大仏半身像とのこと。 高さ・幅約9メートル、奥行き約4.5メートル、重さ約2トン。史料を基に、聖武天皇が建設した奈良・東大寺の大仏を再現。主な材料は樹脂と発泡スチロールとのことだ。建立当時と同じ極彩色の表情豊かな大仏、見事であり感動ものであった。古代史ドラマスペシャル『大仏開眼』は前編4月3日(土)と後編10日(土)の19:30~【NHK総合テレビ】で放送予定とのことである。このドラマでは東大寺の大仏建立を命じた、聖武天皇の皇女で、盧舎那仏像(大仏)の開眼法要を取り仕切り、そして大仏建立を命じた父・聖武帝の背中を見つめ続けてき阿倍内親王(のちの孝謙・称徳天皇)や、唐から帰国して理想の国づくりに向かって思い、悩み、そして突き進み、天才学者として孝謙・称徳天皇に仕えた吉備真備、さらに、この2人と権勢を競う、藤原仲麻呂を主な登場人物として、盧舎那仏像(大仏)建立に至る当時の世相と人間模様を描くという事である。阿倍内親王(のちの孝謙・称徳天皇)は女優の『石原さとみ』が演じるとのこと。遣唐使として奈良時代初期に大陸で学んだ天才政治家・吉備真備は『吉岡秀隆』が演じるのだ。古代史好きとしてはありがたい番組放映である。この時期の歴史は、皇族同士の戦いであり、色々な意味で映像化が難しいようである。『壬申の乱』が未だドラマ放映化されないのも皇族兄弟の争いであるからであろうか? 黄色い花と黄金のコントラストが美しい。まだ約1ヶ月先であるが、番組の放映が待ち遠しい『アラカンオジサン』である。4月3日、10日の2週連続で放送するNHK古代ドラマスペシャル「大仏開眼」の予告動画が、番組公式サイトに配信されているのでここに紹介する。http://www.nhk.or.jp/osaka/daibutsukaigen/index.html

2010.03.13

コメント(0)

-

河津桜

我が会社のある大崎駅の近くの大崎ニューシティの広場の河津桜が満開を迎えている。河津桜は静岡県伊豆半島の河津町に咲いている、非常に濃いピンク色の花びらを特徴としている桜なのだ。また沖縄と並んで全国一の早咲き桜として知られており、2月にもなると開花を初め、それから約1ヶ月間は咲き続けるという非常に寿命の長い桜でもあるのだ。この大都会の広場でも、一番早く見られる桜としてこの近くで仕事をしている人たちに親しまれ、例年鮮やかなピンク色の花を咲かせているのだ。日が照るとますます、そのピンクが鮮やかさを増してくるのだ。そして近くの噴水も春の陽射しを浴びて白く光っているのだ。池の青と噴水の白のコントラストとピンクの彼岸桜の競演の広場となっているのだ。

2010.03.12

コメント(0)

-

ロマネスクとフラクタル図形

我が農園の奇妙な形の野菜、野菜の名は「ロマネスク」。 別名「カリッコリー」、「ブロッコリーロマネスク」とか「珊瑚礁ブロッコリー」と呼ばれているのだ。カリフラワーとブロッコリーの相の子で、オランダ原産らしい。味は特に旨いとは思わないが(純白のカリフラワーの方が好きであるが)形が面白いので毎年栽培して形を楽しんでいるのである。最初にこの植物の本物を、出張先のオランダの市場で見た途端、あの『フラクタル図形』を思い出したのだ。ロマネスコの花蕾は幾何学的な配置となっており、個々の蕾が規則正しい螺旋を描いて円錐を成している。円錐はさらにそれ自体が螺旋を描いて配列し、これが数段階繰り返されて【自己相似】の様相を呈しているのだ。それは見事なまでの相似形で、やさしく言うと、全体が一つの傘のような塊であり、それが大きな傘の集合体から出来ており、その大きな傘は更に小さな傘の集合体から出来ており、その小さな傘が更に小さい傘の集合体から・・・・・と無限に続くのである。息を呑むような正確さと美しさを形作っているのである。フラクタル理論は、米の マンデルブロ博士が1970年代に提唱した新理論。これは、自然科学全般のみならず、社会科学や人文科学、さらには芸術までも大きく揺さぶるような基本的概念であるようだ。フラクタル理論を一言で言えば、自己相似性と言う意味になる。これは、どんなに分割しても常に元の形を縮小した形を備えている性質のこと。全体を見ても、一部分を見ても、どこをとっても同じ形をしている。これを利用すれば、海岸線や雲、樹木の枝振り、血管の分布など自然の複雑な姿を、わずかな情報から本物そっくりに再現できるのであるという。フラクタル図形は、ようするに、くりかえしの図形なのである。通常のくりかえしと違う点は、フラクタルの場合には、部分が全体をくりかえすということなのである。たとえば、何本かの等しい長さの直線がつながってできたジグザグの折れ線があるとしよう。その一本一本の直線を、このジグザグの折れ線全体を縮尺したもので置き換えることを考えてみよう。はじめの折れ線よりはるかに複雑な折れ線ができるはずである。このようなくりかえしの操作を続けていくと、折れ線はどんどん複雑になっていくが、全体の形はあまり変わってはいないのである。と言う私も余りよく解っていないのであるが・・・・・。ある意味では極めて難しい概念なのである。この基本パターンとなる形が、大きな枝、小さな枝、そして一枚の葉っぱの中にも現れているのだ。シダの葉も代表的なフラクタルなのである。全体を見ても、一部分を見ても、どこをとっても同じ形。我々の身の回りの自然の中には、雲や山、たくさんの木や植物などフラクタルな性質を持つものが数多く存在しているのである。下のような木の幹、枝も代表的なフラクタル。再び 全体を見ても、一部分を見ても、どこをとっても同じ形 下の絵は、昔 大学時代に学んだ、フラクタルの代名詞的な「マンデルブロ集合」。最近フラクタルは様々な分野の人々から注目されているのであるがが、これは観測技術の進歩などで自然の中にあるフラクタル図形をとりだすのに成功したこと、また、なによりもコンピュータの発達により多くの人が美しいフラクタル図形を楽しむことができるようになったことが要因として考えられるのである。こんな事にも、自然の神秘さを感じながら、一方ではミツバチのハニカム状の巣の構造に幾何学の不思議さ・美しさを実感しながら、日々自然と戯れている『アラカンオジサン』なのです。

2010.03.11

コメント(0)

-

宇宙太陽光発電

先週土曜日の夜のNHKテレビ『サイエンスゼロ』で【宇宙太陽光発電】を取り上げていた。我が家でも頑張ってくれている、クリーンで無尽蔵なエネルギー・太陽光を使う太陽光発電。地球上では夜発電できなかったり、天候に左右されたり、未だ大きな用地が必要になるなどの課題があるが、それらの課題と無関係なのが「宇宙太陽光発電」。発電の効率は地上に比べて10倍以上高いことが解っているとのこと。宇宙太陽光発電は地球の陰にならない高度3万6千kmの静止軌道に大きさ数kmという巨大な太陽光発電システムを建設し、作った電気をマイクロ波などで地球上の受電部に送り、再び電気に変換して使おうというもの。日本の研究者は2035年の実用化をめざし、世界のトップランナーとなっているとのこと。 【http://kotobukibune.at.webry.info/200905/article_15.html】 よりその実現のためには、まず宇宙空間に数kmもの大きさの太陽光発電所を建設しなくてはいけない。ある研究チームは、発電パネルを敷き詰める網目状の構造物を折りたたんで打ち上げ、小型衛星を使って風呂敷のように展開するアイデアの実現に挑んでいることを紹介。 【NHK テレビ画面】よりまた別の研究チームは、形状記憶合金を使って、太陽光で自ら暖めることでパネルを展開するアイデアの実現に挑んでいるとのこと。 【NHK テレビ画面】よりそしてもう一つの課題が、遠く離れた地球にいかに正確に、ロスなく電気を送るかということ。マイクロ波は広がって伝わる性質があるが、送電部のアンテナを複数組み合わせて大きくしたり、マイクロ波の送り方を電気的に調整したりすることで、狙い通りの方向に正確に伝える仕組みが開発されているという。このマイクロ波に変換する方法では、宇宙空間に1~3km規模の反射鏡、太陽光電池、送電アンテナを設置することで、原子力発電所1基分に相当する100万キロワットの発電が実現可能だというのだ。 【http://www.nikkan-t.co.jp/plant/03.html】よりまたエネルギーロスをさらに抑えられる可能性があるのが、太陽光をレーザー光に直接変換して送る方法とのこと。さまざまなアプローチから宇宙太陽光発電の実現をめざす最新研究に迫った番組であった。【http://www.my-sapporo.com/environment/heating/post_220.html】よりしかしながら画期的な技術である事は確かであるが、レーザー光の照準がずれて、どこかの都市が焼き払われたりするおそれはないのかがやや気になるが、世界に冠たる日本の技術であるので杞憂であるに間違いないのでしょう。

2010.03.10

コメント(0)

-

幼なじみからのプレゼント

小学校から高校まで一緒だった、そして近くに住む幼なじみの親友が、日本の1部上場の世界に冠たる企業の社長になる予定であることが新聞報道された。早速彼にメールし祝宴会の開催を連絡。もちろん超多忙の彼であるが、快くなんとか都合を付けてくれ、いつもの3人でいつものところで、祝宴会を開催し大いに盛り上がったのであった。毎年定期的に逢って呑むのであるが、私の手術もあり暫くぶりの再会であったが仕事の話はあまりせず、いつものようにいつもの話題で終始したのであった。ところが翌日、彼の奥様が新潟の酒を手にわざわざ我が自宅までお越し下さったのだ。宴会で我がブログの話になり、先日書き込んだ【上善如水】が酒の肴に。【上善如水】は新潟、越後湯沢駅の近くにある歴史在る、創業安政2年(1855年)白瀧酒造の自慢の製品なのである。豪雪地帯特有の清冽な軟水と、こだわりぬいた国内産の酒造好適米、そして蔵人さんのの経験と充実した設備を駆使して、安心・安全で美味しい酒を造り続けているのです。 http://www.niigatakankou.or.jp/ken/kyoukai/institution/6626.html よりそして現在の白瀧酒造の社長は彼の親友とのことで、彼がご自宅用に購入されていたものを我が家にプレゼントしてくれたのである。彼によると我が妻へのプレゼントであると・・・・・・。我が妻も我々と同じ高校の2年後輩。そして彼は!!我妻の他中学ながら1年からのあこがれの人???。戴いた1本は【上善如水しぼりたて】。しぼった酒を一切加熱処理せず、生原酒のままビンに詰めた「しぼりたて」の上善如水なのであった。オンラインショップ限定で発売した商品であるとの妻の情報。そしてもう1本は【真吾の一本】。酒造好適米をなんと35%まで磨いた純米大吟醸酒である。高級感のある化粧箱と、黒い特殊スモーク瓶を採用して、外観にもこだわりの品であることが解る。我が家には不似合いの高級日本酒を2本も戴いたのであった。早速【上善如水しぼりたて】を妻と二人で食前酒に。穏やかな心地よい、そして含んだ瞬間、口中に広がる上品でフレッシュな果実のような華やかな香り。なめらかな舌触りと奥深い味わいなのである。そして【純米大吟醸酒】は未だ我が台所の金庫の奥に『我が奥』が保管中。 彼もこれからは、凡人には計り知れない超多忙と気苦労の連続であろうが、健康に留意し頑張って欲しいと願っている幼なじみの端くれの『アラカンオジサン』なのである。

2010.03.09

コメント(3)

-

花桃の開花

我が農園の花桃が『桃の節句』には間に合わなかったが、漸く開花を始めました。桃は果実を取るのを目的に栽培するものと、花を鑑賞することを目的としたものとに区別され、花を鑑賞することを目的としたものを一般に花桃と呼ぶのです。冷たい雨にも負けず鮮やかな桃色の花。内から湧き出す生命力を感じるのです。丁度1年前に購入し、この場所に定植したものです。「あかりをつけましょ ぼんぼりに お花をあげましょ 桃の花 五人ばやしの笛太鼓 今日は 楽しい 雛祭り♪」 の 桃の花 はこの品種。ひな祭り「桃の節句」に飾る花です。雨に濡れながらでも、この時を逃してはならじと可憐に咲いているのです。花桃の代表的品種で江戸時代から知られるヤグチ(矢口)と言う品種、花は八重咲きの大輪の美しい緋色の早咲きです。ところでこのブログにアクセスいただいた方の家では、既にお雛様をかたづけたでしょうか?「節句を過ぎたら雛人形を早く片づけないと婚期を逃す」といった話を聞いたことは有りませんか?雛祭りは、古代中国の厄払い行事である上巳の節句、人形(ひとがた)にけがれ(穢れ)をうつして流す風習、小さな人形をつかったひな遊びなどが混ざって成立したもの。現在でも流し雛をする地域もありますが、雛人形にその子の厄や災いを移すという考えから、いつまでも身近におかず、早く片付けて災いを遠ざけたほうが良いと考えられたのです。早くしまわなければならないと言われる理由はここにあるわけです。と言う我が家も未だ縁側でお雛様は日向ぼっこをしています。と言うことで未だ・・・・・・なのです。3日遅れの土曜日の我が家の夕飯はちらし寿司。長男も急遽夕飯にかけつけ、具には、にんじん、しいたけ、れんこん、たまご、さやえんどう、かんぴょう、ピンクのそぼろ・・・などが混ぜられていました。たけのこやごぼうは私の胃の状態を考えて、妻が入れないでくれたようですが、その華やかな彩りが食卓に春を呼んでくれたのでした。先日のテレビで、桃の産地、甲府盆地の一宮町近辺ではシーズン中は桃が咲き乱れ、一面ピンクの桃源郷のようになると紹介していました。「まるでピンクの絨毯を敷き詰めた」とは、正にこの扇状地を埋め尽くすほどの、見事なまでの春景なのだという。この満開のシーズンに一度訪れてみたいと考えている『アラカンオジサン』です。

2010.03.08

コメント(2)

-

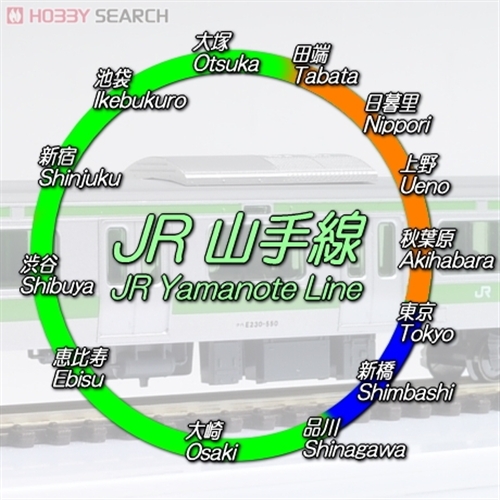

『いばらぎ』ではなく『いばらき』

先週末は我が会社のあるJR大崎駅から秋葉原駅を経由して流山おおたかの森駅まで出張しました。まずは『やまのてせん(山手線)』を利用して秋葉原駅まで。この山手線の読み方は、昔はやはり『やまのてせん』であったのですが、戦後GHQの命令に従い、各路線名にローマ字を併記した際に、山手線に「YAMATE」とローマ字を振ってしまったため、「やまてせん」という読み方が一般に定着し、「やまのてせん」という読み方は一時は死語と化していったとのこと。これに関連したこととして、ヨドバシカメラのCM曲【♪♪丸いみどりの山手線 真ん中通るは中央線 新宿西口駅の前 カメラはヨドバシカメラ♪♪】は1990年代初めまで「やまてせん」の歌詞だったが、客から「やまのてせんでないのは何故か?」と指摘があり、その部分を差し替えたのは有名な話である。現在テレビCMや店内放送で流れているのはもちろん「やまのてせん」バージョン。 そして秋葉原駅。もちろんここは戦後日本の高度経済成長とともに、多様な電子関連の機器やハードウェア&ソフトウェアを取り扱う商店が建ち並ぶ世界有数の電気街。そして世界的な観光地の顔を持つ街。秋葉(あきば)・アキバの略称で呼ばれているのである。かつては「あきばはら」・「あきばっぱら」・「あきばがはら」・「あきばのはら(秋葉の原)」と呼ばれていたが、この秋葉原駅(あきはばらえき)ができて以降「あきはばら」という読みが定着し、後に地名の読みも「あきはばら」が公式なものとされたのだ。ちなみに、「あきはばら」の読みは、秋葉原駅の駅名をつける際、秋葉原の読み方を知らない鉄道官僚が勘違いして付けたことで生まれたものであるとのHP情報である。秋葉原駅のつくばエクスプレスへ向かう通路には茨城県の観光物産コーナーが。筑波山梅祭りの観光展示が彩りをそえていた。筑波山梅林は筑波山中腹(標高約250m付近)に位置し,4.5haの園内に,白梅・紅梅・緑顎梅などが植えられていると。園内のいたるところには筑波石の巨岩が散在し,梅とのコントラストも素晴らしく、筑波山を背景に絶好の写真スポットであるとのPR表示。そして茨城県=いばらきけん。「ぎ」でなく「き」ということを恥ずかしながら初めて知ったのである。身のまわりには「いばらぎ」という人がけっこういるし、テレビのアナウンサーでも「いばらぎ」と言っている人がいるのでは!!。鼻濁音の発音が苦痛ではない私には『いばらぎけん』の方が発音しやすいのであるが。つくばエクスプレスを利用して流山おおたかの森駅まで。利用した下り線は10時過ぎの通勤時間後であることもありガラガラ。数人による貸し切り状態であった。 流山おおたかの森駅構内にはチェスの駒に似た黒い像が展示されていた。ガイドによると馬のオブジェ「IRON HORSE」という作品。市内にお住まいの金属造形作家が流山市に寄贈されたものとのこと。新たに「築かれゆく街、新しく吹く風」をテーマにこの作品を造形したそうで、タテガミは流線的で曲線が強調され台座まで長く垂れているのだ。これは、「動き」や「移ろい」を表したもので、街が変わっていくことをイメージされたものとの説明書きが。 仕事を終え、同じルートで帰路へ。途中東海道線の戸塚駅を通過。この駅も『とづか』ではなく『とつか』駅と濁らないのである。この駅も昔は『TOZUKA』と思っており『とづか』と濁って言っていた私である。今日の出張の旅?は、読み方を学び再確認する旅でもあったのだ。そして、これからも少しでも『清濁併せ呑む』人間に近づきたいと願っている、チョット濁りつつある『アラカンオジサン』がここにいる。

2010.03.07

コメント(1)

-

どこかで春が

我が家の庭も日々春めいて来ました。小手毬の若葉。枝先にユキヤナギに似た白色5弁の小さな花が丸く集まり、手毬のように咲くことから、「小さな手毬」で「小手毬」になったのです。遠くからみると、もこもこって感じに見えるのですが、近寄ってよく見るととっも可愛らしい花びらをつけるのです。小さい花が寄り添って一つの花になっている・・・ 今年も感動させてくれるでしょう!!赤花の芍薬が真っ赤な芽を出して来ています。牡丹が「花王」と呼ばれるのに対し、芍薬は花の宰相、「花相」と呼ばれています。牡丹が樹木であるのに対して、芍薬は草なのです。そのため、冬には地上部が枯れてしまい休眠していたのですが、やっと目が覚め真っ赤な芽を地上に。開花に向けての強い意志が感じられる赤なのです。1花茎に2~3の蕾がでるので、一番大きな蕾を残して、1花だけ咲かすようにしています。それも太い花茎だけの花を咲かせるようにして、可哀想ですが細い花茎の蕾は摘んでしまいます。この芽を見ていると私の我が儘を反省しなければなりませんね。水仙も大きな蕾を持ってきました。我が家の水仙はこの地の気候と土との相性が良いのか、植え放しでも勝手に増えてくれるのです。『希望の膨らみ』なのです。クリスマスローズ。花の少ないこの春早くから花をつける植物で、寂しくなりがちな冬の庭を彩ってくれる植物です。我が家の花の色は薄緑で、私と同じく?派手さはないのですが、逆にその地味さが和風の我が家の庭にも よくマッチしているのでは。黄色と青のクロッカス。 白、黄、青、紫などいろいろな色の品種が我が家でも咲いているのです。葉は松葉のように細く、真ん中に白い筋が入っています。ヒアシンスのつぼみも大きくなって来ました。短い花茎にぎっしりと小花の蕾をつけています。 「草木の目もふくらむ頃」・ 「うららかな春の日差しを感じる頃」・「春爛漫の頃」 ・「花の香り漂う頃」・「小鳥のさえずりが心地よく耳に響く頃」 ・・・・・といろいろな春の到来が私の周囲に見えてきているのです。 そして ふと 思い出すのがこの歌 2曲。最初は『どこかで春が』どこかで「春」が生れてるどこかで水がながれ出すどこかで雲雀が啼いているどこかで芽の出る音がする山の三月そよ風吹いてどこかで「春」がうまれてるそして『春が来た』春が来た 春が来た どこに来た山に来た 里に来た 野にも来た 花がさく 花がさく どこにさく山にさく 里にさく 野にもさく 鳥がなく 鳥がなく どこでなく山でなく 里でなく 野でもなく こんな短いフレーズで、春到来の喜びと、春ののどかな雰囲気を豊かに表現しているこの詩とメロディーの素晴らしさを改めて感じている、里に住み、野と戯れている『アラカンオジサン』なのです。

2010.03.06

コメント(0)

-

2月の太陽光発電実績

我が家の太陽光発電の2月の実績が出ました。発電量は421KWHと数字を伸ばすことが出来ませんでした。2/10(水)から2/17(水)までの悪天候が発電量の脚をひっぱたのです。この間、売電量は2/14(日)を除き0という結果となりました。売電量は215KWHとなんとか1万円をクリアーしたのです。導入の2008年から~2009年度の発電量実績のグラフです。3月からの発電量の増加に期待したいのですが、この1週間は太陽がご機嫌斜めなのです。

2010.03.05

コメント(0)

-

開運なんでも鑑定団

『開運なんでも鑑定団』が我が住む藤沢市に来るという。『開運!なんでも鑑定団』は、テレビ東京系列で毎週火曜日の夜に放送されているバラエティ番組である。様々な人が持っている「お宝」を、専門家が鑑定し、値段付けを行う。意外なものが高価な鑑定結果を得たり、高価だと思われていたものが偽物等で安価になってしまうという意外性や、鑑定物に対する蘊蓄(うんちく)が堪能でき、人気になっているのだ。鑑定の結果、埋もれていた芸術作品が発見されることも多々ある番組である。我が家も毎週興味深く見ている番組である。番組始まって以来の最高額は初期柿右衛門様式の壺。なんと5億円の値が付いたのである 。持ち主は日本人や日本にある美術館ではなく、ドイツに住む、由緒ある人物であったようだ。残念ながら、我が家には応募するような『お宝』は存在しない。もしかして30年前、パリのモンマルトルの丘で購入した2枚の絵が我が部屋の壁に飾ってあるが、作家すら確認したこともないので・・・。往復はがきを購入し、『観覧募集』に2枚応募。養蜂の師匠も応募されたとのことで、競争率は極めて高そうである。妻も2枚 応募。我が家は4枚の応募であるが1枚ぐらいは引っかかって欲しいのである。この番組、いわゆる鑑定ブーム、骨董品ブームが起きたきっかけの番組なのである。しかし、依頼品にまつわる人々の熱かったり切なかったりする思い入れや、鑑定結果に一喜一憂する依頼人の表情などは人間味にあふれ、鑑定を単なる金銭的評価に終わらせていないのである。また、鑑定結果が出る前には、これから鑑定する依頼品に対する予備知識の解説が入るのだ。そこでは、製作者のおいたち、歴史的背景などのほか、作風、作品の見方、味わい方などが紹介される。このために文化史、美術史などにおける教養番組としての側面も持ち、その観点から当番組を大いに楽しむ事が出来るのである。 我が実家も、85年ぶり?に立て替えるため解体の入るとのこと。何か『掘り出し物』が屋根裏や押し入れの隅から出てこないか楽しみなのであるが・・・?

2010.03.04

コメント(0)

-

つるし雛

今日は雛祭り(ひなまつり)。女の子のすこやかな成長を祈る節句の年中行事です。先週末に行きつけのホームセンター入り口にカラフルな『つるし雛』が展示されていました。つるし雛の謂われが説明されていましたのでその部分をパチリと。「つるし飾り・つるし雛」は、縮緬などの着物の布を解いて作った細工物を紐で繋げて、竹等で作った輪に吊るして飾りにした物です。その起こりは江戸時代とされていて細工物一つ一つに長寿や健康などを願う意味があり、女の子が生まれたお祝いとして届けられ、桃の節句に飾ったと云われているとのことです。赤い毛氈の上には傘飾りも。、花、鳥、動物、人形などの細工を作り、小さな和傘に下げた傘飾りです。 群馬県の有限会社鈴京が運営している「地球屋」のつるし飾りは、昨日(3月2日)夕方6時半ごろのNHKで放映されたとのこと。ギネスブックに登録されている3,000個のつるし飾りである。そしてその横にはひな祭りにはかかせない『菱餅』も展示されていた。上から 赤→白→緑赤:桃の花 白:純白の雪 緑:新緑の大地 を現しているのだ。この春近い季節【雪の下には緑の草が息づき始め、溶けかかった雪の残る大地には桃の花が芽吹く】という季節感を盛り込んだ風情有る組み合わせとなっているのです。ホームセンターも季節感をもり立て、集客にも工夫の跡が感じられたのでした。

2010.03.03

コメント(3)

-

Colors of early spring

梅の便りがあちらこちらから届く季節。土の表面からはチューリップの芽がのぞきはじめている。寒い冬が終わり、次第に暖かくなってくるよい季節になってきたのだ。我が農園の周囲も春の彩りが豊かになってきた。昨年定植した『サンシュユ』の黄色い花。木一面に鮮黄色の小花を葉に先だって集めてつけている。秋にはグミのような長さ1.5~2センチほどの長円形の果実が赤く熟すのだ。この花の咲いている様子からハルコガネバナ、秋に紅熟した果実の様子からサンゴバナなどと呼ばれている。『花桃』。ピンクの蕾が日に日に大きくなってきた。開花期は梅と桜の間で、花を桃の節句に飾るなど、主として花を観賞する桃なのです。今年初めて咲く花ですので、一重か八重か楽しみです。我が農園の『菜の花』。春、一面に広がる菜の花畑は壮観で、代表的な春の風物詩でもあるのです。蜜を作る原料として、養蜂業者の人たちは九州などの暖地から花期に従ってしだいに北上してその花蜜を集めているのです。近所の道端の地面に散った紅白の『椿』の花。この椿の花は花弁が個々に散るのではなく、多くは花弁が基部でつながっていて萼を残して丸ごと落ちるのです。それが首が落ちる様子を連想させるために入院している人間などのお見舞いに持っていくことはタブーとされています。この様は古来より『落椿』とも表現され、俳句においては春の季語なのです。なお「五色八重散椿」のように、ヤブツバキ系でありながら花弁がばらばらに散る園芸品種もあるとのことです。可憐な小さな『水仙』の花。黄色と白の彩りが見事です。ニホンズイセンを代表とする1本の茎に複数の花が咲くもので、房咲きスイセンと呼ぶものではないでしょうか。そして我が家の縁側で開花した『アマリリス』。ラッパのような形をした花を横向きに咲かせています。花色は赤、ピンク、白を基調に筋が入ったり縁取りになったりとバラエティーに富んだ模様があるようですが、我が家のものは赤と白の筋入り。周辺に目をめぐらすと「白梅」は言うに及ばず「紅梅」・「木瓜」・「蝋梅」・「冬薔薇」「沈丁花」・「クロッカス」・・等々、ことのほか豊かな色彩に満ちた花々が、健気に花を開き自らの存在をアピールするが如くに咲き満ちて来ているのである。『Colors of early spring』の到来である。

2010.03.02

コメント(0)

-

フキノトウ(蕗の薹)

我が趣味の農園の境の植え込みから『フキノトウ(蕗の薹)』を今年も摘んできました。 やや摘むのが遅かったようです。もう1週間前がBESTでした。やや数が少ないので実家の竹藪に行き、収穫してきました。こちらは花の開いたものもありましたが、蕾のものもあり、たくさん収穫できました。数少ない日本原産の野菜である、キク科フキ属の多年草「フキ」。まだ花穂が開かない、蕾(つぼみ)のものが食用に向くのです。天ぷらにして塩をひと振り、一気にガブリっといくのが一般的のようですが、醤油で食べたり、蕗味噌にして、少しずつ旬を味わう方法もあるのです。こちらは若い蕾で天ぷら用です。妻がカニ、カボチャ共に天ぷらにしてくれました。蕗の薹の『緑』、カニの『赤』、カボチャの『茶』と色とりどりの天ぷらです。蕗の薹の緑がとりわけ鮮やかな春の彩りを表現しています。フキノトウは、包丁で切ったり、茹でたりすると真っ赤なさび色のアクがでますが、これをきれいに取り除いてしまうと、せっかくの香りまで消えてしまうのです。今年も蕗味噌を作りました。1.フキノトウを洗い、熱湯でさっと茹でて水にさらす。2.固く絞って細かく刻む。3.熱したフライパンに油をひき、フキノトウを炒める。4.味噌・みりん・砂糖・酒を入れ、スプーン等でかき混ぜながら 弱火でふつふつとするまで煮る。5.器に入れて自然に冷やす。これで出来上がりです。極めて簡単な男の料理です。「フキノトウ味噌」のことを、宮城では「ばっけ味噌」と呼ぶと、宮城出身の同僚から聞いたことがあります。酒のつまみにしたり、温かいごはんにのせたりして食べると最高なのです。ほろ苦い味覚が春の到来を感じさせる一品です。少し砂糖を入れすぎたような気もしますが、苦みの加減もちょうどいい具合だし、全体的には満足のいく出来と自己満足し、春の味をたのしんだ『アラカンオジサン』なのです。

2010.03.01

コメント(8)

全31件 (31件中 1-31件目)

1