2023年03月の記事

全36件 (36件中 1-36件目)

1

-

伊豆半島・松崎散策(その3)~帰路へ

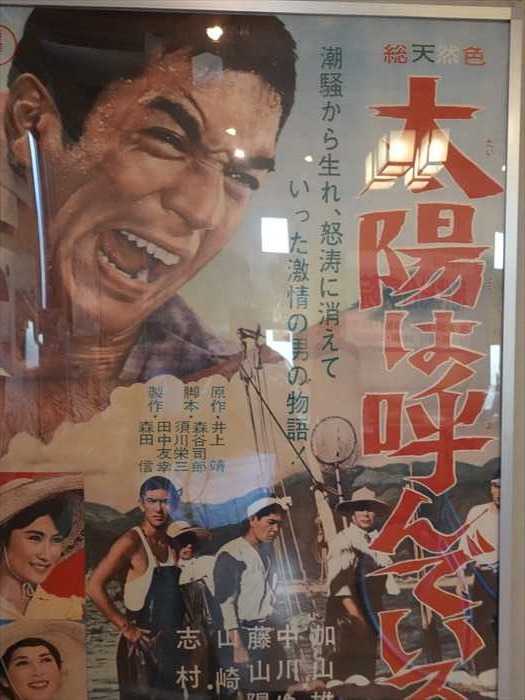

更に「明治商家中瀬邸」邸内に展示されている懐かしい映画ポスターを追いかける。「加山雄三」主演の「太陽は呼んでいる」。劇場公開日:1963年9月29日。「ギラギラと輝く真夏の太陽を背にうけて、東京から一人の男が黒潮洗う伊豆の漁港にやってきた。彼の名は昭作、精悍な風貌、逞しさのなかにどこか暗い過去をしのばせる。欠けた小指がその証拠だ。昭作は連絡船の中で、この海を漁場とする入瀬村の蓬莱組の網元与助と知りあった。与助は“故郷に帰る前に一稼ぎしたい”というこの若者に漁師になってはと勧めた。女房に先だたれた与助は美代、すげの二人の娘と平和な暮しをしていた。昭作を一目みたときからすげは強くひかれた。彼女は船に寝泊りして働く昭作の世話をするようになった、暗いがどこかに自分と同じようなものをもっていると思ったのだが昭作の心は、初めてあった時の美代の夕陽に輝く白い肌と美しい瞳が焼きついていた。そんな平和な生活も漁場の縄張り争いにすいこまれていった。伊豆の海は蓬莱組と御崎村の大勝組で漁場争いし、激しくゆれていた。蓬莱組の若い衆は話し合いで解決しようとする与助の言葉を聞かず絶えず喧嘩が続いていた。折も折、蓬莱組の追い込んだ魚群に大勝組が突っ込できた。だが与助は船をひいた。おさまらない若者たち“流れものなら迷惑もいいだろう”大勢の見守る中、昭作は敵のイケスを破る決意をした。“昭作さん行っちゃだめ……”すげは必死に叫んだ。イケスを死守する御崎村の幸三、まっしぐらに進んでゆく昭作の不敵な影が太陽をうけギラリと光った。」とネットから。「太陽は呼んでいる井上の「潮の光」を映画化したもの。加山題三主演の若大将シリーズの東宝映画で、昭和38年(1963年)に公開されました.漁場争いで荒れる伊豆の港町を舞台に、そこに流れついた一人の若者の激情と素朴な恋を描いた作品で、松崎町の岩地地区が港町の舞台となっています。県道(現在の国道136号)開通前の昭和38年に、岩地に東京から映画のロケ隊が来ましたが、当時、岩地には外来者を泊める施設がなかったので、映画俳優たちは民家に分宿してもらいました。三浦地区に民宿が開業したのはこれを機にしてのこと。」。「山口百恵」主演の「エデンの海」 劇場公開日:1963年8月31日。「瀬戸内海に望む女子高校に、東京から青年教師南条が赴任してきた。明るい南条の人柄はたちまち生徒たちの人気を集めた。ひとり清水巴という勝気な少女だけは、いつまでも反抗的態度を捨てない。この巴と南条が、運動会で盲唖競走にコンビで出場したが、勢いあまって来賓席にとびこみ、巴は気絶してしまう。やがて気づいた巴は恥かしそうに「先生、あたしおしっこしちゃった」と打ち明けた。南条は下着を買ってやった。このことが評判になり、南条は彼の人気をねたむ教頭黒木らのつるし上げを食うが、もちろん真相は明かさない。そこへ巴がとびこんで、泣きながらすべてを語った。以来、二人は明るい師弟愛で結ばれた。夏休み。南条は同僚増川節子から講習に誘われ上京したが、突然、巴がやってきた。巴は、南条が節子と一緒なのを知って初めての東京へ飛び出して行き、南条を困らせるのだった。新学期、恒例の遠泳で巴は錨で大ケガをしたが、南条の輸血や介抱で一命をとりとめた。数週間後、南条はまだ登校しない巴を探しに丘へ出た。裸馬を駆って若さを発散させている巴の美しさ、南条はびっくりした。巴は何を思ったか南条を馬に乗せ、町を駆抜けて校庭に乗り入れた。驚き呆れる人々の眼。しかし、南条は「つもったウップンがやっと晴れた」という巴をいとしく思うのだった。こんな事件で、南条は辞任して帰京することになった。つれて行ってくれと頼む巴に、南条は「人を愛することは厳しいことだ。君のことを忘れ去れなかったら迎えにくる」といって去って行くのだった。」とネットから。「エデンの海「エデンの海」は、若杉慧の小説で、瀬戸内の小さな高校に、東京から赴任してきた新任の教師と、自由奔放な女子生徒の交流を描いています。3度にわたり映画化されましたが、3回目の1976年に公開された山口百恵が主演、南條豊が共演の映画では、松崎町がメインのロケ地となっています。舞台となった波崎女子高等学校は松崎高校がロケ場所となっており、グラウンドでの運動会や街中を馬で駆け抜けるシーン、南條先生が町を去る場面などで、松崎の風景が映しだされています。」「ハナ肇」、「岩下志麻」主演の「いいかげん馬鹿」 劇場公開日:1964年4月29日「捨て子の安吉は源太爺さんに拾われ、瀬戸内海の平和な島で自由気ままに育った。そのころ疎開してきた少女弓子は、安吉にとって近づき難いアイドルであった。ある日安吉は弓子に海の底の魚をみせてくれとせがまれ、二人は海に小舟をのりだした。しかし舟は沖に流され、やっとの思いで救け出されたものの、安吉は源太爺さんにこっぴどく怒られたことから島を逃げ出した。それから十年、弓子は岡山大学に通学し、安吉はすっかり調子のいい男になっていて、島の文化に貢献するという触れ込みで三流楽団を連れて帰ってきた。しかしインチキ楽団といかがわしいショウですっかり信用をおとした。おりもおり源太爺さんの弟茂平がブラジルで成功して帰ってきた。安吉はそれに便乗し、ブラジルへ行くことを宣伝したが、捨て子の彼には戸籍が無いため渡航は出来なかった。引込みがつかなくなった安吉は、密航を企てたが失敗した。町は、安吉の馬鹿さかげんを笑うことで話題が賑った。それから一年安吉は小説家舟山を連れて帰って来た。村長はこの機会に島を大々的に紹介してもらおうと、連日大サービス。しかし舟山は偽物とわかり、安吉はまた借金をしょいこんでしまった。だが舟山が書いたドラマに島が紹介されたため島はレジャーブームでわきかえった。勢いづいた安吉は底をガラス張りにした観光船をつくったがそれが沈んでしまい、またまた島を逃げ出した。時が流れ、島には沈まない水中観覧船が出現し島は安手な観光地に変っていった。小学校の先生となった弓子は修学旅行で大阪に行き、水中メガネを売る安吉の姿をみつけた。弓子の声に振りかえった安吉の首にはいつか贈った赤いスカーフがまかれていた。」とネットから。「いいかげん馬鹿1964年に松竹が制作、公開した山田洋次監督の映画。瀬戸内の小さな島の漁村の物語。捨て子として漁師の源太に育てられ、暴れ者で大人になっても何度も島で騒動を巻き起こす主人公の海野安吉をハナ肇が演じている。西伊豆町の沢田や堂ヶ島が漁村として多く使われているが、松崎町では岩地の一里塚付近の風景が映し出されている。」「窪塚洋介」主演の「Laundry」 劇場公開日:2002年3月9日「Laundry(ランドリー) 森淳一氏が監督・脚本・原作を手掛けた2002年に公開された映画。子供の頃の事故で脳に障害のある青年テル(窪塚洋介)と心に傷を負った女性水絵(小書)の交流を、恋愛を交えて描かれています。松崎町は水絵の故郷という設定でロケが行われ、常盤大橋や田んぼを使った花畑、船田パス停留所などが映しだされています。」懐かしい昭和レトロ!!の品々が。様々なコップや瓶。床の間も見事な趣。花鉢も見事にアレンジされて。「明治商家中瀬邸」を後にして「ときわ大橋」を訪ねた。「那賀川」にかかる「ときわ大橋」は、なまこ壁で欄干を装飾した珍しい橋。近くの浜丁通りはなまこ壁の民家が多く残り、また漆喰芸術の殿堂「伊豆の長八美術館」にも近接していることから、周囲の景観に合った橋をと、昭和60年に施工したものであると。 長さ30mの欄干両側に、桜の花、空を飛ぶツバメが漆喰で鮮やかに描かれていた。「浜丁通り・ときわ大橋と時計塔」は、昭和63年に静岡県都市景観賞を受賞した と。そして「時計塔」を振り返る。ズームして。水面が陽光に輝く「那賀川」。「ときわ大橋」の欄干にも「なまこ壁」が。橋の端まで歩いて振り返って。「ときわ大橋」、桜の花、空を飛ぶツバメの漆喰も風雪に耐えて。そして引き返す。これでもかと、伊豆・松崎の絶景を。「那賀川」の上流側。「ときわ大橋通り」。角のこの家は空き家だったであろうか。再び「ときわ大橋」を振り返って。駐車場前にあった火の見櫓。そしてこの日の散策の予定を全て完了し帰路へと。以下、助手席の先輩が私のカメラで撮影してくださいました。「堂ヶ島」の手前。「堂ヶ島公園」。西伊豆海岸の光景を楽しみながらひたすら国道136号を北上する。修善寺道路を進む。狩野川を左手に見ながら。「料金所300m 速度落せ」。左手に「狩野川」が流れていた。「城山」が前方に現れた。「修善寺道路」。ETC設備はなく、160円を支払う。「城山」下にも「河津桜」並木が。「城山」横を通過。この道路に沿って「狩野川」の手前に「読売巨人軍長嶋茂雄ランニングロード」があるのだが。そして西の空は赤く染まり出して。セブンイレブンでトイレ休憩。そして、松崎町からはひたすら国道136号を北上し、土肥中浜交差点を右折して三島方面に向かったのであった。そしてこの日の走行ルート。三島から国道1号で箱根峠へ、そして箱根新道で小田原、西湘バイパスで二宮まで行き、先輩をご自宅まで送ったのであった。自宅までの全走行距離は352kmであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・

2023.03.31

コメント(1)

-

伊豆半島・松崎散策(その2)

「なまこ壁通り」から「松崎町観光協会」の前を通り、その先を左折して「須賀川」に架かる「ときわ大橋」を渡り、すぐに右折して「明治商家中瀬邸」横の駐車所に車を駐めた。写真を見ると、近くにあった古民家ギャラリー「であい村 蔵ら」👈リンクの駐車場のようであった。スイマセン!!「駐車場」前から渡って来た「須賀川」に架かる「ときわ大橋」を見る。ここも「なまこ壁」の「明治商家中瀬邸」の土蔵を見る。「明治商家中瀬邸」の入口を見る。「土蔵」の入口。蔵の扉の裏の絵は鏝絵(こてえ)とのこと。扉に近づいて。虎の姿が描かれていたが、これも「なまこ壁」の匠の技なのであろう。こちらには「龍」が描かれていた。入口にあったのは「水琴壷(すいきんこ)」とのこと。「水琴壷(すいきんこ)これは江戸時代に庭師が考案したといわれる水琴窟(すいきんくつ)の原理を応用したもので壺の口からしたたり落ちる水滴が壺の中で反響して美しい琴のような音色が聞こえることから水禽壺と呼ばれます。」その右隣には、岩が並んでいた。「伊豆半島はかって活動していた火山たちの大地です。古い火山の本体は残っていませんが地下深くからきたマグマの通り道や、たまり場であったところにはマグマが冷えるときに柱を束ねたような構造が生まれます。柱状節理は風化・浸食に対して強いので西海岸の荒波から陸地を守っています。岬や崎のつく地形の先端はこの岩石の砦であることが多いです。」この岩は?「この石灰岩は、松崎町の山の地層から産出しました。太古の昔に伊豆半島が日本のはるか南の海にあった証拠です。熱帯のサンゴ礁生物の化石(サンゴ、巻貝、オウムガイ類など)が見つかりました。館内に展示してあります。 標本提供 関忠夫」「明治商家中瀬邸入館料 無料開館時間 午前9時~午後5時」と。そして道路側にあったのが斬新なデザインの「時計塔」。昔の時計塔は、大正13年の天皇ご成婚を記念して当時の青年団により建設されたが、昭和13年の水害により水没した。現在の時計塔は、町づくりの一つとして復元を図り、斬新なデザインとして昭和62年12月15日に完成した。「明治商家中瀬邸」側から。また、円形の天井には鳳凰に似た南方の想像上の鳥の姿を描き、鳥の周囲には水の流れや、春夏秋冬、夜を現す図柄が描かれていたのであった。「時計塔この時計塔は、大正十三年、昭和天ご成婚を記念して青年団により建設され、昭和十三年の水害により水没しましたが、昭和六十ニ年にまちづくりの一つとして新たに建設したものです。この時計塔には「13」の文字が刻まれており、松崎町では日常にはない特別な時間が流れていることを表現しています。明治商家中瀬邸明治初期、呉服商を営んでいた依田家は、わずか数代のうちに財をなした大地主でした。現在は町が譲り受け、総合案内所やジオパークビジターセンターとして活用しています。館内には当時の呉服商の再現、観光案内などが設けられています。お気軽にご利用ください。 花とロマンの里 松崎町」上記の如く、この時計塔には13時の文字が刻まれており、ありえない13時に松崎のロマンを表現しているのだと。「松崎まちあるきマップ」館内の展示品を追いかけた。「ようこそ伊豆半島ジオパークへ」。様々な「化石」。「伊豆の大地の産声1 .約2000 ~ 1700万年前の深海底から湧き出した熱いマグマが急に冷されて枕状の溶岩がどんどん積み重なって海底に火山地形が出来始めました。」「熱帯の海の時代2.約1500万年前頃には火山島がいくつもできました。火山活動を休んでいる島の周りにはサンゴ礁が出来ました。そこに生きていた生物の化石が今は伊豆の山の中で見つかります。伊豆が大昔には熱帯地方にあった証拠のひとつです。」「北上する火山島群3.約500 ~ 300万年前には古伊豆火山島は本州にかなり近づきました。なので、その当時の地層からは本州と共通の貝類化石も見つかります。また陸生植物化石も見つかりますので島には森林もあったことがわかります。」ビデオ鑑賞コーナー。「松崎町」観光案内図。ポスター「遠い昔が鮮やかに輝く街 伊豆松崎町伊豆の長八のこて絵となまこ壁松崎に華開いた独自の文化がある。「こて絵」は漆喰で描く立体の彩色画。江戸後期松崎で生まれた名エ・入江長八が大成させた美しい技。「なまこ壁」は瓦のつなぎ目を漆喰で固めた優美な意匠で、今も旧家の壁に遺る。松崎の街を歩くと出逢う風景。独特の美意識はみな、海と大地の賜物。伊豆の長八美術館伊豆の長八美術館は、こてと漆喰の名人・入江長八の業績や伝統の左官技術の素晴らしさを今に伝えることを目的とした美術館。現代に遺る入江長八の作品約50点を展示・紹介している。館内の至る所には全国から集まった優秀な技術者たちが伝統の腕を駆使した技がちりばめられており、「江戸と21世紀を融合させた建造物」として世界的な注目を集めています。」「奥伊豆の街 のたり。伊豆松崎町松崎はいつもゆったり。人も風景も、街に流れる風さえも。おしゃべりもゆっくり。考え事ものんびり.------それが松崎時間」。「日本で最も美しい村 伊豆 松崎町日本の原風景がここにあるゆっくり流れる時間に身も心も癒やされる」板間も拡がっていた。呉服問屋の帳場の様子などが当時のまま再現されていた。様々な絵画の展示コーナー。「山本堪一(昭和3年2月7日生)昭和3年、静岡県賀茂郡岩科村(現松崎町)道部に生まれ、祖父の代から左官屋であったため終戦後、自然と左官の道へ進む。松崎町江奈の石◯◯のもとで修行し30歳で亡き父の後を継ぐために独立した。昭和50年、西豆左官組合長に・・・・???」再び呉服問屋の帳場の様子を別角度から。五つ玉算盤(そろばん)と墨・筆。当時の呉服商の再現。別の角度から。黄金に輝く盆栽風の松。客間。近づいて。手回し扇風機。昔の宣伝用ポスターであろうか。双眼鏡。秤。中庭。右手には映画ポスターが。映画やテレビドラマのロケにもたくさん使われている松崎町。「松崎ロケ地展」。「TBS 日曜劇場 とんび」。 「真夏の方程式日本中を深い感動で包んだ大ヒット作『容疑者Xの献身』から5年!ついに「彼」がスクリーンに帰還する! 進化した福山雅治が演じる、進化したガリレオ。映画で挑むのは、東野圭吾シリーズ史上最もせつない「謎」の方程式。」。劇場公開日:2013年6月29日。「東野圭吾原作、福山雅治が天才物理学者・湯川学を演じる人気シリーズの劇場版第2作。子ども嫌いで有名な湯川が、10歳の少年・恭平と海辺の町で夏を過ごすことになり、事件に巻き込まれていく姿を描く。手つかずの美しい海が残る玻璃ヶ浦で海底資源の開発計画が持ち上がり、その説明会に招かれた湯川は、宿泊先の旅館「緑岩荘」でひとりの少年・恭平と出会う。やがて旅館の近くで男性の変死体が発見され、遺体の身元が「緑岩荘」に宿泊していた元捜査一課の刑事・塚原だということがわかる。地元警察は塚原の死を転落死として処理しようとするが、現地入りした捜査一課の岸谷美砂は、塚原の死に不可解な点があることに気づき、湯川に事件解決への協力を依頼する。吉高由里子、北村一輝らシリーズのレギュラー陣に加え、杏、風吹ジュン、前田吟らが共演。監督は前作「容疑者Xの献身」と同じく西谷弘。」と ネットから。この地・松崎を訪れた俳優等のサイン色紙が並ぶ。「松崎町のみなさまへ」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.30

コメント(0)

-

伊豆半島・松崎散策(その1)

国道136号をひたすら走り、右手に「伊豆の長八美術館」を見る。静岡県賀茂郡松崎町松崎23。そしてその先を左折して「中宿通り」で車を駐めた。「中宿通り」沿いの右手にあったのが「なまこ壁」の民家。なまこ壁(なまこかべ)・(生子壁、海鼠壁)とは、土蔵などに用いられる、日本伝統の壁塗りの様式の一つで、その壁をも指す。なまこ/生子/海鼠ともいう。壁面に平瓦を並べて貼り、瓦の目地(継ぎ目)に漆喰を蒲鉾形に盛り付けて塗る工法によるもので、目地の盛り上がった形がナマコ(海鼠)に似ていることからその名があるここが「なまこ壁通り」と呼ばれている場所「なまこ壁」に使われている漆喰(しっくい)とは、「石灰」の唐読み(当時の中国・唐時代の読み方)が「しっくい」で、それが当時使われたものと言われている。よって「漆喰」は当て字。つまり、石灰に海藻から採れる布海苔(ふのり)などを溶かし込んで練り上げた塗り壁材が漆喰。いずれも、伊豆半島には豊富にある自然素材。下田や松崎に「なまこ壁」の建物が多く建てられたのは、そんな地理的な優位さから と。なまこ壁は江戸時代以降に、庶民の家の屋根葺きに瓦が利用されるようになるのと同時期に出現した。潮風や台風などの自然災害に強く、土壁や板壁よりも耐火性に優れることから全国的に普及した。工法としては、平瓦を水平に並べて張っていく「いも張り」が最も古いが、平瓦を斜めに張る「四半張り」が最も普及した工法となっている。他に、いも張りの端を重ねて張る「馬乗り張り」や「青海波型」「亀甲型」「七宝型」などの技巧を凝らした張り方もある。豪商の蔵では、なまこ壁とともに「ゑぶり」と呼ばれる漆喰細工が施される事が多く、施主の財力や漆喰職人の腕前を現すステータスシンボルとなっている と。「中宿通り」の正面に廻り込んで。近づいて。「近藤平三郎生家わが国薬学界の最高権威 近腰平三郎は、明治十年薬種商を営む近藤家の長男として生まれ、東京帝国大学薬学科を卒業。四十年ドイツ留学。その後、東京帝国大学薬学主任教授となり、アルカロイドの研究に大きな足蹟を残した。昭和十二年日本薬学会会頭、二十八年日本学士員会員となり、三十三年文化勲章を受章した。 松崎町」その隣にあったのが「松崎町観光協会」。静岡県賀茂郡松崎町松崎211。「松崎町観光協会」。正面から。「松崎まちあるきマップ」。入口左にあった松の老木の下には、石碑も。「千世経べき 家の栄えを 庭の面の 松の一木の 緑にぞしる」「千世経幣幾家能栄之 庭廻乎面乃松能一木農緑尓曽し流 胤平(千世経べき 家の栄えを庭の面の 松の一木の緑にぞしる)海上胤平(うながみたねひら)は、歌人、国学者、明治維新後の和歌運動先駆者、大正五年(一九一六)没。松崎の豪商(屋号・塗り屋)の依田善六は、和歌を胤平に学び「簡重」と号していた。歌中「松の一木」は、屋敷に松の大木があったことによる。明治ニ十一年(一八八八)依田善六(簡重)建立。「松崎歴史の散歩道案内図」。現在地をズームして。「松崎町観光協会」内部には様々な言語の観光用パンフレットが並んでいた。「近藤平三郎生家」と「 松崎町観光協会」の間の空き地を奥に進んで行った。奥にあった土蔵らしき建物も「なまこ壁」の建物。そして「なまこ壁通り」の先に、「国道136号」そしてその先に寺院の赤い門が見えた。見事な「なまこ壁」。「なまこ壁」通り。これぞ日本の「原風景」なのであった。現在、伊豆では松崎町と下田市、全国的には岡山県倉敷市や広島県東広島市などに見られると。松崎町には今も190棟余り残っており、昔ながらの趣を留めているとのこと。「なまこ壁👈リンク。伊豆松崎には、古き良き時代に建築された「なまこ壁」の住家や土蔵が多く残されています。なまこ壁は、土蔵などに用いられる、日本伝統の壁塗りの様式の一つで、壁面に平瓦を並べて貼り、目地に漆喰を蒲鉾形に盛り付けて塗る工法によるもので、目地の盛り上がった形が「なまこ(海鼠)」に似ていることから、名付けられました。なまこ壁は一、保温、防湿、防虫ニ、火災、盗難予防の目的で造られたもので、多額の経費と多くの労力を要しています。この近藤家のなまこ壁は、江戸末期に建築されたもので、なまこ壁の続くこの通りは、「なまこ壁通り」呼ばれています。」次に訪ねた「浄泉寺」の朱の「山門」をズームして。国道136号の先に「浄泉寺」、ここの塀も「なまこ壁」。境内入口に赤色の二階造りの山門が。これは鐘楼を兼ねた山門で、第二次世界大戦までは、朝夕に松崎の人々に時を告げた梵鐘があったとのこと。梵鐘は昭和19年(1944)の夏、戦争のため拠出して今はない と。山門の扁額は「清水山」。「六地蔵」。「河津桜」の下に石仏。ズームして。浄土宗の古刹、清水山「浄泉寺」の「本堂」室町時代の応永21年の開創で、開山は岌嘆(きゅうたん)で当時は真言宗の寺であったと言われる。5世に、江戸芝増上寺の観智国師の高弟であった源誉如替が来て、浄土宗に改宗するとともに、増上寺末の寺とした。当時の寺は、現在の常盤橋南側にあって、大橋通り・中瀬通りの辺りを含めてその寺地であったと言われています。元和2年(1616年)同地で火災に遭い焼失し源誉が再興した。6世住誉の代、慶安元年(1648年)徳川家光より10石2斗の朱印地を受けた。その中に向浜の大部分が含まれ、当時45戸の農家があったという。8世一誉傅的の代、貫文11年(1671年)8月21日、後に「亥の大水」といわれる大洪水が起き、那賀川沿いの堂宇はすべて流失した。再建に当たっては、洪水の危険のない現在地に寺地を移して建立した。その後明和7年(1770年)闡誉教阿の代に寺は再び火災にあった。宮原に起きた火災は、折からの風に煽られ瞬く間に寺も類焼、堂宇はもちろん、寺の大切な過去帳を含め、古い記録のすべてを失ったという。それから7年後の安永6年(1777年)、17世最誉順海の代に本堂、庫裏の再建が行われた。本堂は間口7間半、奥行き7間瓦葺きの堂々たる建築である。唐破風下には見事な彫刻が。静岡県賀茂郡松崎町松崎43。「本堂内陣」。本堂の欄間には石田半兵衛作16羅漢像の透し彫があった。「小沢一仙信秀一仙は天保元年江奈に生れ、父石田半兵衛から堂宮彫刻の業を学び、優れた作品を残している。掛川藩主に建白し、文久二年和戦両用の無難車船を建造した。慶応三年京、大阪への輸送を便にすべく敦賀港から琵琶湖まで運河開通を計画、加賀藩の協力も得たが着工直前大政奉還で挫折した。同四年一月公爵高松実村を総師に東山道官軍鎮撫隊を挙兵し、各地で活躍したが、偽勅使に扱われ甲府で捕えられて三月十四日処刑された。時に三十九歳であった。辞世、借しからん命なれども惜しかりき、つくす心の仇となりせば。 花とロマンの里 松崎町」「本堂」の扁額は「法王殿」。「水子・子育地蔵堂」。「水子・子育地蔵尊」。墓地にはこの寺の歴史を感じさせる多くの石碑・墓石が並んでいた。「もの思う石仏群」が並ぶ。ここにも。「本堂」前から「山門」を見る。案内板には「回る経堂、透かし彫り十六羅漢像、仏天蓋の長八天女、自然庭園、三十三観音、弘法大師作(伝)不動尊、水子・子育地蔵、もの思う石仏群、経堂を 一回しして 秋日和 一砂秋光を 透かす欄間の 羅漢像 雅子 清水山 浄泉寺」と。そして「経堂」を見る。「経堂」を正面から。「経堂 縁起寛政五年(一七九三) 建立起立(十七世最譽上人代) 蔵経半来享和三年(一ハ〇三) 最譽上人没文化元年(一ハ〇四) 経堂建立(再興)文化七年九月(一ハ一〇) 輸蔵成(十八世濟譽上人代)文化七年九月(一ハ一〇 ) 寄進者 長谷川傳太郎氏没天保四年(一ハ三三) 濟譽上人没榛梁 先代 石田半兵衛大工 代助外十ニ名祠堂 一切経祠堂 経堂、輸蔵祠堂 経蔵敷祠堂 経修復のため、田ハ畝この全部が長谷川傳太郎氏(長谷院教譽常説居士)の寄進である。(鐘楼も同氏の寄進であると言われる。長谷川傳太郎氏は、屋号を藤屋と言い、回船業を営んだようで、中町(現松崎町松崎ニ一七番地の一)に居宅があった。代々傳太郎を襲名し、末孫傳太郎氏は太平洋戦争末期南方に没し直系は絶えた。建立起立より輪蔵落成まで一気に成らず十七年の歳月を要したのは、資金の調達からであろう。この執念、この信仰、この清らかさ、それは戒名にも表わされている。また目を見張るのは、落成と寄進者の他界とが同年月のことである。まこと人生はドラマ(劇)であり、ロマン(理想)に生きたことに心打たれて、粛然と手を合わせすにはいられない。一切経は、仏典の全部であって、七千巻余あり、輔蔵は、梁(中国)の傅大士が始めたと伝えられ、「南無阿弥陀仏」と唱えなガら一回転させると、一切経の読経と同じ功徳あるとされる。」町指定文化財 「輪蔵」。上部を見る。「経堂(廻転書庫)この経堂は文化七年(一八一〇年)当地松崎町出身の彫刻師石田半兵衛に依って建立され、輪蔵は六面から成り、全部で六十個の書箱が引き出し型でついている。各面は十ニ支に分類された記号が記されている。この廻転式の様式は中国に始まり禪宗と共に日本に伝はった。徳にこの経堂を一回転すれば一切経の読経。読誦と同じ功徳があるとされている。」「一回し百円をご仕納下さい南無阿弥陀仏と唱え回して下さい。」私も100円納めて一回し!!そして「浄泉寺」を後にして、再び「なまこ壁通り」を戻る。そして車に戻り次の目的地に移動したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.29

コメント(0)

-

伊豆半島・石廊崎へ(その3)~松崎へ

石廊崎の先端にあった「石室神社」、「熊野神社」を後にして参道を戻る。関萍雨・「秋晴や 波収まりし 石廊崎」の句碑、右下に小さく「萍雨」と刻まれていた。関萍雨は南伊豆町湊出身の俳人。県下の教育界で重きをなした。子規や虚子、碧梧桐らの教えを受けた、静岡県における近代俳句の草分け的存在でもある。碑に刻まれた句は高浜虚子の選んだものと伝えられている。1956(昭和31)年に、南伊豆町有志によって建碑された と。「石廊崎オーシャンパーク」の建物まで戻り館内へ。館内に掲示されている「石廊埼灯台」に関するパネルを追う。「日本式灯台から洋式灯台へ そして石廊埼灯台の建設へ1854年(嘉永7)、日米和親条約により下田、箱館が開港場となり、その後横浜、神戸などが開港され日本は鎖国を止め、外国の船の往来が激しくなった。地形が複雑で気象・海象の変化の多い日本近海の安全に航海するため、欧米諸国は灯台等信頼のおける航路標識の設置を求めた。1866年6月25日(慶応2.5.13 )幕府は、イギリス・フランス・アメリカ・オランダと改税約書を結んだ。その第11条「日本政府は外國交易のため開きたる各種最寄船々の出入安全のため燈明臺浮木瀬印木等を備ふへし」により洋式灯台8基(神子元島一伊豆、剣崎一相模、観音崎一相模、野島崎一安房、樫野崎一紀伊、汐崎一紀伊、佐多岬一大隅、伊王島一肥前)と灯明船2ヶ所(本牧沖、箱館)が建設されることになり、この仕事を明治政府に引き継がれた。明治政府はイギリスに灯台建設の技師派遣と機器購入を依頼し、イギリス政府はスティーヴンスン兄弟社に灯台の設計及び工事、日本への技師の派遣を委託し、技師リチャード・ヘンリー・ブラントンが日本に着任した。そしてスティーブンスン兄弟社が基本設計をし、ブラントンの監督の下に神子元島灯台などの洋式灯台の建設にとりかかった。神子元島灯台が1871年1月1日点灯すると、長津呂湊明堂のかがり灯と紛らわしいと、外国の船から苦情がよせられた。そこで長津呂湊明堂の灯を消すと日本の船が困ることになり、急きょ、長津呂湊明石堂の場所に1871年10月5日、日本最初の洋式木造灯台が完成し、点灯した。」「石廊埼灯台関連年表」昔より石廊崎は航海の難所で、この沖の岩礁で座礁、難破する船も多くあったため、灯台の設置が求められていた。1636(寛永13年) :長津呂湊明堂(ながつろ みなとあかしどう)が建てられた。1871年(明治4年):設置・初点灯した。かの「灯台の父」と呼ばれる 10月5日 リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計による八角形の木造灯台として 建設され、日本では10番目に古い洋式灯台だった。 1932年(昭和7年)11月14日:暴風で大破。1933年(昭和8年)3月31日:現在のコンクリート造に建て替えられた。1951年(昭和26年)5月15日:船舶気象通報放送開始、偶数時の23分から25分まで[1]1993年(平成5年)2月:灯質を変更し、灯塔を白タイル張りへ。2016年(平成28年)9月30日:併設の船舶気象通報(灯台放送)を廃止「石廊埼灯台日本最初の洋式木造灯台として設置された石廊埼灯台は1932年(昭和7) 11月14日の台風で大破し、灯塔を鉄筋コンクリート造りで再建し、1933年(昭和8) 3月31日完成した。灯質➡単閃白赤互光(16秒毎に白光と赤光と各1回発する)白光➡61,000カンデラ/赤光: 66,000カンデラ (1カンデラはろうそく1本分の明るさ)光達距離➡18.5海里(約34km)高さ➡基礎上頂高: 11.38m /水平水面上灯高: 59.54m」「R・Hブラントン(1841-1901)「日本灯台の父」と呼ばれる。スコットランド出身。鉄道技術者であったが、スコットランドの「スティーヴンスン兄弟社」に灯台技師としての教育を受け、1868年(慶応4)6月に妻子及びマクビン、ブランドル両名の技術助手を伴って来日。スティーヴンスン兄弟社の基本設計をもとに石廊埼灯台、神子元島灯台など、9年間で30基(石11、木11、鉄4、レンガ4)の灯台を建設した。灯台以外でも「日本最初の電信架設(1869年)東京築地~横浜間)」「横浜居留地の日本大大通りなどの西洋式の公園整備や横浜公園の設計」等日本の近代化に貢献した。」「木造の石廊埼灯台石廊埼灯台は神子元島灯台と同じくR・Hプラントンによって1871年10月(明治4.8.21 )完成。塔高6.1 m、八角型の木造白塗りで赤色不動光の光が点灯された。これが最初の洋式木造灯台であった。」「現灯台の約50m北側にある円形の木造灯台基礎石組上部の直径約4. 5m」様々な当時の「写真」点灯開始時(明治4 )の石廊埼灯台と退息所。 大正時代初め頃の石廊埼灯台と退息所。大正時代終わり頃の石廊埼灯台と退息所。 昭和8年灯台改築時の石廊埼灯台と退息所。様々な観光案内用のパンフレットが並んでいた。「石廊崎岬めぐり」遊覧船 案内パネル。遊覧船 「石廊崎岬めぐり」案内図石廊崎の岬めぐりは2コース。Aコース:奥石廊崎コース(ヒリゾ海岸コース)Bコース:みのかけ岩コース● 天候や海上の状況によりAコースかBコースのどちらかを運航します。● どちらも所要時間は約25分石廊崎遊覧船「マリンバード号」。遊覧船から見た「石室神社」の写真をネットから。そして「石廊崎オーシャンパーク」を後にして進むと、「電源開発 石廊崎風力発電所」が再び姿を現した。伊豆半島最南端に位置する南伊豆町に立地しており、天城山脈より連なる標高300~370mの山地に位置する伊豆半島最大級のウインドファーム。南・西が太平洋に開けた山岳地形を生かした豊かな風資源の有効利用をしていた。所在地 : 静岡県南伊豆町発電所出力: 34,000kW風車発電機: 2,000kW×17基営業運転開始: 2010年4月「ユウスゲ公園 駐車場」に車を駐め散策する。静岡県道16号線・下田石廊松崎線を西に進むと、西伊豆の海が姿を現した。ズームして。手前に「ヘイゴロウ」その奥に「丘ハヤマ」、その先に「大根島」。大きな岩礁「丘ハヤマ」は、造礁サンゴ(浅い海に住むサンゴ)も群生していて、シュノーケリングスポットとして人気の場所と。「ユウスゲ公園からの眺めユウスゲ公園からは数100万年前の海底火山からの噴出物が折り重なる絶景が広がります。約40万年前に南崎火山がつくり出した小さなテラスから景色を楽しんてみませんか。」「奥石廊の海岸には、数100万年前の海底火山の噴出物が広く分布しています。美しい縞模様をもつ地層や、荒々しい岩肌が織りなす海岸は国立公園や国指定名勝「伊豆西南海岸」にも指定されています。険しいこの海岸線にあって、ここ「池の原」と呼ばれる小さな高原にはなだらかな丘が広がり、奥石廊を一望できる丘の上にはユウスゲが自生する「ユウスゲ公園」があります。このなだらかな丘は、南崎火山と呼ばれる火山の噴出物が険しい谷を埋め立てることで作られました。南崎火山は40万年前頃に活動していた古い火山ですが、伊豆が本州に衝突して陸地になったあとの火山です。その証拠に、ユウスゲ公園へのぼる遊歩道の脇には、空気にふれて鉄分が酸化し赤茶色になったスコリア(粘リ気の弱いマグマのしぶき)がつみ重なっています。」「ユウスゲ群落奥石廊の池の原一帯に群生する「ユウスゲ」は、国立公園特別地域(富士箱根伊豆国立公園)の指定になっている貴重な植物です。別名「キスゲ」ともいい、葉は細長く株元からニ列に出て扇状に開き、花は六弁からなります。花は夏期の夕暮れから咲きはじめ、翌日の午前中にはしぼんでしまいます。かれんで美しい姿は幻想的な雰囲気をかもし出し、夏の風物詩となっています。」「石廊崎からの遊覧船に乗って、海上からユウスゲ公園の丘を観察すると、白い岩石からなる海底火山の噴出物のうえに、南崎火山から噴出した灰色の溶岩流や赤茶色のスコリアがのっていることがわかります。」「現在地」をズームして。こちらの地図も「現在地」、下方が北方向の地図。再び青い海原の西伊豆・「三ツ石岬」方向を見る。ズームして。遠く静岡県内の山々の姿も見えた。写真右が「中木」方向。「愛の鐘 モニュメント」。場所は、県道沿いの駐車場から遊歩道の階段を上った奥石廊を一望できる見晴らしのいい丘の上。もともとこの場所には木造のモニュメント「愛の鐘」があったが、老朽化したため今回リニューアルされた。新しいモニュメントは円形の御影石(直径1.8メートル)で結婚指輪?を連想させる。この輪の中にカップルが納まって写真を撮ったらなかなか絵になること間違いなし。近づいて。「カメラスタンド」と案内板。「いろう男爵の絶景 おすすめスポット」。モニュメント前には、セルフタイマーで撮影できるようカメラスタンドが設置され、たいへん便利そうであったが。スマホを立てる場合も、厚みの違いに対応すべく厚さの違う3種類の溝が用意されているのであった。しかし、合計年齢150歳以上のオジイサン二人には無用なのであった。「大根島」の北側先端をズームして。先端を更にズームして。ダイビングスポットとしても人気があるのだろう。「あいあい岬駐車場」を見下ろす。東側の丘の上まで歩いて進むと「ユウスケ公園から見える島々」案内板が。近づいて。「利島(としま)」の姿。利島は、伊豆諸島に属する日本の島。伊豆七島のひとつ。行政区画は東京都利島村。東京から144km、伊豆大島から南に27kmにある島で「外島」と書かれることもある。面積4.12平方キロメートル、外周7.7キロメートル。伊豆七島のうちもっとも小さな島で、最高峰の宮塚山(標高507.5メートル)を中心とした、円錐形の火山島(複成火山)である。島全体を豊かな照葉樹林が覆い、特に椿が島の8割を占めていると言われ、椿油が島の特産品になっている。昭和初期にはノネズミによる農業被害が顕著となり、イタチを放獣して退治した記録も残る。島の周囲は高さ200メートルの海食崖に囲まれ、南斜面にはオオミズナギドリの生息地がある。反面、良質な港に恵まれずに天候が悪化すると定期船でも通過することがあり、100メートル級の桟橋が完成したのも昭和56年(1981年)のことであった。それでも、古くから人が定住していたことが知られ、大石山遺跡・ケッサイ山遺跡などの古代集落の跡が確認できる とウィキペディアから。「神子元島灯台(みこもとしまとうだい)」の先に「鵜渡根島(うどねじま)」。再び「電源開発 石廊崎風力発電所」。太平洋を望む。「カツオ島」。「カツオ島カツオ島は、名礁で知られており釣り場として人気の場所です。黒潮の激しい流れにより潮の流れが速く、島の周りが複雑な海流となり、多くの魚が釣れます。」「愛の鐘 モニュメント」を振り返る。そして国道136号をひたすら北上し、「雲見海岸」から富士山の雄姿を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.28

コメント(0)

-

伊豆半島・石廊崎へ(その2)

「石廊埼灯台」を後にして、さらに石廊崎の先端の岩場に向かって進む。石廊崎先端部の岩場を見下ろす。海面から50mほどの高さの石廊崎参道から、下の岩場の白き波をズームして。白のカオス!!石廊崎の沖は古くから難所であった。昔、江戸へ向かう商船が沖合で大波にあい、石廊権現に「帆柱を捧げるので波をおさめてください」と頼み、無事に江戸に到着できたという言い伝えがあるのだと。この帆柱は断崖に建つ石室神社の社殿に、今も使われているとのこと。この先の大きな岩の裏に、のちほど訪ねた「熊野神社」があった。石廊崎の崖には蜂の巣のようにたくさんの窪みがあり、石室(いろう)神社はこの窪みを利用して作られています。これらの窪みは「タフォニ」と呼ばれ、水に溶けていた塩が、水分の蒸発にともなって結晶になり、その結晶の成長によって岩石が壊されてできると考えられている と。そして石廊崎の最南端、断崖のくぼみに危うげに立つ「石室(いろう)神社」の社殿を訪ねた 。海の安全を守る神社らしく千石船の帆柱が床を支えている。50mほど離れた岬の最突端には熊野神社(くまのじんじゃ)があった。石廊権現(いろうごんげん)や石廊崎権現(いろうざきごんげん)とも呼ばれている と。現在の社殿は明治34年(1901年)に再建されたもの と。社殿は海岸の岩窟上に立てられた「帆柱」👈リンク の上に造営され伊豆の七不思議のひとつとされている。社殿入口には「石廊権現と千石船之由来」が掲げられていた。祭地は相模灘と遠州灘の中間に位し東風西風共に筆舌に絶し、又陰れし岩礁多く黒潮近くを走ると云ふ難所で在る。或る期、播洲濱田港所属の塩運搬の千石船が此の岬に差し掛りし時、折悪く黒雲海面をはい、雨は篠を突き波浪は峰渓をなす。船は最早轉覆(てんぷく)有るのみと見られ、船主船子共になす技も無く、一心に見えぬ対岸の石廊権現に向いて、無事江戸に着く事が出来得るならば帆船の命で在る帆柱を奉納すると、誓願を込めると、さしも荒狂った波もやがて凪いで無事江戸に着く事が出来、荷揚げを済し巨富を得て帰途に付く。航海日和に恵まれ往路の出来事も忘れ此の岬の沖を過ぎ様としただが、不思議な事に満帆に追風をはらみ全櫓充分に水をかくも船は一向に進まず坐礁した。やがて次第に風雨強く狂暴なる暴風雨と急変し、船子等の不安は往路の期に増して激しく船主は往路の期の願事に思いを致し木の葉の如く震る船上にて斧を以て、帆柱を切倒し海に投じ石廊権現に奉納された。すると、不思議なる事に帆柱は荒れ狂う大波の波頭に乗って、幾十丈の高き社殿の御前に供えた如く打上げしと同時に波も静まり、船は櫓を以て走り去りしと傳えられて居り、今直當社殿の基礎となりて此の建築物を支えて居り當社の御神威の高きと共に、此の神技を伊豆の七不思議の代表的な神話として廣く風光名美さと共に日本 全国に知られ居る。帆柱材質檜 長サ六間 約十二メートル」社殿内部。祭神:伊波例命古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)とも呼ばれていたとされ、延喜式内社であるとされている。その起源は諸説あり、 文武天皇大宝元年(701年)に初めて堂が建てられ、最初は観音像と第六天神を安置していたが、その後役小角が神託を受けて伊波例命を祀ったという説や、「秦の始皇帝5世の孫と云われ日本に帰化した(異説もある)弓月君(ゆつきのきみ)が物忌奈之命(ものいみなのみこと)と称されるようになり、これを祀る神社として、その子孫を名乗る秦氏が建立したもの」という説もある。(物忌奈之命は神津島に祀られているのと同神であるかは定かでない)役行者像。祭神は伊波例命(いわれのみこと)であり、役行者が勧請したとされている と。3人の像が並んでいた。左から。秦の始皇帝5世の孫と云われ日本に帰化した(異説もある)弓月君(ゆつきのきみ)が物忌奈之命(ものいみなのみこと)と称されるようになり、これを祀る神社として、その子孫を名乗る秦氏が建立したものとする説も有力である とネットから。中央の像。右側の像。「石廊山金剛院縁起」。「役小角が伊豆大島へ流されたとき(文武天皇3年(699年) - 文武天皇5年(701年))、十一面施無畏の神力を得てこの地に至り、また文武天皇4年(700年)に大地震があった際にも、龍と白鳥が現れてこの地を守った。村人の一人が夢の中で海中より宝殿が浮かび上がって岬の中腹の岩窟に座すのを見たため、行ってみると果たして宝殿が出現し中に十一面観音が安置されていた。その後更に天平年代(729年 - 749年)、行基によって第六天神が祀られたという。また「秦の始皇帝5世の孫と云われ日本に帰化した(異説もある)弓月君(ゆつきのきみ)が物忌奈之命(ものいみなのみこと)と称されるようになり、これを祀る神社として、その子孫を名乗る秦氏が建立したもの」とする説も有力である。但しこの物忌奈之命が、同じ旧伊豆国の神津島に祀られている物忌奈命と関連があるか否かは明らかにされていない。延喜式神名帳には、伊豆国賀茂郡に「伊波例命神社」があったことが記されており、一般には当社のことであるとされているが、後世の付会であるとの説もある。以降、神仏習合の金剛山石室権現として人々の崇敬を集めた。江戸時代には韮山代官所を通じて徳川幕府から米2表の寄進を受けたという。伊豆七不思議のひとつで当社にまつわる「石廊崎権現の帆柱」の伝説が生まれたのはこの時代であるとされる。明治初期の神仏分離により石室神社と称するようになった。現在の社殿は明治34年(1901年)に再建されたものである。海上安全や商売繁盛、学業成就の神として、また伊豆半島の先端に位置する景勝地として名高い。」とウィキペディアより。七福神の「布袋様」。七福神の「恵比寿様」。昨年の干支の虎の絵馬を。「おみくじ掛け」。御朱印を頂きました。「石室神社御由緒創立は定かではないが、五世紀頃物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立されたと伝えられている。その後、役行者が十一面観音を合祀し、大宝元年(七〇一年)現在の場所に建立された。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社である。御祭神 伊波例命・物忌奈命・十一面観音 大六天神・大国主神・崇徳天皇 事代主科・梵釈四天王・住吉三神 海神自在青龍王 須佐之男命(熊野神社)御神徳 海上安全・学業成就・縁結び・開運 厄除・交通安全・諸願成就 等例祭日 四月三日 〒四一五ー〇一五六 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎九 石室神社社務所」上記と同様な説明が。入口付近にあった紀元2千6百年記念と書かれた石碑。「石室神社」を後にして、石廊崎の先端に向けて更に進む。再び海原の美を楽しむ。そして崎の突端にある祠が「熊野神社」。恋愛成就に効果があるのか、近年のパワースポットととして人気があると。木格子には絵馬が掲げられていた。「御由緒その昔、長津呂(石廊崎)に住むお静という名主の娘が、漁師の幸吉と恋に落ちた。身分の違いからその恋は許されず、幸吉は神子元島に流された。幸吉を忘れられないお静は、毎晩、石廊崎の先端で火を焚き、神子元島の幸吉と愛を確かめあっていた。ある晩神子元島の火が見えないので心配したお静は、小船を出して神子元島に向かったが、折りからの季節風で波は高く船は思うままに進まなかった。お静は一心不乱に神に祈った。その甲斐あって神子元島に漂着し、無事二人はめぐりあい結ばれた。親も許すこととなり、末長く幸せに暮らしたという。お静が火を焚いたところに熊野権現の祠が祀られた。」と。祠の内陣。そして「伊豆七島展望図」「大島」。「利島」。「神子元(みこもと)島」。「新島」。「式根島」、「三宅島」方向であったが・・。「御蔵島」、「神津島」方向。数多くの大型船が往来している。「黒潮ハイウェイ」は大いに活躍しているのだ。そして岩の下に潜り込んだ「石室神社」を振り返る。そして山の尾根には風力発電装置が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.27

コメント(0)

-

我が家の庭の花々

我が庭の花々です。まずは「ニワウメ(庭梅)」。中国の北部を原産とするバラ科ニワウメ属の落葉樹。古い時代に日本へ渡来しており、万葉集にも古名ハネズとして登場する。花や果実の様子をウメに例え、庭に植えやすい小型のウメといった意味合いでニワウメと名付けられたが、実際の質感はウメと異なる。中国原産だが、なぜか学名にはjaponicaが。4月頃に咲く花がウメに似ていることから、ニワウメという名前がつけられたそうです。ニワウメの花は先端が丸い5枚の花弁でできています。原種はピンクの花が枝いっぱいに咲きますが、品種によっては白い花が咲くものもある と。花言葉:願望、貴び、喜び、高尚、秘密の恋、うつろいやすい愛。そして様々な種類のスイセン(水仙)も開花中です。ヒヤシンスであろうか?クリスマスローズ(白)。クリスマスローズ(ピンク)。赤のチューリップ。プリムラ。ムスカリ。ユキヤナギ(雪柳)。スノーフレーク。 ・・・おわり・・・

2023.03.26

コメント(0)

-

伊豆半島・石廊崎へ(その1)

「南伊豆町の「河津桜・みなみの桜」を楽しんだ後は、大学時代以来、半世紀以上ぶりに「石廊崎」に向かって県道16号線・下田石廊松崎線の海岸線に沿って南下する。「下流港」前を通過。左から「利島」、「鵜渡根島」、「新島」、「式根島」の姿が確認出来た。伊豆半島の弓ヶ浜の約8キロ沖合にある、灯台があるだけの小さな無人島・「神子元島(みこもとじま)」が見えた。その先に見えたのが左から「式根島」そして「新島」。「赤穂浦」に向かって進むと左手に数々の岩場が。南伊豆町大瀬沖の岩場。岩場の間に見えたのが「利島(としま)」。左から「鵜渡根島(うどねじま)」、「新島」、「式根島」。大瀬沖を望む。そして「石廊崎オーシャンパーク」駐車場を目指していたが、道を誤り「伊豆クルーズ 石廊崎営業所」の駐車場に到着してしまったのであった。ここは石廊崎の岬の付け根にある石廊崎港で「石廊崎岬めぐり」の遊覧船乗り場なのであった。駐車場のオバチャンに道を教えてもらい、引き返して何とか「石廊崎オーシャンパーク」駐車場に到着したのであった。「石廊崎オーシャンパーク」の建物。「石廊﨑オーシャンバーク:日の出も日の入りも望める最南端の特等席」。「現在地静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎緯度: 34゜36 ' 18.3″ N 経度: 138゜50 ' 33.9 " E石廊崎は、伊豆半島の最南端に位置します。昭和25年に毎日新聞社が実施した「日本の観光地100選」に石廊崎が選出されました。昭和30年代には新婚旅行のコースになり、多数の観光客が押し寄せました。このころ遊覧船が始まり、昭和30年( 1955年) 9月1日に「長津呂」から「石廊崎」へ地名が変更されました。」「土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定箇所」案内。「現在地」をズームして。「石廊崎オーシャンパーク」の建物脇を灯台方向に向かって進むと右手にあったのが「石廊崎特別地域気象観測所」。石廊崎測候所(旧称は長津呂、北緯34度36分、東経138度50.8分、標高55m) は1939年に創立し、1940年から累年統計を開始しているとのこと。この石廊崎測候所が無人化されて石廊崎特別地域気象観測所になったのは2003年。岬突端の灯台より手前にあり、標高は52m。「石廊崎特別地域気象観測所」の敷地を見る。更に灯台に向かって進む。そして正面に「石室神社」の石鳥居が見えて来た。この石碑は?狛犬(右)。狛犬(左)。「石鳥居」。扁額「石室神社」。右手にあったのが「南伊豆町消防団 石廊崎消防詰所」の建物。そして「石廊埼指向灯」が左手にそして手前に「アンテナ塔」。「石廊埼指向灯仕様型式 塔形 コンクリート造り 白色光質 不動 白、赤、緑光 光度 白色 10000カンデラ 緑色 3900カンデラ 赤色 3200カンデラ光達距離 白色 15海里 ( 21km ) 緑色 12海里 (18km ) 赤色 11海里 (16km )高さ 地上から 7.7m 水面から 64m石廊埼指向灯はサク根、後藤根などの岩礁を避ける水路を示すため、1972年 1月に設置点灯した。安全航行水路を白光で左右それぞれ、幅約4度を目安として夜間 緑色、赤色で標識している。白光は248.5°を中心として幅1.1°でサク根、後藤根等の険礁群を避ける水路を示し、緑光(幅約4°)及び赤光(幅約4°)はそれぞれ水路の左舷側及び右舷側を示す」とのこと。そしてその先に「石廊埼灯台」。ズームして。「利島」。「神子元島灯台」を見る。石造としては、我が国に現存する当時の姿をそのまま残している最古の灯台である。設計者は、日本灯台の父であるR・H・ブラントンである。慶応2年(1866年)5月、幕府は米・英・蘭・仏の4ヶ国と改税約書(江戸条約)を結んだ。この時の8灯台のひとつ。灯塔の築造には下田のエビス岬から切り出した伊豆石を使用し、上層部は継ぎ目を嵌合したダブルテール(鳩尾)方式を取り入れ、中層、下層部の上下左右の継ぎ目には、伊豆半島稲取の火山灰と梨本の石灰岩をもって焼成した速製のセメントが用いられている。平成7年度耐震補強に合わせた保全が実施された。「所在地 静岡県下田市点灯年月日 明治3年11月11日塗色 白地に黒横帯2本塗構造 円形・石造光り方群閃白光 毎16秒に2閃光光りの強さ 400,000cd光りが届く距離 19.5海里構造物の高さ 23.31m海面から光りまでの高さ 50.79mレンズ 第3等大型レンズ 水銀槽式回転機械電源 自家発電(発動発電機)」左「鵜渡根島」、右「新島」。「三宅島」その手前の「式根島」は霞んでいたが。再び「石廊埼灯台」。更に近づいて。「石廊埼灯台~航海の無事を祈って~」石廊埼灯台(旧名称・石室埼灯台)は、明治4年(1871年8月21日に設置点灯されました。当時の木造八角形、灯高基盤上6.1メートルの灯塔は、暴風により大破し、昭和8年(1933)に現在の形に改築し、平成5年(1993)2月に外壁をタイル張りとしました。」「位置 北緯 34度36分10秒 東経 138度50分43秒光り方 16秒ことに白光と赤光を各1回発する (単せん白赤互光 毎16秒に白1せん光赤1せん光)光の強さ 白光61 , OOOカンデラ 赤光66 , OOOカンデラ (1カンテラはろうそく約1本分の明るさです)光の届く距離 白光18. O海里(約33キロメートル) 赤光18.5海里(約34キロメートル)高さ 地上から灯台頂部 約11メートル 水面から灯火 約60メートル管理事務所 第三管区海上保安本部 下田海上保安部交通課 電話 0558ー23ー0145」「位置図」。「石廊埼燈台」。「石廊埼灯台」東側の入江を見下ろす。東伊豆の海岸線。一番奥に「爪木崎」。そして「石廊埼」の岩礁地帯を巡る、色鮮やかな遊覧船が現れた。「伊豆クルーズ」の遊覧船・「マリンバート号」。駐車場のある石廊崎漁港から出ているのだ。「石廊埼灯台」東側の入江を再び。「マリンバート号」はこの入江を左に進んで行くのであった。「~「ONEタップビュー」で灯台ツアー二次元コードで灯台内部が見られます!!」西側を見下ろす。再び伊豆半島の東側海岸線を見る。右手奥には「伊豆大島」が見えた。「マリンバート号」は「石廊埼灯台」東側の入江を進んで行った。入江と岬が交互に現れる、出入りの激しい海岸線の、変化に富んだ星観が楽しめるのはもちろんのこと、袈裟を被ったお坊さんの姿に似ていることから名付けられに「聖人岩」や、「どんどん穴」が有名な「蓑掛け岩」、野猿が生息している「大根昌」など、この遊覧船ならではの景観スポットもいくつかあるのだ と。「石廊崎」先端部そして太平洋を見る。ズームして。伊豆半島沖の太平洋。先程訪ねた「石廊埼指向灯」を振り返る。「石廊埼灯台 敷地開放時間 4月~ 9月 9 : 00 ~ 16 : 3010月~ 3月 9 : 00 ~ 15 : 30」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.26

コメント(0)

-

伊豆半島・南伊豆町の「河津桜・みなみの桜」へ(その2)

「道の駅 下賀茂温泉 農林水産物直売所 湯の花」の店外に出て、再び「青野川」の堤防上の「河津桜」を楽しむ。観光客の姿が多くなって来た。しかし「河津町」に比べれば!!。堤防の石段を下り「青野川」の河原から。ところで、1998年施行の改正河川法で、堤防の樹木は根元から水が入り土壌が緩んで決壊しやすくなり、また流木による堤防の損壊や水位上昇につながる恐れもあることから、堤防の川側に植樹することが禁止されたのだと。 一般的に桜の木の寿命は60年と言われているが、河津桜の原木は現在60年を超えてなお美しい花を咲かせている。しかし、川沿いの桜には老木化したものが見ら れるようになり、10年後か20年後、いつ寿命がくるかわからない状態なのだと。今後、新たに植樹する場合には、川表(堤防を境にして川側)には出来ずに、川裏または桜根が堤防に入らないよう盛土をして植樹しなければならないとのこと。改正河川法の植樹基準では、「治水上等の支障となる場合は、樹木の有する治水機能及び環境機能に配慮しつつ、支障の大きなものから順次伐採することを基本とする」としており、支障があるものについ ては、伐採・移植等を行い治水の安全性向上に努める必要があるのだとも。 花を見上げて。花は直径約3cm程のピンク色、または淡い紅色。花序は散房状で4〜5花からなる。桃色ないし淡紅色で、ソメイヨシノよりも桃色が濃いのだ。堤防の斜面には、菜の花が咲く。ズームして。人力車のお兄さんの笑顔が!!お兄さんもお客さんを乗せてスタート。河原を更に上流に向かって歩く。左にカーブする「青野川」その先に「来宮橋」。前方に人集りが。前撮りのカップルの姿が。歩いて来た河原を振り返って。「来宮橋」手前。その先に「湯けむり橋」、さらに先に「銀の湯橋」。「湯けむり橋」越しに河津桜を。「銀の湯橋」とその先の「下賀茂温泉 銀の湯会館」の湯けむりを再び。そして石段を上って堤防上に向かいながら見上げて。ズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.25

コメント(0)

-

伊豆半島・南伊豆町の「河津桜・みなみの桜」へ(その1)

次に「みなみの桜」を見るために、国道136号を西に進み「ファミリーマート 南伊豆下賀茂店」の駐車場に車を駐めて、散策開始する。国道136号を更に徒歩で西に進み「青野川」に架かる「湯けむり橋(ゆけむりばし)」に到着。「湯けむり橋」から「青野川」の下流側を見る。下流側の橋の名は「来の宮橋」。「みなみの桜と菜の花まつり 散策ガイドマップ」。毎年この時期・2月初旬から3月初旬にかけて、青野川の土手には800本の河津桜と菜の花が咲き乱れ、あたり一面が鮮やかなピンクと黄色の世界に彩られるのであった。上流側を望む。「湯けむり橋」の中央付近まで進み上流側を見る。前方に見えた橋の名前は「銀の湯橋」。河津町の「河津桜」とは異なり、観光客の数は少なく、穴場スポットなのであった。「湯けむり橋」から左岸土手に咲く満開の「河津桜」を見る。更にその上流側。「青野川」両岸の「河津桜」の見事な光景。「下賀茂温泉 銀の湯会館」からは湯けむりが上がっていた。「ゆけむりはし」と。下流に向かって「青野川」の左岸の土手を進む。運良く、今年はここも満開!!例年は、「河津町」に較べて開花が早いのであるが。ズームして。「来の宮橋」の袂から「青野川」の下流側を見る。植栽に埋もれるように立っていた女性の「裸像」。「みんなで美しい川を育てよう 南伊豆町」。「青野川」の下流に向かって進む。観光客がほとんどいない「青野川」の左岸堤防上を下流に向かって進みながらゆっくりと「河津桜・みなみの桜」を楽しんだのであった。人の数はこの程度と、少なく!!「河津桜」の老木の根元付近は幹の表面の姿が異なるのであったが。「青野川」と河津桜並木。観光客の姿が、少し増えて来たが、河津町とは異なり。正面にお花見用の「人力車」の姿が。更に進む。土手には菜の花の姿も。「人力車」での花見を楽しんだおばあちゃんの姿。「人力車で桜めぐり 20分 ひとり2000円」と。そして左岸堤防の脇にあった「道の駅 下賀茂温泉 湯の花」を訪ねた。竹灯籠「みなみの桜と菜の花まつり」。夜になると(ネットからの写真)。駐車場脇には様々な案内板が。「観光案内所」。「道の駅 下賀茂温泉 湯の花」案内マップ。ここにも「みなみの桜と菜の花まつり」ポスターが。JRのポスター。「仲良し地蔵」。ズームして。奉納された5円、10円玉が並ぶ。そして「道の駅 下賀茂温泉 湯の花」の店内に入る。巨大な柑橘が二つ。「ジャンボ晩白柚(ばんぺいゆ)晩白柚は、ミカン科 文旦などと同じザボン(白柚)の1種で柑橘類の中では最大級で、世界最大と言われています。晩白柚(ばんぺいゆ)の名前の由来は、台湾で果肉が白いみかんを白柚(ぺいゆ)と呼んでおり、熟すのが遅かったので晩(晩生)白柚とされたそうです。皮からは優しい柑橘の香りが発していて、熟すまでの間室内に置いておくことで香りを楽しむ事が出来ます。」と。店内には、思いの外多くの観光客が土産目当てに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.24

コメント(0)

-

伊豆半島・南伊豆町の「元気な百姓達の菜の花畑」へ

「河津町」の「河津桜」を後にして、国道135号に出て「河津川」に架かる「浜橋」を渡る。車窓から「河津川」沿いの「河津桜」を見る。そして国道135号・東伊豆道路を南下して次の目的地の南伊豆町にある「元気な百姓達の菜の花畑」に向かう。「子安海岸」の先から「稲取」方向を見る。左手前方には「爪木崎」が見えた。左手に「尾ヶ崎ウイング」。「尾ヶ崎ウイング」は国道135号線沿いの静岡県下田市白浜地先にあるトイレ休憩を兼ねた展望施設。下田市白浜の海岸の「龍宮島」そしてその先には「伊豆大島」の姿が。「板戸海岸」横を通過。右手の山の中腹にあったのが「ホテル伊豆急」。「三穂ヶ崎(みほがさき)」下には青い海が拡がっていた。青い海をさらに追いかける。左手に「外浦海水浴場」が姿を現した。そして「まどが浜 海遊公園」手前から下田の海を見る。「まどが浜 海遊公園」案内板。「ヤシの木」の並木の先には「下田港」。幕末開港歴史の港・下田港の遊覧船 黒船「サスケハナ」。稲生沢川の「新下田橋」という幅7m、長さ63mの白い橋を渡る。欄干に掲げられた人魚の像が迎えてくれた。そして目的地の「日野(ひんの)」交差点を右折し空き地に車を駐める。目の前には一面黄色に染まった「元気な百姓達の菜の花畑」が拡がっていた。南伊豆町・日野(ひんの)にある休耕田「元気な百姓達の菜の花畑」では、2月上旬から3月中旬かけて菜の花が華やかに咲き誇る。2月上旬には、青野川沿いに咲く河津桜と菜の花を楽しむことができるのであった。地元ボランティアの方々や子供たち、観光関係者などが世話をしており、毎年1月下旬~4月上旬頃までは菜の花、8月にはひまわり畑が広がるのだと。約3ha(万㎡)という広大な敷地が黄色一色におおわれ、辺り一帯が菜の花の香りに包まれる様は壮観そのものであった。遊歩道も設置されており、花畑の中でSNS用の写真もばっちり撮れるシチュエーション。この菜の花畑では、毎年1組限りの結婚式が執り行われるとも。例年、多数の応募があるが、挙式できるのは審査で選ばれた1組だけと。一面の菜の花畑の中、純白のドレスが映えることマチガイなし。後方の標高145mの山の上からの景色も美しいであろう。山の名は??東海バス停「日野(ひんの)」のパネルにはひまわりが。前回はあったコンビニ「Family Mart 南伊豆日野店」は閉鎖されていた。手作りの「菜の花畑入口」門にはミツバチの姿も。「第25回 みなみの桜と菜の花まつり」案内。裏面。手作りの木道・ボードウォークの横には「元気な百姓達の南伊豆町 菜の花畑」案内板。「みなみの桜と菜の花まつり」として、主役の一つになっている菜の花畑。我が先輩は女性に頼まれて、嬉しそうにカメラマンに。セイヨウミツバチの姿は確認できなかった。一面黄色の世界。菜の花畑横には「二級河川 鯉名川」流れていた。自撮りする我が先輩。記念撮影の場所も準備されていた。正面の家の方々が羨ましいのであった。そして夏になると「ひまわり畑」に変身すると。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.23

コメント(0)

-

伊豆半島・河津桜を楽しむ(その3)

再び「河津川」まで戻り、「河津川」を右に見ながら下流方向に進む。空が見えないほどに花が密に。前方に赤い主桁の「来宮橋」が見えて来た。太い幹から小枝が出て直ぐ花が。これを「胴吹き(どうぶき)桜」と言うと。老木になり、エネルギーが不足してくると急いで葉を増やそうとして幹の途中から芽を出すことがあります。木のエネルギーは緑の葉からの光合成で作られますか葉っぱはたくさんあったほうが良い。桜の場合、葉っぱより先に花をつけますからこんなことになるようだ。この現象が「胴吹き桜」。衰えつつあっても力を振り絞って『どっこい生きている』その姿を毎年見るたびに感動するのだ。私も、もう一花を!!とも。「来宮橋」手前の見事な「河津桜」。「来宮橋(きのみやはし)」。「来宮橋」を過ぎて、「天領山」を見る。河津桜のトンネルが。販売されていた「ミモザ」の花木。明るい黄色が鮮やかに春を告げる、「ミモザ」。小さなポンポンが集まったように咲く姿が可愛らしく、元気をくれる花。そんなミモザの代表的な花言葉は「感謝」。ミモザは、3月8日の「ミモザの日」(国際女性デー)で女性に贈られる、シンボリックな花でもあり、別れや出会いの季節である春に贈る花としてぴったりの花であるのだ と。我が菜園にも幼木を購入し植えたことがあるが、越冬出来なかったのであった。メジロの姿を探したが・・・。ミツバチの姿も見当たらず・・・。ミツバチが飛び交うには、未だ気温が低すぎるのであろう。菜の花とのコラボがここにも。鮮やかなピンクと鮮やかな黄色の共演をしばし楽しむ。河津川にかかる「来宮橋」から「荒倉橋」までの「菜の花ロード」では、黄色の菜の花と可愛いピンクの桜のコントラストが見逃せない美しさ!これぞ春爛漫といった感じ!!「河津桜並木・ 菜の花ロード」。華やかなピンクの桜に菜の花の黄色、そして青空のコントラストは気分を上げてくれたのであった。本格的な春はまだ先だが、春色の景色の中で少しだけ季節を先取り出来たのであった。左手に現われたのが「笹原公園」。「河津町観光案内図」。「河津桜並木・ 菜の花ロード」を振り返る。「河津桜まつり」ポスター。「河津桜まつり出店マップ」。「さくらの足湯処」は今年も休業中であった。2003年2月、3500平米の敷地を持つ笹原公園に誕生した無料の足湯。靴下を脱ぐ脱衣所があるのみのシンプルな造りだが、観光の合間に気軽に一休みするには最適のスポットなのであったが・・・。その先には「河津町観光協会売店」。その先には「大船渡漁師のかき小屋」が。「殻つきを 浜焼き酒呑み 桜愛でて」(詠み人知らず)。「殻付き牡蠣」の山が。1個 400円、2個 700円、3個 1000円と。我慢!!我慢!!。その先にも土産物売り場が。「笹原公園」内の「生搾りみかん店」。「ピラカンサ」?と菜の花のコラボ。そしてここまでとし引き返す。「春は、伊豆からやって来る」ポスター。「河津七滝」ポスター。「笹原公園 事業概要」碑。河津町の河津桜はこれまでとし、駐車場に向かう。民家の庭先にも「柑橘類売り場」が。そしてその先には「藍染市場」があった。様々な藍染の衣類が売られていた。「藍染」にはなんと48色あり、それぞれひとつひとつに藍にまつわる名前がついているのだと。藍の色の発色は神秘的です。引き上げてすぐは黄土色ですが、絞って干し空気に触れると、緑から藍色へ変化します。この工程を繰り返し重ねて染めることで濃淡を表現し、同時に布を強くします。主な藍の色を紹介します。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.22

コメント(0)

-

伊豆半島・河津桜を楽しむ(その2)

そして「踊子花街道」の先の道に突き当たりここを右折。前方左側に現われたのが「河津桜 原木」。「河津桜 原木」前には交通整理のオジサンが頑張ってくれていました。そして「河津桜 原木」に到着。既にピークは過ぎ、葉が出始めていた。「河津桜原木物語昭和30年頃の二月のある日、この家の主人であった飯田勝美氏が、河津川沿いの冬枯れの雑草の中で芽吹いていた約1メートル位に育った桜の若木を偶然見つけて庭先に植えた事が始まりでした。約十年後の昭和41年1月下旬、やっと桜が咲き始めました。同年四月、主の勝美氏は花が咲くのを見届け、永眠しました。その後きれいに咲く桜を見て譲ってほしいという話もありましたが、思い出の桜のため手放さなかったそうです。当時、この家の屋号からこの桜は「小峰桜」と呼ばれ親しまれていました。その後の調査で新種の桜とわかり昭和49年には河津で生まれた桜であることから「河津桜」と命名され昭和50年4月に河津町の木に指定されました。(飯田ひでさん談)原木の大きさ 木高 約一〇メートル 樹幅 約一〇メートル 幹周 約一一五センチメートル開花時期 一月下旬から三月上旬河津桜はオオシマザクラとカンヒザクラの自然交配種と推定されます。」「河津町 指定天然記念物 「河津桜原木」」。原木の幹周は約115cmで樹齢は50〜60年くらい。たくさんの花が玉のように塊になって咲いているのであった。今年も頑張って咲いてくれていました。移動し見上げて。ズームして。「マンリョウ(万両)」と「河津桜原木」とのコラボ。「センリョウ(千両)」は、ツヤツヤした葉の上に乗るような形で直径5~6mmの実をつけるが、この「マンリョウ(万両)」は実を葉の下につけることで区別できる。この付近は葉がかなり出て来ていた。地面には筵(むしろ)の如きものが根の養生用に敷かれていた。河津町田中のこの家に住んでいた飯田勝美氏が1955年頃、河津川沿いで芽咲いているさくらの苗を偶然見つけ、庭先に植えたのがこの河津桜原木。可憐な花をズームして。オジサンの案内で横断歩道を渡り、「河津桜 原木」の全景を。振り返って。次に「田中区民作品展示会」場を訪ねた。「旧田中温泉組合浴場」であった建物が「田中区民作品展示会」場・「田中アートギャラリー」になっていた。「旧田中温泉組合浴場」は展示会場になっていた。在りし日の「田中温泉組合浴場 2021年6月閉館」の写真。在りし日の「田中温泉組合浴場 2021年6月閉館」の写真(反対側から)。先輩も熱心に。大字「瀧」と。大字「瀧書道:松井ひとみ 雅号 松井瑞閃」と。「古今和歌集」 巻第二 春歌下(96)「いつまでか 野辺に心の あくがれん 花し散らずば 千世もへぬべし」(いつまで、花の野辺に心が憧れるのだろうか、花が散らなければ、千年でも、ここで過ごすだろう)と。「いつ万て可 野辺に心のあ久可連む 花し散らす者 千代しつぬ辺し (素性の歌)」。「雲邊月色人 千里竹裏 秋聲酒一壺」。「雲邊月色人 千里竹裏 秋聲酒一壺」。「くもべの げっしょく ひとせんり ちくりのしゅうせい さけいっこ」(雲に映える月の色をあちらこちらで人が愛でる 竹林には秋の訪れ(葉ずれの音)酒が美味い)「河津桜 原木」の版画。「版画:折田直人」「ヤブツバキ」。「白木蓮」。「干し唐辛子」。こちらは本物。写真「深山幽谷(夏と晩秋)」。写真「深山幽谷(夏と晩秋)」。「深山幽谷(夏と晩秋)撮影場所:天城山・皮子平撮影日: 7月下旬 : 11月下旬地表は苔に覆われ、あたりは静まりかえり小鳥のさえずりさえも吸い込まれてゆく様な雰囲気が漂っている。(80万~ 20万年前の噴火活動で天城連山の原形が形成され、ここ「皮子平」は約3200年前に噴火した噴火口跡です。天城山の最深部に位置し、訪れる人も少なく手付かずの自然が残っています)」「写真:鳥澤久仁男」。写真「深山幽谷(夏と晩秋)」。写真「深山幽谷(夏と晩秋)」。「トウゴクミツバツツジ(東国三葉躑躅)」。「トウゴクミツバツツジ(東国三葉躑躅)」。「田中アートギャラリー」を後にするとここにも「田中区民作品展示会」案内が。畑道を「河津川」に向かって進む。香りから「柚子」であっただろうか?「河津川」の西の山の斜面にもピンクに染まる場所が。畑の中の河津桜。この場所の菜の花も満開。「河津桜の原木」は上記に同じ。「カワヅザクラの特徴落葉高木、樹形は広卵状で樹皮は紫褐色で光沢があり、若枝は褐色、無毛。葉は開花後に展開する。成葉は倒卵状楕円形で先は尾状鋭尖形、基部は円形、長さ12.5~15.0cm、巾6.0~6.8cmで厚い。縁は単鋸歯だが、重鋸歯が混じり、鋸歯の先は芒状、腺はない。表面は濃緑色、裏面は淡緑色、両面ともに無毛。側脈は約10本。葉柄は長さ2.0~2.2cmで無毛、上部に一対の蜜腺がある。托葉は長く、分岐多い。果実は、ほぼ球形、径0.9~1.3cm、黒紫色に熟し、甘みがある。「カワヅザクラの開花時期カワヅザクラの開花時期は1月下旬で、わが国のサクラの中では早咲きの桜です。しかも、開花時期は、はぼ1カ月もの長期間に及び、他のサクラにはない特徴がみられます。なお、カワヅザクラの開花時期は、その年の気候によって左右されますが、ソメイヨシノより約2ヵ月も早く花見ができることから、ひと足早い春の訪れを感じさせます。」「河津桜の特徴」。新聞記事「河津桜 守り育てる」「河津苗木」と書かれた幟。「河津桜苗木 ニセモノ注意!」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.21

コメント(0)

-

伊豆半島・河津桜を楽しむ(その1)

そして河津川沿いの「河津桜」の散策を開始。いきなり菜の花の黄色とのコラボが迎えてくれた。この付近の「河津桜」は満開手前の8~9分咲きくらいであった。9時前ということもあり、人の数は比較的少なく。「菜の花」も満開手前の8~9分咲きくらいであった。「河津川」沿いに添って堤防上を上流に向かって進む。河津川沿いには約850本もの桜が咲き、河津町全体で約8,000本の桜が咲いていると。青空が姿を現し始めた。「河津川」を左手に見ながら上流に向かって進む。「河津桜」の魅力は、早咲きの桜であることと花色。ソメイヨシノの淡いピンクに比べ、はっきりとした明るいピンク色。出店も商品の料理開始。河津桜にもほのかな香りがあるが、マスクをしている為か・・・・。ピンクのカオス!!「ハットグ」の文字も。「ハットグ」とは、韓国における「アメリカンドッグ」の呼称でハングル文字では “핫도그” と書く。元来「ハットグ」は、細長いパンに切り込みを入れ、ソーセージなどの具材を挟んだアメリカ発祥の料理「ホットドッグ」の韓国における呼称であったが、「ホットドッグ」と「アメリカンドッグ」を呼び分けることなく広まった韓国においては「アメリカンドッグ」を指して「ハットグ」と呼ぶことが一般的になっているのだと ネットから。青空が更に広がって来た。開花中の「河津桜」の苗木も販売中。5980円とかなり高価。河津川沿いに約4㎞の桜並木が続き、多くの観光客が遊歩道散策を楽しめるのであった。河津川に架かる8つの橋のうち、かわづいでゆ橋から豊泉橋までの区間には桜のトンネルが、ここ来宮橋から荒倉橋までの区間には桜並木と菜の花ロードが続き、どちらも人気のビュースポットに。「来宮橋」から上流を見る。「河津川」の両岸に桜並木が続く。峰温泉大噴湯公園の自噴水がもうもうと。「東洋一を誇る峰温泉の大噴湯」は大正15年11月22日正午、爆音と共に地上約50mの上空を突き刺し誕生しました。以来90年以上ひとときも絶えることなく噴き上げ続けています。毎分600リットル100度の温泉が高さ30mまで噴き上がる自噴水です。また、温泉で大噴湯たまごを作ったり足湯を楽しんだり出来るのだ。以前に訪ねた時の峰温泉大噴湯公園の「自噴水」の写真。河原で遊ぶ家族の姿が。「河津太陽光発電所」であろうか?日光の反射の関係で、白く見えたのであろうか。ズームして。風力発電装置も。運転開始日 2015年5月設備容量 16,700 kW(1,670kW x 10基/Alstom社)。再び「河津川」の右岸の桜並木を追う。左岸も。振り返って、「来宮橋」から下流を見る。「天領山」の尾根の姿も。さらに上流に向かって進む。たくさんの花が玉のように塊になって咲いているのであった。「レモンつめ放題」と。ことらにも「河津桜」のトンネルがあった。様々な種類の柑橘類が並んでいた。「鮎塩焼き」、「肉まん」、「じゃがバター」、「みたらし団子」、「いちご大福」・・・と。「鮎塩焼き」、グッと我慢!!朱の欄干の「豊泉橋」まで進み上流側を見る。ズームして。更に左岸を。右岸を。「豊泉橋」の下の白き流れ。「豊泉橋」から下流側を再び。「日本三大寝釈迦霊場 涅槃堂」👈リンクと「釈迦堂 桜見晴台」👈リンク 案内。そして「豊泉橋」から「河津川」を離れて東に歩を進めて、「河津桜 原木」に向かって進む。左手に見えたのが「河津町役場」。静岡県賀茂郡河津町田中212−2。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.20

コメント(0)

-

伊豆半島・河津桜へ(往路)

この日は約1ヶ月前の2月21日(火)、テレビのニュースで伊豆の河津桜が満開に近づいていると。昨年は、この時期は「鎌倉殿の13人」に因んだ伊豆半島の内部の名所旧跡を訪ねたので、河津桜を訪ねるのは2年ぶり。仕事の先輩を誘い朝6時前に自宅を出発し、先輩の住む二宮に向かう。西湘バイパスの大磯付近を進むと富士山の姿が現れた。二宮で先輩と合流し、再び西湘バイパスへ。先輩に自分のカメラを預け車窓からの風景の撮影をお願いした。二宮港突堤の先にこの日の日の出。国府津海岸からの箱根・二子山。朝の陽光の帯が相模湾の水面に。遠く三浦半島も見えた。この手前の右側の山の上に先日訪ねた、屋外美術館の「小田原文化財団 江之浦測候所」👈リンク があるのだ。真鶴半島を見る。真鶴駅手前から陽光を追う。真鶴半島の山の上には「城」の如き建物が見えた。「荒井城址公園」内に建つ3階建ての建物。最上階は入母屋の瓦屋根。左手前方に「初島」の姿が。「国道135号」から「熱海城」が姿を現した。そして「熱海サンビーチ」が写真右手に。このトンネル手前の更に手前を左に進むと先日訪ねた「錦ヶ浦👈リンク へ。再び「初島」の姿を。山の斜面に建つ住宅。眺めは良いが・・・・。道の駅「伊東マリンタウン」前を通過。伊東港前。奥に見えたのが「手石島」。汐吹崎の北北東700m沖の相模灘にある。 手石島は無人島で、握り拳に似ていることが名前の由来である。島には航行の安全を祈願し弁財天が祭られている。伊東市の「赤沢港」の先を進む。赤沢地区の「中の沢隧道」手前。「ライオン岩」に向かって進む。そしてこれが「ライオン岩」。大川温泉の海岸に、海に向かって遠吠えしているようなライオンの姿をした岩が寝そべっていた。自然が造り出した神秘の岩「ライオン岩」と。左手に「静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬」の街並み。この先が「白田温泉」。そして「稲取」の街並みが姿を現した。南東で相模灘に面し、北東で白田、南西で河津町見高、川津筏場と隣接する。国道135号が相模灘沿いを通過する。伊豆急行線伊豆稲取駅が所在する。稲取温泉、伊豆アニマルキングダムを抱える観光地でもある。「南伊豆町消防署」前を通過。そして「河津桜駐車場」に到着。時間は8:54、二宮から2時間20分、自宅からは約3時間強で到着。1000円を払い駐車場に車を駐め、散策開始。 ・・・つづく・・・

2023.03.19

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その13)~上野駅パンダ橋口へ

特別展『毒』の展示鑑賞をほぼ終えて出口に向かって進む。正面に、様々な展示会の案内のポスターが。「監修者に聞く第1会場では、身のまわりには毒がたくさんあることをご紹介しました。こでは、本展を監修した9名の研究員と、本展のナビゲーターを務めた鷹の爪団にとって「毒」とはなにか聞いてみましたあなたにとっての「毒」とはなにか、ぜひ考えてみてください。」「植物研究部 細矢研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA.工ンドレスな議論のタネですかね(笑)。この展覧会では、「毒と薬は同じ」というフレーズが 何回か出てきます。私は、製薬会社に動務していた経験があるので、「薬が毒と同じもの」と いうのはよく知っていました。人間の立場からすると、毒にしかならないものはいつぱい あります。しかし、薬のなかにも取り過ぎれば毒になるものがいつばいあります。 アルコールはその代表で、注意しながらいただいています。Q.あなたの分野で恐れられている(有名な)毒はなんですかA.私の修論のときの研究テーマであるフザリウムというカビがつくる麦類赤かび病の 毒素(複数)です。とても多くの研究者が研究していますが、いまだに研究すべきことが 出てきます。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように注意をしていることはありますか。A.博物館ではビョウタケ類という非常に小さいきのこを研究しているため、地を這うように 採集しています。その結果、しばしばウルシにかぶれます。夢中になると目に入らないん ですよねえ(笑)。出張先でひどくかぶれて、病院通いしたこともありますので、長期の出張の 時には塗り薬を持っていきます。」「動物研究部 中江研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA.やはり恐布の対象です。生物の形態や機能には美しさを感じることが多いですが、生物が 産み出した毒には美しさよりも恐怖を感じてしまいます。人間が作った毒、特に人間用の 毒には嫌悪感しかありません。 また、私にとっての毒の身近な具体例としては、"百薬の長"であるお酒が挙げられます。 薬にはならないと理解しながら嗜んでいます。嗜み過ぎて翌日に「毒」だと思い知らされる ことも多いです・・・Q.あなたの分野で恐れられている(有名な)毒はなんですか。A.毒そのものではないですが、オニダルマオコゼでしようか。フグ毒などは自分の注意で逃れる ことができますが(毒を盛られたら別)、オニダルマオコゼは採集調査時に気付かずに踏んだり する可能性があるので、怖いなあと話題に上がることがあります。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように汪意をしていることはありますか。A.子供の頃にハチの巣にちょっかいを出していたりしたので、キイロスズメバチに2回、 アシナガバチに3 ~ 4回、ミツバチに2回と、何度もハチに刺されています。 ハチの毒を勉強し、アナフィラキシーショックが怖くなったので、ハチには近づかないように なりました。が、ある日、クローバー畑でゴロゴロ寝そべっていたら脛にミツバチの針が 刺さっていました・・・(ミツバチの2回目)。「動物研究部 吉川研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA.爬虫類や両生類には毒をもつものが意外と多く、実は毒は身近な存在です。正しい知識をもって 正しく恐れながら付き合っていくべきものですね。しかし不思議な魅力もあって、小さい頃は 祖父が持っていたまむし酒をドキドキしながら眺めていました。いまでも調査中にマムシに 会うとじっくり観察してしまいます。Q.あなたの分野で恐れられている(有名な)毒はなんですか。A.爬虫両生類学の分野、特に恐れられいるのはやはり毒へビです。日本国内のハブやマムシは 血清があり、医療体制も整っているとはいえ、咬まれればやはりタダでは済みません。 東南アジアなどの海外調査では僻地だったり血清もないことが多く、命にかかわります。 コブラ類は強い神経毒をもつので特に恐れられています。実際に調査中にアマガサヘビという コブラ類の幼体に咬まれて死亡した海外の研究者もいます。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように注意をしていることはありますか。A.むかしヤマカガシに2回ほど咬まれたことがありますが、その時は毒牙に達しなかったので 無事でした。ヘビにむやみに手を出すのはやめましよう。また、幼稚園の頃に突然目が種れて 病院送りになったことがあったのですが、アマガ工ルを触った手で目をこすったのが原因だった ようです(アマガ工ルは粘液に刺激性のある強い毒を含みます)。生き物と接する上では、 触ったらよく手を洗う、触った手で目や鼻を触らない、といった基本的なことが大事だと 思います。「動物研究部 井手研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA.怖いものであり、避けたいものです。でもその毒を怖いと思ったり避けたいと思ったりする 感覚が、ミューラー擬態やベイツ擬態のような形などで、生物に多様性をもたらすことにも つながったのかなと思うと、やつぱり毒っておもしろいって思います。Q.あなたの分野で恐れられている(有名な)毒はなんですか。A.ハチ毒はアナフィラキシーショックの危険性もあることからやはり恐れられていますね。 ただし、無理に捕まえたり驚かせたりしない限り、ほとんどのハチは積極的に人間を刺す ことはないので、ひとくちにハチといって嫌いにはならないでほしいです。注意すべき点 さえ注意していれば、ハチに限らず毒をもった虫たちってすごくおもしろいですよ。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように汪意をしていることはありますか。A.今回登場している虫のなかでいうと、ハチに刺されたことも、イラガに刺されたことも あります。どちらも不用意に手を伸ばした先にたまたまその虫がいて刺されました。 森の中じゃなくても、手すりなどにも毒をもった虫がいることがあるので、手を伸ばす ときには注意しています。毒虫に注意してまわりを見ていると、毒の有無にかかわらず、 意外な場所でおもしろい虫が見つかったりするので、ちょっとお得です。「植物研究部 田中研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA、生物が生存のためにもつようになったもの、というイメージですね。身のまわりにも たくさんの「毒」があります。毒草を誤って食べれば命取りです。植物は身を守るために 虫に食べられると毒素を作るので、有機野菜で虫が食べているから安全というわけでも ないのです。世の中、完全に安全というものはないでしよう。私たちの生活のなかに 散在する「毒」は、リスク管理の大切さを教えてくれる存在ともいえるでしよう。Q.あなたの分野で恐れられている(有名な)毒はなんですか。A.私の専門の種子植物で、世界最強の毒草と呼ばれているのが、ゲルセミウム・エレガンス。 トリカブトのアコニチンの致死量は0.116mgとされていますが、この毒草に含まれる ゲルセミンという成分の致死量はわずかに0.05mgといわれます。葉3枚ほどであの世行きです。 そんな毒草に”エレガンス”って。この仲間のカロライナジャスミンは、園芸植物として日本でも よく植えられますが、もちろん毒です。美しきものには毒があるのです。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように汪意をしていることはありますか。A.私は熱帯植物が専門。そのためをフィールドでは特に注意しています。手をかけようとした枝に 毒ヘビが巻き付いていたことも。イラクサ科やウルシ科の毒にやられないよういつも豚皮手袋を しています。森では最新の注意を払う中、ある日、ジャワ島でお菓子とミネラルウォーターを 振る舞ってくれた親切な村人。その水の瓶の蓋が緩いと思ったので一口でやめました。 ところが、その一口が命取り。翌朝トイレは祭囃子、3日寝込みました。海外では、水も注意が 必要です。「植物研究部 保坂研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA.きのこを研究している。それだけで毒からは永遠に離れられない関係にあります。なにしろ 初対面でまず聞かれるのは「で、どうやって毒きのこを見分けるの?」…そんな方法ありません、 と言ってもまず納得されません。これまできのこ図鑑を多数監修していますが、食毒が不明な 種のほうが多いので、できれば「食・毒」に関する記述は無しにしたい、と思うことも しよっちゅうです。でも、やつぱりそんなきのこ図鑑は面白くないかも、と悩む今日 このごろです。Q.あなたの分野で恐れられている(有名な)毒はなんですか。A.最近話題のカエンタケ、ほかに類を見ない中毒症状のドクササコ、綺麗で猛毒のドクツルタケ、 など毒きのこはキャラクターが尽きないのですが、個人的に一番興味をもっているのは シャグマアミガサタケです。なにしろ猛毒なのに、フィンランドでは政府お墨付きの伝統食材な のです。慎重に慎重を期した試食レポートもぜひお読みください。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように汪意をしていることはありますか。A.毒きのこに関して言えば「知らないきのこは食べない」に尽きます。僕はほかのきのこ研究者に 比べると、野生きのこを結構たくさん食べているほうだと思いますが、これまでのきのこ研究 生活で、毒きのこによる中毒は一切ありません。一回だけ肝を冷やしたのは、アメリカできのこ 同好会の持ち寄りパーティーに参加した時。もちろんみんな自慢のきのこ料理を持ってくるの ですが、その夜に強烈な腹痛と吐き気を感じ、集団きのこ中毒か、と思いましたが、結果的には 通常の(それでもイヤですが)食中毒でした。「地学研究部 堤研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA.「薬」です。いわゆる「抗がん剤」は点滴によって投与されますが、その準備をする看護師は完全防備(マスク・ゴーグル・フェイスガード・使い捨てエプロン・手袋)です。皮膚に付着するとあまり良くないとのこと。この話を聞いて、がんを制するためには毒に近い強力な薬が必要なのだと感じました。Q.あなたの分野でれられている(有名な)毒はなんですか。A.フッ酸(フッ化水素酸: HF)」ですね。 フッ酸は岩石の主成分である珪酸塩鉱物やガラスを溶かす性質があり、岩石を溶液化する際や 固い岩石から微化石を取り出す際に用います。一方で、人体を激しく腐食する劇物としても 知られています。我々の分野で大きな事故は聞いたことはありませんが、フッ酸が関わった 恐ろしい事件・事故は少なくないので、興味のある方は検索してみて下さい (閲覧にはご注意ください)。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように汪意をしていることはありますか。A.調査の際、最も厄介なのは蚊と蜂です。とはいえ蚊は刺されても痒いだけで済みますが、 蜂には特に気を付けています。以前、仲間とニ人で山奥の調査をした際、私が靴紐を直している 間に先行した仲間の足元からスズメバチの群れが湧いてきたことがあります。おそらく巣を 踏んでしまったのでしよう。何とか逃げ切りましたが、疲れ切ってその日の調査は中止に なりました。「理工学研究部 林研究員に聞くQ.あなたにとっての毒とはなんですかA.私は化学が専門で、実験のなかで取り扱う試薬の中には有害なものもあります。そのような 試薬は「毒物」、「劇物」と明記されていますので-、毒は以外と身近な存在と感じています。 初めて扱う試薬については、使用前にその性質や危険性を必ず調べます。不用意に開封すると 大気と反応して有毒ガスが出るような試薬もあります。とはいえ、毒は理解した上で正しく 使えば怖くない物質です。Q.あなたの分野でれられている(有名な)毒はなんですか。A.私の研究分野は化学のなかでも触媒という分野で、触媒は化学反応を進めることで薬や化学製品を作ったり、自動車の排気ガスなどの有害物質を無害化する物質です。触媒にとって毒となる物質があり、「触媒毒」と呼ばれています。例えば、一酸化炭素や硫黄化合物などで、触媒の有効成分に強くくっつき、無力化してしまいます。触媒毒を除く技術や、劣化しにくい触媒の開発が続けられています。Q.毒にあたった経験はありますか。 毒にあたらないように汪意をしていることはありますか。A.実験の際に一番気をつけることは、試薬が目や口に入らないようにすることです。そのために、 保護メガネをつけ、実験前後に手を洗います。余談ですが、砂糖の100倍以上甘い人工甘味料 アスパルテームの発見は、ある製薬会社の研究員の口にアスパルテームが実験中偶然入り、 その甘さに気づいたことがきっかけです。毒ではなくてよかったですね。特別展「毒」「監修・監修強力」者の紹介。「謝辞本展覧会の開催にあたり、以下の各機関、各社、ならびに多くの方々にご協力を賜りました。ここに厚く御礼申し上げます。(敬称略、五十音順・アルファベット順)「図鑑2種同じ種のきのこでも、国によって食毒がの扱いが異なることがあります。ウスタケやニセショイウロの仲間は中国雲南省では広く食用にされていますが、日本や欧米の図鑑ではほぼ例外なく毒きのことして扱われます。」「チンチョーロ時代のミイラ」。「チンチョーロ時代のミイラ紀元前3200年頃に作られた子どものミイラで、CT撮影により、腕や脚の長い骨に密度か高い部分があることが分かりました。これは砒素などを摂取していたために生じた可能性があると指摘されています。」そして「毒展」のオリジナルショップへ。ここで展覧会の復習用に、「毒展」の公式図録.を¥2,400(税込)で購入。図録:特別展「毒」。特別展「毒」で観た内容のほか、展覧会では紹介しきれなかったというコラムなども多数掲載。本展の監修を務める国科学博物館の9名の研究者はもちろん、「深海」や「へピ」のスペシャリストなどからの貴重な寄稿も収録してあった。全180ページ!目次-1目次-2「ツキヨダケのぬいぐるみ」と「ベニテングタケのぬいぐるみ」。そして「毒まんじゅう」も購入。実は普通のまんじゅう、972円(税込)。内部には紅芋餡が。ここが一番混雑していた。精算に並ぶ方々。そして出口に向かって進むと、右手にあったのが「フーコーの振り子」。「フーコーの振り子👈リンク地球上の振り子は、重さや長さに関係なく振動面がある速さでゆっくりと回転するのが観察される。👈リンクフランスの物理学者レオン・フーコー(1819 ~68)は、この現象が地球の自転のために起こることに気付き、1851年に初めて振り子によって地球の自転を実験的に証明した。」■1851年の実験の様子フーコーは何度か実験を行ったが、最も有名なのは1851年にパリのパンテオン(偉人を祀った廟)で行った公開実験である。このときの振り子は、28kgの鉄球を67mのピアノ線でつり下げたもので、パンテオンは毎日見物客でいつぱいになった。◆フーコーの振り子の原理👈リンク回転台の振り子は、台が回転しても振動面の向きは変わらない。この振り子を同じ回転台の上に乗って観察したとすると、振り子の振動面が回転するように見える。地球は自転しているので、回転台の上の振り子と同じことが起こる。これがフーコーの振り子の基本原理である。しかし、地球上では緯度によって振り子の回転の速さが異なる。北極や南極では1日に1回転するが、緯度が低くなるにつれて回転が遅くなり、赤道では回転しなくなる。各緯度の場所の振り子は、極地方の振り子と比べて緯度の正弦に比例した速さで回転する。なお、当館の緯度(北緯35°42.8’)では、振り子は1時間あたり8°46.8’回転し、約41時間で1回転する。回転のペースは北極点なら24時間で一周。赤道だと変化なし。日本やパリ、ニューヨークなどなら、1/sin(緯度)×24時間になる。そしてここ「国立科学博物館」は、北緯35°42.8’なので41時間くらいになると。そして「日本館」を出て、屋外へ。正面には再び巨大なクジラが。体長30m、体重約150Tのメスのおとなの「シロナガスクジラ」。巨体を海面から深く潜行させようとしている姿を再現。シロナガスクジラは巨大さだけではなく寿命も相当のものであると。それは、寿命の最長200年!平均では、80〜120年だそうで、完全に人間以上。口の部分をズームして。体長30mを斜めから。尾の部分。「シロナガスクジラシロナガスクジラは、現在地球上に生息する最大の動物です。流線型の細長い体、小さい背ビレ、灰色のカスリ模様が特徴で、英語ではプルーホ工ールと呼ばれています。赤道付近をのぞく南北両半球の大洋に分布しますが、冬は繁殖のため暖かい海で過ごし、夏は冷たい海に回遊します。食物は主に体長5センチメートル程のオキアミなどで、群れを大量の海水ごど飲みこみ上顎のクジラヒゲでこしとって食ベます。出産は2 ~ 3年ごどで、体長約7メートルの子が生まれ、数年でおとなになります。20世紀初めには南極海だけで20万頭以上いたといわれていますが、1966年に捕獲が完全に禁止されるまでに激減しました。今では全世界で1万頭程度といわれ、国際条約できびしく保護されています。この実物大の模型は、体長30メートル、体重約150トンのメスのおとなのシロナガスグクラが、海面での深呼吸を終えて急速に深く潜ろうとしているところです。」林の奥にテントが設営されている上野公園噴水広場を見る。再び「国立科学博物館」を。そして「国立西洋美術館」の「考える人」像。肉体表現と思索にふける人物を描写した像として有名。オーギュスト・ロダン作品。2023年1月23日(月)~3月17日(金)は館内整備に伴い全館休館中であった。上野「国立西洋美術館」 は世界遺産に登録されている。「国立西洋美術館」を含む7か国17作品で正式には「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」国境をまたいだ世界遺産としては日本では初登録の世界遺産。その前庭には彫刻・「カレーの市民」が。「カレーの市民」。オーギュスト・ロダン・・・1884-88年(原型)、1953年(鋳造)「カレーの市民」は、百年戦争時の1347年、イギリス海峡におけるフランス側の重要な港カレーが、一年以上にわたってイギリス軍に包囲されていた際(カレー包囲戦)の出来事に基づいて作られていて、英雄ユスターシュ・ド・サン・ピエールの姿を記念する像。右手に「東京文化会館」。「東京文化会館」は、「首都東京にオペラやバレエもできる本格的な音楽ホールを」という要望に応え、東京都が開都500年事業として建設し、1961(昭和36)年4月にオープン。以来今日まで、オペラ、バレエ、クラシックコンサートなど、世界中の著名なアーティストによる名演の数々が繰り広げられ、“奇跡的”とも言われる音響の良さと相まって、その名は“Tokyo Bunka Kaikan”として広く世界にまで知られてる と。「東京文化会館」入口。再び「国立西洋美術館」。右手に見えたのが「弓をひくヘラクレス」 エミール=アントワーヌ・ブールデル 1909年(原型)ギリシャ神話の英雄へラクレスの「十二の功業」の一つ。へラクレスが怪鳥ステュムファリデスを射るために渾身の力で弓をひき、まさに矢を放とうとする瞬間を捉えている。隆々たる筋肉におおわれた緊張感あふれるヘラクレスの肉体 と。以前に撮った写真。右手にはこれもロダン作「地獄の門」。13-14世紀イタリアの詩人、ダンテ・アリギエーリの叙事詩『神曲』地獄篇第3歌に登場する地獄への入口の門である。「この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ」の銘文でよく知られており、深い絶望をあらわす表現としても用いられる。このロダン作「地獄の門」は、上野恩賜公園の国立西洋美術館、静岡県立美術館をはじめ、世界に7つが展示されているとのこと。3月18日(土)から開催される「憧憬の地 ブルターニュ」展のポスター。「19世紀後半から20世紀にかけ、各国の画家たちがフランス北西端のブルターニュ地方を訪れ、この地を多くの作品に描きとめました。本展では国立西洋美術館の「松方コレクション」をはじめ、国内美術館や個人コレクションおよそ30か所からブルターニュを表した作品約160点を選りすぐり、それぞれの画家たちがこの地に何を求め、見出したのかを探ります。」と。パンダの形をした「上野動物園(ueno ZOO)」案内板。そして上野駅東口に向かって「パンダ橋」を渡る。「上野駅東西自由通路建設地点の遺跡台東区上野公園五番東京都立上野公園内は上野忍岡遺跡群として縄文時代ー近世の遺跡が広がり、江戸時代には寛永寺境内地であった。本遺跡は上野台地の東南の縁辺に位置し、北西に東京文化会館構内・国立西洋美術館構内の遺跡が分布している。当地は近世には寛永十一年(一六三四)から寛永寺子院の常照院が存在していたが、一六七八年に凌雲院が移転してきた。凌雲院の境内は当地から東京文化会館と国立西洋美術館まで続き、十八世紀中頃以降は徳川御三卿(田安・一橋・清水家)の墓所となっていた。国立西洋美術館構内の発掘調査では清水家の墓が発見され、東京文化会館においても墓が確認されている。当地は平成十年(一九九八)に東西自由通路(現パンダ橋)建設に伴い調査を実施した。調査地の北東側に十七世紀頃の「段切状遺構」(雛壇状の区画)が検出され、また「地下室」等も見られ常照院に関係するものと推測される。その後北半分は整地されて墓所となっており十九世紀頃の板石組の石槨墓(五基)や墓所を区画する石組が発見され、一橋家の墓所と推測される。遺物では「地下室」から中国製磁器、鋼製灯明具、松竹・鶴亀文印刻の土師質(素焼き)皿などが出上した。近世以前では細文時代前期、弥生時代末期頃、古墳時代後期、奈良・平安時代の住居跡が調査されており、古墳時代の住居跡は焼失して屋根材が炭化したまま残っていた。その他に道路状遺構や縄文時代の集石などが発見されている。火災住居跡からは完全な形の土師器坏、金環(金銀貼の製耳環)が出上し、付近の摺鉢山古墳等に関連した集落とも推測される。一九九八年発掘調査での出土遺物は平成十二年度台東区有形文化財(考古資料)に登載されている。 平成十五年三月 台東区教育委員会」オープンスペースが少ない線路の東側の人々が、大災害時に上野公園に避難しやすいようにと建設された橋であるとのこと。上野駅のパンダ橋口にあった大小2体のジャイアントパンダ像1984(昭和59)年の設置。高さ2mを超える巨大なもの。この入谷改札先のジァイアントパンダ像は現在、小さいパンダ像と一緒に納まっているのですが、この小パンダ像こそが、かつて大連絡橋に設置されていたもの。大小2体が同じ場所に置かれている様子は、まるで親子のようで、別々につくられた像とは思えないほどぴったりはまっていたのであった。正面に「月・日」のモニュメントパンダ橋から昭和通りへと続くペデストリアンデッキ(歩行者連絡橋)、通称ジュエリーブリッジには巨大な月と日を象徴したモニュメントが建っていた。そしてこの後は、現役中に大変お世話になった協力会社の社長に久しぶりにお会いし中華料理をご馳走になり、楽しい時間を頂いたのであった。そして私からは、お土産として「国立科学博物館・特別展『毒』」のショップで購入した「毒まんじゅう」を!! ・・・もどる・・・ ・・・END・・・

2023.03.18

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その12)

「毒とおしろい文化江戸時代には、「肌の白さ」は美しさの重要な要素とされており、「鉛白」でできた白粉が白さを演出するファンデーションとして広く利用されていました。また「伊勢白粉」という、水銀を主成分とした白粉も使われることがありました。鉛も水銀も毒性があり、健康に悪影響を与えていた可能性があります。」「渓斎英泉作「美艶仙女香 式部刷毛」1815 ~ 42年この浮世絵は、女性が刷毛を使って顔に白粉化粧をする様子を描いています。」「歌川国貞作「浮世五色合 白」1847年この浮世絵は、白粉化粧をしている女性が、襟足の仕上がりを確かめる様子を描いています。」「伊勢白粉水銀を主成分とした伊勢白粉は高級品で、ラメのような光沢が特徴でした。」「「小町香」包み白粉にはさまざまな銘柄があり、役者絵や美人画が書かれた包に入れられて販売されました。」「白粉化粧を施した江戸時代人女性復顔像」。江戸当時と現代の照明の違いを体験するという展示物で、不気味さはダントツ「白粉化粧を施した 江戸時代人女性復顔像実際の頭骨から復顔した像に白粉化粧を施しました。当時と現代の照明の違いによって、どのように見えかたが変わるのか体験してみてください。」「ラテックスの利用--モルヒネラテックスのもう1つの代表的な利用に、ケシの未熟な果実のラテックスから採取される神経毒モルヒネがあります。がんや術後などの疼痛緩和に使われます。未熟なケシの果実の表面から得られるラテックスを採取し乾燥さたものがアヘンです。アヘンには、モルヒネのほか、喘息薬や感冒薬として使われるコデインも含まれています」「ケシの花一貫種(いっかんしゅ)と呼ばれる日本で開発された栽培品で一反(約990m2 )あたりー貫目(約3.8kg )のアヘンが採取できる。」「ケシの果実「芥子坊主」からラテックスが滲み出ているところ。」「ケシの花」。「LD50~毒の強さの比較毒性は相対的で、相互の比較がしにくいため、LD50という値でその強さを比較します。実験動物を一定数用意して、毒を段階的に増やして与えます。毒性の強さは、通常、S字カーブを描いて増加するので、カーブの中間の、実験動物の半分が死亡する量をLD50(半数致死量)といいます。LD50が小さいものほど、強い毒性をもつことになります。」「毒物の量を増やした場合の実験動物の死亡率を見るイメージ図この場合4mgがLD50となる。」「毒性と死亡率の間に見られるS字カーブの関係」「主な毒のLD50(50%致死量)」「中毒と依存症依存症は「無いと正常な生活ができなくなって、常に欲する状態」です。一方、中毒は「体内にある毒性物質によって異常をきたす場合」です。俗に言う「アルコール中毒」は、慢性的な飲酒でアルコールがないと禁断症状(神経細胞の異常な興奮による異常な反応)によって、正常な生活ができなくなる「依存症」のことを指しています。アルコール中毒とは本来、飲み慣れない人が大量のアルコールをとることによって、その毒性が出るような症状を指します。」「毒生物料理人間の食に対する飽くなき追求は、時として強い毒性をも乗り超える原動力になりました。毒の除去無毒化によって、本来ならば食べられないような生物を食材として活かしています。ここではその技と、食の豊かさを紹介します。」「毒生物料理」が並ぶ。「フグフグの料理ではトラフグのてっさ(刺身)、皮や自子のポン酢が有名です。フグは種によって有毒部位が異なり、素人の調理は非常に危険です。免許をもった料理人などは、有毒の部位を慎重に取り除いて調理しています。」「フグ刺身(てっさ)」「うなぎ蒲焼きなどで日本人が好きなニホンウナギも有毒動物であり、血液と粘液に毒をもちます。ただし、これらの毒は熱に弱く、加熱することで無毒化されます。ニホンウナギの刺身をあまり見かけないのは毒が理由だったのです。」「鰻蒲焼食品サンプル(重箱入り)」。「キャッサバタピオカの原料でもあ、冷凍うどんにも使われている熱帯地域の代表的な作物であるキャッナバは、青酸配糖体とその分解酵素を別々の紐胞にもっています。細胞が壊れると分解酵素がはたらき青酸を発生させることで食害を防いでいるのです。食用にするには、この根茎を摺り下ろし、水に晒して青酸を溶かし出して無害化します。」「キャッサバアフリカにおけるキャッサバの主な毒抜き方法◯水に溶かす ・根茎を茹で薄く小さく切って流水にさらす ・根茎をすリおろし、水にさらして沈殿したデンプンを採る◯酵素に寄る分解 ・根茎の皮をむき、細かく切るかすリおろし、一晩から1日放置する(キャッサバ自体の酵素で 青酸配糖体を分解) ・根茎の皮をむき、薄切りにして天日干しする◯微生物の利用 ・皮をむいた根茎にカビをつけて、カビの酵素により青酸配糖体を分解する ・皮をむいた根茎を池や水溜りの水に数日間浸け、微生物の酵素で青酸配糖体を分解する ・根茎をすりおろし、袋に入れて1週間以上放置し、繁殖した微生物の酵素で青酸配糖体を 分解する」「キャッサバの地下茎」🔻「キャッサバ粉 キャッサバの根茎の皮をむいて、粉状にして乾燥させたもの。グルテンを含まないため、 小麦アレルギーの方に適しています」🔻「タピオカデンプン キャッサバの根茎からデンプンだけを抽出したもので、タピオカの原料になります」🔻「タピオカドリンク タピオ粉から作られるタピオカが入ったドリンク。南米ではタピオカデンプンから ボンデケージョというパンを作ります。」ズームして。「コンニャク日本の伝統的な食材であるコンニャクは、コンニャクの塊茎(芋)から作られます。シュウ酸カルシウムを含むため、以下のような工程で除去し、食用にします」「コンニャクの製造工程の一例」「コンニャクの塊茎」。「コンニャク製品」。「シャグマアミガサタケ「毒きのこは決して食べない」のが原則ですが、猛毒のシャグマアミガサ′ケはフィンランドでは、大量のお湯で茹でこぼして毒抜きして食べられています。販売もされていますが、特殊な毒抜き作業の途中で中毒する危験性もある恐ろしいきのこです。」「シャグマアミガサタケ日本を含む北半球に広く分布するきのこですが、フィンランドなど一部の国を除いて、食用にはされません。」「シャグマアミガサタケ毒成分のジロミトリン(ギロミトリン)は茹でることで除去できますが、蒸気を吸い込むと中毒します。」「終章 毒とはうまくつきあおう」毒の世界の探訪、いかがでしたか?最後に、もうー度、現在の私たちと毒との関係を振り返り、将来のことを考えましよう。「人間の活動が毒生物を招く人間の社会・経済活動では、自然界には存在しない規模の交通・物流によって、さまざまなものが移動します。セアカゴケグモやヒアリのような本来日本にいなかった毒性の生物は、人間の移動や物流に伴って、日本に入ってきました。」「国内で発見されたセアカゴケクモ」。「日本に侵入した毒生物」。「日本に侵入した毒生物①ヒアリ②アカカミアリ③ツマアカスズメバチ④セアカゴケクモ」「アジアから北アメリカに侵入した毒性物①オオスズメバチ②クロスズメバチ属の1種(北アメリカ在来種)「①オオスズメバチは2019年にアメリカへの侵入が初めて確認され、現地では殺人バチとして報道されました。②は北アメリカで一般的にスズメバチとして知られている仲間」。「後から毒性が分かった例スギヒラタケは、長い間食べられる野生のきのことして知られていましたが、2004年に腎障害の素因をもつ人には毒性があることが分かってからは、毒きのことして扱われています。アスベストは、長い間、魔法の鉱物として重宝されてきましたが、1970年代から人体や環境への有毒性が分かり、現在では使用禁止となっています。」「スギヒラタケ」。「スギヒラタケ以前は「爽やかな香りのする美味しいきのこ」と紹介されていましたが、毒をもっことが分かりました。」「クリソタイル」。「クリソタイル白石線とも呼ばれています。石線は毒となる成分こそ含んでいませんが、結品の形状が要因となって「毒」となります。」「役に立つ毒もあるペニシリンは、バクテリアの細胞壁の合成を阻害し、生育を抑制します。バクテリアにとっては、毒ということができるのですが、人間はその利用を考えました。」「ペニシリンアオカビの1種から発見された人類初の抗生物質です。」「毒と対峙する知恵---抗毒素の開発---抗毒素は毒素に結合してその効果を中和する抗体です。ウマなどの動物に毒性を抑えつつ、抗原性を保ったものを注射して抗体を作り、それを精製して得られます。毒へビの抗毒素(血清)が特に有名で、ハブでは咬傷による死亡者が激減しました。へビ以外にもクモ毒や破傷風毒素、新型コロナウイルスの治療にも抗毒素(中和抗体)が用いられています。毒の一部は、人間が開発した技術で無力化できるのです。」「抗毒素(血清)の製品」。「抗毒素(血清)の製品毒素に結合する抗体を分離精製したもの。液状のものと凍結乾爆した粉末のものがあります。」「毒とはうまくつきあおういかがでしたか。この展覧会では、さまざまな毒や毒生物を紹介しながら、毒のもつ意味や、毒と人間と関わりについて考えてきました。私たちは毒に囲まれて生きています。しかし、毒のなかには役に立つものもあります。そして私たちには、毒を利用したり、克服する知恵や技術もあります。毒とはうまくつきあうことが必要なのです。」「常設展示への誘いコウジカビ~毒を制した日本人~第2章の「マイコトキシン」で紹介した猛毒アフラトキシンの生産菌アスペルギルス・フラブスは、発酵食品に使われるコウジカビであるアスペルギルス・オリゼーと非常に近い菌です。実は後者にもアフラトキシン生産の遺伝子が含まれていますが、部分的で、機能しないことが分かっています。飼いならして毒性を消し、利用しているのです。」日本館の江戸時代の女性ミイラ保存状態の良い江戸時代の墓所からは、「樒(しきみ)」が大量に出土します。樒とは、マツブサ科シキミ属の植物で、神経毒であるアニサチンを大量に含みます。強い毒性と独特の香りから「邪気を払う力がある」と考えられ、仏事に、広く使われています。江戸時代ににはお棺の中に樒を大量に入れて埋葬されていました。通常は、朽ちて無くなってしまいますが、ミイラの場合には樒も非常によく残っており、展示している江戸時代の女性ミイラでも数多くの樒が出土しています。」「南西諸島のハブ毒の多様性「日本の鉱物かって日本は「黄金の国」と称されるほど金銀を産出していました。毒性をもっ鉱物も掘り出され、江戸時代には鉱山から得られた砒素を用いた殺鼠剤が使われていたことが知られています。火山活動はさまざまな鉱物を生み出しますが、これらは太古の火山活動によってもたらされました。量はともかく、日本の鉱物の多様性は世界も類を見ないほど豊富なのです」「ツキヨタケ~不気味に光る毒きのこ~今回の特別展ではスペースの関係で写真のみの紹介となってしまったツキヨタケ。実際にこのきのこが生えている様子をみたら、まさにシイタケそっくりだと感じるのではないでしょうか。なお常設展示では、そのほかにも毒きのこが多数展示されています。また、本物と同様、暗闇で怪しく光るツキヨタケのオリジナルぬいぐるみも特設ショップにて絶賛販売中です。」「産卵管から毒針第3章の「ハチの多様化と毒針」で紹介した通り、ハチの毒針は産卵管が変化したものです。毒針をもっハチ(有剣類)は、産卵管をもっ寄生バチのなかから誕生したと考えられています。産卵管を毒針に変えたことで、寄生バチでは獲物にできなかった相手も、獲物とできるようになり、ハチのさらまる多様化へとつながりました。」「元素の周期表周期表は、元素を似た性質のものが、規則的に現れるよう、原子番号順にならべた表です。こちらでは、全ての元素の単体(1種類の元素のみからなる物質)を周期表とあわせて展示しています。「塩素」、「砒素」、「カドミウム」、「水銀」など、非生物由来の毒は、元素の性質に由来することが多いです。毒に限らず全ての物質に、周期表のなかの元素の組み合わせからできています。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.17

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その11)

「挑む」。「日本人による毒の解明生物の毒は、体内に含まれる毒性を示す化学物質に由来します。毒の正体を解き明かすには、その化学物質を純度よく集め、構造を決めることが第一歩となります。ここでは、日本人化学者による毒の解明への貢献を紹介します。」「天然物化学とフグ毒フグ毒テトロドトキシンに関する研究は日本の化学者によって発展しました。その構造は、1964年の国際天然物化学会議で名古屋大学の平田義正(1915-2000 )、東京大学の津田恭介(1907-1999 )、ハーバード大学のロバート・バーンズ・ウッドフード(1917-1979 )の3つのグループによって同時に独立して報告されました。ウッドワードは翌1965年にノーベル化学賞を受賞する著名な化学者であり、この出来事は日本の化学者を大いに刺激しました。」「テトロドトキシンの分子模型」「テトロドトキシンの分子模型フグなどに含まれる神経毒。平田義正らと津田恭介らによって独立して構造決定され、岸義人らによって人工的に合成されました。化学式:C11H17N3O8」「パリトキシンの分子模型スナギンチャクに含まれる毒成分。上村大輔らによって構造決定され、岸義人らによって人工的に合成されました。人工的に合成された分子として、最大サイズ。化学式:C129H223N3O54」「海洋生物の毒の起源シガテラは熱帯および亜熱帯海域の魚介類による死亡率の低い食中毒の総称で、海外では毎年5万人もの人が中毒症状を発しています。東北大学の安元健(1935- )らは、毒性の強いタヒチ産サザナミハギから、新種の渦鞭毛藻を発見しました。この渦鞭毛藻からシガトキシンが単離されたことで、シガテラ毒の起源が明らかとなりました。」「シガテラ毒」。「シガトキシンの分子模型シガテラを引き起こす毒成分。安元らによって構造決定されました。有毒渦鞭毛藻によって生産され、捕食した魚類や貝類に蓄積されます。有毒渦鞭毛藻から単離されたことで、シガテラの起源が明らかになりました。化学式:C60H86O19」模型の後ろにはシガトキシンを生産する「渦鞭毛藻」安元健らが新種として発見した渦鞭毛藻。シガトキシンを産生します。海藻の表面に付着して生育するため,海藻を餌とする魚や巻貝の毒化を引き起こします。「サザナミハギ体のさざ波のような模様が特徴で、食べるとシガテラの恐れがあります。安元健らは、サザナミハギの消化管からシガトキシンを生産する渦鞭毛藻を発見しました。」ネットから「サザナミハギ」の写真を。「構造決定から全合成へ天然化合物の構造の美しさに魅かれた化学者は、天然化合物をパズルのように人工的に合成する全合成研究に取り組みました。フグ毒テトロドトキシンの構造が明らかになった後、世界に先駆けて全合成を成し遂げたのは、岸義人(1937-2023)らです。岸はその後もさまざまな天然物の全合成を驚異的な速さで成し遂げました。」「毒の解明から薬の開発へ生体に大きな作用を及ぼす毒は同時に薬にもなりえます。ハリコンドリンBは、上村大輔(1945-2021)らによってクロイソカイメンから単離、構造決定された化合物で、強力な細胞毒性と抗腫瘍活性を示します。その全合成が岸義人らによって達成されたことで、合成中間体の右半分の部分構造だけでも決定的な抗腫瘍活性があることが分かり、抗がん剤エリブリンの開発へとつながりました。」「ハリコンドリンBの分子模型強力な細胞毒性と抗腫瘍活性(がんなどの腫瘍の増殖を抑える性質)を示します。上村大輔らによって構造決定され、岸義人らによって人工的に合成されました。化学式:C60H86O19」「エリブリンの分子模型ハリコンドリンBの抗腫瘍活性に着目して合成された化合物、抗がん剤として実用化されています。その構造は、ハリコンドリンBの右半分と似ています。化学式: C40H59NO11」「毒を操る人間がはじめて毒を利用したのは、おそらく狩猟でしょう。やがて、人間は毒を上手に操りながら、歴史と文化を築いてきました。ここからは、人間による毒の利用を見ていきましよう。」「世界の矢毒文化世界中の狩猟採集民は自然毒をうまく利用する技術をもっています。文化人類学者の行川元助(1913-1981)は毒の種類に基づき、4つの矢毒文化圏に分類しています。」「ストロファンツス矢毒文化圏ストロファンツスのストロファチンなどを利用。弓や槍などで用いる。」「イポー矢毒文化圏アンチアリスのトクシカリアやマチンのストリキニーネを利用。主に吹き矢で用いる。」「トリカブト矢毒文化圏トリカブトに含まれるアコニチンを利用。手持ち弓や仕掛け弓などで用いる。」「クラーレ矢毒文化圏ストリクノスやコンドデンドロンなどから得られた毒を利用 手持ち弓や吹き矢で用いる。」「トリカブト矢毒文化圏の弓と矢アイヌ民族の弓と矢。トリカブト毒は神経毒で獲物を麻痺させます。調合された毒は矢じりのくぼんだ部分にに取り付けられました。」「クラーレ矢毒文化圏の毒やじりペルー先住民族の毒矢用矢じり。クラーレ矢毒文化圏では毒の素材や効果も多様です。」「クラーレ矢毒文化圏の毒矢じりペルー・先住民族の毒矢用矢じり。毒が塗られた矢じりは、使う人の安全や扱いやすさなどの点から、矢の棒の部分に差し込まれて使われました。」「イポー矢毒文化圏の毒入れ容器(毒吹き矢つき)マレーシア・マレー属の毒入れ容器。毒塗布器の先端には調合された毒が付着しています。」「イポー矢毒文化圏の毒入れ容器(毒吹き矢つき)ボルネオ・ダヤク族の毒入れ容器。イボー矢毒文化圏では吹き矢が使われることが多いのです。容器の中に入っているのは吹き矢で、先端は毒によって黒く変色しています。」「ストロファンツス矢毒文化圏の毒入れ容器アフリカ・サン族の毒入れ容器。毒を密閉するため、容器の蓋は動物の皮で造られています。」「ストロファンツス矢毒文化圏の弓と矢アフリカ・サン族の弓と矢。ストロファンツス毒は神経毒で、強心剤として利用されています。矢の「矢じり部分」と「矢の棒の部分」は簡単に取り外されるようになっています。」「アマッポ用毒矢通常の矢と同様、矢じりには毒を入れる窪みがありますが、アマッポ用の毒矢には羽かざりが付けられません。」「アイヌの仕掛け弓「アマッポ」北海道の先住民であるアイメ民族は仕掛け弓「アマッポ」を使用する独特な狩猟方法を用いていました.これを動物の通る道に設置して、自動で毒矢が発射される仕掛けです。アイヌ民族が、毒を熟知し、自然と共存する文化をもっていたからこそ可能であった方法といえます。」「オクトリカブト」。「エゾトリカブト」。「毒もみ(魚毒漁)魚毒漁(ぎょどくりょう)は、毒で魚を麻痺させて捕る猟法で、古くから世界各地に見られます。日本では、サンショウやエゴノキなとの魚類に毒性をもつ果実や樹皮を入れた袋を上流で揉んで、魚を捕っていたことから「毒もみ」と呼びました。しかし、魚毒漁は破壊的な漁法になる恐れがあり、日本では1951年に水産資源保護法により禁止されました。」「サンショウサンショオールという痺れを起こさせる辛味成分を含み、樹皮・果実・葉が全国的に魚毒漁に使用されていた代表的な植物。」「工ゴノキサポニンなどの有毒成分が含まれる。」「サンショウの果実」。「宮沢賢治著「毒もみの好きな署長さん」童話のテーマになるくらい当時は魚毒漁が一般的に行われていたことが分かります。」「エゴノキの果実」。「殺虫剤と忌避剤人間は、植物が捕食者から身を守るために合成している毒を、殺虫剤や忌避剤として利用してきました。1890年、日本で発明された、世界初の蚊取り線香には、殺虫成分をもつシロバナムショケギクの花の粉末が練り込まれています。また、インドセングンも天然の忌避作用を有する農薬として注目されています。」「シロバナムショケギクバルカン半島の西部が原産と考えられている。」「インドセンダン(センダン科)ニームとばれる。種子はアザジラクチンという昆虫に対する摂食阻害活性を示す物質を含む。人間や家畜には無害で残留性も低いため環境に優しい。」「シロバナムショケギク」。「蚊取り線香」。「シロバナムショケギクの粉末」。「世界初の蚊取り線香棒状のため燃焼時間が短く、効果が続きませんでした。」「渦巻き型の蚊取り線香1895年、発明王上山英一郎の妻の発想から燃焼時間を長くした渦巻き型の蚊取り線香が誕生しました。ヘビがとぐろを巻いている姿を見て思いついたと言われています。」「インドセンダン」。「ラテックスの利用--天然ゴム植物が捕食者や類から身を守るために生産すると考えられている乳液状の樹液(ラテックス)も、人間はうまく産業に利用してきました。その代表例がパラゴムノキから得られる天然ゴムで、自動車や航空機のタイヤ、輪ゴムから建物の免震装置に至るまで、私たちの生活に欠かすことはできません。」「航空機タイヤは、その耐久性の高さから特に天然ゴム含量が高い」。「グアユール(キク科)天然ゴムの原料をパラゴムノキ1種に依存しないため、研究されている代替種」。「暮らすここまでの展示で、毒と、人間の暮らしが切り離せないことが分かってもらえたかと思います。ここからは、私たちの日常の暮らしのなかにある毒を見ていきましょう。」「日常のなかにある毒ここには、本展覧会の冒頭のイラストに示した毒物の一部を展示しました。微量では毒性がないもの、人間には影響がないがペットには毒となるもの、アレルギーなど特定の人には毒となるものなど、さまざまな毒があります。」近づいて。「日常のなかにある毒」が並ぶ。その先にも。「ポトスポトスは代表的な観葉植物ですが、サトイモ科のためシュウ酸カルシウムを含みます」。「セイヨウアジサイアジサイは、人間にもペットにも有毒です。フエプリフジンという成分か吐気、嘔吐を引き起こします。」「セイヨウアジサイアジサイは、人間にもペットにも有毒です。フエプリフジンという成分か吐気、嘔吐を引き起こします。」。「酒類(アルコール)酒に含まれるアルコールも神経毒の1種です。」「ピーナッツイヌがピーナッツを食べると、下痢、嘔吐、腹部不快感などの消化器の症状が出ます。神経毒性を示すことがあリますが、原因は不明です。」「タバコニコチンは神経毒の1種です。」「洗浄剤(塩素系)塩素を含む洗剤は、酸性洗剤と反応して塩素ガスの発生源になる場合があります。」「ネコの毛ネコやイヌの毛はアレルギーの原因になります。」「ユリイヌやネコが誤って口にすると急性の腎障害を起こします。特にネコには猛毒になります。」「花粉(マツ)植物の花粉は、アレルギーの原因にばります。スギやブタクサが有名です。」「アズマヒキガエル脅威を感しると神経毒を含む白い液を分泌します。ロや鼻に付着すると激しく痛みます。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.16

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その10)

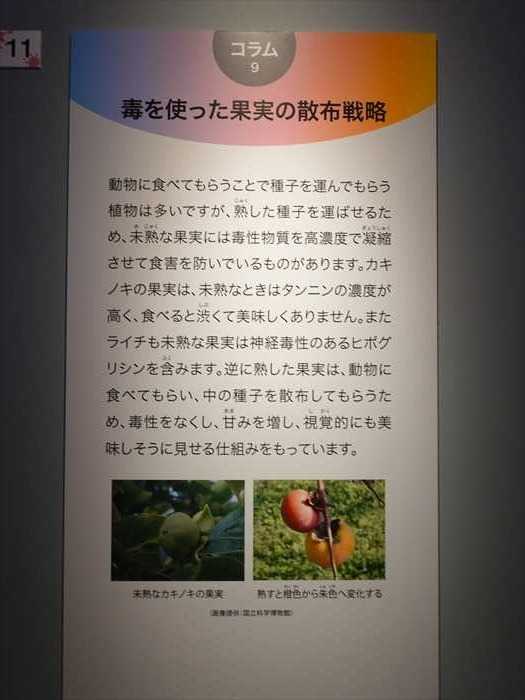

「毒を使った果実の散布戦略動物に食べてもらうことで種子を運んでもらう植物は多いですが、熟した種子を運ばせるため、未熟な果実には毒性物質を高濃度で凝縮させて食害を防いでいるものがあります。カキノキの果実は、未熟なときはタンニンの濃度が高く、食べると渋くて美味しくありません。またライチも未熟な果実は神経毒性のあるヒポグリシンを含みます。逆に熟した果実は、動物に食べてもらい、中の種子を散布してもらうため、毒性をなくし、甘みを増し、視覚的にも美味しそうに見せる仕組みをもっています。」「「緑色」の柿の木の果実は、熟すと「橙色」から「朱色」へ変化する。」「未熟なライチの果実未熟な果実に毒があり、インドやベトナムで未熟なライチを食したことによる急性脳障害で死者が出ています。」「カキノキの果実」。「カキノキ」の枝と花。「タヌキの糞タヌキが食べた果実の種子は、排泄物とともに散布されます。イチョウやカキノキの種子が含まれています。」果実を口に咥えた「タヌキ」。「未熟なウメの果実未熱な果実には青酸配糖体アミグダリンが含まれます。」「耐える毒に耐えるこれまで見てきたように、多くの生物が体に毒をもつことで捕食者から身を守ってきました。しかし、その毒さえ克服できれば、毒生物は競争相手の少ない魅力的な獲物となります。身を守る「毒」とそれに対抗する「耐毒」の終わることのない進化合戦は今も続いています。」「キョウチクトウ」の展示コーナー。「キョウチクトウ」。「キョウチクトウキョウチクトウは、全体に強い毒性をもちます。西南戦争で西郷隆盛軍が、本種の枝で箸を作り中毒したとされています。」「キョウチクトウVSキョウチクトウスズメ昆虫は植物の毒を克服することを進化の原動力として多様化した生物です。既知種の半数以上が食毒性とされ、青酸カリをも上回る強い毒を持つキョウチクトウでさえ克服した昆虫が存在します。キョウチクトウスズメはその代表で、幼虫は体内に毒を避ける機能をもつことで、キョウチクトウを食べて育つことができます。」「公園などに栽培されるキョウチクトウ」「キョウチクトウスズメ」。「コアラVSユーカリ」「コアラVSユーカリューカリの葉は繊維質が多くて硬く、消化しにくいことに加え、青酸化合物やテルペンなどの強い毒素を多く含んでいます。そのためほとんどの哺乳類はユーカリを食べることができませんが、コアラはシトクロムP450 (CYP)という解毒酵素が肝臓で強くはたらいているほか、長さ2mにもなる盲腸の中で腸内細菌によっても消化と解毒を行っています。」「ユーカリ」。「ユーカリ属の1種コアラの食樹となるユーカリ類は30種ほどありますが、そのうち主食になっている数種のなかの1つです。」「コアラユーカリを食物にできる哺乳類は、コアラ以外にはほとんどいません。」「タイワンコブラ」。「タイワンコブラコブラ類がもつ神経毒には、ラーテルのほかにマングースやハリネズミの仲間も耐性をもっています。」「ラーテルVSコブラコブラの強力な毒は狩りだけでなく防御にも役立ち、天敵はそれほど多くありません。しかし、ラーテルはコブラやクサリへビの毒に耐性をもち、積極的に捕食しています。毒を注人されても効果は一時的で、意識を失っても数時間で回復します。ラーテルの神経細胞にある受容体では、コブラの神経毒が効きにくいような遺伝子の変異が起こっていることが判明しています」。「ラーテルなど一部の哺乳類は神経伝達物質の受容体の棈造に変異があり、コブラのα神経毒に耐性をもつ」。「ラーテル」。「ラーテルラーテルはコブラの神経毒以外にもクサリへビやハチ、サソリの毒にも強い耐性をもちます。」「毒と人間毒と人類との関係は、時代と共に移り変わり、各時代の文化や科学技術を反映しています。人間とさまざまな毒との関わりから、どのような人類の歴史が見えてくるでしようか?毒を通して人類の歴史を辿りましよう。」「人が毒を利用した最古の証拠ヒトが毒を利用した最古の証拠は、南アフリカのボーダー洞窟で発見された「切れ目のある木の棒」で、約2万4000年前のものと推定されています。この切れ目に付着した成分から、トウゴマの種子に由来するリシノール酸とリシンレイド酸が検出されたため、リシンが毒として利用されていたことが分かります。」「彼は「若者を堕落させた」罪で、ドクニンジンの汁により死刑となります。」「ソクラテスの死(ルイ・ダヴィッド)」「ボーダー洞窟出土木製品似た道具は現代の採集狩猟民も使います。棒に団子状の毒を付着させ、矢じりで棒を切るように毒を塗布します。」「トウゴマの種子トウゴマ(トウダイグサ科)の種子には細胞毒のリシンが含まれ、ヒトの場合多臓器不全を引き起こし亡くなる場合もあります。」「人類が毒を利用した、最古の証拠です。」「トウゴマの種子」、「リシン分子」。「リシンの分子模型トウゴマの種子の毒成分。529個のアミノ酸がつながったタンパク質」。「ソクラテスの肖像(B.C470?~B.C399)ソクラテスは古代ギリシャの哲学者で「西洋哲学の父」と言われています。」「ドクニンジン」。「ドクニンジン(セリ科)ドクニンジンはコニインという神経毒をもち、服用すると筋肉が麻痺して呼吸不全や心不全で死に至ります。」「コニインの分子模型」。「コニインの分子模型ドクニンジンに含まれる神経毒。化学式: C8H17N」「プリニウスの肖像」。「プリニウスの肖像(Gaius Plinius Secundus : 23ー79 )プリニウスは古代ローマの博物学者で世界最古の百科事典「博物誌」を記しました。」「ルイ・フィギエ著Vies des Savants lllustres (著名な学者の生涯 )の挿絵「大プリニウスの死」「ルイ・フィギエ著Vies des Savants illustres (著名な学者の生涯)の挿絵「大プリニウスの死」硫化水素は「温泉の硫黄のにおい」のもとですが、神経毒で呼吸不全などで急死する原因になりえます。」「硫化水素の分子模型化学式:H2S」。「中世水銀は、自然界に自然水銀や辰砂としてみ存在し、強い毒をもちますが、」。「チェーザレ・ボルジアの肖像(Cesare Borgia : 1475ー1507)チェーザレはイタリアの野心的な政治家で、政治目的のためにはどのような手段も許されるという「マキャベリズム」のモデルと考えられています。」「方砒素華(三酸化ニ砒素の結品)arsenolite, AS203」「方砒素華(三酸化ニ砒素の結品)arsenolite, AS203亜砒酸はタンパク質合成などを阻害する細胞毒ですが、無味無臭で食物に入れても違和感がないため悪用されました。」「亜砒酸の分子構造」。「亜砒酸の分子構造三酸化ニ砒素が水と反応することで生じます.化学式: As (OH) 3」。「パラケルススの肖像(Paracelsus: 1493~ 1541)パラケルススは医師・化学者・錬金術師で、「医化学の祖」、「毒性学の父」と呼ぶれています。」「自然水銀」。「自然水銀native mercury , Hg水銀は常温・常圧で凝固しない唯一の金属ですが、触れると細胞の表面がただれる細胞毒でもあります。」「水銀の分子模型化学式:Hg」。「ウィリアム・パーマーのデスマスク(William Palmer : 1824ー1856)医師のパーマーは、保険金目当てに家族や知人11名以上を毒段しそれらの罪で処刑された人物です。」「マチンの種子」。「マチンの種子Strychnos nux-vomicaマチン(マチン科)の種子に含まれるストリキニーネは神経を過剰に興奮させる神経毒で、薬としても利用されています。」「ストリキニーネの分子模型」。「ストリキニーネの分子模型マチンの種子に含まれる神経毒。化学式: C21H22N2O2」。「フリッツ・ハーバーの肖像ハーバーは、空気中の窒素から肥料の原料であるアンモニアを作る「ハーバー・ボッシュ法」を開発し、1918年にノーベル賞を受賞しました。この方法は「空気からパンを作る」と称されています。また第一次世界大戦時、彼は塩素ガスなどの毒ガス兵器の開発に深く関わり、「化学兵器の父」とも呼ばれています。」「フルツ・ハーバー博士の来日第一次世界大戦に敗戦し、経済危機に陥ったドイツの化学研究を支援するため、星製薬株式会社および星薬科大学の創設者である星一(1873-1951)は、現在の価値にして20億円を超える私費を提供しました。1924年、その返礼もかねてハーバー博士は来日し、星薬科大学をはじめ日本各地で講演を行い、日本の化学界にも大きな影響を与えました。」「塩素ガス塩素は地球上に広く存在している元素ですが、単体は黄色い気体で、呼吸不全などを引き起こす細胞毒もあります。」「星薬科大学100周年記念写真集」。「星薬科大学100周年記念写真集ハーバー博士は、1924年に星薬科大学創始者であるを星一の招きで日本を訪問し、大歓待を受けました。写真は星一と記念撮影するハーバー博士と夫人。(二番目の夫人シャルロッテ)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.15

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その9)

「第3章 毒の進化毒の存在は、生物同士の日常の関係ばかりでなく、長期にわたる関係や、個々の生物の生き方に影響を与えてきました。その結果は進化として現れます。どのような毒がどのような進化の引き金になったのでしょう?いくつか代表例を見てみましよう。」「多様化と共進化」「毒が招いた多様化と共進化毒がある環境では、多くの生物が生きられません。しかし、逆にそのような場所で生きられれば、竸争を避けることができて、生存に有利です。また、毒の存在によって、生物同士の関係にも大きな変化が生じます。ここでは、毒が招いた生物の多様化と生物相互関係の共進化を紹介します。」「酸素多くの生物にとって、酸素は呼吸に不可欠です。しかし、呼吸に使われなかった余剰の酸素(活性酸素)はさまざまな化学反応を引き起こします。生体内にはビタミンをはじめとする抗酸化物質*や酵素があり、活性酸素を片付けてくれます。しかし、これらで防御しきれないと、短期には痙攣、目眩など、長期には老化や発がんを含むさまざまな障害が発生します。*酸素に反応して自らが酸化されることによって、ほかの物質が酸化される被害を 食い止める物質」「活性酸素の毒性と生体による抑制私たちが生命活動を営む上で酸素の利用は必須となります。活性酸素とは、呼吸によって体内に取り込まれた酸素の一部・余剰酸素が、通常よりも活性化された状態になることをいいます。ヒトを含めた哺乳類では、取り込んだ酸素の数%が活性酸素に変化すると考えられています。活性酸素は、体内の代謝過程において様々な成分と反応し、過剰になると細胞傷害をもたらします。タンパク質が変性したり、酵素が失活したり、過酸化脂質が生じます。遺伝子と反応すると分解や突然変異が生じます。結果として、老化や癌、動脈硬化などの原因となるわけです。」光合成に因って酸素を作り出す「シアノバクテリア」。「シアノバクテリアの1種シアノバクテリアは光合成によって、酸素を作り出しました。また、細胞内に取り込まれた葉緑体の祖先となりました。」「ダイズの根に形成された根粒」。「根粒菌とレグヘモグロビンマメ科植物の根粒菌は、根に「根粒」を作り、植物に空中の窒素を栄養として与えています。根粒菌も酸素呼吸をしますが、窒素を取り込む酵素は酸素に弱いため、レグへモグロビンというタンパク質によって酵素にとって邪魔な酸素を取り去る一方で、呼吸に必要な分だけ酸素を根粒菌に運搬しています。」「毒と共存する深海の熱水チムニー熱水域にはヒトに有毒な硫化水素や重金属が広がっていて、チムニーの噴出口周辺は100 ~ 400℃程の高温になる場合もありますが、周辺は冷水です。細菌は硫化水素や水素からエネルギー源を生み出し、その細菌を食べる動物たちが帯状に分布します。最も毒や熱に耐性の強い種は熱水の近場に生息し、特殊なタンパク質やストレスに強い細胞をもっています。」「熱水チムニー周辺の動物の分布の様子」。「鶏冠石・石黄海底熱水には砒素が含まれるものがあり、チムニーにも砒素の硫化鉱物である、鶏冠石や石黃が形成されます。」「ストロマトライト縞模様は、酸素を生成したシアノバクテリアが重層してできたもの。」「ゴエモンコシオリエビ」。「ゴエモンコシオリエビ硫化水素やメタンをエネルギーに変える細菌を腋毛に共生させ、餌として利用するヤドカリの仲間」。左から「スイヨウアルビンガイ熱水にすむ大型巻貝。硫化水素をエネルギーに変える細菌をエラの細胞内に共生させています。殻の表面に毛を生やす理由は不明です。」「熱水噴出孔に固有なウロコムシの1種構造色で輝くウロコをもち、エルヴィスワームと呼ばれるゴカイの仲間。脳が特殊な組織で保護されています。」「スケーリーフット(ウロコフネタマガイ)インド洋の熱水噴出域にすむ巻貝。体の表面に鱗をもち、体内に共生する細菌が代謝した硫黄を鱗に排出します。熱水中の鉄と反応し硫化鉄を作ります。」「マリアナイトエラゴカイ近似種(巣穴つき)動物界で最も高温耐性をもち、50℃付近を好んで生活します。体に黄橙色の無機砒素を大量に含みます。」「チムニー(海底熱水鉱床)」。「チムニー(海底熱水鉱床)海底には熱水が噴出する場所があります。さまざまな金属元素が溶け込んでおり、沈殿してチムニーとなります。」「シロウリガイ」?。「???」。「カイレイツノナシオハラエビブラックスモーカー上にすむ工ビ類。細菌をエラの周辺に共生させています。特殊化した目と脳をもっています。」「チューブワーム(サガミハオリムシ)硫化水素をエネルギーに変える細菌を細胞内にもち共生します。耐毒性をもち、酸素が少ない所で生活できます。」左「チューブワーム(サガミハオリムシ)の虫体」右「チュープワーム(サガミハオリムシ)の棲管」「水深5,500mの深海底とゼノフィオフォア(実物)伊豆小笠原沖の水深5,500mに生息する巨大な単細胞生物ゼノフィオフォアを海底ごとくり抜いた標本。」「ゼノフィオフォアの外部形態と内部の細胞物造内部には白と黒の細長い細胞部位が網目状に拡がり、それぞれ異なる重金属や放射性物質を濃縮させていますが、理由は不明です。」近づいて。「警告色有毒動物には明るい色と暗い色のコントラストが目立つ警告色をもっ種がいます。警告色には.自身が有毒動物であることを周囲に伝え、自身と外敵の双方が無用な争いによる傷などを負うことを防ぐはたらきがあります。」「オオスズメバチ」、「ゴンズイ」。「キオビヤドクガエル」。ズームして。「キオビヤドクガエル(黄帯矢毒蛙)「キオビヤドクガエルの警告色ヤドクガェル類は赤や黄色、青色などの鮮やかな警告色をもち、昼間に活動します。キオビヤドクガエルの黄色と黒のコントラストが強い体色は、薄暗い熱帯雨林の林床でもよく目立ち、捕食者に毒性をアピール.するのに役立ちます。」「アカハライモリ」。「アカハライモリの防御姿勢この姿勢は「スズガ工ル反射(Unken reflex)」と呼ばれ、イモリ類のほかにスズガ工ルの仲間にも見られます。」「アカハライモリの警告色アカハライモリの背中は褐色の目立たない保護色ですが、お腹はよく目立つ赤色です。天敵に襲われると背中を反らして丸くなる防御姿勢をとり、お腹の警告色をアピールします。」「ベイツ擬態」、「ミューラー擬態」。「ミューラー擬態とべイツ擬態ある生物が有毒であることを学習した捕食者は.その特徴をもつ生物を避けるようになります。複数の有毒生物種の外見が似る現象を「ミューラー擬態」、無毒の生物が有毒生物と似た外見をもっ現象を「べイツ擬態」と呼びます。ともに研究者の名前にちなんだ名称です。」「テントウムシの毒と警告色テントウムシ類は外敵に襲われると毒成分を含む液体を体から出して身を守ります。目立っ体色には警告色としての役割があり、テントウムシ同士による「ミュ一ラー擬態」やテントウムシ以外の昆虫がテントウムシに似せる「ベイツ擬態」が見られます。」「ベイツ擬態」、「ミューラー擬態」。「魚も擬態する魚類には、岩や砂、海藻、枯れ葉などに擬態する種がいることが知られています。なかでもカワハギの仲間のノコギリハギ(無毒)は、フグの仲間であるシマキンチャクフグ(有毒)に擬態をしていることで有名です。体形や色彩だけでなく遊泳などの行動もそっくりです。」「ノコギリハギ」と「シマキンチャクフグ」。「ノコギリハギとシマキンチャクフグの見分け方ノコギリハギの背鰭と臀鰭はシマキンチャクフグのものよりも幅が広い(基底が長い)ことなどで見分けられます」「ノコギリハギカワハギの仲間。無毒」。「シマキンチャクフグフグの仲間。有毒。」「盗用自身で毒を作れない有毒生物は、他者の毒を利用または盗用しているといえます。テトロドトキシンを自身で作れないフグや、ヒキガェル類の毒を防御用の毒として利用しているヤマカガシも毒を盗用しているのです。」「ムカデミノウミウシの盗刺胞毒の盗用のなかでも究極形の1つがミノウミウシ類やフウセンクラゲ類による刺胞の盗用「盗刺胞」です。ミノウミウシ類はヒドロ虫を主な餌としていますが、ヒドロ虫の刺胞を消化せず自身の防御に再利用しています。」「ムカデミノウミウシ」。「エダウミヒドラ属の1種ミノウミウシ類の餌となるヒドロの1種。展示物本ではムカデウミウシの摂食シーンも再現。」「第3章 毒の進化」の展示風景。「ハチの多様化と毒針ハチの毒針は卵を産むための産卵管が変化したものです。毒針は幼虫の餌となる獲物を狩るための武器として発達したと考えられますが、自身や巣を守るためにも使われ、攻めと守りの両面でハチの多様化を支える原動力となりました。さらに、幼虫の餌に花粉を使うようになったハナバチ類では、毒針は守り専用の武器へと変化しました。」「セイヨウミッバチ刺した針が抜けなくなる「カエシ」がついた毒針をもち、守リの最終手段として、命がけで毒針を使う。」ズームして。「毒針」と「先端部拡大」。「ミッバチ上科のハチ類①キンモウアナバチ②トラマルハナバチ」「ミッバチ上科のハチ類①キンモウアナバチ②トラマルハナバチミッバチ上科には毒針で狩りをおこなうアナバチ類(①)と毒針を防衛のためのみに使うハナバチ類(②)が見られます。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.14

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その8)

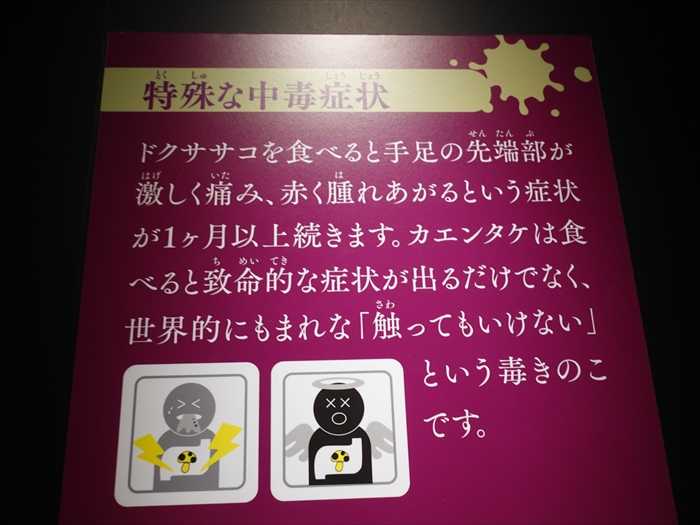

毒きのこの「特殊な中毒症状ドクササコを食べると手足の先端部が激しく痛み、赤く腫れあがるという症状が1ヶ月以上続きます。力エンタケは食べると致命的な症状が出るだけでなく、世界的にもまれな「触ってもいけない」という毒きのこです。」様々な「毒きのこ」&「食用きのこ」が展示されていた。「ドクササコ」と「カエンタケ」。「ドクササコ」。「ドクササコ手足の先端が激しく痛む症状から「やけどきん」とも呼ばれます。」形と色:傘:中型で橙褐色から黄褐色で中央部がくぼんでいる。傘のふちが内側へ巻く初め中央のくぼんだ まんじゅう形、後に開いてじょうご形となる。表面は平滑。傘よりうすい色で、密である。柄:繊維質で縦に裂けやすい。中実で一部中空のものもある。「カエンタケ」。「カエンタケ毒成分はトリコテセン類で、触ると皮膚の炎症を起こす可能性があリます。」形と色:表面はオレンジ色から赤色、細長い円柱状または棒状で、土から手の指が出ているように群生または単生する。中は白く、硬い。「カエンタケ」の写真。「間違えやすい毒きのこ国内で特に中毒例が多いのはツキヨタケ、クサウラベニタケ、カキシメジの3種ですが、最近はオオシロカラカサタケの中毒例も増えています。どのきのこによるものか、中毒の原因が特定できない場合も多くあります。」「毒きのこ」と「食用きのこ」の展示。毒きのこ「クサウラベニタケ」。毒きのこ「クサウラベニタケ中毒例がとても多く、ウラベニホティシメジやホンシメジなとと間違われます。」形と色傘 :灰色~黄土色(赤みを帯びるものもある)、茶色のものもある。 乾燥時は絹のような光沢があり、湿潤時は濡れたような色、ムラがあり、粘性がある。ひだ :白色から成熟すると肉色になる。柄 :柄にも絹のような光沢がある。比較的、細い。縦スジがある。 中空でもろく指でつまむと容易につぶれるものが多いが中実のものもある。食用きのこ「ウラベニホティシメジ」。食用きのこ「ウラベニホティシメジやや苦味があリますが、人気のある食用きのこです。」毒きのこ「カキシメジ」と食用きのこ「マツタケ」。毒きのこ「カキシメジ」。「カキシメジマッタケに似た外見ですが、ヒダに茶色いシミができるなどの違いがあります。」形と色:傘 :赤褐色~くり褐色またはうすい黄褐色。 湿っているとき粘性があり、葉や木くずが張り付いている。ひだ :柄に対してくっついており(湾生)、密である。 白く、古くなると赤褐色のシミができる。柄 :上部が白く、下部はうすいまだらな赤褐色を帯びている。 根もとがやや膨んでいる。食用きのこ「マツタケ」。「マツタケ日本を代表する食用きのこと言えますが、よく似た毒きのこは意外と多く存在します。」毒きのこ「ニガクリタケ」。「ニガクリタケ典型的にはレモンイエローで、生でかじると苦い猛毒きのこです。」形と色:傘 :まんじゅう形からほぼ平らに開く。表面は湿り気を帯び、やや吸水性で黄褐色。 中心部が黄褐色で周辺部が硫黄色を示す。周辺部に初めクモの巣状の被膜の名残を付ける。ひだ :柄に対してくっついており(湾生)、密である。オリーブ緑色柄 :細長く、下部は繊維状で光沢が見られる。食用きのこ「クリタケ」。「クリタケ典型的には栗のような赤茶色を帯びた美味しいきのこです。」毒きのこ「オオシロカラカサタケ」。「オオシロカラカサタケ以前は沖縄など亜熱帯地方でよく見られたきのこですが、最近は関東地芳にも発生するようになりました。」形と色:傘 :球形から饅頭型をへて平らに開く。ひだ :質は海綿状。色は白色で、ごく幼時には淡褐色の表皮に包まれる。のちに表皮は裂け、 白色のカサの上に不規則にやや大きな片鱗となって散在する。粘性は無い。 ヒダは離生し密。初め白色だがやがて、胞子により汚緑色に染まり、老成するとオリーブ 褐色になる。幅は広い。柄 :白色。中空。上部に可動性の厚いツバがある。肉は白色。 無味、腐植臭がある。ときに弱い赤変性がある。カサ、柄、ヒダともに傷つくと褐色に 変色する。「オオシロカラカサタケ」。食用きのこ「カラカサタケ」。「カラカサタケ昔から知られる食用きのこですが、最近はオオシロカラカサタケと同じ場所に生えることもあリます。」「アフラトキシンアフラトキシンはアスペルギルス・フラブスから発見されたことから命名されたマイコトキシンです。互いに類似していますが、紫外線で青く光るアフラトキシンBと緑色に光るアフラトキシンGがあり、さらにそれぞれに若干の化学構造が異なる複数の物質が知られています。」「鉱物」。「鉱物に由来する毒鉱物の多くは珪酸塩鉱物ですが、非鉄金属は主にマグマや熱水活動に伴う硫化鉱物として産します。硫化鉱物を焼くと酸化物に、酸化物と炭素を蒸し焼きにすると単体の金属が得られます。その金属が毒性をもっ場合も、副産物が毒性をもち、周辺環境を汚染する場合もあります鉱物由来の毒として代表的なものを下の表に示しました。」「鉱石」。「鉱石一般的な鉱石は混合物の状態で、堀り出されます。これを細かく、砕いた後に選別し、鉱物ごとに精錬を行ないます。」「砒素(As)火山の噴気孔周辺で自然砒や鶏冠石などの硫化物としても産しますが、商業的には硫化鉄鉱から得ます。三酸化二砒素は粉末状で、水に溶かすと水和して亜砒酸となります。無機砒素化合物は毒性が強く、無味無臭なのでかっては暗殺等に用いられました。一方で、海藻には有機砒素化合物が含まれていますが、その毒性は極めて低く、健康被害はありません。水銀(Hg)天然では多くが辰砂などの硫化物として産します。無機水銀の毒性、症状は砒素などと大差なく、消毒薬である昇汞(塩化水銀)は、自殺・他殺にも用いられました。一方で有機水銀の1種のメチル水銀は神経系に強く作用する強力な慢性毒です。戦後熊本などで、水保病が発覚して以降、水銀の危険性は周知され、代替物へ転換が進められています。」「硫化鉄鉱鉄と砒素の硫化鉱物。近代鉱山技術の発展以降は砒素のほとんどは硫砒鉄鉱から得られています。」「自然砒自然砒はさまざまな形状をとりますが、これはその形状から「金平糖」の俗称で呼ばれています。」「閃亜(せんあ)鉛鉱地殻中のカドミウム」の多くは亜鉛鉱物に「間借り」しており、閃亜鉛鉱も数%のカドミウムを含みます。「硫カドミウム鉱カドミウム鉱物の代表ですが、閃亜鉛鉱が分解して生じる二次鉱物に過ぎません。色はカドミウムイエローを呈します。」「辰砂」。「辰砂代表的な水銀の硫化鉱物。古くは赤色顔料(朱)として用いられました。」「カドミウム(Cd)カドミウムの化学的挙動は亜鉛と類似します。天然では閃亜鉛鉱に数%含まれます。力ドミウムは亜鉛と間違って体内に取り込まれますが、はたらかない上に体外に排出されにくく、その慢性中毒症状は、亜鉛欠乏症とも類似します。」「鉛(Pb)天然ではほとんどが方鉛鉱として産します。融点が低く柔軟で加工しやすいため、古くから用いられてきた金属で、古代ローマでは食器や水道管に使われていました。鉛中毒は、鉛を含む金属や顔料を扱う職人などの、職業病の側面がありました。大気中には、有鉛ガソリンを主な由来とする微量の鉛が含まれています現在は、有鉛ガソリンの使用禁止が進められ、大気中に含まれる鉛は大幅に減少しています。」「方鉛鉱鉛の硫化鉱物。地球上の鉛の多くを占めます。」「火山」。「火山ガス火山地下のマグマには、高圧下でさまざまな火山ガスが溶け込んでいます。大部分は水とニ酸化炭素ですが、有毒なフッ化水素、塩化水素、ニ酸化硫黄、硫化水素なども含まれます。これらのガス成分は噴火時にはマグマを泡立たせて膨張させることで爆発的な噴火を引き起こします。また活動的な火山では平穏期にも火山ガスが地表に放出されています。」「鹿児島県三島村硫黄島の硫黄岳山頂では800℃を超える非常に高温の火山ガスが活発に噴出している。1964 (昭和39)年まで自然硫黄の採掘が行われていた。」「人」。「元素体内でのはたらき 「毒」も量による?有害イメージが強い砒素やクロムなとも、実は体内では何らかのはたらきをもつ必須の元素です。しかし、これらの微量成分の「最適範囲」は広くはなく、取りすぎれば過剰症や中毒、不足すれば欠乏症になります。まさに、「薬と毒は紙一重」なのです。」「人体を構成する元素」。「人間が作った毒毒のなかには、人間が作り出したものがあります。身のまわりの化学製品が、実は毒であったこともあります。科学技術の進歩で生活が豊かになりますが、同時に人間や地球にとって未知の物質を環境中に放出していることも確かです。これまでに放出された汚染物質への対応や、新たな汚染物質の放出を防ぐには、国際的な協力が必要です。」第2章「毒の博物館」「人間が作った毒」。「POPs(Persistent Organic Pollutants)POPsとは生物蓄積性や長距離移動性をもつ残留性有機汚染物質です。POPsの1つであるDDTは、優れた殺虫剤であり、蚊が媒介するマラリアなどの感染症の撲滅に貢献しました。しかし、生態系への悪影響から、現在では各国で製造、使用が原則禁止されています。」「マイクロプラスチックプラスチック製品に含まれている添加剤には、有害なものや、ヒトへの有害性が疑われているものがあります。プラスチックごみのなかでも微細なものはマイクロプラスチックと呼ばれ、一度環境に放出されると回収はほぼ不可能です。」「クロツチクジラの胃から発見されたマイクロプラスチック2019年6月に北海道稚内市の海岸に打ち上がったクロツチクジラの胃から発見されました。クロツチクジラは2020年に当館職員により新種として学術誌で発表され、タイプ標本は当館に保管されています。」「マイクロプラスチック」を拡大していたはずだが・・・・「海岸環境にみられるマイクロプラスチック海浜の砂に含まれるマイクロプラスチック。水面に浮遊しています。」「海洋のプラスチックごみ銚子沖の海洋に浮遊していたプラスチックごみ」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.13

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その7)

次に訪ねたのは「菌類」。「菌類の毒カビやきのこなどの菌類も毒を生産します。毒きのこの毒も、カビがつくる毒も、植物と同様に体を守ったり、その生育場所と栄養源を守ったりする(食べられないようにする)ためと考えられています。」「カビがつくる毒 マイコトキシンカビは300種類以上のマイコトキシンと呼ばれる毒を生産し、これが食品に混入すると、ヒトを含む、さまざまな生物に被害を与えます。ここでは代表的な2つの生産菌を紹介します。アフラトキシンはアスペルギルス・フラブスが生産する発がん性をもつマイコトキシンです。互いに構造が類似した、アフラトキシンBとアフラトキシンGがあり、さらにそれぞれに類似した複数の物質が知られています。ナッツや穀物のアフラトキシン汚染が有名です。フザリウム・グラミネアルムは麦類赤かび病の原因菌で、トリコテセン類と総称される、嘔吐や下痢、がんの原因となるマイコトキシンを生産します。イネやトウモロコシなどさまざまな穀物に発生します。」「アフラトキシンの生産菌」と「代表的な赤かび病菌」。「フザリウム・グラミネアルムの胞子の顕微鏡写真」。「アスペルギルス・フラブスの顕微鏡写真」。「赤カビ病菌に汚染された小麦」。この病気に感染した麦は、菌糸から分泌される色素によって、うっすらと赤みを帯びる。「正常な小麦」。そして次に「毒きのこ」。「毒きのこ毒きのこには多くの「迷信」が存在しますが、派手なきのこは毒、などは全てウソで、きのこの食毒を見分けるための万能の方法は存在しません。さらには、地球上のきのこの大半は食毒不明なのです。きのこの毒は、食べられることに対する防御なのかもしれませんが、その進化的・生態的意義は厳密には分かっていません。毒きのこの中毒症状にはさまざまなものがあるので、本コーナーでは症例に基づき以下のアイコンを展示物に使用して紹介します。」「ヒカゲシビレタケシロシビンを含む典型的な幻覚性きのこ。所々青く変色する特徴があリます。」形と色:傘 :黄土色から褐色。円錐形で中央が盛り上がって尖っている。 表面は平滑。湿時粘性がある。ひだ :紫褐色で、密である柄 :細長く中空。つばはない。肉を傷付けると青く変色する。ズームして。「ワライタケ」。「ワライタケ毒成分にシロシビンを含み、日本では所持することは法律違反となります。」「ワライタケ」という名前については、食べたとき、各種中毒症状に加えて、顔面神経が刺激されることで顔が引きつって、笑っているかのように見えるから、という説があります。形と色:傘 :径2~4cm。半球形~まんじゅう形。表面は平滑だがしばしば亀甲状にひび割れる。 淡灰褐色~黄土色を帯びた灰色。ひだ :直生、やや疎、灰色~黒褐色。柄 :細長く、長さ5~10cm、径0.2~0.3cm、表面に微粉を帯び灰色~白色。「オオワライタケ」。「オオワライタケシロシビンは含まないとされています。大型ですがとても苦く、食用にはされません。」形と色:傘 :径5~15cm。まんじゅう形から平らに開く。表面は平滑で細かい繊維紋を持つ。 色は濃黄色~明るいオレンジ褐色。ひだ :直生、やや疎、淡黄色のちにさび褐色を帯びる。柄 :長さ6~12cm。中実。普通下部にいくにつれ太くなる。上部に淡黄色のつばがある。 表面は繊維状で傘より淡色。「痙攣などベニテングタケを含むテングタケ属に多く見られ、イボテン酸やムシモールなどの毒成分によって引き起こされますそのほか、若干の精神錯乱に加え、ムスカリンを含むきのこを食べた場合には発汗や呼吸困難などの症状が出ることもあります。」「毒きのこ」の展示。「サクラタケ」。「サクラタケ大根のような匂いのする小型で可憐なきのこですが、ムスカリンを含みます。」形と色:傘 :径2~5cm。 はじめ釣り鐘型から平らに開き、最後は縁部が反り返る。 表面は平滑。湿っているときに条線をあらわす。色は白色~ばら色~帯紫白色など。ひだ :直生~上生、やや密、お互いに脈でつながり、傘とほぼ同色。柄 :長さ5~8cm、中空できゃしゃ。傘と同色。「ベニテングタケ」。「ベニテングタケ致命的な毒きのこではありませんが、複数の毒成分を含み、さまざまな中毒症状が報告されています。」形と色:傘 : 赤色で表面には多数のイボがあるが,脱落していることもある。ひだ : 白色で密である。柄 : 白色で上部にツバがある。その下はささくれ状である。「ベニテングタケ」の傘は赤色で表面には多数のイボがある。「カヤタケ」。「カヤタケ毒成分としてムスカリンを含みますが、以前は食用とされてきました。」形と色:傘 :径4~8cm。中央部がへこんだ円盤形から平らになり、さらにおちょこ形に反りる。 表面は平滑、粘性を持たず、淡赤褐色。ひだ :垂生、密、白色。柄 :長さ3~5cm、基部は白い菌糸で覆われる。「悪酔い食用きのこなのに、お酒と一緒に食べるとひどい悪酔いをする、という変わった症状です。その原因はさまざまですが、キララタケなどのヒトヨタケ類ではコプリンという成分が、アルコール分解酵素の作用を阻害することが知られています。」「キララタケ」-1。「キララタケ」-2。「キララタケ成熟すると真っ黒なインク状に溶けるきのこです。」形と色:傘 :径1~4cm。幼菌時は卵形、のちに開いて釣り鐘形。チャイム形となり、表面ははじめ 淡色粉状の鱗片に覆われるが、これは失われやすい。地の色は淡黄褐色~淡橙褐色。 中央部でやや色が濃い。中心近くから放射状の溝線を表す。ひだ :はじめ白色、のちに黒色となり液化するが、傘は開けば肉が薄く、ササクレヒトヨタケ、 ヒトヨタケのように流れ落ちる程ではない。柄 :長さ3~8cm、中空、白色「ホテイシメジ」もアルコールと一緒に食べると悪酔いする。「ホテイシメジ本種を食べた後1週間ほどは禁酒したはうが良いとされています。」形と色:傘 :径3~7cm。円盤形から平らになり、さらにおちょこ形に反りる。 表面は平滑、粘性を持たず、淡クリーム色。ひだ :垂生、やや密、傘よりやや明色。柄 :長さ3~6cm、下方で膨らむことが多い。「コガネタケ」「コガネタケ独特の匂いがあり食用とされることもありますが、多くの場合腹痛、嘔吐などを伴います。」形と色:傘 :径5~15cm。まんじゅう形から平らに開く。表面は白い地に、黄土褐色の粉状鱗片に 厚く覆われる。ひだ :上生~離生。密。黄白色、のちに黄土褐色。柄 :長さ4~18cm。堅く締まった肉質で繊維質。表面は傘と同様。 つばは大型膜質で柄の上部にある。ひだの下面は傘と同様の粉状鱗片に覆われる。「ヒメカタショウロ」。「ヒメカタショウロ本種を含むニセショウロ属のきのこは一般的に毒きのことされます。」「クロハナビラタケ」。「クロハナビラタケキクラゲのように見えますが、チャワンタケの仲間の毒きのこです。」「細胞破壊毒きのこ中毒のなかで最も致死的な症状です。主成分はアマニタトキシン類で、主にドクツルタケを中心とするテングタケ属から知られています。タンパク質の合成が阻害され、賢臓や肝臓などの細胞が破壊されていくことで死につながります。」「ドクツルタケ」。「ドクツルタケ毒成分はアマニタトキシン類と総称され、タマゴテングタケなど複数種から知られています。」形と色:傘 :卵形~円錐形,のち中高の平らに開く。白色で、表面は平滑、湿時粘性がある。ひだ :白色で、やや密。柄 :白色で上部にはつばが付き、つばの下はささくれに覆れている。根もとは(基部)には 袋状のつぼの名残がある。「ウツロイイグチ」。「ウツロイイグチ毒成分はボラフィニン。牛が食べて死亡した例が報告されています。」形と色:傘 :饅頭形→扁平→浅杯形。表面は帯赤褐色~暗褐色、のち帯黄褐色で無毛平滑。 湿時は弱い粘性を帯びる。ひだ :白色。空気に触れても変色しない。柄 :太さ1 ~ 2cmで上下ほ(ま同径。表面はやや微粉状~ヒロード状で、頂部および墓部は白色、 その他は暗褐色~褐色で白色の条線がある。 「コレラタケ(ドクアジロガサ)」。「コレラタケ(ドクアジロガサ)小型のきのこですが、毒成分や中毒症状はドクツルタケと同様の猛毒きのこです。」「コレラタケ(ドクアジロガサ)」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.12

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その6)

「ズグロモリモズの展示」「伝説の毒鳥「鴆(ちん)」!?ズグロモリモズ1992年、パプアニューギニア産の鳥ズグロモリモズが、羽や皮膚にバトラコトキシン類の毒をもっことが見い出されました。この毒は、餌とするジョウカイモドキ科の昆虫に由来する神経毒です。ところで、中国の歴史書には「鴆」という羽に毒をもった鳥が記載されており、長く空想上の生物と考えられてきました。この鳥が鴆なのか、興味がもたれます。」「ズグロモリモズ」。「ズグロモリモズ頭部と胸部の羽毛や皮膚に特に高濃度で毒素が含まれます。」「ジョウカイモドキ本標本は実際にズグロモリモズが生息地で捕食している種とは異なリますが、ポルネオ島産の近縁種です。」大きな虫眼鏡が手前に。虫眼鏡越しに・・・・??。これであっただろうか?ネットより。「実は珍しい」!毒をもつ哺乳類有毒な哺乳類は数種しか知られていませんが、カモノハシ(単孔類)、スローロリス(霊長類)、ソレノドン(トガリネズミの仲間)など系統的には多岐にわたります。スローロリスは肘にある腺からの分泌液を舐め、唾液と混ぜて毒液を作り、体に塗ったり天敵に咬み付いたりして使います。ソレノドンは毒を含んだ唾液を分泌し、咬み付くことで相手に注入します。」「ベンガルスローロリス」。「カモノハシ」。「カモノハシオスの後肢には発達した蹴爪があり、脚基腺(毒腺)につながっています。」「海洋の有毒植物海洋には少なくとも3万種前後の有毒動物がいます。クラゲやイソギンチャクなとの刺胞動物は、全ての種が喇胞と呼ばれる毒の注入装置をもっています。毒銛を使って狩りを行うイモガイ類(軟体動物)や全身に毒の棘をもつオニヒトデ(棘皮動物)、魚類で最強の刺毒をもっオニダルマオコゼなと、実に多様な有毒種がいます。」「イモガイ類の毒銛(どくもり)イモガイ類は肉食性であり、歯舌歯を変化させた毒銛を使って狩りをします。イモガイ類の毒銛の形状や毒の成分は、餌の種類(魚や貝、ゴカイ類、ウミケムシ類)に合わせて実に多様化しています。」左に「アンボイナ」「アンボイナ魚食性。歯舌歯のカエシが非常に小さい。強毒。」右に「ニシキミナシ、ミカドミナシ、タガヤサンミナシ」「アカエイ尾棘が有毒。」近づいて。「アカエイ尾棘全長60cmの個体の尾棘」「ゴンズイ背鰭棘の拡大模型(約20倍)CTスキャンデータによる精密拡大模型」「ゴンズイ背鰭と胸鰭の棘および粘液が有毒」。ズームして。「ゴンズイ背鰭棘全長20cmの個体の背鰭棘」「ゴンズイ有毒部位背鰭棘、胸鰭棘、体の粘液が出る場所」「ゴンズイ背鰭棘(せびれきょく)全長20cmの個体の背鰭棘」「オニダルマオコゼ」「オニダルマオコゼ背鰭と腹鰭、臀鰭の棘が有毒。魚類で最強の刺毒をもつ種」「オニダルマオコゼ背鰭棘全長25cmの個体の背鰭棘。」「オニダルマオコゼ背鰭棘の拡大模型(約10倍)CTスキャンデータによる精密拡大模型。溝には毒腺があります。」「オニダルマオコゼ有毒部位背鰭棘、腹鰭棘、臀鰭棘」。「ミノカサゴ」。「ミノカサゴ背鰭と腹鰭、臀鰭の棘が有毒」「ミノカサゴ背鰭棘全長26cmの個体の背鰭棘」ズームして。「ミノカサゴ背鰭棘の拡大模型(約10倍)CTスキャンデータによる精密拡大模型。溝には毒腺があります。」「ミノカサゴ有毒部位背鰭棘、腹鰭棘、臀鰭棘」「ハコフグ体表粘液には魚に効く神経毒があります。」「オニヒトデ棘に毒腺があり猛毒をもちます。」「海岸で見られる有毒動物」の展示。「海岸で見られる有毒動物ガンガゼ 毒をもつ棘は長くて鋭く刺さリやすい。トックリガンガゼモドキ 短い方の棘は抜けにくく有毒スベスベマンジュウガニ 体内にフグ毒などをもちます。ウモレオウギガニ 体内にフグ毒などをもちます。クサフグ 体内にフグ毒などをもちます。ハオコゼ 背鰭と腹鰭、臀鰭が有毒。ヒョウモンダコ 唾液腺にフグ毒を含みます。ゴンズイ 背鰭と胸鰭の棘および粘液が有毒。」「ガンガゼ」。「カツオノエボシ」と「ハブクラゲ」。「カツオノエボシ」刺されると強烈に痛むことから、電気クラゲの別名が生まれるほどの猛毒をもつ。なお、その針は魚を刺し、毒で麻痺させて食べるために使われるものだが、誤って接触し、刺されたヒトの死亡例もある。「ハブクラゲ」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.11

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その5)

「有毒爬虫類爬虫類の毒は唾液腺がもとになった毒腺から分泌され、毒牙を介して相手に注入されます。タンパク質が主成分で、血液や組織を破壊する毒や筋肉を麻痺させる神経毒などを含みます。毒をもつのはヘビ類の一部(クサリへピ科、コプラ科、ナミへピ科の一部など)とトカゲ類のドクトカゲ科とオオトカゲ科で、世界最大のトカゲ、コモドオオトカゲも有毒爬虫類の1種です。」「キングコブラ」と奥に「コモドオオトカゲ」。「キングコブラ(全身骨格)」。「キングコブラ(全身骨格)世界最大の毒ヘビ。毒液には神経毒や細胞毒が含まれ、一咬みの毒の量が非常に多いです。」近づいて。「キングコブラ」「有毒爬虫類の起源毒腺と毒牙をもつ複雑な爬虫類の毒の進化を説明する有力な学説の1つに「有毒類仮説」があります。この説はヘビ類と有毒トカゲが近縁であることが根拠となっており、毒がこれらの共通の祖先の段階で進化した特徴であるとしています。」「ヘビと有毒トカゲが親戚」「ヘビ毒の分類ヘビ毒は人々の生活とのかかわりの深さや被害の深刻もあって盛んに研究され、その作用により神経毒や出血毒などのタイプに分類されています。1種類のヘビが複数のタイプの毒成分をもっているのが普通です。」「代表的なヘビ毒の分類」「ニホンマムシ」。「ガボンアダーアフリカ最大のクサリへビ。大きな体では、毒牙は長さ5cmに達します。」「ブラックマンバ」。「ブラックマンバアフリカで最も恐れられている毒ヘビの1種。強力かつ即効性の高い神経毒をもちます。」「タイワンアマガサ毒液は神経毒のみが含まれ、咬まれても痛みはほとんどありませんが、徐々に全身の筋肉が麻痺して死に至ります。」「アズマヒキガエルを捕食するヤマカガシ」。近づいて。「アズマヒキガエルを捕食するヤマカガシヤマカガシはヒキガエル類がもつ神経毒に耐性があるため、むしろ好んで捕食します。」「ヒキガエルの毒とヤマカガシヤマカガシはロの毒腺と毒牙に血液毒を持ちますが、頸部の皮下にある腺(頸腺)にも、捕食したヒキガエルから吸収した神経毒(プファジェノライド)を蓄積しています。ヤマカガシはこの神経毒に耐性をもっており、頸腺毒は天敵からの防御に使われます。」「ヤマカガシはロの毒腺と背中の頸腺に全く異なる2種類の毒をもつ」「頸腺を剖出したヤマカガシ頸部の皮下に2列に並んだ類腺の列があり、ヒキガ工ルから吸収した毒を蓄積しています。」「有毒両生類両生類では多くの種が防御のために毒をもっています。ヒキガェルやイモリの仲間が有名で、アルカロイドなどの神経毒をもつものがほとんどです。ヤドクガェルの仲間は特に強力な毒(バトラコトキシン)をもち、1匹のカエルの毒が10人分の致死量になる種もいます。この毒は餌となる無脊椎動物から摂取していると考えられています。」「コモドオオトカゲ」。「コモドオオトカゲ唾液に血液凝固阻害や血圧低下を引き起こす成分を含みます。」近づいて。「メキシコドクトカゲ」「メキシコドクトカゲ唾液に痛みや血圧・血糖値の低下を引き起こす成分を含みます。」「メキシコドクトカゲ頭骨の拡大模型(約3倍)」。「メキシコドクトカゲ頭骨の拡大模型(約3倍)歯の前面には毒を効率よく送り込むための溝がついています。CTスキャンデータを用いた精密拡大模型。」ズームして。「アカハライモリ背面は地味な保護色で、腹面は毒をアピールする赤色になっています。」防御姿勢をとるアカハライモリ(腹面の警告色を見せている)。「ヤマトガエルの仲間」左からマネシヤドクガエル、アイゾメヤドクガエル、メグミヤドクガエル」。「マネシヤドクガエル」。「アズマヒキガエル東日本で一般的なヒキガ工ルの仲間。耳腺や背中の皮膚から白い毒液を分泌します。」「オオヒキガエル南米原産で、耳の後ろに発達した大型の耳腺(毒腺)をもちます。」「毒棘で刺すカエル毒をもつカエルでは、毒素を含む粘液を分泌して身を守るものがほとんとです。しかし南米産の2種類のカエル、ブルーノイシアタマガエルとドクイシアタマガエルだけは、頭部に発達した毒棘を突き刺すことで天敵から身を守る変わった生態で知られています。」ブルーノイシアタマガエルは鼻先の皮下に毒物をもち、天敵には頭突きで毒を注入する。「ブルーノイシアタマガエルの頭骨の拡大模型(約9倍)鼻先に多数の棘をもちます。毒の強さは南米産ヤジリハブ属の毒ヘビの約25倍です。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.10

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その4)

「動物の毒のいろいろ地球上には20万種を超える有毒動物がいます。これらの有毒動物には、身を守るだけでなく、獲物を捕らえるために毒を用いるものもいます。有毒動物の毒の成分や毒牙・針なとの毒の注入器は、その用途に応じて、多様に、そして巧妙に進化してきました。」「ハチ類 セグロアシナガバチ腹部末端に有する毒針を使って毒を注入します。毒針は出し入れすることができ、通常時は体内に隠されています。」「キバハリアリ属の1種アリはハチ目アリ科に属する昆虫であリ、ハチと同様に腹部末端に毒針を有する種も知られています。」「サシガメ類 ヨコヅナサシガメロ器は針状の口吻で、これを突き刺して消化酵素を含む唾液を送り込みます。人を刺すこともあります。」「クモ類 オオツチグモ科の1種(アメリカ大陸産タランチュラ)牙状の鋏角(きょうかく)から毒液を注入するほか、アメリカ大陸産の種は体にまとう有毒の刺激毛を飛ばします。輸入バナナに付着していた個体」近づいて。「クモ類(日本産①イトグモ②カバキクモチグモ日本に生息する有毒なクモ類。イトグモは近年有毒性が認識された種で、鋏角から注入される毒は皮膚壊死を引き起こします。」「”毒虫”人を咬んだり刺したりして、皮膚のかゆみやかぶれ、痛みなどを引き起こす生物をまとめて「毒虫」と呼ぶことがあります。ハチや毛虫といった有毒の昆虫のほか、ムカデやクモ、マダニやサソリのような節足動物がこれに含まれます。ひとくちに毒虫といっても毒を送り込むための体のつくりはそれぞれに異なっています。」「マダ二類 シュルツェマダニ針状の鋏角を皮膚に突き刺して吸血します。唾液には麻酔成分が含まれます。」「吸血昆虫類①ウシアブ②ヒトスジシマカ③ネコノミ尖ったロ器で皮膚を切り裂き、あるいは突き刺し、吸血します。唾液はアレルギーによるかゆみを引き起こします。」「毒虫ではない虫①ハサミムシの1種②ハナアブの1種サソリなとを連想させるハサミムシやハチとよく似たハナアブなど、見た目だけで有毒生物と間違われている虫もいます。」「コウチュウ類①マメハンミョウ②アオバアリガタハネカクシ体液にはカンタリジン、ペデリンなどの有毒成分が含まれ、皮膚に付着すると皮膚炎を生じます。」「ドクガ類 ゴマフリドクガ幼虫は激しいかゆみを起こす毒針毛をもちます。成虫(①)はこの毛を引き継ぎ、卵(②)にも毒針毛を付着させます。」レンズを通して。「イラガ類①ヒメクロイラガの幼虫②イラガの繭③クロシタアオイラガの成虫幼虫は電撃的な痛みを引き起こす毒棘をまとって身を守ります。蛹や成虫には毒棘がありません。」「サソリ類 キョクトウサソリ科の1種後腹部(尾部)末端の鉤状の毒針を突き刺し、毒液を注入します。」ズームして。「ムカデ類 トビズムカデ牙状に発達した顎肢(がくし)で咬みつき、セロトニンやヒスタミンを含む毒液を注入します。」「トビズムカデ」をズームして。「ヴェノム・トキシン・ポイズン日本語の「毒」にあたる英語は3つあります。動物が生産して、咬んだり刺したりすることによって体内に注入されるのはヴェノム(venom)と呼ばれ、そのために毒腺という器官をもつものもあります。トキシン(toxin)は、主に生物の毒を指します。ポイズン(poison)は最も広い概念で、毒性があるものの例えとして比喩的にも用いられます。」「ハチ毒ハチの毒は「毒のカクテル」とも呼ばれます。その毒液には痛みや腫れを引き起こすアミン類、細胞の破壊やアレルギーを引き起こす酵素類や低分子ペプチドが含まれますスズメバチ類の毒液には激痛を引き起こすハチ毒キニンが含まれ、最大の種であるオオスズメバチからはマングラトキシンという神経毒も見つかっています。」「スズメバチ類」。「スズメバチ類①コガタスズメバチ②チャイロスズメバチ③ツマグロスズメバチ④キイロスズメバチ⑤クロスズメバチ⑥キオビクロスズメバチ⑦モンスズメバチ⑧オオスズメバチ(日本産)⑨オオスズメバチ(東南アジア産)⑩ネッタイヒメスズメバチ(フイリピン産)⑪ヒメスズメバチ⑫ネッタイヒメスズメバチ(ネパール産)」「アナフィラキシーショックハチ毒はときに命に関わるほとのアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を引き起こします。ハチはむやみにヒトを刺しません。しかし、最も遭遇しやすい有毒生物の1つです。複数回刺されることでその危険性が高まるとされています。」「シュミット指数」。「シュミット指数どのハチに刺されるのが一番痛いのか。自らハチに刺されてみることで痛みを数値化し、比較可能としたものがシュミット指数です。考案者のジャスティン・シュミット博士(1947- )はこの研究で「人々を笑わせ考えさせた研究」に対して贈られるイグノーベル賞を2015年に受賞しています。ここではシュミット指数のレベル別にハチを紹介します。」「ちなみに共同受賞したマイケル・スミス博士によると、刺されて一番痛い場所は「鼻の穴」らしいです。」『LV.1カッと熱くなるような鋭い痛み。まろやかなハヴァテイチーズだと思って食べたら、極辛のハラベーニョ入りチーズだったような』。「ハニービー」『LV.2焼かれるような、蝕まれるような痛みだが、どうにか耐えられる。燃えたマッチ棒が落ちてきてやけどした腕に、まず苛性ソーダをかけ、次に硫酸をかけたような』「カウキラー」『LV.3ガーンと来た爆発的な痛みが延々と続き、気が狂ったような叫び声を上げることになる。高温の油が鍋からこぼれて手全体にかかってしまったような』「タランチュラホーク」。『LV.4目がくらむほど凄まじい電撃的な痛み。泡風呂に入浴中、通電しているヘアドライヤーを浴槽に投げ込まれて感電したみたいだ』「マッドドーバー」「フグ毒の作用の仕組みフグ毒(テトロドトキシン: TTX )は、神経伝達に関わるナトリウムチャネルに結合し、神経伝達を阻害します。ヒトが摂取するとしびれ、麻痺なとの症状が発生し、重度の場合には呼吸困難によって死に至ります。フグ自身は、フグ毒が結合しにくいナトリウムチャネルをもっており、中毒死することはありません。」「フグ毒(TTX)の作用の模式図フグが持つ毒は、1900年代初頭に日本を中心として研究が始まり、テトロドトキシンと命名されました。人が間違って食べ、体内にテトロドトキシンを入れてしまうと、しびれや麻痺、運動不能、言語障害、呼吸困難などの症状が出て、最悪死に至ります。ヒトに対する最低致死量は2mg程度とされており、これは小さじ1杯(5000mg=5g)で2500人もの人を死に至らしめる可能性があるほどの猛毒です。ヒトを含めた動物の神経は、ナトリウムやカリウムのイオンを取り入れたり取り入れなかったりすることで信号を送っています。テトロドトキシンは、そんなナトリウムイオンの通り道であるチャネルにくっつくことで、正常に働けない状態にしてしまいます。そのため、上記に書いたような神経系の症状が出てくるのです。」そしてNaチャンネルは神経伝達を担う基本分子であるから、当然フグの神経や筋肉組織にも存在する。にもかかわらず、「フグはなぜ自分のフグ毒に中毒しないのか」👈リンク。この問いに対する現時点での有力な答えは、次の2つであろうと。第一は、Naチャンネルの分子構造がTTX感受性を示す他の動物とは異なっているとする考えであり、第二は、フグにはTTXと結合することによってその毒作用の発現を抑えるタンパク質が存在するとの考えであるとのこと。いろいろな「フグ」。「トラフグ」。「ヒガンフグ」。「シロサバフグ日本周辺の個体は無毒」。「フグはフグ毒が大好き」。「フグはフグ毒が大好きフグはテトロドトキシン(TTX)と一緒に存在することが多いTTX類縁体、を嗅ぎ分けることで、TTXをもっ餌を積極的に食べることが研究で明らかにされました。嗅覚を阻害すると餌の選択性も失われます」右は「クサフグ」(開腹)そして中央奥に説明図。左は「オオツノヒラムシ」。「オオツノヒラムシフグ毒をもちます。クサフグなどによく食べられることが研究で明らかにされています。」テトロドトキシン(TTX)はフグ毒といわれるが、フグの体内で作られるわけではなく、海底の細菌によって作られたものが食物連鎖によって濃縮されたものであり、その証拠に、問題の細菌を含まない海水を用いて人工の餌で育てた養殖フグにはテトロド トキシンは含まれていないとのことを再学習したのであった。しかし、この養殖方法は、完全に無毒化できると確立されたものではないので、残念ながら実用に至っていないのだとも。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.09

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その3)

さらに「植物の毒のいろいろ」の展示を追いかける。「根・茎・葉を守る植物にとって根・茎・葉は、体を支え、栄養分を作る大事な器官なので、棘などの物理的な方法やさまざまな毒で守ろうとします。ヒガンバナの鱗茎にはリコリン、ジャガイモに生じる新芽にはソラニンという毒性アルカロイドが蓄積されます。多くの植物で特に根に毒が多いのですが、たいてい葉や茎などにも同様の成分が含まれます。国内の食中毒で被害人数が最も多いのは実はジャガイモですが、理科の授業で栽培・収穫したものを学校で調理したこによる集団食中毒が多いのが要因です。」「日本における過去50年間の種子植物による食中毒」「ジャガイモの新芽」。「ジャガイモの新芽新芽を食害から守るたジャガイモはその部位にソラニンという毒を蓄積します。日に当たって、緑色になった部分にもあります。」「ザクロ」。「ザクロ(樹皮と根)古くから栽培されていますが、樹皮や根は有毒で殺虫剤に使われます。」「ウルシ」「ウルシ樹液は漆器の原料となりますが、皮膚につくと炎症を起こします。マンゴーやビスタチオもウルシ科で、人によってはかぶれることがあります。」「クワズイモ」。「クワズイモの根茎誤食するとシュウ酸カルシウムの針状結晶によって炎症を起こします。サトイモとの誤認や混入にも注意。」「ヒガンバナ」。「ヒガンバナ全草、特に地下部が有毒。誤食すると嘔吐、下痢のほか、ひどいと中枢神経が麻痺します。」「花・果実・種子を守る生殖器官である花や果実は、植物が最も守りたい代表的な部位です。レンゲツツジは花の蜜にツツジ科特有の毒成分グラヤノトキシンを含み、吸うと嘔吐や目眩、視覚異常などの症状を起こして中毒します。インゲンマメには、嘔吐や下痢を起こす毒成分が含まれるため、よく加熱して食べることが必要です。モロヘイヤやビワの種子にも毒があります。」「レンゲツツジの花」と「ハッショウマメの産毛状の棘」。「ソテツの種子」。「ソテツの種子種子に強い毒性があります。乾燥したものは「蘇鉄実」という生薬として、鎮咳、健胃薬なりますが、専門医の処方が必要です。」「ビワの果実」。「ビワの果実未熟な果実にはウメなどと同じアミダリンという成分があり、食べる部分も毒性をもちます。」「ビワの種子」。「ビワの種子熟すと食べる部分には毒性はなくなりますが、種子には毒性があります。」「インゲンマメの果実」。「インゲンマメの果実熟した豆は十分に火を通さないと中毒します。サヤインゲンも良く火を通す必要があります。」「モロヘイヤの種子」。「モロヘイヤの種子種子は熟すと有毒になります。飼料に混入した種子を食べた牛が死亡した例もあります。」「ハッショウマメ(ムクナ属)の果実」。「ハッショウマメ(ムクナ属)の果実果実は無数の剛毛で覆われていますが、この毛にはムクナインという酵素が含まれ、皮膚に作用して炎症を起こさせます。」「ムクナ属の1種」。「ムクナ属の1種ミャンマー産ムクナ属の1種。果実の毛に触れると炎症を起こします。」「アリストロキア・クレマティティス」。「アリストロキア・クレマティティスの種子」「パンコムギ」。「パンコムギの種子」。「ウマノスズクサとバルカン腎症ヨーロッパ東南部のバルカン半島のドナウ川流域の農家などには地域的に発生する腎疾患や尿路がんがあり、バルカン腎症と呼ばれています。原因は、この一帯に広がる小麦畑の周辺に自生するウマノスズクサ科のアリストロキア・クレマティティスの種子が収穫された小麦に混入し、その種子に含まれる毒性物質のアリストロキア酸が小麦粉に混入するためだと考えられています。」「ウマノスズクサ」をネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.08

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その2)

「第2章 毒の博物館この世界には、どんな毒があるのでしよう?本章では自然界に存在するさまざまな毒と、毒をもった生物を紹介します生物が毒をもっ主な理由は、「身を守るため」と「攻撃のため」と考えられます。生物以外の世界にも毒は存在します。また、人間が作った毒もあります。さあ、毒の多様な世界を探検してみましよう。」「攻めるための毒体長数mの巨大なヘビから体長数cmの小さな昆虫まで、動物には獲物を捕らえるために毒を使うものが数多く知られています。毒を使えば、俊敏な獲物や自身より大きく力強い獲物も容易に仕留めることが可能となります。毒の力を最大限発揮できるよう、毒を送り込むための注入器、そして毒液の成分がそれぞれに進化してきました。」毒を持つ巨大な生物模型は圧巻であった。近づいて。反対側に廻って。空からはオオスズメバチが狙っています。40倍のオオスズメバチの模型。針がすごい!これでもかとズーム。約30倍のハブの頭部模型(攻撃時)。大人も丸呑みされそうなほど大きな口、そして毒牙がすごい!「ハブの毒牙の拡大模型(約30倍)。注射針のように根元と先端に穴が開いた管状になっています。」本展には拡大模型がたくさんあり、監修統括の細矢剛先生は「3Dプリンタで新たに作成したモデルがたくさんあります。拡大してはっきりわかったこともありました」と。実物大のハブの姿。別の角度から。「ハブ長い毒牙は普段は後ろ向きに倒して収納され、口を開けると立ち上がります。」「ハブ頭部の解剖拡大模型(約6倍)」。「ハブ頭部の解剖拡大模型(約6倍)頭部の左右後方にある毒(唾液腺が変化したもの)で毒液を合成し、それを管を介して前方にある毒牙に送ります。次にあったのが「イラガの幼虫の拡大模型 (約100倍)」正面から。横から。ズームして。その後ろにあったのが「セイヨウイラクサの茎の拡大模型(約70倍)」。「セイヨウイラクサの茎の拡大模型(約70倍)セイヨウイラクサの茎葉には、毒成分を含んだ針状の棘(刺毛)がたくさん生えています。」「イラガの幼虫の拡大模型 (約100倍)」体を覆う毒棘で身を守ります。「イラクサイラクサの茎にある鋭い棘には、アレルギー反応を起こすとヒスタミンや神経伝達物質のアセチルコリンが含まれ、刺されると神経が刺激されるため痛みを感じます。また、ヒスタミンにより蕁麻疹(じんましん)を発症することもあります。」「セイヨウイラクサの標本若い葉や葉を食べる昆虫が通る葉柄には特に多く生えています。」「守るための毒動きが遅い動物や、動いて逃げることができない植物には、外敵から身を守るさまざまな方法があります。サボテンなどの鋭い棘など、棘があることによって触れられないようにするなどの物理的な方法に加え棘から毒性のある化学物質を注入し、食べられないように防御するものもあります。」「シュウ酸カルシウムサトイモ科植物の細胞にはシュウ酸カルシウムー水和物の針状結晶がたくさん含まれています。食べるとこれがロの中なとに刺さって炎症を起こします。また、この結品はタンパク質分解酵素と共存することにより耐虫害効果が高まります。この結晶は、植物体内でしか生成されず現在のところ人工的に合成することはできません。」「植物の毒のいろいろ植物はタンニン、シュウ酸カルシウム、アルカロイドや精油成分なとさまざまな毒性のある防御物質を生産して植物を食べる外敵から身を守っています。これらの防御物質は植物の成長、生殖や発生などとは関係がない物質で、ニ次代謝産物と呼ばれます。」「鷹の爪」。「俗に「鷹の爪」と呼ばれるトウガラシ属の植物にはカプサイシンが含まれ、痛覚神経を刺激します。これが辛味の原因ですが、カプサイシンに反応する神経はロの中ばかりに分布するわけではないので、熱さや痛みとしても感じます。」「日本の三大有毒植物日本列島は、植物の種類が豊富な地域として知られています。そのなかには、有毒な植物も多く自生しています。なかでもキンボウゲ科のトリカブト類、ドクウツギ科のドクウツギ、そしてセリ科のドクゼリは、日本産植物で最も毒性が強いことなどから日本の三大有毒植物として知られています。トリカプトを誤食すると手足のしびれ、嘔吐、痙攣(けいれん)などを、ドクウツギは重症の場合、全身麻痺を引き起こします。ドクゼリは目眩、呼吸困難などの症状が出ます。いずれも死に至る場合があります。」「日本の三大有毒植物」。「ドクゼリ」。ズームして。「ドクゼリ全草に神経毒を含んでいます。生育地には食用のセリも混在するため注意が必要です。」「和漢三才図会」。「寺島良安により江戸時代中期に編纂された日本の類書(百科事典)。正徳2年(1712年)成立。編集者は大坂の医師寺島良安で、師の和気仲安から「医者たる者は宇宙百般の事を明らむ必要あり」と諭されたことが編集の動機であった。明の王圻による類書『三才図会』を範とした絵入りの百科事典で、約30年余りかけて編纂された。全体は105巻81冊に及ぶ膨大なもので、各項目には和漢の事象を天(1-6巻)、人(7-54巻)、地(55-105巻)の三部(三才)に分けて並べて考証し、図(挿絵、古地図[2])を添えた。各項目は漢名と和名で表記され、本文は漢文で解説されている。木版による印刷で版元は大坂杏林堂。空想上のものや、荒唐無稽な項目もあるが、博物学などにとり貴重な文化遺産といえる。後世の博物学者南方熊楠は、全巻を筆写したという。」とウィキペディアより。「和漢三才図会江戸中期の類書で、毒草を扱った95巻にはトリカブトも紹介されています。」「ツクバトリカブト」。「ツクバトリカブト全草、特に根に猛毒があり、誤食すると死に至ることもありますが、「附子」という重要な漢方薬になります。」「ドクウツギ」。ズームして。「ドクウツギ全草、特に果実が猛毒で、誤食すると重症の場合には死に至ることもあります。」「イヌサフラン」。「イヌサフラン全草にアルカロイドを含み有毒。葉をギボウシやギョウジャニンニクと誤認して中毒する例が起きています。」「イヌサフランの球根球根はタマネギと間違えて中毒した例が報告されています。」「ゲルセミウム・エレガンス」。「ゲルセミウム・エレガンス中国では「冶葛」「胡蔓藤」「胡満蔃」「鈎吻」と言い、奈良時代に日本へ伝わり正倉院にも保管されています。」「マチンの1種ストリクノス・ヌクスブランダの果実」。ストリクノス・ヌクスブランダも東南アジアに分布し、マチンと同様の成分を含んでいます。」「マチン」。「マチン別名ストリキニーネノキ。この標本は、ミャンマー半島部で採集されたものです。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.03.07

コメント(0)

-

国立科学博物館・特別展『毒』へ(その1)