2023年02月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

上野恩賜公園へ(その5)

「動物園通り」を不忍池にそって北に歩くと「五條天神社(ごじょうてんじんしゃ)」の入口があった。社号標石「五條天神社」。「医薬祖神 五條天神社行事大祭 五月二十五日特殊神事 宝舟の神事 一月一日・ニ日鷽替えの神事 一月二十五日うけらの神事 二月節分日医薬祭 毎月 十日 病気平癒・無病健康祈願月次祭 毎月 二十五日諸祈願 初宮詣・合格・交通安全 厄除結婚式等 申込は早目に受付まで教養部 弓道・花道・茶道 入門希望の御方は受付まで」 大きな医薬石鳥居が迎えてくれた。こちらの鳥居は大正15年(1926)に奉納されたものだが、東日本大震災の際に亀裂が入ってしまい、支柱のみ新しく修繕されたとのこと。なるほど、支柱と上の部分の色合いが違うのであった。狛犬(右)。狛犬(左)。正面に「拝殿」の姿が。「七福社この七福社は江戸時代上野の繁栄を願い山内各門に祀られていた祠の一つと云われています。神像の背に千穐萬来(せんしゅうばんらい)の文字が刻まれています。」七福神が祀られていると。「手水舎」。「紅梅」。ズームして。「拝殿」創建年 垂仁天皇17年(BC13)~景行天皇60年(130)創建者 日本武尊(やまとたけるのみこと)御祭神 大己貴命(おおなむしのみこと) 少彦名命(すくなひこなのみこと) 菅公(すがわらのみちざね)「拝殿」手前にも狛犬が。「内陣」。「五條天神社縁起縁起書は受付にあります。御祭神主神 大己貴命 少彦名命(医・薬相神)相殿 菅原道真命(寛永十八年に合祀・約三五〇年前)御由緒 第十ニ代景行天皇の御代・日本武尊が御東征の際、上野の忍岡で薬師神ニ柱の大神が 奇瑞を現し給い難を救われたので、ここに両神をお祀りしたと伝えられ平成二十二年 五月御鎮座、一九〇〇年大祭が行われる、東都屈指の古社であります。江戸初期、 社地は神職の瀬川屋敷(上野公園下・旧五條町)に遷り、御創祀に近い現地には 昭和三年九月に御遷座になりました。御祭日 例大祭 五月ニ十五日 医薬祭 毎月十日 病気平癒祈願・無病健康祈願月次祭 毎月ニ十五日特殊神事 宝舟の事一月一日とニ日、うそ替えの神事一月ニ十五日うけらの神事 ニ月節分の日の午後三時以下 省略」「世の中のことは すべて心の持ちよう一つで どうにでもなる 渋沢栄一」と。「「薬祖神二柱」とは、わが国で医薬の祖神と言われているのは、大己貴命(おおなむじのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)の二神で、共に国土経営に尽力され、薬の術や医道、酒造諸々を教えたと「古事記」や「日本書紀」「風土記」等に述べられています。大己貴命は須佐之男神(すさのおのみこと)の子孫で、大国主命と同じ神様です。神話や童謡でも親しまれ、特に「因幡の白兎」の神話は有名です。(いなば:現在の鳥取県)少彦名命は神産巣日神(かみむすびのかみ)の御子で蛾(が)の皮の着物に豆の実のさやの舟に乗っていたという大変小さな神であったようです。ということで、医薬祖神五條天神社は、御祭神が 大己貴命(おおなむじのみこと)と 少彦名命(すくなひこなのみこと)が主神で相殿が菅原道真命となっています。 御利益 無病健康・病気平癒 学業成就」とネットから。「穴稲荷」。伊藤博文による「神徳惟馨」の扁額が掲げられていた。かつては石窟の上に社殿が建っていたが、明治の再建の時に南向きになるよう現在の位置に建て直されたと。社殿が移転した後に残った石窟は現在「お穴様」と呼ばれていると。「五條天神社」の隣にあったのが「上野花園稲荷神社」。由緒正式名称は「忍岡稲荷」。石窟の上にあったことから「穴稲荷」とも呼ばれていました。一時廃絶していましたが、承応3(1654)年、本覺院の住僧晃海僧正が霊夢を見て再建し、上野の山の守護となりました。「穴稲荷門の戦」と呼ばれる彰義隊の最後の激戦の後、明治6年に再興され「花園稲荷」と改称しました。このとき五條天神社が当地に遷座したのに伴い、石窟の上にあった社殿は南向きになるよう、元の場所から移築されています。祭神 倉稲魂命創建 不詳年月の経った素木造りの社殿に朱塗りの賽銭箱が映えていた。扁額「花園稲荷神社」。そして次に訪ねたのが「穴神社」。「穴神社」の朱の鳥居。奥に入って行った。「穴稲荷正しくは忍岡稲荷(しのぶがおかいなり)云い花園稲荷の旧跡である。左奥のお社は、寛永の初め天海が寛永寺を草創の際に忍ケ岡の狐の住み處を失った事をあわれみ一洞を作りその上に祠を建てて祀ったと云われている。」祠の先にも社殿が鎮座。古書に弥佐衛門狐と記され、寛永寺が出来る時忍岡の狐が住む処が無くなるのを憐み、一洞を造り社を祀ったと云われます。ここが「忍岡稲荷[穴稲荷]」。外に出るとその前が「花園稲荷神社」の参道であった。「花園稲荷神社」の石鳥居を潜り振り返って「花園稲荷神社」の参道を見る。再び「花園稲荷神社」の参道を進む。この先右手に「穴稲荷」があったのだ。そして手水舎の角を右手に折れ別の参道を出口に向かって進む。朱の鳥居が次々と。「稲荷坂花園稲荷神社は「穴稲荷」「忍岡稲荷」とも呼ばれ、創建年代は諸説あるが、江戸時代初期には創建されていた。これにより江戸時代から「稲荷坂」の名がある。享保十七年(一七三二)の『江戸砂子』にその名が見え、明治二十九年(一八九六)の『新撰東京名所図会』には「稲荷坂 忍ヶ岡の西方に在りて、穴稲荷社へ出る坂路をいふ。」とある。」「花園稲荷神社 五條天神社 参道」の「石鳥居」を見る。ここにも「花園稲荷神社の御縁起」。この案内板は歴史が感じられるのであった。その先にあったのが「摺鉢山古墳(すりばちやまこふん)」。上野公園にある古墳。形状は前方後円墳。紫竹川古墳群を構成する古墳の1つ。史跡指定はされていない。墳丘の規模は次の通り(現存規模)。墳丘長:70メートル後円部 直径:43メートル 高さ:5メートル前方部 幅:23メートル と。引き返して進むと「上野東照宮 ぼたん苑」入口案内板が。その先にあったのが「精養軒」案内板。「寛永寺時鐘堂(時の鐘)」👈リンクを見上げた。上野精養軒近くに建つのが、この「寛永寺時鐘堂(時の鐘)」。「上野の時の鐘」として、時を今も告げる歴史的な時鐘 と。「寛文6年(1666年)に設置された鐘で、往時は江戸市中に9ヶ所の時の鐘があったが、現存、現役では唯一の時鐘になっている。現在の寛永寺・時鐘堂(時の鐘)は、天明7年(1787年)に改鋳されたもの。谷中・感応寺で製造され、正面には「東叡山大銅鐘」、裏側に「天明七丁未歳八月」と刻まれています。現在も6:00、正午、18:00の1日3回、上野界隈に時を告げているので、上野恩賜公園にいるならぜひ耳を澄ませましょう。「花の雲 鐘は上野か 浅草か」は、生類哀れみの令が出された貞亨4年(1687年)、松尾芭蕉44歳の句。深川の草庵で鐘の音を聞き、東叡山寛永寺の鐘だろうか、浅草・浅草寺の鐘だろうかという春の句(芭蕉前期、最高傑作のひとつ)。寛永寺には時鐘堂のほか、根本中堂前に鐘楼堂があり、2ヶ所で除夜の鐘を撞いていますが、冥加料を払って参加も可能(破魔矢や御札を授与/例年12月1日から受付)。環境省の「残したい日本の音風景100選」にも選定。「時の鐘」と言えば蔵の町・川越の時の鐘が有名ですが、現在も時を告げる関東の鐘では、岩槻城下(埼玉県さいたま市岩槻区)が最古で、享保5年(1720年)の改鋳。天明7年(1787年)に改鋳の上野・寛永寺、明治27年改鋳の川越・時の鐘と続きます」とネットから。「掲示板」。左側に「東叡山寛永寺の『疫病退散』古来より感染症などの未知の病が世に蔓延すると、先人たらは「疫病退散」のお札(おふだ)を家々に貼り、その鎮、静を皆て祈ったと言われています当山にも、江戸の昔から伝わる疫病退散の護符がございます皆様にも、今般のコロナ災禍の早期終息をご一緒にお祈り頂けますようご紹介申し上げます。」右手には「東叡山 山内散策マップ」。次に訪ねたのが「大仏山」下の「八角宝塔」。「地蔵尊」。後方に見えた塔が「大佛パゴタ」。昭和42年、上野観光連盟が願主となり、大成建設の寄進により薬師仏を祀るパゴダ様式(ミャンマー様式の仏塔)の祈願塔(大仏パゴダ)が建立され、さらに昭和47年、寛永寺に安置されていた大仏の顔面部をレリーフとして安置した と。「萬霊供養塔」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.28

コメント(0)

-

上野恩賜公園へ(その4)

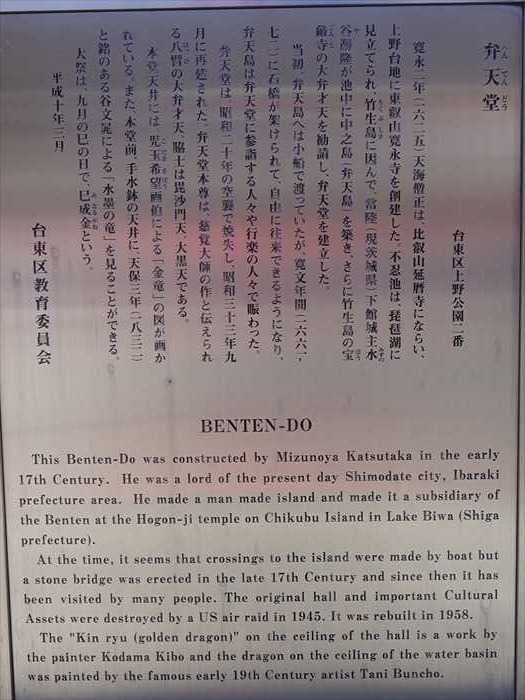

上野「不忍池辯天堂」の散策を続ける。「弁天堂寛永ニ年(一六ニ五)天海僧正は、比叡山延暦寺にならい、上野台地に東叡山寛永寺を創建した。不忍池は、琵琶湖に見立てられ、竹生島(ちくぶしま)に因んで、常陸(現茨城県)下館城主水谷(みずのや)勝隆が池中に中之島(弁天島)を築き、さらに竹生島の宝厳寺(ほうごんじ)の大弁才天を勧請し、弁天堂を建立した。当初、弁天島へは小船で渡っていたが、寛文年間(1661~1672)に石橋が架けられて、自由に往来できるようになり、弁天島は弁天堂に参詣する人々や行楽の人々で賑わった。弁天堂は、昭和20年(1945)の空襲で焼失し、昭和33年(1958)9月に再建された。弁天堂本尊は、慈覚大師の作と伝えられる八臂(はっぴ)の大弁才天、脇士は毘沙門天、大黒天である。本堂天井には、児玉希望(こだまきぼう)画伯による「金竜」の図が画かれている。また、本堂前、手水鉢の天井に、天保3年(1832)と銘のある谷文晃による「水墨の竜」を見ることができる。大祭は、9月の巳の日で、巳成金(みなるがね)という。平成十年三月 台東区教育委員会」今年の絵馬「開運招福」。今年・2023年は「癸(みずのと)卯(うさぎ)」の年。卯年(うさぎ年)は毎年変わる十二支の一つで、十二支の中で4番目。蓮の花の絵馬「心願成就」。「聖天島(不忍池弁天堂)」。「不忍池辯天堂」裏にあったのが「幕末之劔豪櫛淵虚冲軒之碑」。「幕末之劔豪櫛淵虚冲軒之碑」。向かって左側面に「昭和五十三年七月吉日」、右側面に「上州利根郡月夜野町」と刻まれていた。櫛淵虚冲軒(櫛淵彌兵衛宣根)の生没年は、西暦1748年~1819年で71歳の生涯。神道一心流の創始者。「寛政2年(1790年)2月、42歳にして江戸へ進出、下谷の御徒町に稽古場を創設した。15年後、文化3年(1806年)の江戸の大火で道場を小川町広小路に移し、文化12年(1806年)6月まで華々しい活動を行った。全盛期の門人は451名を数え、深川八幡前にも出張稽古場を創設した。寛政4年(1792年)には一橋徳川家に御徒並として召し抱えられた。その後、小十人格御広敷添番まで昇進し、遂に一橋家剣術師範役を勤めるまでの深い関係の礎を築いた。」とウィキペディアより。石碑の文字は解読が困難な状態。上部に大きな文字の二行書きで「虚中軒先生碑」と刻まれていた。その下に多くの漢字が刻まれていたが、風化が進んでいるのか、読み取り不可能であった。しかし裏面は、一部表面が剥がれ落ちている場所を除けば、しっかりと刻まれているため、何とか読むことができた。「建碑幹事門人 山内宗馬安豊 山崎孫四郎紹平 櫛淵幸作盛従 今井吉兵衛昭甫 紀元二千六百年昭和十五年十一月十◯◯ 宣根五代裔 鍹一」「不忍池辯天堂」を裏側(西側)から見る。小さな神社。名前は?「鳥塚」碑。「東京都知事 東龍太郎 書」と刻まれていた。台座の石の正面には右から左の横書き三段で「東京食鳥鶏卵商業協同組合 東京都食鳥肉販売業環境衛生同業組合 社団法人日本食鳥協会東京支部」と朱記されていた。左側の小さな碑には「鳥塚の由来」が記されていた。「鳥塚の由来この鳥塚は東京都内に店舗を有する食鳥肉の販売業者が組織している東京食鳥鶏卵商業協同組合及び東京都食鳥肉販売業環境衛生同業組合の組合員有志が生活の糧であり子孫の繁栄に寄与する諸鳥類霊魂を永久に慰めるため淨財を集め合つて昭和三十七年三月二十四日この聖域に建立したものである建立の儀が起こつたのは昭和三十五年四月五日の両組合の役員総会の時であって満場一致建立することに決定したがその場所については永くこの塚を後代の同業者が守つて行く為にはこの際都内の中心部であり有名地に建立することを一同が希望した.その後談合の結果東叡山寛永時不忍池辧天堂境内に内諾を得たので正式に両組合の役員会総会にこの経過を報告し満場一致で決定七十三人の鳥塚建立実行委員が選ばれその委員会によって実行運動が続けられた結果寄進組合員総数三九五名の淨財の喜捨を得たので昭和三十七年一月より石材彫刻を依頼し同年三月二十四日にこの地に塚を立て前記吉日を選んで盛大なる開眼法要を執行したのであるその下には「昭和三十七年三月二十四日發願人 森田正四郎 武田喜久雄 小林繁三 高島邦三郎 他有志一同 」と。「蓮華の歌碑」不忍池の蓮花を詠んだもの。江戸後期の文政11年(1828年)司馬乃屋嘉明が建立したのだと。「色々に 花はさけども くれ竹の それにもまして 蓬のしら糸」と刻まれているのだ と。「不忍池」の先の地上3 5階地下1階建3 6 1戸のタワーレジデンス「ブリリアタワー上野池之端」も見えた。「包丁」塚。「上豊調理師会」により建立された、料理人の魂・包丁を納める塚であると。この石碑は「高久藹崖筆塚」。江戸時代後期に活躍した画家高久藹崖(たかく あいがい)の筆塚とのこと。寛政8年(1796年) - 天保14年4月8日(1843年5月7日))江戸時代後期の文人画家。下野那須郡杉渡戸(現 栃木県那須塩原市黒磯)に生まれる。諱は徴、字は遠々のちに子遠、通称秋輔。号は靄崖のほかに石窟、如樵、石窠学、梅斎、疎林外史、学梅斎、晩成山房など と。「暦塚」。「暦塚」は、第73代首相中曽根康弘氏による碑文が刻まれており、全国カレンダー出版協同組合連合会等により建立された。台座の上に、日時計が置かれ、その上に地球が取り付けられていた。弁天島の暦上のデータのみならず暦塚の緯度経度上の位置、時刻、各都市の方位角、時差表等の天文学上のデータが示されていた。日時計は、真北を指し、時刻、時差や各都市の方位角を示していた。「不忍池辯天堂」を1周して。境内の白梅の蕾ももようやく膨らんで来ていた。境内参道両脇の「五色吹流し(五色絹)」。五色絹の「五色」は、古代中国に成立した「五行説(ごぎょうせつ)」という学説に由来。 五行説とは木・火・土・金・水の五つの要素により万物が組成され、自然現象や人事現象の全てを解釈し説明するもの。その説にのっとって木・火・土・金・水を色で表現すると、木の色は緑、火の色は赤、土の色は黄、金の色は白、水の色は紫となる。土の色が黄となる理由としては、中国の大地の色が黄色であるからともいわれている とネットから。 「天龍橋」を渡って入口方向に戻る。そして「不忍池弁天門前広場」を歩く。「駅伝の碑」駅伝の歴史ここに始まる池我が国、最初の駅伝は、奠都五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競走」が大正六(一九一七)年四月ニ十七日、ニ十八日、ニ十九日の三日間にわたり開催された。スタートは、京都・三条大橋、ゴールは、ここ東京・上野不忍池の博覧会正面玄関であった。「不忍池辯天堂」・「参道」を振り返る。「かなりや」歌碑。「うたをわすれたかなりやは、ざうげのふねにぎんのかいつきよのうみにうかべれば わすれたうたをおもいだす 西條八十」と、西條八十の代表的な童謡「カナリア」の4番の歌詞が刻まれていた。裏の碑文には「この詩は大正7年秋、不忍池畔にあった上野倶楽部というアパートの一室を仕事部屋にしていた西条八十が朽葉散る上野の山、東照宮のあたりを逍遙しているうちに得られた作品と記されています。」とあった。 そして次に訪ねたのは「博士王仁碑」。「博士王仁碑台東区上野公園一番「古事記」などによると、王仁(わに)博士は古墳時代前半に百済国から渡来し、「論語」・「千字文」を伝えた学者であり、後に帰化したとされる。また、その子孫は文筆をもって朝廷に仕えたといわれる。この「博士王仁碑」ニ基は、王仁博士顕彰会により、昭和十五(一九四〇)年及び昭和十六(一九四一)年に建立された。 平成ニ十五年三月 台東区教育委員会」「博士王仁碑」1940(昭和15年)、王仁博士顕彰会が王仁博士を記念した石碑。左隣の副碑・「流芳萬古」は1941年建立。「王仁博士 青銅刻画碑」。「王仁博士は、4世紀末大韓民国全羅南道霊岩で誕生されたと伝えられている。『古事記』『日本書記』などによると、応神天皇の招請により論語と千字文を携え渡来、皇太子の師匠となられ忠信孝悌を教えられたという。博士は孔子と比肩され、日本の飛鳥文化を花咲かせた学者として崇められている。」そして「博士王仁碑」の東側にあったのが「天海僧正毛髪塔」。「天海僧正毛髪塔(都指定旧跡)台東区上野公園一番天海憎正は、江戸初期の天台宗の高僧で諡号を慈眼大師という。天文五年(一五三六)に奥州会津郡高田郷(福島県)で生まれた。十一歳で出家、十四歳で比叡山に登り実全に師事して天台教観を学び、さらに三井寺や奈良で諸教学を学んだといわれる。のちに江戸崎不動院(茨城県江戸崎町)、川越喜多院(川越市)などに住し、徳川家康の知遇を受けた。元和二年(一六一六)家康が没すると、その神格化にあたり権現号の勅許を計り、合わせて日光廟の基本的構想をたて造営を指導した。その後も将軍秀忠・家光の帰依を受け、江戸城鎮護のため上野忍岡に寺院の建立を進言し、寛永二年(一六二五)に寛永寺を建立した。寛永二十年(一六四三)に子院の本覚院にて一〇八で示寂。遺命により日光山に葬られ、この地(旧本覚院跡)には供養塔が建てられた。後に本覚院伝来の毛髪を納めた塔も建てられ、毛髪塔と呼ばれるようになった。 平成十五年三月 台東区教育委員会」「時忘れじの塔」東京大空襲で両親と兄弟を亡くした故林家三平さん夫人の海老名香葉子さんが建てた塔で、「東京大空襲」の犠牲者を悼む慰霊碑だと。母と子を模した像ですが、空襲で亡くなられた自身の家族がモデルだそうで、戦争の悲惨さが思い起されるのであった。「時忘れじの塔関東大震災(大正十二年)東京大空襲(昭和二十年)東京にも、現在からは想像もできない悲しい歴史があります。今、緑美しい上野の山を行き交う人々に、そのような出来事を思い起こしてもらうとともに、平和な時代へと時をつなげる心の目印として、この時計台を寄贈しました。」次に訪ねたのが「しのぶ川」。「不忍池」から延びる川が「忍川(しのぶがわ)」。大正時代初期には暗渠になったと。「しのぶ川」碑。そして再び「動物園通り」まで下る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・

2023.02.27

コメント(0)

-

上野恩賜公園へ(その3)

「動物園通り」への石段の途中から「不忍池」方向を見る。正面に「不忍池辯天堂」が見えた。その左奥には高層マンション「ブリリアタワー上野池之端」が。そして石段下に「動物園通り」が。「動物園通り」を横切って進む。右手に見えたのが「上野動物園 弁天門」。「不忍池辯天堂」への参道を進む。この日の屋台の出店の数は少なかった。「東叡山寛永寺辯天堂」碑。石造銅製燈籠(右)。石造銅製燈籠(左)。前方に「天龍橋」。「不忍池」(左)の蓮は枯れて。近くからの蓮の開花時の写真をネットから。「不忍池」(右)。「中根半僊(なかねはんせん)碑」。「半僊先生衣幘之藏(はんせんせんせいいさくのくら)」と刻まれていた。「衣幘」とは衣と頭巾の意と。よって故人の生前の衣と頭巾が藏められていることが下部に刻まれているのであろうか?江戸時代後期の漢学者(1798-1849)。寛政10年生まれ。江戸の人。越後(新潟県)高田藩医。漢詩で名をあげる。巻菱湖(まきりょうこ)に書道をまなび,篆刻(てんこく)にもひいでた。嘉永(かえい)2年8月4日死去。52歳。名は容。字(あざな)は公黙。別号に閑徒老人、玄石、訒斎(じんさい)。著作に「詠物百首」「詩韻自在」など。「不忍池」碑。「めがね之碑」。「徳川家康所持の眼鏡」と。「眼鏡がはるかに海を越え我が日本に渡来したのは420余年前のことであります。文化の発達につれてめがねの需要も増大し、文化政治経済に貢献した役割は誠に大なるものがあります。その間業界先覚者の研鑽努力により今日の発展をみるに至ったことを回想する。明治100年を記念してその功績を顕彰し慈眼大師ゆかりの地上野不忍池畔にこの碑を建立し、感謝の念を新たにするものであります。」長谷川利行の歌碑。「人知れず 朽ちも果つべき 身一つの 今がいとほし 涙拭わず」「己が身の 影もとどめず 水すまし 河の流れを 光りてすべる」「利行碑」「長谷川利行放浪の画家・日本のゴッホ一八九一年(明治ニ四) 七月九日京都に生まれる。一九ニ一年(大正十) 上京・博文館にて生田蝶介を知り小説を発表。岩田専太郎、 矢野文夫等を知る。一九ニ三年(大正十ニ) 関東大震災起こる。震災を歌った歌集「火岸」を発行、京都に帰る。一九ニ六年(大正十五) 再び上京、日暮里の寺に住む。第七回帝展に「廃道」入選。 第十三回ニ科展に「田端変電所」初入選。一九ニ七年(昭和ニ) 第十四回ニ科展に「酒売場」「麦酒室」「鉄管のある工場」入選、 樗牛賞を受賞一九ニハ年(昭和三) 里見勝蔵・藤川栄子・靉光・井上長三郎・麻生三郎・吉井忠・ 寺田政明等後の自由美術化協会の画家達を知る。一九三ニ年(昭和七) 浅草今戸に仮住まい。浅草・千住・三河島・荒川放水路界隈を放浪す。 天城俊彦(高崎正男)を知る。一九三六年(昭和十一) 新宿・天城画廊で個展五回開催する。一九三七年(昭和十ニ) 伊豆大島に遊ぶ、天城画廊で個展十回、喫茶店「エルテル」等で 数回開催。ニ科展を去る。一九三九年(昭和十四) 胃潰瘍に苦しむ。千葉県太海、勝浦に写生旅行。一九四十年(昭和十五) 三河島救世軍宿泊所に住む。 五月十七日、三河島駅付近の路止で倒れ、行路病者として東京市立 養育院板橋本院に収容される。 十月十ニ日胃癌で死去、満四十九歳。遺品類(絵も含む)すべて 破却される。一九六九年(昭和四四) 熊谷守一先生・洋画家揮毫の「長谷川利行碑」、有島生馬先生洋画家 揮毫の歌碑が台東区不忍池弁天島に建立さる。 十月十五日羽黒洞主催の除幕式行われる。 正像院利行日描居士 羽里洞主遺作展数回開催「養育院第五病室ニ胃ノ手術デ居リマス。午前中ニ一度ミニ来テ下サイ。詩集一冊下サイ。午後三時頃デモ何時デモヨロシイノデス。(至急来テクレナイト死亡スル、動ケナイノデス)。市電板橋終点ヨリニ丁ホドノ処デス。何カ見学ニナルデシヤウ。氷サトウ、ゴマ塩一ケ忘レズニ持ッテ来テ下サイ。オ願ヒシマス。何カ甘イ菓子一折リ下サイ。死別トシテ。」矢野文夫宛昭和十五年十月十ニ日 満四十九才没」「手水舎」。青竹の樋が施されていた。正面に「不忍池辯天堂」。ここにも「東叡山全景」案内が。「芭蕉翁」碑。正面に大きく「芭蕉翁」の文字があるだけで、裏にも側面にも文字はなし。いつ、だれが、何の目的で、立てたものなのか?「ふぐ供養碑」。供養碑には「岸信介謹書」と。「ふぐ供養碑」の上には大きな河豚(ふぐ)が。トラフグであろうか?「ふく供養碑建立趣旨世俗に「ふぐは食いたし命は惜しし」という文句がありますが昔は相當多くの中毒死者を出したものであります 私共ふぐ料理業者はこの天下の珍味のふぐを安心して都民の皆様に料理して提供したい念願から昭和五年ふぐ料理連盟を結成し古来秘密にされていた料理法も講習會などを開催してふぐの毒素を除去する調理法を組合員に公開 完全調理したふぐは安心であることを世人に認識せしめたのであります大東亜戦争の折り 食糧難のため東京都に於て雑炊食堂開始にあたり當連盟は率先之に加わり各漁場に今迄廢棄していたふぐを中央市場に出荷するよう要請し完全除毒したふぐの雑炊を一般都民の方々に供し食糧難の一端に寄與したのであります 斯くしてふぐの需要は年々増加の一途をたどり中毒者は極限されてきたのであります 昭和二十四年東京都衛生局より當連盟に對しふぐ調理師試験實施について協力方の要請があり連盟は社會公共福祉のため全幅の支持をもってこれが實現を圖り努力を續けた結果今日では東京都のふぐ中毒者は皆無になった次第であります私共はこの天與の玉饌として天分を果たした幾千萬のふぐの霊に満腔の感謝をささげ今後絶對安心してふぐを召し上がられることを祈念し茲に別記會員有志の協力によってふぐ供養碑を建立した所以であります昭和四十年九月 日建之東京ふぐ料理連盟會長 宮崎 登識」「杵屋六翁」碑。江戸時代末期、長唄中興の祖だった杵屋六三郎を賛辞するために作られたもので、石碑手前左の石柱には「六翁の歌碑」が刻まれていた。「初代六翁 歌碑たるまねば どなたもよしや 綱よりも 細き三筋の 糸の世渡り」明治28年建立と。「八橋検校顯彰碑」。八橋検校(1614-1685)は、生田流、山田流などの箏曲の祖と言われている。箏組歌13曲、段物3曲などを制定し、現在の箏曲の基礎を築いた。この顕彰碑は昭和41年(1966)に建立。顕彰碑の下方には石造りの箏も置かれていた。「八橋検校顯彰碑」左右の手前に曲がっている部分には、小さい字で文章が書いてあった。右側には「八橋検校史傅俗箏の開祖八橋検校(やつはしけんぎょう)は慶長十九年奥州磐城平(現福島県平市)に生る(別に九州小倉生の説あれども多くの文献による)盲目にして音楽を志し未だ在世中の摂州堺の石村検校 虎沢検校 山野井検校の伝を受けて 摂津に加賀都(後の柳川検校)と城秀(後の八橋検校)の二人の座頭の三味線名手ありと称された人物であった その加賀都三絃独自の本手を作って独立一流を樹てた そこで先鞭をつけられた城秀は潔く三絃を捨てて一念発起 自らの進路を箏に求めて 従来の雅箏楽箏に着目 それをやさしく俗箏として開発し 一般庶民の音曲として世俗に投ぜんことを念願して 転向邁進する事を決意した即ち当時江戸に在った元善導寺の僧法水を慕うて江戸に下り 筑紫流の筝を学んだ その後更に九州に下り肥前諫早の慶巌寺の玄恕(九州筑紫の善導寺の賢順の門弟)に随身して奥儀を習得したとの説もある その後寛永十三年(八橋二十三歳)京都に上り 寺尾検校札下として職格を得て山住勾当となる 同十六年(二十六歳)昇進して上永検校となり 名を城談と称し後に八橋検校城談と改む若き座頭の三絃名手の一人加賀都は京に上って柳川検校となり 座頭の一人城秀は江戸に下り 後京に上って八橋検校となり 俗箏の開山として一流をひらいた その八橋の流れを酌む者相ついで三百余年 箏の音と八橋の名は永遠に絶えないであろう 八橋検校 慶長十九年生 貞享二年六月十二日歿 享年七十二歳 法号 鏡覚院殿円応順心居士 墓碑は京都市左京区黒谷山内常光院(浄土宗)に在る」と。左側には「頌辞箏は古来雅箏や楽箏で知られていたが 概ね高雅に過ぎて庶民階級の音楽としては縁遠いものであった そこでこの箏を通俗化して民衆の音楽とすることを念願した八橋検校は 盲人の音感性能と全身全霊をそれに傾注して箏曲の民衆化を企図した 即ち俗耳に入り易い箏曲として 筑紫楽の曲を或は増補改訂し或は編曲して俗箏の新調(平調子)に乗せ 別に新作を加えて 箏絃の十三本に因み十三曲を俗箏の本曲として世に出した 歌詞も古雅の格調の高いを選び別に調子を雲井にして当時流行の弄斎節を唄った雲井弄斎と 外に歌詞のない平調子の「しらべもの」六段八段乱輪舌を 箏の調べの真行草の純器楽曲とし 合わせて 十七曲を今に伝承しておる 中でも六段は整然とした形式で 前奏の外格段何れも定規の拍子数で三百年来些かの狂いもなく 現代まで流行をつづけている箏曲の代表曲である そしてそれは八橋検校の魂のこもった音霊そのものの伝統である かくして脈々三百有余年声楽万能の徳川期に 敢然として器楽性に富む箏曲を固守して 盲人独特の官能をもって 箏の真韻を得て 生田山田その他の各流を生み 今も尚わが民族の楽心をあたためているその功 は日月と共に消えないであろう斯くして非凡の卓見による八橋検校の抱負は筑紫箏に育ち俗箏として根を下ろし 三曲としての花を開き 邦楽に結実して今や国際的にまで進出している その筝曲の根幹は 実にわが八橋検校の偉大なる功業に成るものである 昭和四十年は八橋検校生誕三百五十年祭に相当するので 日本三曲協会はその功績を讃して記念演奏会を催し それを機会に輝かしい検校の偉功を表彰して永遠に伝え 更に三百幾十年前の八橋検校の音霊と相通ずるものを 六段に求めて 八橋精神こその風格芸魂を敬仰することにした 敢えて顕彰碑を建立する所以であろう 昭和四十一年八月二十一日建之」。更に手前には「六段塚」と刻まれた石も。かの有名な「六段の調」👈リンク を作曲したとも言われており、また京都のお菓子「八つ橋」の名前の元となったとも伝えられている。 「地蔵尊」。「扇塚」碑。石碑の形は、扇には見えませんが、日本舞踊の名手と言われた初代花柳家の花柳寿美の舞扇を納めた塚と伝えられている。扇塚の碑面には、作家佐藤春夫氏の詩文が刻されていた。尾上菊五郎、花柳寿輔、花柳章太郎氏らの手によって建てられたとのこと。碑面には、佐藤春夫の名が刻まれた「あゝ 佳き人のおも影を、志のばざらめや、不忍の、池のばほとりに香を焚き、かたみの阿ふぎ、納めつゝ 佐藤春夫」と。そして「スッポン感謝之碑 蘇叟九十二」と。徳富蘇峰氏92歳の時の揮毫。裏には、スッポンへの感謝が書かれている と。こちらは「いと塚」。「いと塚」は、三味線の糸の供養塚。その隣に「五輪塔」。「東京自動車三十年会記念碑」景色が映り込んでしまったが。「親友の碑」。 上田碩三(電通社長))とマイルス・ボーンUPI副社長が東京湾の突風で亡くなったことを悼み建てられた記念碑である と。そして「不忍池辯天堂」を左側横から。「不忍池」の西側を見る。ほころび初めた梅を・・・・。「不忍池辯天堂」前から。東京都台東区上野公園2−1。「東叡山 寛永寺 不忍池辯天堂■辯天堂の縁起このお堂は、江戸初期の寛永年間に、東叡山寛永寺(天台宗)の開山、慈眼大師天海大僧正によって建立されました。天海大僧正は、「見立て」という思想によって上野の山を設計していきました。これは、寛永寺というお寺を新しく建立するにあたり、さまざまなお堂を京都周辺にある神社仏閣に見立てたことを意味します。不忍池は、辯天さまの持つ琵琶の形に似ている滋賀県の琵琶湖に見立てられ、また元々あった聖天(しょうてん)さまが祀られた小さな島は竹生島に見立てられ、さらに水谷伊勢守(みずのやいせのかみ)勝隆(かつたか)公と相談して、島を大きく造成することで竹生島の「宝厳寺/ほうごんじ」を見立て、このお堂を建立したのです。太平洋戦争の空襲で一帯は焼けてしまいましたが昭和33(1958)年に復興し、また昭和41(1966)年には芸術院会員であった児玉希望(こだまきぼう)画伯による龍の天井絵が、また門下による季節の花の絵が奉納されました。■辯才天の縁日「巳の日」辯天堂にお祀りされるご本尊さまは秘仏「辯才天」です。学問や音楽と芸能の守り神として広く信仰され、また「辯才天」とも書くことから、金運上昇といったご利益があります。なおこのお堂の辯才天は、8本の腕それぞれに悪や災難を遠ざける徳の象徴である仏具を持つ「八臂辯才天/はっぴべんざいてん」さまです。辯才天は、もともとインドのサラスヴァティー河の神格化から生まれたインド伝来の女神です。そのため河川が曲折して土地を「蛇行」することから、水と蛇と深い関わりがあると古来より考えられました。そのためこのお堂では毎月の「巳の日」を縁日としています。またこのお堂のご本尊さまは、顔が翁で体が蛇というお姿の「宇賀神」を頭上にいただいています辯才天と宇賀神はいずれも水と深く関わり、水は豊かな産物の元であることから、どちらも五穀豊穣につながる福神として古来より信仰されてきました。毎年9月に行われる「巳成金(みなるかね大祭」では、年に一度の秘仏ご本尊の関係と、小判のお守りや福財布をお授けしています。■七福神のはなし不忍池の辯天さまは江戸最古の七福神とされる「谷中七福神」のひとつです。七福神への信仰は江戸時代に大変に盛んになりましたが、これを広めたのが天海大僧正であったと言われています。当時は七福神が宝船に乗った絵を正月に買い求め、枕の下に敷いて「よい初夢」を期待するという風習が広く行われていました。現在も谷中七福神めぐりの期間は多くの参詣者を集めています。 寛永寺 教化部」 本堂内部。折り畳まれた巨大な提灯には「辯才天尊」と書かれているようだ。堂内にあった「龍の天井絵。」「御朱印授與所」。「辯天堂御真言辯才天 オン ソラソバテイエイ ソワカ大黒天 オン マカキュラヤ ソワカ毘沙門天 オン ベイシラマナヤ ソワカ宇迦神社 オン ウガヤジャヤ ギャラベイ ソワカ一字金輪 ボロン」御朱印。八角形の屋根の「如意宝珠」を見る。「宇賀神」弁天堂再建60年大黒堂再建50年を記念して2018年に造立され、開眼法要が行われた。こちらの「宇賀神」は、おじいさんの頭をして、身体は蛇のとぐろを巻く、人頭蛇体のお姿。ご本尊・弁財天さまの頭の上に乗っているが、その「宇賀神」さまだけの尊像が造立されているのだ と。「辯天堂」本堂前には、弁財天のシンボルである青銅製の「琵琶」が。「五番組」と書かれた石塔?が本堂石段の途中の両脇に。江戸町火消「五番組」が奉納したものであろうか?「不忍池辯天堂」前から参道を振り返る。弁天堂の右側に「大黒天堂(護摩堂)」があった。「東叡山 寛永寺 不忍池 辨天堂 大黒堂■大黒天とはこのお堂は、豊臣秀吉公が大切に護持したと伝わる大黒天が祀られる、東叡山寛永寺(天台宗)の伽藍の一つです。大黒天はもともとインド古来の「マハーカーラ」という戦争の神、時間を支配する恐ろしい神と考えられてきました。やがて日本に仏教が伝わり、民間信仰の対象となってからは、日本古来の福神の大国主命と同体である(大黒と大国は同音であるため)という考 えが生まれて武神から福へと変化し、広く親しまれるようになりました。打ち出の小槌や米俵に乗って福袋を担ぐお姿で知られる大黒天のご利益は、開運招福や家門繁栄、富貴をもたらすなどであり、また寺院の食料の守護神として祀られるようになりました。この大黒堂は太平洋戦争で焼失しましたが、ご本尊の大黒天は安泰で、昭和43年に旧位置に再建されました。■大黒さまの縁日「甲子(きのえね)」大黒天の縁日である「甲子の日」は、毎日に千支を当てはめると最初に当る日です。そのため物事をはじめるのに縁起を担ぐ習慣が昔からあり、大切にされてきました。また大黒天が食料の守護神とされたことから、鎌倉時代にはその使いが鼠(ねずみ)と考えられるようになりました。子(ね)を鼠と結びつかせ、鼠を大黒天の使者みなして甲子の日に大黒天祭(甲子祭)が行われ、甲子侍(かっしまち)と言って子の刻(23時頃)過ぎまで起きて大豆、黒豆、二股大根などをお供えし大黒天を祀るという習慣に通じました。■辯天さまと大黒さま辯才天を祀る辯天堂の境内になぜ大黒天が祀られているのでしょうか。これは、大黒天と毘沙門天と辯才天が合体した「三面大黒」にその淵源を探ることが出来ます。大黒天は「食料や富を授ける」、毘沙門天は「武力や勇気を授ける」、辯才天は「美や才能を授ける」福神とされ、六本の手には衆生を救済し福徳を授けるとされる様々な道具を持っており、合体することでよりご利益が増えると考えらえました。この三面大黒を最初に信仰されたのが日本天台宗の宗祖である伝教大師最澄さまであり、また豊臣秀吉公も出世を願って三面大黒を信仰したことで「豊太閤」となったと伝えられています。江戸最古の七福神とされる「谷中七福神」の大黒天は、寛永寺の旧釈迦堂である護国院に祀られています。 ☆江戸最古の七福神とされる「谷中七福神」の大黒天は、寛永寺の旧釈迦堂である護国院に祀られています。 寛永寺 教化部」 「豊太閤護持大黒天堂」と。「大黒堂」を正面から。右手にあったのが「魚塚」。「魚塚」。「建立趣旨四海を海に囲まれた我が国では、古来から魚介類が海の幸として、また國民の蛋白補給源として、食生活の上に重要な役割を果たしている。因に東京都における魚市場の歴史は徳川家康が幕府を開いた慶長八年に始まり、いわゆる魚河岸と稱され、當時魚屋の心意気氣を表徴した一心太助の人情噺は魚河岸の発展とともに江戸の華としてその活躍が人々に云い傳えられた。私共水産小売業者は、水揚げされる水産資源に感謝し慎んで魚の霊を悼み、組合創立五十周年を機に供養のためこの塚を建立して慰靈の念を新たにする。昭和五十一年九月吉日建之」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.26

コメント(0)

-

上野恩賜公園へ(その2)

そして次に訪ねたのが「彰義隊戦死者碑」。江戸時代には東叡山寛永寺の境内地だった上野恩賜公園、西郷隆盛像近くにあるのがこの「彰義隊戦死者碑」。慶応4年5月15日(1868年7月4日)の彰義隊と新政府軍が戦った上野戦争で戦死した彰義隊士を荼毘に付したのが、西郷像のあるここ山王台。高さ6.7mの墓石には旧幕臣・山岡鉄舟(やまおかてっしゅう)の筆によって「彰義隊」の文字はなく「戦死之墓」とのみ書かれた墓石は、官に憚る賊軍の墓であることを物語っていたのであった。そして入口への扉には彰義隊の紋・「義」が。「彰義隊の墓(台東区有形文化財)台東区上野公園一番江戸幕府十五代将軍徳川慶喜は大政泰還の後、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸へ戻った。東征軍(官軍)や公家の間では、徳川家の処分が議論されたが、慶喜の一橋家時代の側近達は慶喜の助命を求め、慶応四年(一八六八)ニ月に同盟を結成、のちに彰義隊と称し、慶喜の水戸退隠後も徳川家霊廟の警護などを目的として上野山(東叡山寛永寺)にたてこもった。慶応四年五月十五日朝、大村益次郎指揮の東征軍は上野を総攻撃、彰義隊は同夕刻敗走した。いわゆる上野戦争である。彰義隊士の遣体は上野山内に放置されたが、南千住円通寺の住職仏磨らによって当地で荼毘に付された。正面の小墓石は、明治ニ年(一八六九)寛永寺子院の寒松院と護国院の住職が密かに付近の地中に埋納したものだが、後に掘り出された。大墓石は、明治十四年(一八八一)十ニ月に元彰義隊小川興郷(椙太)らによって造立。彰義隊は明治政府にとって賊軍であるため、政府をはばかって彰義隊の文字はないが、旧幕臣山岡鉄舟の筆になる「戦死之墓」の字を大きく刻む。平成二年に台東区有形文化財として区民文化財台帳に登載された。 平成八年三月 台東区教育委員会」「彰義隊の墓十五代将軍徳川慶喜の一橋藩時代の側近家来であった小川興郷らは、慶応四年(一八六八年)、大政奉還 をして上野寛永寺に蟄居した慶喜の助命懇願のために同士をつのった。そこには徳川政権を支持する各藩士をはじめ、新政府への不満武士、変革期に世に出ようとする人々が集まり、「彰義隊 」と名乗り、やがて上野の山を拠点として新政府軍と対峙した。旧暦五月十五日の上野戦争 は、武力に勝る新政府軍が半日で彰義隊を壊滅させた。生き残った小川ら隊士は、明治七年(一八七四年)にようやく新政府の許可を得て、激戦地であり隊士の遺体の火葬場となった当地に彰義隊戦士の墓を建立した。なお、遺骨の一部は南千住円通寺内に合葬されている。以後、百二十年余りに渡り、小川一族によって墓所が守られてきた。現在、歴史的記念碑としてその管理は東京都に移されている。」「彰義隊奮戦之図小川興郷が画家に指示して描かせたもので、他に存在する錦絵と違って、史実に忠実な絵と伝えられている。」「彰義隊の墓」に向かい合うように立つ「彰義」碑。「彰義」と。「彰義」とは「義を明らかにすること・義をあらわすこと」。「彰義隊墓標の来由」と。「彰義隊墓標ノ来由夫レ皇国時運ノ沿革ヲ観ルニ、昔、天網紐ヲ解キ、相家権ヲ執リ、保平ノ乱、政権部門ニ遷リテヨリ、徳川公ノ治世実ニ二百有余年、四民此沢ニ浴セザルモノナシ。然リ而シテ時運循環終ニ嘉永六年中、北亜米利加合衆国ノ使節、相州浦賀ニ渡来スルヤ以降、世間紛擾、尊王攘夷ノ士四方ニ起コリ、殺気天ヲ覆ヒ、腥風地ヲ捲キ、人心恟々其堵ニ安ンゼズ。茲ニ於テ徳川将軍宇内ノ形成ヲ洞察セラレ、方今、外国交際日々頻繁ニ及ブニ就イテハ政権一途ニ出デザレバ皇国ノ綱紀相立チ難シト従来ノ旧習ヲ改メ、東照公爾来兵馬ノ大権ヲ一朝ニ廃棄シ乃チ政権ヲ朝廷ニ帰サセラレ広ク天下ノ衆議ヲ尽シ聖断ヲ仰ギ、上下同心協力共ニ国家ヲ富岳ノ安キニ置キ宸襟ヲ安ンジ奉ル可シトノ宏遠ノ深慮ヨリ断然此議ヲ奉聞セラレタルニ朝廷聞召サレ外夷一条ハ衆議ヲ尽シ其外諸侯ノ進退ハ両役取扱イ自余ノ義ハ召ノ諸侯上京迄ノ処、支配地市中取締等先ズ是迄ノ通リト仰セ出サレタリ。然リ而シテ慶応四年正月三日、徳川将軍召ニ依リ上京ノ先途、豈図ラン突然鳥羽伏見ノ変起リ、尋デ東征ノ師下ルト聞クヤ実ニ憂憤戦ヲ主トナス者アリ、和ヲ主トナス者アリ、両議紛々鼎座密議ヲ凝ラシ、偏ニ君家ノ寃雪ガズンバ止マズ、所謂辱カシメラレバ臣死スルノ時ナリト寝食ヲ忘レ日夜焦慮実ニ慨然ニ堪エザルニ我君固ヨリ時世ヲ深ク鑑ミラレ、万民ノ為ニ畏レ多クモ過失ヲ一身ニ受ケセラレ、只管恭順ヲ旨トセラレ、一般ニ令シテ曰ク、東征ノ師来ルモ必ズ謹ンデ此レヲ迎フベシ、若シ然ラズシテ抗スルモノアラバ尚我身ニ刃ヲサスモノナリト説キ万石以上ノ者ノ役ハ悉ク免ジ其以下ト雖モ近畿関西ニ知行アルモノハ聊カ懸念ナク速ヤカニ上京シ帰順ノ大義ヲ尽スベシト布告シ、又或イハ暇ヲ請ウモノハ不本意ナガラ其意ニ任ズベシト厚ク示サレタリ。而シテ大城ヲ出デラレ東台ニ屏居セラルルニ至ル。嗚呼臣子ノ分トシテ之ヲ如何ニセンヤ。然レドモ君命ノ重キ復之ヲ如何トモ為ス能ハザルヲ以テ該命ヲ遵奉シ斯ニ同志ノ士相謀リ即チ彰義隊名ノ認可ヲ得テ浅草東本願寺ヘ会合シ死ヲ盟ヒ飽クマデ君家朝敵ノ汚名ヲ雪ガンモノト哀訴ノ議起ル。然ルニ我君猶水戸表ヘ退カルル趣ニ付、随従ノ議ヲ請願シタルニ容レラレズ而シテ千住駅本陣ニ於イテ懇篤ノ命ヲ蒙リ、以テ輪王寺宮殿下ヲ始メ奉リ、上野山内一般ノ護衛ヲ謹而奉仕セヨトノ儀ニ付、命ヲ奉ジ更ニ東台ニ移リ屯集シタルモノトナリ。而シテ夜、大総督府ヨリ輪王寺宮殿下ヲ始メ徳川家累代ノ宗廟、勅額、宝器等守衛ノ段、マコトニ精忠ニ思召サレ、ナオ勉励イタスベシトノ感状ヲ賜ハリタリ。是ヨリ先、各藩士中ニ我々ト同感ノ士漸次集リ来リテ我付属隊トナルモノ多ク。随テソノ勢ヒ益々熾ナルニ因リ、図ラザリキ遂ニ嫌疑ヲ蒙リ、畏レ多クモ天然ニ触レタル趣ヲ以テ追討ノ不幸ニ逢ヘリ。実ニ慶応四年五月十五日昧爽、突然官軍ノ攻撃ヲ蒙レリ。蓋シ大小ノ侯伯、都テ二十八藩、其ノ勢凡ソ二万八戦人ナリト。夫レ素ヨリ衆寡当ルベカラザルハ論ヲ俟タザルノミナラズ、業己ニ事斯ニ究リ剰ヘ自然君命ニ悖リ、国賊ノ叛命ヲ蒙リタリシヲ今ヤ如何セン。然リト雖モ素心確固トシテ動カラザル所以ノモノハ蓋シ他ナシ。元来君命ニ乖キ叨リニ錦旗ニ抗スルモノニアラザルハ勿論ナレドモ己ニ此期ニ臨ミ、豈順逆正邪ヲ議論スルノ暇アランヤ。夫レ然リ乃チ武門ノ本意、忠ト義ト以テ一死アルノミ。親王ヲ補翼シ禦戦ス。而シテ親王、当山ヲ避ケ、会津若松城ヘ成ラセラルルニ付、各〇従ス。此時砲弾ノ下ニ斃ルルモノ是レ皆善ク武門武士ノ道ヲ尽シタルモノナリト謂可シ。故ニ官又特別ヲ以テ其遺骸ヲ悉ク此ノ所ニ埋メラレタリ。爾来王政維新ノ洪業全ク成リ、益々開明ノ域ニ進ムニ際リ、爰ニ墓碑建設ノ聴許ヲ得ルニ至ル。茲ニ於イテ一朝王師ニ抗シタルモノナリトハ雖モ、然レドモ時ニ洵ニ止ムヲ得ズ、骨ヲ柳営墳墓ノ地ニ留メタルモノナリ。豈敢テ其弧忠ヲ憐ミ、其義列ヲ称セザルモノアランヤ。夫レ誠ニ然リトス。然ルガ故ニ旧薩洲候ヲ始メ其他ノ諸君ヨリ墓碑建設費ノ内トシテ多少寄付セラレタルモ工事発起者ノ為ニハ大事業ナリシニ該工事央ニシテ種々ノ障碍起リ頗ル困難ナリシヲ当時小石川白山前日蓮宗大乗寺住職目今大本山池上本門寺貫主権大僧正鶏渓日舜上人ノ大慈善ヲ以テ大イニ是ヲ補助セラレタルニヨリ此碑全ク成ル。爾来年年歳歳ニ参拝者多キヲ加フルニ至ル。便チ一視同仁、天恩ノ厚キ、諸君ノ賛助ニ由ルト雖モ慈愛深キニアラザルヨリハ安ンゾ能ク此ニ至ランヤ依ッテ恭シク地価ノ忠魂ヲ聊カ慰センガ為ニ併セテ参拝諸君ノ参考ニ併セント欲シ謹而是ヲ識ス。明治十五年五月建、旧彰義隊分隊天王寺詰組頭小川漳椙太事、当墓碑発起担当者静岡県士族小川興郷謹白」碑文の上部のみをズームして。次に訪ねたのが「清水観音堂」境内の「秋色桜(しゅうしょくさくら)」。根本の部分。「秋色桜」の開花時の姿をネットから。上野は、江戸のはじめから桜の名所として知られていた。数多くの桜樹の中には、固有の名を付せられた樹も何本かあり、その代表的なものが、この「秋色桜」である。ヤエベニシダレザクラ(八重紅枝垂れ桜)という種類であると。現在の桜は樹齢40年程度の若木で、1978年に植え接がれたもので9代目位であると言われていると。「秋色桜」の近くには歌碑があった。「井戸ばたの 桜あぶなし 酒の酔」。「秋色桜台東区上野公園一番上野は、江戸のはじめから桜の名所として知られていた。数多くの桜樹の中には、固有の名を付せられた樹も何本かあり、その代表的なものが、この「秋色桜」である。井戸ばたの 桜あぶなし 酒の酔この句は元禄の頃、日本橋小網町の菜子屋の娘お秋が、花見客で賑わう井戸端の様子を詠んだものである。桜の枝に結ばれたこの句は、輪王寺宮に賞せられ、一躍江戸中の大評判となった。お秋は当時十三歳だったと伝えられている。俳号を菊后亭秋色と号した。以来この桜は、「秋色桜」と呼ばれている。ただし、当時の井戸は摺鉢山の所ともいい正確な位置については定かでない。お秋は、九歳で宝井其角の門に入り、其角没後はその点印を預かる程の才媛であった。享保十年(一七二五)没と伝えられる。碑は、昭和十五年十月、聴鴬荘主人により建てられた。現在の桜は、昭和五十三年に植え接いだもので、およそ九代目にあたると想像される。平成八年七月 台東区教育委員会」「秋色桜」の近くの石灯籠。「東叡山全景」「東叡山全景」では、上野公園までが領域となっている。天台宗別格大本山、徳川将軍家菩提「東叡山寛永寺」、天台宗関東総本山の寺院、開基は徳川家光、開山は天海、本尊は薬師如来である。 徳川将軍家の祈祷所・菩提寺であり、徳川将軍15人のうち6人(家綱、綱吉、吉宗、家治、家斉、家定)が眠っている。また、本堂裏手にある書院には、徳川慶喜が水戸退去の前に2か月ほど蟄居(ちっきょ)していた部屋(葵の間、あるいは蟄居の間)が保存されている。寛永寺墓地には、常憲院霊廟勅額門(重要文化財)がある。(非公開)「東叡山 寛永寺 清水観音堂■清水観音堂の縁起清水観音堂は、寛永八(一六三一)年に慈眼大師(じげんだいし)天海(てんかい)大僧正により天台宗東叡山寛永寺の参堂として建立されました。初めは摺鉢(すりばち)山に建てられ、その後、元禄初期に現在地に移築されました。上野の山に現存する、建年時が明確な最古の建造物です。天海大憎正は寛永ニ(一六ニ五)年に、ニ代将軍徳川秀忠公から寄進された上野の山に、平安京と比叡山の関係にならって「東叡山寛永寺」を開きました。これは、比叡山が京都御所の鬼門(艮東北)を守るという思想をそのまま江戸に導入することを意味し、江戸城の鬼門の守りを意図したのてす。そして比叡山や京都の有名寺院になぞらえた堂舎を次々と境内に建立していく中で、清水観音堂は京都の清水寺(きよみずてら)を見立て、同じく舞台作りで建てられています。平成ニ年から文化財保存修理が行われ、平成八年に竣工、元禄移築時の面影を再現するに至る、国指定重要丈化財です。■ご本尊「千手観世音菩薩」の伝説京都清水寺からご遷座された秘仏御本尊・千手観世音菩薩は、平安時代の比叡山の高僧・恵信僧都の作と伝えられています。合掌したお手・禅定印を結ぶお手の他に小さなお手が仏教で考えるあらゆる世界の生きとし生けるもののすべてに、慈悲の手をさしのべるお姿を表しています。また、『平家物語』に述べられる、主馬判官(しゅめのほうがん)平盛久(たいらのもりひさ)にまつわる伝説があります。盛久は常日頃より清水寺へ参拝を続けていましたが、源平の合戦で敗れ、鎌倉で斬首されそうになります。その際に刀が折れて盛久の命が助かり、また北条政子の夢に清水寺の高僧が現われて盛久の赦免を願ったので、驚いた源頼朝は盛久を助命しました。後に盛久が清水寺に参拝すると、盛久が斬首されそうになった際に観音像が倒れたという話を聞きます。こうして観音像に護られたことに気づいた盛久は感涙にむせんだ、という物語です。この奇跡が午の年・午の日・午の刻に起きたことに因み、ご開帳は年に一日、二月の「初午(はつうま)法楽」の日に行う縁起となっているのです。」■脇尊の子育て観音様お堂の右に祀られる脇尊の仏さまは「子育て観音」で、子授け・安産・子育ての観音さまとして多くの信仰を集めています。観音さまのご利益により子を授かった人々から、子供の健やかな成長を願って多くの身代わり人形が奉納されており、これら人形の供養が、かわいがっていた人形に感謝する人形供養となって長年続けられています。人形供養は毎年九月二十五日十四時から行われます。 寛永寺教化部」「人形供養碑」。「人形 それは人の心を明るく楽しく豊かにし子どもを優しく美しく健やかにする」と。「人形供養碑清水観音堂に安置されている子育観音は子宝に恵まれない人々が信仰すると願いが叶うと言い伝えられています。そして子供が授かると丈夫に育つようにと人形を奉納します。その奉納された人形と家庭で飾ってよごれたり、子供と遊んでこわれたりした人形を秋の彼岸の終わりにここに集めて読経のうえ荼毘に付します。それらの人形を回向し供養するためにこの碑が建てられたのです。 清水観音堂」そして「手水舎」。龍の水吐口と水盤。子育観音の絵馬。「恋愛成就」と書かれた「秋色桜」の絵馬。合格祈願の絵馬には「桜咲く」の「秋色桜」の花弁の形が。2012年12月、150年ぶりに復活した「月の松」を舞台から。独特の枝ぶりが特徴の「月の松」。江戸時代から庶民に親しまれており、江戸の名所を描いた歌川広重の連作浮世絵シリーズ「名所江戸百景」には「上野山内月のまつ」「上野清水堂不忍ノ池」の2枚に描かれている。しかし、明治初期の台風で消失したままとなっていた。この復活について同寺では、「江戸の風景を取り戻し、新たな観光名所として上野公園を盛り上げたかった」と。「歌川広重 名所江戸百景 上野山内月のまつ」がこれ。「歌川広重 名所江戸百景 上野清水堂不忍ノ池」がこれ。現在のものがこれ。「松の月」の中心部近くに、この後訪ねた「不忍池辯天堂」の姿が見えた。歌川国貞「中古倭風俗旧幕大藩の姫君上野清水御花見之図」(寛永寺長臈浦井正明氏蔵)清水堂の舞台から不忍池の弁天島そして山桜を楽しむ女性たちの姿が。扁額には「施無畏(せむい)」と、その手前に鰐口。「施無畏」とは仏・菩薩 (ぼさつ) が衆生 (しゅじょう) の恐れの心を取り去って救うこと。内陣。舞台からズームして。扁額は御本尊の「千手観世音」。本堂への連絡回廊。雪吊り。舞台隅から「本堂」を振り返る。舞台から手水舎を。「人形供養」案内。「重要文化財 寛永寺 清水観音堂 江戸時代寛永8年建立」。石段を下る。「清水坂この石段坂を「清水坂」という。坂の上には、東叡山寛永寺清水観音堂があり、坂の名はその堂の名称にちなむ。清水観音堂は寛永八年(1631)に京都の清水寺を模し摺鉢山の上に創建され,元禄七年(一六九四)に現在地へ移転した。国の重要文化財に指定されている。 平成十二年八月 台東区教育委員会」ここにも「大江戸 上野清水堂 不忍池」が。渓斎英泉作・『東都花暦 上野清水之桜』。東都花暦十景と銘打った錦絵。清水観音堂の山桜(当時はまだソメイヨシノがなかった)と。「清水坂」を下って、懸造りの「清水観音堂 本堂」、「月の松」を見上げた。「月の松」にズームして。更に不忍池に向かって進むと道路脇には「浮世絵行燈」が設置されていた。。春を待つ桜の古木の根元にちょこんと可愛らしい行燈。両脇ではなく、片方だけに設置されていたのであった。江戸から明治にかけての華やかな上野が描かれた浮世絵を絵柄にした「浮世絵行燈」120基がここ上野恩賜公園に並ぶ「うえの華灯路」。この催しは、上野に新しい賑わいを創り出し、観光客などの回遊性をさらに高めようと、区観光課が企画してスタートしたもの。設置場所は、大噴水広場北側から清水観音堂階段下にかけての園路で、約300メートルの「華灯路」。行燈は底面が23センチ四方、天井面が19センチ四方、高さ30センチの台形。枠の鉄フレームに浮世絵シールが添付されたアクリル板を3面(背面は保護用のスチール板)にはめ込んでいる。夜間は行燈内部の20ワット電球が点灯し浮世絵を照らし出すのだと。こちらは「東京上野不忍競馬之図」。設置されている浮世絵行燈は歌川広重の「名所江戸百景」をモチーフにした120種類と、上野の「花見の様子」「不忍池」「東照宮」などの浮世絵をモチーフにした10種類の合計130種類と。「名所江戸百景」をモチーフにした120基が置かれた行燈の絵柄(浮世絵)は以下の10種類であると。上野清水堂不忍ノ池上野山下上野黒門前花見連上野山王山上野東照宮東京名所上野停車場之真景上野公園奠都三十年祭祝賀会上野公園美盛桜之景東都上野花見東京上野不忍競馬之図「猿わか町よるの景」「湯しま天神坂上眺望」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.25

コメント(0)

-

上野恩賜公園へ(その1)

この日は2月9日(木)、上野の「国立科学博物館」で開催されている特別展「毒」を訪ねるために小田急線を利用して新宿駅へ。そしてJR山手線に乗り換える。そして上野駅に到着し、不忍口に向かって進む。特別展「毒」は15:00入場にてネットで事前予約していたが、久しぶりに「都立 上野恩賜公園(通称は上野公園)」の散策を計画し、自宅を早めに出たのであった。線路下を南に向かって歩く。右手に「中央通り」を見る。正面に見えたのが「UENO3153(西郷さん)ビル」。「UENO3153(西郷さん)ビル」は上野公園の西郷さんの銅像前を屋上とする商業施設で、JR上野駅と京成上野駅に挟まれた上野の要所に位置。楽しい飲食や便利な買い物の場として、地域の発展に貢献する古くて新しい東京下町、「UENO3153(西郷さん)ビル」である と。JR上野駅方向を振り返る。そして正面に「京成上野駅」が。その横に「上野恩賜公園」への大きな石段を上って行った。右手にあったのが「黒門」のモニュメント。「黒門(くろもん)この壁泉は、かってこの地にあった「黒門」の姿を表現しています。「黒門」は、寛永寺の総門です。かつては現在の上野公園のほぼ全域が寛永寺の境内でした。公園入口付近には「御橋」または「三橋」と呼ばれる橋かあって寺の正面入口となっておりその先に「黒門」がありました。幕末の上野戦争で、最も激しい戦闘が行われたのは、黒門付近です。戦いは主として銃撃戦でした。そのため、黒門にも多くの銃弾が当たり、門にはその痕が無数に残りました。焼け残った黒門は明治40年(1907年)、東京都荒川区の円通寺に移築されました。円通寺には彰義隊の墓所があり、黒門とともに幕末の歴史を今に伝えています。」円通寺に移築した黒門をネットから。「東京名所四十八景」「上野黒門前花見連」都立中央図書館特別文庫室所蔵絵の前方に黒門の姿が解るのであった。「上野ミュージアムマップ」① 下町風俗資料館② 上野の森美術館③ 国立西洋美術館④ 国立科学博物館⑤ 東京国立博物館⑥ 東京都美術館⑦ 東京芸術大学美術館 他があると。「上野恩賜公園案内図」。案内図に近づいて。「蜀山人(しょくさんじん)の碑」。「蜀山人の碑台東区上野公園四番一めんの花は碁盤の 上野山 黒門前にかかるしら雲 蜀山人碑面には、大書してこの歌を刻む。ついで、蜀山人についての説明、碑建設のいきさつを、細字で刻んでいる。歌の文字は蜀山人の自筆であるという。蜀山人は姓を大田、名を覃、通称を直次郎といった。蜀山人はその号である。南畝(なんぼ)・四方赤良(よものあから)など、別号多く、一般には大田南畝と呼ぶ。幕臣であったが、狂文・狂歌を良くし、漢学・国学を学んで博識であった。江戸文人の典型といわれ、狂歌の分野では唐衣橘洲(からごろもきっしゅう)・朱楽管江(あけらかんこう)とともに、三大家と評された。文政六年(一八二三)没。江戸時代、上野は桜の名所であった。昭和十三年、寛永寺総門の黒門跡に、その桜と黒門を詠み込む蜀山人の歌一首を刻み、碑が建てられた。郷上色豊かな建碑といっていい。平成四年十一月台東区教育委員会」多くの手形が並んでいた。ネットで調べて見ると、国民栄誉賞の人の手形であると。王貞治。「王 貞治(プロ野球)ホームランの世界記録を達成、多くの人に夢を与え、又球界発展に貢献した。」古賀政男。「故・古賀政男(作曲家)昭和の歌謡曲を通して大衆に日本の心を語り続けた。」長谷川一夫。「故・長谷川一夫(俳優)戦前・戦後を通じてその演技は、多くの国民を魅了し、感激を与えた。」日本文化スポーツ栄誉賞広場と呼ばれていると。石柱は全部で15。設置は上野観光連盟だが、財政的にひっ迫。以降の12名の受賞石柱設置は宙に浮いているのだと。「国民栄誉賞 受賞者一覧」👈リンク上野公園前の交差点方向に歩くとあったのが「上野恩賜公園」碑。「日本の都市公園100選 東京都立上野恩賜公園」碑右手にあったのが「警視庁上野警察署 公園前交番」。そして前方にあった噴水。横から。噴水が、蛙の口から出ていた。この時は、円形の中心ではなく、手前に噴出されていた。「カエルの噴水」と。平成12年(2000年)3月完成。作者不明 と。そして「黒門」跡を左に見て更に石段を上って行った。「旧町名由来案内下町まちしるべ旧上野恩賜公園江戸時代の初期、この地は津軽、藤堂、堀家の屋敷であったが徳川三代将軍家光は天海僧正に命じて寛永寺を建てさせた。寛永ニ年(一六ニ五年)のことである。その後大きな変化もなく幕末を迎えるが慶応四年(一八六八年)の彰義隊と官軍の戦争により寛永寺が焼失、一面焼け野原と化した。荒れ果てた姿のままであったが明治六年一月の太政官布告により公園に指定されたことから公園地となった。恩賜公園のいわれは、大正十三年に帝室御料地だったものを東京市へ下賜されたことにちなんでいる。その後規模・景観はもとより施設など我が国有数の都市型公園として整備された。面積六十ニ万平方メートル余り。上野公園生みの親がオランダ人医師のボードワン博士。病院建設予定地であった上野の山を見て、その景観のよさから公園にすべきであることを政府に進言して実現したものである。」そして「西郷隆盛像」。「上野の西郷さん」は、身長370.1cm、胸囲256.7cm、足55.1cmという、大変大きくて立派な像。明治23(1890)年に銅像建立の話が起こり、明治26(1893)年から銅像を建てるための募金運動が始まり、その寄付金によって銅像が制作され、明治31(1898)年12月18日に除幕式が行なわれた とのこと。明治維新の指導者である西郷隆盛は、明治10(1899)年の西南の役で、天皇や朝廷に敵対する勢力である朝敵となり死亡しますが、5年後には許されて朝敵ではなくなった。その後、明治22(1889)年には大日本帝国憲法発布に伴う大赦で復権している。大赦の翌年という早いタイミングで銅像をつくる話が出ているのは、隆盛を慕う人がそれほど多かったということ。なお、銅像建立の募金の際は、明治天皇も金一封を出していると。西郷隆盛像は鹿児島県霧島市溝辺町の西郷公園や鹿児島市の像も有名で、それぞれ風格のある雄姿を見せているのであった。西郷隆盛像の銘板。制作の経緯などが書いてある と。「西郷隆盛君の偉功は、人の耳目にあれば、すべからく復、賛述すべし。前年勅により、特に正三位を追贈さる。天恩優渥(情け深いこと)にして、衆感激せざる莫(な)し。故に吉井友実同志と謀り、銅像を鋳して以て追慕の情を表す。朝旨(朝廷の意向)ありて、金を賜りて費を佽(たす)け、資に捐(あた)ふ。此の挙に賛ずる者二万五千余人。明治二十六年に起工し、三十年に至りて竣(おわ)る。乃ち、之を上野山王台に建て、事の由を記し、以って後に伝ふ。」とネットから。顔をズームして。足元には薩摩犬の「ツン」が。「敬天愛人西郷隆盛と銅像の由来」碑。「西郷隆盛と銅像の由来西郷隆盛は文政十年(一八ニ七年)十二月七日薩摩藩士として鹿児島加冶屋町に生まれた。通称吉之助、南州はその号である。若くして、藩主島津斉彬に重用され、幕末内外多難の際、大いに国事に奔走したが、これに関連して奄美大島に流されることニ回、元治元年(一八六四年)許されて京都に上るや、朝廷の意を重んじて一旦は長州を敵としたが、後、木戸孝允と謀って薩長連合を結成し、慶応三年(一八六七年)ついに王政復古の大業を成就、その後も官軍の参謀として、大功を樹て、明治維新の基礎を確立した。その間、高橋泥舟、勝海舟、山岡鉄舟等の請を容れて江戸城の無血開城を実現、江戸を戦火から救ったことは余りにも有名である。その後は故郷に退隠したが、明治四年(一八七一年)正月、三条実美以下新政府首脳の懇請を受けて状上京、参議に昇任し、廃藩置県その他の近代国家建設のための主動的役割を果した。然るに、明治六年六月いわゆる征韓論が閣議に上がるや断乎反対して、大使派遣による平和的修好を主張し、その決定を見るに至ったが、後欧米出張から帰国し、内治優先論を固執する岩倉具視、大久保利通等の反対に敗れて辞官帰郷、私学校を興して後進青年の育成に努めた。明治十年ニ月当局者の謀に激した私学校生徒に擁せられて西南の役となり、転戦七カ月余、ついに敗れて城山に自刃した。九月二十四日、享年五十一才。そのため一時逆賊とされたが、明治二十ニ年ニ月、明治天皇の特旨により賊名を除かれ、正三位を追贈された。この銅像はこれに感激した隆盛の旧友、吉井友実が、同志と共に追慕の情を表わすべく建立を計画したものであり、御下賜金のほか有志ニ万五千人の醵金を得て、明治二十六年起工、同三十年竣工、我が国彫刻界の巨匠高村高雲の作である。西郷隆盛の偉大な功業は、その心情たる敬天愛人の至誠没我な精神に発した愛と所産であり、日本の代表的偉人として今なお、敬慕される所以は実にここに在るのである。」そして「摂政殿下大震災視察碑」。「大正十二年九月十五日 摂政殿下大震災ノ惨状御視察ニ際シ、畏クモ此地ヨリ御展望遊サレ被害ノ情況ヲ聞召サル。越エテ七歳昭和五年三月二十四日 天皇陛下此ニ臨御アラセラレ親シク街衢ノ復興ヲ曫ハセ給フ。乃テ石ヲ此處ニ樹テ以テ 聖恩ヲ不朽ニ傳ヘントス。」裏面には「昭和十年 東京市」と。上野山上での視察中に説明を聞く摂政宮(後の昭和天皇)の写真をネットから。皇太子(摂政宮)は、大正12年9月15日上野公園山王台に赴き、被災状況の説明を受けた。写真に登場しているのは、左から摂政宮、永田秀次郎(東京市長)、湯浅倉平(警視総監)、3名挟んで後藤新平(内務大臣)、2名挟んで福田雅太郎(関東戒厳司令官)。「河鍋暁斎の錦絵」。「東京名所之内 上野山内一覧之図 明治期日本で最初の博覧会、第1回勧業博覧会は上野公園で明治10年8月21日から11月23日にわたって開かれました。開場式には明治天皇皇后両陛下が臨幸されました。陳列館は、東西本館の外、美術館、機械館、農業館、園芸館の6館に分けられ、出品数8万4353点、出品者1万6000余人、入場者は45万人を超えたといわれています。絵図は第2回の勧業博覧会(明治14年)のものとされ、上野はこれ以後、明治期日本の国家的行事の開催常用地となり、博覧会や公式行事が繰り広げていきます。」「東都名所 上野東叡山 全図 江戸期寛永寺の開基は「江戸城の艮(うしとら)すなわち東北の鬼門を守り、天下泰平の祈願所を」と家康・秀忠・家光三代に信任の厚かった大僧正天海が家光に進言したことに始まります。西の比叡山に対して、東の比叡山だから東叡山、寛永寺という寺号は当時の年号をとったもので、大変格式の高い寺院にしか認められないものでした。寛永寺は老中土井利勝を総奉行に、寛永元年(1624)に起工、16年までに本地堂が竣工し、関東天台宗本山となりました。絵図からはその壮厳なたたずまいと徳川の権勢をうかがい知ることができます。この寛永寺の創建によって、上野は歴史的に重要な地として歩んでいくことになります。」西郷隆盛像を振り返る。「Cafe KARMIA」上野公園の隠れ家サロン&カフェ。上野駅から徒歩3分 西郷さんのすぐ目の前。 ・・・つづく・・・

2023.02.24

コメント(0)

-

未来の遺跡・小田原文化財団 江之浦測候所(その4)

そして「片浦稲荷大明神」参道手前にあった「石灯籠」。「片浦稲荷大明神」。現在の東京渋谷近辺にあった享保12年(1727年)建造の稲荷社や狐を譲り受けて祀られた と。「片浦稲荷大明神」の鳥居。「片浦稲荷大明神」への参道には銅製灯籠が。【石造稲荷社は享保12年(1727)武蔵国豊嶋郡渋谷村の銘があり、現在の渋谷近辺にあった稲荷社と思われる。四匹の狐も当時のもの。縁あってこれらを譲り受け、新たに「片浦稲荷大明神」としてここにお祀りした。鳥居と灯篭は旧九段会館の屋上にあったもので、解体に伴いここに移設された。】「五輪塔 鎌倉時代(1185~1333)」【大分県国東半島は修験道の霊場として古代から知られ、山中には多数の石塔が残る。この五輪塔は中でも大型の塔で、軟石の石肌は苔むしている。】「数理模型 0010」【数学上の双曲線関数を目に見えるように模型化した。この数式では双曲線が無限点で交わる。実際に無限点までは作れないので、先端部を5ミリまでとした。作れなかった部分は想像力の中で夢想するしかない。無限点は物質界において人間の脳の中にのみ存在する。この模型の基壇として反射望遠鏡の為に作られた光学硝子を置いた。 cos ux=-------------- cosh μ sin uy=-------------- cosh μz= μーtanh μ ( 0≦ u≦2Π, 0 ≦μ≦∞)】上記数式から、空に向かって無限に細くなるのであるが、先端を5mmで止めたのだと。「木化石 新生代」【珪化木とも呼ばれる。悠久の昔、地震による土砂崩れなどによって地中に埋もれ化石化した樹木。日本では日本海側で発見されることが多い。新生代(6500万年~ )のものと思われる。内部には年輪が残され、また一部には水晶化が見られる。半分に切断しべンチとした。】「展望台」案内板。令和5年の石垣を建造中。そして前方高台に見えてきたのが「柑橘山 春日社」。「道標 右堺大阪道 江戸時代(1603~1868)」【大阪を流れる今の淀川のほとりに立っていた道標。堺へと通ずる大坂道を示している。片側には五穀成就道中安全と記され豊作と旅人の安全を祈願している。文久3年( 1863 )の銘がある。】「柑橘山 春日社」から相模湾を見る。「春日社 参道」。「春日社」。【甘橘山春日社社殿は、現存する最古の春日造りの姿を残す奈良・円成寺の春日堂を採寸し写した。参道右上に据えられた礎石は奈良時代、和泉国の国分寺跡から出土したもの。2022年春、ここ「甘橘山」に奈良・春日大社より御霊を勧請した。】移動して。前方に「光学硝子舞台」、「冬至光遥拝隧道」、「夏至光遥拝100メートルギャラリー」を見る。「春日社」を振り返る。こちらが「みかん道」からの参道。みかん林と相模湾雄を見る。みかん林とその先に「春日社」。左に「化石窟」からの「みかん道」を見る。坂道の途中にあったのが「細見古香庵収集 石仏群 室町-江戸時代(1336-1868)」【大阪府泉大津の実業家、細見亮市は茶人として古香庵と称し仏教美術の名品を多数収集し、そのコレクションは京都の細見美術館に受け継がれている。この石仏群は泉大津の邸宅にあったもので、永禄の年号のある宝篋印塔板碑や天正の年号のある五輪塔板碑も含まれている。】「冬至光遥拝隧道」の先端部を見上げて。菜の花と一緒に。「フランス旧家の石の階段 19世紀」【平成26年(2014)、パリのパレ・ド・トーキョーで開催された杉本展「今日世界は死んだ、もしかしたら昨日かもしれない」展の為に探し出された石の階段。鎌倉時代の雷神像の基壇として使われた。】「春日社」そして「真鶴半島」方向の相模湾の海岸を見る。そして「光学硝子舞台」の「檜の懸造り」を見上げて。「野点席」【蜜柑畑の石組みを再利用した野点席。冬至の朝には暖を取る為の焚き火の場となる。】「泥川」と刻まれていたのであろうか?「生命の樹 石彫大理石レリーフ 12-13世紀」【旧約聖書に記載されているエデンの園にあったとされる生命の樹が、大理石のレリーフとして表現されている。今に残るべニスのグランドキャナルに面した商館のフアサードに嵌め込まれていた。動物と鳥達が若葉の芽生えた樹に絡みついて登る意匠は生命の神秘を感じさせる。古代ローマ円形劇場写しの入り口に扁額として掲げた。】次に訪ねたのが「待合棟」。【建物は4面をガラスで覆われ、箱根外輪山が見渡せる。中央に置かれた大テープルに樹齢一千年を超える屋久杉が使われている。その木目と年輪には荒々しく過酷だったテーブルの片側を支えるのは、高野山の末寺、大観寺にあった石製の水鉢】そして「待合棟」の手前に敷かれているのは「京都市電 軌道敷石 明治28年-昭和53年(1895-1978)」【待合棟前の広場を始め、敷地内の巡回路に多数使われている。数十年に渡り自動車路として共用されたために、石の肌が摩耗して味わいがある。京都市電は明治28年(1895)に京都電気鉄道により、日本初の電車事業として開業した。その背景には、琵琶湖疏水の完成と蹴上の水力発電所による電力の供給があった。昭和53年(1978)惜しまれつつ廃業。軌道石は民間に払い下げられた。】そして「待合棟」の地下への階段には杉本博司氏の絵画が展示されていた。モノトーンでまとめられた空間に置かれたベンチの色が印象的。襖絵として杉本氏の「放電場」シリーズ作品の一つのようだ。展示されていた写真に近づいて。ここにもモノクロームの世界が。「劇場」・「U.A. Play House, New York, 1978」と。「道標 右こうや左よしの至 江戸時代(1603~1868)」【高野街道と吉野街道の分岐点、現在の和歌山県橋本市にあった道標(みちしるべ)。】「古信楽井戸枠 室町時代(1336-1573)」【昭和7年(1932)頃、北大路魯山人が信楽の旅の途次買い求めたもので、その後昭和37年(1962)頃に小林秀雄の所蔵となった。小林秀雄は鎌倉の自宅の庭にこの井戸枠を据えその緋色を愛で親しんだという。特に雨に濡れる時、その緋色が映える。】棟内の様子。杉本博司氏の著作本そして「江之浦測候所」関連本が展示販売されていた。この一枚板(屋久杉)のテーブル。「待合棟」を後にして、「京都五条大橋礎石」前を通過し再び「夏至光遥拝100メートルギャラリー」の南側にあった石段を上る。日本石庭そしてその先に相模湾。「石舞台」とその手前に「東大寺七重塔礎石」そして「相模湾」。最後に「観桜台」を訪ねた。【檜の懸造りで作られた展望台。江之浦集落が一望される。夏至の日には100メートルギャラリーの軸線に沿って朝日が昇るのを見ることができる。】廻り込んで。階段を上る。「夏至光遥拝100メートルギャラリー」そしてその右手奥に「石庭」を見る。 「待合棟」を見る。 参道を歩き駐車場まで戻ると「送迎バス」が。「根府川駅」までの送迎バス。出発時間は15:15と。これが「江之浦測候所」の上空からの写真。展示案内図(1/2)。展示案内図(2/2)。そして私のこの日の散策ルート。広い敷地内の展示をおおいに楽しんだのであった。2025年には新たな展示施設が開館予定とのことで、次回はその時にと。そして、愛車に乗り込み、二宮の旅友宅経由で帰宅したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・完・・・

2023.02.23

コメント(0)

-

未来の遺跡・小田原文化財団 江之浦測候所(その3)

そして「円形石舞台」を後にして奥に進むと「山門」が姿を現した。「内山永久寺十三重塔 鎌倉時代」。【内山永久寺は大和の古社、石上神宮の神宮寺で平安末期に鳥羽天皇の勅願により建立された大寺であった。しかし明治初年の廃仏毀釈により完膚なきまでに破壊され廃寺とされた。永久寺からは藤田美術館所蔵の国宝「両部大経感得図」、出光美術館所蔵・重要文化財「真言八祖行状図」などの多くの名宝が散逸した。この塔は近隣の豪族の家に移存されたもので四方仏に梵字が鑿切りされている。】隣の石柱にも「内山永久寺十三重塔」と刻まれていた。 近づいて。「「内山永久寺」は平安時代の永久年間(1113~1118年)、鳥羽天皇の勅願で建立され、近世の最盛期には60近い院や坊があったとされる。約25ヘクタールの境内があり、東大寺、興福寺、法隆寺に次ぐ大和国屈指の大寺院で、江戸時代には900石余りを有し、豪華な伽藍から「西の日光」とも称された。明治の神道国教化政策の下、寺院などが破壊された廃仏毀釈で土地や建物が売却され、僧侶も還俗して廃寺になった。現在は山之辺の道の傍らに池が残るだけである。」とネットから。これは「日吉大社礎石 平安時代」。【比叡山の地主神である日吉大社の旧神宮寺跡にあった礎石に水鉢の穴を穿ったもので、明らかに火災遭い損傷した跡が伺える。これは織田信長の比叡山焼き討ちの際に火中したものと思われる。石は兵庫県産出の龍山石で安土城の石垣にも一部使われている。】そして「旧奈良屋門」【箱根宮ノ下にあった名旅館「奈良屋」の別邸に至る門。平成13年(2001)の廃業に伴い箱根町より当財団に寄贈された。関東大震災後の大正~昭和初期の建築と思われる。戦後、日本国憲法草案の一部が近衛文麿、佐々木惣一によりこの旅館で書かれた。その後この別邸は岸信介元首相の夏の別荘として使用された。また門の巨大な踏込石は、大阪府箕面にあった旧笹川良一邸から移築された。近衛、岸、笹川は共に戦後の極東軍事裁判所によりA級戦犯に指名されている。門の塀には、土を固めて作る版築という古代工法が採られている。平城京の塀もこの工法で作られていた。法隆寺の塀は今でも健在である。】扁額「喜妙庵」と師匠から。平瓦と練り土とを交互に積み重ねて築いた塀で、上を瓦で葺いている。「版築・練塀」。「朝鮮灯籠 高麗-李朝初期(14世紀)」【品川、御般山にあった旧家の庭に据えられていた灯籠で、再開発のためにこの地に移された】「鉄宝塔 鎌倉時代」「鉄宝塔」と。【木造の宝塔を模して鉄で鋳造した宝塔で、類例としては弘安7年(1284)の銘がある国宝「西大寺鉄宝塔」と室町期の文明2年(1470)の銘がある重要文化財「日光山鉄宝塔」の2例を見るにすぎない。その形状から西大寺の系統に属する工人の作と推定される。】「鉄灯籠 桃山時代」【この灯籠は内山永久寺十三重塔と共に発見されたもので、永久寺にあったものと推定される。鉄灯籠の遺例は稀で、天正19年(1591)の銘のある豊国神社鉄灯籠、慶長11年(1606)の銘を持っ妙蓮寺鉄灯籠、寛永9年(1632)銘の石清水八幡鉄灯籠の3灯が知られる。この鉄灯籠も作例から桃山期の灯籠と推察される。】「明日香石水鉢 時代不詳」【明日香石に南北の刻印があり、発見時には二つに割れていたものを継いで茶室「雨聴天」の蹲(つくばい)として据えた。その刻印の通りに南北の軸線に沿って設置されたが、その意味と目的、何故割れているのかは不明である。】「茶室」らしき建物が見えて来た。その入口にあったのが「石造鳥居 古墳時代、古代、中世 250~592」。【鳥居の古様を残す例として、山形県小立部落にある重要文化財指定の石鳥居がある。この鳥居の形式に準じて組み立てられたのがこの石造鳥居である。柱には中世以前を思わせる矢跡がある。踏込石には古墳石棺蓋石が使われた。古墳蓋石は太古に二分割されたと思われる。】千利休作といわれる茶室「待庵」を本歌取りとして構想された「雨聴天」碑。茶室「雨聴天」。その寸法は千利休作と言われる国宝の茶室《待庵》の図面から起こしたものだが、杉本流に屋根は古いもだ。これが建築における見事な本歌取りだ と。「石造鳥居」とその先に茶室「雨聴天」。茶室「雨聴天」。屋根にはミカン小屋の錆びたトタンを葺き、天から降る雨がトタンに響く音が聴けるので「雨聴天」と命名した と。【茶室「雨聴天」は千利休作と伝えられる「待庵」の本歌取りとして構想された。本歌取りとは古典を引用しつつ新作にその精髄を転化させる手法を言う。「待庵」は利休の目指した侘び茶の一つの完成形と目されている。それは2畳室床(むろどこ)という極小空間の内に、壁面の小舞の窓から差し込む光の陰影の中で、見事な空間が構成されているからだ。当時使われた素材は銘木でもなくあり合わせの材であり、壁も質素な土壁だった。そこでは意図的に山居に籠る聖のような「貧」が演出されたのだ。私はこの待庵の寸法を一分の違いもなく写した。小田原文化財団のあるここ江之浦の地には、同じく利休作と伝えられる茶室「天正庵」跡がある。秀吉北条攻めの際に諸将慰撫のために秀吉が利休に命じて作らせたと伝えられる。利休切腹1年前の天正18年(1590)のことであった。私はこの土地の記憶を茶室にも取り込むことにした。この地にあった錆果てた蜜柑小屋のトタン屋根を慎重に外して、再度茶室の屋根としたのだ。利休が今の世にいたら使ったであろう素材、私はそれを錆びたトタンと見做したのだ。天から降る雨がトタンに響く音を聴く。この茶室は「雨聴天」と命名された。茶室の躙口からは春分秋分の陽光が日の出と共に床に差し込む。その時、躙ロ前に置かれた光学硝子の沓脱ぎ石は光を受けて目眩く輝く。茶室前蹲として平安時代宝塔の笠石を置いた】茶室内部。掛け軸には「黙菴」と。躙口(にじりぐち=茶室の出入り口)に置かれた光学ガラスの「沓脱ぎ石(くつぬぎいし)」。向きを変えて。春分秋分の方向を向いているのでその日、陽光が茶室に差し込み輝くのだ と。再び「石造鳥居」を潜り茶室「雨聴天」を後にする。「左 天正庵跡」と。春分・秋分の日の出の相模湾からの陽光はこの石鳥居に射し込むのだと。その日の出をテレビ画面から。再び振り返って。「夏至光遥拝100メートルギャラリー」の先端部を見上げる。「左 硝子舞台至」と。「夏至光遥拝100メートルギャラリー」の先端部下に向かって歩く。「竹林エリア」に向かって左に折れて進む。「竹林エリア」は大地とアートの融合といった雰囲気が味わえたのであった。「藤棚」【竹林エリアへと誘う門を兼ねて藤棚を設置した。春には白い花を咲かせる。棚は工事現場用の単管を組んで作られている。】藤棚は工事用足場用の短管で造られていた。さらに「竹林エリア」に向かって進む。「従是下殺生禁断」と。【この石柱を境に一切の殺生を禁ずるとする結界石。仏教の慈悲の教えに基づくもので仏教寺院の寺域に掲げられていた。】眼下には柑橘畑が拡がっていた。更に山道の石段を下って行った。そして「化石窟」に到着。入口には「古美術 杉本」と記せれた木製看板が。杉本氏がニューヨーク時代に古物商を営んだ時のものと。元ミカン畑時代からあった道具小屋を利用したスペースには、古い農業道具から化石など人類の起源を感じられるような展示が所狭しと並べられていた。ひとつひとつ解説された説明書も置かれていたのであった「化石窟」杉本博司が長年蒐集してきた化石コレクションを展示する「化石窟」。昭和30年代、蜜柑栽培が活況を呈していた頃に建てられた道具小屋を整備したこの展示スペースでは、小屋に残されていた蜜柑栽培のための各種道具とともに、杉本の化石のコレクションを展示。約5億年前の三葉虫の化石のほか、約2億年前のアンモナイトなど25点を見ることができるのであった。【昭和30年代、蜜柑栽培が活況を呈していた頃に建てられた道具小屋を整備して化石窟とした。この部屋には生命の起源の痕跡を残す5億年前の化石をはじめとする各時代の化石の他、4000年程前の青銅器、人類初の文字が描かれた楔形文字陶板などが展示される。またこの小屋に残されていた蜜柑栽培のための各種道具類も残されている。】「ウミユリの化石」であろう。その上部にも様々な種類の化石らしきものが並んでいた。「ウミユリの化石」に近づいて。「ウミユリ」はウミユリ綱に分類される棘皮動物のうち、ウミシダ類を除く一群である。「ユリ」の名前がついているために植物のような印象を与えるが、ヒトデやウニと同じ棘皮動物の仲間である。植物の茎のような一本の長い支持体の先端に腕を広げた形状が特徴であると。「ウミユリの化石」が多く見つかるのは、約2億5000万年前の地層である。「三葉虫の化石」「秀吉軍禁令立て札また化石窟の中には豊臣秀吉の禁令立て札も展示されていた。【豊臣秀吉の北条攻めの際、軍紀を律する為に建てられた禁制の立て札。狼藉、放火、などが禁止されている。天正十八年( 1590 )正月と記されている。禁制之寫一 軍勢甲乙人木濫妨狼藉事一 放火事一 對地下人百姓非分之儀申縣事右條々若於違犯之輩者忽可被處罪科もの也天正十八年正月日 桃原寺】「磐座」【化石窟と命名された旧蜜柑小屋を整備している最中に小屋裏から発見された。楠が大木へと成長する過程で根が地下にあった巨石を取り巻き、その後大雨により土砂が流れ出し根元部分が露出したと思われる。古代遺跡の祭礼の場としての気配に満ちている為、磐座として整え巨大な石棒を祀った。この石棒は両頭石棒と呼ばれ縄文時代中期から後期にかけてのものと思われる。】「ギベオン隕石」ギベオン隕石は現在のナミビア・ハルダプ州に1883年に落下した鉄隕石である。屋根裏にも様々な農機具等が置かれていた。みかん栽培の道具小屋に残されていたものをそのまま展示していると。「石棒 縄文時代(2500~1300BC)」【石棒は縄文時代後期になると次第に剣の形になって石剣とも呼ばれるようになった。しかし剣としての実用性はなく祭祀としての用具と考えられる。この石棒は石剣への移行期のものである。硝子の杜を作りお祀りした。】竹林の中を進む。最奥にあったのが「被爆宝塔塔身 南北朝-室町時代(1336~1573)」【昭和20年(1945) 8月6日、広島原爆投下時に爆心地近くにあった石造宝塔の塔身部分。屋根の部分は熱線と放射線により瞬時に破砕されたと思われる。斜め上方からの被曝により片側の石の表面が大きく損傷を受けている。原爆の破壊力の凄まじさがこの石に刻まれている。】二体が並んだ石仏。「石造狸」。【信楽焼きの狸を石で造形したものは珍しい。酒を左手に通帳を右手に提げている。】「出湯仏 三体 鎌倉時代(1185~1333)」。【新潟県の五十公野山(いじみのさん)を横断する峠道の造成工事中に出土した石仏群の一部。】「数理模型0004」。【オンデュロイド:平均曲率が0でない定数となる回転面】これはモダンアートそのもの。どの様な数式なのであろうか?見ても全く理解できないのであろうが!!「道標 二丁信貴山 江戸時代(1603~1868)」【信貴山の宿坊、千手院にあった道標。寛政12年(1800)の銘がある。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.22

コメント(0)

-

未来の遺跡・小田原文化財団 江之浦測候所(その2)

次に訪ねたのが「東大寺七重塔礎石 天平時代」。手前には石の歩道が。【東大寺創建の頃、金堂の両脇には東塔と西塔が聳えていた高さは100メートルを超えていたと思われる。しかし西塔は平安中期に落雷で消失。東塔も治承4年(1180)平重衡の南都焼き討ちにより消失した。その後俊乗房重源や栄西らによって再建されたが、康安2年(1362)落雷で消失。その後は再建されることはなかった。この礎石は藤田美術館創設者、藤田伝三郎の屋敷に据えられていたもので、東塔西塔どちらかは不明だが礎石としては我が国最大級のものである】。場所を変えて。白砂に描かれた模様・「砂紋(さもん)」・「箒目(ほうきめ)」も美しかった。水面の変化を表現する文様・渦紋(うずもん)が礎石の周囲に。上空からの写真(テレビ画像から)。上空からの写真(テレビ画像から)。そして、「明月門」に向かって石庭側から進む。「明月門」を内側から。門の前には、長方形の礎石が並んでいた。「百済寺 礎石」。【伝承によると、百済寺は聖徳太子建立の熊凝精舎(くまごりしようじゃ)を引き継いだ百済大寺の故地であるとされるが、古代より移転改称があり現在地が創建の地である確証はない。この石橋は現在の寺域より移された。】「藤原京 石橋」。【藤原京は日本初の唐風都城として、大化改新以降の首都として作られた。1990年代に発掘調査が進み東西の京極大路が発見され、規模が10里四方(約5.3km )で平城京や平安京よりも広い古代最大の都であったことが判明した。この石橋は域内にあった旧家の庭にあったもの。】石垣の前にあったこの巨石も「藤原京石橋」と共に運ばれたものであろうか?「名月門」の「門幕」の紋はOdawara Art FoundationのOとAを図案化したもの と。「石造五重塔 高麗-李朝初期(14世紀)」【明月門が建っていた青山の根津美術館旧正門から、通りを挟んで向かいの旧家の蔵の前にあったもので、再開発のためこの地に移された。】「大官大寺 瓦 白凰時代」【文武天皇(在位697-707)建立の官寺で藤原京の東南、香具山の麓に建てられた。大官とは「おほつかさ」とも読み天皇を意味する、官寺の中でも最高位の寺院であった。昭和40年代から発掘調査が行われ、金堂、講堂、九重塔などの跡が確認された。九重塔は初層一辺が15メートルで、法隆寺五重塔の初層一辺63メートルに比しても倍以上の大塔であったことがうかがわれる。この瓦は伽藍の一部を荘厳していたもので、失われてしまった大寺の面影を偲ばせる。】中央の瓦は溜まり水の中に、そして表面は苔に覆われていた。再び「夏至光遥拝100メートルギャラリー」横まで戻る。「井戸」であっただろうか?竹の井戸蓋で覆われていた。石段の下には開口が。「厠」と刻まれた石碑が近くにあったが・・・。「三角塚」の近くにあった、こちらは「石棺」の如くであったが。中を覗き込んで。「夏至光遥拝100メートルギャラリー」の南側の石畳を入って行った。「伽藍道」と。「京都五条大橋礎石 桃山時代(1573~1603)」。【村野藤吾設計で昭和16年(1941)に京都東山に竣工した「比燕荘」の玄関庭石として据えられていた。平成22年(2010)比燕荘の解体に伴い中林家より当財団に寄贈された。礎石は天正18年(1590)方広寺大仏殿の造営に当たって、豊臣秀吉の命によって五条大橋が石柱の橋に改修された時の礎石に当たる。石柱部は小川治兵衛設計による平安神宮中神苑の臥龍渡り石として使われている。】「法隆寺 若草伽藍礎石 飛鳥時代(592~710)」【日本書紀によると法隆寺は天智9年(670) 4月30日早暁に焼失されたと記されている。若草伽藍は明治期に発掘され、この礎石はその際に民間に流失したものと思われる。法隆寺創建時の貴重な遺品である】「元興寺礎石 天平時代(706~794)」【奈良の猿沢池近くの旧元興寺寺域から発掘された礎石4基のうちの3基と伝えられる。広大な敷地が塀で囲われていたものと思われ、いくつかあった四脚門、または食堂の礎石と思われる。礎石の上に建つ柱の直径は60センチでかなりの大型建築と推測される。】そして「光学硝子舞台」と「古代ローマ円形劇場写し観客席」。「光学硝子舞台」【隧道と平行に、冬至の軸線に沿って、檜の懸造り(かけづくり)の上に光学硝子が敷き詰められた舞台が設置された。懸造りは京都清水寺の舞台、鳥取の三徳山文殊堂などが知られる。冬至の朝、硝子の小口には陽光が差し込み輝くのが見える。観客席はイタリア、ラツィオ州のフェレント古代ローマ円形劇場遺跡を実測し再現した。この客席からは硝子の舞台が水面に浮い1いるように見える。】舞台背景は何も必要ないのであろう。相模湾、房総半島、水平線、そして空、陽光、雲と。「冬至光遥拝隧道」との共演の「光学硝子舞台」。「冬至光遥拝隧道」が「光学硝子舞台」への花道の如くに。その名の通りガラスでできた舞台。ガラスを支えるのは、ヒノキの木材で、清水寺などで用いられている懸造りという木の組み方で構成された伝統工法が美しかった。水と親和性の高いガラスがまるで海とつながっているが如くに。「冬至光遥拝隧道」の先端部。固定された石・「止め石」の場所までは自己責任で進めるとのことであったが・・・。ヒノキの木材による、「懸造り」という木の組み方であると。「冬至」近くの日の出の写真をネットから。冬至と夏至の日の出の方向線。「冬至光遥拝隧道」の内部に入り込み、先端に向かって進む。相模湾側からの陽光が射し込んで。先端手前から相模湾を撮ったつもりであったが・・・。足元に「止め石」が。そして独り占めの「冬至光遥拝隧道」を引き返す。前方に光の空間が拡がっていた。ここが「光井戸 江戸時代」と。【隧道の中ほどには採光の為の井戸が設置されている。井戸枠はその鑿痕から中世のものと判断される。井戸枠の内には光学硝子破片が敷き詰められる。雨天時、雨粒の一滴一滴が井戸に降り注ぐのが目視できる。】井戸枠の内には光学硝子破片が敷き詰められていた。近づいて。採光の井戸を見上げて。こちらが、外部からの採光の井戸の姿。更に進み、入口に向かう。前方には巨石があり、迎えてくれた。クレーンは展示品ではありません!!ここが「円形石舞台」。「円形石舞台」。【中央には大名屋敷の大灯籠を据えていた伽藍石を置き、周囲を京都市電の敷石を放射状に擦り合わせてある。舞台の周りの巨石は江戸城の石垣のために切り出された巨石。近隣の山中から切り出され江戸湾まで回航されたが、回航に失敗して沈んだ巨石が根府川海岸の海底に散見される。】大名屋敷の大灯籠を据えていた伽藍石を中央に、その周囲に京都市電の敷石 と。「円形石舞台」から「冬至光遥拝隧道」を見る。しかし、人が歩いていたようで、「光井戸」の姿は・・?。舞台の周りの巨石は江戸城の石垣のために切り出された巨石 と。切り出しのノミの跡が生々しく残っていた。底がV字状のクサビである「矢」を使って、石を割っているのだ。まず、割りたいラインに沿ってノミで穴を掘る。この穴は「矢穴」と呼ばれ、まるで切り取り線のように直線状にいくつも掘られるのだ。その穴に鉄製の矢を差し込み、上から叩くと石は左右に割れるのだと。石の切り出しは洋の東西を問わずほぼ同じやり方が採用されているそうで、日本では寺社の築造のために発達した技術が城造りに転用されたと考えられているのだ と。「冬至光遥拝隧道」入口を再び別の場所から。移動して。上部から見下ろして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.21

コメント(0)

-

未来の遺跡・小田原文化財団 江之浦測候所(その1)

熱海を後にして、帰路に。途中、県道740号線沿いにあった「れんが屋」で昼食を楽しんだ。その後、小田原市江之浦にある「小田原文化財団 江之浦測候所」を訪ねたのであった。昨年7月に放映され、大きな反響があったと言うNHK「日曜美術館」の『杉本博司 江之浦測候所奇譚(きたん)』の再放送を1月29日に見て、訪ねてみたいと思ったのです。現代美術作家・杉本博司氏によって、構想から10年の歳月をかけ建設が進められてきた「江之浦測候所」👈リンクは、2017年10月9日に開館。敷地全体に拡がる壮大なランドスケープ「江之浦測候所」は、ギャラリー棟、野外の舞台、茶室などで構成され、人類とアートの起源に立ち返り、国内外への文化芸術の発信地となる場として構想されたのだと。県道740号線の山道をウネウネと進むと、右手に見学用駐車場が現れた。この後入口で頂いた「ガイドブック」の表紙。ズームして。「ガイドブック」の最初のページには設立者:杉本博司氏の熱き想いが書かれていた。【小田原文化財団 江之浦測候所 概説アートは人類の精神史上において、その時代時代の人間の意識の最先端を提示し続けてきた。アートは先ず人間の意識の誕生をその洞窟壁画で祝福した。やがてアートは宗教に神の姿を啓示し、王達にはその権威の象徴を装飾した。今、時代は成長の臨界点に至り、アートはその表現すべき対象を見失ってしまった。私達出来る事、それはもう一度人類意識の発生現場に立ち戻って、意識のよってたっ由来を反芻してみる事ではないだろうか。「小田原文化財団江之浦測候所」はそのような意識のもとに設計された。悠久の昔、古代人が意識を持ってますした事は、天空のうちにある自身の場を確認する作業であった。そしてそれがアートの起源でもあった。新たなる命が再生される冬至、重要な折り返し点の夏至、通過点である春分と秋分。天空を測候する事にもう一度立ち戻ってみる、そこにこそかすかな未来へと通する糸口が開いているように私は思う。 小田原文化財団 設立者 杉本博司】【小田原文化財団江之浦測候所 建築と作庭小田原市江之浦地区は急峻な補根外輪山を背にして相模湾に望み、類い稀なる景観を保持している貴重な自然遺産である。この自然を借景として各建築は庭園と呼応するように配置される。各施設は、ギャラリー棟、石舞台、光学硝子舞台、茶室、庭園、門、待合棟などから構成される。また財団の施設は、我が国の建築様式、及び工法の、各時代の特徴を取り入れてそれを再現し、日本建築史を通観するものとして機能する。よって現在では継承が困難になりつつある伝統工法をここに再現し、将来に伝える使命を、この建築群は有する。造園計画の基本としては、平安末期に橘俊綱により書かれた「作庭記」の再検証を試みた。作庭記冒頭に「石をたてん事、まづ大旨をこころふべき也」とあり、この石の垂直性を改め、石を伏せん事の大旨を探求することとした。すなわち石の水平性を布石の基本原理とした。使用される石材は古材を基本とし、数十年に渡り収集された古墳時代から近世までの考古遺物及び古材が使用されている。以下に個別建物、作庭及び石造品等に関しての概要を記する。】正門に通じる参道の整備は2021年10月み完了したとのこと。入口右には「柑橘山(かんきつざん)」と書かれた文字が。上記と同様に、これ以下の【・・・】内の文章も、入館時に頂いた「ガイドブック」に書かれている文章をそのまま転記させて頂きました。【江之浦測候所開所5周年を記念して参道が整備された。測候所は「甘橘山」の榊の森を切り開いて整備された。鬱蒼と茂った参道の各所には石造美術品が置かれている。入り口には「不許葷酒」と書かれた石柱が置かれる。正徳5年( 1715 )江戸時代、褝寺の山門に置かれていた石柱で、匂いの強いものと酒は入山を許されないという意味だ。しかし「甘橘山(かんきつざん)」では酒の字は半分埋まっている。続いて朝鮮灯籠2基(高麗ー李朝初期14世紀)、人頭石彫2個( 18世紀英国)、石彫蛙2匹(明治時代)が散見される。森を抜ける転回点には宝珠型石灯籠が据えられている。この灯籠は京都の画家、橋本関雪が造営した白沙村荘の庭から移された。巨大な石造五輪塔の宝珠の部分を四角にくりぬいて、灯籠に加工されたものだ。】駐車場から真鶴岬方向の海を見る。海に沿って国道135号が走る。ズームすると真鶴半島・三ツ石に渡し掛けた注連縄も微かに見えた。参道の入口には「江之浦測候所参道」と刻まれた石碑が。参道に置かれる石柱「不許葷酒」正徳5年( 1715 )江戸時代、褝寺の山門に置かれていた石柱で、匂いの強いものと酒は入山を許されないという意味 と。「朝鮮灯籠」。高麗ー李朝初期14世紀のもの と。「石彫蛙」(明治時代)。もう一基の「朝鮮灯籠」。さらに参道を進んで行った。これが「人頭石彫」2個( 18世紀英国)の1つであっただろうか?「赤沢蜂巣観音」Akazawa Kannon【この江之浦の集落には古くから信仰を集めた赤沢観音堂があり、室町期の観音像が祀られていた。しかし平成21年(2009)に放火により焼失してしまった。その観音堂の復活として御堂を再建し、円空仏(江戸時代初期)を祀った。この円空仏は尊顔に蜂が巣を作り、円空の鑿跡(さっこん)以上に蜂がその半分ほどを彫刻している。人蜂合作の仏様だ。】「赤沢蜂巣観音」碑。「円空仏(江戸時代初期)」。この円空仏は尊顔に蜂が巣を作り、円空の鑿跡(さっこん)以上に蜂がその半分ほどを彫刻しているのだ と。その先には「Stone age Cafe」という石造りの看板7個の円錐台形の石が上下交互に積まれている石塔。この石塔が「日時計」なのであろうか?円錐台形の石は個別に椅子としても使われているようであった。倒れないのは、心棒で繋がれているのであろうか?相模湾の見える休憩所。全てのテーブルと椅子に石材が使われていた。いつまでもコーヒーいやビール片手に座っていたい空間であった。【おそらく文明は石を積むことから始まった。ピラミッドも古代ギリシャ神殿もそうであったように。そんな時代に想いを馳せて、このカフェは自然の形を持つ石を選び出し、最小限の加工を施し積み上げて、テープル席とカウンター席を設えた。厨房は屋台として、錆びた鉄板波板屋根、工事現場用の単管を支柱として周りを古材板張りとした。このカフェではここ「甘橘山」で収穫される各種の果実を搾りたてで提供する。扁額として「万事汁す」を揮毫した。また客席中央には石張り日時計を置いた。】再び相模湾、真鶴半島方向をカメラで追う。真鶴半島・三ツ石に渡し掛けた注連縄もさらにハッキリと確認できた。「五輪塔」。そして入場門手前まで来る。右手に「江之浦測候所」と刻まれた石柱とその奥にあったのが「名月門」。これは、元々は鎌倉の建長寺の支院「明月院(めいげついん/あじさい寺として有名)」の正門として室町時代に建てられた物。しかし関東大震災の時に半壊。 時の茶人に引き取られ移築、保存を繰り返しその後、根津美術館正門となった物が数年前美術館の建て替えの折に寄贈されて、今ここに建つのだ と。門扉は未だ開いていなかったが。「明月門」と。「明月門」の塀には木賊張り(とくさばり)が施されていた。木賊張りは半割りの竹を木賊のように縦に並べて壁面を構成する方法。【明月門は鎌倉にある臨済宗建長寺派の明月院の正門として室町時代に建てられた。しかし大正12年(1923)の関東大震災の時に半壊し、数寄屋建築家で茶人でもあった仰木魯堂(おおぎろどう)に引き取られ解体保存された。その後大日本麦酒(サッポロビール、アサヒビール前身)の創業者で茶人であった馬越恭平の六本木邸宅の正門として、仰木魯堂により再建された。昭和20年(1945)、馬越恭平の茶友であった根津嘉一郎の青山の邸宅が、馬越邸と共に米軍の爆撃で被災し、唯一この明月門のみが焼け残った。馬越は自邸の移転を決め、残った明月門を根津家に寄贈した。門は再度解体移築され、後に根津美術館正門として使用された。平成18年(2006)、根津美術館建て替えの為根津美術館より当財団に寄贈され、江之浦測候所正門として解体修理され再建された。建築様式としては室町期の禅宗様式の形を良く残し、躯体の多くの部材が創建材として残されている。仰木魯堂は明治期に建築設計事務所を開き、建築家として活動しながら古美術の蒐集家としても目利きであり、かっ茶人としても独自のものを持っていた。私の最も敬愛する日本人建築家である。明月門の塀には木賊張り(とくさばり)が施される。木賊張りは半割りの竹を木賊のように縦に並べて壁面を構成する方法で、施工例としては桂離宮表門、伊勢神宮茶室、野村碧雲荘などがある。】そして開門。しかしこの「明月門」が「江之浦測候所」の入場入口ではなかった。「明月門」の左側には大きな石が一つ。「川原寺礎石 白鳳時代」【川原寺は天智天皇の時代に建立されたと思われる古寺で、飛鳥寺、薬師寺、大官大寺と共に飛鳥の四大寺に数えられる。川原寺は平安初期に焼失しその後衰微し室町期には廃寺となった。この礎石は大阪の藤田美術館の庭に据えられていたもので美術館建て替えに伴ってこの地に移設された。】案内板ならぬ、案内石。膝下くらいの高さで、さりげなく、しかし存在感が。インターホン上には「御用」の文字が。我が家にも欲しいのであった。「柑橘山」のこの柑橘の名は?「江之浦公園」碑。ネットで予約し、印刷して持って行った、チケットへの引換券。途中、セブンイレブンに立ち寄りチケットに交換してもらうシステムであったが、県道740号線は山道であり、セブンイレブン等のコンビニは皆無でそのまま「江之浦測候所」手前のレストラン「れんが屋」まで交換できなかったのであった。やむなく「江之浦測候所」にスマホでTELすると、なんとか入場させていただけるとの事で安堵したのであった。レストランで一番近いセブンイレブンは真鶴駅前にあり4km以上あると聞いての連絡なのであった。測候所の紋のシールワッペンと資料を頂き、見学開始。因みにこの紋は Odawara Art Foundation のOとAを図案化したもの、のようです。「名月門」の「門幕」にも同じ紋が描かれていたのであった。最初に訪ねたのが「夏至光遥拝1 0 0メートルギャラリー」内部は片側に大谷石壁、もう片側は柱のないガラス窓と、約100mの長い渡り廊下は相模湾へと続く圧倒的な空間。【海抜100メートル地点に100メートルのギャラリーが立つ。建築構造的に野心的な案が採用された。100メートルの構造壁は大谷石の自然剥離肌に覆われ、対面は柱の支え無しに硝子板が37枚自立している。屋根は軽量化を図った片持ちの屋根で、ギャラリー先端部の12メートルは海に向かって持ち出しとなって展望スペースが併設される。夏至の朝、海から昇る太陽光はこの空間を数分間に渡って駆け抜ける。】水平線を画面の真ん中に据え、世界各国の海を撮影する「海景」シリーズを展示中。幼少時に熱海から小田原に向かう湘南電車から見た景色がこの海景シリーズにつながっているそうで、あぁ…だからこの地に集大成のような測候所を建てたのかと腑に落ちたのであった。「Caribbean Sea Jamaica 1980」。「Ligurian Sea,Saviore 1993」「Lake Superior Cascade River 1995」大谷石の自然剥離肌に覆われた100メートルの壁。「Boden Sea Uttwil 1993」。「Aegean Sea Pillion 1990」。「Tyrrhenia Sea Conca 1994」。「Sea of Japan、Oki、1987」ギャラリー先端部のガラスのドアの先12メートルは海に向かって張り出しとなって展望スペースが併設されていた。夏至の日の日の出の写真をテレビ画面、ネットから。「夏至光遥拝1 0 0メートルギャラリー」に朝の陽光が差し込む(ネットからの写真)。上空からの写真をネットから。「展望スペース」から茶色に塗られた「冬至光遥拝隧道」を見る。相模湾方向に突き出した「冬至光遥拝隧道」とその先に「江之浦」の海岸が見えた。遠く「伊豆大島」の姿も。入口まで戻り、「夏至光遥拝1 0 0メートルギャラリー」の北側にある石庭を訪ねた。「小松石 石組」。【当敷地から南に2キロ程の場所に小松石丁場がある。小松石は積層が剥離した肌に独特の形と味わいがある。この小松石を景石として三角形の苔庭に据えた。】「亀石」。【亀石は奈良県明日香村にある遺構が知られ、また伊勢神宮外宮でも亀の頭に似た石が亀石と呼ばれている。この石は自然石と思われるが、底面がきれいな平滑面で人手により加工された可能性もある。亀は北東の方角に向き泳いでいるように据えられた。北東は鬼門の方角にあたり、その先には首都圏がある。文明が滅びた後、亀の頭が見据える先には、古に栄えた都があった方角を指し示している。】手前が「根府川 浮石」。【近隣の根府川石丁場から採取される根府川石は、自然肌の平滑面を持つのが特徴である。この平滑面を利用して踏石としてレベルを揃え、自然石を地表から僅かに浮かせて設置した。石を伏せるという工法の顕著な例である。】「夏至光遥拝1 0 0メートルギャラリー」の先端を見る。先端の先には「伊豆大島」の姿が。振り返って「明月門」方向を見る。「夏至光遥拝1 0 0メートルギャラリー」の横出口を見る。正面に「石舞台」。廻り込んで。「石舞台」の「寄り付き石」・「橋掛の巨石」には裂け目が縦に大きく入っていたが、これは移動中に入ってしまったものか?それとも、これもデザインか?古字解読の師匠から、「「橋掛の巨石」に使われているのは福島の滝根石、重量23トン、割れた状態で見つかったため、その姿を活かして配置されています」と書かれているネットページがあると。それにしても、この場で瞬間的に割れた如くに、繊細な割れ目が見事に走っていたのであった。能舞台の寸法を基本にした石舞台。【れが国の芸能の起源は古く、アメノウズメノミコトが、隠れてしまった天照大神を誘い出す為に舞ったとされる天の岩戸伝説にまで遡る。現在まで引き継がれている芸能では、奈良春日大社のおん祭りにおいて、春日若宮社から深夜にご神体が渡る神事の際に芝生の舞台上で奉納の舞が毎年演じられている。これが芝居の語源であると言われているこの石舞台は能舞台の寸法を基本として計画された。素材として、当地を開発し地盤を整備した際に出土した夥しい数の転石を主に使用した。この土地は数メートルの地下が強固な岩盤で、近在には根府川石丁場、小松石丁場がある。舞台四隅の隅石には近隣の早川石丁場跡から発掘された、江戸城石垣の為の巨石を配している。その鑿跡(のみあと)から江戸初期に切り出され、江戸城初期計画が完成された為、放置された石材と思われる。舞台の橋掛りには23トンの巨石を据えた。この石は福島県川内村の滝根石で、岩盤から剥がされた状態で見つかった。石橋の軸線は春分秋分の朝日が相模湾から昇る軸線に合わせて設定されている。演能は夜明け前の薄闇に曙の差す頃始まり、後ジテ冥界に帰る頃にその背に朝日を受ける、という構想でこの舞台は設計された。】この石舞台の上で、能が演じられると。写真はネットから。写真はネットから。「三角塚」。海に向かう「三角塚」の石組み。この頂点は春分秋分の正午の太陽の方向を指している と。【海に向かった三角形の舞台の頂点は春分秋分時の正の太陽の方角を指している。この時太陽は子午線通過する。子午線とは南極と北極を結ぶ大円で、子の方角(北)から午(南)に伸びる線を指す。根府川石を組む過程で古墳のような石室空間が現れた為、実際に古墳石室に使われた石と石棺の一部を内部に収めた。】ズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.20

コメント(1)

-

熱海・糸川桜へ(その8): 逢初坂~走り湯~走湯神社~足湯~伊能忠敬測量隊御一行宿泊の宿~れんが屋

「錦ヶ浦」を後にし「お宮の松」前を通過し、国道135号を真鶴方面に戻る。ENEOSのスタンド手前の坂道をウネウネと下り、海岸に出て北に進むと左手にあったのが「伊豆山温泉 走り湯」の案内柱。その先には16段の石段が。「日本三大古泉 走り湯」「走り湯」案内板。「走り湯(はしりゆ)この温泉は今から約一ニ〇〇年前に発見されたと言われている全国でもめずらしい横穴式源泉です。山腹から湧き出た湯が海岸へと飛ぶように走り流れ落ちるさまから「走り湯」と名づけられました。また、「伊豆」の国名が走り湯の「湯出」(湯出ずる国)に由来するとも伝えられています。湧き出す湯が病を治し長寿に効験があるとされ、古くから神格化し信仰の対象としておりました。この山の手に位置する「伊豆山神社」は江戸時代まで「走り湯山・走湯権現」とよばれ源頼朝が信奉し、源氏再興の基を作ったとして歴代鎌倉将軍の信仰をあつめました。鎌倉時代以後は、ニ所詣(走湯権現・箱根権現の参詣後に三島大社も加えられる)が普及して、武家や東国に下向する公家等が参詣に訪れました。室町時代には文人・高僧や各階層の旅行者が湯治を兼ねて訪れ、江戸時代に入ると熱海に湯治に来た諸大名が参詣の折に必ず走り湯の見物をして帰ったと言われ、「大湯」とともに熱海の名を広く世に知らしめました。鎌倉三代将軍源実朝はニ所詣での折に走り湯にて次の三首の歌を詠んだといます。「わたつ海の なかにむかひで いづるゆの いつのお山と むべもいいけり」「はしるゆの 神とはむべそ いひけらし はやきしるしの あれはなりけり」「伊豆の国 山の南に いずる湯の はやきは神の しるし なりけり (金槐和歌集)」走り湯内部案内図。幅約5尺(1.5m)、高さ約5尺3寸(1.6m)の隧道の奥に「走り湯」の湯口がある。養老年間(717年~724年)当時、1日約七千石( 1分間に約900リットル)が湯滝となリ奔流となって海岸に流れていたと言われている と。「伊豆山神社参道「いまむかし」」案内板。「伊豆山神社参道「いまむかし」現在の伊豆山神社の参道は837段のコンクリート製階段が確認されていますが、昭和30年代初期までは写真にあるとおり浜石の石段でとても情緒的で壮観であり又、その石段は海から神社本殿まで繋がっていました。現在ではコンクリート製階段の下に写真の浜石の石段がほとんどの部分眠ってしまっています。時代の流れの中で浜石の参道は姿を変えてしまいましたがそこから見られる雄大な相模湾や沖に浮かぶ初島などの景色は平安の頃より変わらぬ表情を見せてくれています。悠久な時の流れの中で、偉大なる先人たちが国家の安泰、国民の幸せを願いながら歩いた参道を、あなたのその足で歩いてみてください。かって源頼朝と北条政子に運命の導きを与えた伊豆山の大神があなたにも微笑みかけてくれるかもしれません。」「江戸時代の伊豆山神社参道」(右)と「現代の伊豆山神社参道」(左)。「江戸時代の伊豆山神社参道」(右)をズームして。伊豆山神社参道について当、伊豆山神社はその参道のほとんどが階段であることから「歴史の証人になりませんか」の呼びかけで多数の参加者によリ平成22年2月14日に神社参道階段の段数調査が行われました。1、神社参道を、伊豆山浜から神社本殿前までとする。1、踊リ場の長短かかわりなく1段、段の高低にかかわらず段のあるところは1段とする。1、宮下で横断する市道の段差は、階段としない。浜から本殿前まで837段あったと。「逢初坂(あいぞめざか)」碑。国道135号の伊豆山郵便局の西から南西に下り、さらに狭い石段を複雑に曲がりながら海岸近くまで。坂下近くに“走り湯”の源泉がある。Aizomezaka走り湯~逢初橋 Hashiriyu Hot Spring—Aizome Bridge200m 200meters 逢初地蔵 Aizome Jizo Buddha走り湯の源泉 Wellspring of the Hashiriyu Hot Spring走湯神社 Hashiriyu Shrine海浜プール Kaihin Swimming Pool花火大会 Fireworks Festival 仲秋名月歌会 Autumn Moon Poem Festivalさざえ祭り Top- shell Festival伊豆山神社例大祭 lzusan Shrine Mein Festival今回、「逢初橋」の先にあった、2021年7月の熱海市伊豆山の大規模土石流発生での犠牲者26人の献花台は片付けられていた。そして2月9日、熱海港で見つかった骨片がDNA型鑑定の結果、行方不明だった太田和子さん(当時80)のものと判明したのであった。土石流発生から約1年7カ月で最後の行方不明者が見つかったのだ。合掌!!こちら中央は「役小角(えんのおづぬ)という仙人の石像」。走り湯は、この役小角が見つけた源泉だというエピソードが残っているのだ と。「役小角」は、鬼神を従わせる力をもつ仙人であったが、その優れた力をもつあまり、都で好き放題していたのだと。「役小角」をウィキペディアから。「走り湯と役行者(えんのぎょうじゃ)伊豆山の海岸の洞穴から熱いお湯が海に向かって流れ出ているのを知っていますか。昔は、もっともっと勢いよく、走るように流れ出ていました。それで「走り湯」と名付けられています。この「走り湯」には次のような話が伝わっています。昔、文武天皇のころ(西暦699年)役行者という仙人がいました。この仙人は、鬼神を使って、水を汲んだり、薪を割らせたり、掃除をさせたりする事ができました。そんな力のある役行者は、しだいにわがままになり都で自分勝手の振る舞いをして、都を騒がせましたので捕らえられて伊豆の大島に流されました。その役行者がある日、大島から伊豆の方を眺めていますと、伊豆の山の上に五つの色をした煙が出ているのを見つけました。不思議に思った役行者は、波の上を渡ってきてこの「走り湯」を見つけたという事です。役行者は、この「走り湯」の近くに草で小さな家を作り、滝のように流れるお湯にうたれながらさらに修行して立派な仙人になったという事です。役行者が罪を許されて都に帰った後も日本中の行験者(山にこもって修行する人)がここに集まって修行したので「走り湯」の名前は広く知れわたりました。(あたみの民話と伝説、むかしこんなはなしがあったとさ)より役行者七世紀後半の山岳修行者。本名は役小角(えんのおづぬ)役優婆塞(えんのうばそく)とも言う。日本の山岳宗教である修験道の開祖として崇拝され、江戸末期には神変人菩薩(じんべんだいばさっ)の諡号(しごう)を勅賜された。多くの奇跡が伝えられるので、実在を疑う人もあるが、「続日本紀」文武天皇三年( 699 ) 5月24日条に、伊豆島に流罪された記事があり、実在したことは確かである。多くの伝記を総合すれば、大和国葛上郡茅原郷に生まれ葛城山に入りやがて陰陽道神仙術と密教を日本特有の山岳宗教に取り人れて、独自の修験道を確立した。そして吉野金峰山や大峰山、その他多くの山を開いたが、保守的な神道側から誣告(ぶこく)されて、伊豆大島に流された。この経緯が葛城山の使役や呪縛(じゅばく)と伝えられたものである。彼が積極的に大陸の新思想や新呪術を摂取したことは、新羅(しらぎ)や唐に往来したとする伝承にうかがうことができ、その終焉も唐もしくは虚空(こくう)に飛び去ったとされている。」「走り湯源泉」案内。「日本三大古泉「走り湯」ご見学のお客様にお願い。走り湯洞窟は、走り湯源泉所有者(走り湯温泉組合)によリ洞窟に温泉送湯しております。温泉湧出口には温度70℃毎分100リットル以上の温泉が常時流れています。洞窟内は大井も低く狭い構造となっています。高温多湿で視界も悪く滑りやすいので事故の無いように十分ご注意いただき自己責任にて安全にご見学されますようお願いいたします。ご注意●天井や突起物への衝突・足元の滑り・踏み外し・つまづきによる転倒にご注意下さい。●温泉湧出口・湯道・照明器具・木冊には触らないてください。火傷の原因となります。」熱海伊豆山走り湯温泉、四国松山道後温泉、神戸六甲山有馬温泉が日本三大古泉 と。「走り湯起源」案内板。「走り湯起源この温泉は今から1200年前に発見されたと言われている全国でもめずらしい横穴式源泉です。山腹から湧き出た湯が海岸へと飛ぶように走り流れ落ちるさまから「走り湯」と名づけられました。699年(文武3年) 7月1日(旧暦5月25日)に、役行者小角(えんのぎようしやおづね)は、朝廷の役人に護送され配流の地、伊豆大島に配流になったがじっとしていることができす島を抜け出しては浜辺を歩きまわり、富士山をはじめ近辺の山々を踏破しました。あるとき、伊豆山海岸から五色(赤白黄青黒)の湯煙があがっているのを目にした小角は、海岸に上陸し走り湯の近くに草ぶきの小屋を作り、湯滝を浴び、日金山や岩戸山に登り、神仏に祈る修行をし、その際「無垢霊湯(むくれいとう)、大悲心水(だいひしんすい)、沐浴罪滅(もくよくざいめつ)六根清浄(ろっこんしようじよう)」と書かれた金色の文字が霊湯と共に流れ出たと言われいます。この意味は、「これは、無垢の霊場である、菩薩の大きな慈悲の水である、この場に沐浴すれば罪が滅び、六根生ずる六つの感官、眼・耳・鼻・舌・身・意の総称〉が清らかになる」ということです。役行者がきたことがきっかけとなり、伊豆山に山岳修行者(修験者)たちが集まるようになりました。当初は日金山を中心に修行者たちが集まっていましたが、次第に人が増えるにつれ水の便が悪いことから、山を下り里に近いところに修行場所を移し、一時期は七尾の本宮跡になっていたところが中心となっていったようです。やがて今の伊豆山神社がある場所が中心となり、伊豆山を天に昇るめでたい龍に例え、富士山から入った龍が日金山から岩戸山までを〈胴体〉伊豆山権現の場所は〈目〉現在の浜町内にある花水〈鼻〉走り湯が〈口〉で呼吸をしており、富士山まで繋がっているという信仰が生まれた。」「洞窟内」。「走り湯と伊豆山信仰海岸近くの洞窟から熱泉が走るように湧出する特異な現象に畏敬の念を抱いたことが走り湯信仰のはじまりとされ、平安時代の終わり頃にはすでに著名な霊験所の一つに数えられました。伊豆山を含む伊豆半島の山岳は修験道の修行場となり、走り湯は山伏が山へ入る前に沐浴をおこなう重要な場所でした。豆州熱海絵図〈1681 (天和元)年〉静岡県立中央図書館蔵江戸時代前期の熱海を描いた現存する最古の絵図。走り湯と湯屋、役行者(堂)などの地置関係が確認できる。」「走り湯と宇佐美--多賀火山群」案内板。「珍しい横穴式源泉走り湯は伊豆山の山腹に湧いた温泉で、珍しい横穴式の源泉をもちます。今から約1000年前に発見され、山腹から湧き出た湯が海岸へと飛ぶように走り流れ落ちる様子から「走り湯」と名付けられました.現在は洞窟の中に送湯管で温泉を送って、かっての様子を再現しています。走り湯から837段の階段を上ると、伊豆山神社の本殿に至ります。」「走り湯が湧くしくみ」。「走り湯が湧くしくみ走り湯の周辺の大地は宇佐美-多賀火山群の火山活動による噴出物の地層でできていて、この地層中から温泉が湧き出しています。火山が活動したのは今から70万~ 50万年前頃と考えられますが、その余熱によって温められた地下水は温泉となって地上に届けられています。」「史跡 走り湯」碑が左手に。「史跡 走り湯 昭和五十二年四月ニ十五日 市指定この温泉は、奈良時代の養老年間に発見された全国唯一の横穴式源泉である。往時は一日約七千石(1分間に約900リットル)の温水が湯滝となり奔流となって海岸に流れてたといわれている。古くから霊湯とされ、火山や温泉湧出に対する自然信仰から生まれた伊豆山神社と深いかかわりをもち「走り湯権現」とよばれていた。いずれも日金山を背景に、山伏の修験の地として発展した。源頼朝は、治承四年(一一八〇)八月の旗揚げ前から、伊豆山権現を信奉していた。平家滅亡後まもなく「二所詣:にしょもうで:」と言って、伊豆山権現、箱根権現を参詣した。のち三島明神も加えられて、政子や実朝もこれを行った。明治の初め、皇室の御料温泉となり、伊豆山温泉発祥の源泉として、観光開発に貢献した。しかし、昭和三十九年源泉の多掘の影響をうけて枯渇したが、昭和四十五年増掘によって復活した。三代将軍・源実朝は、二所詣の折、ここで次の三首の歌を詠んだと金槐和歌集に載っている。わたるうみの なかにむかひて いづる湯の いづのお山と むべもいひけりはしるゆの 神とはむべそ いひけらし はやきしるしの あればなりけり伊豆の国 山の南に いづる湯の はやきは神の しるしなりけり(表記は国歌大観による) 昭和六十一年三月 伊豆山走り湯温泉組合 熱海市教育委員会」「走り湯入口」入口まで行くと、もうもうと湯気が立ち込めていて、明かりが灯っていても内部の様子が良くわからない。こちらの洞窟は高さがおよそ150~160センチくらいであろうか、あまり高くないので、少し背を屈まないと入れなかった。「熱海市指定文化財 史跡 走湯温泉跡 指定 昭和五十二年四月ニ十五日」中から出て来る人を待つ。そして入口まで来るとムッとする熱気が既に溢れていた。温度は70度位の湯が沸いているそうなので中はけっこう湯気で満たされていて正直なところカメラには心配な環境。もちろん我が眼鏡もアッという間に曇ってホワイトアウト状態に。よってメガネをオデコにして一気に入って出てこようと!!また一人が出て来られた。そして蒸気朦朦の中を進む。レンズを拭いた瞬間にシャッターを押す。前方がよく見えなかったが。大きな目幅の格子が湯源にはあるのであった。以下2枚の写真はネットから。下記の写真のようになっているらしい。次に「走湯神社」を訪ねた。「走湯神社解体修繕趣意伊豆山神社は かって伊豆御宮 伊豆大権現走湯大権現と称され 略して伊豆山 走湯山と呼び親しまれ 強運守護 福得和合 縁結びの神として古くより武家諸侯をはじめ広く崇敬を集めております御神威の源は 沸き出づる霊湯「走り湯」とされ その霊湯に鎮まります走湯神社の御社殿も永年の風雨による老朽化が著しく 今般解体修繕を行う運びとなりましたこれにより御神体は解体修繕工事完了までの間伊豆山神社の御本殿にお遷し致しております令和五年四月末完成を目指しており 修繕中は伊豆山神社御本殿にご参拝いただ伊豆大神の更なる御神徳をお受けくださいまた 解体修繕のご寄付は一口 千円より伊豆山神社社務所にて承っております五ロ以上ご奉納の方には記念品をさしあげます皆様方のご芳志をお願い申し上げます 伊豆山神社社務所」「走湯神社」の御本殿は基礎のみが完成していた。解体修繕前の「走湯神社」の姿をネットから。この「走湯神社」は伊豆山神社の境外社である。御祭神は天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと)と。「走り湯」入口を見下ろす。多くの方々が順番を待っていた。そしてこちらが「走り湯の足湯」。しかしながら、この日は階段にトラロープが張ってあり休止中であった。コロナ禍の影響か?「足湯ご利用時間午前9時~午後4時」とあったが・・・。高さ6mの所にあるので、足湯に浸かりながら、伊豆山港、初島、そして運が良ければ房総半島などを眺めることができるのであったが!!写真はネットから。そして次に訪ねたのが「うみのホテル 中田屋」前に立つ「伊能忠敬測量隊御一行宿泊の宿」の碑。「うみのホテル 中田屋」は江戸時代後期の享和元年・1801年に創業。実測による日本地図を初めて作ったことで知られる測量家、伊能忠敬の測量隊が宿泊したとされている。しかしながら現在は閉鎖されているようであった。以前は、走湯の目の前にあるこの「うみのホテル中田屋」浦に、「走り湯資料館」がありその歴史にふれることができるほか、走湯で作った温泉卵「走り湯御玉」が販売さていたが、これも現在は閉鎖されていたのであった。「伊能忠敬」像。江戸時代、日本国中を測量してまわり、初めて実測による日本地図を完成させた人物。忠敬は、延享2年(1745年)現在の千葉県九十九里町で生まれ、横芝光町で青年時代を過ごし、17歳で伊能家当主となり、佐原で家業のほか村のため名主や村方後見として活躍します。その後、家督を譲り隠居して勘解由と名乗り50歳で江戸に出て、55歳(寛政12年、1800年)から71歳(文化13年、1816年)まで10回にわたり測量を行いました。その結果完成した地図は、極めて精度の高いもので、ヨーロッパにおいて高く評価され、明治以降国内の基本図の一翼を担った。第9次の測量1815年(文化12年)12月(旧暦)、忠敬は弟子11人とともに八丈島と伊豆七島を測量し、下田から伊豆東海岸を測量するの旅の中で熱海を訪れた。12月(旧暦)13日に網代、14日下多賀、15日、16日には熱海を測量し、それぞれ宿泊。17日に伊豆山に入り、18日から海岸沿いに小田原まで測量したのち、熱海に引き返し、熱海で年越しをするなど、約1カ月間滞在した。1801年にもにも熱海を訪れ、熱海本陣や網代、初島に宿泊している。江戸時代に初めて日本地図を作ったことで知られる伊能忠敬測量隊の一行が、熱海に合計で45泊していることが分かった。測量隊が最も多く宿泊したのは本土では岡山の64日が最高で、北九州、熱海、下田の順だったといい、「熱海には本土では3番目に多い45日宿泊し、地図の製作や温泉で旅の疲れを癒したと思われる」と。第9次測量のルート図(赤線)をネットから。文化12年4月27日総員数11名で江戸出発。藤沢、小田原、下田街道(三島、韮山、天城、下田)へ。伊豆七島(三宅、八丈、漂流して三浦、御蔵島、三宅、神津島、新島、利島、下田、大島)、下田に戻る。ただし、伊豆七島の測量には、伊能忠敬は高齢もあり、唯一参加しなかったのだと記憶しているが・・・。そして次の目的地の「小田原文化財団 江之浦測候所」に向かって進む。国道135号から真鶴駅手前で東海道線のガードを潜り県道740号線に入りひたすら進む。途中、「れんが屋」で昼食を楽しむ。神奈川県小田原市江之浦400−4店内。江之浦れんが屋は、神奈川県小田原市にある海が見えるレストラン(洋食・和食)。つづら折りの旧道(県道740号線)沿いにあり、海沿いの135号線よりも山側の立地の為、相模湾をより雄大に眺めることができたのであった。この日の「ランチ」を楽しんだのであった。熱海から目的地の「<小田原文化財団 江之浦測候所」への走行ルート。赤い線の左側がそのルート。国道135号から東海道本線の「新福浦立体」を潜り、ひたすら小田原湯河原線の山道・県道740号線を進んだのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.19

コメント(0)

-

熱海・糸川桜へ(その8):錦ヶ浦へ

「熱海城」を後にして熱海の景勝地の一つ「錦ヶ浦」を訪ねた。車を、ホテルニューアカオの手前に駐めて散策開始。伊豆の玄関、魚見崎の南から約1キロメートルに及び断崖が続く名勝。(魚見崎~錦ヶ浦~曽我浦は約2キロメートル)太陽がのぼるとき、光が浦にそそいで眩しい五色の光となって輝くことから、京の錦織の名をかりて「錦ヶ浦」と呼ぶようになったと。熱海多賀火山の名残を残し、源頼朝、加藤清正などの歴史的人物に由来する伝説も残されている。崖の高さは80メートル。荒波が刻んだ兜岩・基盤岩・烏帽子岩・弁天岩など奇岩が並び、海上には初島や大島が浮かぶ名勝。ホテルニューアカオ~喫茶「花の妖精」付近から、この絶景を眺めるのがおすすめ と。下部の海沿いにも隧道が確認できた。車を駐めた先にあったのが「観魚洞隧道(かんぎょどうずいどう)」。熱海・伊東間を結ぶ旧幹線道路上にあり、相模湾に臨む魚見崎を貫く隧道。瘤出仕上(こぶだししあげ)石材を用いた総切石積の内部覆工と、馬蹄形坑口を有し、笠石、帯石、ピラスターを備え、持送付扁額をもつ坑門を両端に築く。急峻な崖からなる海岸景観によく馴染んでいる。2002年に国の「登録有形文化財」に登録され、 現在も車両・歩行者トンネルとして利用されている(全長113m、幅員4.1m)。入口には「先入優先」と。離合(すれ違い)不可能な幅員のためなのであろう。「観魚洞隧道」と書かれた扁額石板と要石(キーストーン)。内部のアーチ状の石積み。熱海周辺の景観や、明治時代に造られたトンネルの雰囲気に調和するランタンを モチーフにした照明器具11台を設置。光源には100W白熱電球相当の22W電球型蛍光灯を採用し、 石などの素材感や陰影を感じられるよう、全体をほのかな明かりで照明していた。 また、光色は電球色を採用することで、昔ながらの古き良き景観を暖かい光で包み込み、 趣のある雰囲気を創出しているのであった。熱海桜。ホテルニューアカオ(旧:HOTEL ACAO)を見る。約2kmに及ぶ断崖が続く名勝が眼下に。半円状に波食された磯は波が渦巻く。押し寄せる波浪で侵食された「海食の崖」下には、崩れ落ちた岩や海窟がある。この日は海は比較的静かであったが、磯は波が渦巻いていた。2018年4月 世界ジオパーク認定「風景を読む火山島・伊豆七島伊豆半島はフィリピン海プレートが北上するにつれて、2000万年かけてはるか南の海から現在の位置に移動してきました。フィリピン海プレートは本州側のプし一トの下に沈み込んでいます。その影響で伊豆半島西側の駿河湾は日本一、東側の相模湾は日本ニ位の深い湾となっています。三原山の噴火活動によってできた大島をはじめ、伊豆七島もフィリピン海プレートに乗っています。伊豆半島の原型も大島と同じような火山島でした。成り立ちが同じという意味では、伊豆半島と伊豆七島は兄弟のようなものです。」初島(はっしま)初島は平らな形をしています。どのようにできたのでしようか。通常、波打ち際では、波の作用によって、陸側が削られて段差となり、海底では土砂がたまって平坦になります。それが隆起すると、海底で形成された平らな部分が水面上に顔を出しまそれが繰り返されると、段々の地形ができます(隆起海成段丘)。初島は縄文時代以降の7000年間に10m以上隆起したことが分かっており、日本でも有数の隆起速度域です。1923年の関東大震災では一気に約2m隆起しました。「初島」に向かって進む高速船は「イルドバカンスプレミア」号。再び「海上保安庁の巡視船 いず(JCG Izu, PL-31)」を眼下に。岩にへばりつくように松の老木が。「海蝕洞」。下まで石段を下って「海蝕洞」を正面に見る。「錦ヶ浦」は、陸上で噴火活動した熱海火山のひとつである魚見崎(うおみざき)火山が約60万年前頃に、主に水底で噴火した後に、地殻変動により隆起して、陸上で噴火した噴出物が覆っています。相模灘(さがみなだ)の波濤(はとう)により海食された崖には、波食台(はしょくだい)・波食窪(はしょくくぼ)や海食洞(かいしょくどう)などの奇岩・景勝が見られる観光地。「穴の中をのぞいてみよう!」。穴をのぞいたところ下にある洞窟と繋がっていることが解ったのであった。上まで戻り、再び海蝕洞を見る。「熱海温泉郷」碑。「昔、仁賢天皇の御代 この地には天地異変が相つぎ、錦浦付近の海中からは熱湯が噴出した。魚は姿を消し、村人は日々の糧を失った。村人は思案の末、箱根山中に籠る高僧、万巻上人に救いを求めた。上人は錦浦の先端 黄金崎の観音堂に座し、三日三晩祈りを続けた。その願いが通じてか、温泉は地上に湧き出し、海は再び蘇ったという。以来、人々はこの地を熱海と呼び習わし、今日では有数の温泉郷として広く人々に親しまれている。」以下、ネットから。「あたみ歴史こぼれ話第四十一話 天下の名勝 錦ヶ浦錦ヶ浦は錦浦とも呼ばれ、昔から多くの人に知られた景勝の地でした。すでに元禄12年(1699)の「豆州熱海地志」(鈴木秋峰著)には、熱海から網代へ舟で遊ぼうとする人は必ずといってよいはど錦ヶ浦を見物したと記され、「豆州熱海十景」(元禄16年)にも「熱海八景(明治21年)にも「錦浦秋月」が名勝の一つとして挙げられています。また、明治の評論家高山樗牛は「嶄然(高くぬきん出ているさま)海を抜くこと一百丈(約300m)、断崖直に下りて斧もてけづりたらむが如し」(「わがそでの起より)と、その臧容を称えました。明治42年、伊豆東海岸道路(現・国道135号線)の建設が始まり、念仏山(八幡山)の山腹に観魚洞隧道(トンネル)が掘られて身近に錦ヶ浦を望めるようになりました。市が発刊した「熱海」(昭和28年)から「錦ヶ浦」の記述を見てみましよう。「海岸は絶壁をなし、海中の岩々に白波の当って碎ける様は壮観である。兜岩、烏帽子岩、碁盤岩、霰岩、弁天岩等々の岩がある。・・絶壁の岩腹に二つの空潟がある。大きい方の空洞は小舟を通すことが出来る程で胎内竇りと称し、小さい方を狗竇りと称している。僅かに舵を転ずると一巨巌がある。之を錦岩といいその下に大空洞がある。この洞中に散在している五彩の奇岩が旭光(朝日の光)に映じて水面に反射しあたかも錦のようである・・」この錦岩のさらに西には承応年間(1650年代)に観音像が安置されたという観音窟という洞窟があり、「豆州熱海地志」には鈴木秋峰らが30人余りで内部を探検したが奥を極められないまま引き返したことが記されています。昭和34年8月、熱海市の職員が観音窟の調査に挑みました。狭い人口を入ると清水を湛えた10m3程の池があり、暗闇を無数の蝙蝠が飛び交って悪臭が立ち込めていたそうです。観音像を祭ったらしい所もありましたが、この洞窟は昭和60年頃の国道工事で崩された岩により塞がってしまったとのことです。参考「熱海市史」、太田君男編著「続熱海物語」他」再び白の渦の混沌を。漁船が。青と白のカオスが広がっていた。遠く「初島」を見る。「伊豆半島の成り立ち世界ジオパーク認定本州で唯一、フィリピン海プレート上に位置する伊豆半島は、かって南洋にあった火山島や海底火山の集まりでした。数千万年前に誕生した海底火山群はプレートとともに北上し、数1OOkmにおよぶ旅路の末に本州に衝突して現在のような姿になりました。約60万年前の出来事です。伊豆半島ジオパークは2018年4月、ユネスコによって世界ジオパークに認定されました。地域の人々の活動と、地質遺産の国際的価値が評価されました。ジオバークとは、世界遺産などと同様にユネスコが推し進めているプログラムで、地質学的にみて国際的に価値のある場所(ジオサイト)の「保全」「教育」「持続可能な開発」を一体とした概念により管理されたエリアのことです。多賀火山と熱海熱海の大地は約30万年前まで活動していた多賀火山の活動によって形成されました。ここ錦ヶ浦は、多賀火山初期の浅い海底での墳出物が見られる責重なジオサイトです。ホテル周辺には、海中に流れ込んだ溶岩が砕けた水冷破砕溶岩、その後の波の浸食によってできた海食洞など随所にジオを体感できるスポットがあります。特に夏季限定で開放されるオーシャンプールでは、多賀火山がもたらした迫力満点の溶岩の造形を楽しむことができます。」上記案内板の写真。夏の光景であろうか?海の上空からの写真。南側の岩場を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.18

コメント(0)

-

熱海・糸川桜へ(その7):熱海城(5/5)

「荻原一青画展「名城再現とふるさとの城」開催にあたって」。「日本の主な地方都市、とりわけ県庁所在地は近世の大名が築いた城下町です。城はその政治・経済・文化の中心であり、その時代の智慧と技術の結集されたわれわれの先祖が残してくれた貴重な文化遺産です。しかし、日本の城の建物は、ほとんどか明治維新になって無用の長物として取り壊わされ、さらに残っていた城も太平洋戦争末期の空襲により多くが焼失してしまい、何と今日現存する天守は全国で十ニ城にすぎなくなってしまいまた。その上、現在の地方中小都市やその近郊の宅地造成・鉄道や道路建設などにより、石塁・濠・土塁なとまでが次々と破壊されています。そこでわたしたちは、日本の城を後世に正しく伝えるため、また名城のかっての雄姿を見ていただき、みなさまの郷土の歴史の一端を知っていただくため、ここに「名城再現とふるさとの城」展を開催するものです。ここに展示した絵画ニ三三点は、すべて荻原一青画伯により、戦前・戦後を通して、精密な画法と史実に基く考証によって描かれた鳥瞰図です。どうか、この企画の主旨をご理解いただき、日本の城の造型美を鑑賞してください。 日本城郭資料館 熱海城文化資料館」荻原一青氏の自筆の原稿「古城と私」。「「城」は私達の先人が残した貴重な文化財です。私はこの城に心をひかれ北から南へと古城を尋ねて歩きました。そしてはや四十余年の歳月を経過しています。私の人生は、まさに城に生き、城に終わるといってさしつかえないでしょう。幾星霜の風雪に耐えて、厳然とそそりたつ天守の偉容、静かにたたえる堀水に影をうつして、栄枯盛衰のあとをしのばせる石塁のありさまをひとつひとつ、確かめながら、ひたむきにそれを描かずにいられませんでした。昼間の労働を終え、夕げをすませてからの自由な時間は私の最も楽しいひとときです。しかし、それはまた同時に最もきびしい制作の時間でもありました。私はこのひとときをただしゃにむに突き進んで四十余年を過したわけで、今、ふりかえって、まことに感慨深いものがあります。ここに掲げた城郭図は、どれもそうした苦心の結晶であり、私の生命ともいえるものです。 荻原一青」荻原一青氏。「文学博士鳥羽正雄監修・荻原一青画日本名城画集成 全一巻北から南へ、古城を訪れ、城郭を描き続けて四十余年!故荻原一青氏こそは、生活の苦境と闘いながらも、その生涯を城の研究と写実に捧げ尽くした画伯です。日本城郭研究の最高権威・鳥羽正雄博士も高く評価された”科学的に誠実で、しかも芸術的に美しい”荻原一青氏の全作品を網羅、厳正忠実に再現、超豪華本が「日本名城画集成」が、昭和52年小学館より刊行されました。この本の作品実物が熱海城日本城郭資料館に展示公開されてあります。」「荻原一青・画 鳥羽正雄・監修 日本名城画集成」。マッチ棒城を囲むように作品が展示されていた。「天守現存の城」「天守現存の城弘前城(青森県)、松本城(長野県)、丸岡城(福井県)、大山城(愛知県)、彦根城(滋賀県)、松江城(島根県)、備中松山城(岡山県)、丸亀城(香川県)、伊予松山城(愛媛県)、宇和島城(愛媛県)、高知城(高知県)、姫路城(兵庫県)の十二城のみ現存。△上段現存天守風景図▽下段城郭鳥瞰図、縄張図」「下段城郭鳥瞰図、縄張図」「姫路城」。「現存する櫓と門」。そして「浮世絵 春画展」へ。※18歳未満の方のご入場はご遠慮ください と。浮世絵展示。「葛飾北斎 富嶽三十六景 凱風快晴」。「葛飾北斎 天保元年~五年(1830 ~ 1834)制作富嶽三十六景 凱風快晴(がいふうかいせい)夏の富士山を描き、わずかな色彩しか使っていないにも関わらず、富士山の迫力を捉えた傑作。どこから富士山を描いたのかは、特定できない。北斎の春画を春画展にて展示中。」「喜多川歌麿「五人美人愛敬競 兵庫屋花妻」」「葛飾北斎 大錦富嶽三十六景 甲州石班沢(こうしゅうかじかざわ)」「 歌川国貞 大錦 美人画「当世春景色」懐紙をくわえる美人」「歌川国貞 東海道名所 江ノ島」将軍が江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑(あわび)を取ってくるようすを上覧している場面。そして「春画」コーナーは撮影禁止と。「春画の楽しさ19世紀の初頭の文化・文政期(1804ー30 )には、わが国の総人口は2562万人であった。江戸末期の天保年間(1830ー44 )には、江戸の人口は128万人であった。この江戸府内の人口は往時のロンドンよりも多く、世界でも稀にみる大都市になっていた。そしてこの大都市の文化は京都、大阪とは違い江戸の根生の文化が育った。中でも浮世絵版画の盛行は日本中の耳目を集めて発展した。これを吾妻絵、錦絵、江戸絵などと称した。江戸見物の客たちは必ずと言っていいほど、この錦絵(多彩色版画)を求め、土産物とした。それこそ夢のような美しさだった。それも美人画に集中した。大江戸の粋な芸者の姿など人気があった。ここに展示する春画などは、殆ど見る機会もなく、書店の店先にもない。春画の購買客のすべては予約であり、江戸勤めの家老か町人の富裕層に限られていた。こうした錦絵の美麗な春画などは、最高の贅沢品であり、江戸の華侈な文化の象徴的な存在であった。加えて舂画は厳しい出版禁止令の中にあって唯一の埒外であった。浮世絵師たちは、この春画に人間喜劇を描き出した。画文一致の挿絵の数々は、この人間喜劇の舞台となり、過去のいかなる時代にも出現しなかった独自のジャンルを築き上げた。これほど解放的で自由闊達、抱腹絶倒な春画美術は江戸の浮世絵師たちの賜物である。春画はど楽しい読物、絵画はない。一切の束縛から解かれた自由奔放さが横溢しているのだ。」次に「なぞ絵・遊び絵展」へ。「江戸時代を通して庶民の知的娯楽の一つだった判じ絵。“目で見るナゾナゾ”といえる言葉遊びで、江戸庶民との知恵比べをしてみては?愚問・珍門・難問の数々にチャレンジ!あなたはいくつ解けるかな?」 と。「江戸のなぞ絵・あそび絵このフロアでは、江戸時代に作られた「判じ絵」と「だまし絵」を展示しています。「判じ絵」とは、目でみるなぞなぞと言われて、言葉の読みを一度ばらばらにして組なおし、それを絵にしたものが問題になっています。何の絵なのか良く考えて、その絵と同じ読み方で違う意味を探します。「しやれ・だじゃれ」のようなものです。歌川国芳「だまし絵」は、江戸時代後期に登場し、「江戸に国芳あり」と言われた天才浮世絵師「歌川国芳」(1797生~1861没)が描いたユーモラスな作品群のひとつです。「戯画」と呼ばれる国芳の作品を見れば江戸末期の混乱期においても人々が笑いを忘れなかったことがわかるでしよう。」「ハト」。「歌川国芳「みかけはこわいがとんだいい人だ」」集まっている人は何人??何と15人!!歌川国芳 「人かたまって人になる」人おおき 人の中にも 人ぞなき 人になれ人 人になせ人こちらは何人? 歌川国芳「人をばかにした人だ」。人の心は さま/″\なものだ いろ/\ くろふして よふ/\ 人一にんまえになった「一勇斎國吉 としよりのよふな 若い人だ」 大判錦絵 弘化四年(1847)頃 いろ/\な人がよつて わたしのかほをたてゝおくれで誠にうれしいよ 人さまのおがけでよふ/\人らしいかほ丹なりました作者不詳「面白くあつまる人が寄たかり… 地震動珍録」面白く あつまる人が 寄多加利 世が直るとて よろこべる形(おもしろくあつまる人がよりたかりよがなおるとてよろこべるなり)歌川国芳「なまず」「だまし絵」。動いて見えるとのことであったが︙︙・???リンカーンの絵、顔には何か動物がいろいろ隠れていると。鯉の中にも金魚がいると。ズームして。可愛い犬のダルメシアン。犬の白黒の模様を遠目によく見ると、牛が背中と後ろ脚に隠れていた。「遊び絵」と呼ばれ、色々な仕掛けがある絵。写真だと確認しづらいが、一見普通に見えるだるまの中には、蛇を始めとする動物が描かれているのであった。「江戸体験コーナー」の「駕籠」。江戸時代どころか昭和にも使われていた「肥え桶」。我が家にもあった!!畑に撒く姿も覚えている!!そして最上階の展望台より伊豆半島・網代方向を見る。そして熱海サンビーチ方向を見下ろす。「スパ・マリーナ熱海」方向をズームして。ホテル・高層マンション・住宅ビルが立ち並ぶ。中央の巨大な白亜の建物は「熱海パサニアクラブ」。日本最大クラスの斜面型集合住宅。斜度28度の南東向き傾斜地に建てられた外観は個性的!!マンション名は常緑樹パサニアに由来し、分譲時にはパサニアの若木が各戸のバルコニー花壇に植えられた。ほとんどの部屋がルーフバルコニー付で、山の間に見える相模湾の眺望は熱海の喧騒から離れ、静かな環境を保っている。各戸に温泉を引込することが可能であるとのこと。◆所在:静岡県熱海市熱海1739-34 地図はこちら◆交通:JR東海道本線 熱海 駅徒歩12分◆階数・向き:9階/28階建 ◆専有面積:93.36㎡◆バルコニー面積:28.11㎡◆間取り:3LDK ◆総戸数:279戸◆構造:鉄骨・鉄筋コンクリート造◆築年月:平成元年10月ズームして。平成バブルのリゾートマンションなのであろうか?中央に長い斜行エレベーターが。パノラマ撮影してみました。「真鶴半島」。「真鶴半島」の「三ツ石」をズームして。「初島」。「伊豆大島」。 「熱海城岬公園」内の「ヒルトップテラス」を見下ろす。そして熱海城を後にして「ヒルトップテラス」前から熱海城を見る。人の姿はほとんどなかった。再び「海上保安庁の巡視船 いず(JCG Izu, PL-31)」を眼下に。そして「熱海秘宝館」のオブジェ。「熱海秘宝館」は、東京ドームの系列会社「熱海ロープウェイ」が運営。1996年に設立。日本最後の秘宝館ということで、訪れる若者カップルやテレビ収録も多いとのことだが・・??。ズームして。熱海城の展示物の質と量に驚き、益々建設の経緯について知りたいと思いながら、半世紀以上ぶりに訪ねた熱海城を後にしたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.17

コメント(0)

-

熱海・糸川桜へ(その7):熱海城(4/5)

エレベーターで2Fに上り「日本城郭資料館」は訪ねた。日本全国の城に関する資料を展示!大阪城、名古屋城、姫路城、松本城を全てマッチ棒にて制作!多いものは約4万本で作られた精巧なお城に思わずビックリ!「城の歴史」案内。「城とは・・・「城」という字は、土と成の字からできていて、(土から成る)構築物という意味です。したがって、外敵から身を守るため、土を掘って窪地をつくりその土を盛りあげ土塁とし外から侵入を防ぐための設置が「城」である訳です。古くは、猛獣などから守るため、また自己防衛、住居防備の観念から城が築かれました。何も天に輝く天守や櫓などがなくても.土盛りがあれば、そこに城そのものが残っていることになります。では以下、日本の城について見てみましょう。古代の城人類は農耕という手段を見い出すと、放浪の生活から集団による定住がおこなわれます。異集団から身をるため、また排水のため集団居住地の周囲に堀りをめぐらすようになります。これが「環濠集落」といわれるもので、わが国では、縄文時代末期から弥生時代にかけての集落遺跡によく見受けられます。これが考古学的に最古の城です。弥生時代も中頃になりますと、邪馬台国が現われ、その女王卑弥呼の居城は、「魏志」などにみられるように壮大なものが見受けられます。さらに古墳造営は、土木技術の発展を促し、大和朝廷の時代になると、朝鮮の築上技術をとり入れた山城が北九州一円に太宰府を中心に築かれます。さらに東北地方には蝦夷地経営のため、多賀城、秋田城などの城柵がたくさん築城されました。」「中世の城---武士の登場と方形館---古代の律令制度が緩んで、荘園制度ができると、都にある荘園主にかわり、地方にあってこれを管理する荘官や、在地官庁の役人が武力を持つようになります。武門武士の生成発達がこれです。武士は自衛のため、館の周囲に豪をめぐらし城としました。ことに関東地方は武士階級の活躍がめぎましく、一族支配(惣領支配)による武士団の発生が顕著であります。このような館の周団に濠をめぐらしたものを「方形館」といって、足利氏発祥地の足利館(栃木県)、別府氏の別府館(埼玉県)、この近くでは仁田氏館(田方郡函南町)などがあります。やがて武士団は、源平ニ氏の大騒乱を起して、貴族にかわり武家政権の樹立を果します。鎌倉幕府がこれで、治承4年(1180)源頼朝は、平氏の福原や一の谷城の例に習い、天然の要害「鎌倉」に幕府を開きました。---詰の城と楠木正成の築域---鎌倉は周囲を海と山に囲まれ、七っの出入ロである切通しがありました。この七つの切通しは、みな城郭構えで、いざ戦に備えていました。鎌倉幕府に従う武士(御家人)たちも、それぞれ館の近くにいざという時の山城を特つようになりました。この戦専用の城が、「詰の城」といい、日常生活用の城である館と区別されるようになりました。また、鎌倉時代に忘れてならないのが、文永・弘安の役といわれる蒙古軍の襲来です。建治2年(1276)、幕府は石垣づくりの防塁を博多湾に延々20キロに亘り築城、豪古軍の侵入を防ぎました。弘安の役で、弱体した幕府を倒す戦が、元弘の乱です。後醍醐天皇を中心とする建武中興の勢力は、従来の戦法である野戦から、直接、城に籠る方法、すなわち「籠城」策をとりました。楠木正成が考えた戦法で、正成は金剛山を中心に、千早城、赤坂城などの多くの城砦を築いて、敵勢を手こずらせ、みごと作戦に勝ちました。この千早、赤坂城の出現は、城が持っ防備力と攻勢力をいかんなく発揮したことで、後の築城法に大きな影響を与えました。」「戦国の城---山城と丘城---楠木正成の籠城戦法は、戦(詰の城)と生活(館)をひとつにした城を生み出すようになりました。城はおのずから面積を広くして、いくつもの曲輪を持つようになり、戦い易く、生活に使利な丘陵上に城が築かれるようになりました。丘の上を平坦に削平して堀切りを設けた城が全国に現われ、その城には、堀を曲げたり、土塁の高さをいろいろ変えたりして、戦略的に工夫をこらした設備が施されました。城はこの時代(室町中期)ころから、臨時的な築城から永久的な築城に変ったのです。室町時代の永亨の乱、応永の乱、応仁の乱など、あいつぐ戦乱は、城をいっそう堅固にし武力誇示、権力の象徴として利用されるようになりました。室町政権の弱体化に地方の国人領主は、惣領家を中心に大きな勢力ができあがり、やがて巨大な山城を築いて、戦国大名へと生長するものが現われます。---戦国大名の居城---戦国大名に自立していった武士は、一族や多くの家臣団の屋敷を城郭内に建てるため、大きな独立状の山を居城としました。浅井長攻の小谷城、越前朝倉氏の一乗谷城、斎藤道三の稲葉山城、下野佐野の唐沢山城、伊達政宗の岩手山城、上杉謙信の春日山城、北条早雲に韮山城、松永弾正の信貴山城、毛利元就の吉田郡山城、尼子氏の富田月山城、長宗我部氏の岡豊城などがその典型であります。権力と武力の象徴であるこれら戦国大名の居城は、やがて宮殿化して、巨大な殿舎(御殿)を持ち、土塁にかわり石垣を用いて、屋根は木端葺きや檜皮葺きにかわり、粘土瓦を使い、塗り壁の防火建築となりました。戦国時代も永禄年間(1560年)になると、織田信長による岐阜城や北條氏康、氏政による小田原城などが出現します。ことに小田原城は周囲五里におよぶ、大城郭でした。」「近世の城---信長の安土城、秀吉の大阪城、家康の江戸城---岐阜城にあった信長は、山上に三重の天守と麓に大御殿を構え、その壮大華麗さは宣教師ルイス・フロイスにより欧州へ伝えられました。しかしその数年後、信長は、史上空前の築城工事を近江安土に起こします。天正6年、安土城は完成し、その天守は最上層内外に金を張る七重(五層)、塁壁は、本格的な総石垣づくりで、まさに金殿玉楼の雄姿でありました。しかし天正10年、本能寺の変ですべてが消失、信長についで天下をとった秀吉は、大阪築上をなしとげます。大阪城は全国30余国の大名を使い、昼夜三万の役夫をもって工事をしました。天守の瓦は、金、銅、鉛、石で葺き分けられたと伝えられます。秀吉は、大阪に引きつづき聚楽、伏見、名護屋の三名城をつくり没してしまいますが、その築城技術は、家康によって引きつがれ、近世城郭の完成期を迎えます。家康は秀吉の全国諸大名の手伝普請に習って、文禄年間より江戸築城に着手、世界でも稀な大外郭をもった江戸城を、三代目家光の代に完成させます。家康は、名古屋、駿府、髙田、篠山などの要所にも築城、白壁で黒い瓦の城郭建築のパターンを、つくりました。---江戸時代の城---天下統一を終えた家康は、元和ー国一城令という法令を定め、全国諸大名の居城のみを残し、一藩一城をとして、全国の城郭を破却させました。一万石以下の藩は城とはいえず、以降、陣屋といいました。徳川300年の安泰も幕末になると外国の脅威にさらされ、各地の要所に西洋式の築城をもった台場が築かれます。「稜堡式城郭」というもので、五稜郭、竜岡城、品川台場はその代表的なものです。」「江戸城」の復元模型・ジオラマ。「江戸城(千代田城)城郭模型城郭規模、内容ともに日本一を誇る徳川幕府の政庁であった江戸城。幕府は「征夷の大将軍の居所(府)のまわり◯を張り、武家たちの集合する場所」◯◯。江戸城は扇谷上杉家の執事職太田道灌が築城後、後北条氏の領国を引き継いだ徳川家康は、天正十八年(一五九〇)江戸城に入った。江戸城の築城は、家康征夷大将軍に任ぜられた慶長八年(一六〇三)以降に着手、家康から三代将軍・家光の時代、寛永十五年(一六三八)の天守竣工まで約三十五年間にわたり、全国の諸大名に助役を命じて(「天下普請」という。)築城が行われました。これで本丸御殿、ニの丸御殿(ここが現在の皇居東御苑にあたる。)、西丸御殿などをそなえ、右回りに曲輪を配置した渦郭式縄張りの江戸城全体が完成しました。寛永の天守はニ十年後明暦三年(一六七五)の江戸大火事で焼失。遺構 ◇江戸城富士見櫓(三層)巽櫓、桔梗門、伏見櫓、西の丸大手門、清水門、田安門、 外桜田門、ニ重橋他」江戸城「天守閣」。1657年に起きた「明暦の大火」で消失。ちなみにこの天守閣は、全高は60メートルほどもある、日本最大級の大天守だったのだと。そして全てマッチ棒にて制作された「名城」を追う。「名古屋城(蓬莱城)愛知県名古屋市使用マッチ棒 約3万9千本横135、縦85、高さ88 (cm)、重さ12Kg土田寅一郎 作」「マッチ棒城郭模型展示作品のご案内 製作者 土田寅一郎この模型の見どころは、すべてがマッチ棒の軸で出来ている点であります。紙や竹ひごなどは一切使わず、璧や石垣の石ひとつひとつまでマッチ軸で仕上げられている、大変珍しく貴重な域郭模型であります。製作者の土田氏は明治34年浅草に生まれ、左官業を営んでいた。伝統的な京壁など日本建築を得意とし、赤坂離宮(現迎實館)に見られる装飾性の高い作品も手掛けられた。氏は60歳前後から域郭模型製作に着手、昭和54年に没するまで約15年間、城めぐりと模型つくりに没頭した。職人としてのこだわりと集中力で模型では表現できない軒裏まで、自分が納得するまで何度でも調べに行った。作品は、少ないもので1万7千本、多いもので3万9千本のマッチ棒が使用されています。日常使用されていたマッチ棒により製作されたもので、時代を象徴する域郭模型としての文化財ともいえます。」「名古屋城」の「天守閣」。「小倉城」。「小倉城(指月城)福岡県北九州市使用マッチ棒 約2万本横98、縦65、高さ70 (cm)、重さ10Kg土田寅一郎 作」「熊本城」。「熊本城(銀杏城)熊本県熊本市使用マッチ棒 約2万3千本横96、縦63、高さ90 (cm)、重さ12Kg土田寅一郎 作」反対側から。「姫路城」。「姫路城(白鷺城)兵庫県姫路市使用マッチ棒 約3万9千本横90、縦79、高さ97 (cm)、重さ19Kg土田寅一郎 作」「和歌山城」。「和歌山城(虎伏城)和歌山県和歌山市使用マッチ棒 約2万本横115、縦70、高さ73 (cm)、重さ10Kg土田寅一郎 作」「犬山城」。「犬山城(白帝城)和歌山県和歌山市使用マッチ棒 約2万本横87、縦71、高さ75(cm)、重さ10Kg土田伸行氏 所蔵」「大阪城」。「大阪城(錦城)大阪府大阪市使用マッチ棒 約3万5千本横100、縦68、高さ90(cm)、重さ12Kg土田寅一郎 作」「高知城」。「高知城(大高坂城)高知県高知市使用マッチ棒 約2万3千本横96、縦76、高さ90(cm)、重さ10Kg土田寅一郎 作」「松本城」。「松本城(深志城)長野県松本市使用マッチ棒 約1万7千本横88、縦81、高さ77(cm)、重さ12Kg土田寅一郎 作」「姫路城」城郭模型・ジオラマ近づいて。「天守閣」。「姫路城(白鷺城)城郭模型製作 福井豊次郎氏本館蔵この模型は模型製作の第一人者であった福井豊次郎氏により、昭和四十年につくられたものです。姫路城天守群(大天守と三つの小天守)を中心に段状に曲輪を配して、西方に大きく西の丸を持ち、さらに中郭としての三の丸を麓に形づくっている様子が城郭の規模等よく分かります。いちばん手前が大手門で大手門から天守までの道のりは、激しく折れ曲がり、入城者は一瞬だんだん天守から遠ざかる錯覚に陥ります。道の両側には狭間が開かれ、縦横に侵入者を射ることもできました。この模型は和紙と木でつくられています、今日、失われている本丸の多聞櫓、ニ重櫓、および三の丸全域が実証に基いて復原されています。」「北海道・東北・関東地方」の城配置図。「中部地方」の城配置図。「近畿地方」の城配置図。「中国地方」の城配置図。「四国地方」の城配置図。「九州地方(沖縄)」の城配置図。「淀城天守」「淀城天守 模型 水城製作 松岡利朗氏 同氏蔵京都市伏見区淀京の南、淀川の中州に淀城があった。中州に築かれた淀城は水城と呼ばれ、五層五階の大天守は、四基の小型の小天守を石垣の上から張り出させて配置していた。元和九年(一六ニ三)将軍徳川秀忠は、伏見城廃城にともない、京の南を固めるため松平定綱に命じ淀城築城を行った。◯◯として淀城石垣上には三十五基の櫓が構えられ、その雄姿を淀川に映していた。宝歴六年、落雷のため焼失した。淀城というと羽柴秀吉の愛妾於茶々(のちの淀殿・淀君)が秀頼誕生のために築いた城として知られるが、この秀吉の淀城はずっと北側に位置していた。天守形式:連立式天守遺構 ◇巨石を積んだ淀城天守台の石垣 本丸跡を囲む水堀と石垣」「安土城本丸」。近づいて。「安土城本丸 模型製作 松岡利朗氏 同氏蔵この安土城模型は、百分の一の大きさです。滋賀県蒲生郡安土町織田信長が天正四年(一五七六)に築城着手した安土城は近世の天守は信長の安土城に始まるといわれる、我が国の歴史上の一大エポックとなった。城が完成するのは天正九年を迎えてからだが、翌十年六月の本能寺の変で信長は倒れ、その直後に安土城は炎上してしまった。わずかな期間しか存在しなかった安土城の姿は、「信長公記」、「安土城ノ記」、信長が宣教師ルイス・フロイス一行に贈った屏風絵・フロイスの文書、大◯氏の文書など多くの史料を突き合わせると、天守は五層六階地下一階で、五階は八角形で夢殿を模し、巡縁高欄がめぐり、最上階は望楼で金閣寺を模し、朱の高欄がめぐる特異な天守であった。石垣に蛇が記されていますが、これは「蛇石」といって、安土最大の石材でした。」そして「熱海城本丸」模型。「熱海城築城によせて日本城郭資料館顧問 文学博士 鳥羽正雄熱海城は、静岡県熱海市の市街地の南方、錦ヶ浦の山頂に建てられている。この場所は熱海を西南から囲む和田山の裾が東にのびて海中に突き出た魚見崎の岬角で、一方のみは山につづき、三方はけわしい断崖になっているという、城郭を築く所としては典型的な勝地である。熱海海岸の静かな入江を脚下ひかえた天与の要害であるところから、戦国時代の昔、関東・気海地方に威を振るった小田原後北条氏歴代の名将たちも、水軍の根拠地として築城を希望しながら、果し得なかった所であると伝えられている場所であります。熱海城築城場所は、海抜百米に余る高地で、その上にそびえ立っ天守閣は熱海の全市街を眼下に見おろし、遠くは相模湾一帯から伊豆の大島をはじめ、関東の連山を一望のうちにおさめ、堂々たる威容を誇っている。この天守閣の建築様式は、日本の城郭建築が発達の頂点に達した桃山時代慶長初期の様式にのっとり、外観五層、内部十階の高層建築である。その容姿は秀麗で近代建築技術の粋をつくして、古典芸術を表現したものです。その規模に置いて、天下の名城とうたわれ、昭和時代に再建された大坂城・名古屋城をはるかにしのぐものであります。熱海城天守閣にそびえる、「金鯱」は雄の高さ九尺八寸(約三米)、雌は九尺六寸(ニ、九米)と、そろって日本一を誇り、約一年聞の製作日数を要した、重量ニ百貫(七五〇kg)のものであります。」熱海城の概要構造:鉄骨鉄筋コンクリート造り九階延床面積:六、四三一平方米(約一九五〇坪)外観:敷地地盤 標高 一二五メートル 天守閣高さ 四三メートル主なる所要資材 鉄筋・鉄骨 一、一〇〇トン コンクリート 六、八〇〇立法米延工事人:七八、〇〇〇人建築期間:一四ヶ月築城完成:昭和三五年一〇月」建築主は記載されていなかったが何故か?「お城を築く順序どんなものをつくるにも、まずその計画力からはじまります。まず、その計画にとってどんなものをつくるか、次にどこにそれをつくって置くか、です。城でいう第一段階は「地取」と「選地」とか呼び、日常生活に適しているか、戦闘をおこなう上で有利か、政治的や経済的に見て最適であるかなどの吟味をします。そこで定められ土地に築城工事をおこないますが、その時点で、地形や、中心部にとって、いかに防ぎ易く、攻撃し易いかを終えて、いよいよ、木格的工事に入る訳です。地取りと縄張り城の用途により、地取りは大きく三つに分けられます。〔山城〕山城は、鎌倉時代の「詰の城」と、戦国大名の居城となった「戦国山城」のニ種類が主流です。標高でいちばん髙い山城は、箱根山中の鷹巣山城(839米)で、戦国山城では、大和高取城(480米)、近江佐々木城(340米)、播磨竹田城(353米)、美濃稲葉山城(336米)など沢山の山城がありました、江戸時代には、常陸笠間城、備中松山城、鳥取城、豊後竹田城など数城にすぎません。これは、生活や経済的に不便で、大名の居城に適してなかったからです。〔平山城〕平山城は、「丘城」と「平山城」のニつがあります。丘陵の上部を真平に削平して、丘上のみを利用した丘城、丘とその下の平城を利用した平山城がこれです。江戸時代の城のほとんどがこの平山城です。姫路城、を从山螂江戸、和歌山城、江戸城、小田原城などが好例です。〔平城〕平城は古くは。「館」に代表されように生活面を重視した城です。ニ条城、大坂城、髙田城などが典形です.まな〔水城〕とか、〔海賊城〕〔沼城〕などの水の中に建てた城もありました。髙島城、髙松城、中津城などがこれです縄張り工事の前に縄を張って、その区画(曲輪・郭)や塁線の屈曲などを決めたことから、この名がつけられました。平面の構成から、輪郭式縄張、円郭式縄張、梯郭式縄張、連郭式縄張などに分けられます。兵法や軍学にとって「縄張り学」は最も重要な学問でした。」「お城の普請(土木工事)城をつくる工事は、建物をつくるよりも重視されていました。建物はあくまで飾りてあって本来の城の機能は、堀と土塁にありました。〔堀の種類〕堀は、水がない堀を「空堀」といい、水が入っている堀を「水堀」とか「濠」と呼んでいます。また、尾根などを左右から切断する堀を「堀切り」といい、山城などの斜面につけた堀を「堅堀」といいます。また形状の断面から、図のようにわかれます。〔土塁〕土塁は堀を掘った土を城内側に盛りあげ、壁として土居とも書きました。芝土居とタタキ土居があります。〔石垣〕わか国では古代の城に石垣を利用したのち、中世では土塁が主流を占めました。しかし戦国時代末期の頃から、美観と防備の二面から、石垣を施すようになりました。ことに安土築城で動員された近江国穴太村の石工は、江戸時代になって、全国の諸大名の築城に活躍し、「穴太」という名は石垣工事役の別名にまでなりました。わが国の石垣技術は安土城から江戸築城までの15年間ぐらいの聞に、何と世界一の精密な工事ができる技術ができたのです。使用石の状態から、野づら積み、切り込みハギ、打込みハギと大別され、見た目から算木積み、亀甲積み、牛蒡積みなどと呼ばれています。お城の作事(建物)土木工事が終るとその上に建物をつくる訳ですが、戦国時代までの城は.質素で.目立たない建物でした。今日、絵巻物や、発掘調査などにより掘立式で、木端葺きの建物が16世紀までのわが国の建物であったことが分ります。〔櫓〕櫓は、矢倉とも書き、中世までの城には井楼といい、組みあげ式の物見櫓か、矢や武具を常備した舞台状の建物でした。江戸時代の櫓は、ほとんどが二重もしくは三重で、十ニ支の方位(子、丑、寅など)や用途の名称(着到櫓、月見櫓など)がつけられていました。」〔天守〕天守は古くは、殿主、殿守と書かれ「天守閣」の閣の字がつかわれたのは、近代になってからです。そのはじまりは、御舎(御殿)の上に望楼をのせ、城の内外や戦の折の指揮をしたことによります。史上初見の天守は、永正17年の伊丹城天守で、現存天守では丸岡城(天正4年)天守です。本格的な華美な天守は安土城からで、江戸初期の慶長年間には全国の諸大名の居城に建てられました。最大の天守は、江戸城天守(18間に16間、髙さ29間6尺)、ついで寛永再築の大阪城天守、三番目は名古屋城天守の順でした。なお、現在、全国に弘前、松本、丸岡、犬山、彦根、姫路、備中松山、松江、伊予松山、高知、丸亀、宇和島の12城が残っています。〔門〕城の門は、出入口を堅める上で、建物の中で、最も工夫されたものです。その平面状態から、「馬出し門」「枡形門」「喰い違い門」などといって、出入口に小さな一区画をつくり直進を防ぎました。建物としての門は、櫓門(楼門と渡り櫓門があります)高麗門(控え堀が左右につくもの)冠木門(屋根のない門)薬医門(四脚がつく門)埋門(トンネル状)などがあります。〔塀〕塁上に外からの視線や侵入を防ぐため、塀を連ねましたが、城の塀は、なるべく低つくり塀上から攻撃できるようになっていました。また△◯・・・・などの形をした穴をあけ、銃眼(狭間)をつくりました。〔橋〕橋にもいろいろと工夫があって、移動できる橋に線橋、車橋、算盤橋があり、詰橋は釣り橋のことで◯◯によって、釣り上げたもの、また、竹束でつくった結橋、梯子橋の臨時的な橋、外から視線を遮断するための左右に塀をつけた廊下橋などがありました。」「賤ヶ岳合戦図屏風(六曲一双)」。「賤ヶ岳合戦図屏風(六曲一双)原本 大阪城天守閣収蔵製作年代 江戸時代天正十一年(一五八三)四月、前年本能寺の変に倒れた織田信長の後継者の地位を争う羽柴(豊臣)秀吉と柴田勝家が近江国(滋賀県)の琵琶湖北部で激突し、秀吉が大勝した戦いを賤ヶ岳合戦と呼んでいる。合戦は、四月二十日、秀吉が岐阜城攻撃に出陣した直後、柴田の重臣佐久間盛政は、秀吉の家臣中川清秀の守る余呉湖東側の大岩山砦と同じく高山右近の守る岩崎山砦を奇襲し、両砦を占領した。大垣でこの知らせ受けた秀吉は、直ちに兵を返して江北へ向い、その日のうちに木之本に到着、翌朝、慌てて撤兵をはかる盛政軍を追撃し桑山重晴の守る賤ヶ岳砦を拠点に、柴田方の佐久間盛政・柴田勝政の部隊を一挙に撃破して、北国街道へ敗走せしめた。その結果、余呉湖北方の柳ヶ瀬に本陣を布いていた柴田勝家は北ノ庄城(福井県)へ逃げ戻り、同月ニ十三日自刃して果てた。秀吉が天下人への地歩を固めたこの画期的な戦いを主題とする本屏風は、四月二十一日の賤ヶ岳西方の激戦を描いている。この屏風絵は、賤ヶ岳西側の下方の切り通し付近での秀吉の小姓らいわゆる七本槍の奮戦ぶりを画面中央に据えて、秀吉軍の勝利と柴田軍の敗走の様子を描いている。」「摂津 尼㟢城全図」。「尼ヶ崎城(琴浦城) 平城兵庫県尼崎市戸田氏鉄が元和3年(1617)築城、天守は四層。多聞付き櫓を南西にもつ複々合式の城郭。萩原一青の郷里。△尼崎市復元鳥瞰図」「国宝 石山寺 多宝塔」。横から。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.16

コメント(0)

-

熱海・糸川桜へ(その6):熱海城(3/5)

「貝のおみこし 120万円」と。全て貝でできたおみこし(神輿)とのこと。最上部の大鳥(鳳凰)をズームして。自然の色なのであろうか。ヒオウギ貝であるとのこと。写真はネットより。「ヒオウギガイはホタテやイタヤガイなどと同じイタヤガイ科の二枚貝で房総半島から南の沿岸に生息しています。まるで人工的に着色したかのような鮮やかな色ですが、この貝自身が作り出す個性なんです。しかも個体によって明るい黄色やオレンジ、紫、赤などがあり、この色は遺伝的に受け継がれるそうです。天然物も獲れるようですが、天然物では褐色のものが多く、養殖物は美しい色の個体を選んで人口採卵し養殖しているので鮮やかな色の物が多いです。地方によって高知県では「長太郎貝」、三重県志摩では「虹色貝」、愛媛県愛南では「緋扇貝」と漢字を変えたり、その他各地で「アッパ貝」や「バタバタ」など色々な呼び名が付けられています。」と。屋根の「蕨手(わらびて)」部分をズームして。「武者人形」も並んでいた。「若武者人形」。「時代鉾(山鉾)」と人形。「武家の雛人形」。「武家の雛人形江戸末期の作品この雛人形は、江戸末期の高名な武家の夫人が所蔵していたもので、現在まで残されてきたものです。明治末期までは、内裏雛は現在とは異なり、男雛が向かって右に、女雛が左に飾られていました。現在のようになったのは、大正時代以降であります。ここに展示している雛人形は、大正以前のものですので、当城においても、往時の通り男雛を右側に飾っております。又、関西においては、御所における南面が東を上座にする決まりにならって、現在も昔からの形式で飾る家もあるということです。」「熱海城」 案内板。「熱海城概要熱海城は海抜100メートル余り、名勝錦ヶ浦を脚下にひかえた天与の要害の地にあり、築城には最適の立地とされています。戦国時代の昔、関東地方に威を振るった小田原北条氏歴代の名将たちも水軍の根拠地として築城を希望しながら果しえなかったと伝えられております。天守閣熱海城天守閣の建築様式は日本城郭建築が発展の頂点に達した桃山時代、慶長初期様式にのっとり、外観五層、内部9階の高層建築で、昭和34年に建てられました。天下の名城とうたわれ、昭和の同時期に再建された大阪城、名古屋城をはるかにしのぐ日本一の天守閣です。熱海城天守閣にそびえる「金鯱」は、コンクリート彫刻作家として著名な浅野祥曇が1年間をかけて製作したもので、雄の高さ約3メートル、雌は2.9メートルと、そろって日本一を誇り、重量750kgにもなります。」建築当時(昭和34年)の熱海城の写真。建築当時の周辺の写真。そして1Fを1周して土産物売場に戻る。スタンプを頂きました。「大阪夏の陣図屏風」。「大阪夏の陣図屏風(六曲一双)原本 大阪城天守閣収蔵製作年代 江戸時代元和元年(一六一五)五月七日、大阪城の南部一帯を戦場に、徳川軍十五万五千余、豊臣軍約五万五千の大軍が最後の決戦を繰り広げた。戦いは、激烈・悲惨をきわめ一般市民・婦女子を巻き込み両軍の死者合計約三万人を数えたと言われる。この日の夕方、ついに大阪城は落城、秀吉の権勢のシンボルであった五層の大天守も本丸殿館もろとも焼亡した。翌日、秀頼は自刃してはて、わずか二代にして豊臣氏は亡んだ。この世紀の戦いを「大阪夏の陣」という。これをもって応仁の乱以来一世紀余りも続いた戦国の時代にようやく終止符がうたれ、以降二百五十年余の徳川長期政権の時代を迎える。大阪夏の陣図屏風(右隻)は、九州の黒田家に伝わったことから黒田屏風と呼ばれている。黒田家の記録では、先の大阪冬の陣に豊臣恩顧の大名ということで参戦が許されなかった黒田長政が滅びゆく旧主家へ捧げる挽歌といえる六双一曲の大画面は大阪城落城寸前の城を背景に各戦闘画面が描かれている歴史的にも貴重な一点です。昭和六年復興の現大阪城天守閣も本屏風に拠っている。」「大坂夏の陣図屏風(六曲ー双)収蔵:大阪城天守閣原寸: 150cm x 361cmこの「大坂夏の陣図屏風」は、元和元年(1615年)大坂夏の陣合戦を描いた屏風絵で、原画六双ー曲のうち右隻のものです。この屏風絵は黒田長政が戦勝記念に描かせたと言われ黒田屏風と呼ばれているもので、わが国合戦図屏風絵の最高傑作と絶賛される文化財です。」中央通路には「歌川廣重画 東海道五十三次」が展示されていた。私は既に「東海道五十三次」👈リンク を徒歩で制覇しているのである。正面から。「東海道五拾三次之内 日本橋」。「日本橋「朝之景」京都まで124里半(498キロ)、お江戸日本橋、朝の旅立ち風景。「お江戸日本橋七つだち・・・」旅立ちの朝は早かった、七ツといえば午前4時の出発。」我が「東海道五拾三次之内 藤澤」。「7 藤沢「遊行寺」戸塚から7キロ。江戸時代江ノ島弁天詣でが盛んになり、藤沢は江/島詣での分岐点として大いに栄えた。手前に描かれている弁天への参道の一の鳥居。」「東海道五拾三次 大尾 京師」。「京都「三条大橋」大津より3里(12km)、日本橋よりほぼ500km、普通に歩いて一日10里、10日余りの旅、大橋を渡るとき、感慨もひとしおであっただろう。」「熱海対ゴジラⅣ」ポスター。1962年公開『キングコング対ゴジラ』で決戦の地となった熱海でゴジラを体感できるイベントのポスター。「熱海城ご来場記念」撮影用の顔出しパネル。近づいて。大太鼓。「富士山を仰ぎ観る大名行列」。真白き富士山を横に見ながら。「模型 富士山を仰ぎ観る大名行列徳川幕府が、三代将軍家光のとき、諸国の大名を統制し、中央集権確立のための施策として寛永12年(1635年)より始めたのが〈参勤交代の制度〉である。各大名は原則として一年交代に自分の領国と江戸とに居住し、大名の妻子は人質として、江戸に居住することが義務づけられていた。大名は江戸と領国を往復するために多額の出費を要し、とくに禄高の大きい大名は、大名行列に相当の格式規模が必要とされるため、財政的に逼迫したといわれている。しかし反面このために交通設備が整備されて宿場が繁栄、中央と地方の交流が盛んになり、強いては江戸城下繁栄の為に貢献した。」別の角度から大名行列を。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.15

コメント(0)

-

熱海・糸川桜へ(その5):熱海城(2/5)

さらに「武家文化資料館」の見学を続ける。「徳川家伝来 江戸時代(一六〇三~一八六七)金小札白絲威具足(きんこざねしろいとおどしぐそく)兜は鉄黒漆塗六十ニ間筋兜で義通の銘がある。総体本小札に金箔を置いて台絲毛糸威としたもので菱綴は萌黄絲、裾金物は奐子地に唐草毛彫と三菜葵紋散らしの精緻のもので江戸時代の美術工芸の粋を盡した最も優秀の作である。兜銘 義通の銘あり」隣にも甲冑が。「江戸時代(一六〇三~一八六七)童鎧 金小札緋絲威具足(きんこざねひいとおどしぐそく)総体切付盛上札に企箔を押し緋絲戚としたもので童具足(幼年者着用の具足)である。現存する童具足のなかで数も少なく優秀で貴重の作である。」「陣羽織」。「陣羽織 江戸時代未期(一六〇三~一八六七)陣羽織とは室町時代未期頃に武将が陣中で具足の上に羽織った胴肩衣から始まったものて、活勤にが不便であるので袖を用いない杣無陣羽織が行われ、これは戚儀・自己顕示の為からも廣く用いられた。江戸時代に人っても軽武装小具足姿に用いられ江戸時代未期に流行した。幕未の陣羽織は西欧の「エポレット」(肩章)の倣って肩に錦、金襟地の細板を千鳥掛縫いにしたものを綴じつけ襟廻し返し襟は金襴・銀・輸入物の更紗等を用い、家地は羅紗・綾、夏は麻・絽のものを用いた。」「兜」。「置手拭型雑賀鉢兜(おきてぬぐいがたさいがはちかぶと)〈前立は麭(あわび)木製〉桃山時代の作(一五七三~一六〇三)この時代の変わり兜としては先端を行くものであり学術的にも貴重なものである。」同じく「兜」。「金箔押風折烏帽子兜(きんぱくおしかざおりえぼしかぶと)桃山時代の作(一五七三~一六〇三)兜は練り皮で作られている。大変珍しい逸品である。」「兜」。「六十ニ間筋兜(ろくじゅうにけんすじかぶと)桃山時代の作(一五七三~一六〇三)早乙女系と並ぶ巨匠明珍系の作風、由緒ある兜。前立の龍の角は木製で漆で仕上げられている。」ここにも三刎 (はね) の兜が並ぶ。「甲冑」。「江戸時代(一六〇三~一八六七年)鐵錆色石地塗桶側胴具足(てつさびいろいしじぬりおけがわどうぐそく)兜は鉄黒漆日根野頭成兜鉢でしころは鉄板物黒漆塗五段紺絲懸威である。前立は朱漆塗日の丸で脇楯も朱漆塗りの天衝を用い共に角本に挿入している、面は鉄打出し黒漆塗燕頬で垂は鉄物四段である、胴は鉄板横矧桶側胴を黒漆塗とし草摺は 煉革黒漆塗伊予札七間五段下りを絲毛引としている、袖は当与形七段紺絲毛引威である。臑当は黒漆塗篠を鎖繋ぎとし、立挙は亀甲金包みである。佩楯は小篠鎖繋ぎ黒漆塗りである。総体に実質で保存頗る良好である。」「江戸時代 日の丸鉄扇 摂津中川家伝来」。馬鎧、馬具一式。「上杉家伝来 馬鎧 江戸時代(一六〇三~一八六七)十五世紀から十六世紀にかけて馬を守る鎧が作られた。小さい堅牢な革の小片を布に綴り付けて馬に着せるもので本品は一っ一っに金箔を張っている。顔を守るために竜の顔の形をした防具の馬面を付けている。馬鎧は完備したものは極めて少なく本品は上杉家に伝したもので極めて、少ない珍品であり日本の歴史上の資料としても貴重なものである。」兜(左)、猫頭巾と手袋そして刺子半纏(右)。「突盔兜(とっぱいかぶと)」(左)。室町時代末期頃に発生した頂部が尖った兜。筋兜を簡略するかたちで変化したもの と。「鉄錆地十間突成兜(てつさびじじゅっけんとっかいなりかぶと)」(右)江戸期の作(一六〇三~一八六七)眉庇(まびさし)の作りが縄目であることから加賀方面の甲胄工の作と見られる。兜の筋が巻き込まれている秀作。脇立は、水牛を模した木製で珍しいデザインである。「陣羽織」。江戸時代未期(一六〇三~一八六七)陣羽織とは室町時代未期頃に武将が陣中で具足の上に羽織った胴肩衣から始まったもので、活動に袖が不便であるので袖を用いない袖無陣羽織が行われ、これらは威儀・自己顕示の為からも広く用いられた。江戸時代に入っても軽武装小具足姿に用いられ江戸時代未期に流行した。幕末の陣羽織は西欧の「エポレット」(肩章)に倣って肩に錦金襟地の細板を千烏掛縫いにしたものを綴じつけ襟廻し返しは金襟・錦・輸入物の更紗等を用いている。「火縄銃、管打銃」。「展示品は江戸時代の作品(一六〇三~一八六七)火縄銃・管打銃飛び道具とは弓矢・鉄砲・大砲などの総称だが、中世までは弓と矢が武士を象徴する重要な武器であった。日本史上最も大きな影響を与えた兵器といえば、天文十ニ年(一五四三年)種子島に伝来したヨーロッパの鉄砲である。鉄砲はその後急速に国内に普及し、合戦は集団的銃撃戦の場となり、従来の築城・甲冑・戦術と軍編成などを一変させた。武田の騎馬隊を撃破した「長篠の合戦」は信長が機能的な銃隊の利用法を考案した画期的な戦いであった。」「日本刀」。「日本刀体験」コーナー。---日本刀の見方---刀の各部の名称が示されていた。ズームして。大黒天像がここにも。恵比寿神。「屋島(香川県)・壇ノ浦(山口県)合戦図屏風」。正面から。「一ノ谷の合戦の後、平氏は屋島に内裏を置いて本拠地とし、有力な水軍を擁して瀬戸内海の制海権を握った。鎌倉方は水軍を保有していなかったため、四国攻めに踏み切れずにいた。元暦2年(1185年)2月、義経は摂津国に兵を進め、四国の阿波国勝浦に150騎で上陸した。その後、徹夜で讃岐国へ進撃して諸将の参陣を受け入れ、250騎となり、2月19日に屋島の対岸に至った。義経は、寡兵であることを悟られないように、周辺の民家に火をつけ大軍の来襲と見せかけ、屋島の内裏へと攻め込んだ。狼狽した平氏は、内裏を捨てて、近くの海上に逃げだした。源氏軍が少数と知った平氏の名だたる武将が船から降り、攻撃を加え勇敢に戦ったが、義経はこれを撃退した。やがて梶原景時が率いる鎌倉方の大軍が迫り、平氏は退却した。そして3月24日、最後の決戦場、壇ノ浦の合戦を迎える。この戦いで、平家の名だたる武将は相次いで討たれ、安徳天皇をはじめ公達や女官らも次々に入水、平家は滅亡する。」①扇の的を射当てた那須与一屋島合戦の夕刻になり、平氏軍から美女の乗った小舟が現れ、竿の先の扇の的を射よと挑発。外せば源氏の名折れになると、義経は手練れの武士を探すと、那須与ーが推薦された。与ーは、海に馬を入れると、弓を構え見事に扇の柄を射抜いた。ー幅の絵のような光景であった。弓を構える那須与一(写真左)。②八艘飛び壇ノ浦の合戦において、平家の剛のものである教経は、敵の大将の義経を道連れにせんと、義経の船に乗り移った。義経はゆらりと飛び上がると船から船へと飛び移り八艘彼方へ飛び去って、教経が追い回したが捕らえられなかったという。八艘飛びの義経。③義経の弓流し屋島の合戦の最中、義経は、うつかり弓を海に落としてしまった。平家の兵は、小船から長い熊手を伸ばし、義経の兜の錣を引っかけようと打ちかけてくる。義経は、敵の攻撃の中、弓を拾い上げて帰り「こんな弱い弓を敵に拾われて、これが源氏の大将の弓かと嘲られては恥辱だ」と語った。平家の兵は、小船から長い熊手を伸ばし、義経の兜の錣を引っかける。④屋島の行宮(あんぐう)より逃げる平家。わずか250騎の義経軍は、干潮時には騎馬で島に渡れることを知り、強襲をかけ、安徳天皇行宮へと攻め込んだ。逃げ惑う平家。平家の総帥 平宗盛がみられる。写真中央で座っているのが平宗盛なのでああろうか。「源平合戦屏風絵この屏風絵は、江戸時代中期(17世紀)に、源平合戦の一ノ谷合戦・屋島合戦・壇ノ浦合戦を描いた屏風絵です。右隻に一ノ谷合戦図を、左隻に屋島合戦図・壇ノ浦合戦図を金地に極彩色と金雲で鮮やかに描き、平家物語に語られる戦況を克明に再現しています。江戸時代には、このような源平合戦屏風絵が、本格的に製作されるようになリ、今日に残る大作・名作は、江戸時代前記に集中しており、この作品も当時のものです。右隻・一ノ谷合戦図に、従者に裏切られ、逃亡し、あるいは坂東武者に討たれる平家の公達の姿を哀れな姿を描き左隻・屋島合戦図、壇ノ浦合戦図では、源氏の勇猛さと義経の武勇を示す逸話「八艘飛び」「弓流し」を描き、対照的に描かれております。そしてこちらが「一の谷合戦図屏風」。「寿永3年(1184年)鎌倉方は、源頼朝の平家追討の命を受け、源範頼・義経らは、京の屋形で軍議を催した。範頼は5万6千騎を、義経が搦め手2万騎を率いて、一ノ谷 生田で平家方を2月7日に同時に討つこととなった。平氏は、福原に陣営を置いて、その外周に強固な防御陣地を築いて待ち構えていた。義経は、迂回進撃を続けて、鵯越で軍をニ分して、大半の兵を夢野口へ向かわせ、自らは僅か70騎を率いて一ノ谷陣営の裏手に出た。断崖絶壁の上であり、平氏は山側を全く警戒していなかった。午前6時に平氏軍主力が守る東側の生田口の陣の前には、範頼率いる大手軍が布陣。平氏も矢を雨のように射かけ、源氏軍は突破がならなかった。一方、断崖絶壁の上に立った、義経は戦機とみて、坂を駆け下りて、平氏の陣へ突入する。攻撃を予想していなかった平氏は、大混乱となった。平氏の兵たちは、我先に海へと逃げた。これをきっかけに、混乱が波及して、兵が浮足立ち、平知盛の軍も敗走していった。」①鵯越えの逆落とし平氏の一ノ谷陣営の裏手に出た義経は、精鋭70騎を率いて断崖絶壁の坂を下りる決断をする。坂東武者も怖気づくものの、三浦氏の一族佐藤義連が、真っ先に駆け下り、義経と弁慶が続き、平家からは予想もしない方向から攻撃をした。屏風から鵯越えの逆落としの場所をズームして。②生田の森の攻防戦源範頼が率いる大手軍5万騎が布陣。平氏は濠をめぐらし、逆茂木を重ねて陣を構えて待ち構えており、激戦が繰り広げられた。平氏は激しく抵抗して、源氏軍は突破できなかった。生田の森の攻防戦。③平敦盛を呼び戻す熊谷直実源氏の猛将、熊谷直実は海際に華麗な鎧武者を見つけた。直実の挑戦を受けて、武者は、馬を返したものの、直実の敵ではなく、首を掻こうとしたところ、武者は、当時16歳の少年であった。助けたいと願いつつ泣く泣く首をとった。若武者は、平敦盛。笛の名手であった。平敦盛の姿を屏風から。④陣屋の木戸口敗走する平家は、多くが海へと逃れていった。内裏より安徳天皇が負ぶられて船に逃れている。束帯姿の平家の公達や平清盛の妻ニ位尼姿、安徳天皇の生母建礼門院の姿が見られる。負ぶられて船に逃れる安徳天皇の姿が。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2023.02.14

コメント(0)

-

熱海・糸川桜へ(その4):熱海城(1/5)