PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

松阪市庁舎の入り口にある銀杏の木に、撓わに実る銀杏の実を見上げながら松阪城址

に向かう。

松阪城は1588年に蒲生氏郷によって築城されたのだ。建造物はなく豪荘な石垣が残る

のみであるが、本居宣長記念館や、歴史民俗資料館、武家長屋の御城番屋敷があるのだ。

桜と藤の名所でもあり、松阪公園として親しまれている。平成23年2月には、国史跡に

指定されたとのこと。

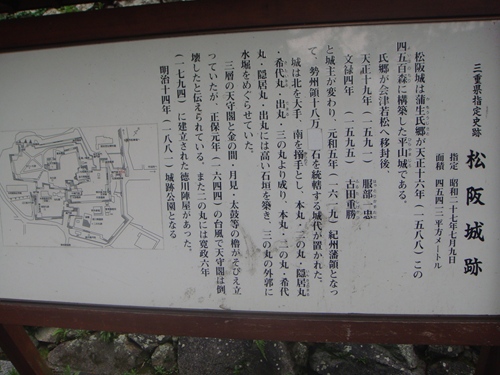

松阪城址入り口。

見事な石垣と老木の松のみが目に飛び込む。

松阪城の由来はこの説明書きで学習。

松阪市立歴史民俗資料館

明治45年に建てられた木造2階建て。松阪商人の名を天下に知らしめた

"伊勢白粉"と"松阪木綿"の諸資料が見ものとのこと。建物は国登録有形文化財。

さるすべりのピンクの花が美しい。

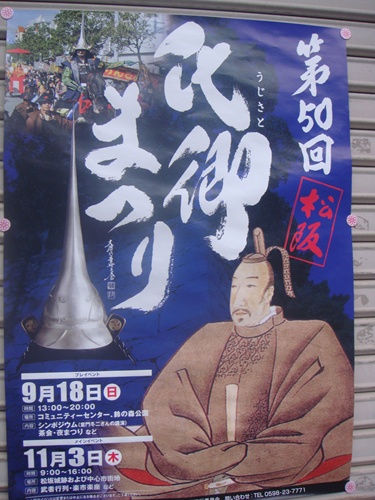

『氏郷まつり』のポスターが入り口に貼られていた。こちらも門が閉まり中には入れなかった。

天守閣跡の近くから城下を見渡すと、松阪牛料理店の大きなビルが点々と目についた。

空には真っ黒な台風の雲がハイスピードで動いていた。

天守閣跡には何も。早朝と言う事もあって観光客はゼロ。松阪城独り占め。

天守閣からの眺め。遠く山々が台風の雲で見えては隠れ・・・・。

見事な石垣。

本居宣長の宮

本居宣長記念館のすぐ前が本居宣長の宮となっている。拝殿は長さ六間幅二間ほどの

平屋の建物で、つつましい社。

この木には松阪城からの抜け道がある??と言われていると、早朝散歩の市民が

私に教えてくれたのであった。

御城番屋敷(ごじょうばんやしき)

槙垣と石畳をはさんで静かに息づく歴史空間。ここは江戸末期に旧紀州藩士が松阪城警護の

ため移り住んだ武家屋敷とのこと。

高さ2m弱の手入れの行き届いた槙の垣根に囲まれ、簡素な中に武士らしい雰囲気を

感じさせる庭で、後庭も槙の垣根で囲われているが、菜園などもあり、生活感を感じさせる

庭になっていた。早朝の緑多き清々しい異空間。

近くには1902年応用化学専攻の5年制工業学校として開校された、1908年竣工の

旧三重県立工業学校製図室。硫化水銀(赤)で塗られているため通称、赤壁校舎と

よばれているとのこと。こちらも長い歴史を感じさせる建物。

帰り道に来迎寺に立ち寄る。

来迎寺は天台真の寺。天正16年(1588)蒲生氏郷による松阪築城に伴い、城下の白粉町に

寺地を拝領して現在に至っていると。 表門は、文政4年(1821)に竣工した一間鐘楼門で、

大棟には見事な瓦の鯱が。一階が通路、二階に鐘が掛けられていると。

扉はケヤキの一枚板。立派な門に圧倒されたのであった。

ホテルの近くの民家の軒先には、この時期でも立派な注連飾りが飾られたままであった。

そういえば何処の民家にも注連飾りが飾られたまま。

神様との約束事を守って疫病や災難が一年中やって来ない様、1年を通して玄関に

かけておくのであろう。

我が家では、松の内がすぎれば取り外して、どんど焼きで燃やているが、地方地方で

いろいろな風習があることを実感したのであった。

![ise15[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/lg01/26/0000715226/21/imgb60b9340zik8zj.jpeg)

早朝、台風の雨を心配しながらの早足散歩であったが、歴史深い松阪の街を楽しむことが

出来たのであった。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17