PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

絨毯販売店を後にし、カッパドキアでもう1つ有名な岩の三姉妹の岩を訪ねる。

三姉妹が並んでいるようでもあり、しめじのようでもあり?。

下の部分が凝灰岩で上の部分が玄武岩とのこと。

3姉妹の近くに今にも落ちそうな岩が。右を向いている人の顔にも。

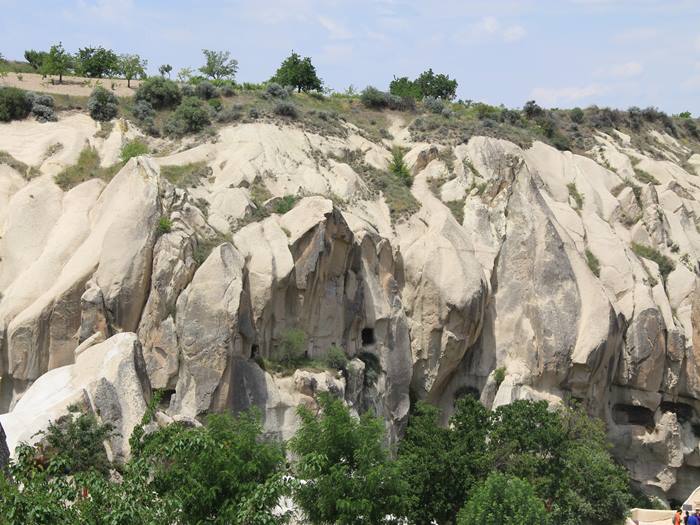

続いてギョレメ野外博物館を訪ねた。

ギョレメ野外博物館は世界遺産に登録されたギョレメ国立公園内に位置している。

イスラム教徒による迫害を逃れて、キリスト教徒が造った岩窟教会や修道院がある。

そのうち30あまりの教会が集まるギョレメの谷を野外博物館として公開されているのだ。

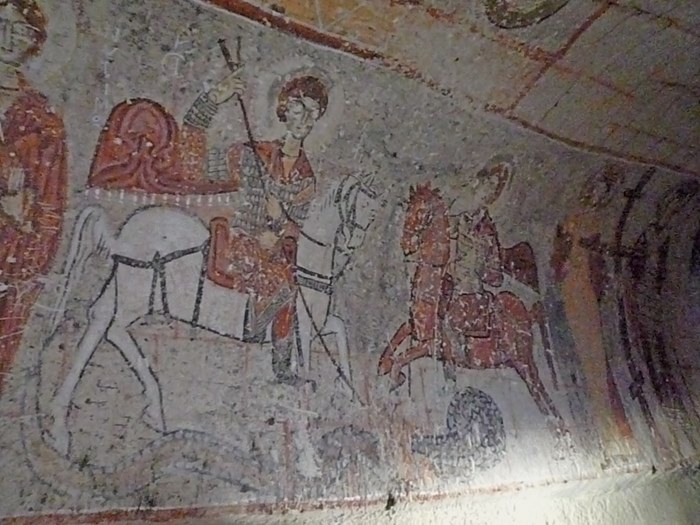

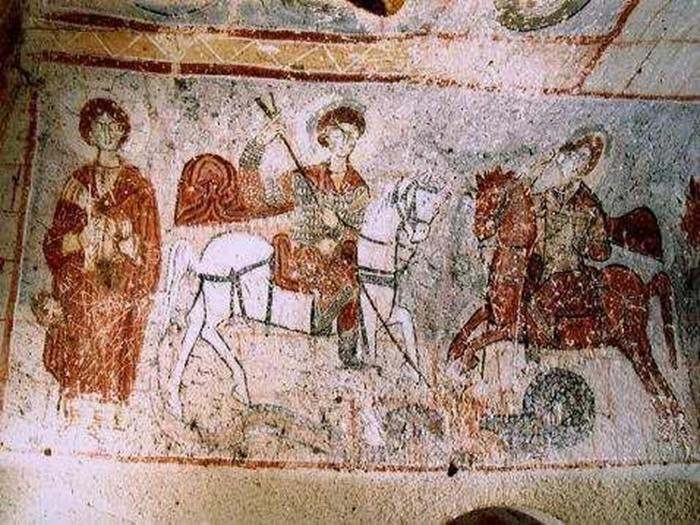

聖バジル教会、林檎の教会、聖バルバラ教会、蛇の教会、暗闇の教会など、鮮やかな

フレスコ画で装飾された教会が残っているのだ。

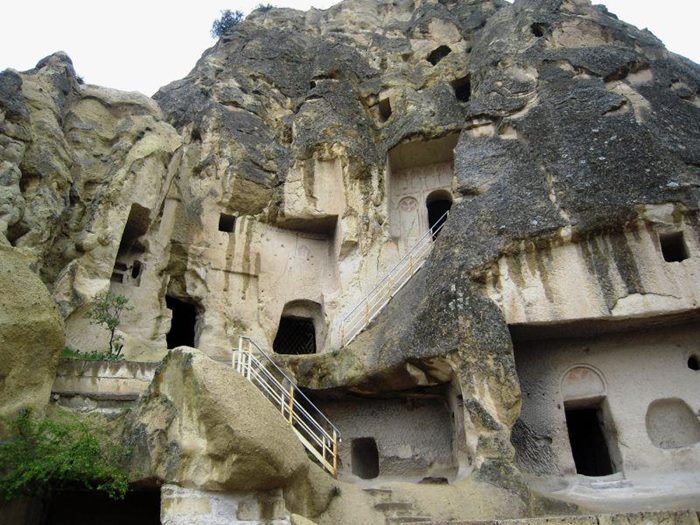

聖バジル教会入り口。

「○○教会」とかと言ってもすべてが岩をくり抜いて造った教会であり,岩なのか建物なのかは

わからないが,入り口があり,そこから入って初めて教会とわかるのであった。

教会内は1グループ3~5分の見学であったが、超過するグループもあり

見学にはしばしの我慢が必要であった。

教会内部からの風景。

見学を終え、トルコ名物の伸びるアイスクリームを購入。

これをTRYせずに帰れるものか。

早速4トルコリラを払って食べてみました。濃くのある味で美味しく、ガムのようによく伸びる。

この伸びる理由がこの店に掲示してある広告に記載されていた。

トルコ語でよく解らなかったが、Marasという山蘭の根や茎に含まれる粘液・サーレップ

(ネバネバ成分)を粉末にしたものを入れるとこのようにアイスクリームの伸びがよくなると。

伸びるだけでなく、アイスクリームが溶け出し垂れるのも防ぐメリットもあるとのこと。

「ドンドルマ」。トルコ語で「凍らせたもの」の意味とのこと。

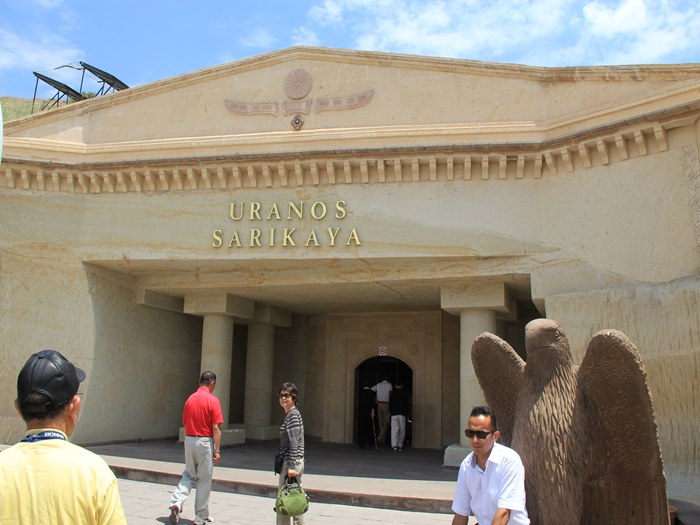

ギョレメ野外博物館をでて、昼食は洞窟内レストラン、『URANOS SARIKAYA』へ。

カッパドキアのレストランには、リーズナブルなレストランが多く、洞窟や岩山を改造した

レストランや、奇岩を眺められるレストランなどがあるのが特徴とのこと。

レストランの通路の壁には、芸術的な壁彫刻が展示されていた。

中央のステージには演奏者がいて、食事中に現地の音楽を演奏してくれたのであった。

レストラン内は円形状の洞窟になっていて中央のステージを囲むように、その周りに階段

状の席が用意されていた。

昼食のスープ。

メインディッシュの魚。

デザート。

厨房。

腹を膨らませた後は、トルコ石販売所へ拉致されました。

トルコ石は人類が愛用した宝石の中でも最も古い歴史があるのだ。

古代エジプトの 遺跡より紀元前5000年程前のブレスレットが出土されており、おそらく

最古のジュエ リーだと考えられているとのこと。

トルコ石はトルコの商人によりシルクロードを使ってヨーロッパに運ばれて来たもの。

よってトルコの商人が扱っていたので『トルコ石』。

最初は " turceis " 後にフランス語にて " turquois " 英語圏ではそれに " e " を付けて

" turquoise (ターコイズ)" となったと。

ここで注意しなければならないのは、トルコ石はトルコでは出土しないという事実。

中近東のシナイ半島(現在エジプト)にて採掘されたトルコ石が最も古く、後にペル シャ

(現在のイラン北東部の町メシェッド)がその後の主な採掘場所となっているとのこと。

現在の主な産地はアメリカ、イラン、中国、チベット、アフガニスタン、オーストラ リア、

イスラエル、タンザニア、チリ、メキシコなどですが、良質の物はアメリカと イランにて

ほとんど採掘されているとのこと。

ターコイズとして売られている物は大きく分けて以下の5つに分けられると思います。

1) 完全に自然のままのナチュラルなターコイズ。

2) 1)のナチュラルなターコイズに強度を持たせるために透明な樹脂をしみこませた物。(スタビライズド)

3) 1)のナチュラルなターコイズに着色して樹脂をしみこませた物。(スタビライズド)

4) ターコイズを粉末状にして固め直した物。

5) ターコイズではない石(ハウライトなどの白い石が多い)を青く着色した物

そして説明員が、この店の商品は全て1)ナチュラルターコイズであることを強調したのでした。

妻に1個土産をとも思いましたが、一桁違うので早々にgive up。

せめて写真だけでも妻への土産にと。

そしてカッパドキア最後の見学場所はデウレントの谷の『ラクダ岩』

谷に囲まれたカッパドキアの絶景の中でも、ここは息をのむようなすばらしい眺め。

カッパドキアならではの奇観だ。

他の奇岩も何かに似て見えてくるのが不思議なのであった。