PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

福岡城趾を散策の後、再び鴻臚館(こうろかん)跡へ。

鴻臚館は、飛鳥、奈良、平安時代に外国からの来客を滞在させ、

接待するためにつくられた施設・・すなわち当時の迎賓館。

中国・唐や、朝鮮・新羅の外交使節や商人を、もてなすとともに、

日本の外交使節である遣唐使や遣新羅使の送迎にも、使用されたとのこと。

すなわち官営の貿易で、民間の交易は禁制。700年後の長崎の出島と同じてあったの

だろうか。そして空海や最澄も、ここに泊まって唐へ行ったのだと想いを馳せる。

京都や大阪にもその施設はあったとのことだが、遺跡が確認されたのは、この筑紫の

鴻臚館のみと。国際色豊かな出土品が、大量に発掘されているのです。

中国や朝鮮、さらには西アジアのイスラム系陶器や、ペルシャガラス器などが出土して

いるとのこと。

早朝の為発掘作業は未だ始まっていなかった。

このような歴史上の遺跡発掘を一度は体験してみたいと・・・・・・。

中山平次郎は、明治後期から昭和前期にかけての日本の病理学者そして考古学者。

鴻臚館の位置について、江戸時代以来の通説である博多・官内町説に対して、

中山は福岡城址説を主張。中山の死去から30年以上を経た1987年に平和台球場の

改修工事中に遺構が見つかり、福岡城址説の正しさが立証されたと。

この場所を、古代瓦の表面採集や万葉集に詠まれた情景の分析を基に特定したのだと。

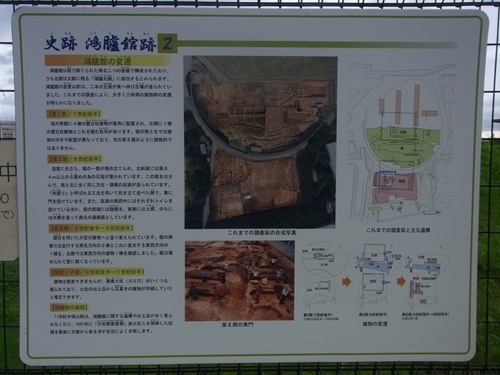

鴻臚館跡展示館へ 。 奈良時代前期の筑紫館(ちくしのむろつみ)の東門跡付近からの写真。

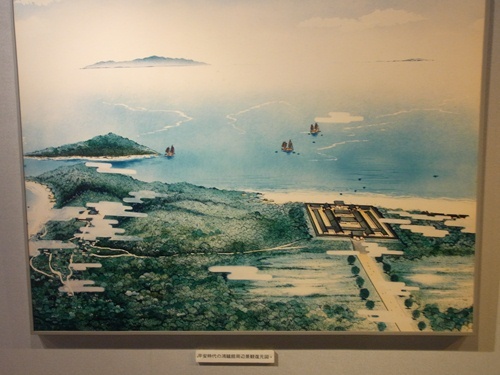

当時の鴻臚館の位置を示す図。鴻臚館は博多湾に面した見晴らしの良い小高い丘の上に

あった事が理解できたのであった。そして遠くに浮かぶ島が志賀島。

この島で後漢書に記載されている光武帝が日本の朝賀使へ賜った金印(漢委奴国王印)が

偶然発見された事は高校の歴史で学んだのです。

そしてこの鴻臚館から太宰府に向かう最大幅10メートルの側溝を完備した直線道路が

あったと。

当時の 鴻臚館の模型も展示されていた。

内部の全景。 奈良時代後期の遺跡が発掘され展示されているのです。

当時の遣唐使船の模型。遣唐使とは、唐の政治、宗教、文化の一切を吸収してくる

大プロジェクト。大がかりで100人から500人の人数が、2艘から4艘の船で出航。

それまで北東の風を待って、何十日もこの鴻臚館で過ごしたと。

帰りも、唐の制度や文物など多くの土産を抱え、この鴻臚館に泊まったのあろう。

朱塗りの建物は復元したもの。この施設は筑紫館(つくしのむろつみ)と呼ばれ、唐・新羅・渤海

の使節を迎える迎賓館兼宿泊所として機能し、海外使節はまず鴻臚館に入館して大宰府や

都へ上る許可を待っていたと。

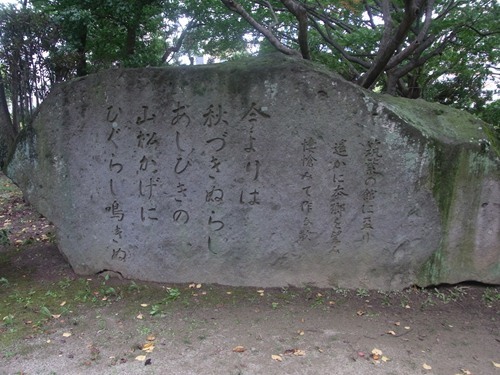

館を後にし帰路へ。途中の万葉歌碑。

736年に新羅の国に派遣された使節一行が往路、都から筑紫の館に着いた時、

はるかに故郷の大和の方を望んで、一行の中の一人が詠んだ歌。

『今よりは 秋づきぬらし あしひきの 山松かげに ひぐらし鳴きぬ』

一行の人たちは秋になったら帰ってくるからと家人に約束して出かけて来たのに、

まだ新羅にも渡らず、やっと筑紫の館に着いたところで秋になってしまったので、

この悲痛な歌を詠んだのだと。望郷の念、妻子恋しき念がよく表されているのです。

一行の中で病人が続出したため、この地にあった筑紫館に長期滞在したと。

果たしてこの詠み人は、無事に故郷に帰り着くことができたのでしょうか?

そして福岡城大手門・潮見櫓。

そして突然の雨が。慌ててTXに乗り込みホテルへ戻ったのでした。

風の強い台風一過の朝でしたが、古の歴史を訪ねた福岡の朝の『学びの散歩』で

あったのでした。

それにしても鴻臚館跡は福岡城→兵営→平和台球場と、大工事が歴史上次々と行われた

のであったが、よく今の姿で残っていた事に感激。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17