PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

仕事で滋賀県安土に行ってきました。

新幹線で米原駅で下車し、在来線で安土駅で下車。

午後の仕事を終え、同僚と車で10分ほどの場所にある安土城址に向かいました。

安土城址は標高199mの安土山一帯にある織田信長(1534-82)の居城跡。

国指定の特別史跡。天正4年(1576年)から織田信長が約3年の歳月をかけて完成。

安土・桃山時代の幕開けとして築城されたが、織田信長が倒れた本能寺の変後、焼失して

石垣だけが残って現在に至っている城址。

大手門口に向かう。

安土城跡の入口(大手門口)を入ると、一直線の石段が目に飛び込んで来た。

受付で、安土城跡見学コースを1周するには約1時間とのことで頂上天主行きを決断。

入り口で自販機でチケットを購入し、係りのおばちゃんに荷物の一時保管を無理やり

お願いし、杖を片手に急ぎ足で階段を登る。

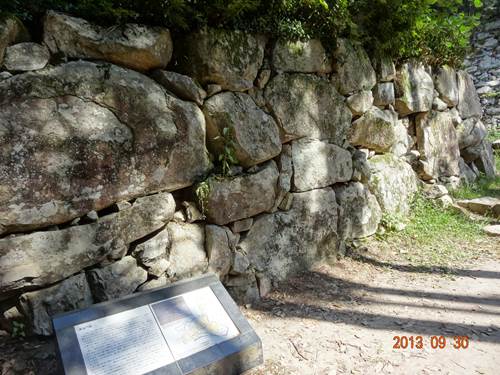

大手門から山腹まで、約180mにわたって直線的に延びる部分の道幅は、約6mと広く、

その両側には幅1~1.2mの石敷側溝があり、さらにその外側に高い石塁が築かれて

いた。途中には石垣に混じって石仏が置かれていた。

大手道の左側にある、羽柴秀吉邸跡。

今は、ほとんど何も残っていないが、当時は、壮大な門が構えられており、最重要な

場所にあることからも、織田信長が豊臣秀吉(木下藤吉郎)をどれだけ信頼・重用して

いたかが理解できるのであった。

前田利家邸跡。

総見寺仮本堂(徳川家康邸跡)入り口。

直線状の階段から左に曲がりその後は、ジグザグ階段。

ジグザグ階段入り口から今登ってきた直線石段を下に見る。

祐筆として活躍した重臣、武井夕庵邸跡 。

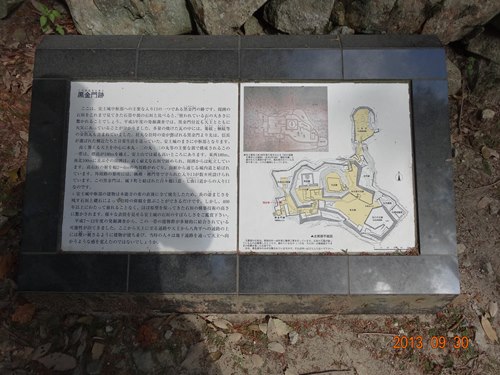

黒門跡は城内主要部への虎口にあたる門で重厚な石垣で守られていた。

黒金門からは、後の城郭に多数見られる完成した虎口が出現。

この門を境に下は家臣団の屋敷、上は信長の住居ともいえる生活空間と天主などが存在。

城内で最大級の石垣を使用しその門は堅固そのもの。鉄板張であったとの言い伝えから

黒金門と名付けられたと。

二の丸手前の石段におかれた仏足石。

仏足跡はお釈迦さまの足跡を表現したもので古代インドでは仏像に先立ち崇拝の対象に

なっていたと。我が国では奈良の薬師寺のものが現存する最古(奈良時代国宝)のもの

であるが、この仏足石は中世の数少ない遺物として大変貴重なものと。

二の丸跡入り口。

二の丸は信長が日常に政務や生活を送っていた場所。

二の丸址にある信長本廟。

天正11年(1574年)、羽柴秀吉は安土城に住む三法師のもとへ年賀に訪れ、

その年の2月、信長の遺品を埋葬して信長の廟を作ったっと。

信長公本廟の一段下の郭には「護國駄都 ○ 」という石碑が建つが意味は・・・・・?。

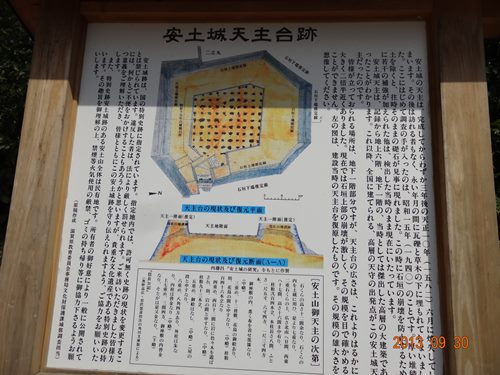

天守閣ではなく天主閣入り口。

高層の木造建築を建てる場合、中央に心柱を立てるのが多くの日本建築の特徴だが、

安土城天主の礎石は中央部の1つだけが欠けている(他の礎石は全て現存している)

とのこと。

この礎石のある場所は地下一階。天主内部は地下一階、地上六階。

五階が法隆寺夢殿のごとく正八角形にして朱塗り、絵は天竺の仏教的素材、六階が

正方形の平面、外部金箔、絵は中国の儒教的影響を受けたという。

天守閣跡からは遠く琵琶湖が見えた。

左手には琵琶湖最大の島、沖島の姿も。

反対側。

確かに真ん中に礎石が無いことが解ったのであった。

天主閣を下り元総見寺・三重塔へ向かう。

総見寺三重塔は、棟木に室町時代中期の享徳3年(1454)とあり、総見寺創建時

(1576)に信長が甲賀の長寿寺(甲賀市石部町)から移築したとされている。

屋根は本瓦葺で高さ19.7m、左側へ上の段の本堂跡へ導く石段がついていて、

軒下の本格的な木組みが間近に見られた。

下には西ノ湖。西の湖は安土山の西にあることから。面積は2.8km2、

水深は1.5mの浅い湖。この一帯は干拓地で、昭和17年までは安土山から北は

琵琶湖につながっていたと。

この先は台風の大雨の影響で土砂崩れがあり通行止め。

既に萩の花が。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17