PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

夏休みを利用して、旅友のSさんの車で新潟、富山の日本百名城のスタンプラリーに

行って来ました。

自分の車で5時に自宅を出発し、20分程でSさん宅に。

Sさんの車に乗り換え、5:30に圏央道海老名SAに向かう。

圏央道が部分開通したため、関越自動車道そして東北自動車道を利用する場合

都内を通過せずに利用が可能になったのです。

海老名SAから圏央道に乗り、八王子方面へ。外はかなり強い雨が。

鶴ヶ島JCTから関越自動車道へ。そして群馬県の赤城高原SAにてトイレ休憩。

ここまでSさん宅から約2時間15分。

SAには地元産?のハチミツも販売されていた。

水上、谷川岳近くを通過。

そして関越トンネルへ。

利根郡みなかみ町の谷川岳PAと、南魚沼郡湯沢町の土樽PAの間にあり、全長は上り線が

11,055m、下り線は10,926mで、道路のトンネルでは日本最長。

世界でも11番目という長大トンネル。

そして関越トンネルを出た先はガーラ湯沢近く。

長岡ICを通過し北陸道で新潟方面へ。

車窓左側には弥彦山(左)と多宝山(右)が。

弥彦山・標高634mは越後平野の日本海沿いに連なる、俗に弥彦山脈と呼ばれる

山並みの主峰。

そして同じく左手には新潟サッカー場・デンカビッグスワンスタジアム。

この先には HARDOFFECOスタジアム新潟が。

そして10時過ぎに新発田城へ到着。

新潟県内では唯一、江戸時代当時の城郭建築が現存する城跡。

新発田城辰巳櫓。

かって赤穂浪士堀部安兵衛の父がこの辰巳櫓の管理責任者であったが、

この辰巳櫓の焼失の責任をとって浪人になったと。

この為、その後安兵衛は家名復興のため江戸に出て、高田馬場の敵討ちによって

名を遂げたと。

![o0480036012737622990[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/df295351f383b8d49f033b5d0f4adaf02cc67086.15.2.2.2.jpg?thum=53)

![o0480036012737622990[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/515050e6bb198a8b8ed8cd374abb6afd4fd134cb.15.2.9.2.jpeg)

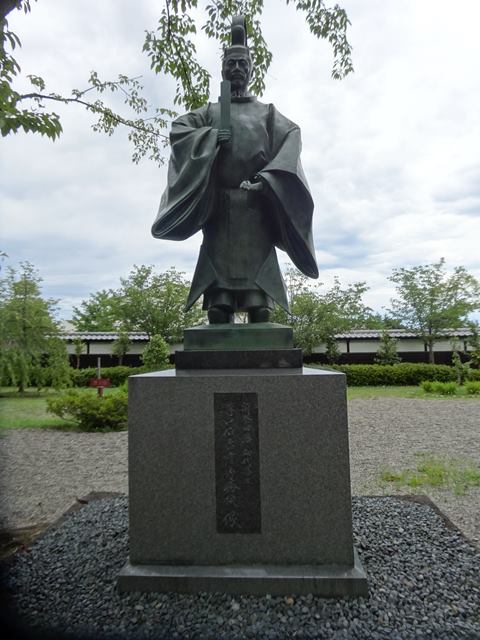

新発田城前の公園には赤穂浪士一の剣豪と言われる堀部安兵衛の像が建っていた。

「中山弥次右衛門」の長男、中山安兵衛として誕生し、「高田の馬場の決闘」で名をあげ、

浅野家家臣・堀部弥兵衛家の婿となり、のちに浅野家浪人・四十七士の一人として

「討ち入り」に参加したと。

新発田城本丸表門から中に入る。

新発田城の入城料は無料。

両側には溝口氏の家紋・掻摺菱(かきずりびし)の赤い旗が。

現在も城郭跡地の大部分が陸上自衛隊の新発田駐屯地となっているため、

三階櫓に行けないなど、新発田城の観光地化の支障となっていると

ボランティアのオジサンから。

本丸表門へのお堀に架かる橋から。

城内にある初代藩主の「溝口秀勝」像。

城内にある初代藩主の「溝口秀勝」像。

現在の新発田城の場所には、室町時代に鎌倉御家人佐々木加地氏の一族、新発田氏の

居館があった。その後、戦国期の勇将新発田重家 (しばたしげいえ) が、

上杉景勝 (うえすぎかげかつ) との7年間の抗争の末、天正15年(1587)落城した。

慶長3年(1598)秀吉の命により、越後蒲原郡6万石(のちに5万石、10万石となる)の

領主として加賀大聖寺から移封された溝口秀勝 (みぞぐちひでかつ) が、上杉景勝と戦い

落城した新発田重家の城跡をとり入れて、慶長7年(1602)から本格的な築城にとりかかり、

3代宣直 (のぶなお) の承応3年(1654)に一応完成した。

実に秀勝入封から56年後のことであった。版籍奉還まで約270年間、外様大名溝口氏の

居城となったと。【 http://www.geocities.jp/qbpbd900/sibata.html 】より

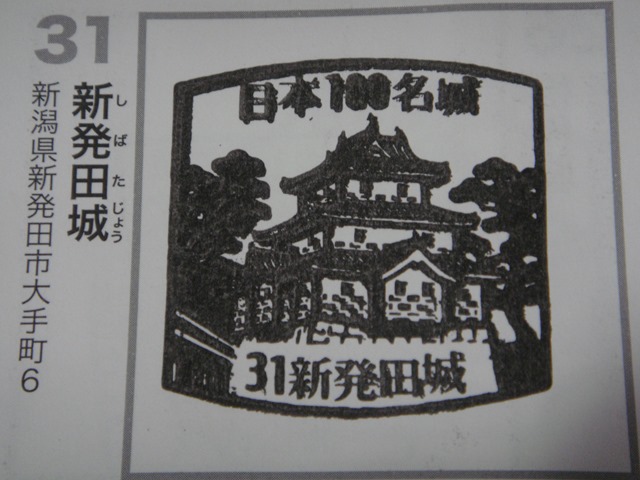

日本百名城スタンプをGET。

二の丸隅櫓。国の重要文化財に指定。

二の丸隅櫓内部から。

本丸表門への橋。

お堀越しの二の丸隅櫓。

お堀沿いを散策。

寛文8年(1668)の大火で城内のほとんどが焼失し、翌9年の大地震で石垣も大半が崩れた。

そこで、まず石垣の積み直しから取り掛かり、当時の最高技術である「切り込みはぎ」と、

角は「算木積み」と言われる積み方に代えたとのこと。

それまでの「野面積み」と異なり、石の表面は平らに整形され、目地は隙間無く積まれていると。

三階櫓に向かう左手の新発田公園の広い芝生には、立派な枝ぶりの松の老木が。

三階櫓に向かう左手の新発田公園の広い芝生には、立派な枝ぶりの松の老木が。

新発田城には天守がなく、本丸の西端にあった三階櫓がその役目をはたしたとのこと。

櫓などの屋根に上げる鯱は通常2個であるが、この三階櫓は棟が丁字形になっており、

三つの入母屋をつくってそれぞれに鯱を上げるという全国にもめずらしい「三匹の鯱」が

並んでいた。

左の塀の中のお堀は埋め立てられ、陸上自衛隊の新発田駐屯地の為、

城の廻り一周散策は不可。

そして新発田城を離れ5分ほど歩いたところには、堀部安兵衛の生誕地を記念する碑。

碑がある場所の東側に生家があったと。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17