PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

テレビのJ:COMチャンネルで、片瀬在住の作家の佐江衆一さんが市内の特色ある風景を、

四季の移ろいや歴史、伝承などを交えて紹介している本『散歩名人 in 藤沢』が

刊行され販売されている事を知り、遊行寺の菖蒲園観賞の帰りに藤沢市文書館まで

足を延ばし購入してきました。

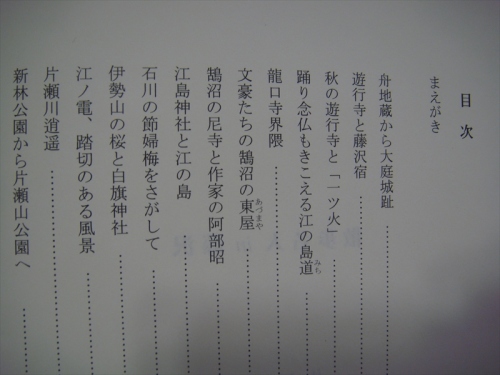

下記の如く藤沢各地を巡り、その自然や歴史を紹介されているのです。

いずれも地名については直ぐ解る場所。

時間がありますので、この本を読み予習しながら順番に散歩をしようと考えて

いるのです。

まずは『江島神社と江の島』を目指し、岩屋まで足を延ばす事としました。

この日は、幼い頃この近くで育った妻も同行、いや妻に案内してもらったのです。

いつもの小田急線・片瀬江ノ島駅。

片瀬江ノ島駅前 境川に架かる弁天橋。

弁天橋から江の島を見る。隣には134号線の境川にかかる片瀬橋。

境川は東京都町田市を水源地とし、片瀬海岸の河口まで全長約52kmの二級河川。

江ノ島弁天橋に向かって歩く。

人道橋の江ノ島弁天橋が架けられたのは明治24年だったが、台風でよく流されたため、

昭和24年に橋脚をコンクリート杭とし、その後昭和28年、PC橋に改修された。

横の車道橋の江ノ島大橋は、前回の東京オリンピックのヨット競技のため

江ノ島港が建設されたことによって架けられた。

目の前に対になった巨大な龍の灯籠が。

江ノ島神社御鎮座千四百五十年記念事業を記念して奉納された、江の島の弁天橋手前の

巨大な「大灯龍」。

向かって左の龍は『阿』。

向かって右の龍は『吽』。

江ノ島弁天橋の入口。

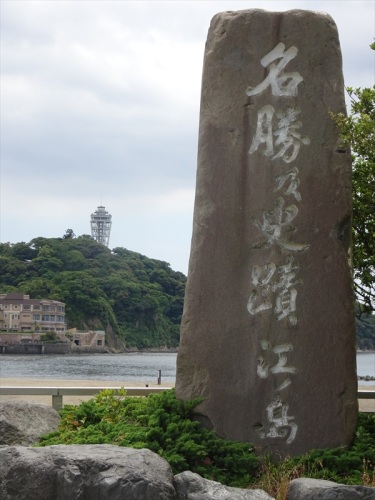

『名勝乃史蹟 江ノ島』と刻まれた石碑が弁天橋入口に。

左手には日時計が。

「円弧型日時計」といい、日時計作家 小原輝子の作。

長洲一二元神奈川県知事の揮毫になる「潮音」という文字が黒御影石に彫られていた。

江ノ島弁天橋を進んでいくと前方に青銅の鳥居が見えて来た。

この鳥居は、1747年(延享4年)に建立され、1821年(文政4年)に再建されたもの。

この鳥居から、瑞心門前の朱塗りの鳥居までが江島神社の門前町で、

旅館、土産物屋、食堂などが並んでいるのだ。

鳥居には龍が施された扁額が掲げられていた。

北条時宗が文永の役で元寇を退けた時、江島神社に贈った後宇多天皇勅額の

(建治元年・1275)レプリカとのこと

江の島道においては三つの鳥居があり、一の鳥居は遊行寺前に、二の鳥居は

洲鼻通りにあったが、現存するのはこの三の鳥居のみ。

「江嶋大明神」と書かれていると。

参道を江島神社に向かって進む。この日も中国語があちこちから。

そして自撮棒がいたるところで。

右手に岩本楼の入口が。

岩本楼は現在は旅館業を営んでいるが、明治維新の神仏分離令以前は岩本院と称し

江の島の寺社を支配する惣別当であった。江戸時代以前、室町時代には岩本坊と称していたと。

歌舞伎『白波五人男』の弁天小僧はここ岩本院の稚児がモデルとのこと。

瑞心門前の朱

鳥居の横に、1mを超える堂々たる大きな狛犬がいた。

右手の阿象、鬣、尾の流れも美しい。

左手には吽像の鬣をくわえた姿。

その下には猫がのんびりと日向ぼっこ。

昭和34年に国内初の屋外エスカレーターとして、高低差46メートルを4連で結ぶ

全長106メートル の「江の島エスカー」 が稼働。

江の島エスカーの乗り場が左手の狛犬の後ろに。

もちろん我々夫婦は階段を徒歩にて。

崖の下の無熱池(むねつち)。

インドに伝わる伝説の池を真似たもので、龍が住みつき、どんな干ばつのときでも

水が涸れたことがないと伝わる池。

そしてその上の蟇石(がまいし)。

伝説によると、鶴岡八幡宮の供僧で慈悲上人と呼ばれた良真が、

江の島で修業していると蟇(がま)がその邪魔をしたと。

しかし、良真の法力念力によって蟇は石とされてしまったと。

その石(岩)が竜宮城を模したという瑞心門の左側の崖にあって、

蟇石(がまいし)として伝えられているとのこと。

江島神社の御神門。

竜宮城を模して造られたもので「瑞心門」と呼ばれている。

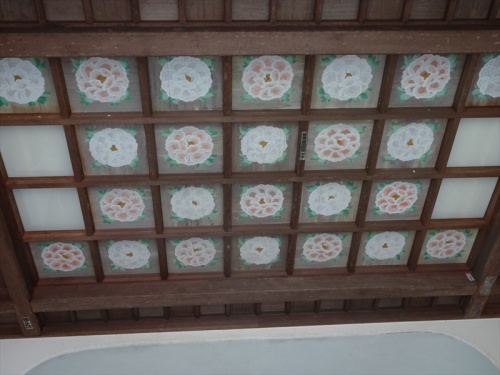

天井には片岡華陽が描いた牡丹の絵が一面に。

門の両脇には唐獅子画が飾られていた。これも片岡華陽が描いた絵。

唐獅子はご祭神の守護と参拝者に厄災がふりかからぬよう

祈願の意味が込められているのだと。

唐獅子 右。

唐獅子 左 。

階段上の石碑の上部の丸い石には見慣れない文字が刻まれていた。

弁才天の種子(しゅじ)である「सु(ソ)」とのこと。

種子とは密教において、仏尊を象徴する一音節の呪文(真言)。

これは百度供養碑。

寛政八年(1796)江戸下谷住時田三天明昭建立。

宝暦十一年(1761)から36年間の間に百度参詣した記念碑。

「ゆくとしや 百度詣でし 豆の数」と刻まれていると。

童子を伴い右手に宝剣、左手に宝珠を持った弁財天の石像が階段上の正面に。

杉山検校和一(すぎやまけんぎょうわいち)の建てた江ノ島弁財天の道標と

その後ろに『福石』と刻まれた比較的小さい石碑が。

杉山検校は、江ノ島の弁財天で21日間の断食をし、祈願したところ、その満願の日、

帰り道にこの石につまずいたと。

その時、体を刺すものがあったので確かめてみると、松葉の入った竹の管だったいう。

この出来事が、管鍼(かんしん)の技術を考案するきっかけとなったといわれていると。

これが『福石』 ?つまずくには大きすぎる石であるが・・・・・・。

福石から下って朱塗りの橋を渡った場所には、検校が建てた三重塔があったという。

石段を更に上がると、途中に手水舎があり、龍の口から水が出ていた。

階段を上り終わるとそこは辺津宮境内。

巨大杓文字に描かれた『江島神社 絵図』。

弁財天を奉る江島神社は、田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、 市寸島比賣命を祀る「中津宮」、

多紀理比賣命を祀る「奥津宮」の 三社からなっているのだ。

江島神社(辺津宮)の列をなす参拝客。

辺津宮は本社。田寸津比売命(たぎつひめのみこと)が祀られている。

古歌を唱えながら茅の輪をくぐると罪などが清められるのだそうだ。

正月は中央に置かれてあったがこの日は脇に。

巾着型になっている面白い木製の賽銭入れ。

相模彫りと言われる独特の彫り物で、お賽銭を入れると音が出る仕組みに。

打ち出の小槌。

『昔から打ち出の小づちはどんな願いごとも叶えてくれると云われて います。

小づちを3回なでながらあなたが成就させたい願いごとや 色々な運気上昇を祈りましょう。』 と。

白龍王黄金浄水。

水源には徳力製の純金の小判が秘められてあり、この御霊水で金銭を洗うと、

金運向上、財宝福徳のご利益が授かると。

弁財天の神使「白龍王」。

嗽水盥(そうすいかん)。

嗽は「うがい」:水などを含んで口やのどをすすぐこと。

盥は「たらい」:手や身体を洗って清潔にする、という意味もあり、昔、中国では

盃の形をそのまま大きくしたような手や顔を洗う器を盥盤(かんばん)と言っていたと。

江戸麻布坂下町の藤屋半七が寛延2年(1749年)に奉納したもの。

正面中央に三つ巴紋が陽刻されていた。

多くの神社で巴紋が神紋として用いられている。

源頼朝が奥州の藤原秀衡調伏祈願のために文覚上人に命じて

この弁財天を勧請したとのこと。

神奈川県の重要文化財に指定されている八臂弁財天(はっぴべんざいてん)。

江島神社のHP(http://enoshimajinja.or.jp/gohoumotsu/)よりの転載です。

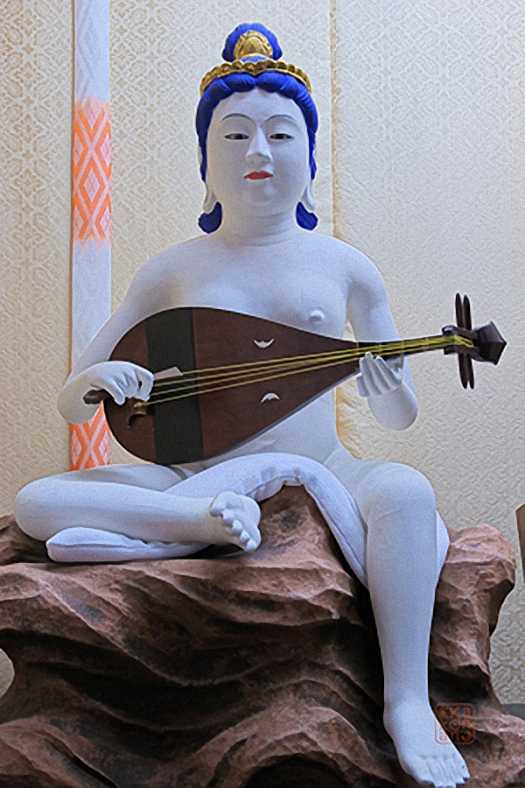

同じく日本三大弁財天のひとつとして有名な妙音弁財天(みょうおんべんざいてん)。

「裸弁財天」ともいわれ、琵琶を抱えた全裸体の意外に小さい座像。

女性の象徴をすべて備えられた大変珍しい真っ白な姿で、鎌倉時代中期以降の傑作。

これも江島神社のHP(http://enoshimajinja.or.jp/gohoumotsu/)よりの転載です。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26