PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

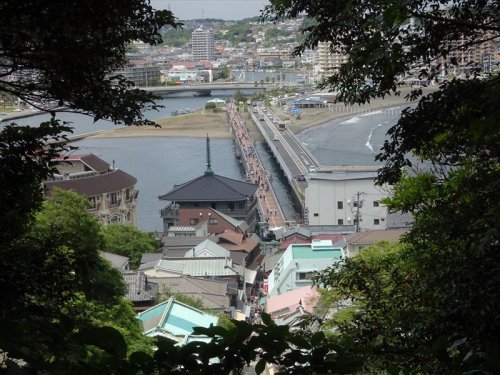

辺津宮から眼下には、江島神社参道、そしてその先に江ノ島弁天橋、

江ノ島大橋が見えた。

八坂神社(やさかじんじゃ)。

御祭神は建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)。

稲荷社・秋葉社。

八坂神社の隣にある小さな社。江島神社の末社だと。

豊受気毘賣命(とようけひめのみこと)と火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ)が祀られている。

江の島随所にあった小祀(秋葉稲荷・与三郎稲荷・漁護稲荷など)を合祀した社とのこと。

菊和会記念碑。

東京の楽器商菊屋のグループが建立。

描かれていたのは千鳥模様の袋に包まれた琵琶。

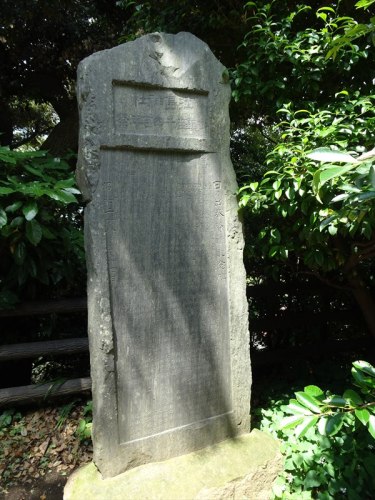

源実朝ゆかりの「宋の古碑」。

1204年(元久元年)に源実朝の命を受けて宋に渡った良真が、宋の慶仁禅師より

伝えられたという石碑。「大日本国江島霊迹建寺之記」と彫られているとのことだが

読み取れなかった。

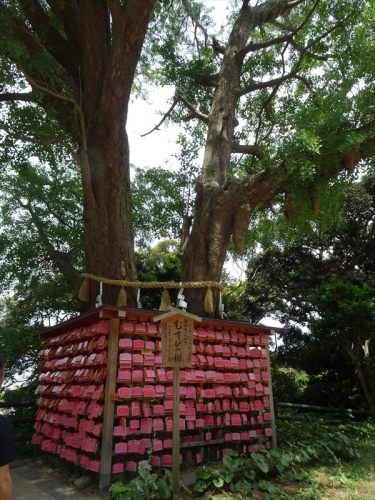

結びの樹。

辺津宮の境内を出るところに、幹が二つで、根が一つになった「むすびの樹」と呼ばれる

大銀杏の御神木が。

「むすびの樹」の周りには、良縁成就を願って奉納されたピンクの絵馬が

たくさん掛かっていた。

中津宮エスカー乗り場の表示板とその後ろに2つの石碑が。

安岡 正篤(やすおか まさひろ)の感載碑。

「明神降鑒衆生福智」安岡正篤撰竝書と刻まれていた。

昭和の名宰相とされる佐藤栄作首相から、中曽根康弘首相に至るまで、昭和歴代首相の

指南役を務め、さらには三菱グループ、東京電力、住友グループ、近鉄グループ等々、

昭和を代表する多くの財界人に師と仰がれた人物とのこと。

「江島神社、御鎮座千四百年祭」の石碑。

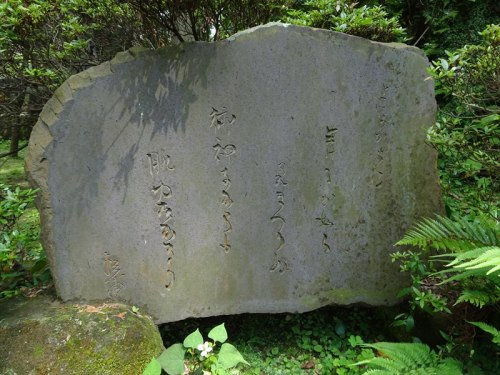

震柳居四世句碑。

晩年を片瀬に住んだ俳人、震柳居九江の句碑。

1923年(大正12年)建立。

「月涼し徐尓聞久琴の曲」と刻まれていた。

国伝来の古碑の隣に建つ沼田頼輔の歌碑。

「さながらに 生けるが如く 身まつりぬ 御神ながらも肌ゆたかなり」。

沼田頼輔が裸弁財天の美しさを讃えた歌とのこと。

江島弁財天女上宮之碑。

文化元年、姫路城主 酒井雅楽頭源忠道が建立と。

猿田彦大神。

この碑は庚申塔の一つ。天保3年(1832年)に建てられたもの。

不老門再建記念碑。

本来はこの場所に不老門があったが、今はなく、文久元年(1861年)の

再建記念碑だけが残っている。

江ノ島ヨットハーバーが眼下に。

『納献 春日釣燈籠』の石碑。

江戸歌舞伎「中村座」が奉献した石灯籠・右。

江戸歌舞伎「中村座」が奉献した石灯籠・左。

市村座の石灯篭。

平成11年に江の島歌舞伎が行われた時の5代尾上菊五郎、7代菊之助の記念手形。

私の手も一緒に。

七代目(現)尾上菊五郎丈の植えたしだれ桜。

江島神社・中津宮(なかつみや)に到着。

ご祭神は市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)。

上之宮とも呼ばれます。慈覚大師が仁寿3年(853年)に創建。

元禄2年(1989年)に再建。

江島神社の中津宮の脇にある水琴窟に向かう。

地中に埋められた瓶に水を流すことで美しい音を奏でるのだ。

水琴の高周波の音は、 心身の浄化・運気向上・幸運をもたらしてくれると。

耳を澄まして聞いたが・・・・・・・・。

いさここにとまりて幾かん寶とと支須(ホトトギス) 古帳庵

ふた親にみせたしかつお生きている 古帳女

江戸小網町 天保12年6月 と。

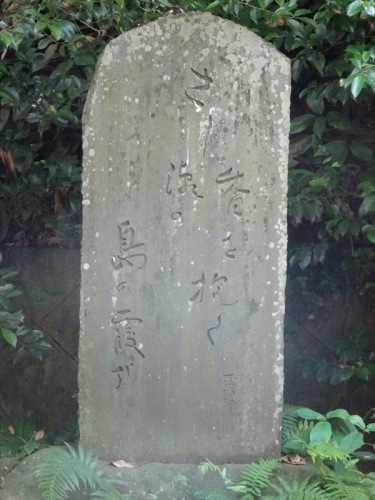

間宮霞軒句碑

「さし潮の香を抱く島の霞かな」。

天女の羽衣をイメージをした独自のマークがあり、「もっと奇麗に、美しい恋をしたい!」と

願う女性のパワースポットとして、密かな人気を集めているとのこと。

正面に老舗の東雲亭が。

江の島サムエル・コッキング苑、江の島シーキャンドル(展望台)59.8mの入り口。

明治15年にアイルランド生まれのイギリス人、サムエル・コッキングがこの場所の

土地約500坪を日本人妻リキの名で購入し植物園を造ったのが始まりと。

入口横の亀ヶ岡広場で一休み。

アメリカデイゴの深紅の花が開花中。

湘南のシンボルとして親しまれる江の島シーキャンドル(展望灯台)は、

2003年4月29日にリニューアルオープン。

最福寺別院江乃島大師。

入口右には『江乃島大師』左には『高野山真言宗最福寺別院』と書かれていた。

鹿児島の最福寺の関東別院、色あざやかな阿吽の仁王像が入口両側に。

福島漁村の句碑。

「貝がらも 桜の名のあり 島の春」。

ここは、漁村が経営していた江の島館跡地の一隅に建つ句碑。

ネットでは福村漁村の名もあるが?

一遍上人成就水道。

飲料水に窮する島民を助けるために、一遍上人が堀当てた井戸と伝えられ、

今も水をたたえていると。

江の島をちょうど二分する境となって いることから、俗に「山ふたつ」といわれている場所。

ガイドによると、断層に沿って侵食された海食胴が崩落したことで「山ふたつ」が出来たとも

いわれていると。

木食上人阿弥陀如来古蹟

山ふたつの谷底(中村屋本店の崖下)には、阿弥陀如来像が安置された

木食上人(もくじきしょうにん)行場窟と呼ばれる洞窟があると。

この洞窟では五穀を絶って木の実のみで生活する木食行が行われていたと。

木食行を行う者を木食上人と呼んだとのこと。

群猿奉賽像庚申塔(ぐんえんほうさいぞうこうしんとう)は、

四面に36匹猿が浮き彫りされている庚申塔。

江戸時代後期に、無病息災を祈念して建立されたものと考えられると。

藤沢市の重要有形民俗文化財。

![14001457_4027_1[1].jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/e67f89dc153846941273349bc5ad26f2cd090e0c.15.2.2.2.jpg?thum=53)

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26