PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

国道1号線藤澤橋からの大鋸橋(現遊行寺橋)。

この赤い欄干の橋が江戸時代の旧東海道で、下を流れる境川を渡る橋であったのだ。

そしてここにも江の島弁財天道標が。

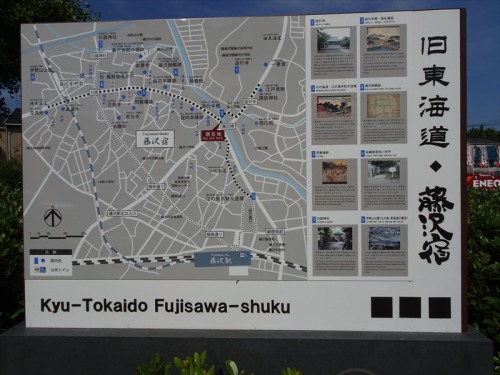

旧東海道・藤沢宿 案内図。

東海道藤沢宿の成り立ち・しくみ 説明版。

藤沢宿は慶長六年(1601)東海道の宿場となり、後に戸塚宿、川崎宿が追加され

五十三次の第6番目の宿場となったのだ。

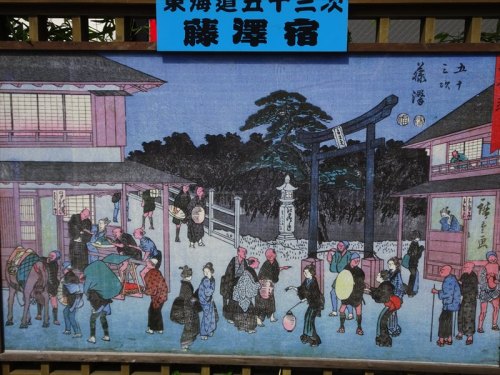

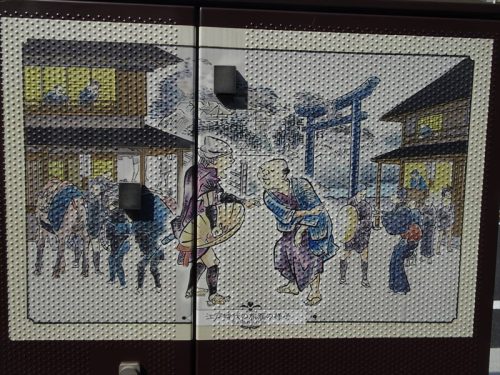

藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、

左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。

宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、賑わいが感じられる。

境川にかかる朱塗りの大鋸橋(現遊行寺橋)の袂には、藤沢宿のイメージを残した

「排気ガス測定所」なる建物があり、その前で「昔話のある町」を謳っていた。

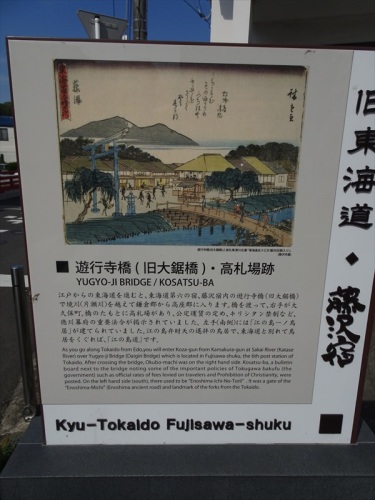

大鋸橋(現遊行寺橋)の前には高札場の跡があったと。

高札場とは幕府の法度、掟、犯罪人の罪状などを掲げた所。

屋根付きで高さ約3.6m、横幅5.4m、縦幅1.8mの規模であったと。

現在は跡地はコンビニ、近くには各種の観光用案内板が掲げられていた。

そして再び朱塗りの大鋸橋(現遊行寺橋)が右側に。

橋を渡りしばらく行くと遊行寺の黒の惣門にたどり着くのだ。

朱塗りの大鋸橋(現遊行寺橋)を右に見ながら旧東海道を平塚方面に進むと

今度は昔の旧街道に面して建てられていた写真が紹介されていた。

明治から昭和初期にかけての 大鋸橋(現遊行寺橋) 周りの建物。

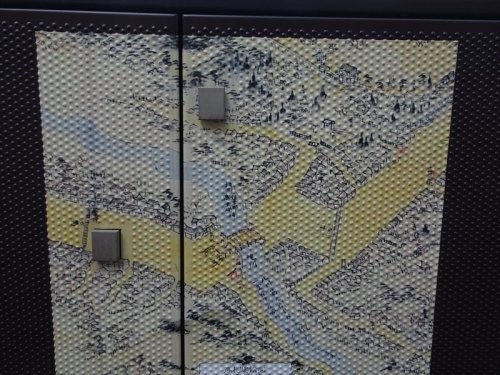

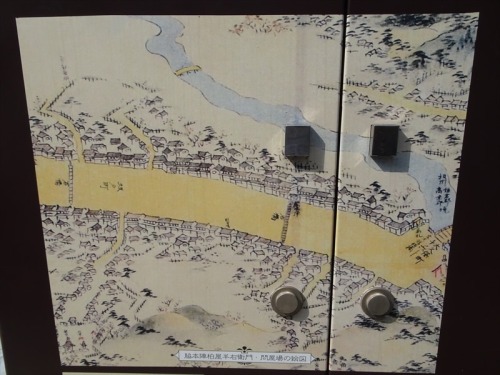

大鋸橋(現遊行寺橋)周りの藤沢宿地図。

遊行寺橋の手前は城にある桝形構造となっていたことが判る。

宿場の両端の街道をクランク状に曲げた場所を桝形と。

藤沢宿では遊行寺の脇から大鋸橋(現遊行寺橋)に至るクランクが見られるが、

これは、軍事防衛上の必要から意図的に設けられたものと。

江戸時代の旅籠・藤沢宿の様子が描かれていた。

先ほどの夜の藤澤宿と同じ場所から描いた浮世絵。

道路の反対側には歴史ある土蔵が今も残っている。

桔梗屋は、藤沢宿で江戸末期から紙・茶問屋を営んでいる店。

この店蔵は、明治44年(1911年)の竣工で、藤沢市に唯一残る店蔵とのこと。

日本橋から藤沢宿までの旧東海道の様子を一枚に描いた浮世絵。

宿場は境川東岸の大鋸町(鎌倉郡)と同西岸の大久保町(高座郡)・坂戸町(同)の3町で

構成されていた。

江戸時代の藤沢宿は、天保14年(1843年)の「東海道宿村大概帳」に、

宿内人口4,089人(男2,046人、女2,043人)で、総家数919軒、旅籠(はたご)45軒、

大名や公用の旅客の宿泊施設である本陣が1軒、脇本陣が1軒と記されていると。

坂戸町界隈図。

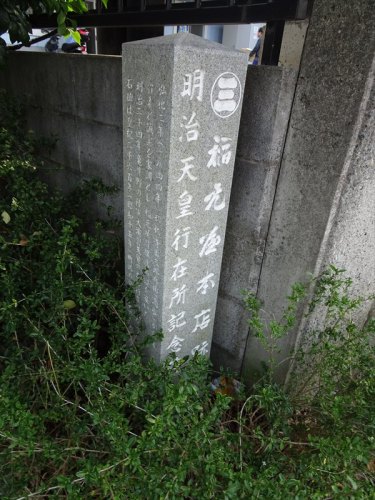

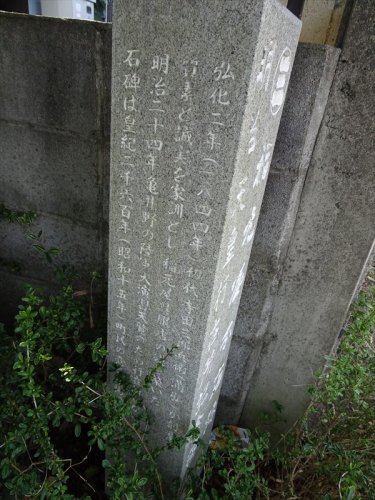

稲元屋本店跡、明治天皇行在所記念碑。

「弘化2年(1844)、初代寺田三郎兵衛(満弘)が創業。質素と誠実を家訓とし、

稲元屋呉服店の礎を築いた。明治24年亀井野の陸軍大演習のため行在所となった。

石碑は皇紀2600年(昭和15年)町民の意気高揚のため建てたものであると、

側面に平成14年6月、5代目当主と刻まれていた。

トランスボックスに描かれた「東海道藤沢宿復元図」。

蒔田本陣跡、御殿跡(黄緑の四角)の場所が理解できたのであった。

藤沢宿で一番その当時の雰囲気を残している建物の1つは内田商店本店。

旧東海道に面して重厚な造りの母屋の店舗が建ち、その裏手にはくの字に

曲がった石蔵と母屋の店舗横にも土蔵があるようだ。

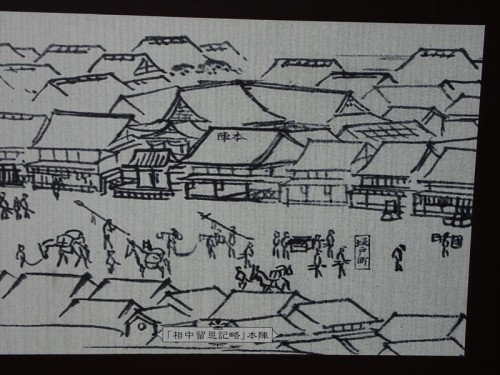

「相中留恩記略」に見る蒔田本陣 墨絵図。

藤沢宿の本陣は大久保町名主・問屋を勤めた堀内家(元玉縄城北条氏家老の家柄)であったが、

延享 2 年( 1745 )に火災のため本陣職を坂戸町の蒔田(まいた)家に譲った。

東海道絵巻・藤沢御殿絵図 。

江戸時代の初め頃、藤沢にはまだ本陣がなかったので、将軍は自らの宿泊のために

今の藤沢一丁目あたり(藤沢公民館付近)に藤沢御殿をつくったと。

絵図面によると東西約193m、南北約113mの長方形の区画で、記録によると

「慶長五年(1600)に家康が宿泊して以来、寛永十一年(1634)に家光が使用したのを

最後に廃止となったと。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26