PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

この日は早朝から、地元近くに伝わる小栗判官伝説のスポットを自転車で訪ねました。

その昔、常陸の国(現在の茨城県真壁郡協和町)に、城を構える小栗氏と言う一族が居た。

「鎌倉大草子」によると、今からおよそ600年前、1415年、関東で上杉禅秀が乱を起こした際、

小栗氏は上杉方に味方し、鎌倉公方 足利持氏に敗れ落ち延びる。

その途上、相模の国に10人の家来とともに潜伏中に、大富豪、俣野に屋敷を構える相模横山家の

横山大膳の長女 照手姫と出会い恋におち結婚の約束を交わす。

この娘は日光に祈願をかけて生まれたので「照る日月をかたどりて てるてるひめ」と

呼ばれたが、姿は秋の月のような美女であったと。

しかし二人の関係に立腹した横山大膳は、小栗判官に酒宴と称して毒を飲ませ殺してしまった。

地獄に落ちた小栗判官は閻魔大王の同情をかい、蘇生への道として餓鬼阿弥(がきあみ)の姿に

変えられ現世に送り返されたと。

哀れな姿で倒れていた小栗判官は通りかかった高僧に助けられ、木の車に乗せられて

熊野の湯の峰を目指した。

小栗の首には高僧により「一引き引いたは千僧供養、二引き引いたは万僧供養」と書かれた札が

下げられていた。

一方、照手姫は恋人を失った上、小栗が毒殺されるのを見て逃げ出し、流浪の身となったが

追っ手に捕まり、武蔵金沢の侍従川に棄てられる。六浦の漁師に助けられたが、嫉妬深い

漁師の妻に松葉でいぶされ、挙句の果てに人買いに売られ美濃国、青墓(大垣)の宿場で働く。

小栗は箱根、掛川、名古屋まで引かれてきたが、美濃国まで来ると引き手がつかず、

ついに遊女宿の軒下に捨てられてしまった。

しかし照手姫はある時、首から札を下げた餓鬼阿弥を見て、亡き小栗判官の供養になればと

小栗とも知らずに湯の峰へ小栗の車を引き参詣の旅に旅立ったのだ。

長い旅路の果て、ついに湯の峰に辿りついた照手姫は餓鬼を四十九日の間、つぼ湯に浸けて

湯治させたところ、なんと元の小栗判官の姿に戻ったと。

小栗は報恩のために遊行寺に閻魔堂を建てた。小栗の死後、照手姫は剃髪して

長生尼と名乗り小栗と毒殺された家臣の菩提を弔った。遊行寺の中にある

長生院がこの菩提寺と伝えられる・・・ いうのが小栗伝説の大まかな話。

自宅を出ると朝の陽光が東の空の雲間から。

自転車で5分程の下り坂の途中左手の地域生活支援センター「湘南ゆうき村」の

擁壁の上には「伝承 小栗塚乃跡」と刻まれた石碑が建っていた。

横山大膳に毒殺された小栗判官が土葬された場所と伝えられていると。

この西俣野の道は昔は九十九折(つづらおれ)の道であったと。

そして九十九折の道は現在取り崩され、道路は拡張され、破壊されその跡に

碑だけが残っているのであった。

道路の反対側には畑地に上る階段が。

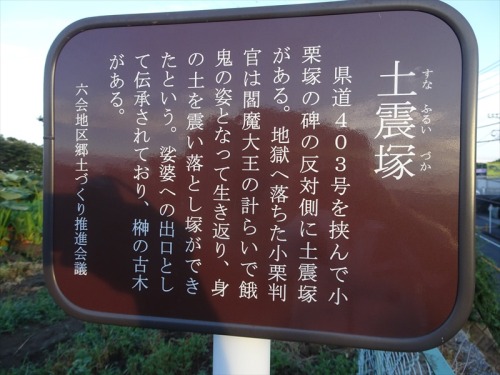

土震塚(すなふるいづか)。

小栗が餓鬼阿弥の姿に変えられ地獄から生き返って、地獄の砂を

払い落とした出来たといわれる塚。

榊の古木が残っているだけであったが。

土震塚説明板。

階段を下り県道に戻る途中からの「伝承 小栗塚乃跡」の碑。

再び自転車で坂を下り信号を右折し左に入ると左側には左馬神社(さばじんじゃ)が。

この左馬神社は鯖神社とも呼ばれは神奈川県中部の境川中流域、横浜市泉区・瀬谷区、

藤沢市北部、大和市南部にかけて12社ある神社の一つ。

祭神は源義朝。

語源については、源義朝が左馬頭(さまのかみ)だったためともいうが、諸説あり詳細は不明と。

源義朝を祀る神社が何故ここにあるのかも不明とのことであるが、

この地を支配した大庭氏は、1156年(保元元年)の保元の乱までは義朝に従っていたのだ。

左馬神社前を更に道なりに進むと左手の、樹木に覆われ足元に墓石群があった。

ここに閻魔堂があったらしい。

閻魔堂跡(法王院十王堂跡)の説明板が立っていた。

昔、この辺りに遊行道場があり、遊行寺と相模原当痲寺を行き来する時宗僧の

通り道になっていた。

近隣の人を集め、地獄絵を使って善悪を説き布教していた。この辺り一帯、

小字を御所ヶ谷といい照手姫の御所があったといわれる。

小栗墓塔 と 刻まれた角型石塔が写真一番左に。

天保11年(1840)、火災で焼失し、本堂にあった閻魔大王像(市指定文化財)は

花応院へ移されたと。

「照手姫 追善菩提供養塔」と書かれた塔婆も。

そしてその右には「天翁録守信士」と書かれた塔婆も奉納されていた。

これは誰の供養の塔婆であるかをネットで調べてみると

下記ページを発見。

http://blogs.yahoo.co.jp/pokochino6324/64925615.html

これによると、弘化4年(1847)の或る日、この地に流れ来た浪人が、

瞽女淵のあたりにたたずんでいた。目の前には、切れた堤防からあふれた

水で池のように変わった田畑の風景が広がり、野良で働く百姓の姿もなかった。

浪々の長旅で体力も衰え、将来への希望も失っていた浪人は、やがてどこかの地で

行き倒れる身、それならここで水害に苦しむ農民の為に命を投げ出そうと決心。

淵の水溜りからは浪人の遺体が見つかった。紙片には

「この村を水害から救う為にわが身を投げ出し、人柱となってこの土手を守りたい。」

との遺志が書かれていたと。

村人は、この浪人を御所ヶ谷の閻魔堂(もとの法王院十王堂跡)の墓地に手厚く葬った。

そしてその戒名がこの「天翁録守信士」と。

更に狭い道を進むと、前方には西俣野の田園が拡がっていた。

田園の隅には緑のネットで囲まれた場所が。

その中には多くの鴨であろうか、野鳥が群をなして。

瞽女淵(ごぜぶち)の碑。

延宝年間(1673-1680)に盲目の女芸人があやまって淵に落ちて溺れ死んだことが

あったと。境川は氾濫の多い川だったので、その後も水死者が続いたと。

この碑は大正9年に村の有志が建立したものであると。

石碑の根元に、いろいろな亀の置物が置いてあり、いかにも瞽女淵らしい雰囲気。

「俣野」、「水」の文字だけが理解できた石碑が瞽女淵の碑の近くに。

この浪人の遺志に沿うために村人は水難除けの石仏を建立し、土手番様と呼んだと。

始めは金沢橋のたもとに建てられていたが耕地整理等の関係で現在のところに移されたと。

摩耗して判然としないが、下部の基壇には「水難除」と刻まれているのだと。

西俣野暗渠排水の碑という昭和八年建立の石碑が西俣野の田んぼを

見渡すように建っていた。(写真右)

この碑の隣には、当地の悪路を改修し併せて行った用水路の改修も完成したことを

記念する碑も建っていた。

前方の田園の先には旧横浜ドリームランドのホテルエンパイアが朝の青空の下に。

現在は横浜薬科大学図書館棟となっているのです。

そして飯田牧場が右手に。

ジャージー牛のジェラートや牛乳がおいしい地元で人気の店。

花應院が飯田牧場の目の前に。

花應院は、鎌倉公方足利持氏に対して謀叛を起こした

小栗判官(小栗満重)伝説が残されている寺。

この花應院は当地名主飯田家所蔵の小栗判官縁起絵、地獄変相十王図絵を保管、

毎年、1月と8月の16日には小栗判官縁起絵、十王図絵の絵解きがある寺。

下記に詳細が記載されていました。

http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/1244/1/kob-rs_002_006.pdf

曹洞宗の寺院。山号は西嶺山。

参道前方には銀杏の古木が、そしてその奥に本堂が。

参道右手に六地蔵。

銀杏の根元の石仏。(右)

銀杏の根元の石仏。(左)

社務所。

九重石塔と水子地蔵。

本堂再建記念碑。

慶長9年(1604年)に開山は国境と開基は祖桂として創建。

近くにあった閻魔堂が天保11年間(1840年)に火災にあい閻魔大王像が運び込まれた。

像高104cm 、近くにあった閻魔堂が火災にあったため担ぎこまれたと伝えられている

木造の閻魔大王像。

馬頭観世音菩薩。

境内の石仏。

隣にも。

来年の1月または8月の16日には小栗判官縁起絵、十王図絵の絵解きに

是非とも参加したいと思いながら、この歴史ある花應院を後にしたのであった。

後日の説明会の様子です。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26