PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

小栗判官・照手姫伝承の里めぐりからの帰路は境川沿いを自転車で走る。

境川に沿った道から、住宅街へ入る急坂の左側に八幡社が。

由来など良く分からないが、歴史がありそうな長い石段があり趣もある神社。

しかし入り口にはロープが張られ立ち入り禁止。

石段の先には八幡社が。

しかし石段はズレて傾いていた。地滑りの発生か?

片方の石灯籠が無くなっていた。

これが入山禁止の理由か。

境川と和泉川が合流する地点の手前にラバーダム(ゴム堰)が。

私が子供の頃には、コンクリート製の堰があり、水遊びを楽しんだ場所。

ラバーダムから流れ落ちる水に朝の陽光が射し込んでいた。

上流の水面に白き雲が映りこんでいた。

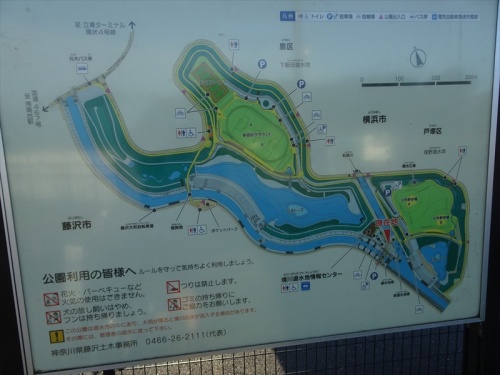

この付近には境川の洪水対策の遊水池としてのビオトープが拡がっていた。

境川遊水地情報センター

遊水地の仕組みなどの展示がされているのです。

自転車を降り手で引いて急坂を上ると道路右には西俣野北窪の道祖神が。

子供の頃は、自転車を降りずにこの坂をペダルを漕いで上がれたのであったが今では・・・。

石碑には元文元年(1736年)の文字が。

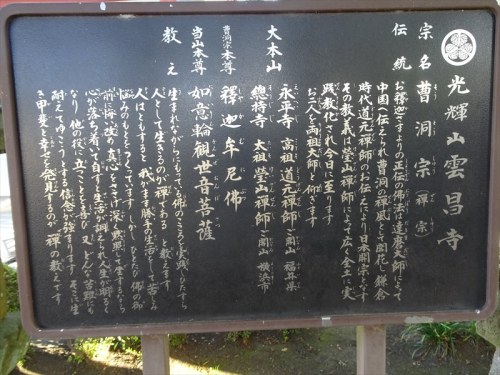

そして地元の寺、雲昌寺へ。

自転車で裏口から入る。

正面には平成13年に本堂の裏手に完成した位牌堂が。

そして表門に廻り自転車を降り徒歩にて散策開始。

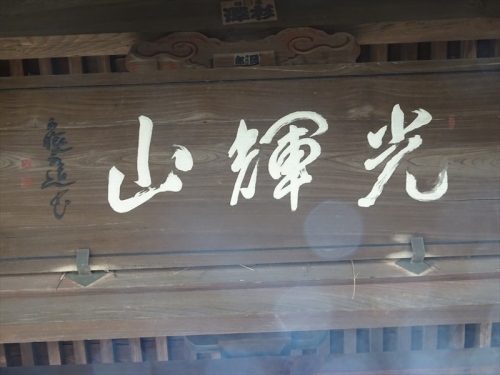

雲昌寺 山門。

建保年間(1213年~1219年頃)に道済(北条義時)により開基。

もとは瑞龍寺と称して現在の今田地区にあった。

慶長元年(1596年)に水害で堂の建物が流失したことから

第4代の宗順によりこの亀井野に移り、現山号に改めていると。

豊臣秀吉が小田原の北条氏を攻略した際、関東の主要な地域に禁制を出したが、

天正18年(1590年)4月この亀井野村にも掲げられ、雲昌寺に当時の禁制が

保存されているとのこと。

慶安元年(1648年)に江戸幕府から寺領九石の朱印を与えられたとのこと。

それ故、山門には葵の紋、九石は90斗、昔、一人一年1斗の米を食べたというから

90人分の食い扶持か。

山門に掲げられていた扁額には山号「光輝山」の白き文字が。

山門を通り境内内部へ。

二十三夜塔とその右手には庚申塔が。

18世紀の後半から昭和の初期にかけて、日本の各地で「講」を組織した人々が集まって、

月を信仰の対象として精進・勤行し、飲食を共にしながら月の出を待つ、月待ちの行事を

行ったと。その際供養のしるしとして建てた石碑(月待塔)のひとつが、この二十三夜塔と。

二十三夜月は下弦の月、弓張月とも呼ばれ、真夜中に東の空から上り左半分が輝いて見える月。

そしてその手前には首無し地蔵が七体。

首なし地蔵は、明治の初めのころ、博打打ちの間で地蔵の頭を持っていれば

博打に勝つという縁起があり、持ち去られてしまったという話もあると。

それとも廃仏毀釈の影響?真実は如何に?

今、その地蔵さんの身代わりなのか、門前の右側に六地蔵があった。

祠の中には各種の地蔵様が並んでいた。

愛育地蔵と水子地蔵。

常香炉手前から本堂を。

鐘楼。

鐘は、総高さ1m76cm、総重量1,125Kg(300貫)とのこと。

鐘は、平日の午前6時30分と、12月31日の除夜祭で撞かれており、その音色が

我が家にも届いているのである。

本堂。

本尊は如意輪観世音菩薩。

境内の聖観世音菩薩像。

木魚に腰掛けるような子坊主にネズミが肩に沿うようにしている心和む石像の姿。

道元禅師像であろうか。

親子で顔を見合わせながら「なむなむ」と経を詠む姿。

十三重石塔。

十二という数は、十二因縁、十二支を意味する。因縁を超えた十三という数、

宇宙の摂理である十二支、十二か月を超えた十三という不思議な数に因んでいると。

また十三は十三仏の最後、虚空蔵菩薩をあらわしているとされ十三重の塔は

虚空蔵菩薩をあらわすと。

稲荷大明神。

ここにも神仏混淆の跡が。

雲昌寺を後にし、自宅に向かう。

途中の住宅街の道路の角には道祖神が。

左側は男女の双体像。

元は三屋道(さんやみち)の辻にあったものを、土地区画整理事業の際に

この場所に移した物。

この事実を知っているのは、生まれてこの方、この地に66年住み続けているお陰。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26