PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

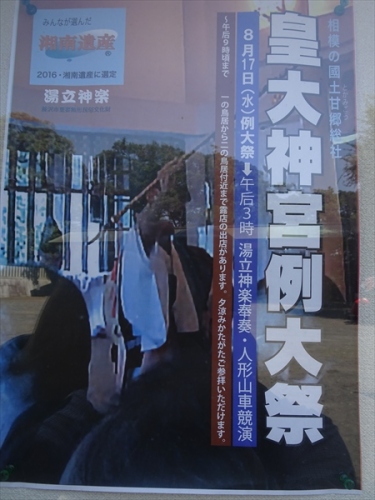

鵠沼にある皇大神宮の例大祭を見に行ってきました。

例大祭は毎年曜日に関係なく8月17日に行われるのです。

台風の影響が懸念されていましたが、すっきりと晴れ渡った空、少し強めの風も

吹き夏らしい陽気となったのです。

小田急線で藤沢本町で下車、徒歩にて湘南高校の前を通り烏森へ。

駅から15分ほどで到着。

例大祭は14時からスタート、しかし到着は12:30過ぎ。

時間が早い為か未だ人出は少なく、出店は準備の真っ最中。

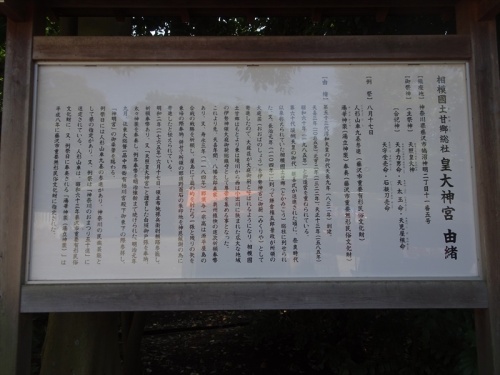

「相模國土甘(とかみ)郷総社 皇大神宮」 と刻まれた石碑。

奈良時代の天平7年(735年)、相模国司が「相模国封戸租交易帳」を作成し、

中央政府に報告した中にここ鵠沼付近を表す土甘郷が見られるとのこと。

この「土甘」は「とかみ」あるいは「つちあま」とも「となみ」とも読む説があるのだと。

手水舎。

南面して建てられている神明造の本殿。

1984年(昭和59年)、390年ぶりに「昭和の大造営」が行われたとのこと。

祭神 は

・天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)

・天児屋根命(あめのこやねのみこと)

・天手力男命(あめのたぢからおのみこと)

・天太玉命(あめのふとたまのみこと)

・天宇受売命(あめのうずめのみこと)

・石凝刀売命(いしこりどめのみこと)

と覚えきれないほど。

境内は境内地面積は約3,300坪、樹齢数百年にもなるタブノキ、ケヤキなどが

境内奥に残り、鎮守の森を形成。

カラスが多く生息していたことから「烏森」と呼ばれてきた。

境内から参道方面を。

各町の幟がはためいていた。

第53代淳和天皇の御代、天長9年(832年)、御社殿造立の記録があり、勧請の時期は

更にどれほどさかのぼるべきか詳らかではないが、創建の極めて古いことは明らかである。

天喜3年(1055年)、元亨2年(1322年)、天正13年(1585年)、昭和60年(1985年)と

造営を重ねられていると。

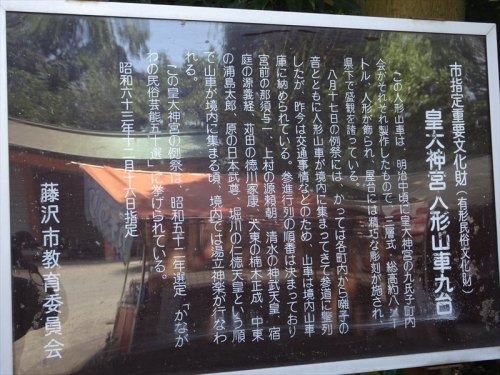

五穀豊穣、無病息災を願って行われる例祭では、高さ8mにもなる9基の人形山車が

お囃子とともに町内を練り歩く姿は圧巻なのです。

九台の人形山車は,明治中~後期に作成されたもので,三層式,総高約8メートル,

人形が飾られ,屋台には精巧な彫刻が施されている。

かつての例祭では,各町内からお囃子の音とともに9台の人形山車が

境内に集まったとのことですが,今は交通事情などのため,境内の山車庫に

収められているとのこと。

現在の例祭では,数百メートルほど離れた路上に九台の人形山車が並べられ,

1時間半~2時間ほどかけて境内まで参進してきます。

境内に集まるとお囃子の競演が始まりたいへん賑やか。

参進行列の順番は以下のように決まっているのだと。

御囃子の音に誘われ、そちらの方向に歩いてみる。

山車合同格納庫から出して来た山車は、日本精工藤沢工場の横の道路で

既に人形山車の組み立てが完了し、御囃子を奏でながら出番を待っていた。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26