PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

更に歩を進める。太陽も顔を出し気温も一気に上昇していることを実感。

藤沢市立羽鳥小学校前を通る。

そして「耕余塾跡(こうよじゅくあと)」に到着。

「耕余塾跡」と刻まれた石碑。

奥には2基の石碑と説明板が。

明治5年3月に 小笠原東陽 が羽鳥村の廃寺 徳昌院の本堂を利用して開いた郷学校の跡。

羽鳥村の 三觜八郎右衛門の招きで、まず読書院という名前の学校を始め、村内の幼童の

教育指導を始めた。

明治5年8月に学制が布告されると、読書院は羽鳥学校(明治小学校の前身)と改称されて、

生徒の多くはこちらに移動。東陽はこれとは別に読書院を私塾として存続させ、

独自の教育を行いはじめた。漢学の他に、英語、数学、理科、西欧史、法制などを寄宿制、

小中学一貫教育の私学として特徴を持っていた。

やがて、近隣諸村からの 入塾者が増え手狭になったため、明治11年には学舎を立てて

耕余塾と改称。この塾は、「相州第一の高等学府」として高い評価を受け、全寮制で最盛期には

遠く静岡や東北地方からも入学希望があったと。

明治12年頃は県下の豪農の師弟が百人以上もここで学んだと。

明治9年12月に出された「小笠原東陽教則」によると、耕余塾の教授が、

第8級~第1級と級外のランクに分けられた教えられたことが書かれてある。

もっとも低い第8級では、読書(孝経・略史)、算術(四則)、聴写(書取・倭文)、

習字、第1級だと、読書(万国公法、仏教政典、新律網領)、算術(測量)、作文(著述)。

東陽は明治20年(西暦1887年)8月に58歳で没し、女婿 松岡利紀 が、耕余義塾と

改称して継続。

しかし明治30年9月8日の大風で全学舎が倒壊し、 再建のための資金難で、

この年に閉塾。

耕余塾からは、後の首相である吉田茂をはじめとして、村野常右衛門(自由民権運動家)、

平野友輔 、 武藤(金子)角之助 、中島久万吉(商工大臣)、山梨半蔵(陸軍大将)、

鈴木三郎助(味の素社長)など政財界を中心に多くの有用な人材が出ているのだと。

吉田茂は横浜市の太田小学校を出てからここで5年間学び学習院に入学したが、

彼の人格形成にこの時代が大きな意味を持っていたと。

現在は、明治幼稚園の隣の地に、藤沢市指定史跡として石碑を残すだけ。

この石碑は大正5年に明治小学校から移されたもので、勝安房(勝海舟)による筆だと。

小笠原東陽の頌徳碑。

現在はここ耕余塾跡にあるが、以前は現在の城神明社の側にあったと。

10分以上歩くと引地川に再び出た。

上村橋の欄干に皇大神宮例大祭を描いたオブジェが。

橋の両側の欄干には、幅が3メートルもある大きな金属製のレリーフが埋め込まれていた。

太鼓を打ち笛を吹くお囃子の舞台の前に、大勢の観衆が集まっています。

この近くの鵠沼神明にある皇大神宮の人形山車。

欄干の両側に先日8月17日に楽しんだ皇大神宮の例祭の山車の姿が。

上村橋を渡り、その先の元日本電気硝子(株)藤沢工場の脇の道に右折して進む。

この工場は若き頃いろいろとプラント納入でお世話になった工場。

しかしながら数年前に閉鎖され、現在は工場の撤去工事が行われていた。

進んでいくと万福寺(まんぷくじ)裏の左側に二基の庚申塔が。

中央のものが、文字庚申塔。

上部には月と日が陰刻されていた。

元禄4年の建立で、三猿の大きさが一律でなく、左から順に大きくなっていた。

そして左側の物は享保4年建立の青面金剛庚申塔。

六十六部とは、全国六十六カ国の霊場に大乗妙典(法華経)を奉納するという

名目で行われた巡礼とのこと。

万福寺裏門は木造瓦葺き。

裏門の横から万福寺境内へ。

手水舎。

本堂。

万福寺は藤沢市鵠沼にある真宗大谷派(東本願寺系)の寺。

僧荒木源海が寛元3年(1245年)に開山・創建したと伝えられる鵠沼最古の寺院。

正式名は鵠沼山 清光院 萬福寺。

本尊 は木造阿弥陀如来立像、像高64.3cm、総高181.5cm、寄木造、江戸時代の作。

太子堂。

木造瓦葺き八角堂。

開基源海が師親鸞の形見として譲られた聖徳太子自作と伝えられる太子像(木像)を祀るため、

法隆寺夢殿を模して建てられた八角形の太子堂。

2003年(平成15年)10月17日、落慶法要が営まれた。

境内参道の奥に鐘楼が。

最初の梵鐘がいつ作られたかは不明だが、寛文3年(1663年)十六世良意、梵鐘を鋳替え

と寺伝にあり、さらに文政4年(1821年)10月廿世良締、梵鐘を再鋳造とある。

1943年(昭和18年)、太平洋戦争のため供出されたが、1983年(昭和58年)10月に復興。

親鸞聖人尊像。

蕉窓句碑

「雛持て飛なの噂や市もとり」

万福寺二十三世良空は幕末~明治期の住職で、俳号を蕉窓と称し、鵠沼村の

俳諧グループ「鵠沼連」の代表メンバー。

1994年(平成6年)10月17日、蕉窓句碑が良正現住職の手で萬福寺境内に造立されたと。

こちらが、万福寺山門。

万福寺入口。

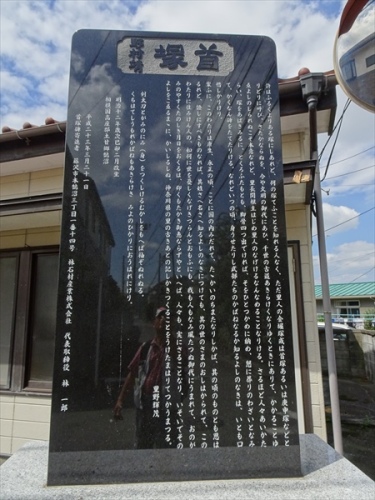

右に進むと宮ノ前公民館前に新しそうな首塚が。

古い石碑は風化が激しく、石碑の文字は読むことが出来なくなったと。

新しい石碑は、しっかりと首塚の由来が読み取れた。

しかし、碑文は王朝文学スタイルなので、ひらがなでもかなり難解な文章。

鎌倉時代にこの辺りで戦があり、その時の死者と思われる二体の遺骨が明治12年に

発見されたので、ここに首塚の碑を建てたと。

首塚碑の横には小さな祠に入った庚申塔像・青面金剛像浮彫。

嘉永元(1848)年、85cm。

そして皇大神宮一の鳥居横には道陸神が。

平成12(2000)年3月に再建?

皇大神宮鳥居群。

遠く皇大神宮社殿が。

鳥居が微妙に曲がっているのであった。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26