PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

来た道を引き返すと、右手に廃墟の如きビルが。

そしてその壁には蔦が屋上まで伸び一面がほぼ全面に緑のカーテンに。

羽鳥3丁目に小さな祠が。

その中には庚申塔の唐様笠付角柱塔の六手青面金剛。

更に歩くと『旧三觜八郎右衛門家住宅』 の案内板が。

旧三觜八郎右衛門家住宅門。

主屋の前方に西面して建つ。薬医門、切妻造桟瓦葺。

見学は水曜日と土曜日の10時から可能と。

この日は偶々土曜日の10時過ぎで幸運なのであった。

両脇に潜戸付きの袖塀を設け、取付部に絵様付きの柄振板を入れる。

部材木口を白塗とし、扉の金具類も古式そのもの。冠木や男梁等の材も太く、

風格ある外観。屋敷の正門に相応しい格式を備えていた。

門を入ったところからの主屋と前庭。

広すぎてカメラに納めきれなかった。正面に桜そして右手にはクロマツの巨木が2本。

門を屋敷内から。

羽鳥3丁目にある歴史的建造物。国の登録有形文化財に登録されている。

東海道の南方の敷地に西面し、二階建、切妻造桟瓦葺。

南寄りの土間や板の間では、ケヤキなどの良質な柱や差物を堅牢に組む。

また床上部は六間取で、座敷廻りでは襖に山水画を描くほか、

透彫欄間や釘隠金具等の造作も入念で、格調高い室内意匠をもつ。

中に入るとボランティアの男の方が案内してくれた。

三觜家は江戸時代は名主を務めた名家で、明治時代に東京から儒学者の小笠原東陽を招いて

「耕余塾」という学校を開設。故吉田茂元首相もこの塾生のひとりであったと。

内部は撮影禁止であった。

多くの風格のある座敷が縁側に沿って並んでいた。そして各部屋には見事な書が描かれた

襖や山水画が。部屋には床の間も設けられ、使っている柱や天井材、透彫欄間、釘隠金具等

の造作や仕上げも見事で格調高い室内意匠い圧倒されたのであった。

畳1畳の大きさのある天井板や、49cm角の大黒柱など、現在では手に入れるのが

相当難しい材木がふんだんに使われていたのであった。

2本のクロマツも手入れが行き届き見事な庭園。

なまこ壁の倉も見事。

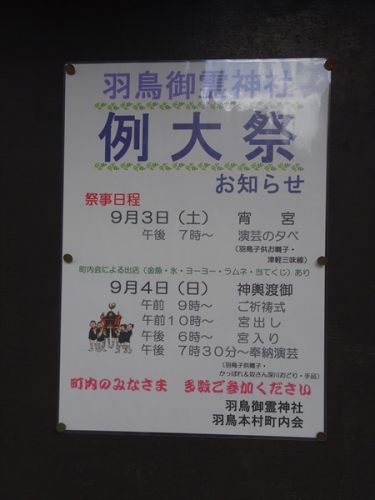

旧三觜八郎右衛門家住宅を後にすると、道路脇には羽鳥御霊神社例大祭のお知らせが

貼られていた。

旧三觜八郎右衛門家住宅の2階からも見えた御霊神社の入口へ。

例大祭に繰り出す山車も組み立て、飾りの準備中。

石の鳥居が続いていた。

一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居の並んだ向こうに神社が見えた。

御祭礼と書かれたゲートとその奥に幟がはためいていた。

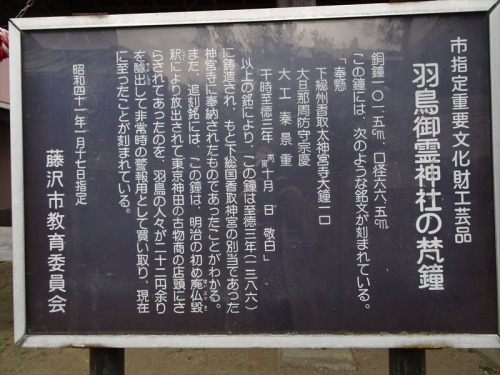

ここ御霊「神社」には、なぜか鐘楼と梵鐘が左手に。

梵鐘には1386年の銘があり、元千葉県香取神社のもので、

明治5年に羽鳥の村人が買入れたもの。

藤沢市指定の重要文化財になっている鐘。

社殿にも例大祭の飾りが。

羽鳥村の鎮守。創建は不明であるが「高皇産霊神・ 神皇産霊神・玉積産霊神

・生産霊神・足産霊神」の五神を合祀して「五(御)霊神社」として祀られている。

御輿も出番を待っていた。

境内では祭りの準備のために参集している氏子達がアイスクリームで休憩中。

御霊神社の「のぼり幡」。

各界に多くの人材を輩出した「耕余塾」を主催・運営した小笠原東陽の自筆のもので,

揮毫された1885年(明治18年)以来,地元で神社祭礼に供されてきたもの。

もちろんこの祭礼では現在レプリカが用いられているとのこと。

御霊神社の「のぼり旗」は隷書体で

「神州寶祚之隆」、「當與天壌無窮」と書かれていると。

『日本書紀』天孫降臨の段で,天照大神が下した神勅にある文言であると。

「神州寶祚之隆」………神州(日本)の宝祚(ほうそ 皇位)の 隆 (さかえ 栄)

「當與天壌無窮」………当に 天壌 (てんじょう 天地)と与(とも)に

窮まり無かるべき(永遠であること)

そしてこの、のぼり旗の柱には見事な彫刻が施されていた。

右側。

左側。

そして次に汲田墓地に到着。

ここ羽鳥にあった耕余塾/耕余義塾は明治期の中等教育機関で、漢学、英語、数学、

理科、西欧史、法制などを教え、寄宿制、小中学一貫教育の私学だったと。

この塾を主宰したのが小笠原東陽と松岡利紀。

この汲田墓地にはその小笠原東陽と松岡利紀の墓があるのだ。

道路沿いの赤い屋根の祠には二体の地蔵様が。

「南無大師遍昭金剛」と書かれた木札が後ろの壁に。

これは御宝号(ごほうごう)といい、真言宗で唱える一番短い『お経』であると。

「仏さまの慈悲の光は、すべてのものに及びます。そして、すべてのものに幸せを

及ぼそうという智慧(ちえ)の働きは、ダイヤモンド(金剛石)のように堅固で

輝きを失いません。」の意味とのこと。

先ほど訪ねた三觜家の墓もここにあるようだ。

小笠原東陽の墓。

1872年(明治5年)3月に、羽鳥村名主の三觜八朗右衛門に招かれ読書院

(5年後に耕余塾に改称)を開き、教育指導を行い58歳で没した人物。

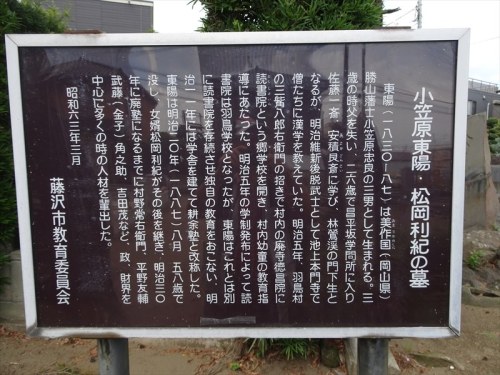

小笠原東陽、松岡利紀の墓の説明書き。

松岡利紀の墓。

小笠原東陽が没し、松岡利紀(東陽の娘婿)が塾長となり、耕余義塾に改称した人物。

この墓地には、老梅庵跡の石碑や地蔵様の姿も。

この老梅庵というのは、大庭にある宗賢院の末寺だったとのこと。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26