PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

藤沢市獺郷(おそごう)の雷(いかずち)にある神社・子聖神社(ねのひじりじんじゃ)に到着。

獺郷地区の鎮守で、祭神は大己貴命 ( おおなむちのみこと ) 。

大己貴命(おおなむちのみこと)は出雲神話の最大のヒーロー、大国主の別名。

『獺郷 子聖神社』 と赤く刻まれた石柱。

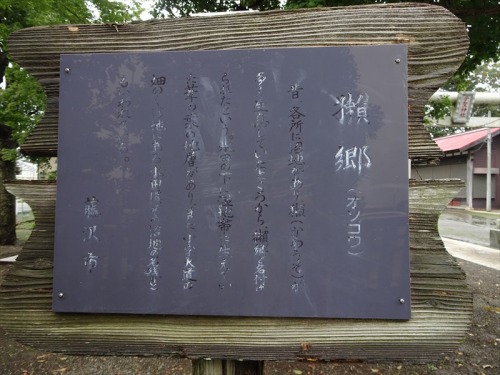

獺郷(おそごう)の名は、沼地に獺(かわうそ)がたくさん住んでいたためついた

地名とされているとのこと。

その昔は胸まで浸かるくらい深い湿田が多く、耕作が大変であったが、

現在は耕地整備や土地改良が行われ、乾田となっているのだ。

『獺』 と言う字は私にとっては昔からなじみ深く。

何故ならば人気の日本酒『獺祭(だっさい)』から。妻もこの銘酒のファンなのである。

入口付近から境内を見る。正面に鳥居から参道、本殿、左手に獺郷公民館と鐘堂、

右手に神楽殿、神輿殿。

手水舎。

本殿と狛犬、灯籠。

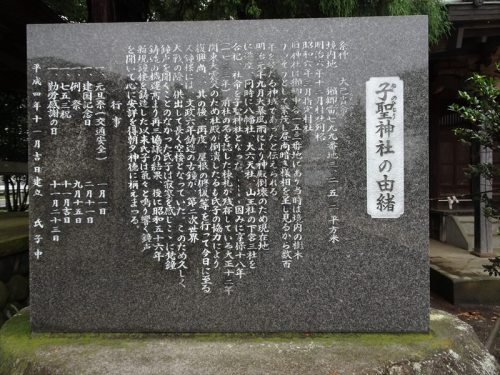

本殿の左手に子聖神社由来の碑。

創建時期は不明だが、1733(享保18)年の棟札(むなふだ:築造・修復を記念した碑板)が

残されているため、江戸時代中期には存在していたと。

この頃には、「東陽院」近くの中谷にあったが、1868(明治元)年、台風の影響で本殿が

倒壊したため、現在の地に移転・改築。

同時に八幡社・大六天社・山王社の下宮3社を合祀し、子聖神社という名前になったと。

鐘楼。

境内の梵鐘は棟札と同じく享保期のものであったが第二次大戦時に供出され、

1981(昭和56)年にふたたび鋳造されたのだと。

本殿右手には神輿殿が。

道祖神やお地蔵さまを祀った小さな社。

社の中に青面金剛庚申塔が2体。

石塔群

次に大向墓地に向かったのであったが、草むらの手前に車を停めて

中に入っていく。「お殿様の墓」とも呼ばれていると。

入ってすぐ正面に今にも朽ち果ててしまいそうな小屋が見えるとのことであったが

見つからなかった。

慶長~幕末まで、獺郷村を支配した地頭平岩氏が建立した常久庵といい正信が妻の菩提を

弔うために建てた寺院があったと。平岩氏は代々徳川家譜代の三河武士。

小牧・小田原・関ヶ原などの役に従い上野・上総・相模に知行を与えられ、

この村に陣家を置き菩提所を作ったと。

最奧の右手には背丈ほどもある立派な卵塔形式の平岩家の墓?がひっそりと

肩を寄せ合うように立っていた。そして墓地内には多くの墓石が。

東陽院に向かう途中の畑道の横にあった地蔵様。

安藤養鰻場。

現在ではウナギの養殖をやめ、他県から買い付けた親ウナギを一週間程かけて地下水で

泥を吐かせて、そのウナギを卸業やら、自宅で直売(冷凍かば焼きなど)を営んでいるとの事。

この様な場所に養鰻場があることは知らなかったのである。

東陽院に向かう道のY字路にあった簡素な祠の中の地蔵尊。

東陽院に到着。

東陽院は、藤沢市獺郷字三清にある寺院。

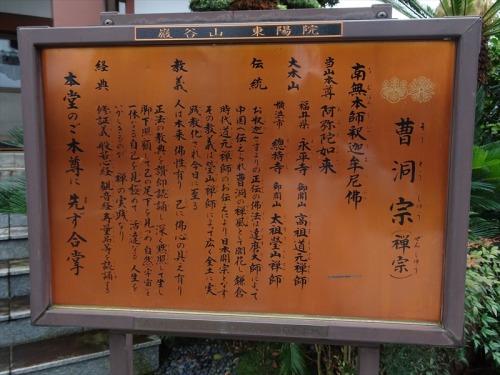

僧忠室宗孝により永正年間(1504〜1520)に開基された曹洞宗の寺院で、岩谷山と号す。

かつては小田原市にある久野総世寺(くのそうせいじ)の末寺で、茅ヶ崎市芹沢の善谷寺,

行ヶ谷の宝蔵寺を末寺に従えた小本山であったと。以前は近くの「丸山」にあったと。

参道。

永正年間(1504‐1520)開基の曹洞宗の寺院。

参道横には石造りの小さな祠が。。

守護神はカワウソとキツネと言う、異例の組み合わせを持つ東陽院。

昔、このあたりに悪戯好きなカワウソとキツネがいたと。

そのカワウソとキツネを忠室宗孝禅師が封じたと。現在狛犬に抑えつけられた、地名由来のカワウソとキツネの小さい祠が境内に。

本堂。

本尊は釈迦。須弥壇左側の阿弥陀如来は東陽院の守護神と伝えられてると。

曹洞宗(禅宗)

南無本師釈迦牟尼佛

当山本尊 阿弥陀如来

大 本 山 福井県 永平寺 御開山 高祖道元禅師

横浜市 總持寺 御開山 太祖瑩山禅師(たいそけいざんぜんし)

伝 統 お釈迦さまよりの正伝の佛法は達磨大師によって中国へ伝えられ曹洞の禅風として

開花し、鎌倉時代道元禅師のお伝えにより日本開宗となす。その教義は瑩山禅師に

よって広く全土に実践教化され今日に至る。

教 義 人は本来 佛性有り 己に佛心の具え有り。

正法の経典を讃仰読誦し深く黙照して坐し 脚下照顧して己の足下を見つめ自然(宇

宙)と一体なる自己を見極めて活達なる人生をいかしきるのが 禅の実践なり

経 典 修証義 般若心経 観音経 寿量品等を読誦する

本堂のご本尊に先ず合掌

五重塔。

水子地蔵菩薩像。

寺務所。

藤沢市宮原にある観蔵寺に到着。

宮原山不動院と号する真言宗の寺院。

創建時期は不明とされていますが、安土桃山時代と推定され、寛永年間(1624〜44)に僧、

成印により再興されたと。明治期まで道を挟んで隣接する宮原寒川社を管轄してしいたと 。

境内の六地蔵。

本堂。

本尊不動三尊、本堂安置の阿弥陀如来は獺郷にあった西福寺の旧本尊。

現在の本堂は大正大震災後に改築されたもの。

本堂手前の小さな社。

観蔵寺の手前にある宮原寒川社に向かう。

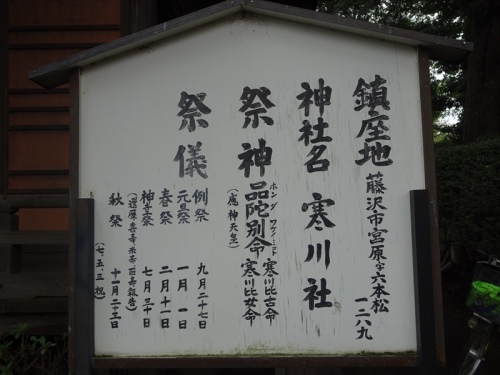

藤沢市宮原の六本松にある宮原地区の鎮守の神社。

境内には大宮社(大宮姫命)・八雲社(須佐男命)を合祀。

創建時期は不明だが、神仏が合習していた江戸時代には社の西隣にある観蔵寺が

別当役を務め、僧や山伏、修験者など雑多な人々が居住していたと。

その後神仏の分離を経て、明治時代末、打戻の宇都母知神社との合併が取り沙汰される

こともあったが、地域の人々の反対により独立維持されたと。

境内は、南側から正面に拝殿と本殿、左手前から鐘堂、手水舎、社務所、奥に神輿殿、

右手に神楽殿、稲荷神社が。入母屋造の屋根を持つ拝殿は1894(明治27)年に再建。

鐘楼には鐘がぶら下がっていなかったが昔から?。

この鐘も第二次大戦時に供出されたのであろうか?

神輿殿。

正面から見た宮原寒川社拝殿と狛犬。

祭神は品陀別命(ほんだわけのみこと)すなわち応神天皇。

古くは寒川郷であったと。

当地は相模の国一宮寒川神社(相模十三社の内)の領で、その宮地であった

野原を開拓し出来た集落であったので宮原(みやばら)という名称となったと。

境内の稲荷神社を正面から。

次の目的地に向かう途中の宮原・中原の道路脇の道祖神。

藤沢市宮原にある立小路地蔵尊に到着。

石碑には『子育地蔵尊』と刻まれていた。

1699(元禄12)年に奉造された子育て地蔵尊で、宮原地区の女性たちが念仏講を

記念して建てたと。一昔前までは首のないお地蔵さまといわれていたが、

願いの叶った平塚の人が首を奉納し、現在のお地蔵さまの姿になったと。

藤沢市宮原にある社・鬼子母神堂(きじもじんどう)にも立ち寄る。

祭神はもちろん鬼子母神。 仏法を守護し、安産・育児などの願いをかなえるという女神。

もとインドの鬼神訶梨帝母(かりていも)。

創建年月日は不詳であるが、武田武士内野隼太他13名(7名という説もあります)の墓地が

堂の裏手にあり、この墓守として建立されたと。

現在は講中により月一回のお題目を行っているのだと。

境内の稲荷社。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26