PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

藤沢市の最北で最東端、横浜市との境に鎮座している

高倉諏訪神社(藤沢市高倉2674)を訪ねる。

石鳥居。

階段上に境内が拡がる。

境内。

狛犬、阿像。

狛犬、吽像。

鐘楼。

諏訪神社の文字が。

境内社の稲荷社。

境内社の八幡社。

境内には石造りの常夜灯も。

境内最奧にはあった石造りの境内社の天神社。

社殿正面。

諏訪神社と書かれた神額と鈴。

鈴には長い綱が付いていて、拝礼するときにその綱を引き、鈴を鳴らします。

神前で鈴を鳴らすようになった由来については、一説によると、古来から鈴には

魔除の霊力があるとされ、それが転じて、神事のときに鈴を鳴らすようになったと。

巫女(みこ)が神楽舞(かぐらまい)を舞うときに、手にもって鳴らす神楽鈴

(小さな鈴を山型に並べた鈴)、その音には神さまをお招きする役割があると。

つまり、神前で鳴らす鈴も、この神楽鈴に由来するとされ、神さまを拝礼するにあたり、

鈴のその清らかな音色で神さまをお招きし、これから祈願を申し上げるという、

一種の合図のような役割を果たしているのだと。

横から本殿を見る。

御祭神は 建御名方命 ( たけみなかたのみこと )。

諏訪神社を後にし、暫く車を走らせ長後上合にある山王神社に到着。

丘の上、竹林の先にポツリとある小さな社。

隣には更に小さい境内社が二社。

飯都社奮趾(飯戸明神跡)と刻まれた石碑(左)明治四十二年(1909)と

庚申塔(右)天明三年(1783)

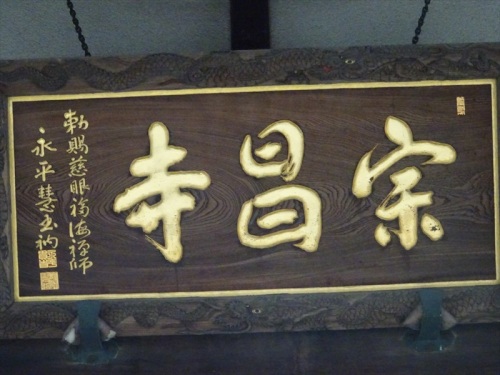

次に訪ねたのは宗昌寺。

後で気がついたのですがこの寺は大和市福田にある寺。

『新編相模国風土記稿』には「山ヲ雲栄ト号ス 曹洞宗 寺尾村報恩寺末

本尊釈迦 開山林室宗茂 慶安元年正月三日卒 開基鈴木某 法諡雲栄宗昌

寛永七年五月廿五日卒」とあると。

雲栄山と号す曹洞宗の寺で、北条氏直の家臣・鈴木治兵衛宗昌が創建したと。

本尊は元禄14(1701)年銘の釈迦如来座像。

境内には祠に入った供養塔やお地蔵様が。

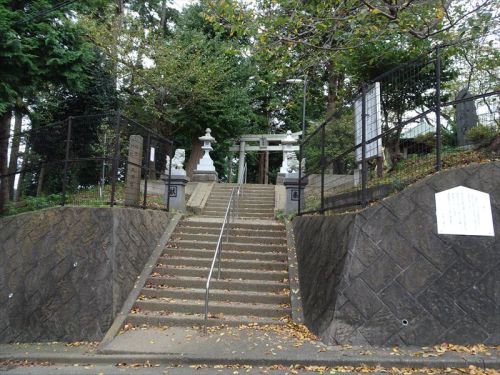

そして再び藤沢市に戻り、長後天満宮に到着。

階段を上がると一の鳥居そしてその奧に二の鳥居。

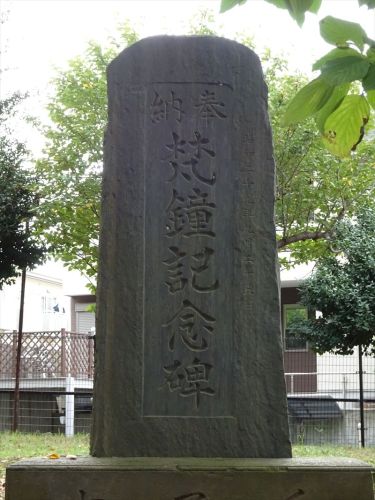

鐘楼。

梵鐘記念碑。

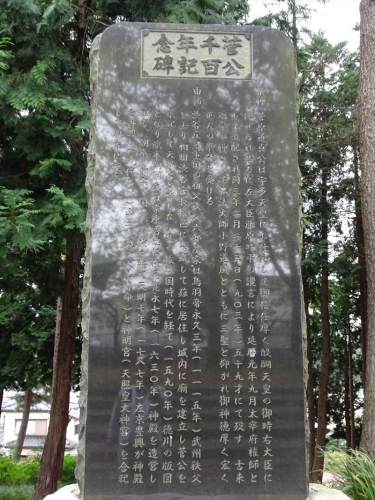

菅公千百年記念碑。

菅公(かんこう)とは菅原道真のこと。

忠魂碑。

日露戦争、日支事変及び大東亜戦争で戰病没された65柱の英霊の忠魂碑。

昭和12年5月5日に長後青年会によって建立された。

当初は、日露戦役戦没者の忠魂碑として建立され、その後、

日支事変と大東亜戦争の戦没者を追加合祀したと。

碑高210cm、幅92cm、厚さ15cm、台石40cm。

参道。

天満宮由緒。

『この天満宮は、平氏の一族だった秩父六郎基家が永久年間(1113-1118)に

秩父から移住し渋谷氏を名乗り、この地に築城しその守護神として菅原道真を祀った。

孫の渋谷庄司重国は治承4年(1180)の源頼朝の石橋山挙兵の時頼朝に敵対したが、

知行地の年貢を免除され最終的には鎌倉幕府の重臣になった由。

その後寛永4年(1627)に子孫の朝岡久兵衛国豊が本宮を再建し、

更に山王添の山王権現と伊勢山の神明社を合祀して天満宮とし、長後の総鎮守とした。

その後荒廃したが18世紀半ばに社殿が再建され、大正8年(1919)に拝殿が新築された。』

手水舎。

社殿正面。

天満宮と書かれた扁額。

社(拝)殿の奧の本殿を横から。

祭神はもちろん菅原道真。

社(拝)殿前の狛犬、阿像。

社(拝)殿前の狛犬、吽像。

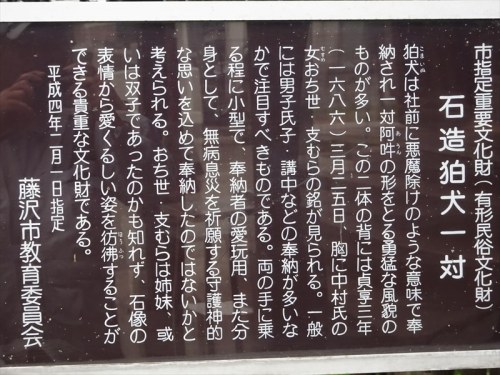

藤沢市重要文化財の石造狛犬一対の説明板。

貞享3年(1686)3月25日、中村氏が娘おち世と支むらの無病息災を

祈願してために奉納したものであるとのこと。

『両の手乗る程に小型で』とあるので、上の写真の狛犬ではないらしい。

何処にあるのか探したが、見つからなかった。

小さいので盗難防止の為に別の場所に移されたのか?それともまさかの盗難?

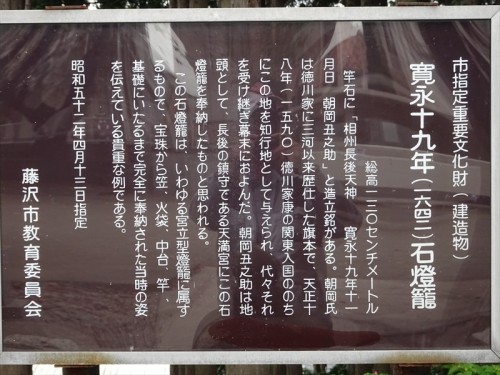

境内の石灯籠は、徳川家の旗本朝岡丑之助がこの地の地頭として

寛永19年(1642)に造立奉納したもので、当時の姿をそのまま伝えており、

市の重要文化財に指定。

石灯籠の説明板。

こちらにも石灯籠?が。

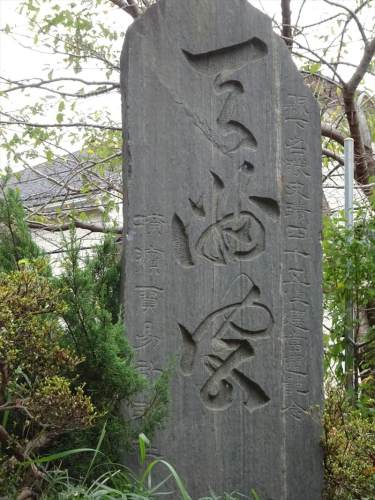

句碑もあり、『山里・・・・』 と刻まれていたが読めなかった。

奉献観世音菩薩?、文化12年(1815)と刻まれていた。

忠魂碑。

日露戦争、日支事変及び大東亜戦争で戰病没された65柱の英霊の忠魂碑。

昭和12年5月5日に長後青年会によって建立された。

当初は、日露戦役戦没者の忠魂碑として建立され、その後、

日支事変と大東亜戦争の戦没者を追加合祀した。

碑高210cm、幅92cm、厚さ15cm、台石40cm。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26