PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

“柴又"と言えば柴又帝釈天。

また、“帝釈天"と言えば、この柴又帝釈天が代名詞のようにもなっている。

正式名称は「経栄山題経寺」という寛永年間創建の日蓮宗寺院であるが、

江戸時代から帝釈天として知られていたと。

明治以降も、文芸作品に登場するなど名所であり続けていたと。

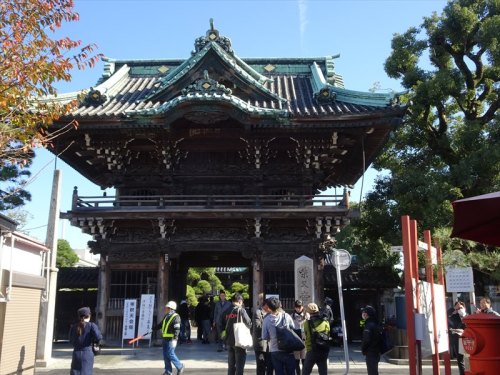

二天門。

入母屋造瓦葺の楼門(2階建て門)で、屋根には唐破風とその上に千鳥破風を付す。

帝釈天の配下の四天王のうち、南方守護の増長天、西方守護の広目天を安置。

明治29年、江戸期建築の最後の名匠と言われた、坂田留吉棟梁によって造りあげられた、

総欅造りの豪壮な門。日光東照宮の陽明門を模したと言われ、桝組は、三手先、扇タルキの

見事な出来映えは、この寺の建造物の中でも、ひときわ優れているのだと。

この二天像は、奈良大安寺にあった往古の文化財と伝えられ、奈良時代の造像。

多くの木彫群によって荘厳された重厚優美な二天門は、門前通りの正面にそびえ立っていた。

寅さんの映画では、二天門の柱にもっと「千社札」が貼られていた記憶があるが。

奥に見える大鐘楼は昭和30年に出来たもので、寅さん映画での、寺男源吉

(愛称:源公、佐藤蛾次郎演)が打つ鐘の音が聞こえて来そうなのであった。

そして御前様(笠智衆)も現れそうなのであった。

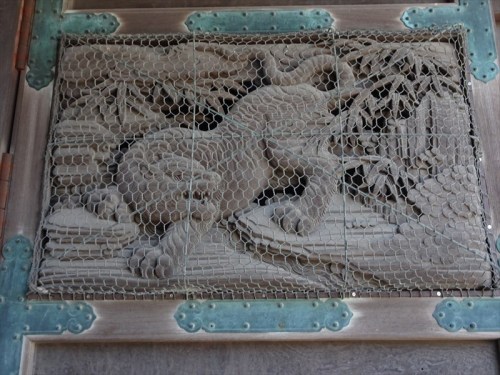

虹梁や柱貫、木鼻などには浮き彫りの見事な装飾彫刻が施されていた。

柴又帝釈天の二天門は表側を加藤勘造一門、裏側は四代伊八・信明が施した作品であり、

関東の彫刻を語る上で欠かせない存在感となっていると。

加藤勘造はこの後訪ねる彫刻ギャラリーの装飾彫刻『法師守護の図』を製作し

全体を纏めた加藤虎之助の父親であると。

何故か他人事とは思えない加藤一族なのであった。

二天門扉の虎。

二天門扉の龍。

虹梁の表側の十六羅漢の図。

裏左、羅漢図。

裏左、猿遊図

裏右、羅漢図。

裏右、遊猿図。

羽目板裏・左、羅漢図

羽目板裏・左、遊猿図。

羅漢図。

木鼻部の龍も見事。

初層左右には四天王のうちの増長天および広目天の二天を安置し、門の名はこれに由来する。

二天像は平安時代の作とされ、門の建立時に同じ日蓮宗の妙国寺(大阪府堺市)から

寄贈されたものであるとのこと。

金網の隙間にカメラのレンズ部を挿入し写真撮影にTRY。

「増長天」。

増長天は左手に剣を持ち南方を守護。

![b0006870_2335595[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/b54f90b06aa706a393cda9685bf9bd8bb4b8af70.15.2.2.2.jpg?thum=53)

「広目天」。

広目天は右手に剣を、左手には巻物を持ち西方を守護。

![b0006870_2335234[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/d6a96e178911775aeb970df41436fe35898fb9c0.15.2.2.2.jpg?thum=53)

帝釈天境内案内図。

![keidaimap[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/28a48c9e272b8a7b3fcbbe1abb474449bb9e1ddc.15.2.2.2.jpg?thum=53)

福祭殿。

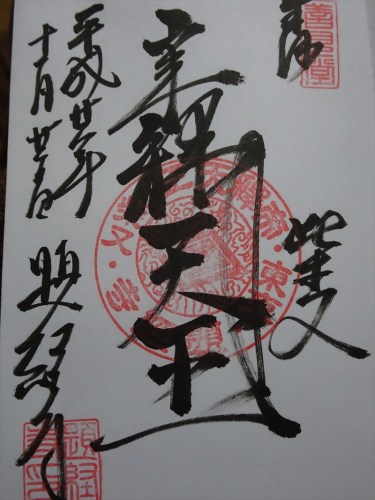

「帝釈天王」の御朱印を頂きました。

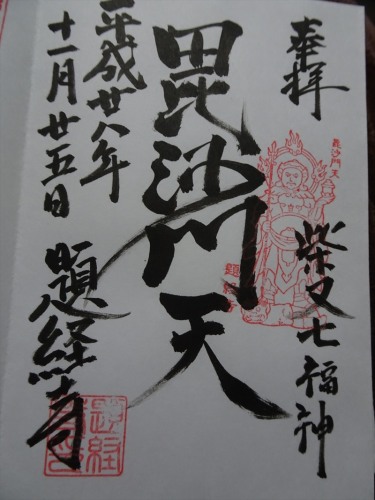

そして柴又七福神の「毘沙門天」の御朱印も併せて頂きました。

いずれも正式寺名の「題経寺」の文字が。

境内から袴腰付きの大鐘楼を見る。

昭和30年、名匠、林亥助棟梁によって完成された総欅の大鐘楼。

高さ約15m、四手先の豪壮な桝組と木彫を施し、関東一の鐘楼と言われる。

梵鐘は、吉田兼好の徒然草に登場した妙心寺の名鐘「黄鐘調(おうしきちょう)」と似た

響きを持つようで、昭和の銘鐘の名が高いと。

環境庁選定「日本の音風景100選:柴又帝釈天界隈と矢切の渡し」の主役。

寅さんの映画でも必ずこの大鐘楼の効果音が挿入されているのは有名。

御神水のほど近くには菩薩様が安置されていた。

帝釈天に参拝した人々の多くがこの浄行菩薩に水をかけていた。

遠目から見ても凛とした雰囲気が。

浄行菩薩。

法華経に説く地涌(ちゆ)の四菩薩の一人で、地水火風の四大の内、

水大の菩薩として、この世を浄化し、人々の罪や穢れを洗い清めて下さるのだと。

病をかかえている場所を磨けば痛みが和らぐとの事で頭に水をかけてきました。

二天門をくぐり正面にあるのが「帝釈堂」の拝殿。入母屋造瓦葺の拝殿と内殿が

前後に並んで建つ昭和4年製の建物だと。

帝釈天が有名だが、帝釈天は本尊ではなく、帝釈堂も本堂ではないらしい。

帝釈堂内に、東方守護の持国天、北方を守る多聞天が、帝釈天の脇士として配置。

手前にある見事な樹形の「瑞龍松」が。

内殿は大正4年(1915年)、拝殿は昭和4年(1929年)の建立。

内殿に帝釈天の板本尊を安置し、持国天と多聞天(毘沙門天)を安置する。

帝釈堂内殿の外側は東・北・西の全面が装飾彫刻で覆われていたのであった。

そして内殿は建物ごとガラスで覆われ、見学者用の通路を設け、

「彫刻ギャラ リー」として有料公開してこの後にじっくりと鑑賞したのであった。

帝釈堂の扁額『善見城(ぜんけんじょう)』。

帝釈尊天がおわします帝釈堂の正面、堂々たる扁額に光る金文字は「善見城」。

遥かな高みの仏の天の忉利天にそびえる帝釈天の居城、善見域を現世で拝礼する

唯一の場がこの帝釈堂。

「瑞龍松」の根本。

南向きの14.5mの枝は、途中から西に9m分枝している。東に12.5mの枝が

非常に長く延びて見える。枝先の枝分かれ、屈曲も多く、年月を経た樹形であることが

見て取れるが、幹は細く、また、若々しい。200年前の江戸時代の絵図にも記載があると

いうことから、伝承通り460年かと言われる名木。

“帝釈天で産湯をつかい・・・"と言うから、たぶん寅さんも使ったに違いない御神水。

帝釈堂の横からは、昭和48年に庫裡のあった場所に「鳳翔会館(ほうしょう会館)」を

完成させブリッジで繋げていた。

手水舎。

昭和の時代の作品で切妻式で勾配が柔らかい屋根の形が美しかった。

稚児達?が大きな手水鉢を支えていた。

寅さんおみくじは200円。

おみくじ筐体にはペラペラのラミネ加工のPOP広告が貼られており、

「おみくじの運勢なんて信じない?それを言っちゃ、おしまいよ。」

「寅さんのこころに残る言葉 全48種類」との惹句が書いてあった。

改修記念碑。

草木供養の碑。

【人類は平和で緑豊かな環境で暮らしたいものです。 社会に見られる都市開発が日々と進み

快適さ、利便性を求め、実益を優先して様々な建設工事が激増して居ります。

此の事は其れなりに意義あるもので御座居ますが、其の都度多くの草木が失われ、

やがて地球温暖化に繋がってしまいます。 自然環境は守りたいものです。

土の恵みを伝え、植樹する時も自分の心に木を植える事と思い、草木を愛し現在ある緑の保全と

小さな緑を広げ緑に覆われた地球を創り出したいものです。 其の様な事を念頭において、

建設事業に携わる東京造園業組合員一同は、草木に思いを起こし、 感謝をこめて、心よりの

草木供養之碑建設を決意致しました。 なお僭越ですが、社会の皆々様にお呼びかけをして、

御一緒に手を取り合って草木の大切さを語り合える場所にもしたいと思います。

幸いにも東京都知事石原慎太郎様より題字の揮毫を戴き、その上柴又帝釈天題経寺住職

望月日翔様、 望月洋靖様の御厚情により、多年念願であった、緑を大切にするための

草木供養之碑建立を達成する事が出来ました。平成十六年六月十八日 東京造園業組合】と。

題字を書いたのはこの当時都知事の石原慎太郎氏なのだと。

柴又帝釈天出現由来碑。

【この碑は、安永8年(1779)題経寺本堂改修の時発見した日蓮上人自刻の帝釈天板本尊を

後世に伝えるため、弘化2年(1845)俳人 鈴木松什および壇徒 石渡忠右衛門等などが

協力し、その由来を記し、併せて帝釈天の功徳を述べている。碑の総高は、1.48メートル、

撰文は宮沢雉神遊、書は荻原翬、刻者は窪世昌である。題経寺縁起の整ったものは、

明治29年(1896)に作成されたが、本碑は、それ以前における由緒資料として貴重である。

葛飾区立教育委員会】と。

水原秋桜子句碑.

『 木々ぬらし 石う可ちつひに 春の海』

水の偉大さを称賛した句か?

秋桜子は高浜虚子に師事し、後に「馬酔木」を主宰した俳人。

代表的な句集に「葛飾」があるのだ。

![ka025[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/4d501b6fd0c360ca4358d9aef3ddfdf8473e023b.15.2.2.2.jpg?thum=53)

帝釈堂からは渡り廊下で祖師堂(本堂)へ繋がっていた。

祖師堂(本堂)。

帝釈堂の向かって右に建つ。帝釈堂と同様、入母屋造の拝殿と内殿が前後に並んで建つ。

こちらが日蓮宗寺院としての本来の本堂であり、本尊は大曼荼羅。

柴又帝釈天 題経寺の中で、一番古い堂はこの「釈迦堂」。

文化・文政期とされているので西暦1800年頃の建造物。

当時の建築様式が見られる貴重な建造物。

奈良時代作という釈迦如来立像と、開山日栄上人と中興の祖日敬上人の木像を安置。

本堂前から二天門方面の境内を望む。

金銅仏の坐像が2体鎮座。

左側が観音菩薩坐像 右側が大日如来坐像。

富士親時が檀那となり奉納された観音菩薩像であり、元は富士山頂に位置した

下山仏であると。

『納札巴連 納札碑』。

『東日本大震災 犠牲者供養塔』。

南大門越しに本堂を見る。

境内では寅さんサミット 2016の会場準備が行われていた。

『人生劇場 青春立志の碑』。

【 遺す言葉

死生、命ありだ。くよくよすることは一つもない。お前も父の血をうけついでいるのだから、

心は弱く、涙にもろいかも知れぬが、人生に対する抵抗力だけは持っているだろう。

あとは、千変万化。運命の神様はときどき妙な、いたずらをする。しかし、そこで、くじけるな

くじけたら最後だ。堂々とゆけ。よしんば、中道にして倒れたところで、いいではないか。

永生は人間にゆるされてはいない。父は地獄へゆくか極楽へゆくか知らぬが、見ろよ、高い山か

谷底見れば瓜やなすびの花ざかりだ。父は爛々たる目を輝かして、大地の底から、お前の前途を

見まもっていてやるぞ。尾崎士郎】と。

大鐘楼下の西門を境内から見る。

通用門か?車の出入り口として使われているのだろうか?

黄葉した銀杏の葉の奥に再び袴腰付きの大鐘楼が。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18