PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

帝釈堂は設計:林門作、棟梁:坂田留吉の指揮のもとに作られたと。

帝釈堂の内外には、数多くの木彫がほどこされていた。

内陣外側の胴羽目彫刻10枚は「法華経」説話を題材にして、加藤寅之助・金子光清・木嶋江運・

石川信光・横谷光一・石川銀次郎・加府藤正一・山本一芳・今関光次・小林直光等の彫刻師に

より制作された。

大正12年(1923)9月、それぞれの彫刻師のもとに運ばれていた欅の彫刻材は、関東大震災によって

すべて焼失したと。その後欅材を全国に求め、発願から十数年の歳月を費やし、10枚の

胴羽目彫刻は昭和9年に完成した。彫刻の下絵は高山栄州が描いていると。

胴羽目の寸法はそれぞれ縦1.27m、横2.27m、厚さ20cm襖一枚の大きさ。

最初は堂の右側の面。ここから『法華経』の説話彫刻が始まる。

見学通路の位置は堂の床の高さと同じで、手すりが設置されていた。

この面には上下3段、横に3段の彫刻が彫られていた。

中段の三枚が最初の『法華経』説法彫刻になっていた。

★

【今、日月燈明佛の眉間から光が放たれると、東方一萬八千の佛国土が照らし出されます。

それらの佛国土では、さかんに塔供養が行われているのが見えます。

このような光景が見られることは、「法華経」が演説される前ぶれです。】

何とこの写真、日月燈明佛と供養塔にのみ光が。どきっ!!

日月燈明佛を信仰する佛や明王たち。

日月燈明佛をズームで。奥行きなども巧く表され、一つ一つの仏様が繊細に

彫り上げられていた。

右側の供養塔。

右隅の琴や笙を奏でる人物の体のしなやかさや指先まで動きが見えるようであった。

直上の欄間の彫刻。

羽目板下部の鶴も逸作。

★ 法華経『三車火宅の図』譬喩品第三(木島江運作)

【三車とは、羊、鹿、牛がひく三種の車のことで、火宅とは燃える家のことです。

わらわれ凡人は、火宅の中で遊びたわれる子供と同じで何の恐れも感じません。

父親は、子供たちを救出するために三つの車を用意したのです。】

炎を出して燃え盛る家。

子供たちを救出するために父親が準備した羊、鹿、牛がひく三車 。

怖がる家族と逃げろと子供達に指示する父親の姿。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

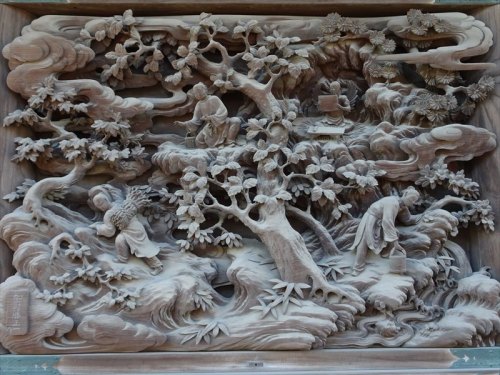

★ 法華経『慈雨等潤の図』薬草品第五(石川信光作)

【佛の慈悲深い教えは、あまねく地上を潤す慈雨と同じです。

今、雷神と風神が現れて、雨をふらし、大地には緑があふれ、さまざまな花々が

咲きほこります。天人たちも地上の楽園に舞いおりて来ました。】

雷神と風神が現われて、雨をふらし、大地には、緑があふれ、さまざまな花々が

咲きほこっています。

修行する僧か。瞑想し、思いに耽る姿が見事。

舞い降りた天女。

こちらにも。

このにも地上に降り立った天女。それにしても羽衣の曲線美が見事。

艶めかしい姿も。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴は、四代目伊八こと高石仙蔵師の彫刻。

これも鶴の様々な表情が描写されて素晴らしい作品。

★ 法華経『法師修行の図』法師品第十(横谷光一作)

【インドでは、法師たちは森の中や洞窟の中で独り静かに修行をしています。

しかし、寅や狼の危険があり、心淋しく、修行は厳しいものです。

その修行を励ますために、佛が立ち現れたり、象に乗った普賢ぼさつが姿を現すのです。】

象に乗った普賢菩薩が姿を現した場面。

法師たちは森の中や洞窟の中で独り静かに修行しています。

修行者を励ますために、佛が立ち現れた。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

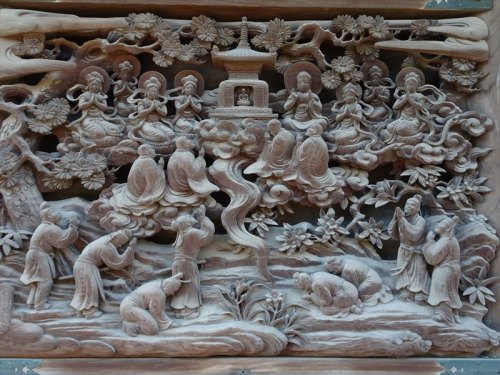

★ 法華経『多宝塔出現の図』見宝塔品第十一(石川銀次朗作)

【「法華経」を信仰するところでは多宝塔(多宝如来の塔)が、地面から湧き出してきて

人々の信仰をほめたたえます。人々は歓喜にふるえ、一心にその塔を礼拝します。

人々の顔には、法悦のほほえみが浮かんでいます。】

「法華経」を信仰する所では、多宝塔(多宝如来の塔)が、地面から湧き出してきて

人々の信仰を褒め称えます。

宝塔の出現により人々は歓喜にふるえ、一心にその塔を礼拝します。

その礼拝する人々の顔には、法悦の微笑が浮かんでいます。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

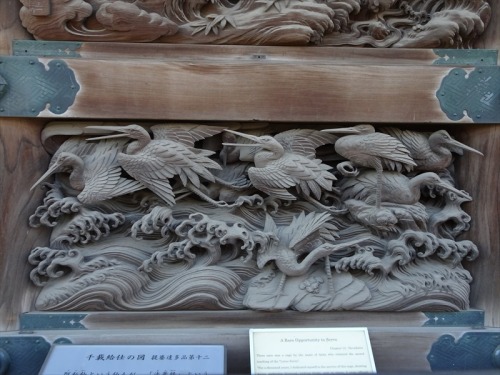

★ 法華経『千載給仕の図』提婆達多品第十二(加府藤正一作)

【阿私仙(アシセン)という仙人が、「法華経」という尊い教えを持っていました。

この仙人について私は千年の間、給仕のまことを捧げ、水を汲み、薪を拾い、果の実を採り、

ある時には仙人の腰掛になりました。法華経を知りたいための修行でした。】

右上に居られて法華経を講じ読んでいるのが、山奥に住む阿私仙と云う名の仙人。

その左手に居るのが釈迦で木の実を拾っています。

水を汲んで薪を拾って仙人の食事の世話をしている姿。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

★ 法華経『龍女成佛の図』提婆達多品第十二(山本一芳作)

【「法華経」では、女性が成佛できる事を説示します。

今、竜王の娘で、八才になる智慧にすぐれ弁舌さわやかなこの娘は、多くの教えを理解し

不動の境地に達しました。波の上にあって龍女が宝珠を佛に捧げています。】

波の上にあって龍女が宝珠を佛に捧げています。

多くの天女が合掌する姿。

数々彫られた天女の中の龍女。それにしても今にも舞い上がりそうな着物。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

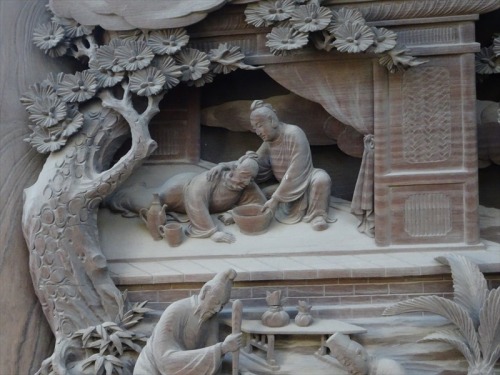

★ 法華経『病即消滅の図』薬王菩薩本事品第二十三(今関光次作)

【「法華経」は、全世界の人びとの病の良薬です。

もしある人が病にかかり、この「法華経」を聞く幸運に恵まれたら、たちどころに

病はなおり、不老不死の境地を得ることが出来るのです。】

精舎の建物の中には説法をされる釈迦如来の姿が。

その横の左右の仏はは薬王菩薩と薬上菩薩の兄弟で、二人とも薬を良くした功徳を

評価された菩薩。

これは年老いた親を介護する息子の場面。四苦八苦の四苦は「生老病死」ですが、

病は本人の苦しみだけでは無く愛する家族も道連れにするだけに深刻。

薬研や乳鉢を使って薬を調剤する薬師の場面。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

★ 法華経彫刻『常不軽菩薩受難の図』常不軽菩薩品第二十・

『法華経功徳の図』薬王菩薩本事品第二十三(小林直光作)

【常不軽菩薩は「常に人を軽べつしない」という修行をしてきましたが、

却って迫害を受けました。又「法華経」は、寒さに火を得たように、子のところに

母親が来たように、渡りに舟を得たように、闇に灯りを得たように救いの道を示すのです。】

寒さに火を得たように、子のところに母親が来たように。

渡に舟の船頭の姿。

闇に灯りを得たような救いの道を示す場面。

「常不軽菩薩受難の図」であり、修行僧が迫害を受けている場面。

動きのある着物の揺れ具合が見事に彫られています。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

★ 法華経『法師守護の図』陀羅尼品第二十六(加藤寅之助作)

【「法華経」を受持(ジュジ)・読(ドク)・誦(ジュ)・解説(ゲセツ)・書写(ショシャ)

することを、法師の五種の修行と言います。まず経をたもつことを誓い、読み、あるいは

誦して、解き明かし、経文を書き写して法華経をひろめます。

修行する法師を天人も阿修羅も協力して守護するのです。】

祠の中の小さな人物も繊細に。

法師の五種の修行をひたすらに。

右の洞窟には法師が。

法師が持つ巻物と台とが、きちんと離れて見えるのであった。

左手には阿修羅が。

木々の遠近感も見事に彫られていた。

直上の欄間の彫刻。

胴羽目下部の千羽鶴。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18