PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

柴又帝釈天を後にし、寅さん記念館へ徒歩にて向かう。

途中の広場では寅さんサミットの特設会場作りが行われていた。

江戸川沿いにある「寅さん記念館」

世界一長く続いた映画としてギネスブックにも載った「男はつらいよ」の記念館。

48本を数えたシリーズの最終作上映から20年余り。

ここは、なお寅さんファンが多く押し寄せる“聖地”でもあると。

撮影に使用した「くるまや」のセットに座り、メイキングなどの貴重な映像や、

実物の衣装・小道具などを観ることができるのであった。

入場料500円を払って入り口へ。

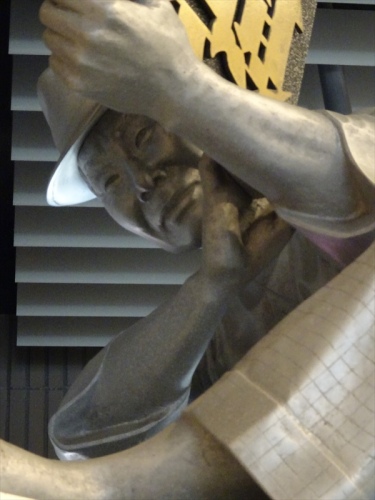

入り口上には寅さんが。

記念館の「館」の字を、寅さん自身が取り付け中。

懐かしき寅さんの顔。

よく見ると右の雪駄(せった)が、ぽつんと床に落ちていた。

「左は落ちていないでしょ。だから(運気も)落ちない。転じて運気が上がる、

と駅前の銅像の左足を触る人が増え、受験生を中心にパワースポットになっています」と

近くにいた館長らしき方から。

映画「男はつらいよ」の世界を16のコーナーに分けて紹介していた。

大船撮影所から移設した「くるまや」や、あの”タコ社長”の「朝日印刷所」のセットに加えて

「寅さんと一緒に楽しむ鉄道の旅」をテーマに、昔懐かしい駅舎や駅務室、客車ボックスシート

座って名シーンを楽しめるコーナーを新設。寅さんが実際に使用した実物の革カバンなどの展示

コーナー、寅さんと一緒に記念写真をとることができる記念撮影コーナー(有料)も。

入口を入ってすぐの部屋は、寅さん撮影風景を再現してます。

山田洋次監督をはじめ、撮影、照明、録音、メイクなどスタッフを紹介していた。

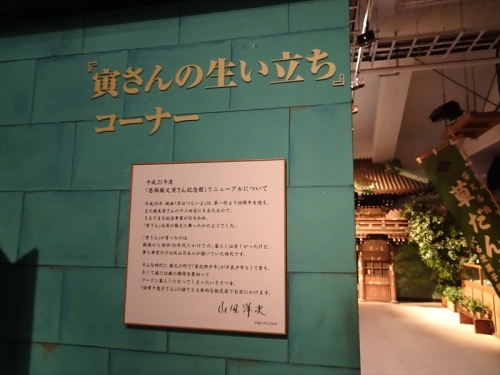

「寅さんの生い立ちコーナー」

懐かしい「くるまや」のセット。

撮影に使われたいろいろなセットが展示されていた。ああ、なつかしや車屋!!

このセットは第1作から最終48作まで撮影に使用したセットとのこと。

大船撮影所の第9ステージに半月位で建て込み小道具を飾り、45日程度の撮影を終了後、

解体して倉庫に保存を、28年間続けて来たのだと。

「くるまや」の畳席。

とらやのセットを抜けるとタコ社長の印刷工場が。

印刷工場の細かい小道具の数々・・・さっきまで働いていたかのよう。

柴又帝釈天の二天門のセット。

照明と音楽効果を用い帝釈天参道界隈の情景を時間を追ってセットで再現。

真夜中のシーンでは二天門(帝釈天山門)のひさしにねずみを追う猫が出現すると。

壁には当時の新聞が、その上のほうに懐かしい映画のポスターが架かっていた。

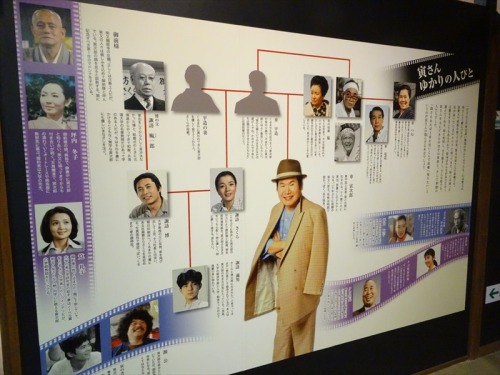

寅さんゆかりの人びと。

映画館を飾ったロビーカードを見つめる寅さんの後ろ姿。

のぞいてごらん。

もちろん、のぞくのが大好きな私も。

下町風情あふれる昭和39年代の帝釈天参道を遠近法を用いて、精巧な模型で再現したもの。

2階の高さが2mほどのジオラマ。

昭和30年代の街並み、神社の風景。

懐かしい世界そのもの。

昔の金町線の電車か?

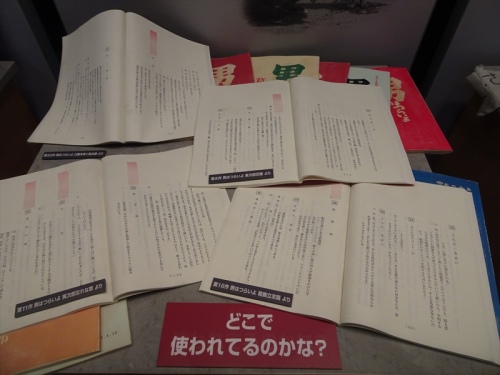

「男はつらいよ」の数々の台本。

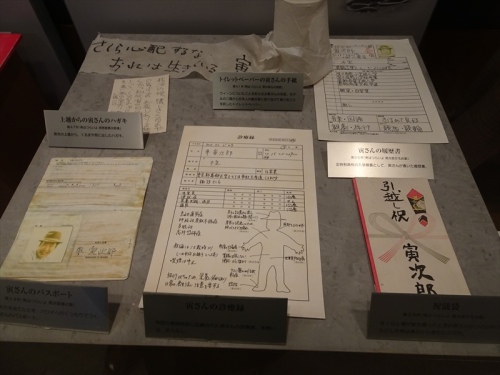

寅さんの履歴書、診断書・・・・。トイレットペーパーに書かれた寅さんの手紙も。

生年月日:昭和15年11月29日、住所:不定、職業:自営業、

そして診断書には「度重なる恋患いのため、胸が時々痛む」と書かれていた。

重大なる「個人情報保護法」 違反!!

2001年8月3日の朝日新聞(夕刊)に、葛飾区の柴又八幡神社境内の古墳から、

寅さん似の埴輪が発掘されたというニュースが報道されたと。

「おいちゃん そりゃほんとうかい」(朝日新聞)と驚いたが、葛飾区でしらべたところ、

約1300年前の奈良時代に、葛飾・柴又に「とら」と「さくら」という名前のつく人々が

住んでいたらしいということがわかったと。

顔は面長に見えるが、「顔つきがどことなく似ている」(山田監督)寅さん似の埴輪。

懐かしき歴代マドンナ達。

現在の日本の多くのベテラン女優の顔が。

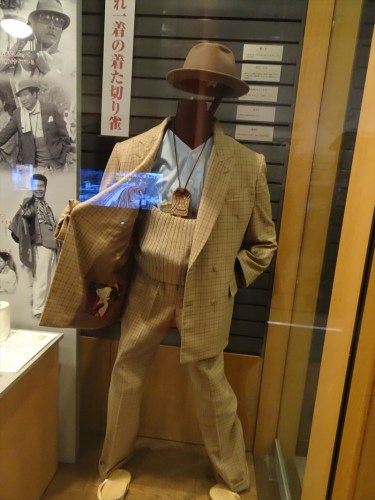

「これ一着の着た切り雀」。

寅さんの背広。裏地が粋!

実は高級カシミアであつらえてあり、作製時には上下で百万!はしたと。

「人車鉄道」は、明治32年から大正2年まで、帝釈天への参拝客らを乗せて、

金町~柴又間の約1.5キロを運行していた人力の鉄道。寅さん記念館ではこの

「人車鉄道」がミニチュア模型になって登場!

スイッチを押すと、当時の柴又の田園風景の中を、車夫が人車鉄道をせっせと押して

帝釈天まで運んで行くのであった。

寅さんの休み石には鞄と帽子が。

その後ろには大菊が展示されていた。

吹き抜けの中庭には こころのふるさとマップが。

全ロケ地を焼き付けタイルで地図化したもの。

山田洋次ミュージアムはリニューアル工事中とのことで入場できなかった。

よって寅さん記念館を出て雄大な江戸川の流れを見に行く。

前方には北総線の鉄橋が。

「柴又 緊急用船着場」の表示板。

大地震などの災害時に復旧物資や生活物資を船にて各方面に輸送するための

荷揚げ場である「緊急船着場」であるとのこと。

反対側には仙台まで伸びる国道6号線、常磐線の鉄橋が。

そしてこの先に「矢切の渡し」。

![39[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/482db1b20ac6794b08781790b655792501f91348.15.2.2.2.jpg?thum=53)

来た道を戻り、帝釈天境内を縦断し、その後帝釈天参道の数々の老舗を再び楽しむ。

柴又帝釈天の参道にあり、帝釈天から一番近いだんご屋・ 亀家本舗で

遅めの昼食。

うなぎを!思いながらグッと我慢で、草だんご付きのラーメンセット ↓

草だんご・こし餡 と心太(ところてん)が付属。

そして再び京成金町線柴又駅から都内の次の目的地に向かったのであった。

柴又帝釈天の彫刻ギャラリーは究極の透かし彫りであり、精緻を極めた

彫刻の寺であったのだ。20cm厚さの一枚の欅板から超絶技法により

胴羽目板から飛び出さんばかりの迫力を感じる透かし彫りが生れていたのであった。

古代から現代に至るまで、日本の歴史と共にあった木彫刻の世界、そして

一切のやすりを使わず、鋭い小刀で滑らかに仕上げる「透かし」という技を

いつまでも日本の優れた匠の技として後世に伝えて行って欲しいと願うのであった。

そして6日にわたり、柴又帝釈天について細かく書いてきたが、これも『備忘録』、

すなわち、直ぐに忘れてしまう事に備えて、記憶すべき事柄を簡単にメモするための

あくまでも個人的な雑記帳なのである。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18