PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

先ほど見学した本丸御殿を外から見る。

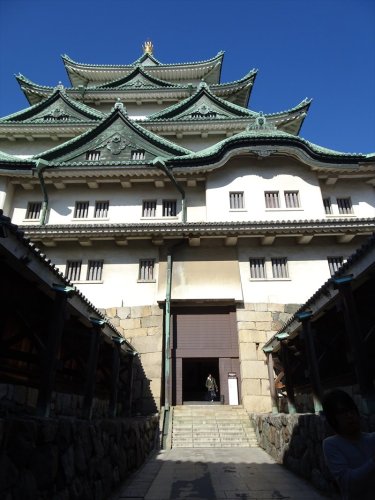

再建された大天守は築城当時と異なり、5重7階建て。

城内と石垣の外側にはエレベータがそれぞれ設置されており、車椅子でも5階まで

上がることができるバリアフリー構造。5階から最上階展望室までは階段のみ)。

外観は当時の天守をほぼ忠実に再現したが、最上層の窓は展望窓として焼失前より

大きなものとしたため、下層の窓と意匠が異なっているとのこと。

平成28年10月8日(土)にオープンした 名古屋城本丸御殿ミュージアムショップに

立ち寄る。様々な土産物が販売されていた。

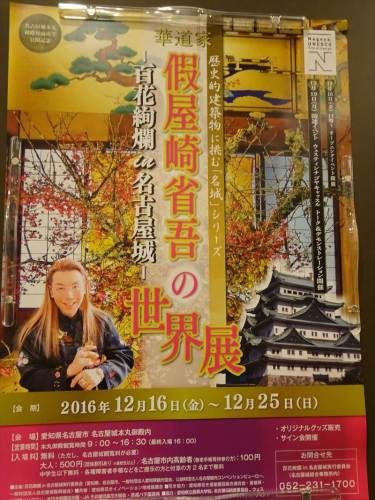

名古屋城本丸御殿「対面所」等の公開を記念し、華道家 假屋崎省吾氏とコラボした華道展

が12月16日から開催されるとのこと。

ミュージアムショップ内に展示されていた生け花作品。

これも假屋崎省吾の作品か?

小天守。

小天守は2重2階、地下1階の造りで、大天守への関門の役割。

平面は長方形で外見は千鳥破風がひとつのみという簡素な意匠だが、

規模は他の城の三重天守を凌駕する大きさとなっていると。

小天守入口から大天守入口に向かう。

名古屋城天守閣入り口。

こちらは、名古屋城名物、金の鯱。

天守7F展望台から名古屋駅方面の高層ビル群。

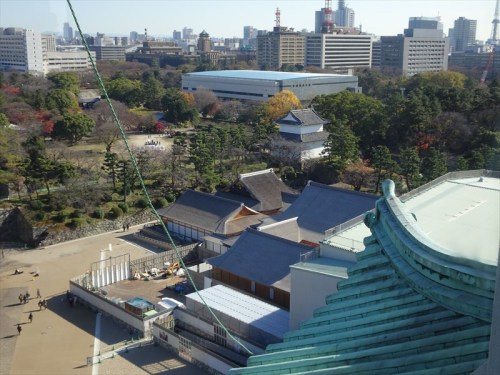

天守7F展望台から、愛知体育館、その手前に東南隅櫓そして

公開中の建物と復元工事中の本丸御殿。

尾張藩主歴代年表。

関ヶ原の戦いの戦功(先陣)により徳川家康の四男・松平忠吉が入封(清洲藩、52万石)。

しかし慶長12年(1607年)に忠吉に嗣子がなく死去して天領となった。

代わって甲斐甲府藩から同じく家康の九男で忠吉の弟である徳川義直が47万2344石で入封し、

清洲城から新たに築かれた名古屋城に移って(清洲越し)、ここに尾張藩が成立したと。

藩祖義直以後、光友(みつとも)、綱誠(つななり)、吉通(よしみち)、五郎太(ごろうた)、

継友(つぐとも)、宗春(むねはる)、宗勝(むねかつ)、宗睦(むねちか)、斉朝(なりとも)、

斉温(なりはる)、斉荘(なりたか)、慶蔵(よしつぐ)、慶勝(よしかつ)、茂徳(もちなが)、

義宜(よしのり)と続く歴代藩主は「尾張殿」と公称され、徳川三家の一として、

大名中最高の格式をもつ。1869年(明治2)6月、義宜は朝廷に版籍奉還、尾張藩は消滅したと。

織田信長像。

名古屋城は、織田信長誕生の城とされる今川氏・織田氏の那古野城(なごやじょう)の跡周辺に

徳川家康が九男義直のために天下普請によって築城したとされる。

以降は徳川御三家の一つでもある尾張徳川家17代の居城として明治まで利用されたと。

豊臣秀吉像。

名古屋市中村区中村公園内にある豊臣秀吉を祀る神社が豊国神社。

全国に豊国神社は数多くあるが、ここが豊臣秀吉の生誕地であると。

加藤清正は名古屋城の築城に際しては、江戸幕府の外様大名として普請の命を受けたのだ。

清正は豊臣秀吉の子飼いの家臣で、賤ヶ岳の七本槍の一人。

秀吉に従って各地を転戦して武功を挙げ、肥後北半国の大名となったのだ。

そして徳川家康。

名古屋城は、慶長14年(1609年)に関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康が、

豊臣方への備えとして、織田信長誕生の城とされる那古野城の跡周辺に

九男義直の為に天下普請(江戸幕府が全国の諸大名に命じ、行わせた土木工事の事)により

築城されたのだ。

![92d2161e[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/0beeb37cf213f0a6330bfbb9acb6b7def8ac9951.15.2.2.2.jpg?thum=53)

大天守閣のミニチュア。

石垣に使う石を運ぶ様子を再現した人形。

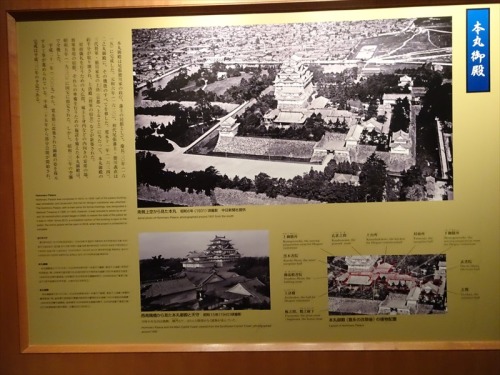

天守閣、本丸御殿の 戦災前の写真。

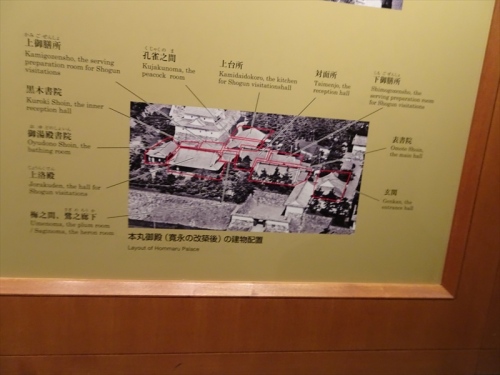

当時の本丸御殿の配置案内図。

巨大な城下町の復元模型・ジオラマも展示されていた。

大天守1階へ。本丸御殿の大模型。焼失する前、昭和戦前期の姿を模型化したもの。

竹林豹虎図 玄関一之間東側襖絵・右に描かれていた豹の姿がここにも。

竹林豹虎図 玄関一之間東側襖絵・左の虎。

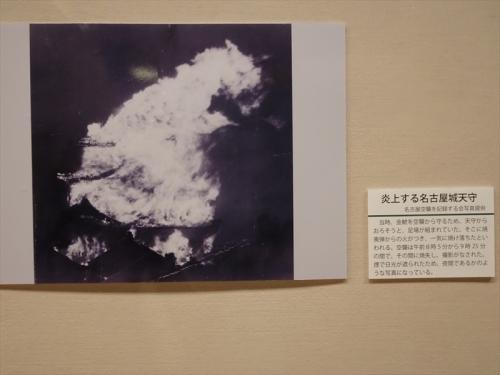

炎上する名古屋城天守。

名古屋城の天守は創建以来333年間、何度かの震災、大火からも免れ、明治維新後の廃城の

危機も切り抜けた。

さらには1891年(明治24年)に起きた推定マグニチュード8.0の濃尾地震にも耐えたが、

残念ながら1945年(昭和20年)の空襲で焼失。

焼夷弾(しょういだん)が、金鯱を下ろすために設けられていた工事用足場に引っかかり、

そこから引火したと。

石垣だけが残った天守台の姿。(南東から)

城内の石垣には各大名が目印として刻んだ刻印が多数残されていた。

「天下普請」で名古屋城建築を手伝わされた諸大名や部下たちが、あまた集う建築現場。

石垣工事のこの作業現場は、「帳場割り」としてあらかじめ藩ごとに割り当てられ

担当現場(縄張り)は複雑に入り組んでいたため苦労して取り寄せた大事な大石を紛失したり

競合する他藩との混同や 盗難を防ぐために各々石材にマークを付けて、所有者を明確にする

必要があったのだと。

名古屋城旧二之丸東二之門。

二之丸御殿は元和3年(1617)に完成し、藩主の居所と藩庁も置かれた。

旧二之丸東二之門は、二之丸の東面中央に設けられた正門にあたる。

現在は本丸の東二之門の位置に移築されている。本瓦葺の高麗門(こうらいもん)形式で、

大手二之門とほぼ同じ形である。建造年代は天守と同じ慶長17年頃の完成とみられていると。

旧二之丸東二之門を天守側から。

正面の石垣に巨石が2カ所に。

清正石。

天守閣の石塁の構築を命じられた加藤清正は、巨石の運搬に際し、自ら音頭をとって

木遣(きやり)を歌わせ民衆の老若を問わず綱をとって運んだと伝えられているが、

この石垣の施工大名は黒田長政なので単なる説話と思われると。

よって正確には「長政石」と言うべきか?。

こちらも巨大な長方形の石だったが・・・。

東一之門跡。

東一之門は本丸搦手を守備する枡形門を形成していた内門であったが、

1945年(昭和20年)の空襲で天守や本丸御殿とともに焼失した。

現在は門跡として、枡形を形成していた石垣だけが残っていた。

天守閣の東から北へ抜ける門。不明門(ふめいもん)とはユニークな名称だが、

本丸御殿の大奥へ通ずる秘門で、常に鍵が厳重にかけられていたことから

「あかずの門」とも呼ばれていたと。

この門の塀外部軒桁には防護機能として、忍び返しにした「剣塀(つるぎべい)」が

設けられているのであった。

![201410151007170[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/29917f65aad75db4dd4aff54c1f18af3f56567af.15.2.2.2.jpg?thum=53)

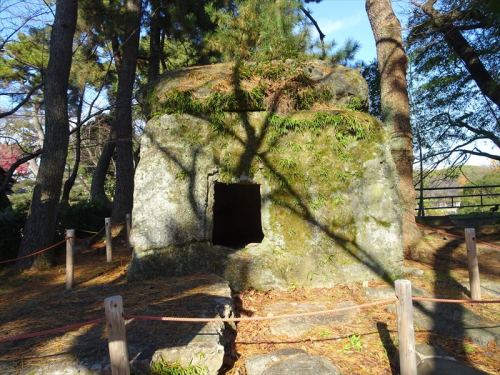

昭和34年、天守閣再建のとき、旧国宝名古屋城天守閣の礎石をここに移して再現した。

石棺式石室。

「島根県松江市山代町にあった団原古墳の石室で、

本来は床石があって、手前に羨道(石室への通路)を備えていた。

古墳時代後期のもので、出雲地方独特の横穴式石室である。」

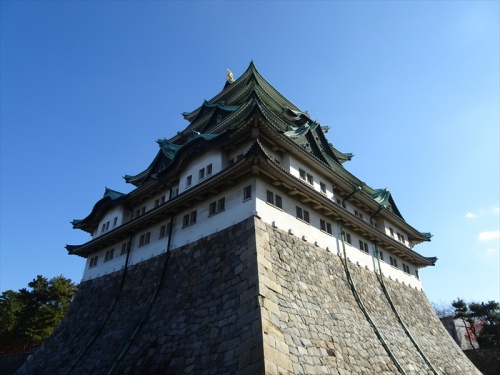

再び大天守閣。左が北面で右が西面。

名古屋城の大きさは日本最大級。

高さは56m(石垣20m、本体36m)延べ床面積は4,425m2とのこと。

金の鯱をズームで。

鯱は顔が虎で胴体は魚という想像上の動物。

城を守り城の権威風格を象徴する役割をはたしている。

高さは2.6mもあり金が45kg使用されていると。

剣塀。

大天守閣と小天守閣を連絡する橋台は、石垣を築き左右両側に土塀を設けて通路の防備とし、

さらに外部に面する西側には、軒桁(のきけた)に30センチメートル余の槍の穂先を並べて、

忍返し(しのびがえし)として外敵に備えたと。

剣塀は大天守閣に東接する「不明門」にも見られるとのこと。

現在、名古屋市では木造による天守再建案計画があると。

2009年(平成21年)8月10日の定例記者会見で、名古屋市の河村たかし市長は

名古屋城天守閣を現在のコンクリート造から木造に建て直すことを本格的に

検討すると発表した。その後、2013年(平成25年)1月4日には、名古屋市は2013年度から、

名古屋城の天守閣を現在の鉄筋コンクリート製から本来の木造に建て直す復元事業に

着手すると発表した。

試算では復元にかかる費用は300億円とのことで、寄付金を含め調達方法を検討中と。

西之丸・御深井丸(おふかけまる)など郭の接するところに防衛上入りこんだ堀を

設けている。これを「鵜(う)の首」という。

本丸を巡って鵜の首と呼ばれる箇所は5個所残っているのだと。

天守閣と西南隅櫓。

名古屋城西南隅櫓は、明治24年の濃尾大地震で石垣とともに崩壊。

それから32年後、当時管理していた宮内省が大正12年に修復し復元。

隅櫓はこの位置から東西南北読み4箇所にあったが、東北隅櫓は戦災で消失、

現在はこの西南と西北、東南の3棟のみ。

隅櫓は、文字どおり隅っこにあって、天守閣のミニチュア版といった感じだが、

攻めて来る敵の動きを、ここで監視したり防戦したりと役割は重大だったのだと。

名古屋城正門を城内側から。

名古屋城の西南に位置する門。

明治43年に江戸城の蓮池御門を移築したのだと。

第二次世界大戦空襲により炎上したが昭和34年に天主とともに再建された門。

タクシーゃ観光バスの人はこちらから入る。

ここにも寄贈された金の鯱が。

小腹が空いたので、名古屋城 正門横食堂で掻き揚げうどんを。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18