PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

掻き揚げうどんを楽しんだ後は、正門右手から大手馬出跡へと続く石垣上を散策。

ここ西之丸の紅葉は名古屋城の必見場所。

木々の間から天守閣が見えた。

そしてこの先は紅葉のカオス・混沌の世界に迷い込む。

言葉はいらない美しさが続いたのであった。

大手馬出跡に到着。

「大手馬出と西之丸との境には、堀と狭い虎口が設けられ、本丸への防御となっていた。

明治時代に本丸が離宮とされたのち、通行の便のため堀が埋められ今の形になった」と。

更に紅葉は続いた。

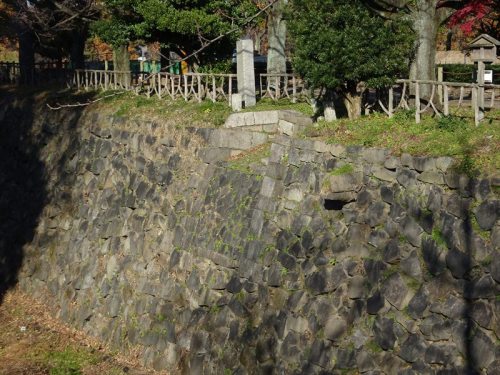

そして石垣上の散策を終え、二の丸を左手に折れ埋御門之跡に到着。

二之丸御殿からこの堀の下へ直接降りる事ができる「埋門」がここにかつてあり、

それを記す石碑が建っていた。

「尾藩勤王 埋御門之跡」。

埋門跡を上から見下ろす。土が積もってしまっていて(?) よく分からないが、

石垣を直接下って堀へ降りる石段があったようだ。

来た道を戻り「埋門」の下を確認したが、階段の姿は確認できなかったが。

凹の石垣がありその中に市が積み込まれていたが、これが無ければ

中に階段があったのであろうか?

非常時に城主はこの門から空掘底に出て、船着より木曽路に逃れられるようになっていた

とのことであるが。

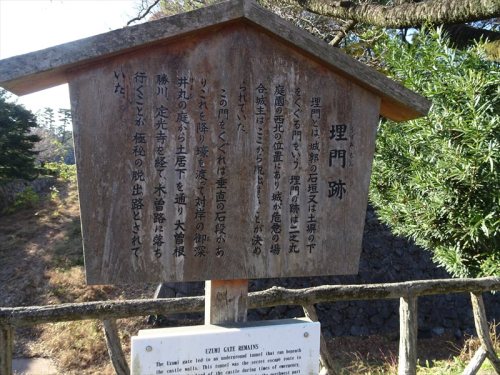

埋門跡 説明板。

うめもん、ではなく、うずみもん、と読むとのこと。

姫路城など他の城でも多く見られる門形式の1つで、石垣の中をくりぬいて作った門のこと。

戦時は緊急脱出路となるだけでなく、石や土で埋めてしまえば敵兵の侵入を防ぐ事もできると。

石垣修復工事を行っている「本丸搦手馬出(ほんまるからめてうまだし)」。

本丸搦手馬出石垣は、石垣の下方が前に迫り出し、崩落の危険性があったため、

立面積約1,200m2、約4,000の石材の解体・積み直しを行うという全国でも

最大規模の修復工事を平成16年度から行っていると。

南蛮たたき鉄砲狭間の説明板。

「南蛮たたき」とは石灰・赤土・種油を練りあわせ、たたきあげる工法で

固められた堅固な練塀。

狭間はこの説明板の下にあったが・・・・。

東西に長く伸びた練塀の下部に造った円形の鉄砲狭間が確認できた。

そして再び二の丸庭園内の紅葉を楽しんだのであった。

地下鉄に乗る為に市役所駅に向かう。

地下への降り口の横の噴水。

予約した新幹線にはまだ時間があったので引き返し、名城公園の紅葉を楽しむ。

「名城公園北園」の南東部の入口の「碑のトルソー」 作者:増田正和。

そして名城公園駅から地下鉄に乗り新幹線で帰路についたのであった。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18