PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

大町釈迦堂口遺跡を後にし、妙法寺に向かう。

途中民家の白壁には蔦が美しい模様を描いていた。

そして妙法寺前に到着。

妙法寺は鎌倉市 大町( 名越 )にある 日蓮宗 の寺院。山号は楞厳山(りょうごんざん)。

建長 5年( 1253年 )に 日蓮 が 安房 より移り住んだ 松葉ヶ谷 草庵跡に開かれたとされ、

現在も境内奥の山腹に「御小庵趾」の碑がある。

ただし、ごく近隣の 安国論寺 、 長勝寺 も、それぞれ松葉ヶ谷草庵跡を称しており、

すべて開山は日蓮、創建は草庵が置かれた建長5年としている。

後醍醐天皇 の子・ 護良親王 と藤原保藤の娘・南方(みなみのかた)の間に生まれた日叡は

日蓮を偲び、かつ父・護良親王の菩提を弔うためにこの地に堂等伽藍を建て、自身の幼名である

楞厳丸(りょうごんまる)にちなみ楞厳山法妙寺と名付けたと。

境内奥右手山頂には護良親王の墓が、左手山頂には母・南方と、日叡自身の墓がある。

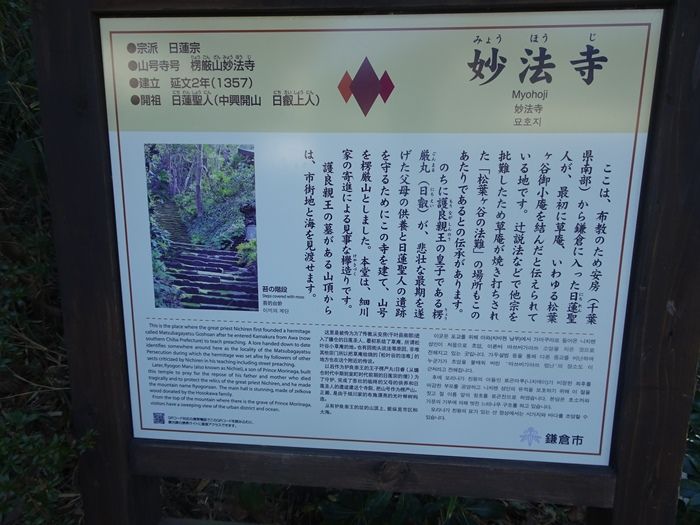

「妙法寺(みょうほうじ)ここは、布教のため安房(千葉県南部)から鎌倉に入った日蓮聖人が、最初に草庵、いわゆる

松葉ヶ谷御小庵を結んだと伝えられている地です。辻説法などで他宗を批難したため草庵が焼

き打ちされた「松葉ヶ谷の法難」の場所もこのあたりであるとの伝承があります。

のちに護良親王の皇子である楞厳丸(りょうごんまる)(日叡)が、悲壮な最期を遂げた父母の

供養と日蓮聖人の遺跡を守るためにこの寺を建て、山号を楞厳山としました。本堂は、細川家

の寄進による見事な欅造りです。

● 宗 派:日蓮宗

● 山号寺号:楞厳山妙法寺

● 建 立:延文2年 (1357)

● 開 山:日蓮聖人(中興開山 日叡上人)」

寺院の伽藍配置は、正面苔石段上に釈迦堂があり、総門・仁王門・釈迦堂を結ぶ線を中心として

法華堂・鐘楼・奥の院・本堂・宝蔵・庫裡が展開する様式で、仏教の教主釈尊を信仰の中心と

仰ぐ日蓮宗の教義を具現したものだと。

「松葉谷御小菴霊跡」と刻まれて石柱とその奥に総門。

本堂の右奥には、仁王門があり、法華堂や釈迦堂跡へ上る石段は美しい苔に覆われていると。

右手に見えるのが本堂。

本 堂

妙法寺の本堂は文政年間に、肥後細川家により建立されたもので見事な欅造りである。

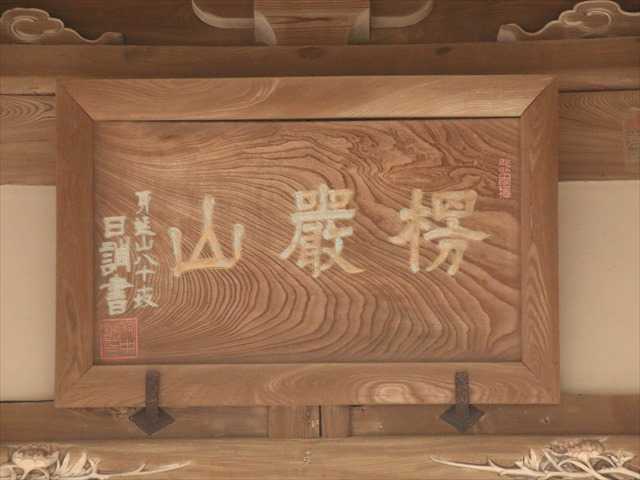

本堂の扁額「楞厳山」

この日は奥の院の参拝観光はCLOSEDと。

ここが妙法寺入口。

そして道路の反対側にあるのが安国論寺。

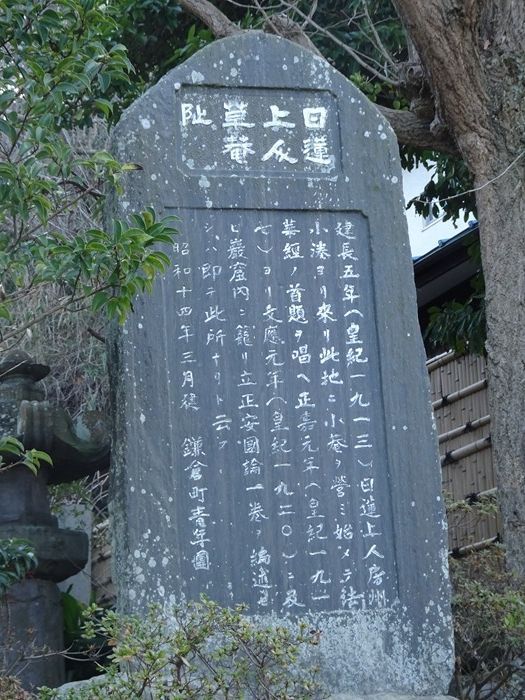

「日蓮上人草庵趾」碑。

『建長五年(1253)日蓮上人 房州小湊より来たり 此地に小庵を営み始めて法華経の首題を唱へ

正嘉元年(1257)より文応元年(1260)に及び 岩窟内に篭(こも)り 立正安国論一巻を

撰述せしは即ち此所なりと言う』

「1253年に日蓮上人(にちれんしょうにん)が房州(千葉県南部)の小湊(こみなと)からやって来て、

ここに住み、法華経(ほっけきょう)という首題(しゅだい:南無妙法蓮華経)を唱えはじめました。

そして1257年より3年間の間、洞窟にこもって、立正安国論(りっしょうあんこっくろん)一巻を

書き上げたといわれているのがこの場所です。」

「松葉谷根本霊場」と刻まれた石碑。

長勝寺 ・ 妙法寺 と並び、 日蓮 が鎌倉で布教するに際して拠点とした 松葉ヶ谷 草庵の跡とされ、

松葉ヶ谷霊跡安国論寺とも言う。開山は 日蓮 とするが、弟子の 日朗 が 文応 元年( 1260年 )に、

日蓮が前 執権北条時頼 に建白した「 立正安国論 」を執筆した岩穴(法窟)の側に 安国論窟寺 を

建てたのが始まりである。

立正安国論の冒頭には「天変、地妖、飢饉、疫病あまねく天下に満ち、広く地上にはびこる。

牛馬巷にたおれ、骸骨路に充てり、死を招くの輩既に大半をこえ、これを悲しまざるの族敢えて

一人もなし」 と書かれ、このような事が起こるのは法華経を信じないからだとし、人々を惑わす

法然の念仏宗などを禁じなければ、外国からの侵略や内乱が起こると予言した。

しかし、これが原因となって、8月27日夜、草庵が念仏信者らによって焼き討ちされ、

下総国へ避難したと。これが松葉ヶ谷法難といわれていると。「安国論寺(あんこくろんじ)

当山は日蓮聖人松葉ヶ谷小庵の霊跡です。御小庵の元となった岩窟(「御法窟」または「日蓮

岩屋」という)が本堂の向かいにあります。この御法窟で日本国の安泰と人々の幸せを願って

文応元年(1260)7月16日、前執権北条時頼に建白した『立正安国論』が執筆されました。

翌8月27日に立正安国論に反感を持つ人々に庵が襲われました。これは「松葉ヶ谷の法難」と

いわれています。本堂の裏山に一時避難した「南面窟」があります。

境内は四季折々の花や紅葉で彩られています。なかでも御小庵の傍の山桜は、日蓮聖人の桜の

杖が根づいたといわれ、「妙法桜」と呼ばれています。サザンカやカイドウと共に鎌倉市の

天然記念物に指定されています。

● 宗 派:日蓮宗● 山号寺号:妙法華経山安国論寺 (みょうほけきょうざん)

● 建 立:建長5年 (1253)

● 開 山:日蓮聖人」

安国論寺 山門。

境内霊場案内図。

しかし、この安国論寺もこの日はCLOSED。

山門横からカメラを頭の上に翳して塀越しにシャッターを。

反対側からも。

この後別の日に訪ねて来ました。

山門

山門の扁額「安国法窟」

山門を入り拝観料 100円を納め境内へ。

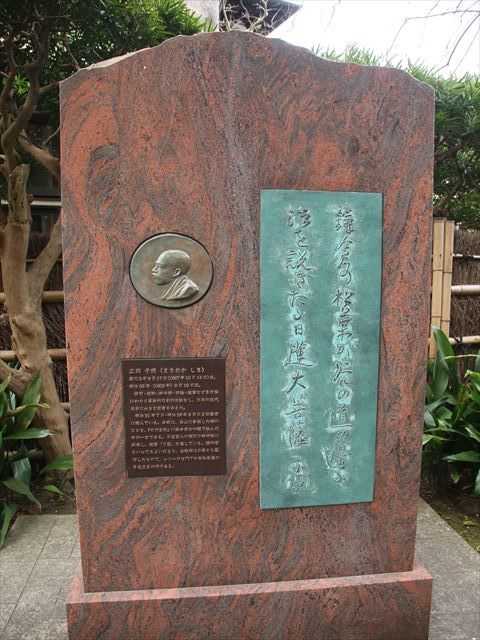

左側に、平成23年(2011)12月に建てられた正岡子規の歌碑が建つ。右手には手水舎が。

正岡子規の歌碑

当歌碑は自筆から製作したもので、レリーフは門下の香取秀眞の子息正彦の作である。

” 鎌倉の松葉が谷の道の辺に法を説きたる日蓮大菩薩 ” 子規 正面に本堂が。

正面に本堂が。

安国論寺本堂。

本堂には御本尊、南無久遠実成本師釈迦牟尼仏が安置されている。

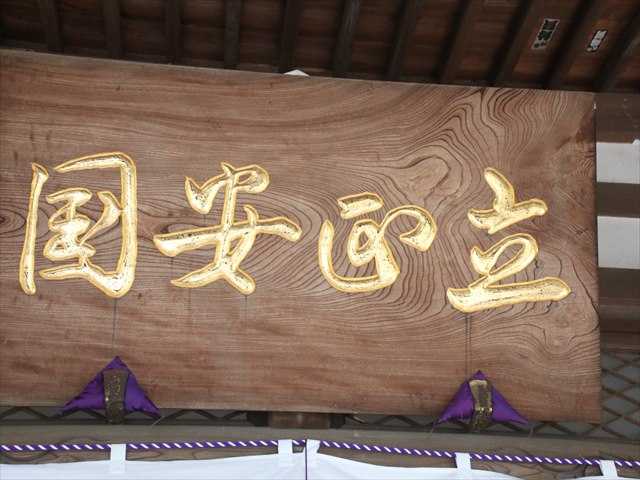

本堂の扁額「立正安国」

本堂前から御小庵、境内を臨む。

ここは東芝社長や経団連会長を務めた熱心な法華信者であった土光敏夫の菩提寺でもあると

本堂右側

枝垂れ桜があるがまだ蕾は硬い。

立正安国論の石碑

御小庵

御弘通発軫の道場で、現在の建物は尾張徳川家の寄進、総欅造りで元禄時代に建立されたと。

御小庵の見事な彫刻。

御小庵の扁額「御小庵」

熊王殿

日蓮に使えた従者、熊王丸がつくったとされる熊王稲荷が祀られている。

熊王殿の扁額「熊王殿」

鎌倉市指定天然記念物 ヤマザクラ(市原虎の尾)

日蓮上人の杖が根付いたとされる妙法桜(市原虎の尾と言う品種のヤマザクラ)。

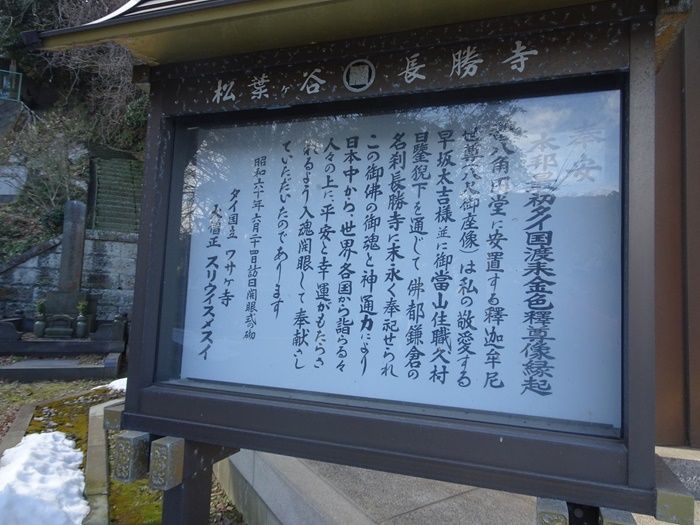

311号線に出て横須賀線の踏切を渡ると直ぐ右手にあったのが長勝寺。

311号線に出て横須賀線の踏切を渡ると直ぐ右手にあったのが長勝寺。

長勝寺は、1253年(建長5年)日蓮に帰依した石井長勝が自邸に法華堂を立て日蓮に寄進したのに

始まると伝えられる。この堂は、現在京都市山科区にある本圀寺の前身とされ、1345年

(貞和元年)洛中に移ってその後が荒廃していたのを、日際が再興し、石井山長勝寺と

号したという。江戸時代には江戸幕府から朱印状を与えられていた。

長勝寺山門。

山門を潜ると左手に水子地蔵尊が。

本堂に向かって参道を進む。

真っ赤な毛糸で着飾った六地蔵。

こちらも水子地蔵尊。

長勝寺水行場。

小さなプールのようなものは、水行の行場。

毎年2月12日に国会の安泰と世界平和を祈る国祷会(こくとうえ)が行われる際、

修行僧たちが冷水を浴びる荒行の場となるのだと。

六角堂。

六角堂の中には日蓮の遺歯が納められていると。

そして本堂の前の中央に四天王像に囲まれた「日蓮聖人像」が。

上野公園の西郷隆盛像で有名な高村光雲作の、高さ4mの台の上に巨大な4mの「日蓮聖人像」。

日蓮上人の後ろに巨大な「四天王像」。

持国天王(じこくてんおう)。

持国天は四天王の一体、東方を護る守護神として造像される場合が多く、仏堂内部では本尊の

向かって右手前に安置されるのが原則である。

その姿には様々な表現があるが、日本では一般に革製の甲冑を身に着けた唐代の武将風の姿で

表される。足下に邪鬼を踏みつけ、刀を持つ右手を振り上げて仏敵を威嚇し、左手を腰に当てる

姿。

大毘沙門天王(びしゃもんてんおう)。

日本では四天王の一尊として造像安置する場合は「多聞天」、独尊像として造像安置する場合は

「毘沙門天」と呼ぶのが通例であると。一般に革製の甲冑を身に着けた唐代の武将風の姿で

表される。また、邪鬼と呼ばれる鬼形の者の上に乗ることが多いと。

甲冑に身を固めて右手は宝棒、左手は宝塔を捧げ持つ姿。

大増長天王(だいぞうちょうてんおう)。

増長天は、四天王の一体、南方を護る守護神として造像される場合が多い。

仏堂では本尊の向かって左手前に安置するのが原則である。その姿には様々な表現があるが、

日本では一般に革製の甲冑を身に着けた 唐 代の武将風の姿で表される。

持物 は戟(げき、ほこ)の場合が多いと。

大廣目天王(だいこうもくてんおう)。

廣目天は四天王の一体、西方を護る守護神として造像されることが多い。仏堂内では本尊の

向かって左後方に安置するのが原則である。

その姿には様々な表現があるが、日本では一般に革製の甲冑を身に着けた唐代の武将風の姿で

表される。持物は、古くは筆を持ち巻物に何かを書き留めている姿で表現された。

しかしこれは主に天平時代のもので、平安時代以後は徐々に別の持物を持つようになった。

この像は右手に羂索(両端に金具を付けた捕縛縄)、左手に三鈷戟を持つ。

日蓮上人像の背後に立つ帝釈堂が本堂。帝釈天出現の霊場とされていると。

境内の南側の石段を上がると法華堂が。現在の建物は、室町時代の中期から末期ごろに建立された

と考えられていると。鎌倉時代特有の五間堂という建築様式で、この様式の建築物では関東最古と

いわれている。神奈川県の指定重要文化財。

法華堂の帝釈堂寄りにある八角形の建物は、本師堂。

タイのワケサ寺から贈られた金色の釈尊像がまつられているのだと。

金色釈尊像 。

鐘楼。

穏やかなお顔の石仏が並ぶ。

反対側から。

墓地に向かう山の斜面に赤木圭一郎の像が。

長勝寺に赤木圭一郎の墓があるとのこと。

赤木圭一郎は神奈川県立鎌倉高等学校卒。成城大学在学中に他界。

日活のアクション俳優として小林旭、石原裕次郎に続く「第三の男」と呼ばれていたのだ。

昭和36年(1961年)2月14日、日活撮影所内でゴーカートを運転中に鉄扉に激突、入院。

2月21日、21歳の若さで他界したのであった。

つづく

・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17