PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

報国寺を後にし、次の寺は浄妙寺(じょうみょうじ)。

浄妙寺は、鎌倉市にある臨済宗建長寺派の仏教寺院。山号は稲荷山(とうかさん)。

詳名は稲荷山浄妙広利禅寺(とうかさんじょうみょうこうりぜんじ)。

本尊は釈迦如来。開基(創立者)は足利義兼、開山(初代住持)は退耕行勇。

鎌倉五山の第五位、鎌倉三十三観音第9番の寺、札所本尊は聖観世音。

浄妙寺 山門をくぐる。

当初は密教系の寺院で”極楽寺”と称し、東の極楽寺と呼ばれたと。

月峯了然が住職となったとき”浄妙寺”と名を改め禅寺になった。

鎌倉五山の第五位となり、最盛期には七堂伽藍を有し、塔頭23を数える大寺であった。

しかし度かさなる火災や震災で失われたと。 「浄妙寺(じょうみょうじ)

源頼朝の伊豆挙兵以来の重臣・足利義兼が、退耕行勇を開山として建立しました。行勇は源頼朝

や政子が帰依した高僧です。

鎌倉五山第五位の由緒ある禅宗の寺で、室町時代は境内に二十三の塔頭を持つ大寺院でした。現

在は総門、本堂、客殿、庫裡が残っています。茶室・喜泉庵と枯山水の庭は平成三年に復元され

ました。本堂の奥にある鎌足稲荷神社は鎌倉の地名の由来になったとされています。

● 宗 派:臨済宗建長寺派

● 山号寺号:稲荷山浄妙寺(とうかざん)

● 建 立:文治4年 (1188)

● 開 山:退耕行勇 (たいこうぎょうゆう)

● 開 基:足利義兼

写真は、茶室と枯山水庭園」

浄妙寺の境内&参道。

本堂前の庭園は梅の花と枯山水の庭で知られている。

よく手入れがされていて、境内は国史跡に指定受け。

本堂は、宝暦6年(1756)再建で、寄棟造り、銅板葺きで、起りと呼ばれる膨らむような

形状の屋根が特徴。堂内に、南北朝時代作の釈迦如来坐像を安置。

「本堂内陣」の扁額「方丈」。

本堂の左にある茶室・喜泉庵

枯山水の庭を眺めながら抹茶と落雁を味わえると。この枯山水の庭にも雪が残っていた。

寺の奥にある石窯ガーデンテラスに向けて本堂脇の坂道を進む。

石窯ガーデンテラス。

洋館を改装して創られたカフェ&

四季折々の庭を眺めながら、焼きたての石窯パンやおいしいお茶・食事が楽しめると。

この日は定休日であった。

本堂裏の足利貞氏の墓。

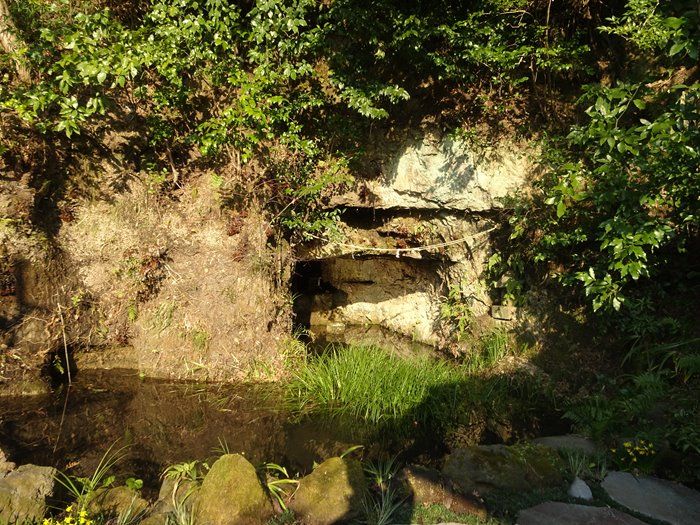

延福寺跡のやぐらと足利直義(あしかが ただよし)の墓。

延福寺は、足利尊氏の異母兄高義が母契忍禅尼の供養のために建てた寺で、開山は足庵和尚と

伝えられている。

一説には、高義の菩提を弔うために建てられたとも(高義の法号は「延福寺殿」)。

浄妙寺境内の西北が延福寺のあったという場所。

足利 直義は、鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけての武将。

河内源氏義国流、足利氏の嫡流・足利貞氏の三男。室町幕府初代将軍、足利尊氏の同母弟。

足利将軍家の一門。世に副将軍と称される。兄・尊氏の覇業を補佐して室町幕府創設に貢献し、

兄弟による二頭政治によって政権の基礎を固めた。しかし観応の擾乱で失脚し、復権を企んで

政敵の高師直一族を討ち果たした。しかし尊氏とも対立し、 1352年(文和元年・正平7年)

足利尊氏によって幽閉されていた足利直義(高義・尊氏の弟)は

延福寺で病死したと伝えられていると。尊氏に毒殺されたとの説もある(観応の擾乱)。

延福寺跡のやぐらを反対側から。

鎌足稲荷社。

『御由緒

大織冠藤原鎌足公は乳児の時、稲荷大神さまから鎌を授けられ、以来、常にお護りとして身に

つけ、大神さまのご加護を得られました。大化元年(645)中大兄皇子(後の天智天皇)らとの

協力のもと蘇我入鹿を討って大願を成就された鎌足公は翌大化2年(646)東国に向かわれ、

相模国由井の里に宿泊されました。その夜、「あなたに鎌を授けて守護してきたが、

今や入鹿討伐という宿願もなし遂げたから、授けた鎌を我が地に奉納しなさい」との神告があり、

お告げのままに鎌を埋納したことによるとされています。「お稲荷さま」というとキツネを

イメージする人もいますが、キツネは稲荷大神のお使いであって、稲荷大神そのものでは

ありません。』と境内案内板より 。

この鎌を、大蔵の松ヶ岡に埋納したことから「鎌倉」になったといわれているのだと。

正面に先程登った衣張山の頂が見えた。

正面に先程登った衣張山の頂が見えた。

そしてこの日の散策の〆に杉本寺を訪ねる。

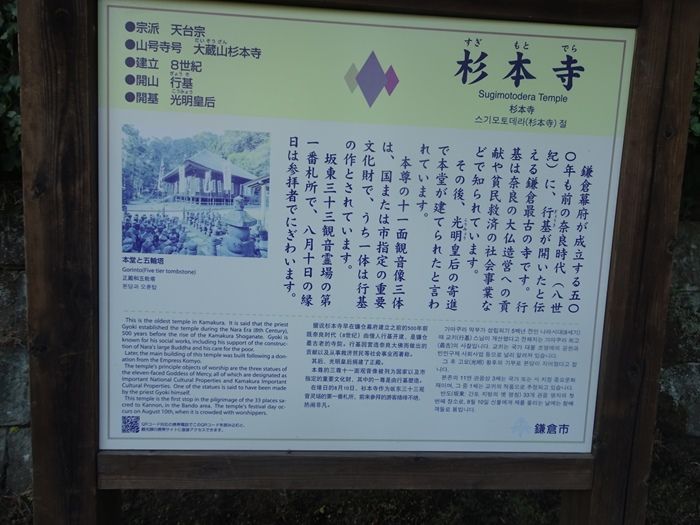

鎌倉市二階堂にある天台宗の寺院。山号は大蔵山( だいぞうざん)。

本尊は十一面観音で、坂東三十三箇所・鎌倉三十三箇所の第1番札所。

鎌倉最古の寺とされていると。

寺伝によれば、天平6年(734年)行基が十一面観音を安置して創建。

文治5年(1189年)堂宇が焼失しているが、このとき観音像は自ら本堂から出て、

境内に避難したと。『吾妻鏡』によれば、中世には大倉観音堂と呼ばれ、文治5年(1189年)の

火災時には別当浄台房が炎の中から本尊を持ち出し無事であったと。

同書には建久2年(1191年)源頼朝が当寺を参拝し、修理料を寄進したとあると。

背後にはかつて杉本城があり、足利方の武将で鎌倉府執事を務めた斯波家長(?-1337年)が

拠ったが、南朝方の北畠顕家に攻められ、この寺で自害しているのだと。

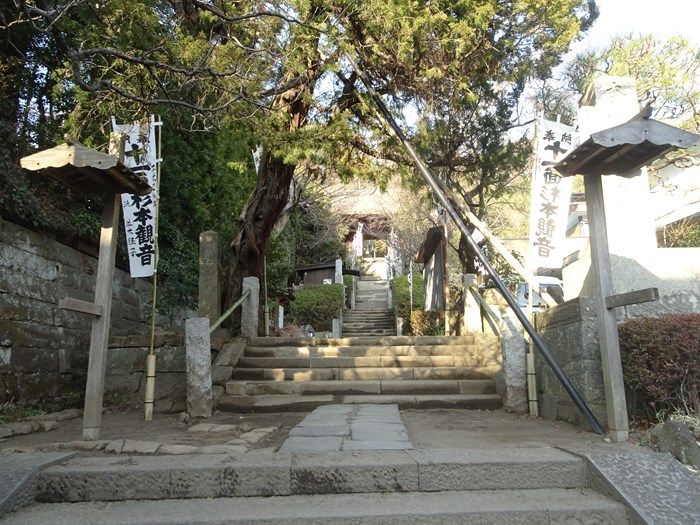

山門への階段を登る。

山門前の階段の両脇には「十一面杉本観音」と書かれた幟が。

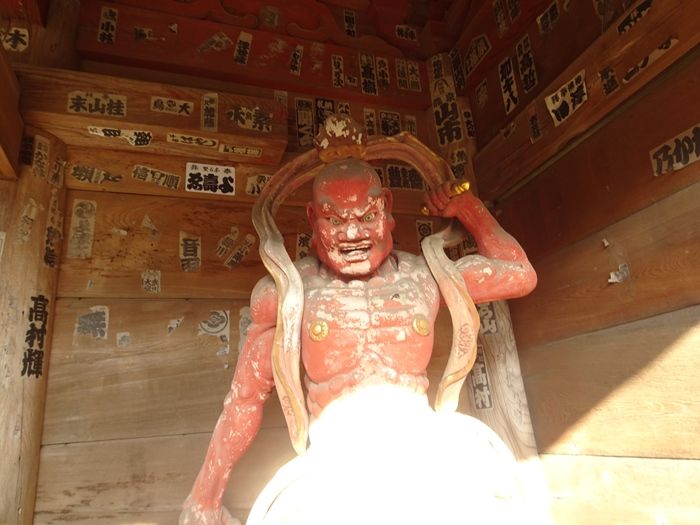

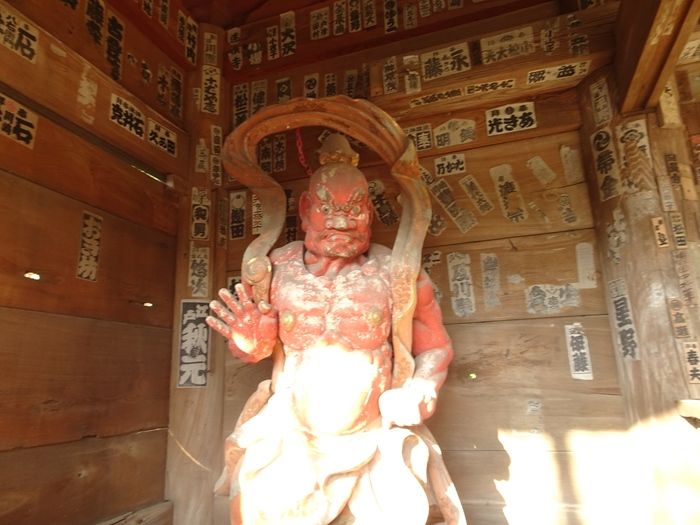

山門(仁王門)は切妻造、茅葺の八脚門。左右に金剛力士(仁王)像を安置する。

金剛力士像は運慶作との説もあるようだが。

江戸時代、18世紀半ば頃の建立。

運慶作ではと言われている阿行像。

運慶作ではと言われている吽行像。

仁王門をくぐった右手にある大蔵弁財天。

お参りすると、大きな蔵が建つとか。十分お参りしましたが、時既に遅し!

大蔵弁財天の中には小さな湧水の池があり、置石もあって、静かな雰囲気。

夏になると、階段の苔も緑一色に変わり美しい姿を楽しめる場所。

この階段は苔の保護?の為に常に立入禁止。

脇の階段の横にあった石像。この人物は誰?日本武尊(やまと

茅葺きの屋根が特徴的で雰囲気のある観音堂。

嬉しいことに堂内に上がって秘仏三体の十一面観音、前立十一面観音など

さまざまな仏像を拝観出来るのであった。

秘仏の三体の十一面観音様。 【http://blog.livedoor.jp/takenoji/archives/17277670.html】より

【http://blog.livedoor.jp/takenoji/archives/17277670.html】より

鐘楼。

見応えのある鐘楼脇の五輪塔群も苔むして。

南北朝時代の戦いの軌跡と。

七地蔵尊。

一番風化の激しい地蔵は、杉本義宗の守り本尊といわれているのだと。

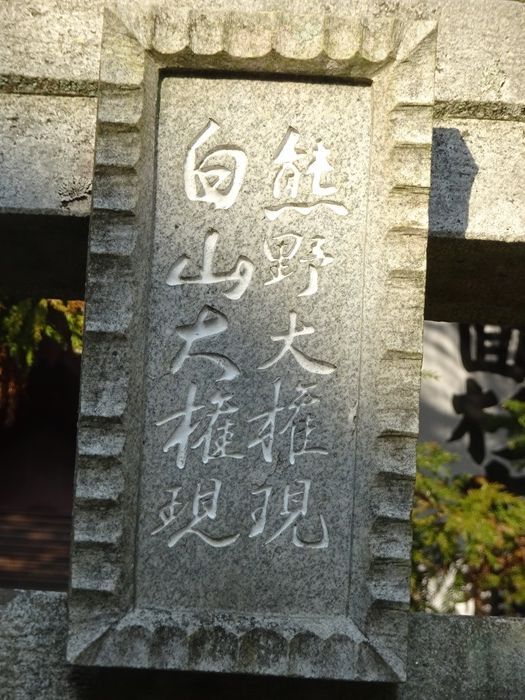

観音堂横の奥の神社。

扁額は「熊野大権現、白山大権現」。

観音堂の前には、十一面杉本観音と書かれた白幟が取り囲む。

そしてやや脚の痛みも感じられたので、帰路は杉本観音前からバスに乗り鎌倉駅まで。

朝8:30から15:30までJR鎌倉駅を起点にして多いに歩き回ったのであった。

そして17時前には、心地よい脚の疲れと共に帰宅したのであった。

そしてこの日の散策・移動経路が下の図。

我がSONYデジカメのGPSロガー機能により、移動した経路を帰宅後に地図に示して

くれるのである。

この地図をズームすればもっと詳しく移動の経路が地図上に示され、更にそれぞれの

写真の撮影場所もかなり正確な位置として示されるので、ユーザーには有り難い機能なのである。

「この写真、何処で?何を?写したのか」と言う事が無いのである。

地図はGoogle Earthとリンクしているので、日本国内だけでなく海外とも連動しているので

海外旅行時には更に有り難い機能なのである。

そして、鎌倉は、まだまだ見るところがありそうなのであった。

いつもの様にこうやって歩けることに感謝して次の機会にと。

・・・END・・・

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07