PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

銀座和光のディスプレイウインドウ。『TOKYO 2018』の文字が。

「ただの数字じゃない。 THIS IS WHAT I AM.」と書いてあるが、その意味するものは・・・?

東京マラソンのオフィシャルタイマーであるセイコーのタイマーが、和光本館のショー

ウインドウにディスプレイされていた。タイマーが表示するランダムなタイムは、

東京マラソン2018のランナー一人ひとりの走っている時間を表現するのだと。

2月25日(日)の大会当日はスタートまでのカウントダウンを、また、9時10分のスタート後は

実際のレースタイムを表示し、大会コースのハーフポイントに近い銀座4丁目のショーウインドウで

「東京マラソン2018」を盛り上げると。

銀座和光ビル。

入口のタイマーには「WR 2:02:57」の表示が。

2014年に、ベルリンマラソンで世界記録を更新したデニス・キプルト・キメット(ケニア)の

2時間2分57秒の記録。

銀座4丁目交差点の一角に立つ和光のこの建物は、昭和初頭から今日に至るまで、銀座のシンボル

として、銀座通りのイメージを象徴して来た。現在では高級百貨店となっているが、

もともと服部時計店の社屋として建てられたもの。長らく服部の時計塔として親しまれ、

銀座を舞台とした映画には必ず背景として映されていたと。戦後の荒廃した銀座通りにあっても、

この建物はけなげに立ち続け、人々に勇気を与えたのだと。

服部時計店が銀座に進出したのは明治28年、初代の建物も時計塔を乗せていた。

現在の時計塔は東西南北の4面すべてに文字盤は配されているのだ。

時計台の頂上には国旗掲揚塔も確認出来た。

「銀座プレイス 」。

銀座四 丁目交差点にある、展示場、物販店舗、飲食店舗、駐車場からなる 再開発 の複合 商業施設 。

日本の 伝統工芸 の「FRETWORK(透かし彫り)」の技法をイメージしているのだと。

私には、「フルーツキャップ(緩衝材)」に大切に包まれたビルではないか、と知識がない自分が。

そして「銀座 5丁目」。

「銀座 6丁目」

「銀座 7丁目」。

「日本橋まで2km」。

ヤマハ 銀座店。

日本の伝統美と現代の先端的なデザインを大胆に組み合わせた外観

ビルの表層は、ランダムな濃淡をつけた金箔を合わせガラスに挟み込んであるのだと。

「SWAROVSKI」銀座店。

1895年に オーストリア の チロル州 で創業した クリスタル・ガラス 製造会社。

ファサードを構成するのは数にして幾千本と言う六角のステンレス製異形パイプの束。

圧倒的量感。無数の鏡面が銀座通りの風景をモザイク状に映し出していた。

「銀座 8丁目」。

「銀座八丁目交差点」。上部に首都高速が。

「新橋の親柱」。

銀座中央通り沿いの銀座ナイン2の向かい、首都高速下にポツンと親柱が。

かつては汐留川がありそこに架けられた橋で当時の史跡として、この親柱が残されていると。

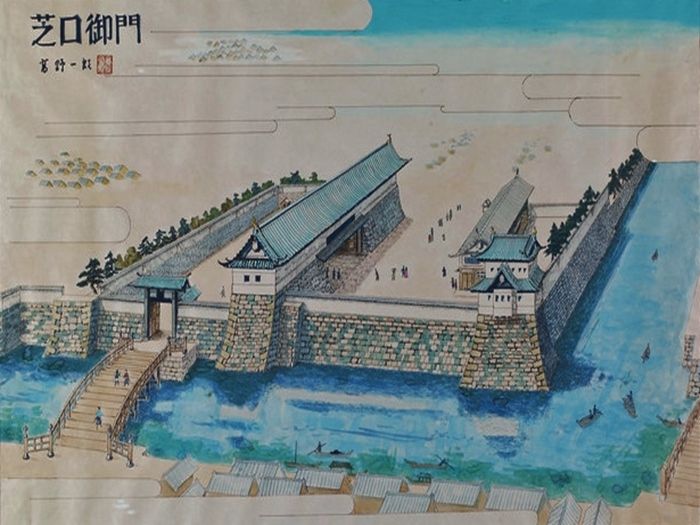

「芝口御門跡」。

宝永7年(1710年)、朝鮮の聘使(へいし)の来朝に備えて、新井白石の建策にもとづき

わが国の威光を顕示(けんじ)するため、この新橋の北詰に、現に外桜田門に見られるような

城門が建設されて、芝口御門と呼ばれ、新橋は芝口橋と改称された。

城門は橋の北詰を石垣で囲って枡形(ますがた)とし、橋のたもとの冠木門(かぶきもん)から

枡形(ますがた)に入って右に曲ると、渡櫓(わたりやぐら)があって堅固な門扉が設けられて

いた。しかしこの芝口御門は建築後15年目の享保9年(1724年)正月に焼失して以来、

再建されず、石垣も撤去され、芝口橋は新橋の旧称に復したと。

木の陰で解りにくいので調べていると、こんな画像が。

下の写真の芝口御門入り口の汐留川に架かる橋が「新橋」そして現在の銀座中央通りであると。

【https://wako226.exblog.jp/page/5/】 より

【https://wako226.exblog.jp/page/5/】 より

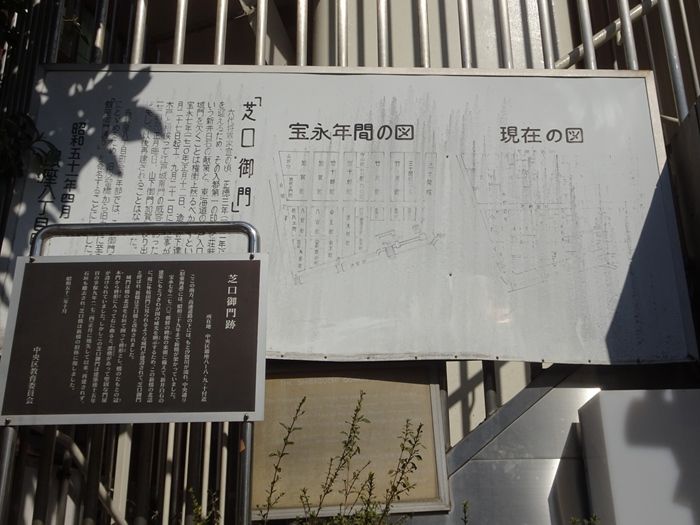

芝口御門 説明パネル。

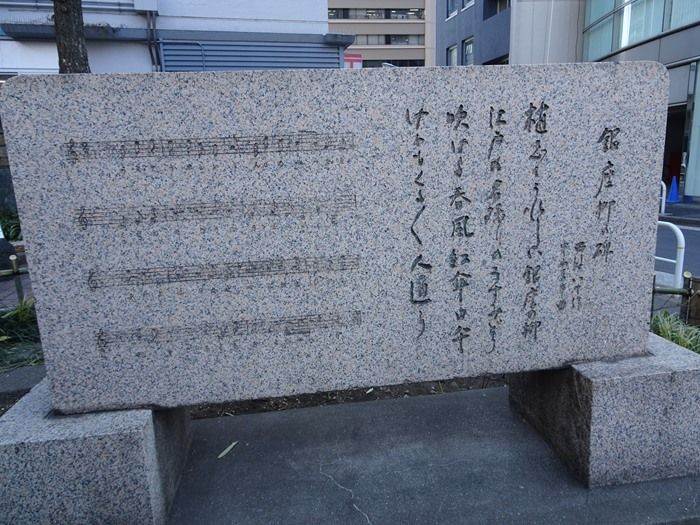

「銀座柳の碑」が二代目の柳の木の下に。

西条八十作詞、中山晋平作曲「 銀座の柳 」⇐リンク の歌碑。

「♪♪ 植えてうれしい 銀座の柳 江戸の名残りの うすみどり

吹けよ春風 紅傘日傘 今日もくるくる 人通り ♪♪」

明治二十年頃街路樹として銀座の街に植えられた柳は街の発展と共に銀座の名物となった。

その柳を歌ったこの歌は全国を風靡した。これを記念して昭和29年4月1日、銀座通聯合会が

この碑を建立したと。

東新橋1丁目交差点角にある「日比谷神社」 。

豊受大神(稲荷神)・祓戸四柱大神(瀬織津比売大神・速開都比売大神・気吹戸主大神・

速佐須良比売大神)を祀る。旧称 日比谷稲荷明神。

更に品川方面に向かって進む。

石球回転噴水 。⇐リンク

水圧によって石の球が回る仕掛け。

浜松町1丁目を右に折れ、御成門交差点に向かう。

芝公園入口。

「お台場の石垣石」

お台場(内海苔台場)は、嘉永6年(1853)黒船来航により、幕府が急きょ築造した

海上砲台。未完を含め7基の台場のうち、国の史跡指定を受けた、第3と第6の2基を残して、

その他は解体、埋め立てられた。この石は、その時、第5台場(現・港南5丁目)から移されたと。

伊豆周辺から運ばれた安山岩で側面には、約100年の間、波に洗われた跡をとどめていると。

「御成門」。

芝増上寺(しば・ぞうじょうじ)の北方馬場にあった裏門の別称。

増上寺は徳川家の菩提寺(ぼだいじ)の一つで、将軍が参詣(さんけい)する際にこの裏門が

もっぱら用いられたので、御成門と呼ばれるようになった。もともと御成門交差点にあったが、

1892(明治25)東京市区改正計画で道路(日比谷(ひびや)通り)が新設された際に、現在の

東京プリンスホテルの駐車場脇に移転して現存しているのだと 。

御成門の柱の下部の保護板は酷く腐食され、早急の補修が必要。

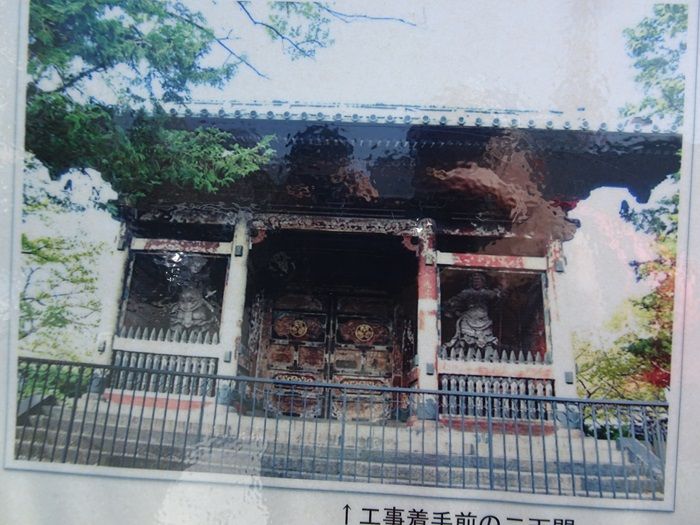

江戸幕府七代将軍徳川家継(いえつぐ)(1709~1716)の霊廟建築。芝増上寺に造営された。

豪華な彫刻で飾られていたが、戦災で焼失した。

有章院は江戸幕府の第7代将軍、徳川家継の院号。

工事着工前の写真が2枚掲載されていた。

右が北方を守る多聞天(たもんてん)、左が西方を守る広目天(こうもくてん)。

有章院霊廟は第7代将軍、徳川吉宗(よしむね)が1717(享保 2)建立したもので、

日光の東照宮(とうしょうぐう)に劣らぬといわれるほどの豪華なものであった。

しかし、1945. 5.(昭和20)空襲によりこの二天門(にてんもん)を残して焼失した。

土葬されていた遺体は1958(昭和33)発掘し荼毘(だび)にふして徳川将軍墓所に改葬されたと。

東京プリンスホテルの後ろに東京タワーが見えた。

「御成門」を内側から。

芝公園のうち、増上寺三門前に位置するあたりは古くから松原 と呼ばれていた。

それは、寛永17年(1640年)増上寺二十世大僧正南誉上人のとき、幕命によって三門の左右に

松を植えつけたことに始まるとも、青山家藩士の植樹で百年松原と称したことによるとも

伝えられている。 松はその後の災変によって焼失、あるいは枯死し主たる景観はくすのきに

変った。 都は園地改修にあたり原形を残すとともにペルリ提督像と遣米使節団記念碑を

配置し直し、新たにモニュメントを設置したと。

現在の港区役所。

港区役所入口には「平和の女神」が、1968年 北村西望作。

「浅岡飯たきの井」。

江戸時代、ここに良源院(増上寺子院)があり、仙台藩伊達家の支度所として、藩主等の

増上寺参詣の折などに使われていた。

万治3年(1660)の伊達騒動の際に嗣子亀千代(後の綱村)を毒殺の危険から守ろうとして、

母の浅岡の局がこの井戸の水を汲んで調理したといい伝えられると。

昭和62年(1978年)新庁舎開庁にあたり、旧庁舎中庭にあったものを、ここに移設して

保存したのだと。

港区役所前のモニュメント。

「 落語 首提灯 」⇐リンク の江戸風の立て札。

『酩酊(めいてい)した町人が武士に道を聞かれるが、酔っぱらいは相手を田舎(いなか)侍とみて

さんざん侮辱する。侍は刀の柄(つか)に手をかけると居合腰で酔っぱらいの首を切った。

その切り方があまりにもみごとであったので、酔っぱらいは首を切られたことに気がつかない。

歩いて行くと首が自然に左へ回ってしまう。元へ戻してもすぐ左へ回る。そのうちにつまずいて

首が前に落ちそうになり、初めて切られたことに気づく。そのとき半鐘が鳴りだして火事騒ぎと

なる。人ごみのなかで首が落ちそうになるので自分の首を提灯に見立て両手で差し上げながら、

「はいごめんよ、はいごめんよ」』

このあたりが落語「首提灯」の舞台になったと記されていた。

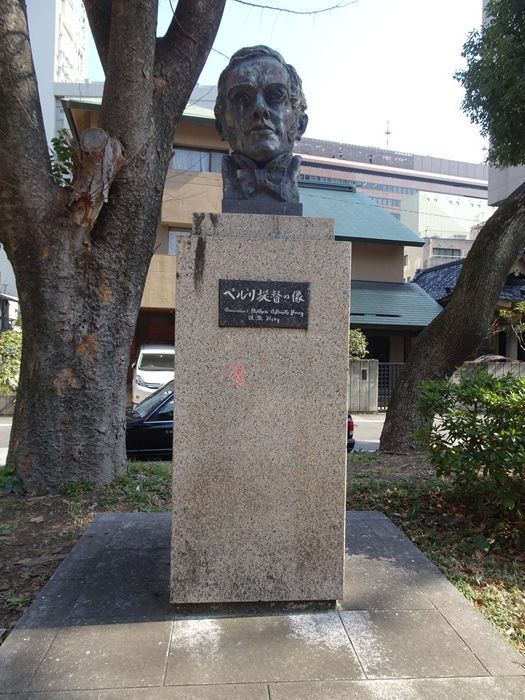

「ペルリ提督の像」。

嘉永6年(1853年)と嘉永7年(1854年)の2回、米国使節として艦隊を率いて日本へ来航し、

開国を迫った東インド艦隊司令長官ペリー(ペルリはオランダ語読み)の像。

昭和28年(1953年)、東京都が日本開国百年記念祭を開催した際、ペリー提督の出身地である

ロードアイランド州ニューポート市に石灯籠を贈り、その返礼として贈られたと。

「万延元年 遣米使節記念碑」。

1960年6月、日本の外交使節団が初めて太平洋を渡って以来100年になるのを記念して、

日米修好通商百年記念行事運営会によって立てられたのだと。

「常夜灯」。

大門を抜けて、三門へいく通常の道路沿いにあった。

増上寺への参道として昔から常夜灯があったのだと。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12