PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

修善寺道路、下田街道を利用して韮山(にらやま)反射炉に到着。

反射炉の脇を流れる清流、古川に架かる橋の欄干はユニーク。

砲弾も作られていた韮山反射炉であると。

江戸時代末期に、技術水準の差はあったが伊豆国、江戸、佐賀藩、薩摩藩、水戸藩、鳥取藩、

萩藩、島原藩などで主に洋式の野砲の砲身を鋳造するために反射炉が作られたと。

「韮山反射炉」の全景。

1840年(天保11年)のアヘン戦争に危機感を覚えた韮山代官江川英龍(ひでたつ)は

海防政策の一つとして、鉄砲を鋳造するために必要な反射炉の建設を建議した。

韮山反射炉は、1853年(嘉永6年)の黒船来航を受けて、江戸幕府直営の反射炉として

築造が決定された。

1853年、伊豆下田にて築造開始。翌1854年(安政元年)、下田に入港したアメリカ合衆国の

マシュー・ペリー艦隊の水兵が敷地内に侵入したため、築造場所が伊豆韮山に変更された。

1855年(安政2年)、江川英龍が死去すると、跡を継いだ息子の江川英敏が築造を進め、

1857年(安政4年)に完成したと。

反射炉は連双式のものを2基、直角に配置した形となっており、四つの溶解炉を同時に

稼動させることが可能であったと。これにより大型の大砲の築造が可能になったのだと。

炉体は、外側が伊豆の特産品である伊豆石(緑色凝灰岩質石材)の組積造り、

内部が耐火煉瓦(伊豆天城山産出の土で焼かれた)のアーチ積となっていると。

煙突も耐火煉瓦の組積で、その高さは約16m。

築造当時、暴風対策のために煙突部分の表面は漆喰で仕上げられていたと。

鉄骨フレームは後世に補強のために設置されたようだ。

反射炉とは、銑鉄(せんてつ・砂鉄や鉄鉱石から作った粗製の鉄で、不純物を多く含む)を

溶かして優良な鉄を生産するための炉。銑鉄を溶かすためには千数百度の高温が必要だが、

反射炉の場合、溶解室の天井部分が浅いドーム形となっており、そこに炎や熱を反射させ、

銑鉄に集中させることで鉄の溶解温度(1700度)を実現する構造となっているのだと。

そこから、「反射炉」という名称が与えられたのだと。

反射炉碑とその足下にカノン砲の砲口が見えた。

嘉永6年(1853)のペリー来航により、日本は外国の脅威にさらされた。

江戸湾海防の実務責任者となった江川英龍(坦庵)に対して、幕府は江戸内湾への台場築造と

平行して、反射炉の建造を命じた。ペリー来航以前から反射炉の研究を続けていた

英龍であったが、蘭書の記述のみを頼りに反射炉を建造するのは、非常に困難な事業であった。

建設予定地は下田港に近い加茂郡本郷村(現下田市高馬)とされ、その年の12月には基礎工事が

始められた。しかし、翌、安政元年3月末、下田に入港していたペリー艦隊の水兵が、

反射炉建設地内に進入するという事件が発生。そこで、急遽、反射炉建設地を韮山代官所に近い

田方郡中村(現伊豆の国市中)に移転することになった。

反射炉は、ヒュゲニン(huguenin)著『ライク王立鉄大砲鋳造所における鋳造法』という蘭書に

基づいた、連双式(溶解炉を二つ備える)ものを2基、直角に配置した形。

四つの溶解炉を同時に稼動させ、大型砲を鋳造するための工夫。

しかし安政2年(1855)正月、江川英龍(坦庵)は韮山反射炉の竣工を見ることなく病死。

後を継いだ江川英敏は、蘭学の導入に積極的で、反射炉の建造も行っていた佐賀藩に応援を求め、

技師の派遣を要請。佐賀藩士の助力を得て、安政4年(1857)11月、韮山反射炉は着工から

3年半の歳月をかけて、ようやく完成したのだと。

この韮山反射炉では、元治元年(1864)に幕府直営反射炉としての役割を終えるまでに、

鉄製18ポンドカノン砲や青銅製野戦砲などの西洋式大砲を100門以上が鋳造されたと。

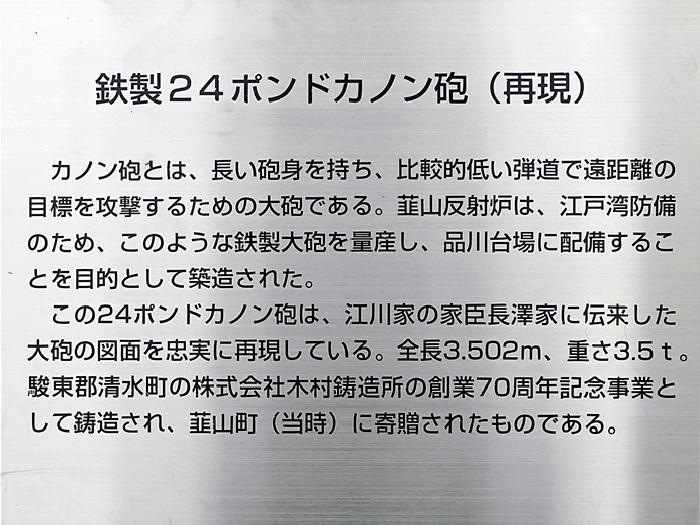

移動してカノン砲をズームで。品川台場用として幕府から注文のあった各種大砲のうち、江川家家臣の家に残る図面から復元したもの。鋳鉄製で、重さ約3.5トン。

鉄製24ポンドカノン砲(再現)説明板。

反射炉を築いた韮山代官・江川太郎左衛門英龍の像。

しかし韮山反射炉の竣工を見ることなく彼は病死したと。

「韮山反射炉ガイダンスセンター」。

施設内は、映像ホール、3つの展示コーナーが。

展示コーナーには解説パネルのほか、耐火れんが、砲弾などの出土遺物、古文書が複数展示

されていた。

ガイダンスセンターの入口を入り、まず目に飛び込んでくるのがこちら。

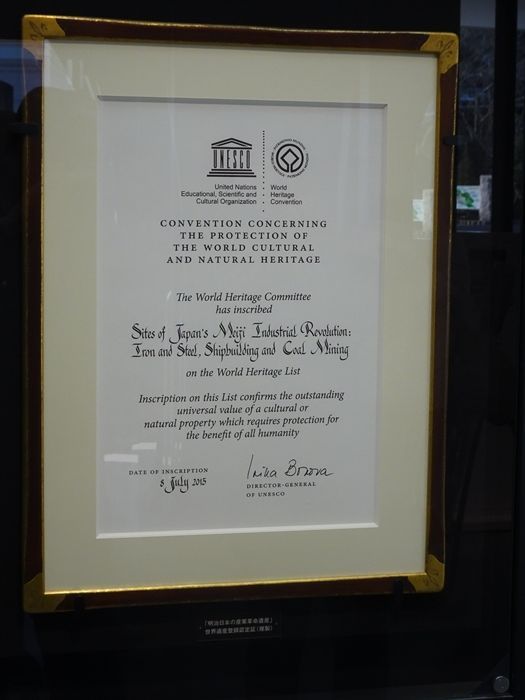

平成27年7月、ドイツのボンで開催されたUNESCO第39回世界遺産委員会で

韮山反射炉を含む「 明治日本の産業革命遺産 」が世界文化遺産に認定された証、

「世界遺産登録認定証」(複製?)。

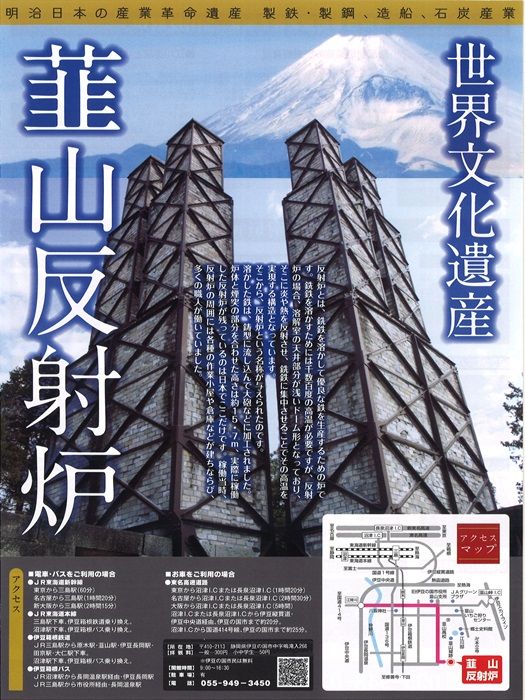

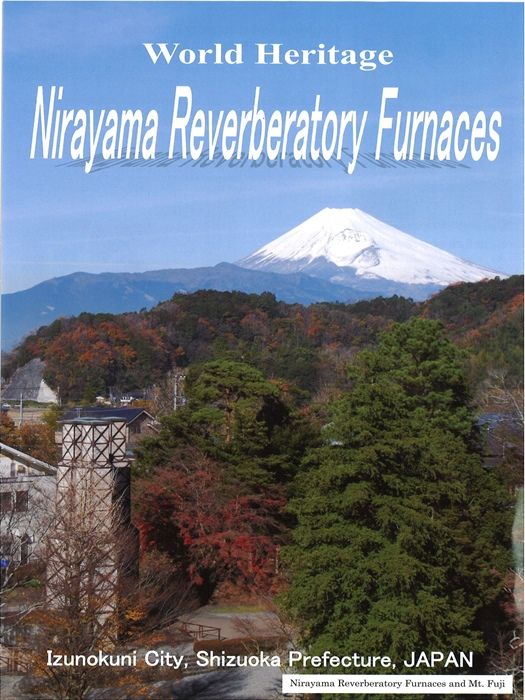

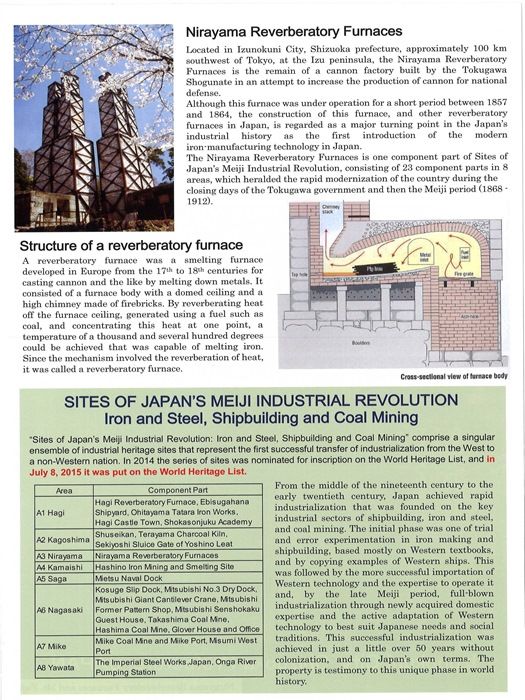

韮山反射炉世界遺産の観光パンフレット。

英語のパンフレット。

日本語より説明内容が丁寧?その他に中国語、韓国語も。

敷地内には地ビールの「反射炉ビヤ」も。

反射炉ビヤでは、地元にゆかりある人物から名前を取ったビール

太郎左衛門(江川太郎左衛門英龍)、頼朝(源頼朝)、政子(北条政子)等を

定番ビールとして提供しているのだと。

太郎左衛門 (イングリッシュペールエール)

早雲 (アメリカンペールエール)

頼朝 (ポーター: 黒ビール)

大吟醸 政子 (静岡大吟醸酵母ビール) と。

この日は、ドライバーのNさんを想い、我々は「グッ!!」 と我慢。

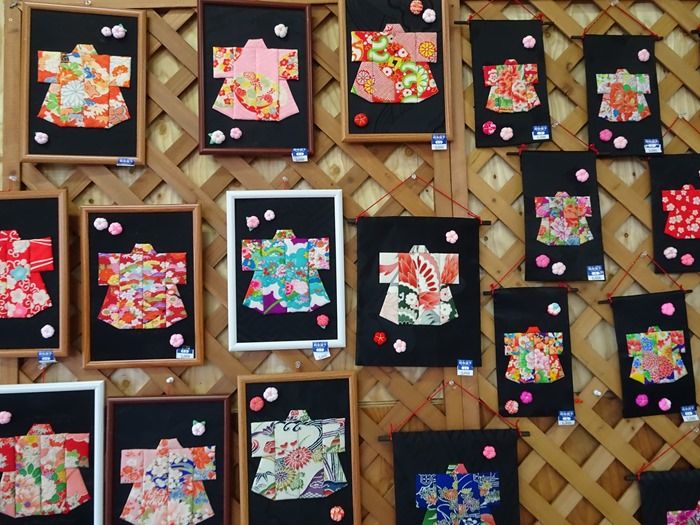

韮山反射炉の隣では「つるし飾り雛展」も開催されていた。

展示数は500本を超え、展示面積は約200m2。

地元主婦グループ「和布遊半(わふゆうはん)」の皆さんが、その一つ一つを丁寧に

手づくりしてできた作品の数々が展示されているのだと。

数々の豪華な七段飾りが並んでいた。

吊し雛も豪華そのもの。

高貴な顔の、お内裏様=男雛(おびな)、お雛様=女雛(めびな)。

地元主婦グループ「和布遊半(わふゆうはん)」の皆さんの力作。

色彩のアレンジも見事。

折り紙造りであろうか?

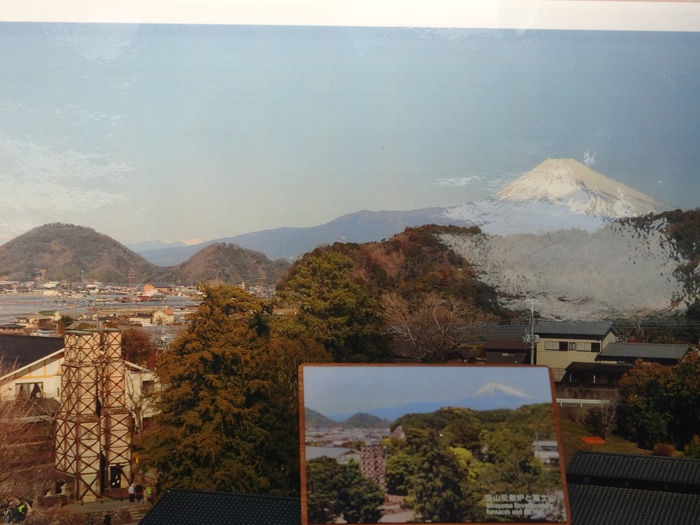

天気が良ければ、この場所から下の写真の如く富士山の姿が見えるのだと。

肝心な場所が陽光で白くなってしまった。

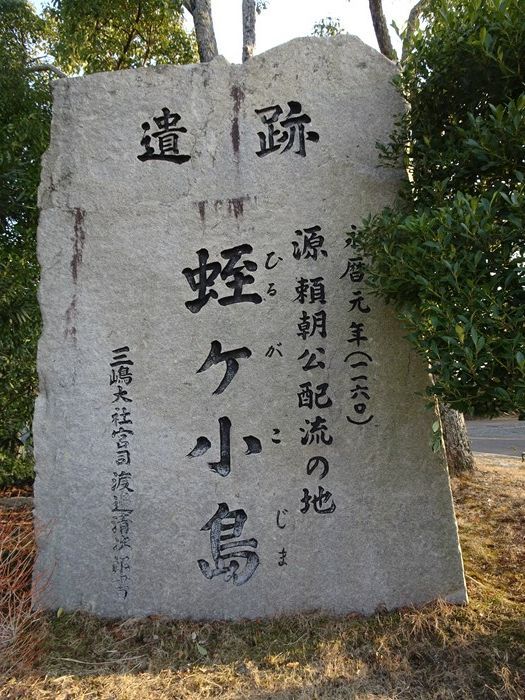

そしてこの日の最後の観光場所「蛭ヶ小島(ひるがこじま)」へ向かう。

道に迷いながらも何とか到着。

1159年(平治元年)、平治の乱で敗れた源頼朝は、平清盛に捕えられたが、清盛の継母池禅尼の

命乞いで、翌年、伊豆国のここ蛭ヶ小島に流罪となった。

実際は、伊豆国に配流とのみ伝わっているので、蛭ヶ小島に流されたのかどうかは不明であると。

伊豆国で約20年間を過ごした頼朝は、1180年(治承4年)、ついに源氏再興の兵を挙げたのだ。

蛭ヶ島敷地内にある「民族資料館」。

建物は、18世紀初期頃の創建と推定される庶民農家で、住宅としては県内最古。県指定文化財。

この辺りは狩野川の中州だったのだと。

そして、この地は頼朝の妻になる北条政子の生まれたところでもある。

下の写真は、「蛭ヶ島の夫婦」と呼ばれれる頼朝と政子の銅像。

源頼朝(31歳)と北条政子(21歳)の像。

源氏再興を誓い富士山を見つめているのであろうか。

蛭ヶ島茶屋。

「蛭島碑記」の古碑の碑文を撰文した秋山富南の顕彰碑

「源氏が天下支配の大業を果たした歴史の原点を後世に伝承すべく、寛政2年(1790年)

豆州志稿の著者、秋山富南の撰文により、江川家家臣飯田忠晶が建立したもので、

韮山町の有形文化財に指定されています。

また、この碑の西側にある高い碑は、秋山富南頌徳碑(しょうとくひ)で、

豆州志稿の増訂に当たった萩原正夫が、明治26年に建立したものであります。」 と。

公園中央部にある「蛭島碑記」の古碑は市指定文化財。

「平治の乱に敗れた源頼朝は、平清盛に継母(ままはは)・池禅尼(いけのぜんに)の命乞い

(いのちごい)によって伊豆の蛭ヶ小島(ひるがこじま)に配流(はいる)されました。

1160(永暦元)年2月の14歳の少年期から、1180(治承4)年8月に旗挙げする34歳までの

20年間をこの地で過ごしたとされています。流人とはいえ、その監視は比較的ゆるやかであったと

思われ、伊東祐親の娘・八重姫との恋、北条政子との結婚のほか、箱根・伊豆山・三島の三社詣

(さんじゃもうで)、天城山での巻狩り(まきがり)などの伝承も残されています。

当時の蛭ケ島は洪水の度に田方平野を縦横に流れていたであろう狩野川の中洲、あるいは湿田の

中の微高地(びこうち)(田島)であったと考えられます。 他にも蛭ヶ小島と称する中州がある

中で一番小さかったことから後年「蛭ヶ小島」と呼ばれるようになったものと思われます。

現在は、伊豆の国市の文化財に指定されています。」 と。

この石碑は「?????」。

『遠藤韮城』の句碑。

『遠藤韮城』の句碑。

碑には「ふるさとは富士の全き良夜かな」と刻まれていると。

頼朝と政子の「梛の葉の縁結び」記念碑。

伊豆国に流罪となった源頼朝と北条政子は、変らぬ愛の証として、伊豆山神社の御神木の葉を

持っていたといわれている。それが「椰の葉」。

政子は、椰の葉を鏡の下に敷き、頼朝との愛を祈ったといわれている。

「椰の葉」は、横に裂けないことから「愛のお守り」として、また、「家族平穏のお守り」として

功徳があると。

そしてこの日の宿の箱根・仙石原に向かう。

三嶋大社の鳥居の前を通過。

夕日が左手に。

静岡県道394号線を走る。

そして富士山の姿が。

やはり雪が比較的少ないのではと。

湖尻を通過。

そして仙石原の「仙石原すすき草原」の前を通過。

そして18時過ぎに宿泊保養所に到着し早速夕食。

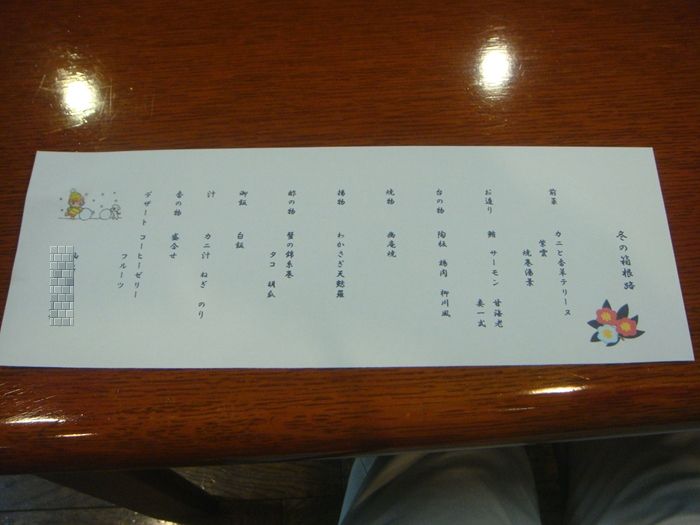

この日のメニュー。

ビール、お湯割り焼酎を楽しみながら。

そして旅友はKARAOKEへ。私は暫しの爆睡後叩き起こされ、

何故かシャーベット状のビールでこの日の〆を。

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17