PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

下関市の下水道マンホールには「福(ふく)」の絵が。

そして「福(ふく)」の周りは下関の「し」を配し、併せてダイナミックな海の波を

海の水泡もかわいくデザインして表現しているのであった。

「福(ふく)」に一期一会。

格子状に道がある長府の街並み。

大化の改新後に長門国に国府が置かれ、「長府」と呼ばれるようになったと『日本書紀』にも

記されている歴史ある街。

平成25年度には「都市景観大賞」で大賞(国土交通大臣賞)も受賞した美しい街並み。

功山寺の帰路に訪れた下関市歴史博物館の前を通る。

右手に功山寺総門が。

室町時代中期建立、禅宗様、四脚門、木造、瓦葺き、間口4.4m。

掲額の“海右第一峰”右側の“不許葷酒入山門”の石牌に古刹感が漂う。

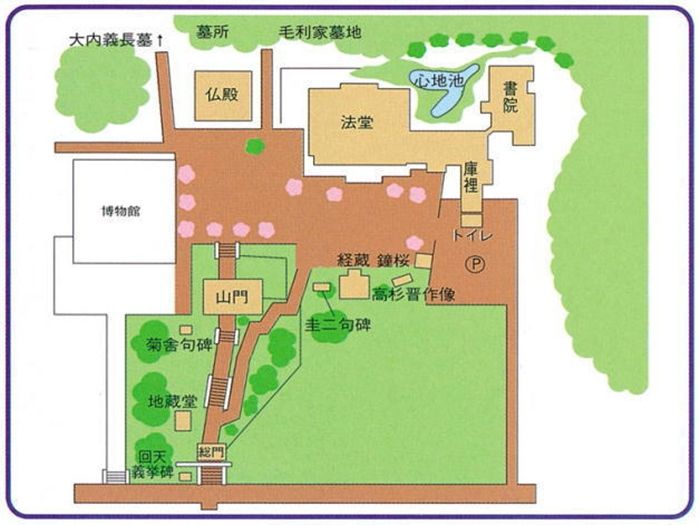

功山寺建物配置図。

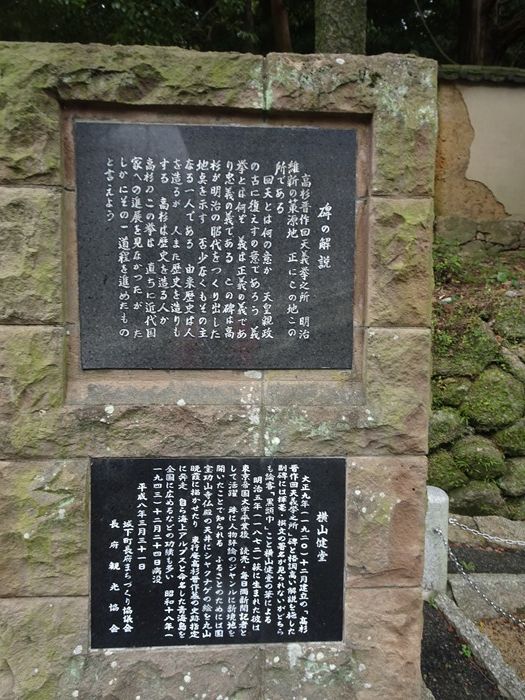

「高杉晋作回天義挙之所」と刻まれた石碑。

長州藩俗論派打倒のために功山寺で決起した。

伊藤俊輔(博文)率いる力士隊20名と浪士の遊撃隊60名、合わせて僅か80名の

小人数であったが、挙兵は成功し藩論を「武備恭順・尊皇倒幕」にまとめた。

明治維新の

「功山寺挙兵」または「回天義挙」と呼ばれるこの決起により、.時代は維新に向けて大きく転換し、

長府は「明治維新発祥の地」となったのだ。

もし晋作の挙兵が遅れていたら、明治維新が遅れ、日本の近代化が遅れ、我が国も恐らく当時の

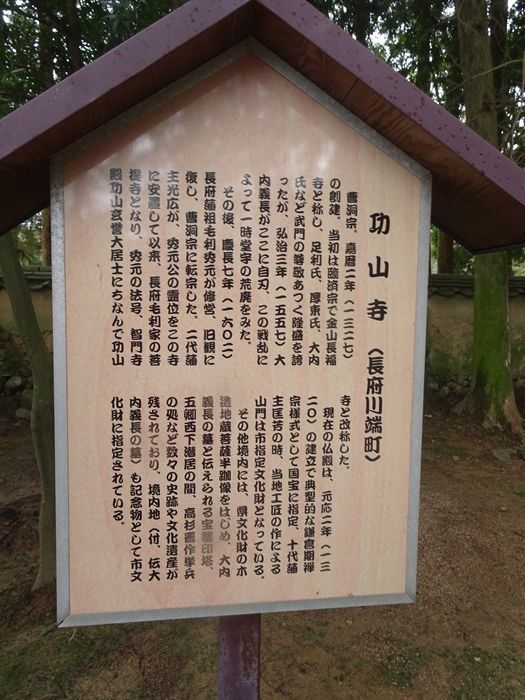

功山寺は嘉暦 2

年( 1327

年)、虚庵玄寂を開山として臨済宗の長福寺として創建された。

開基は北条時仲と推定されている。なお、仏殿の建立は上記創建年より早い元応 2

年( 1320

年)。

正慶 2

年( 1333

年)に後醍醐天皇の勅願寺となり、建武 3

年( 1336

年)には足利尊氏から

寺領が寄進されるなど、朝野の尊崇を得て栄えた。

室町時代には大内氏の庇護を得、文明 8

年( 1476

年)には大内政弘によって復興された。

弘治 3

年( 1557

年)、周防大内氏最後の当主大内義長が境内で自害した後、寺は一時衰退する。

慶長 7

年( 1602

年)、長府藩主毛利秀元が金岡用兼を招聘し、曹洞宗の笑山寺として再興した。

慶安 3

年( 1650

年)、秀元の没後、功山寺に改名された。

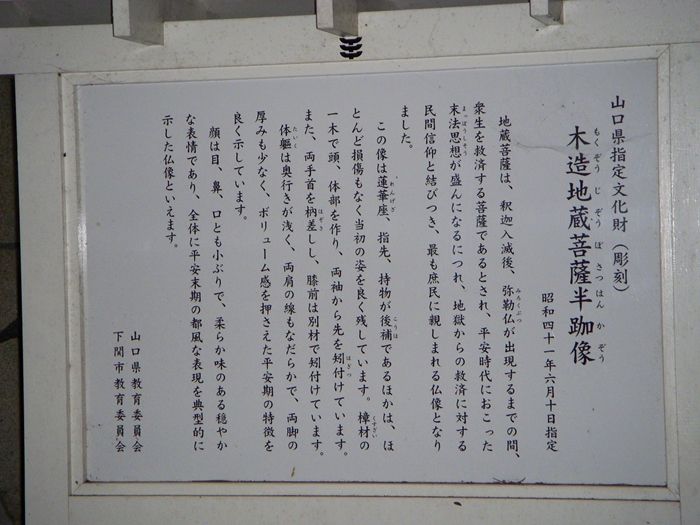

参道脇にある地蔵堂。

地蔵堂に納まっている木造地蔵菩薩半伽像の説明。

階段上に大きな山門が見えて来た。

山門は1773(安永2)年に建立され、形式は三間三戸二重門、屋根は入母屋造で本瓦ぶき。

幕末の志士、高杉晋作が挙兵した功山寺の象徴的な存在。

入母屋造り、本瓦葺の屋根は美しい反りを見せ、三門三戸二重門の様式。

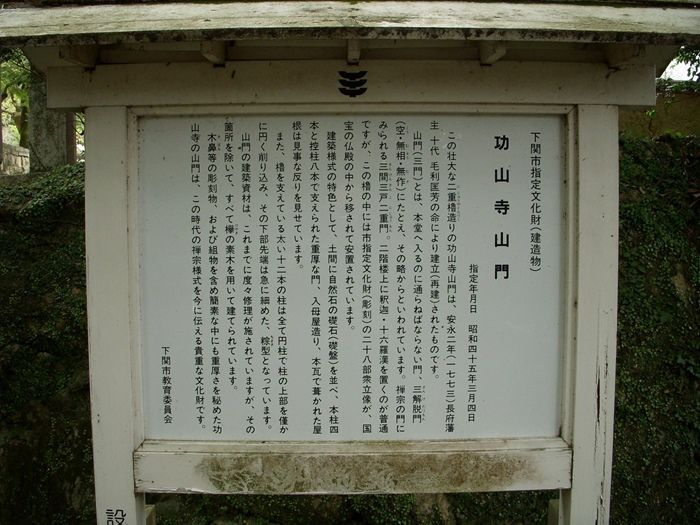

市指定の重要文化財の山門の説明。

国宝の仏殿。

柱の墨書により元応2年(1320年)の建立と判明したと。

入母屋造、檜皮葺き。一重裳階(もこし)付き。

方三間の身舎の周囲に裳階をめぐらした形になる。堂内には本尊千手観音坐像を安置する。

典型的な禅宗様仏殿で、鎌倉時代にさかのぼり、建立年代の明らかなものとして貴重である。

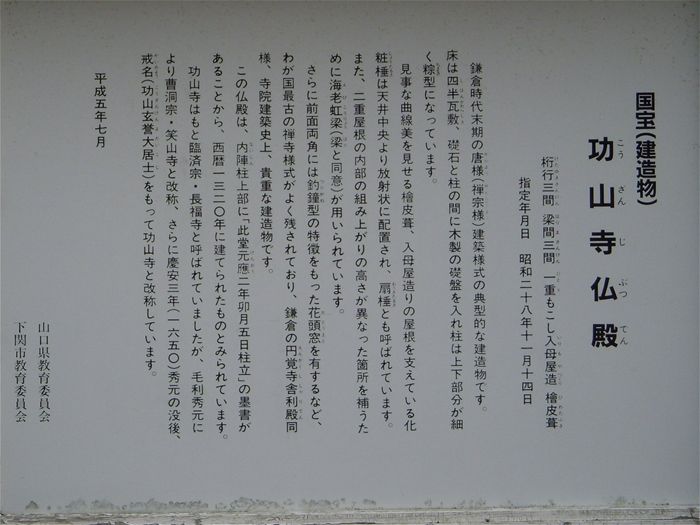

仏殿説明。

桁行・梁間とも三間、一重入母屋の屋根に裳階(もこし)がついた桧皮(ひわだ)葺の

二重屋根の建物。

「鎌倉時代末期の唐様(禅宗様)建築様式の典型的な建造物です。

床は四半瓦敷、礎石と柱の間に木製の礎板を入れ柱は上下部分が細く粽型になっています。

見事な曲線を見せる桧皮葺、入母屋造りの屋根を支えている化粧垂木は天井中央より

放射状に配置され、扇垂木とも呼ばれています。

また、二重屋根の内部の組み上がりの高さが異なった箇所を補うために海老虹梁(梁と同意)が

用いられています。

さらに前面両角には釣鐘型の特徴をもった花頭窓を有するなど、わが国最古の禅寺様式が

よく残されており、鎌倉の円覚寺舎利殿同様、寺院建築史上、貴重な建造物です。

この仏殿は、内陣柱上部に「此堂元應二年卯月五日柱立」の墨書があることから、

西暦1320年に建てられたものとみられています。

功山寺はもと臨済宗・長福寺と呼ばれていましたが、毛利秀元により曹洞宗・笑山寺と改称、

さらに慶安3年(1650年)秀元の没後、戒名(功山玄誉大居士)をもって功山寺と改称しています」

建築年代のはっきりしている禅宗様建築では、この仏殿が日本最古のもの。

この仏殿は、毛利元就に追われた大内義長が自刃したところ。

仏殿内部。

法堂。

境内からの仏殿と法堂。

境内の桜は未だ硬い蕾であった。

輪蔵。

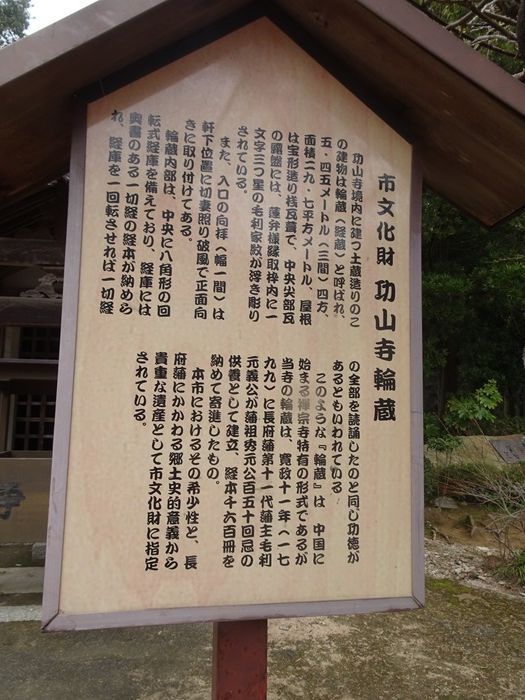

輪蔵の説明。

「山寺境内に建つ土蔵造りのこの建物は輪蔵(経蔵)と呼ばれ、5.45m(三間)四方、

面積29.7平方m。屋根は宝型造りで桟瓦葺きで、中央尖部互の露盤には、

蓮弁様縁取枠内に一文字三つ星の毛利家紋が浮き彫りされている。

また、入口の向拝(幅一間)は軒下位置に切妻照り破風で正面向きに取り付けてある。

輪蔵内部は、中央に八角形の回転式経庫を備えており、経庫には奥書のある一切経の経本が

納められ、経庫を一回転させれば一切経の全部を読誦したのと同じ功徳があるといわれている。

このような「輪蔵」は、中国に始まる禅宗寺特有の形式であるが当寺の輪蔵は、

寛政十一年(1799年)に長府藩第十一代藩主毛利元義公が藩祖秀元公百五十回忌の供養として

建立、経本1600冊を納めて寄進したもの。

本市におけるその希少性と、長府藩にかかわる郷土史的意義から貴重な遺産として市文化財に

指定されている。」と。

高杉晋作回天義挙銅像。

台座には晋作を尊敬していた 岸信介の書で「高杉晋作回天義挙像」と記されていた。

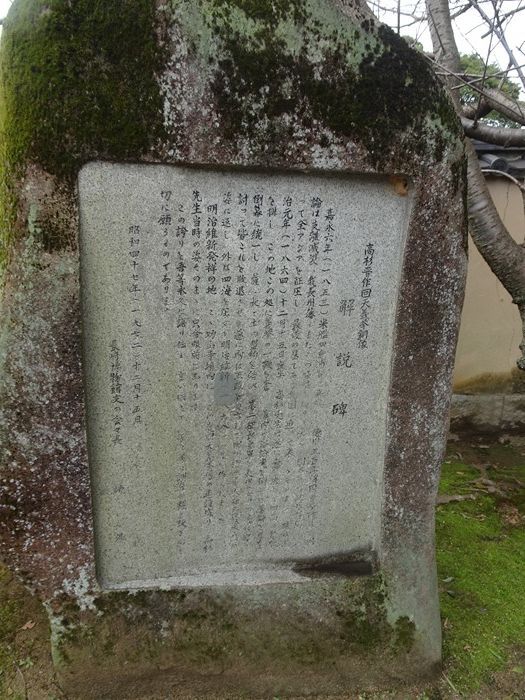

説明碑には

「嘉永六年(1853年)米艦四隻浦賀に来航して徳川三百年鎖国の夢破れ、国論は支離滅裂

我長州藩もまたその帰結を知りません。国外では欧米諸国が競って全アジアを制圧し

最後の塁である我国に迫って来つつあります。時は元治元年(1864年)12月15日夜半

高杉先生は遂に意を決して四面の楚歌を排し、この地この処に義挙の一鞭を奮い藩内の俗論派を

倒して藩論を尊皇倒幕に統一し薩・長・土の盟約を結び 第二征長幕軍を長州藩の四境に

迎え討って皆これを敗退させ 遂に内は王権を復古して明朗闊達な大和民族本然の姿に返し

外は四海を圧する明治維新(1868年)の基を作られました。

明治維新発祥の地、ここ功山寺境内に、この度回天義挙像の建設成り、高杉先生当時の姿

そのままに只今眼前にあります。この誇りを我等永久に語り伝え、言い伝えて、

子々孫々教育の糧に致さんと切に願うものであります」と。

鐘楼。

納経所。

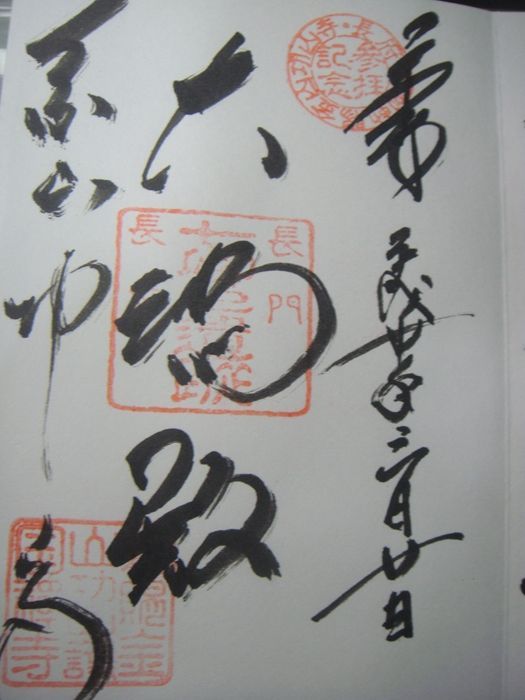

御朱印を頂きました。

「大悲殿」とは聖観音や千手観音や如意輪観音などの観音菩薩が安置されている建物のこと。

この寺の御本尊は「千手観音坐像」。

法堂前の庭の一角に古い井戸があった。1ヶ月もすれば「しだれ桜」の花姿を映したりする

風情を楽しめるのであろう。以下は、井戸の説明板から引用。

「武運つたなく動乱の中 滅亡した大内義長が末期の安堵を得た水。

幕末に功山寺に潜居中の五卿や従者、回天義挙の兵を挙げた高杉晋作はじめ諸隊士も

この名水を愛飲して挙兵の成功を祈ったのである。今この名水は絶えることなく

歴史の証人として、また生命の水として、参拝に訪れる多くの人々に飲まれている。」

と功山寺名水由来が記されていた。

また、この井戸の脇には「洗心功徳水」と認められる石碑が。

仏殿と法堂の間を進むと正面には

毛利家廟所。

功山寺は長府毛利家の菩提寺。

長府功山寺の仏殿裏手に、初代長府藩主である毛利秀元を始め、9人の藩主達の墓が。

毛利秀元は元就の孫で、秀吉の朝鮮出兵において武将として高く評価され、関が原の戦い後、

毛利氏の削封に際して長府藩を創設、城下町としての基礎を築いたのだ。

ここには、この秀元ほか、5代 元矩、9代 匡満、10代 匡芳、11代 元義、12代 元運、14代 元敏、

15代 元雄、16代 元匡と、その正室や側室などが葬られているのだと。

墓地のある斜面に上がり毛利家廟所を撮影。

山門を境内側から。

桜が咲けば見事な光景を楽しめるのであろう。

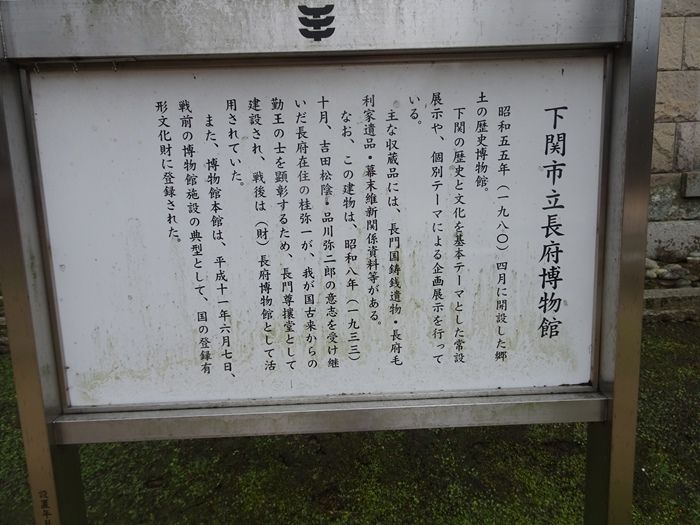

功山寺に隣接してあるのが下関市立長府博物館。

こちらの桜もまだまだ堅い蕾。

地元出身の桂弥一が京都の尊攘堂にならって建てたもの。

鉄筋コンクリート造,石貼りの躯体に和風屋根をのせた姿には時代の特徴がよくあらわれている。

屋根を2重にする外観全体の構成は国宝功山寺仏殿と似る。

高杉晋作や坂本龍馬のほか、久坂玄瑞、山県有朋ら幕末の志士の書状や愛用品などを所蔵し、

幕末から明治維新の下関についての展示を充実させていると。

関する資料があるとのこと。

下関市立長府博物館を正面から。

萬骨塔。

明治維新を中心とした国事に命を捧げた名も無き人々の霊を供養するため、

桂弥一(かつらやいち)が建てたもの。

塚には「一将功成って万骨枯る」の碑と全国から寄せられた石が供えられているのだと。

そして功山寺の見学を終え、山門を潜り総門に向かって階段を下る。

・・・ つづく ・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17