PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

周囲の山々の頂上周辺は雪で白くなっていた。

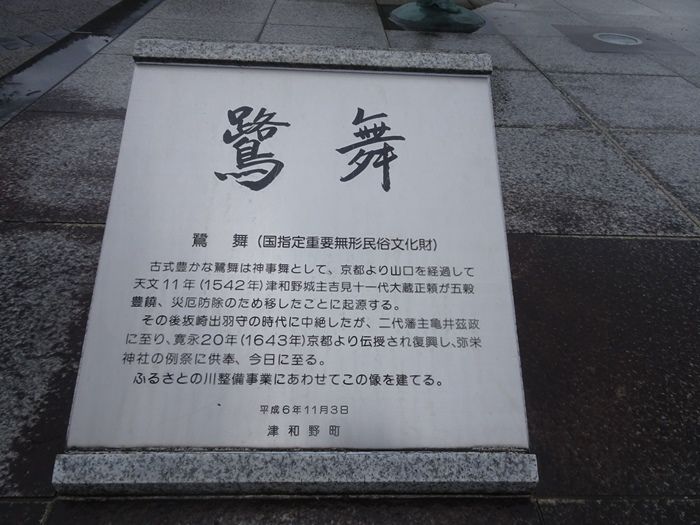

「鷺舞(さぎまい)の像」が津和野大橋の近くに。

鷺舞(さぎまい)とは主として八坂信仰の神社にて奉納される伝統舞踊。

島根県津和野町及び京都市の八坂神社で奉納されるものが著名である。

ここ津和野町のものは「津和野弥栄神社の鷺舞」として国の重要無形民俗文化財に

指定されている( 1994

年〈平成 6

年〉)。

毎年祇園祭りの7月20日(ご神幸の日)は町内11ヶ所、27日(ご還幸の日)は

町内9ヶ所の昔から定められた場所で舞うのだと。

津和野をロマンの街と呼ばせるほどの美しい通り、殿町通りと大橋が交差する

県道13号線交差点にある鳥居。

かつての武家屋敷のあった処で見事な白壁と掘り割りに泳ぐ鯉が。

小京都と呼ばれた津和野の代表的景観の一つ。

津和野殿町通りにある大岡家老門。

山陰道は五機七道のひとつで、京都の丹波口を起点とし、兵庫・鳥取・島根を横切って、

小郡で山陽道に合流する。益田から「山陰の小京都」津和野に入ると、旧街道が町の中を

特に、なまこ塀と掘割りに泳ぐ鯉が風情ある殿町通りは津和野を象徴するエリアで、

津和野藩の家老だった大岡家の門である「大岡家老門」をくぐると、町役場が現れる。

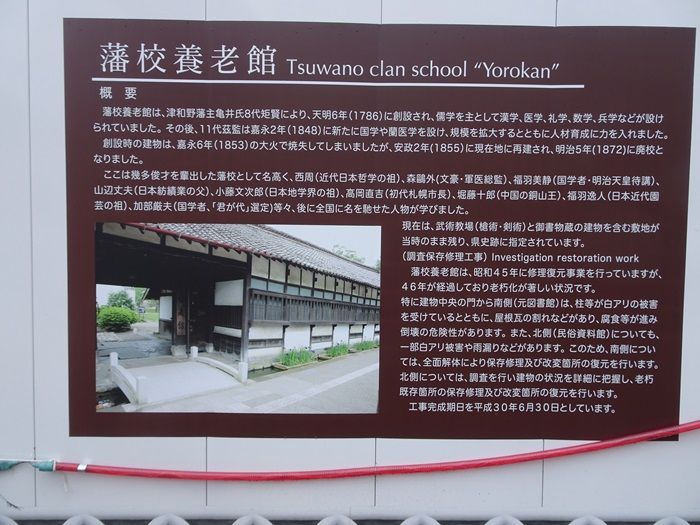

藩校養老館。

藩校養老館は、津和野藩主亀井氏8代矩賢により、天明6年(1786)に創設され、

儒学を主として漢学、医学、礼学、数学、兵学などが設けられていた。

その後、11代茲監は嘉永2年(1849)に新たに国学や蘭医学を設け、規模を拡大するともに

人材育成に力を入れた。

創設時の建物は、嘉永6年(1853)の大火で焼失してしまったが、安政2年(1855)に

現在地に再建され、明治5年に廃校となったと。

教会の尖塔が見えた。

民家の門も立派。

津和野カトリック教会。

隣接する乙女峠展示室では、カトリックの殉教に関する歴史資料を展示。国登録有形文化財。

ゴシック様式の教会で、鮮やかなステンドグラスが印象的。

津和野殿町通りを更に進む。

雨上がりの為か観光客の姿も少なかった。

本町通り沿いの椿家住宅(国登録有形文化財)。

主屋は江戸末期の建築で、改造されている箇所もあるが市街地に残る最古の町屋。

鬼瓦は不思議な形。

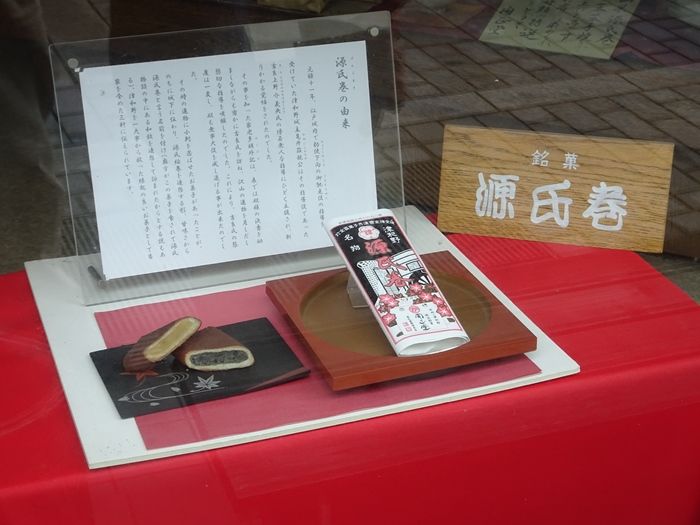

ショッピングウィンドウには、津和野名物の「源氏巻」が。

餡をきつね色に焼いたカステラのような薄い生地に包んだ長方形の菓子であり、

茶菓子として用いられる。

藩主に進上した。この際、藩主の妻が紫色の餡に感動し、『源氏物語』の「若紫」に出てくる

和歌「手に摘みていつしかも見ん紫の根に通ひける野辺の若草」を詠んだ。

それにあやかって「源氏巻」と名付けられたとされる。

現役の酒造・古橋酒造(国登録有形文化財)。

比較的新しい、大正期の建築ですが、うだつを備えた立派な町屋。

手前には古橋酒造の主屋には、モルタル壁の洋風玄関が付属。

杉玉(すぎたま、すぎだま)。

スギの葉(穂先)を集めてボール状にした造形物。酒林(さかばやし)とも呼ばれる。

日本酒の造り酒屋などの軒先に緑の杉玉を吊すことで、新酒が出来たことを

知らせる役割を果たす。

津和野の陶器屋。

和菓子屋・山田竹風軒。

創業130年の老舗。

源氏巻を代表とする歴史ある和菓子や独自の技術や思いをのせた新しいお菓子を

作っていると。

和菓子を購入し一休み。

店の中にあった雛人形。

全国誌の月刊誌に紹介されたと。

漸く青空が。

今回の旅行で初めての青空を見る。

なまこ壁。

壁面に平瓦を並べて貼り、瓦の目地(継ぎ目)に漆喰を蒲鉾形に盛り付けて塗る工法に

よるもので、目地の盛り上がった形がナマコ(海鼠)に似ていることからその名がある。

津和野の下水マンホールの蓋。

藩校養老館の掘割に泳ぐ錦鯉と満開の菖蒲と町の花ツワブキのデザイン。

中央のマークは旧津和野町章。

久しぶりの青空が眩しかった。

今回の旅行の最後に、太皷谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)に車で向かう。

途中左手に津和野城へのロープウェイが。ここも「日本100名城」の一つである。

太皷谷稲成神社駐車場からの津和野の街並み。

津和野川が流れる津和野町は「山陰の小京都」ともよばれ、古い町屋や掘割の水路など

城下町の情緒を残した自然豊かな町。この日は雨の後で濁水が勢いよく流れていた。

太皷谷稲成神社の拝殿に向かう。

通称「津和野のおいなりさん」。全国で唯一「いなり」を「稲成」と表記する神社とされると。

宇迦之御魂神(稲荷神)と伊弉冉尊を祀る。

日本五大稲荷の一つに数えられ、出雲大社に次いで県内 2

位の年間参拝客を数えるとのこと。

1969年(昭和44年)に建立された新殿。

拝殿内部。

元宮(もとみや・旧熊野神社)

御祭神 伊弉冉尊(熊野大神)、宇迦之御魂神(稲成大神)

御神徳 創造開拓 道開き 病魔退散 鬼門除け 方災除け 願望成就 など

江戸後期の安永2年5月15日、藩主七代亀井矩貞公により、京都伏見より稲荷大神を、

城内の一角である太皷谷の峰(津和野城の鬼門)に勧請し、稲成神社(=現在の元宮)が

建立された。慶應3年7月、津和野藩の神社整理により、津和野乙女山に鎮座の熊野権現社を

稲成神社に遷し、相殿として奉斎。以来、社号を熊野神社と称した。

大正12年、現社殿を建立し、昭和2年に熊野神社から稲成神社と改称。

昭和44年、新社殿建立につき、当旧社殿を「元宮」と改め、熊野・稲荷両信仰の神域として

現在に至ると。

そして津和野を後にし、石見空港(いわみくうこう)に向かう。

途中、「道の駅 シルクウェイにちはら」に立ち寄る。

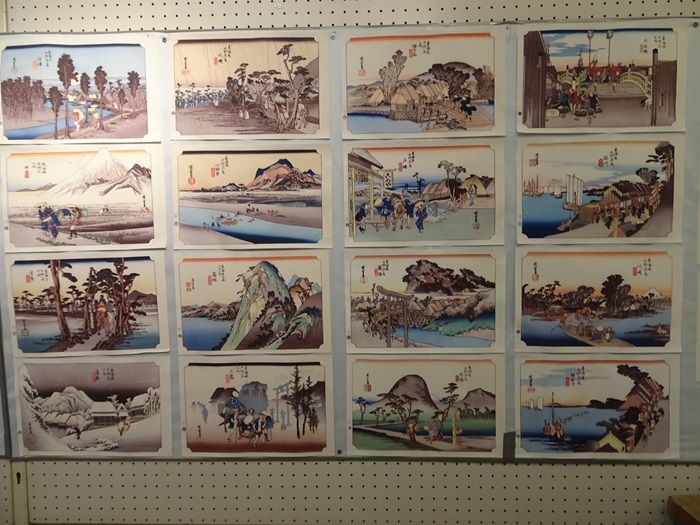

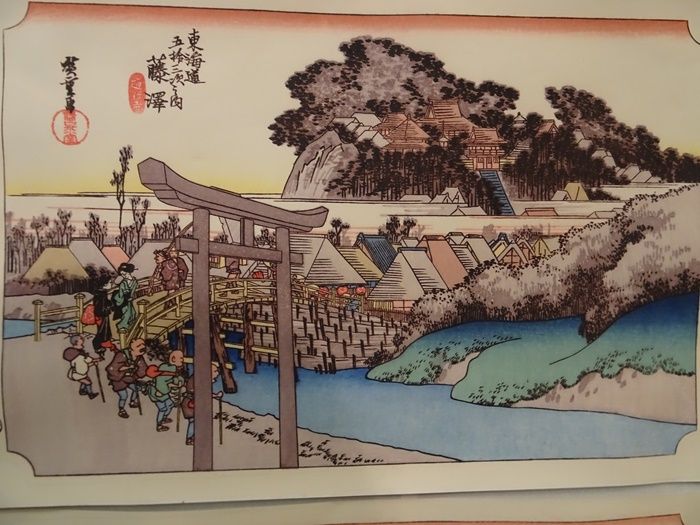

道の駅の2Fでは東海道五拾三次の版画展示が行われていた。

「藤澤」遊行寺。

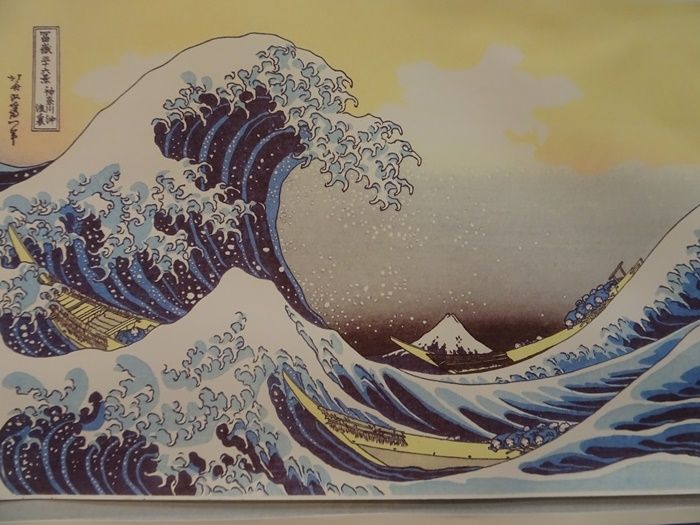

葛飾北斎 富嶽三十六景 神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)。

石見空港に到着。

愛称は萩・石見空港。

「萩」と言う文字があるが、萩市内までは乗合タクシー(要予約)のみで約75分、

直行バスなどは全く出ていないのであった。

帰路はANA便 17:45発羽田空港行き。

離陸後は夕焼けが機窓から。

離陸後旋回すると右手下には石見空港の進入路指示灯が見えた。

山陰の海岸沿い上空を進み羽田空港へ。

眼下前方には三隅発電所(みすみはつでんしょ)が。

三隅発電所は、島根県浜田市にある中国電力の石炭火力発電所。

そして羽田空港に定刻に到着し、2泊3日の長府~下関~萩~津和野の

ドライブ旅行を終え、羽田空港から最寄りJR駅までバスを利用し

帰宅したのであった。

萩の町には吉田松陰の門下生が巣立っていった小屋(松下村塾)が松陰神社の中にあった。

こんなに狭い質素な空間から、幕末から維新にかけて全国に羽ばたいて明治維新の

原動力となり近代日本の礎を築いた多くの人材や、内閣総理大臣まで輩出してるのは

驚きそして感動なのであった。小屋の中にはその門下生達の写真が飾られていた。

長州藩は公式には石高36万9千石となっていたが、幕末期には実態は100万石以上あったと。

歴史的には広島の山奥の守護大名だった毛利家は、戦国時代を戦い抜く中で、全国有数の大名に

のし上がり、関ヶ原の戦い時点では、130万石以上の領地を支配していたと。

その頃の藩の中心地は瀬戸内海側の安芸広島だったのだ。

ところが、関ヶ原後の処分で、かろうじて取りつぶしは免れたものの、瀬戸内海側から

日本海側に追いやられ、石高も3分の1以下に減封され、萩という日本海に面した

河口の三角州で、当時は人間が住む場所ではないとまで言われた地に追いやられたのであったと。

関が原の戦いに敗れた後には、外様大名に分類され所領を周防(すおう)、長門の2国のみに

減封されたのである。

言いがかりによって所領安泰の確約を裏切られ、瀬戸内海に面する広島から鄙びた裏日本に

追いやられた長州藩の徳川幕府に対する恨みは深かったので、倒幕が裏の藩論とされ脈々と

受け継がれていた事をこの旅で今更ながら学んだのであった。

そして、どんな環境でも強い志があれば成し遂げられるのだと改めて感じる事が出来たのです。

明治維新から130年以上経った今日、萩の城下町には、その至る所に歴史を物語る建物や史跡の

多くが残されていた。

少し町を歩けば、藩政時代に築かれたであろう古い土塀が見られ、武士達が内職の一種として

植えた夏みかんの木があちらこちらに点在し、我々の目を和ませてくれたのであった。

まるで昔にタイムスリップしたような、何とも言えない情緒深い雰囲気が、萩の町に漂っていた。

これほど保存状態の良い城下町は、日本中に一つも無いと言っても過言ではないとも。

明治維新後にはしばらくは「忘れられた町・萩」になってしまっていたが、今では人々にとって、

「忘れられない町・萩」へと変わっている事をこの旅で知ったのであった。

・・・END・・・

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17